地方性知识、主客互动与居民幸福感

——对江郎山世界自然遗产地的实证研究

2022-11-05管婧婧程诗董雪

管婧婧,程诗 韵,董雪 旺

(1. 浙江工商大学旅游与城乡规划学院,杭州 310018;2. 台州学院台州市文化和旅游研究院,浙江 台州 318000)

具有普遍价值和突出意义的自然和文化遗产是重要的旅游资源。依托遗产资源,遗产地的旅游业得以迅速发展,显著地改变当地居民的生活。旅游业的发展和游客的纷至沓来是一把双刃剑,对当地居民的幸福感同时存在“促进-抑制”作用。一方面旅游业主导的地方发展有助于提升居民幸福感;另一方面由此产生的环境和生活压力也可能对居民的幸福感造成负向影响(Fabricia et al.,2020)。因此,什么样的居民在遗产地旅游业发展中更容易获得幸福感?

当地居民的幸福感是衡量遗产地可持续发展的主要指标之一,居民的幸福感又会反推当地旅游业的发展(张孝义等,2019),研究遗产地居民幸福感对遗产地的可持续性及旅游业发展具有重要意义。已有研究发现,居民幸福感存在群体差异,女性、年龄越大、学历越高、离主要旅游区距离越近、参与度越高的居民在旅游业发展中的幸福感越强(孟彩娟等,2020);同时幸福感还受到社会、经济、社会文化和环境等因素的影响(张学志等,2011)。但幸福感的获得不仅被动受外界影响,也源于主体与环境之间的互动(陶慧等,2021)。在遗产地旅游发展的背景下,这种互动既体现在居民和游客之间,也体现在居民和遗产地之间。换而言之,遗产地居民幸福感可能存在双重的外在来源,一方面是遗产地优势对当地居民的哺育;另一方面是旅游业发展对当地居民的馈赠。而这种哺育和馈赠并非是单向的,当地居民也会通过继承、发扬强化遗产地优势,通过待客之道反推旅游业发展。此外,遗产地优势和旅游业发展之间也存在相辅相成,良性循环的关系。因此本研究认为互动在居民幸福感形成中发挥着重要作用。

建立于互动视角之上,本研究引入地方性知识和主客互动理论探索二者对居民幸福感形成的影响。所谓地方性知识指在一定地理空间范围内,由长期居住于此的群体所持有的知识,体现历史进程和文化变迁中人与自然的互动(孙杰远等,2021)。地方性知识的存在使得旅游世界变得丰富多彩,也提高了地方性知识持有者——地方居民的文化自觉(李燕琴等,2021),地方联系和生存意义(王雅丽,2021),更容易获得幸福感。地方性知识的传播与分享,也是一个外来游客对当地文化认同的过程,能增进地方居民与游客之间的互动,使主客关系更融洽(张佳等,2021)。这一良性互动可促进当地居民幸福感的形成。

因此,本研究以江郎山世界自然遗产地的居民为研究对象,实证回答2个问题:地方性知识是否能够促进遗产地居民获得幸福感?在这一幸福感的形成过程中,主客互动扮演了何种角色?以期为推动遗产地的可持续发展提供理论支撑。

1 研究回顾与理论假设

1.1 研究回顾

1.1.1 旅游研究视角下的居民幸福感 幸福是个古老的话题。幸福感概念最早来自于古希腊,苏格拉底强调对于善的追求是人们获得幸福的保证(Ryan et al.,2001)。在现代研究中,幸福感更贴近于一种心理感受。它可以是积极情绪的最大化,即主观幸福感;也可以是通过充分展现自我潜能而获得的满足感(Waterman,1993),即心理幸福感。关于居民幸福感的测量与幸福感的概念一样,主要有2条路径:一是从自我因素,如生理、性情和个性的视角测量幸福感;二是基于生活环境理论,认为幸福感来源于个人生活,从具体生活领域(如家庭、工作等)等评价个体的幸福感。

在旅游研究中,旅游地居民的幸福感是学者们关心的话题(梁增贤,2019)。相关研究从心理幸福感和主观幸福感2条路径对旅游业发展下的居民幸福感进行了充分探讨,累积了丰硕的成果。随着研究的深入,学者们发现主观幸福感和心理幸福感并不能完全解释居民幸福感,并对其进行了测量。有研究者提出旅游地居民幸福感(Happiness)①幸福感在英文中可以被表达为快乐(Happiness)、主观幸福感(subjective well-being)、心理幸福感(psychological well-being)、生活满意度(life satisfaction)和生活质量(quality of life)等,有研究者认为这些概念之间可以互换,测量工具之间的相关度较高;但也有研究者认为各自的哲学基础不同,不能简单替换(梁增贤,2019)。本文采用幸福主义理论下Happiness的说法。的概念,认为这是当地居民对总体生活各领域的一种积极的、肯定的评价与自我的满足(McCabe et al.,2013)。新近研究基于幸福主义理论(Eudaimonistic theories)将旅游地居民生活幸福感分为3 个维度:物质幸福感、情感幸福感和自我发展。其中,物质幸福感包含对旅游发展所产生的经济收入、生活环境的满意度;情感幸福感反映对旅游发展产生的家庭纽带、社会关系和社区依恋的满意度;自我发展则是指旅游发展产生的个人成就感(Wang et al.,2021)。该研究为旅游地居民幸福感的研究提供一个较为完整的框架,但该框架中的情感幸福感只考虑了居民与家庭、社区和地方之间的情感,忽略了居民与游客之间可能存在的情感。

当生活的地方成为旅游地,当地居民便会产生与外来游客人际互动的可能性。塞利格曼(2012)在《持续的幸福》中提出“幸福2.0”理论,指出人际关系是追求人类持续幸福的基石。随后辜红等(2013)在梳理持续幸福感理论时指出,一般幸福感将生活满意度作为衡量标准,而持续幸福感的形成有赖于积极的情绪、自主的投入、追求人生的意义、处理好人际关系、及获得成就。换言之,成就与人际关系是持续幸福感形成的重要因素。结合旅游地居民生活幸福感框架和持续幸福感理论,并基于遗产地旅游业发展的背景,本研究将幸福感划分为4个维度:生活幸福感、工作幸福感、人际幸福感和心理幸福感。其中,生活和工作幸福感衡量的是物质幸福感;人际幸福感属于情感幸福感,表示当地居民在与外来游客相处中所带来的获得感,体现持续幸福感所提倡的人际交往的重要性;心理幸福感表现的是个人成就,也是持续幸福感的重要来源。

旅游地居民幸福感受客观和主观因素的影响。在客观因素中首要因素是经济(张学志等,2011),也是最根本的因素;随后渐渐考虑了社会发展、文化交流、生态环境治理、政治等方面的因素(Fabricia et al.,2020)。主观因素主要考虑的是居民本身,包括居民的学历、教育、年龄、受教育程度(孟雅茹等,2020a,2020b)等个体特征,以及旅游发展态度(陈璐等,2019)、居民参与(辜红等,2013)、社区归属感(陈璐等,2019)等主观情感。目前国内外研究对于旅游地居民幸福感形成的影响因素,已从主观和客观2个方面形成较为全面的解释,但对于主客观之间互动视角的探索还有待进一步加强。“效用论”和“互动论”被认为是走出“幸福悖论”最具解释力的两大范式。丘海雄等(2014)指出幸福天然便具有外源性特征,而非纯粹的个人体验,研究应该致力于探析“互动论”视角下的幸福形成路径与机制。因此,本研究以地方性知识和主客互动为理论基础,探究居民对旅游地知识的凝结、居民与游客之间的互动是如何影响居民的幸福感知。

1.1.2 旅游研究视角下的地方性知识 费孝通(2003)提出文化主体性概念,强调传统文化参与现代化与自我调适的能力与创造性。在遗产地的旅游发展中文化主体性具有特殊意义,它意味着遗产地旅游业的发展,与传统文化挖掘、传承和保护性开发之间的调适。文化主体性的核心是当地居民(李兴军,2020),具有地方性知识的当地居民更能够保持遗产地的文化主体性。地方性知识概念最早起源于人类学,强调的是知识种类、文化差异与多样性,是指从未进入课本与词典的本土文化知识,如宗教、仪式与常识,也可称之为“地域性知识”(高吉奎等,2020)。后来地方性知识的概念演变为长久居住于一个地方的群体所持有的知识,是人们在历史进程和文化变迁中与自然地理环境的互动所形成的独特而厚重的本土知识,是一个地方区别于另一个地方的根本所在,其形成于当地特定自然生态环境、社会经济环境和历史文化条件。虽然传播和影响的范围不同,但任何一种文化都可以形成地方性知识(高吉奎等,2020)。

在旅游研究中地方性知识指当地居民自古以来掌握的具有地域特色的文化形态,囊括旅游地居民对所在地的宗教信仰、戏曲美食、技能技艺、民情风俗、天气变化、交通情况、特色景观与美食等一系列信息或其他物质和非物质形态事物的了解程度,以及对所在地的归属情感(刘相军等,2021)。其在旅游地发展中的重要意义不断地得到验证,学者们提出地方性知识可用于实现自然环境(刘相军等,2021)、传统建筑的保护与更新再生(高吉奎等,2020),也可以为正确处理民族地区传统文化的传承与保护提供依据(兰鹭,2017),破解旅游开发与资源保护之间的矛盾困境。并且,在旅游目的地开发中融入地方性知识能够提升旅游产品的地方元素和内涵(韩萌等,2021),增加目的地的吸引力(Caterina et al.,2019),提升目的地的文化可持续性(Pásková, 2015)。可以说地方性知识在旅游地可持续发展中占据重要位置。作为地方文化的持有者,这些文化、知识已凝结在当地居民的知觉、情感、思想和生活中(韩萌等,2021)。遗产地在旅游开发中,依据文化主体性思想,要将居民所熟知的地方文化激发、转化并为旅游所用(李兴军,2020)。但在转化过程中,地方居民是否能够从中获益?这也是本研究要探讨的内容。

1.1.3 主客互动与旅游地居民幸福感研究 主客互动也称主客交互或者主客交往,是东道主与游客当面接触时产生的各种行为现象与关系的总和(王建芹,2018)。在旅游过程中,主客互动会不断发生变化,载体广泛,不止限于语言交流,只要双方产生接触并且感知、理解彼此之间传达的信息,给与一定回应,主客互动就会产生。自主客互动的理念提出以来,大多数对于主客互动的研究都聚焦于旅游者的视角,论证了主客互动能影响游客在旅游过程中的体验感,是游客感知旅游目的地的重要构成,会影响到游客的消费决策(罗雯婷等,2020;张佳 等,2021)和整体满意度(Liu et al., 2021)。作为主客互动中的另一方,居民对居住地发展旅游业的看法也受主客互动的影响(Salvatore et al.,2016)。一般来说,互动的增加有利于提升居民对游客和旅游业的正面看法(Dimitrios et al.,2021)。当地居民经济行为和人际关系、价值观念和社会变迁都会受到主客交往的影响(孟威等,2010)。当然这种影响对居民来说并非是同质性的(Zhang et al.,2006)。此外,有研究提出地方居民可以利用地方性知识进行表演,并以表演的形式与外来游客进行互动(赵巧艳等,2021),还有研究认为对地方性知识的掌握有助于当地居民在主客互动中增加主动权和话语权(Zhang et al.,2016)。

1.2 研究假设

地方性知识是地方文化的重要构成,是旅游地吸引旅游者的重要因素(李燕琴等,2021),也是居民天然拥有的参与旅游业发展的资本。在遗产地旅游发展中,地方性知识为地方居民提供了获得收益与实现价值的方式和路径(韩萌等,2021)。当地居民可以凭借所拥有的地方性知识,参与当地特色产品的制作、当地民俗的表演、地方性知识的教学和传播等活动中,获得更多的就业或非就业型工作机会。由于经济收入的增长在遗产地社区往往意味着家庭地位的提升,很容易让居民产生更多的工作自豪感和满足感(林小玲,2008)。此外,本地就业和收入增长也往往意味着家庭和谐和生活质量的提升,因此也会提高居民的生活满意度。再者,在持续幸福感理论中,幸福感提升的关键在于有意图的活动,包括动机、认知和行为(辜红等,2013)。已有研究表明,当地遗产认知越全面的人群,其文化延续力也越强(李渌等,2021),能在遗产地旅游发展中,凭借文化主体地位,发挥积极性、主动性和创造性,激发出更多的潜力实现自我价值(陶慧等,2021)。此外,旅游活动本身便带有社交属性。游客渴望了解当地有意思的知识,而这些信息往往只有当地居民才掌握,需要通过居民的知识传递才能让游客知道(Caterina et al.,2019)。因此,地方文化传播对旅游地居民来说更是一种与游客间的社交手段,能满足其人际需求。因此提出假设:

H1:地方性知识能正向影响工作幸福感(a)、生活幸福感(b)、心理幸福感(c)和人际幸福感(d)。

如前所述,遗产地居民可利用所拥有的地方性知识参与旅游开发与发展,并因此获得旅游带来的经济、工作和生活上的收益。但这种收益的获得离不开主客互动的介入。旅游是一个互动交往过程,在遗产旅游地,地方性知识可以转化为产品、表演亦或是旅游体验活动(赵巧艳等,2021)。但无论是表演还是活动,都意味着要有游客的参与或者要有游客作为受众,因此必然产生主客间的交流与互动(陈璐等,2019)。在这种居民和游客的互动中,居民所具备的地方性知识会转移到游客,与游客一起实现价值共创进而增进居民对旅游的支持,提升居民的幸福感(Chen et al.,2020)。因此,遗产地居民能通过主客互动,发挥所掌握的地方性知识以获得工作上的幸福感。除此之外,遗产地良好的环境与氛围需要当地居民与外来游客的共同维持,当地居民在互动中向外来游客传递的地方性知识和乡规民约,能熏陶与引导外来游客减少和避免诸多不当行为,为当地居民营造更加舒适的生活环境。正如友好主客关系所倡导的,主客双方的良性互动能为双方带来幸福感(Lehto et al.,2020),而对主客间交往的满意度也会显著影响居民的生活质量(Carneiro et al.,2017)。基于此,提出假设:

H2a:主客互动在地方性知识与居民的工作幸福感之间起中介作用

H2b:主客互动在地方性知识与居民的生活幸福感之间起中介作用

地方性差异的存在一定程度上驱动旅游的产生(李燕琴等,2021)。外来游客出于对目的地地方知识的好奇而趋向于在与当地居民的互动中了解和获得地方性知识,这是旅游体验中重要的构成部分(吴若云等,2019)。一方面,在此主客互动过程中,当地居民与外来游客之间互相传播着不同的生活方式、地方习俗,达成相互间的理解和支持,产生一种适度的积极体验(李燕琴等,2021),并在互动中实现对人际交往的追求。另一方面,知识拥有者通常会产生分享意愿,积极的分享通常能产生愉悦感(Calero et al., 2020)。对于地方居民来说,在与外来游客的互动交流中能实现对地方文化的分享意愿,从而获得心理上的愉悦感。旅游业的发展让人们重新发现地方与地方性知识的价值所在,也发现自己的价值所在。熟知地方知识使当地居民能更加自信地与外来游客进行对话和交流,发挥自我在旅游发展中的价值,获得心理上前所未有的满足感(李燕琴等,2021)。因此,遗产地居民可以借助主客互动,从地方性知识中获得人际与心理幸福感,提出假设:

H2c:主客互动在地方性知识与居民的心理幸福感之间起中介作用

H2d:主客互动在地方性知识与居民的人际幸福感之间起中介作用

本研究的理论模型包含地方性知识、主客互动和居民幸福感等3个构念,其中居民幸福感为二阶潜变量,包含生活、工作、心理、人际等4个一阶潜变量(图1)。

2 研究方法

2.1 问卷设计与变量测量

问卷包含2个部分:第一部分是人口统计变量,用以了解研究对象的性别、婚姻、年龄、学历、家庭收入等基本信息。第二部分由量表题构成,主要采用国内外成熟量表,根据研究情境对部分题项进行适当调整,提升内容效度。量表包括地方性知识、主客互动和居民幸福感等3个变量,其中幸福感由生活幸福感、工作幸福感、心理幸福感和人际幸福感4个维度组成。地方性知识量表参考吴若云等(2019)的研究,由5 个题项构成,如“我很熟悉当地的气候变化”“我很熟悉当地的特色景观”等;主客互动参考王建芹(2018)的研究包含3 个题项,如“我与外来游客之间有许多共同话题”;居民幸福感参考Fabricia(2020)、Zucco(2020)、Zheng(2015)等的研究,一共由10 个题项构成,如“我觉得发展旅游业提高了生活质量”“我和外来旅游者成为了朋友”等。

2.2 案例地选择与数据收集

以浙江省江山市江郎山地区为案例地。该地区的代表性旅游资源——江郎山,于2010年8月作为“中国丹霞”的重要组成部分被列入世界自然遗产名录。江郎山遗产地既包含丹霞地貌的丰富地理知识,也拥有深厚的历史底蕴,围绕江郎山创作的山水田园诗和宋明御史文化为江郎山增添了浓郁的文化色彩。朗峰村是处于江郎山地区核心部位的一个村庄。申遗成功后江郎山朗峰村的居民纷纷融入旅游发展中,主要形式有开办民宿,开设地方风味餐厅,参与踩高跷游街、杂耍、山歌、木偶戏等民俗表演,制作和销售当地特产等,以自己所拥有的地方知识服务游客。自朗峰村村委会处了解,在2020年疫情前江郎山每年的游客接待量已达到15 万人次,接待并与外来游客互动交流已成为该村村民生活的一部分。因此,将朗峰村作为江郎山遗产地的代表性村庄,具有一定说服力。

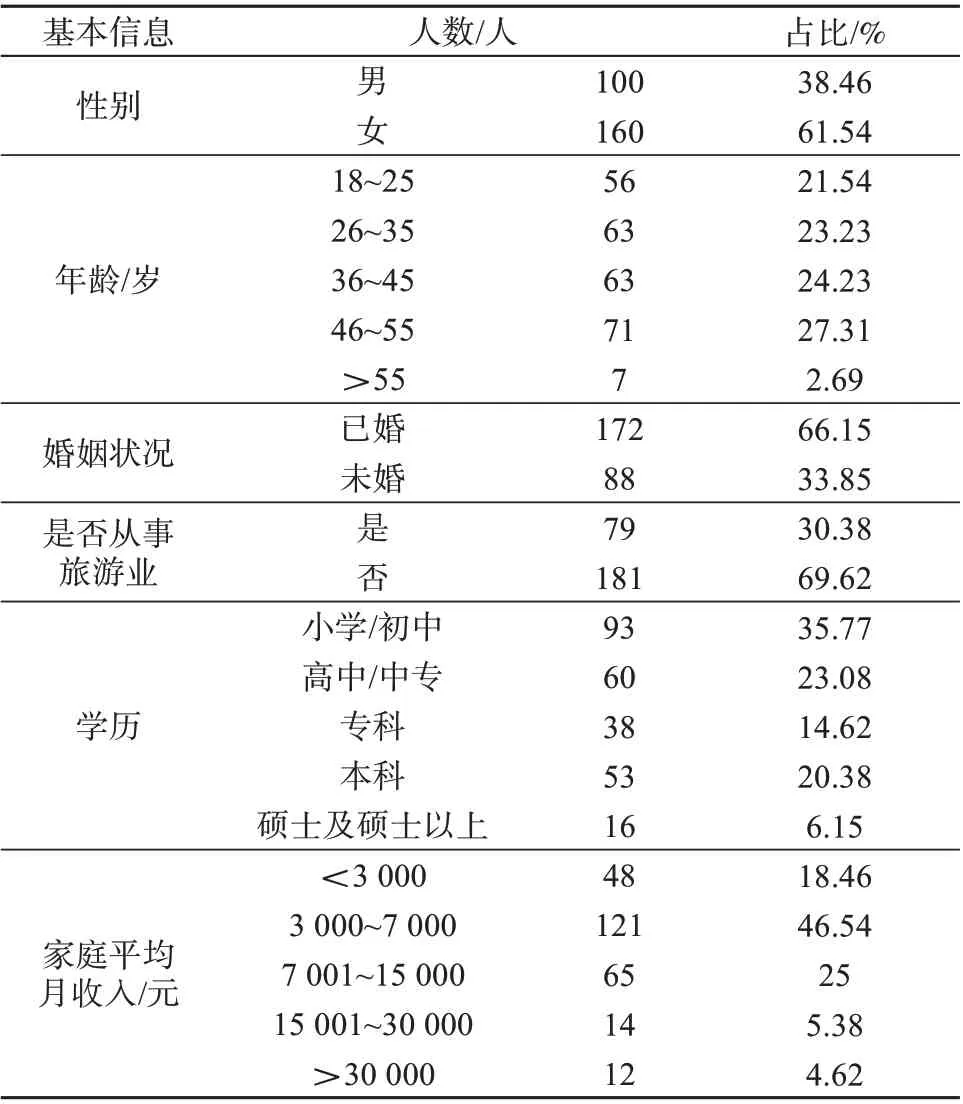

问卷收集于2020-02-23—03-10,受疫情影响,问卷委托江郎山朗峰村村委会发放。在发放问卷前,与村委会进行了充分的沟通,确保村委会相关人员充分了解问卷的意图、要求和程序。该村共有1 145户居民,采取4户抽1的方式进行填写,所有问卷对象均为本地居民,每户一人填写问卷。共收回问卷281 份,有效问卷260 份,有效率为92.5%。样本数据的人口统计特征见表1。有效样本中,男女比例分别为38.46%:和61.54%;被调查者年龄集中在26~35 岁(24.23%)、36~45 岁(24.23%)、46~55 岁(27.31%)3 个阶段;被调查者中小学/初中学历占比最高(35.77%);从事旅游业的人群占30.38%;家庭月收入主要集中在3 000~7 000 元(46.54%),其次为7 001~15 000元(25%)。

表1 样本人口统计学特征Table 1 Demographic characteristics of the sample

3 结果与分析

3.1 描述性统计分析与信效度检验

采用SPSS 26 进行描述性统计,结果显示,被访居民普遍认为自我掌握的本地知识较多(M=4.05),对主客之间的互动评价较好(M=3.83),在4 个幸福感中当地居民打分最高的是心理幸福感,最低的是工作幸福感。将Cronbach'sα(>0.7)作为信度检验的指标,结果显示,问卷整体的Cronbach'sα值为0.925,且所有变量的Cronbach'sα值均>0.7 的标准(表2),说明问卷具有较好的内部一致性。

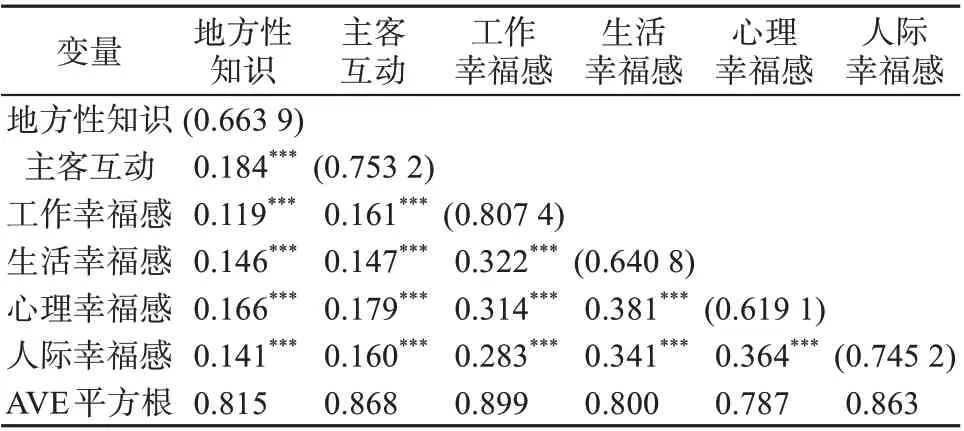

建构效度方面,采用AMOS 23 进行验证性因子分析,对因子载荷、平均变异抽取量(AVE)和组合信度(CR)等指标进行检验。结果显示,测量变量的因子载荷均符合>0.7 的标准,t值均在P<0.001的水平下显著,AVE值均>0.5的标准,表明所选取的研究构面可较好地解释变量的方差(见表2)。Hair等(2011)认为CR值的可接受阈值为0.7,因此数据具有良好的建构效度。在区分效度方面(表3),地方性知识、主客互动、工作幸福感、生活幸福感、心理幸福感与人际幸福感之间均具有显著的相关性(P<0.001),各变量之间的相关性系数的绝对值均<0.5,且均小于所对应的AVE 的平方根系数,说明各潜变量之间具有一定的相关性,且彼此间存在区分度。

表2 描述性统计与验证性因子分析结果Table 2 Results of descriptive statistics and confirmatory factor analysis

表3 变量的相关性分析与区分效度分析结果Table 3 Results of correlation analysis and discriminant validity analysis of variables

3.2 同源方差检验

为避免各变量采用同一个被访者提供的信息所导致的共同方法偏差,通过Harman 单因素方法进行检验。因子分析表明,特征根>1的因子有3个,累计解释方差71.887%,其中,第一个未旋转因子的解释方差为45.063%,满足50% 以下的要求(Hair et al.,1998),故所用数据不存在显著的同源方差问题。

3.3 整体拟合度检验

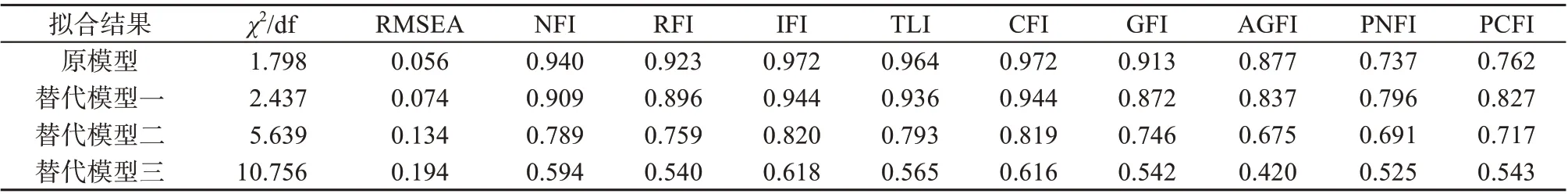

用AMOS 23 对所建立的模型进行整体拟合度检验,假设模型代表适合每个多维度量表的最佳模型,其中居民幸福感加载二阶潜在因子,通过绝对适配度、增值适配度和简约适配度3 类指标判断。如表4 所示,在绝对适配度中,χ2=215.819 (P<0.001)、χ2/df=1.798、 GFI=0.913、 AGFI=0.877、RMSEA=0.056;在增值适配度中,NFI=0.940、RFI=0.923、 IFI=0.972、 TLI=0.964、 CFI=0.972;在简约适配度中,PNFI=0.737、PCFI=0.762。根据Hair(2011)提出的标准,所有指标均在可接受阈值之上,说明模型适配度良好。

表4 模型整体拟合度系数Table 4 Table of model fitness

为防止常见的方法偏差,进一步测试该假设模型的3种替代模型,结果显示(见表4),与原模型相比,各替代模型的拟合度均变差,因此采用原模型进行检验较为合理。

3.4 主效应检验

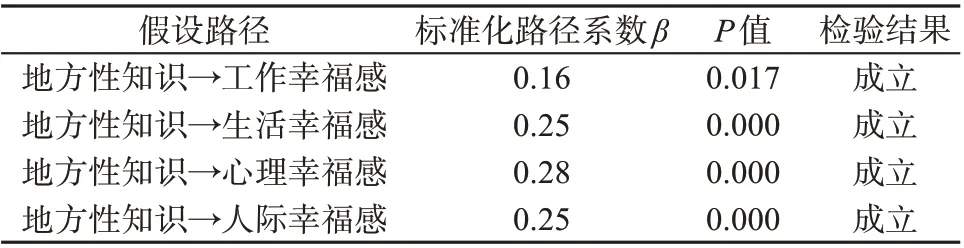

采用AMOS 23对研究模型直接效应进行检验,通过极大似然法检验,分析模型的路径系数及显著性,如表5所示,地方性知识对工作幸福感、生活幸福感、心理幸福感以及人际幸福感有显著正向影响,假设H1a、H1b、H1c和H1d均成立。

表5 直接效应假设检验结果Table 5 Test results of direct effect hypothesis

3.5 中介效应检验

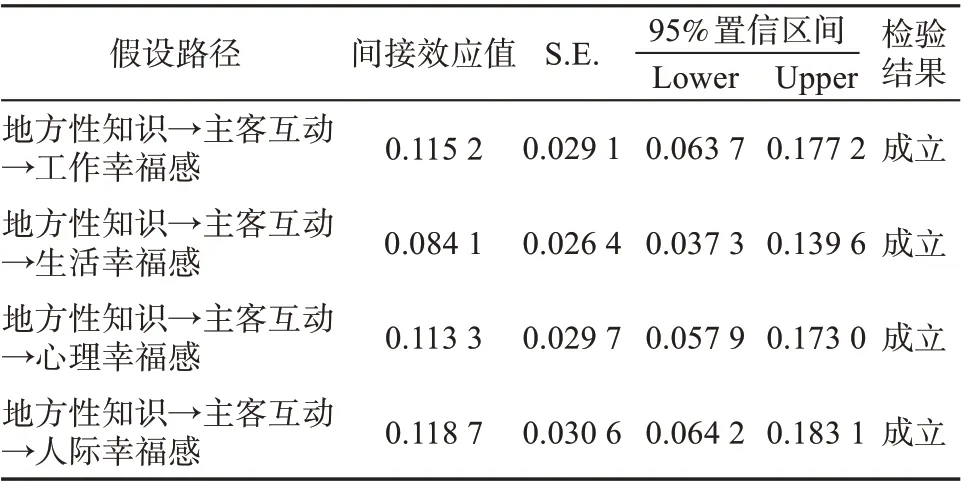

由于样本容量较小,使用Bootstrap方法进行中介效应检验可有效减少犯第一类统计错误(弃真偏差)的概率,且无需考虑数据是否服从正态分布(Hayes, 2009),因此,基于Zhao 等(2010)提出的中介效应检验程序,运用SPSS 26的Bootstrap方法检验主客互动的中介效应,多次重复抽样5 000次,置信区间95%,最后根据间接效应在95%置信区间是否包含0 来判断中介效应是否显著。如表6所示,“地方性知识→主客互动→工作幸福感”“地方性知识→主客互动→生活幸福感”“地方性知识→主客互动→心理幸福感”与“地方性知识→主客互动→人际幸福感”4条间接路径在95%的置信区间 为(0.063 7, 0.177 2)、(0.037 3, 0.139 6)、(0.057 9,0.173 0)和(0.064 2,0.183 1),均不包含0,可见主客互动在地方性知识与工作幸福感、生活幸福感、心理幸福感与人际幸福感之间存在显著的中介作用。综上,假设H2a、H2b、H2c和H2d成立。

表6 地方性知识-居民幸福感间接效应的Bootstrap分析Table 6 Bootstrap analysis of the indirect effect of local knowledge on residents'happiness

4 结论与讨论

基于双重互动的视角,探究了居民与遗产地之间的互动(地方性知识)、居民与游客之间的互动(主客互动)对遗产地居民幸福感的影响。结果表明,地方性知识对居民的工作幸福感、生活幸福感、心理幸福感和人际幸福感均具有显著正向影响;主客互动在地方性知识对居民幸福感的影响之间起中介作用。换言之,旅游业的发展及游客的到来激发地方性知识转化的通道,无论是将所拥有的地方性知识商品化为旅游产品或仅是展示和传播地方性知识,都有助于居民不同类型幸福感的形成。

首先,地方文化是居民参与旅游的重要工具(陈斌等,2015)。对地方性知识掌握越多的居民,越能利用地方性知识参与到遗产地旅游业的发展中。这种参与可以是在经营中融入地方性知识,提高产品特色;也可以是保护、传承和传播地方性知识,进而提升工作体验,提高经济收入,获得工作幸福感。此外,掌握越多知识的居民在某种程度上越容易感受到旅游业发展的正面影响(Andereck et al.,2005),产生对生活的满意度。其次,对地方性知识掌握越多的居民越倾向于向外来游客分享当地的独特文化,在双方的相互交流中实现知识传递,进而达成相互理解和支持(李燕琴等,2021),同时增加旅游目的地的吸引力。当地居民在发挥自我价值时,还可与外来游客成为朋友,感受心理与人际上的幸福感。这验证了Ryff 等(1995)的观点,即自我实现与感受人际美好是幸福感的重要构成。最后,旅游活动本身便具有交互性,居民身上所烙印的地方性知识,无论是无意识地展示还是有意识的传播,都会对游客产生影响,该影响通过游客对居民的凝视又反馈到居民身上,因此主客互动在地方性知识促进居民幸福感的过程中具有重要意义。

本研究具有一定的理论贡献。首先,以往对地方性知识的研究多将其作为旅游资源加以考虑,忽略地方性知识的载体是地方居民,掌握地方性知识对居民的意义。本研究将居民幸福感与地方性知识视角相结合,从居民-遗产地互动(地方性知识)和居民-游客互动(主客互动)的双重互动视角揭示遗产地居民幸福感形成的内在机理,强调地方性知识的重要性,说明知识越丰富的旅游地居民越容易获得幸福感,拓展居民幸福感的研究视角。同时也验证借助主客互动能提升地方性知识向幸福感的转化,表明遗产地的可持续发展也需要有旅游业的介入。如果过度强调遗产保护而不重视遗产的合理利用,在一定程度上并不利于地方性文化的传承。游客的到来和旅游业的介入激活了遗产地,对于当地文化传承和居民幸福具有重要意义。其次,本研究将旅游地居民幸福感分为生活、工作、心理与人际4个方面,不仅响应了旅游地居民生活幸福感研究(Wang et al.,2021)所提倡的个体发展是幸福感的重要来源,而且兼顾了持续幸福感所提倡的人际关系在幸福感中的重要性。以往也有研究在幸福感测量中强调人际关系(塞利格曼,2012;辜红等,2013),但多数指向熟人关系。考虑到在旅游情境中游客与居民的互动是一种不可避免的生人交往,在幸福感中引入这一层次的人际幸福感显得更为合理,毕竟已有研究表明,从长期来看与游客的社会交往和正向体验有利于目的地居民的身体健康和长寿(Godovykh et al.,2020)。

就遗产地管理实践而言:第一,当地居民作为遗产地旅游业发展的主体,其参与旅游产业和旅游活动,最终都是为了获得幸福,因此遗产地旅游业的发展必须要重视当地居民的幸福感,这有利于提高其参与旅游的积极性。第二,培养当地居民的文化主体性意识,深入挖掘地方性知识,加强对居民的地方性知识教育,如本地区的历史故事、特色美食、传统民俗等,增进居民获取幸福的知识和能力。第三,发挥当地居民作为地方性知识传播者的重要作用,积极鼓励当地居民与外来游客深入交流,通过向游客传递地方的优秀文化,提升主客互动质量。

本研究尚有进一步深入的空间,如案例所选的自然遗产地,虽有丰富的地方性知识,但可能与文化遗产地存在较大差异,因此可研究和对比文化遗产地居民在地方性知识、主客互动和幸福感形成上所具有的异同。另外,对大多数旅游目的地而言,地方性知识是构成其吸引力的核心要素之一(Caterina et al.,2019),只是遗产地的地方性知识更为突出,居民所具备的地方性知识更为独特,更容易对游客产生吸引力引起交流愿望。因此可以进一步检验在其他类型的旅游目的地,地方性知识是否能激发主客互动的愿望,进而对居民的幸福感产生影响。再者,本研究主要测度主客互动的质量,未来可将主客互动进一步分类和细化,考虑主客互动的频次、互动的深度、互动的正规性以及互动的场所等(Carneiro et al.,2015),探讨地方性知识如何以不同的方式融入主客互动,从而更加深入地解析主客互动、地方性知识和幸福感之间的关系机理。此外,本研究只选取一个遗产地村落作为调研对象,虽然降低了其他外在因素的干扰,使研究对象更聚焦,但也在一定程度上影响了研究结论的可推广性。在未来可以选择不同文化、政治、社会背景的遗产地村落进行研究和比较。