夏河农牧交错区小黑麦与豆科牧草混播的生产性能研究

2022-11-04邵春慧史志强杜文华田新会

邵春慧, 徐 强, 史志强, 杜文华, 田新会

(甘肃农业大学草业学院, 草业生态系统教育部重点实验室, 中-美草地畜牧业可持续研究中心, 甘肃 兰州 730070)

夏河农牧交错区主要分布在甘南州合作市、夏河县和临潭县[1],由于海拔高气候寒冷,作物生长季短,可栽培牧草品种少且人工草地面积占比小[2]。随着人们对经济效益的追求,旅游业和畜牧业成为主导产业,过度放牧对自然资源的破坏,打破了草畜平衡[3]。建植禾本科和豆科混播草地可以极大地提高草产量、改善饲草的营养价值,同时对生态恢复与植被重建及草地畜牧业持续发展也极为重要[4-5]。禾-豆混播有利于增加土壤氮素和有机质的含量,适宜的禾-豆混播比例可以增加草地的空间利用率,促进土地资源的有效利用[6-7]。禾-豆混播的增产效果在很大程度上取决于混播比例,草产量和饲用价值与禾-豆混播组合中草种的选择和混播比例的变化密切相关[8]。高晨曦等[9]研究发现,燕麦(AvenasativaL.)和箭筈豌豆(ViciasativaL.)以不同的比例混播时,草产量、营养价值及土壤养分等均显著高于相应的单播处理。不同禾-豆混播组合其增产效果明显不同,甚至有些混播组合增产效果极不明显[10]。张永亮等[11]研究发现,4个杂花苜蓿(MedicagovariaMartin.)品种与无芒雀麦(BromusinermisL.)混播后,草产量并没有显著提高。因此,只有合理的混播组合以适宜的比例混播时才能取得较好的混播效果。

小黑麦(SecalecerealeL.)是由小麦属(Triticum)和黑麦属(Secale)植物经有性杂交及染色体加倍形成的。其结合了双亲的优点,具有生物产量高、营养价值好以及抗病、抗旱、抗寒性强等优良特点[12]。由于其抗寒性较强,草产量高于青稞(HordeumvulgareL.)、垂穗披碱草(ElymusnutansL.)和箭筈豌豆等常见牧草,近年来在青藏高原牧区的种植面积逐年扩大,在当地草牧业发展中发挥了举足轻重的作用[13]。豌豆(PisumsativumL.)是一年生攀缘性豆科牧草,蛋白质、脂肪、碳水化合物、粗纤维以及多种维生素的含量高,生育期短,此外,其适应性强,种植范围广,具有良好的经济效益[14-17]。但是,豌豆单播时易倒伏,造成下部叶片的腐烂脱落,极大地降低了豌豆的产量和适口性[18-19]。马晓东等[20]研究了高寒牧区‘甘农2号’小黑麦与燕麦的最佳混播比例为4∶6。西然朋措等[4]研究了青海称多县‘甘农2号’小黑麦与‘加拿大’饲用豌豆混播的草产量和品质,‘甘农2号’小黑麦与‘加拿大’饲用豌豆的适宜混播比例为7∶3。项目组之前研究了‘甘农2号’小黑麦与3个箭筈豌豆品种(‘绿箭1号’,‘绿箭2号’,‘绿箭431’)在甘肃高寒牧区的混播效果,发现‘绿箭431’箭筈豌豆和‘甘农2号’小黑麦以50∶50的比例混播时干草产量最高(11.15 t·hm-2)[21]。‘加拿大’饲用豌豆为青海畜牧兽医科学院从加拿大引进的饲用豌豆品种,具有生长发育快、鲜草产量高等优势[4]。‘青海’箭筈豌豆为青海省的一个箭筈豌豆地方品种,生育时期与小黑麦相近[22]。但尚未有夏河农牧交错区‘甘农2号’小黑麦与‘加拿大’饲用豌豆和‘青海’箭筈豌豆混播方面的研究报道。因此,本试验拟在项目组前期研究[21]基础上,通过进一步研究‘甘农2号’小黑麦与‘加拿大’饲用豌豆、‘青海’箭筈豌豆和‘绿箭1号’箭筈豌豆不同混播比例的草产量,以筛选更有利于提高单位面积草产量的混播组合及比例,为夏河农牧交错区‘甘农2号’小黑麦的混播提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验地自然概况

试验地位于甘肃省夏河县达麦乡黄茨滩村(35°11′37.44″ N,102°35′09″ E),地处青藏高原东北缘,海拔3 050 m,属高寒湿润型气候区。年平均气温2.6℃,年均降水量516 mm,年均蒸发量1 232 mm,无霜期56 d。土壤为栗钙土,2019年播种前土壤营养成分如下:有机质2.73 %、碱解氮153.97 mg·kg-1、有效磷21.36 mg·kg-1、速效钾87.8 mg·kg-1,前茬作物为油菜。2020年播种前土壤营养成分如下:有机质含量4.95%,碱解氮262.40 mg·kg-1,有效磷75.04 mg·kg-1、速效钾187.18 mg·kg-1,前茬为禾-豆混播草地,年际间积温、降水、病虫害、管理措施等情况均相同。其中,2019年试验地土壤相对较为贫瘠,2020年试验地土壤相对较为肥沃。

1.2 供试材料

供试材料见表1。

表1 供试材料Table 1 The experimental materials

1.3 试验设计

本试验采用裂区设计。主区为年份A,设2个水平,A1为2019年,A2为2020年;副区为混播组合,设3个水平,分别为B1:‘甘农2号’小黑麦与‘加拿大’饲用豌豆混播(简称‘甘农2号’×饲用豌豆,下同),B2:‘甘农2号’ב青海’箭筈豌豆,B3:‘甘农2号’ב绿箭1号’箭筈豌豆;副副区为小黑麦和豆科牧草的混播比例,设9个水平,分别为C1(100∶0),C2(80∶20),C3(70∶30),C4(60∶40),C5(50∶50),C6(40∶60),C7(30∶70),C8(20∶80),C9(0∶100)。

禾-豆等比例混播时播种量按其单播量的80%计算[23],不同混播比例下小黑麦与箭筈豌豆的播种量见表2。小区面积:4 m×3 m=12 m2,每个小区种10行,行距0.3 m,3次重复,共81个小区。播种时间为分别为2019年4月17日和2020年5月3日,播种时将每个处理的小黑麦和豆科牧草种子混匀后条播。播种前施磷酸二铵(N+P2O5≥64.0%)250 kg·hm-2,小黑麦出苗期和小黑麦拔节期分别追施尿素(N≥46.0%)157 kg·hm-2。小黑麦分蘖期和拔节期各除草1次,开花期刈割测产,留茬高度约5 cm。

表2 不同混播比例下小黑麦与豆科牧草的播种量Table 2 Seeding rate of triticale and legumes of different mixed ratio

1.4 测定指标及方法

株高:小黑麦开花期进行。从每个小区中随机选出小黑麦和豆科牧草的单株10株,测量其自然高度,将10株的平均株高作为该小区小黑麦和豆科牧草的株高[24]。

枝条数:小黑麦开花期进行。在每个小区中,随机选取一个1 m长样段(边行和距两头地边0.5 m部分除外),数样段内株高高于0.2 m的小黑麦分蘖数和箭筈豌豆枝条数[24]。

草产量:小黑麦开花期进行。刈割各小区内所有植株的地上部分,留茬高度约5 cm,称重后得到鲜草产量。从中随机选取500 g鲜草,带回实验室,在105℃下杀青30 min,然后在80℃条件下烘6~7 h至恒重,计算鲜干比。根据500 g鲜草的鲜干比计算每个小区的干草产量。

1.5 数据统计分析

用Excel 2019进行数据整理和作图。用SPSS 25.0软件进行方差分析,用裂区试验设计的方差分析法分析单因素、二因素和三因素交互作用间各指标的差异显著性。如果差异显著,分别用Duncan法进行多重比较。

2 结果与分析

由表3可知,除年份间干草产量和豆科牧草的分枝数、混播组合间干草产量外,其余指标均存在极显著或显著差异,需要对存在极显著或显著差异的指标进行多重比较。

2.1 单因素间混播草地生产性能的差异

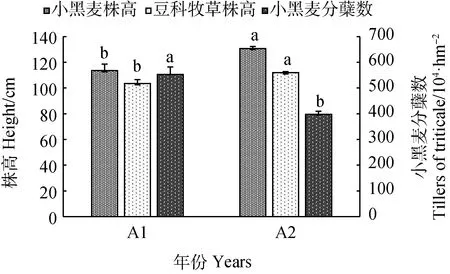

年份间:A2处理小黑麦的平均株高、豆科牧草的平均株高和总鲜草产量的平均值极显著高于A1(P<0.01),但小黑麦的平均分蘖数极显著低于A1(P<0.01)(图1,图2)。

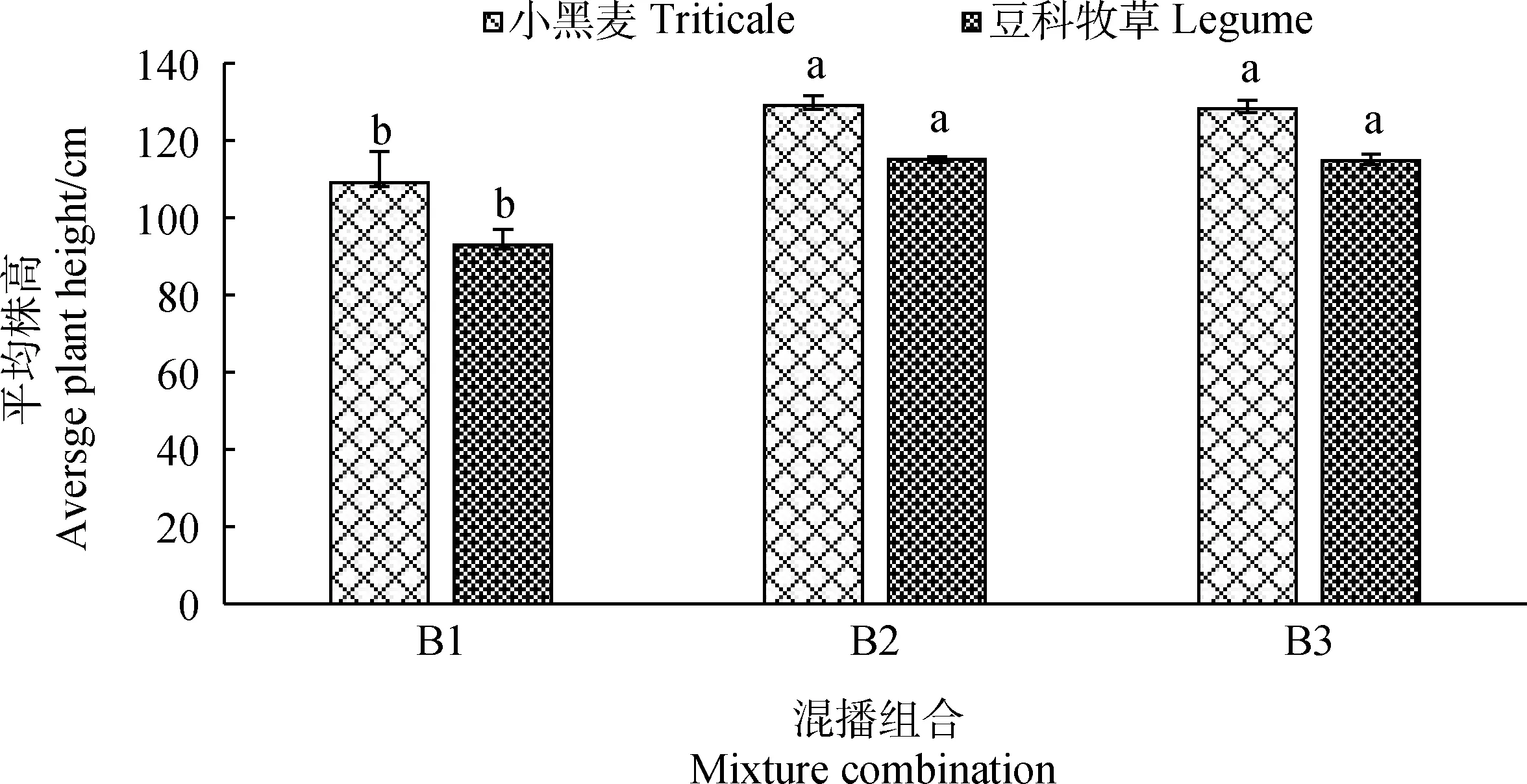

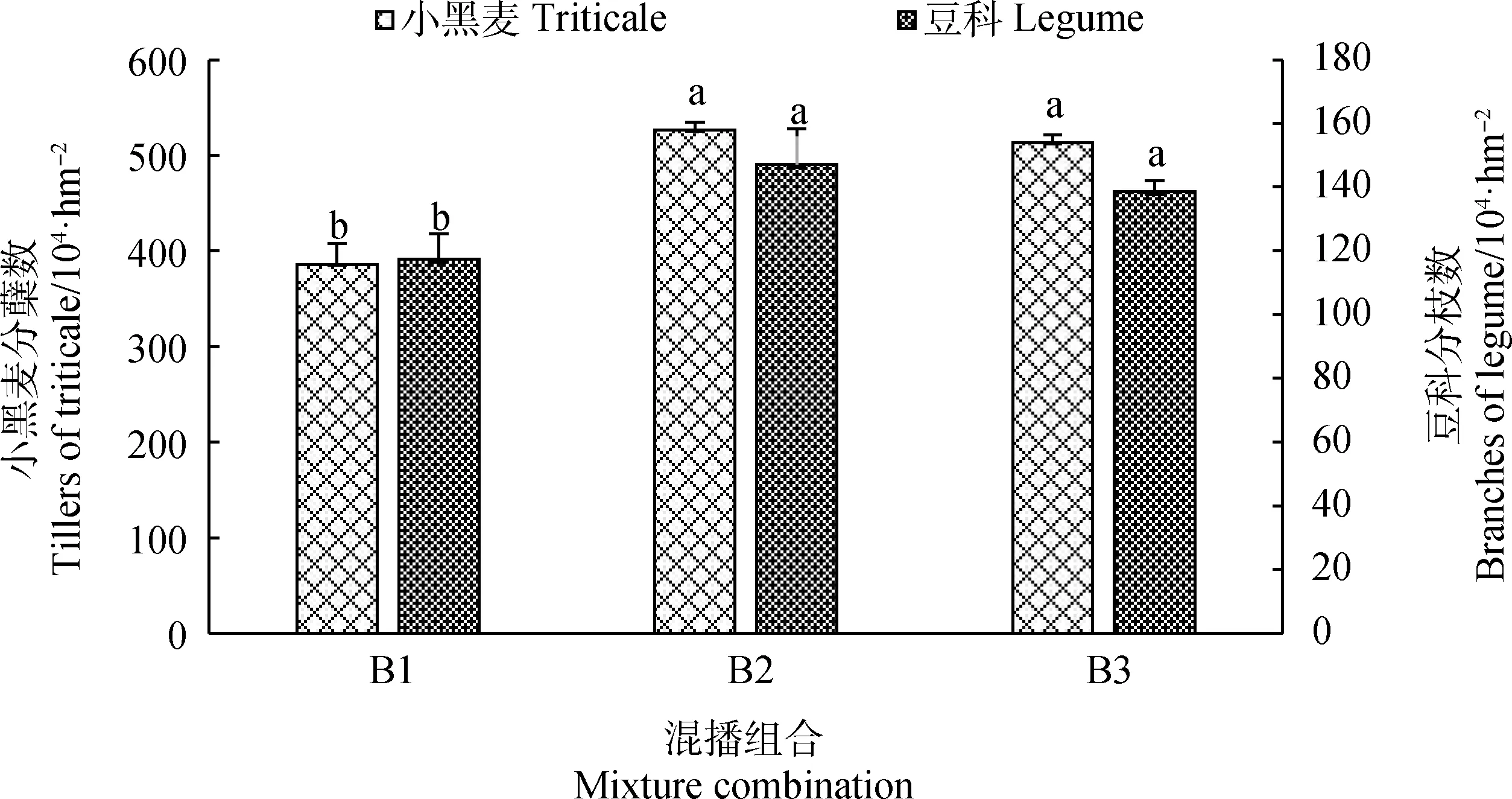

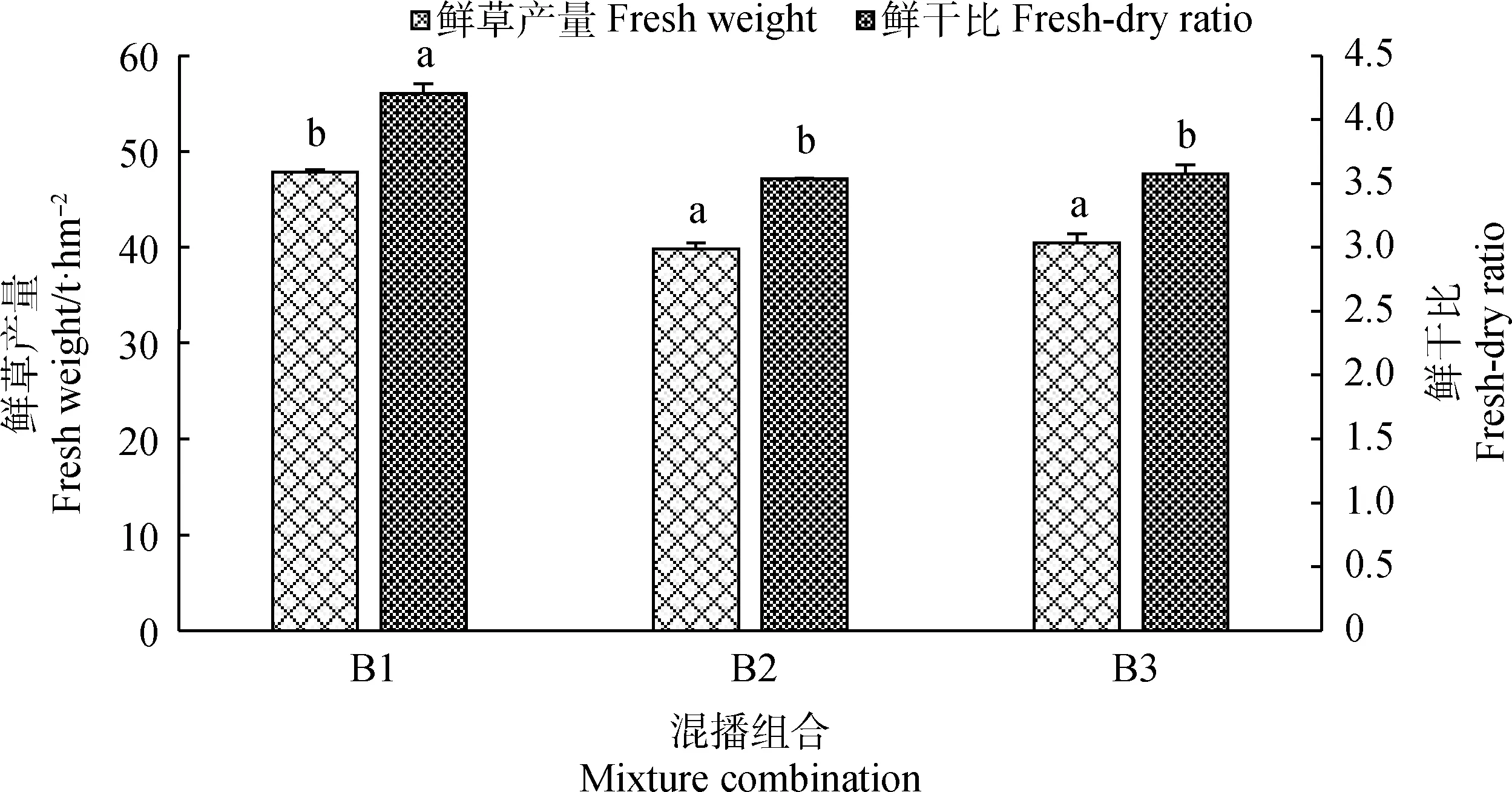

混播组合间:B2和B3混播组合的小黑麦平均株高、豆科牧草平均株高、小黑麦平均分蘖数、豆科牧草平均分枝数均无显著差异,均显著高于B1(P<0.01),但平均鲜草产量和鲜干比均显著低于B1(P<0.01)(图3~5)。

表3 各试验处理测定指标的方差分析Table 3 Variance analysis of tested indexes for each experimental treatment

图1 年份间小黑麦和豆科牧草平均株高和小黑麦分蘖数的差异Fig.1 Differences of the average plant height of triticale and legume and the average number of tillers of triticale among the years注:不同小写字母表示差异显著(P<0.05),下同Note:Different lowercase letters mean significant difference at the 0.05 level,the same as below

图2 年份间平均鲜草产量和鲜干比的差异Fig.2 Differences of the average fresh weight and fresh-dry ratio among the years

图3 混播组合间小黑麦和豆科牧草平均株高的差异Fig.3 Differences of the average plant height of triticale and legume among the mixture combinations

图4 混播组合间小黑麦和豆科牧草平均分蘖(枝)数的差异Fig.4 Differences of the average number of tillers (branches) of triticale and legume among the mixture combinations

图5 混播组合间平均鲜草产量和鲜干比的差异Fig.5 Differences of the average fresh weight and fresh-dry ratio among the mixture combinations

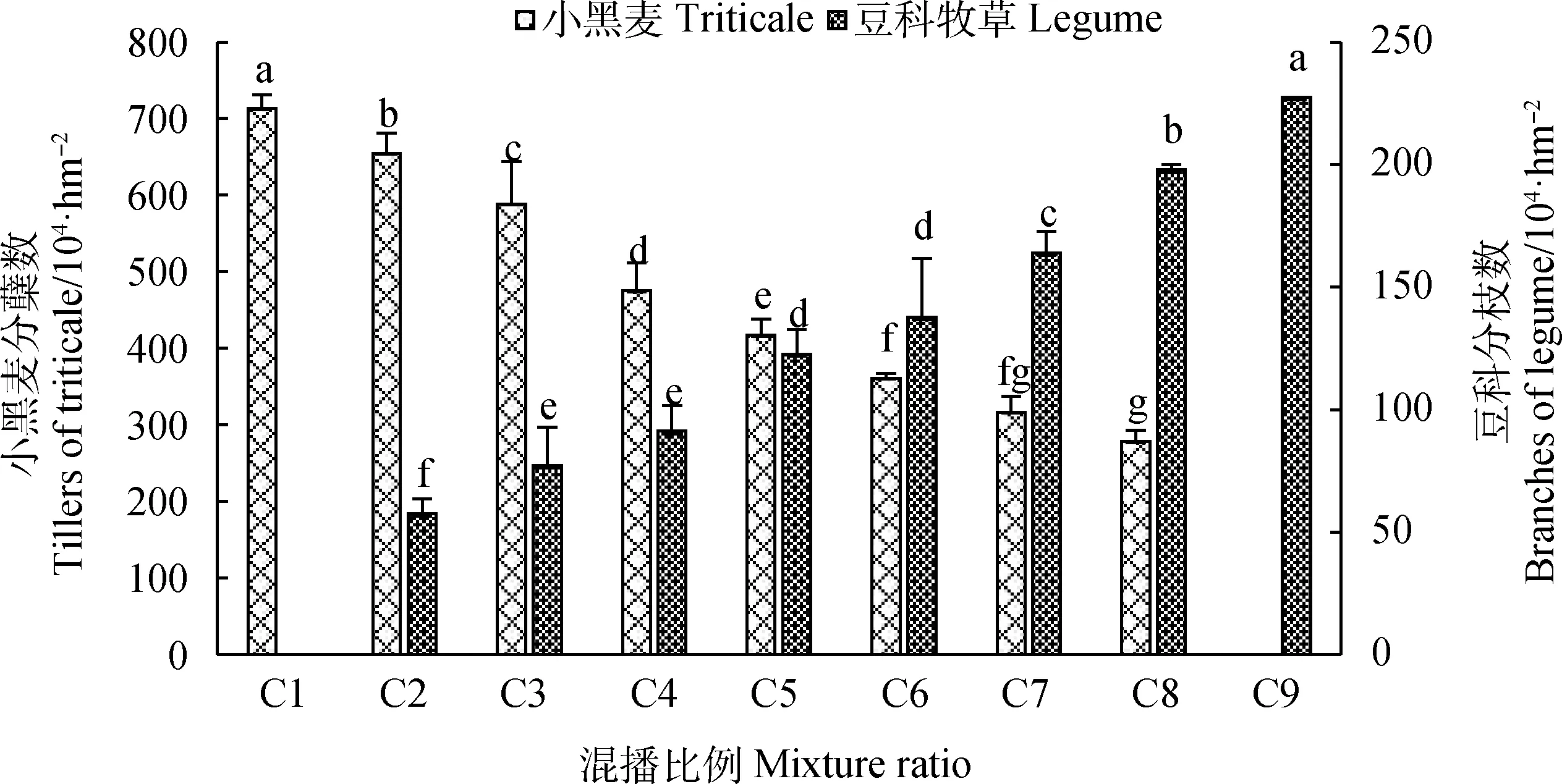

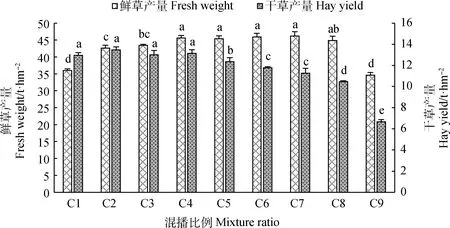

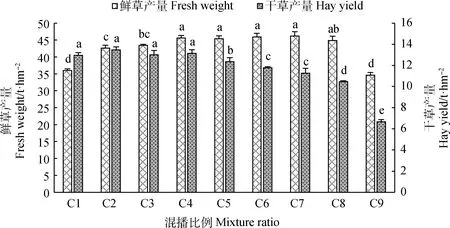

混播比例间:随着豆科牧草混播比例的增加,小黑麦的平均株高和分蘖数、豆科牧草的平均株高、总干草产量下降,平均鲜干比和豆科牧草的平均分枝数逐渐增加,平均鲜草产量则先升高后降低,其中C5和C6处理的鲜草产量最高(图6~9)。

图6 混播比例间小黑麦和豆科牧草平均株高的差异Fig.6 Differences of the average plant height of triticale and legume among the mixture ratios

图7 混播比例间小黑麦和豆科牧草平均分蘖(枝)数的差异Fig.7 Differences of the average number of tillers (branches) of triticale and legume among the mixture ratios

图8 混播比例间平均鲜(干)草产量的差异Fig.8 Differences of the average fresh weight and hay yield among the mixture ratios

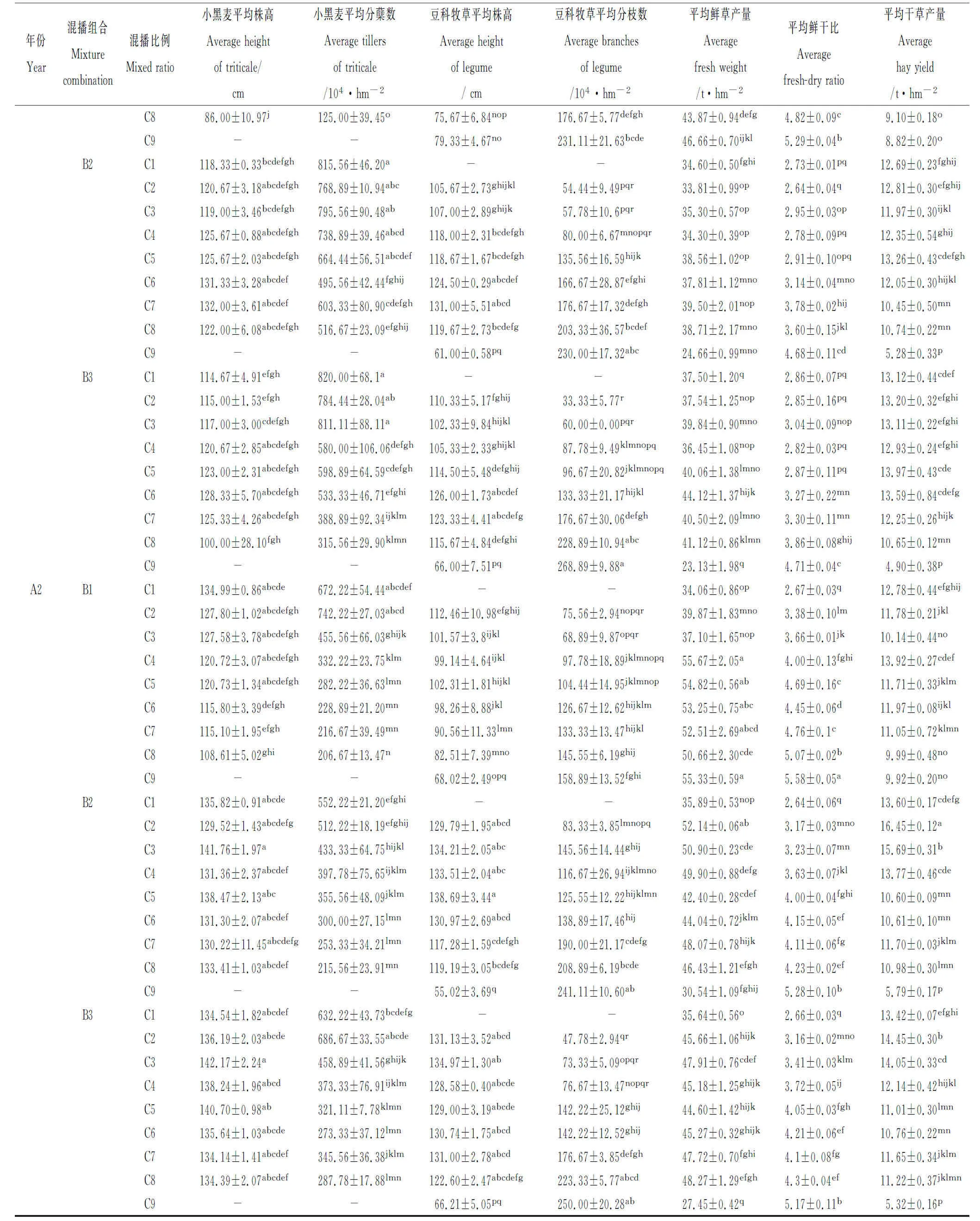

2.2 二因素交互作用间混播草地生产性能的差异

年份(混播组合:表4表明,从同一年份看,A1处理9个混播比例下B3混播组合的小黑麦平均株高和分蘖数、豆科牧草的平均株高和分枝数、总鲜草产量和鲜干比均居中,但干草产量最高(11.97 t·hm-2);A2处理下B2组合则表现出较好的生产性能,其干草产量显著高于B1和B3(P<0.01)。

同一混播组合下,A2处理的小黑麦平均株高、豆科牧草的平均株高、总鲜草产量和鲜干比均高于A1,但小黑麦的平均分蘖数除B1混播组合增加外,B2和B3组合均显著低于A1(P<0.01),豆科牧草的枝条数除B1混播组合降低外,B2和B3组合均高于A1;从干草产量看,A2B2的平均干草产量(12.13 t·hm-2)显著高于A1B2(P<0.01),但B3组合则相反。

图9 混播比例间平均鲜干比的差异Fig.9 Differences of the f average fresh-dry ratio among the mixture ratios

年份(混播比例:表4表明,同一年份小黑麦和3种豆科牧草以不同比例混播后,随着豆科牧草比例增大,其株高显著或不显著降低、分枝数显著或不显著增加,小黑麦平均株高无显著差异、分蘖数逐渐降低,鲜(干)草产量则呈正态分布,A1C5和A1C4的平均干草产量最高,A2C2和A2C3的平均干草产量较高。说明土壤贫瘠时,小黑麦和豆科牧草的比例为60∶40~50∶50时可获得较高产量,禾豆混播种植一年后,小黑麦和豆科牧草的比例为80∶20~70∶30时就可以获得较高产量。

就同一混播比例而言,A2处理3个混播组合下小黑麦的平均株高、豆科牧草的平均株高和分枝数、总鲜草产量均高于A1(P<0.01),但小黑麦的平均分蘖数却显著或不显著下降,干草产量略有下降,但无显著差异。

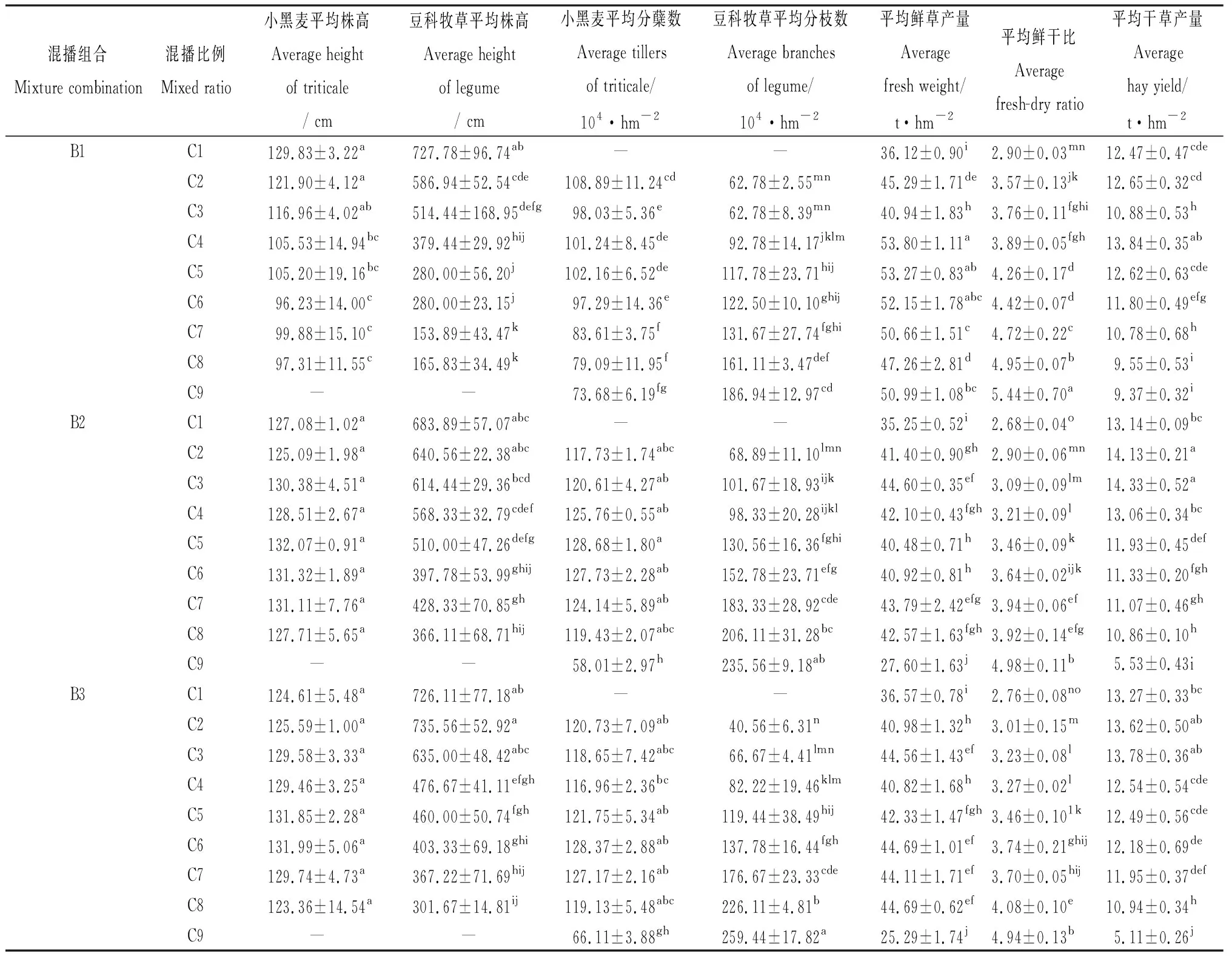

混播组合(混播比例如表5所示,同一混播组合下,随着豆科牧草混播比例的增加,2019年和2020年小黑麦的平均株高无显著差异、分蘖数逐渐下降(P<0.05),豆科牧草的平均株高和分枝数、混播群体的总鲜(干)草产量均称正态分布,B1混播组合在C4比例(B1C4)下的干草产量显著高于其他处理(P<0.01),B2和B3混播组合在C2(B2C2,B3C2)和C3比例(B2C3,B3C3)下的干草产量显著高于其他处理(P<0.01)。

就同一混播比例而言,B1组合下C4,C5,C6,C7和C8比例在A1处理和A2处理下小黑麦的平均株高显著低于B2和B3组合(P<0.01),所有混播比例的小黑麦平均分蘖数、豆科牧草的平均株高和分枝数显著或不显著低于B2和B3组合,总鲜草产量和鲜干比高于B2和B3组合(P<0.01),干草产量相差较小。

表4 年份(混播组合和年份(混播比例二因素间混播草地生产性能的差异Table 4 Differences of the production performance of the mixture for the interaction of year×mixture combination and year×mixture ratio,respectively

表5 混播组合(混播比例二因素交互作用间混播草地生产性能的差异Table 5 Differences of the production performance of the mixture for the interaction of mixture combination and mixed ratio

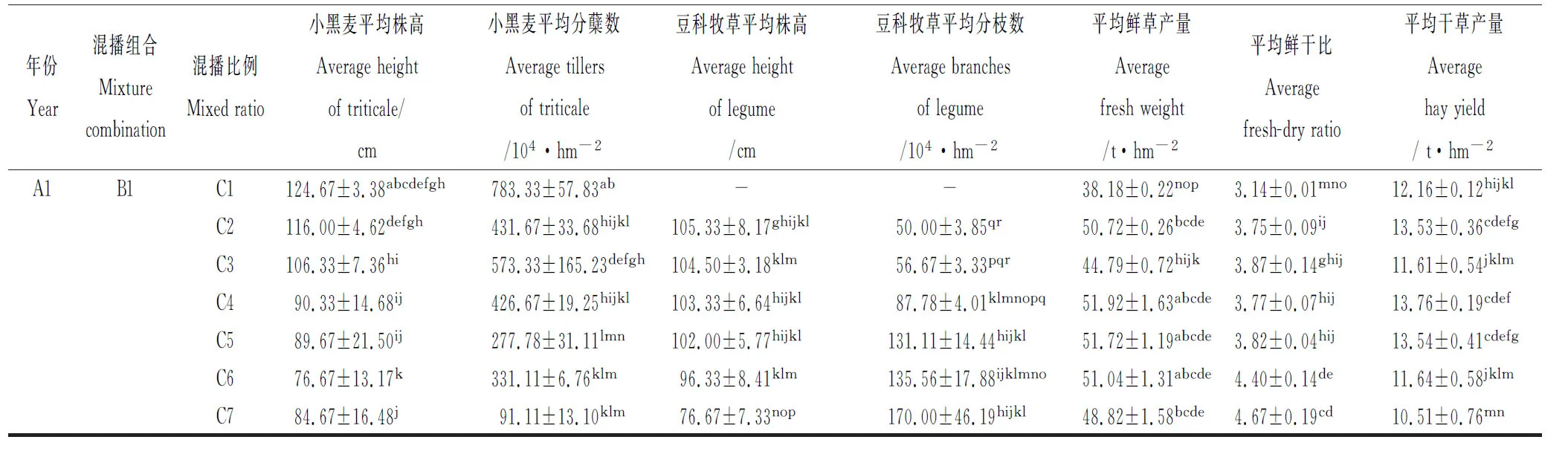

2.3 年份×混播组合×混播比例三因素交互作用间生产性能的差异

表6表明,A1和A2处理3个混播组合9个混播比例下,随着豆科牧草混播比例增加,小黑麦的株高无显著差异、分蘖数降低,豆科牧草的株高和分枝数增加,但混播草地总鲜、干草产量均呈正态分布,A1B1C4,A1B1C5,A1B2C5,A1B3C5的干草产量较高,且无显著差异(P<0.05),为13.26~13.97 t·hm-2,A2B1C4,A2B2C2,A2B3C2的干草产量较高,为13.92~16.45 t·hm-2,其中B2C2的干草产量(16.45 t·hm-2)显著高于其他所有处理(P<0.01)。

表6 年份×混播组合×混播比例三因素交互作用间生产性能的差异Table 6 Differences of the production performance of the mixture for the interaction of year,mixture combination and mixed ratio

续表6

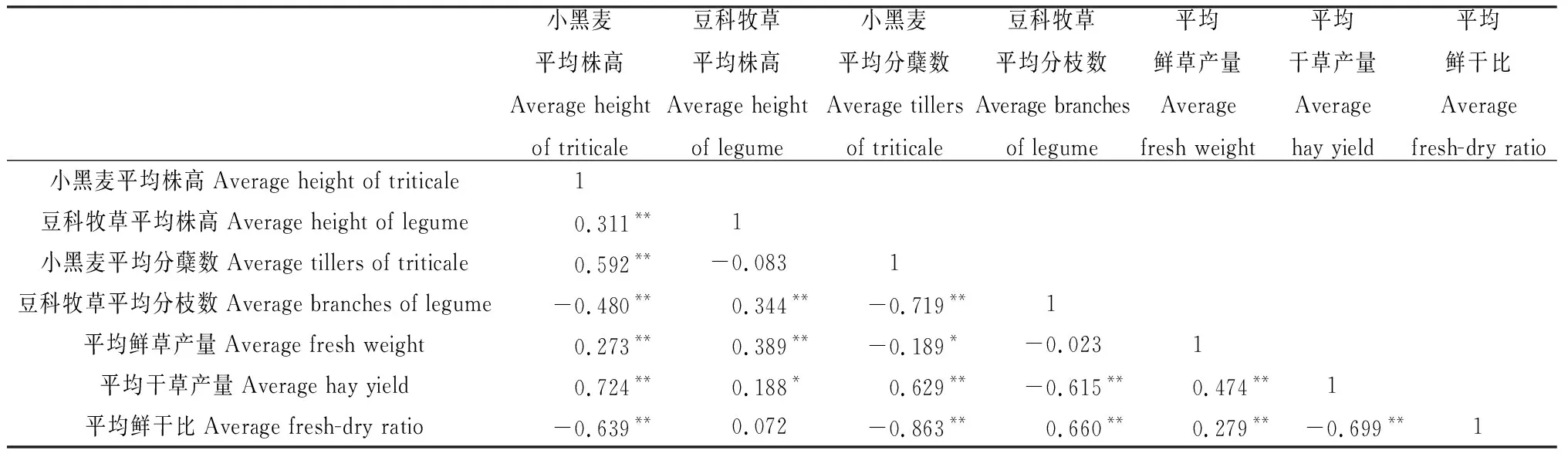

2.4 禾-豆混播草地草产量与产量构成因素的相关分析

由表7可知,混播群体的鲜草产量与小黑麦株高、豆科牧草株高和干草产量极显著正相关(P<0.01),与小黑麦分蘖数显著负相关(P<0.05);干草产量与小黑麦株高和分蘖数极显著正相关(P<0.01),与豆科牧草株高显著正相关(P<0.05),与豆科牧草分枝数极显著负相关(P<0.01);其他草产量构成因素的相关性见表7。说明混播群体的草产量是由各混播组分及比例协同作用的结果。

表7 年份×混播组合×混播比例三因素交互作用间生产性能的相关性Table 7 Correlation of the production performance of the mixture for the interaction of year,mixture combination and mixed ratio

3 讨论

3.1 单因素间混播草地生产性能的差异及原因

2020年3个混播组合9个混播比例下小黑麦的平均株高、豆科牧草的平均株高和总鲜草产量的平均值均极显著高于2019年,但小黑麦的平均分蘖数却极显著降低,这主要是因为,2019年试验地的土壤贫瘠,经过一年禾-豆混播后,土壤肥力改善,因此2020年混播草地中小黑麦和豆科牧草的平均株高和鲜草产量均提高。

刚永和等[25]研究发现,燕麦和豆科牧草混播时,燕麦的株高与单播无显著差异,但豆科牧草的株高显著低于单播。本试验也得出相似结果,即禾-豆混播时豆科牧草的株高显著高于单播,小黑麦的株高与单播无显著差异。对于小黑麦(饲用豌豆而言,由于‘加拿大’饲用豌豆的水分含量高,鲜干比高(表4),因此平均鲜草产量显著高于小黑麦ב青海’箭筈豌豆和小黑麦ב绿箭1号’箭筈豌豆,但干草产量无显著差异(表1)。从2年9个混播比例的平均效应看,随着豆科牧草混播比例的增加,混播群体的平均鲜草产量呈正态分布,禾-豆混播比例为C4(60∶40)时,干草产量最高,这主要是因为小黑麦的平均株高和分蘖数、豆科牧草的平均株高下降,但豆科牧草的平均分枝数逐渐增加,60∶40的混播比例可能正好为其最佳点[26]。

3.2 二因素交互作用间混播草地生产性能的差异及原因

牧草的生产潜力可以通过株高和枝条数来反映,通常情况下株高和枝条数与草产量正相关[26]。但本试验年份(混播组合交互作用中,2019年9个混播比例下小黑麦ב绿箭1号箭筈’豌豆混播组合的小黑麦平均株高和分蘖数、豆科牧草的平均株高和分枝数均居中,但干草产量最高;2020年土壤肥力改善的情况下,小黑麦ב青海’箭筈豌豆则表现出较好的生产性能,说明该组合喜肥沃土壤,土壤肥力有利于该混播组合生产潜力的发挥。同一混播组合下的草产量结果也进一步证实小黑麦ב青海’箭筈豌豆适宜于夏河农牧交错区土壤肥力好的地块,小黑麦ב绿箭1号’箭筈豌豆适宜于土壤贫瘠地块。从年份(混播比例的交互作用看,土壤贫瘠时小黑麦和豆科牧草的比例为A1C4和A1C5(60∶40~50∶50)时可获得较高产量,禾豆混播种植一年土壤肥力提高后,小黑麦和豆科牧草的比例为80:20~70:30(A2C2,A2C3)时就可以获得较高产量。从混播组合(混播比例交互作用看,‘甘农2号’小黑麦与不同豆科牧草混播时,获得较高干草产量的混播比例不同,小黑麦(饲用豌豆的最佳混播比例为60∶40,小黑麦ב青海’箭筈豌豆和小黑麦ב绿箭1号’箭筈豌豆的最佳混播比例均为80∶20,这主要是由豆科牧草的遗传特性以及禾-豆混播的协调性决定的[4,21]。

3.3 年份×混播组合×混播比例三因素交互作用间生产性能的差异及原因

综合2个年份3个混播组合9个混播比例的数据,如果土壤贫瘠,加大混播草地中豆科牧草的比例才能达到增产的目的,如本试验2019年的‘甘农2号’小黑麦与3种豆科牧草的最佳混播比例均为50∶50,但土壤肥力一旦提高,如2020年,可以将小黑麦和豆科牧草的混播比例调整为80∶20,即可获得较高草产量。这主要是因为,土壤贫瘠尤其是缺氮时,增大豆科牧草比例可以通过固定较多氮素为混播群体提供所需养分[21],土壤肥力较好时则相反。

4 小结

小黑麦与豆科牧草混播可以改善夏河农牧交错区土壤肥力状况;土壤贫瘠条件下,‘甘农2号’小黑麦与‘绿箭1号’箭筈豌豆以50∶50的比例混播时效果最佳;土壤肥力状况较好时,‘甘农2号’小黑麦与‘青海’箭筈豌豆以80∶20的比例混播时其生产性能最好。