三生空间视角下防城港市土地利用景观生态风险评价

2022-11-04梁庆璇廖超明凌子燕滕永核李延顺谢凤杏谭绵方

梁庆璇, 廖超明*, 凌子燕, 滕永核, 李延顺, 谢凤杏, 谭绵方

(1.南宁师范大学自然资源与测绘学院, 南宁 530001; 2.南宁师范大学地理科学与规划学院, 南宁 530001; 3.北京师范大学地理科学学部,遥感科学国家重点实验室, 北京 100875; 4.广西遥畅空间信息科技有限公司, 南宁 530200; 5.广西职业技术学院物流学院, 南宁 530226)

景观生态风险指在受到自然或人为因素影响的情况下,景观格局与生态环境相互作用所产生的不良后果[1]。近年来,中国在蔓延式拓展的城市生长模式下城市化水平显著提高,用地规模急剧扩张,出现了农业生产用地和生态用地受到侵占、景观破碎化程度加深和生态环境污染等问题,导致三生空间结构比例的失衡[2-3]。尤其在中国沿海地区,自然和人文活动频繁,经济发展和城市化水平不断提高,生态脆弱和环境变化敏感的海岸带面临巨大的生态环境压力[4]。在这一严峻形势下,党的十八大报告明确提出“要按照人口资源环境相均衡、经济社会生态效益相统一的原则,控制开发强度,调整空间结构,促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,给自然留下更多修复空间,给农业留下更多良田,给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园”的发展目标,生态文明建设逐渐成为国土空间开发的主旋律[5]。

学者们关于景观生态风险的研究理论和方法日趋成熟,但成果大多从土地利用类型的角度出发,研究对象也主要以流域[6-7]和城市[8-9]为主。陈宝强等[10]以三生空间为切入点探讨了2008—2018年沿海低丘陵资源富集区的三生用地转型和生态环境质量变化;郭彦君等[11]按照土地利用主导功能划分三生空间,对1980—2018年山西中部盆地城市群的三生用地变化情况及景观生态风险的时空演变进行了定量研究;王娟娟等[12]利用三生空间矢量数据分析了乌鲁木齐市2000—2018年的三生空间变化趋势,定量评价了该地区生态风险的时空分异特征。近年来,学者们对于三生空间的研究成果大多侧重于区域三生空间用地的功能转型以及城市的三生空间景观生态风险演变,而基于三生空间视角下沿海地区景观生态风险的研究较为缺乏。因此,在快速城镇化背景下研究沿海城市三生空间的生态风险水平具有重要的理论与实践意义。

防城港市是北部湾唯一的全海景生态海湾城市,拥有世界唯一的国家级金茶花自然保护区和中国最大、最典型的海湾红树林。作为21世纪“海上丝绸之路”的重要始发港和中国-东盟自贸区的主门户,防城港市处于北部湾经济区的核心位置,拥有两沿三区地理优势。为此,从三生空间的角度出发,采用景观生态风险评价模型,结合转移矩阵和半变异函数分析方法,研究防城港市景观生态风险的时空变化,旨在优化区域的景观格局、维护防城港市的生态安全稳定,对促进区域生态环境和社会经济的协调发展具有重要意义,同时为完善海湾城市的生态保护管理和规划决策提供理论支持和技术手段。

1 研究区概况

防城港市地处广西壮族自治区南部、中国大陆海岸线西南端,位于20°36′N~22°22′N,107°28′E~108°36′E(图1),属亚热带湿润海洋性季风气候区,年平均气温为22.5 ℃,多年平均降水量为2 362.6 mm,日照充足,雨量充沛,动物、植物和海洋资源种类多样。防城港市北部及南部以低山丘陵为主,中部为山地,东南部为沿海丘陵和滩涂丘陵;大山自东向西横亘防城港市腹部,使得其地势中间高,两边低;土壤分属水稻土、砖红壤、赤红壤、黄壤、紫色土、冲积土、风沙土、沼泽土8个土类,土层深厚,自然肥力较高;市境内中小河流众多,水资源丰富,因地势独特形成南北水系。

近二十年来,防城港市经济发展迅速,城镇化水平不断提高,人口规模持续增加,GDP由2009年的251.04亿元上升至2019年的701.23亿元,总人口数从2009年的85.28万人增加至2019年的96.36万人,城市扩张明显,加剧了防城港市三生用地的景观破碎化程度。开展防城港市景观生态风险研究,对协调防城港市经济发展与生态保护具有重要现实意义。

2 数据与研究方法

2.1 数据来源与处理

以防城港市2000年、2009年、2019年3期土地利用数据为基础,数据来源于中国环境监测总站。该生态遥感解译数据分类体系分为耕地、林地、草地、水域、城乡居民点和工矿用地、未利用地等6个一级土地利用类型以及25个二级土地利用类型。以《土地利用现状分类》(GB/T21010—2017)为依据,参考杨清可等[13]、罗刚等[14]已有研究,结合土地利用主导功能和研究区土地利用类型,将三生空间划分为:农业生产空间、工矿生产空间、城镇生活空间、农村生活空间、林地生态空间、草地生态空间、水域生态空间、其他生态空间,如表1所示。

图1 防城港市示意图Fig.1 Schematic diagram of Fangchenggang City

表1 土地利用主导功能分类Table 1 Classification of leading functions of land use

2.2 研究方法

2.2.1 风险小区的划分

为更好反映防城港市2000年、2009年、2019年3个时期景观生态风险指数的时空变化特征,结合研究区面积和景观类型斑块大小,依据景观斑块平均面积2~5倍的原则[15],在考虑采样工作量的情况下,借助ArcGIS10.2对防城港市采用1 km×1 km的正方形网格进行等间距采样的格网化操作处理[16],共得到6 361个景观生态风险小区。利用景观生态风险评价模型计算每个风险小区的生态风险指数,并将该指数值赋给样地中心点以此作为空间插值分析的样本。

2.2.2 景观生态风险模型的构建

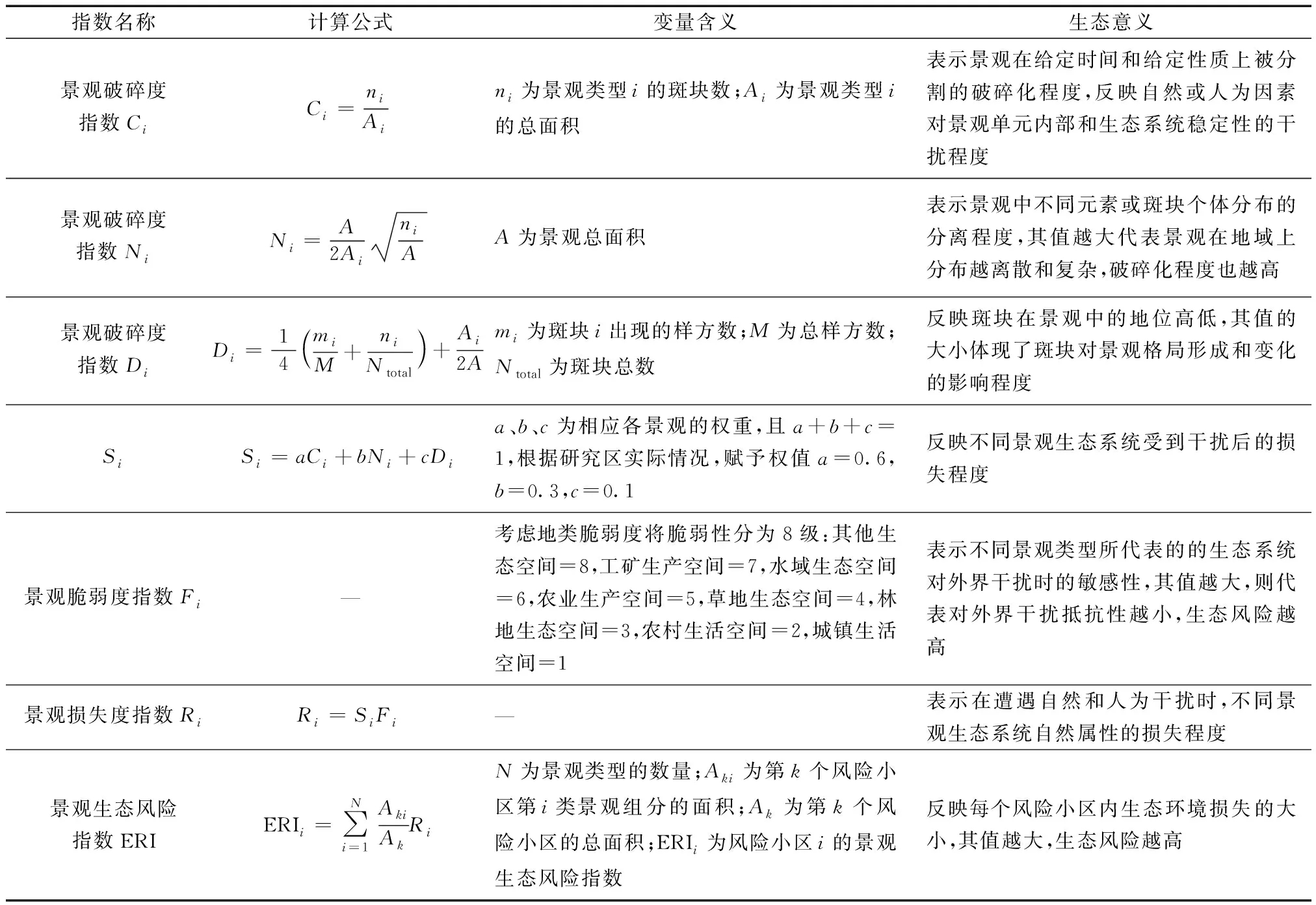

景观格局指数是将景观格局信息进行高度浓缩,用于反映其结构组成和空间配置特征的定量化指标[17]。而生态风险指数是在景观格局指标的基础上构建而成的,用于预测和评价,可以直观地对各种景观类型所代表的生态系统在遭受侵害和不确定因素的作用后可能产生的后果进行定量化描述[18]。基于典型案例的研究成果[19],研究利用景观破碎度指数Ci、景观分离度指数Ni和景观优势度指数Di计算得到景观干扰度指数Si,然后依据景观生态学原理和方法,选取Si、景观脆弱度指数Fi和景观损失度Ri指数作为风险评价指标来构建生态风险指数ERI,以揭示防城港市景观生态风险时空分异特征及格局变化趋势[20]。在前人已有的研究成果上,结合研究区实际情况对所选参数进行赋值。各景观格局指数具体计算公式及参数含义[17,19],如表2所示。

表2 景观格局指数计算方法Table 2 Calculation method of landscape pattern index

2.2.3 景观生态风险空间分析方法

土地利用生态风险指数作为区域化变量,能够借助半变异函数对不同空间单元间生态风险值的差异进行定量分析,并体现区域土地利用生态风险指数的空间异质性[21-22],具体公式为

i=1,2,…,N(h)

(1)

式(7)中:γ(h)为半变异函数;h为样本空间分隔距离;N(h)为研究区内抽样间距为h的样点总对数;Z(Xi)和Z(Xi+h)分别为土地利用生态风险指数在空间位置Xi和Xi+h的观测值。

为更清楚地反映防城港市各景观生态风险的空间分布特征,根据赋值后的样本点数据,借助ArcGIS10.2的地统计功能对半变异函数进行三角、球面、指数和高斯等模型拟合,并对各模型进行比较分析,选取了较为理想的球面模型拟合结果,利用普通克里金插值法对样本点进行处理,得到研究区2000年、2009年和2019年的景观生态风险指数等级空间分布。

3 结果与分析

3.1 土地利用动态变化分析

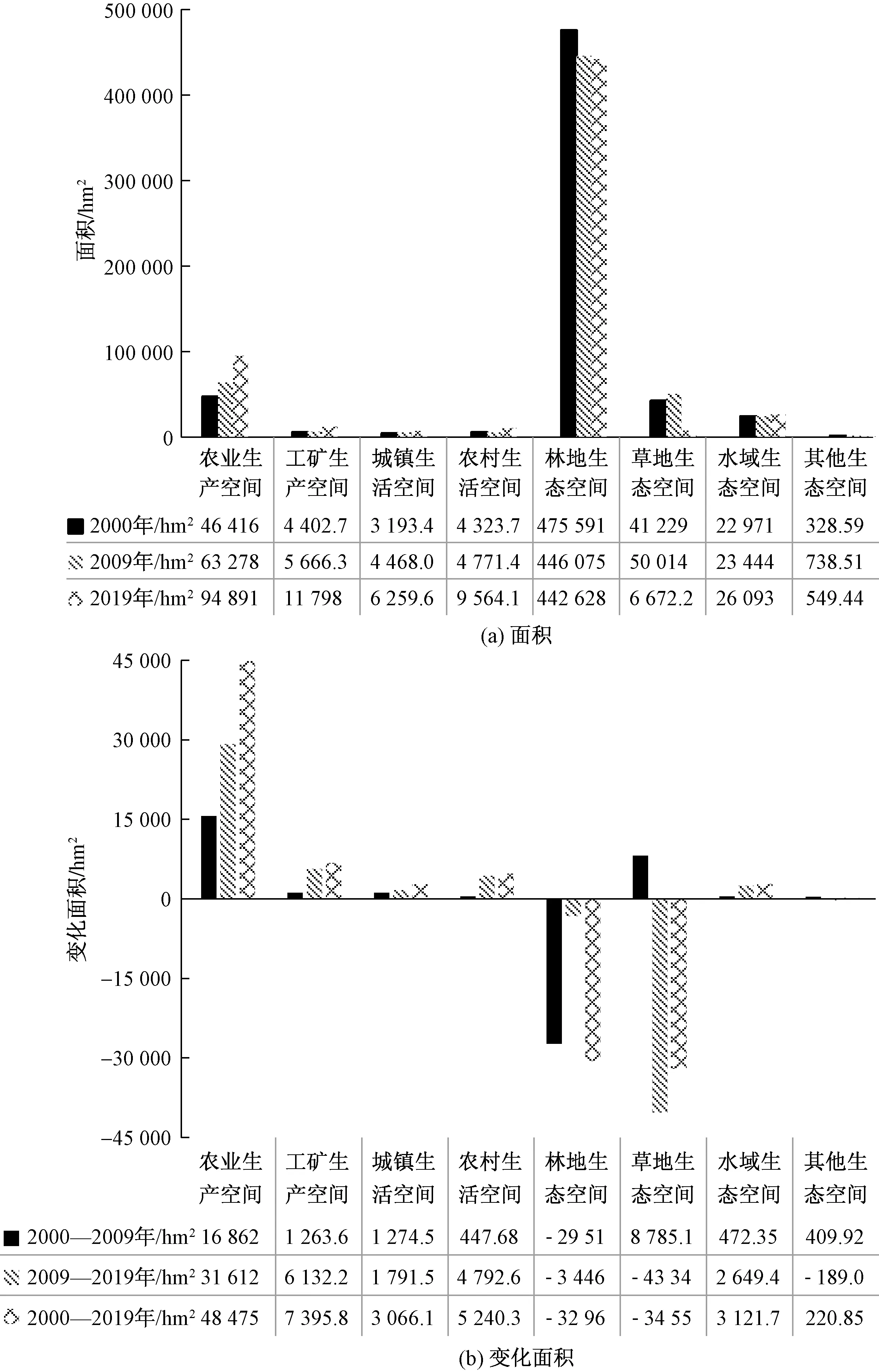

根据图2~图4和表3,对防城港市2000—2019年三生用地结构变化进行分析,就各地类面积和占比变化而言,农业生产空间、工矿生产空间、城镇生活空间、农村生活空间和水域生态空间面积呈不断增加的趋势;其中,农业生产空间增加相对显著,面积占比由7.76%升至15.86%,增加量为48 475.17 hm2;其次是工矿生产空间,面积增加了7 395.83 hm2,占比从0.74%增加到1.97%。林地生态空间逐年减少,减少了32 962.59 hm2,面积所占比例由79.47%减少为73.96%。草地生态空间先增加后减少,最终呈减少趋势,且面积减少极其显著,减少量为34 557.59 hm2。其他生态空间面积呈先增加后减少再增加的趋势,占比也由0.05%增至0.12%再减为0.09%,面积共增加了220.85 hm2。

从土地利用类型转换来看,城镇生活空间、工矿生产空间、农村生活空间、农业生产空间、其他生态空间和水域生态空间的变化主要是面积的转入;其中,城镇生活空间主要由工矿生产空间和林地生态空间转入,转入面积分别为1 243.79 hm2和1 136.09 hm2;其他生态空间转入来源为水域、林地生态空间,转入量分别为331.98 hm2、162.27 hm2;工矿生产空间、农村生活空间、农业生产空间和水域生态空间的面积都主要由林地生态空间转入。由此可知,作为主导地类的林地生态空间,是其他地类面积的主要转入来源。

图2 2000—2019年防城港市土地利用分类Fig.2 Land use classification of Fangchenggang City from 2000 to 2019

图3 2000—2019年防城港市三生用地面积占比Fig.3 Proportion of production-life-ecological land area in Fangchenggang city from 2000 to 2019

研究期间草地生态空间转出明显,主要转化为林地生态空间,面积为28 070.03 hm2。

3.2 景观格局指数的时序变化

依照表2中各景观指数的计算方式,利用Excel计算整理后,得到防城港市2000—2019年各土地利用功能类型的景观格局指数(表4)。

由表4可知,19年间防城港市各景观格局指数变化明显,整体上均呈增加的趋势。其中,各三生用地的斑块数逐年增加,尤其在2009—2019年,斑块数NP的个数增加异常显著;2000—2009年,农业生产空间的景观破碎度Ci和分离度Ni有小幅度的减少,草地生态空间、工矿生产空间和其他生态空间的Ni也呈微减之势,间接反映了2009—2019年,由于防城港市城镇化进程的加快,农村、城镇生活空间和工矿生产空间的面积急剧增加,农业生产和草地生态空间被分割利用,土地利用类型趋于复杂且分布离散。研究期间,草地生态空间的Di呈先增加后减少的趋势,林地生态空间的Di则是先减少后增加,这与草地生态空间面积的转入转出,林地生态空间的转出量相符合。工矿和农业生产空间、林地和其他生态空间的景观损失度Ri先减少后增加,其余三生用地则是持续增加,且后10年比前9年增加的程度明显,说明后10年里防城港市的扩张使得各三生用地受到强烈的人为因素干扰,其生态系统自然属性的损失程度较大。

3.3 景观生态风险的时空分异及其格局变化

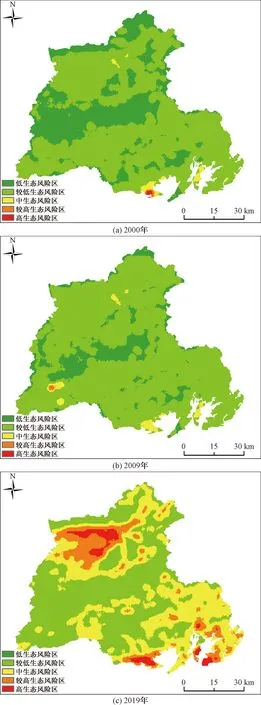

利用ArcGIS10.2的叠加分析和统计汇总模块以及属性表字段编辑计算功能,计算6 361个格网的ERI值,将每个格网的ERI值赋予其中心点,采用克里金法对格网中心点进行插值。借鉴前人研究成果[20,23],结合研究区的实际情况和ERI值的分布范围,利用自然断点法将景观生态风险指数划分为5个风险等级:低生态风险区≤0.17,0.17<较低生态风险区≤0.57,0.57<中生态风险区≤0.98,0.98<较高生态风险区≤1.38,高生态风险区>1.38,统计防城港市3个时期各景观生态风险的面积和比例。

由防城港市不同时期各级景观生态风险区所占面积比例(图5)可知,2000—2019年防城港市主要以较低风险区为主,其他等级风险区的面积比例差异显著。其中,低风险区面积减少,呈先微减后巨减之势,面积占比从46.87%降低至0.51%;中风险、较高风险和高风险的面积持续增加,且均表现为先小幅度增加后大幅度增加的趋势,面积所占比例分别从2.19%、0.22%和0.16%上升至25.34%、12.46%和6.73%。因此,从各风险等级面积比例的升降可以看出,19年间防城港市整体景观生态风险正朝着上升的方向演变。

从防城港市3个时期各景观生态风险的空间分布(图6)可以看出,研究区总体上呈现出由低风险等级区域不断向高风险等级区域转变的趋势。2000—2009年低生态风险区面积减少了71 807.91 hm2,面积占比从46.87%降至34.87%,两时期的低生态风险区均主要分布在上思县,这主要是因为上思县作为广西林业大县,且十万大山水源林自然保护区坐落于上思县,森林资源禀赋,生态环境底子好;与之对应的是较低生态风险区面积的大幅度增加,增加了67 999.98 hm2,其面积占比由50.57%增加到61.93%,分布范围广,遍布各个区域,而期间由于上思至东兴边境公路、上思至大寺公路、上思木材批发市场和上思城西工业园区的建设,以及上思县蔗糖、制药加工业、旅游业的发展和新区开发、老城改造,其建设用地面积不断扩张,导致上思县大部分低生态风险区转为较低生态风险区;中生态风险区面积增加了2 491.17 hm2,面积所占比例从2.19%升至2.60%,2000年中生态风险区主要分布在东兴市和港口区(东兴市边境出口加工工业、边境贸易和跨国旅游业一直在加快发展,港口区的港口经济、海洋产业和临海工业园区也持续建设),少量分布在上思县,没有分布在防城区,而2009年防城区成了中生态风险分布的主要区域之一(防城区城区和渔万岛的改造建设);较高和高生态风险区面积分别增加了670.32 hm2和646.44 hm2,面积占比分别从0.22%、0.16%升至0.33%、0.27%,两者出现了由2000年只分布在东兴市而2009年只分布于防城区的空间格局变化情况,反映了东兴市生态旅游业发展的显著成效以及防城区向行政中心区方向发展建设力度的加强。

图4 2000—2019年防城港市三生用地面积变化图Fig.4 Changes of production-life-ecological land area in Fangcheng city from 2000 to 2019

表3 2000—2019年土地利用转移矩阵Table 3 Land use transfer matrix from 2000 to 2019

表4 防城港市2000—2019年景观格局指数Table 4 Landscape pattern index of Fangchenggang city from 2000 to 2019

图5 2000—2019年防城港市各级生态风险区面积比例Fig.5 Area proportion of ecological risk zones at all levels in Fangchenggang city from 2000 to 2019

图6 2000—2019年防城港市景观生态风险空间分布Fig.6 Spatial distribution of landscape ecological risk in Fangchenggang city from 2000 to 2019

2009—2019年,防城港市处于低生态风险等级的区域面积骤然剧减,减少了205 635.55 hm2,面积所占比例由34.87%下降至0.51%,其在2019年只有极少量分布在上思县;较低生态风险区的面积也较大幅度地减少,减少量为41 688.68 hm2,面积所占比例从61.93%减少到54.96%;而相应的则是中、较高和高生态风险区的显著增加,分别增加了136 074.77 hm2、72 569.25 hm2和38 680.21 hm2,面积占比分别从2.60%、0.33%和0.27%增至25.34%、12.46%和6.73%。2009—2019年,防城港市较高和高风险区主要分布在上思县、东兴市和港口区,上思县的资源型产业、旅游业的迅猛发展以及城镇建设用地的急剧扩张,东兴试验区、跨境经济合作区等的建设,港口企沙工业区、现代化大型临港工业区和港口物流园区等的推进,导致各三生用地的破碎度和分离度提高,损失度随之增加,人为干扰作用大,生态风险进一步升高,说明在实现经济持续快速发展这一挑战的同时,防城港市仍需更加重视生态环境问题。

2000—2019年,防城港市总体景观生态风险程度加深,主要是因为低风险区面积的持续转出,其他风险区面积增加且不断朝着更高等级的风险区演变。同时防城港市面临着西部大开发和广西“两个建成(实现与全国同步全面建成小康社会,基本建成西南中南地区开放发展新的战略支点)等重大机遇,为保持经济社会持续快速发展,伴随着土地、人才、资金、能源等要素的制约以及环境保护、节能减排、沿边沿海发展不均衡等问题亟待解决,城市生态风险不断提高。

为直观反映研究区景观生态风险等级间的转变,通过ArcGIS10.2的叠加分析功能以及Excel数据透视表的排列,绘制防城港市2000—2019年生态风险等级转移矩阵(表5)。由表5可知,2000—2019年间,低等级生态风险向高等级生态风险转换的面积为492 765.88 hm2,占研究区总面积的82.34%,高等级生态风险转换成低等级生态风险的面积为2 355.21 hm2,比例为0.39%。其中,低生态风险向较低生态风险转移的速率最高,达到11 997.27 hm2/a,其次是较低生态风险转换为中生态风险的速率,为6 007.34 hm2/a。2000—2009年,较低向低生态风险、中向较低生态风险、较高和高向中生态风险以及高向较高生态风险(均为高等级转向低等级)的转换速率高于2009—2019年间的速率,说明这一期间的生态环境有所改善;其他各类景观的转移速率则是后10 a的高,且后10 a低等级向高等级转换的速率高于高等级转向低等级,并较于前9 a的速率显著加快,反映了城市化进程的提速以及人类对土地利用不当而给环境质量带来的不良影响。就2000—2019年的研究期间而言,防城港市整体景观生态环境呈持续退化的趋势,说明当地在面临经济发展机遇的同时,虽通过政策在一定程度上改善了环境质量,但仍需进一步加强生态建设,实现经济持续健康发展。

4 讨论

通过对防城港市景观生态风险研究,为防城港市各区县采取相应措施以提高研究区的抗风险能力提供对策。港口区重点发展港口经济,应加大整治港口码头粉尘污染和发展绿色海洋产业,持续改善空气质量,改善海岛生态安全;东兴市侧重发展口岸经济、旅游经济和海洋经济,可大力建设生态旅游项目、扩展现代海洋渔业和发展生态经济,实现经济与生态的协调发展。同时,港口区和东兴市作为沿海区域,应以滨海生态防护带为骨架,以红树林保护和近岸海域、主要流域污染为重点,加强海洋生态环境的保护和监控。防城区在推进园区建设和发展上下游产业链的同时,应抓紧环境整治工程建设,加强金茶花自然保护区监管和物种多样性保护,保持并降低生态风险等级。上思县自然资源底蕴丰厚,需要重点发展生态经济和现代特色产业,建设自治区重点生态功能区,抓好森林生态系统的保护修复,维持自然生态系统功能的稳定。

表5 防城港市2000—2019年景观生态风险转移矩阵Table 5 Landscape ecological risk transfer matrix of Fangchenggang city from 2000 to 2019

目前,中国三生空间的分类体系尚处于研究阶段,有关三生空间区域景观生态风险的研究成果较少。通过定量分析防城港市三生用地的景观生态风险时空分异特征,可为防城港市的景观格局优化、生态风险防控和环境保护提供参考依据,为丰富和完善沿海城市的景观生态风险评价提供借鉴意义。下一步将在防城港市三生空间生态风险演变驱动机制方面进行探讨,以完善区域三生空间的生态风险评价研究。

5 结论

以2000年、2009年和2019年3期土地利用类型数据为基础,对土地利用主体功能进行分类,构建生态风险指数模型,并借助半变异函数对防城港市进行定量分析,以揭示防城港市景观生态风险时空分异特征及演变趋势,得出如下结论。

(1)土地利用变化方面,2000—2019年林地和草地生态空间面积减少显著,分别减少了5.51%和5.78%,草地生态空间主要转化为林地生态空间,林地生态空间面积虽持续减少,但仍是研究区的优势景观,各时期的面积占比均为70%以上;农业和工矿生产空间、城镇和农村生活空间、水域和其他生态空间整体上均呈增加之势,面积所占比例的增加量分别为8.10%、1.23%、0.52%、0.88%、0.52%、0.04%,农业生产空间面积的增加最为明显;其他生态空间变化不大。景观格局指数变化方面,研究期间各地类的景观指数在后10年的变化比前9年显著,且整体上呈增加趋势。

(2)研究期间,防城港市的生态风险呈升高趋势。时间尺度上,前9年防城港市以低和较低风险区为主,其中低风险区面积逐步减少,中、较高和高风险区面积逐步增加;后10年以较低和中风险区为主,低风险区锐减,较低风险区有所减少,中、较高和高风险区显著增加。区域生态风险特征方面,各区域整体景观生态风险有不同程度的增加,上思县风险等级程度增加相对明显,其次为港口区和东兴市;防城区在2019年主要生态风险等级为较低和中风险,生态风险小于其他区域。

(3)2000—2019年防城港市各等级的生态风险转移特征显著。其中前9年低等级生态风险转换成高等级生态风险的速率为9 816.20 hm2/a,高等级生态风险向低等级生态风险转换的速率为1 547.37 hm2/a;后10年低等级生态风险向高等级生态风险转移的速率为43 733.33 hm2/a,高等级生态风险转移为低等级生态风险的速率为428.52 hm2/a。防城港市生态风险由低等级向高等级转换的速率远高于高等级向低等级的转换速率,反映了低风险等级转为其他风险等级的难度小,而高风险等级转换为其他风险等级的难度大,且后10年比前9年相比更为明显,说明人类活动干扰程度的加深使得防城港市的生态环境出现了逐步退化。