阳春清代才女谢方端

2022-11-03谢汝羡

谢汝羡

阳春市岗美镇轮水村

阳春市岗美镇轮水村,宛如一盏闪光的明珠,镶嵌在当年阳江与阳春两县交界线上。其古民居由当地谢氏祖先建于明清年间,不但以其典型的岭南建筑风格引起当地文物部门的关注,更因谢氏家族数百年来殷殷重教之举而名声远播。由于历代重教,这条古村落在当地一直被称为“秀才村”。2021年4月,坐落在该村的谢氏宗祠被定为广东省第九批文物保护单位。

该村清代才女谢方端(1724——1813),字小楼,号春洲。她的父亲谢仲埙(1702——1777),雍正元年(1723)广东乡试中第一名是为解元,雍正五年京城会试登明通进士。初官长宁教谕,擢升湖南常宁知县,历署襄阳、宝庆、宜昌、武昌、永顺、岳州、永州七府知府。其为官清廉,被当地人民颂为“谢青天”,是曾家喻户晓的电视剧《番薯县官》里的一代廉吏原型。

谢方端深受良好家风熏陶,养成勤奋节俭品格。她随父亲官场生活,遍游广东、广西、湖南、湖北等地,阅览不少名胜古迹,一生写作不辍。她的诗以白描见长,语言平易清新,脍炙人口,颇具岭南高凉文化特色。

其中,有《霜飘枝结泪花落蝶含愁》是谢方端写的一直流传于两湖两广巷陌的著名拆字诗。该诗满腔浓浓的征辽将士妻子思念丈夫的诗情画意于字里行间跃然可见。

该诗将题目《霜飘枝结淚 花落蝶含愁》中每个字拆成诗四句:

【霜】雨余槛外暮蝉鸣,木叶萧疏秋气清。

目断天涯鱼信杳,霜衣谁为寄边城。

晚雨之后,门槛外面的蝉儿在不停地鸣叫,树木稀疏,秋高气爽。双眼望断天涯,却杳无音信,已缝好的寒冬衣裳谁为我寄到边城。

【飘】西陵一别几经霜,示妾音书竟渺茫。

风拂梧桐秋又至,飘篷何日复归航。

自湖北宜昌西陵分别,已经几年了,然而给我的音信,却竟然渺茫不见。金风吹拂梧桐,秋天又到,你飘泊到何时才再度回归还航?

【枝】木兰花倚眺行云,十载相思万里分。

又是秋残花落后,枝头杜宇泣黄昏。

倚靠在木兰花边,眺望着天上的流云,十年来偷偷地相思,却相隔万里之遥。又是秋深季节花儿坠地之后,黄昏时枝头上的杜鹃正在悲鸣。

【结】丝丝柳絮锁青烟,士子飘流不系船。

口说归期何日至,结成鸾凤晚风前。

一丝一丝的柳絮,封锁着青色的炊烟,士人在外飘流,却不在家乡系船归宁。嘴里说好的归期什么时候才到,在晚风前能结成鸾凤和鸣吗?

【淚】水涨江边日影斜,户前双燕又还家。

犬声空吠人何在?泪洒东风怨落花。

江水上涨,太阳偏西,门前成双成对的燕子又已经回到家。听到狗儿凭空乱吠,而人却在什么地方?对着东风落泪而埋怨落花无情。

【花】草蔓池塘又感秋,人在辽西妾倚楼。

匕首东风难割恨,花前翻悔觅封候。

野草长满池塘,又是对秋天伤感时光,人在辽西,我却身倚楼上。如匕首一样锋利的东风,也不能割断离愁别恨,后悔当年在花前月下作了到沙场建功寻觅封侯的誓言。

【落】草塘秋绿雨初收,水天一色索祈求。

各怀思念何时会?落寞香闺空自愁。

秋天大雨才停,池塘的野草还是那样翠绿,秋水与长天一色,回忆追溯一味祈求。各自怀着思念何时才能相会,在失落寂寞的闺房中,自己无端空想而生愁。

【蝶】虫鸟尚知惜别离,世情何故永相违?

木兰花发谁为伴?蝶恋枝头几度飞。

虫子、小鸟尚且知道珍惜离别,人世间的感情,却为何永远相互违背?木兰花开,是为谁作侣伴?蝴蝶依恋在花树枝头几度飞翔。

【含】人世青春有几何?之南之北别离多。

口说归期还未定,含恨青山锁翠娥。

人生的青春有多长?天南地北离别多。口中传来的好消息却还没有定夺,心中的怨恨,犹如青山封锁住翠娥了。(“锁翠娥”典出唐代诗人王建《宫词》“鱼藻宫中锁翠娥”句)

【愁】禾黍青青半已黄,火神初退倚秋窗。

心怀游子征衣薄,愁笔题诗泪万行。

青青的禾苗,有一半已经发黄,夏天火神刚刚离开,妾身仍倚于秋天的窗户。心中怀念旅居的人,所穿的衣服那么菲薄,用愁闷的笔命题写诗,眼泪却泄万行。

诗的题目《霜飘枝结泪 花落蝶含愁》,由每首诗最后一句的首个字顺读而成,意为枝头飘落的霜花正是泪水凝结,花谢落地使蝴蝶含离愁别恨。从题目到诗句,景物可触可摸可描,可谓彻头彻尾都是悲悯惆怅情绪。所以,随后有人以为谢方端的丈夫从军辽西沙场折戟沉戈了,亦非空穴来风。

其实,谢方端的丈夫并非逝于军旅。这是她借从军妻子的口吻,抒发对已病故于河南的丈夫的怀念。史实从谢方端曾作无法投递的《寄文长沙府署中》可证:

母早辞绣帏,

父长宦荆蛮。

夫也又无禄,

哀鸣何所扳?

缄书一及此,

愁肠转如环。

安得如飞鸿?

来此湘水湾。

母亲又过早地离开了人世,而父亲还宦游在荆州南蛮之地。丈夫也没有福分禄位,悲哀的啼哭有什么办法扭转?拿着这封写好的无法投递的书信一想到这些,愁肠百结如同白转了一圈。怎样才能如高飞的鸿鸟?来到这湘江的河湾。

由此诗句看来,谢方端的丈夫刘宗衍是在长沙为官时去世的。丈夫是个成绩或资格优异而升入京师的国子监读书的贡生,别称“明经”,可以当官了,也许正在长沙任儒学训导。谢方端对丈夫的思念是一生一世的,这在儿子刘世馨任职番禺时所作《广州秋夜》可见:

旅馆清秋夜,

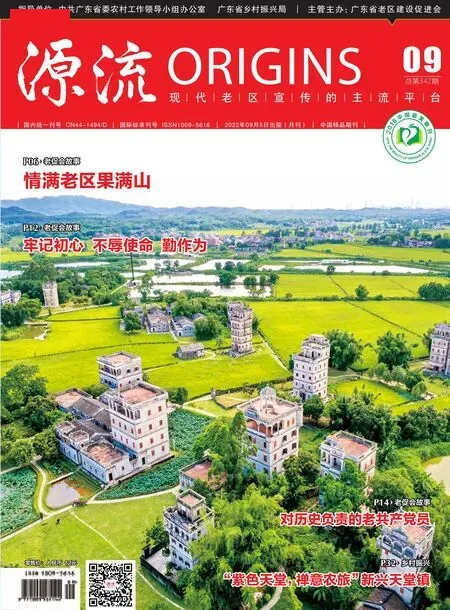

岗美轮水谢氏宗祠 郑 集 摄

蛩吟曲砌边。

凉风生枕畔,

明月到窗前。

睡鸭炉薰冷,

铜壶漏滴绵。

垂帘独深坐,

展卷不成眠。

在秋高气爽之夜的旅馆,小虫在台阶下叫个不停。凉风已吹到了枕头边,明亮的月光正照在窗前。睡鸭状的香炉中的香料已经燃完,报时的铜壶漏声却仍然滴个不停。只好垂下门帘独自静坐,因为失眠而又打开书卷。

这正是一个孀妇夙兴夜寐的真实写照。离愁别恨伴随谢方端一生,但是她是一个甚有见识的不栉进士。一方面她用诗文来排解心中的郁闷,另一方面将心思和精力放在培养儿子身上。丈夫死时儿子才三岁,谢方端日间以纺织维持生计,晚上培育教导儿子。其子刘世馨不负母望,在省城考试时深受时任广东督学李调元赏识,授予贡生。之后,历任番禺、翁源、陆丰等县教谕和雷州府教授,诗作也为岭南诗坛注目。

谢方端一生写过很多诗篇,最后由其儿子刘世馨整理成《小楼吟稿》和《小楼诗抄》,时任广东督学李调元为《小楼吟稿》作序。随后,时任翰林院编修官冯敏昌也为其作《谢方端传》。谢方端对岭南文化的贡献将永垂青史。