政策设计、政策认同和生育偏好

——基于“独生子女”政策的反馈效应分析

2022-11-02王培杰彭雨馨张友浪

王培杰 彭雨馨 张友浪

一、引言

科学分析和引导民众偏好是政府明确服务方向和工作重心,进而提升治理水平的重要基础。为推进国家治理体系和治理能力的现代化,政府不仅需要积极回应民众诉求,做到“想群众之所想,急群众之所急,解群众之所难”(习近平,2021),更需要能通过政策设计和制度安排,科学引导民众期望和塑造民众偏好,进而合理规范其行为。因此,基于中国各级政府丰富而广泛的政策实践经验,一个亟待回答的问题是:政策设计如何塑造民众的政策态度与偏好?回答该问题不仅有助于在理论上加深理解宏观政策与制度对微观个体政策态度与偏好的影响,也有助于科学总结实践规律,评估和预测政策长期执行产生的政治效应以及对政策后续走向的影响。

政策反馈理论(Policy Feedback Theory)提供了理解政策塑造民众偏好过程机制的重要视角。政策反馈理论提出,政策是塑造政治子系统和政治环境的重要力量(Pierson,1993)。民众作为子系统内的重要参与者,其认知、态度与偏好会受过往和当前政策的影响。而且,政策对大众的影响(即公众反馈效应)是政策反馈效应最重要的政治后果之一(Campbell,2012)。政策设计是影响公众反馈效应的关键因素。具体而言,政策设计规定的程序与规则和资源分配方式通过阐释效应和资源效应影响大众的态度与行为(Mettler,2002;Pierson,1993;Soss,1999)。现有研究发现,政策设计的内容差异会导致公众反馈效应存在差异(Barabas,2009;Hedegaard,2014)。那么,内容相同但特征不同的政策设计是否也会形成差异化的公众反馈效应呢?

本文以中国1980年至2013年严格实施的以“独生子女”为核心特征的计划生育政策为例,探究计划生育政策设计对民众的生育政策认同和生育偏好的反馈效应,并进一步识别其作用机制。中国的独生子女政策是探究相同制度背景下同一政策领域中政策设计特征差异化影响的合适案例。第一,独生子女政策的重要性、邻近度和能见度均较高,具有产生公众反馈效应的可能性。该政策执行长达30多年,且被赋予基本国策地位。同时,各级政府构建了完善的政策体系和组织体系来规范和约束人们的生育行为,并通过各类媒介影响民众生育观念。第二,独生子女政策设计同时具有中央一以贯之的“顶层设计”和地方随时空变化的“因地制宜”两个特征,这意味着该政策设计的核心特征——设计严格度存在时空差异。

本文对1980年至2013年31个省(自治区、直辖市)的216份计划生育政策文本进行编码,依据生育调节要求构建政策设计严格度指标,并利用三轮中国综合社会调查数据(CGSS2010、2012和2013)构建混合截面数据集。接着,采用有序逻辑回归和负二项回归识别了设计严格度与民众政策认同和生育偏好(包括偏好数量和偏好结构)的相关关系,并运用分步回归法检验了政策认同的中介效应。研究发现,第一,政策设计严格度越高,民众的政策认同度(支持政府干预其生育行为)越高,其生育偏好数量(期望子女数和期望男孩数)越低,但并未发现政策设计对生育偏好结构(男孩偏好)的影响。第二,政策设计通过影响民众的政策认同进而影响其生育偏好。第三,政策设计的影响会随着民众个体身份差异(例如城乡差异和民族差异)而产生变化。

本文余下部分的安排如下:第二部分综述政策反馈与生育偏好文献,指出现有研究空白;第三部分解释政策设计影响民众政策认同和政策偏好的作用机制,并提出研究假设;第四部分描述本文选取的政策案例——中国的独生子女政策;第五部分详细说明数据来源和实证模型;第六部分汇报基准回归结果并进行稳健性检验;最后阐述研究结论和政策启示。

二、文献综述

政策反馈是指“政策影响政治进而影响未来决策的过程”(Pierson,1993)。自政策反馈成为政治学和公共管理的研究热点以来,探究政策的公众反馈效应一直是最重要的研究议题。公众反馈效应是指政策对公众认知、态度和行为的塑造效应(Mettler,2002;Pierson,1993; Zhang et al.,2022)。Mettler(2002)基于Pierson(1993)提出的阐释效应和资源效应构建了公众反馈效应框架:政策设计与执行中的制度安排和资源分配会通过阐释效应和资源效应影响个体的政治态度与行为。其中,阐释效应是指政策设计规定的程序与规则以及资源分配的过程与结果向个体传递政策信息从而塑造其观念与态度的过程;资源效应是指政策通过分配资源来强化或弱化个体政治参与能力的过程(Campbell,2012;Mettler,2002)。此后,众多学者试图基于上述机制探究各类政策领域中发生的公众反馈效应。

并非所有的政策都能产生公众反馈效应,具有较高的可见度和邻近度是其产生公众反馈效应的必要条件(Campbell,2012;Soss & Schram,2007)。可见度(Visibility)是指政策分配成本和收益的能见程度;邻近度(Proximity)是指政策与民众的距离,表示政策直接影响公众的可能性(Soss & Schram,2007)。对普通民众而言,再分配型政策和管制型政策的可见度与邻近度通常较高。所以,大量公众反馈研究聚焦于福利政策领域和刑事司法领域,包括公共援助(Barnes & Hope,2017)、医疗保险( He et al.,2020)、养老保险(郭磊,2018;郭磊、胡晓蒙,2019)和住房保障(Bruch et al.,2010)等,以及司法接触(Davis,2021)、执法歧视(Maltby,2017)、移民监管(Cruz Nichols et al.,2018)和医闹入刑(Huang,2021)等。

政策设计是指决策者对政策目标、工具、规则、程序和含义等方面的规定与说明(Ingram & Schneider,1993;Ingram et al.,2019),是导致公众反馈效应产生差异的重要因素(Dolsak et al.,2020;Mettler,2002;Soss,1999)。但是,现有的公众反馈实证研究要么从宏观层面入手,检验政策投入程度或结构(各国或地区在相同或不同政策领域中投入的资源)对民众政治态度或行为的影响(Dellmuth & Chalmers,2018;Neimanns,2020);要么从微观层面入手,比较政策实施后政策参与者与未参与者在政治态度与行为上的差异来识别公众反馈效应(Mettler,2002; Mettler & Welch,2004)。这两种研究思路均缺乏对政策设计特征的直接分析。尽管有少数研究探讨了不同政策设计形成的差异化公众反馈效应,例如Barabas(2009)对个人退休账户(IRAs)与健康储蓄账户(HSAs)设计差异的效应分析;Hedegaard(2014)对选择性政策、普遍性政策和基于贡献的政策这三类设计的效应差异讨论。但是该类研究仍未对单一政策设计特征的影响进行系统分析。

探究政策设计特征的影响既能回应上述理论问题,也能彰显现实关切。以中国的“独生子女”政策为例,其政策设计在几十年的实践过程中存在着巨大的时空差异。那么如何将这些政策设计的时空差异概念化,并进一步分析其对民众生育观念的影响呢?分析这类问题不仅有助于在理论上廓清政策设计特征对公众反馈效应的影响,丰富政策反馈研究的分析视角,深化对长期反馈效应机制的理解,也有助于在实践上增进对统筹“顶层设计”和“因地制宜”产生差异化效应的认识,从而为下一步科学决策提供指导。

鉴于本文试图分析中国的“独生子女”政策设计特征对民众生育偏好的影响,下文将简要总结针对民众生育偏好的研究。生育偏好是指个体的生育需求和意愿,常用理想子女数或意愿子女数衡量(Bongaarts,1990)。影响生育偏好的因素包括三类:一是个体特征,包括人口统计学特征(如年龄、教育、性别等)和个体认知因素(何兴邦等,2017;Miller & Pasta,1993);二是家庭特征,包括家庭人口结构和经济状况等因素,另外,家庭内部的代际传递效应和示范效应以及经济支持都可能影响个体生育偏好(李婉鑫等,2021;黄静、李春丽,2022;王晶、杨小科,2017;Murphy,2012);三是环境情境,涉及国家的政策体系、社会文化和经济发展状况等各方面,例如生育政策转变(风笑天,2018)、养老模式变化(王国军、高立飞,2021)、医疗保险扩面(王天宇、彭晓博,2015)、教育体系进步(Bongaarts,2020)和户籍制度调整(杨华磊等,2018)等。

尽管现有研究对影响民众生育偏好的因素基本达成了共识,但是都未直接探究生育政策的影响。部分学者尝试通过两种方式间接地识别生育政策效应:一是以生育政策的重大调整为背景,分析新政策下个体的生育偏好状况及其变化(石智雷等,2022);二是以政策实施后果为背景,比较不同群体(例如独生子女与非独生子女、“单独二孩”与“全面二孩”家庭等)的生育偏好差异(于潇、梁嘉宁,2021;张晓青等,2016)。这两类研究均未直接讨论生育政策设计是否以及如何塑造民众的生育观念,更缺乏对生育政策设计特征的关注,而政策反馈理论则为我们从政策过程视角深化理解生育政策如何在长时间内影响民众生育观念提供了理论基础。

三、理论机制

本研究关注政策设计的一个重要特征:设计严格度,即核心要求程度越高,设计越严格。从具体研究角度看,设计严格度是“独生子女”政策设计的核心特征。在“有计划地控制人口”的政策目标指引下,生育调节要求是该政策设计的核心内容,直接反映出其设计严格度。同时,在中央明确“严格一孩”的总体要求下,各地方因时因地制宜对生育调节要求进行调整,这使得设计严格度呈现出时空差异。因此,设计严格度可能是影响生育政策反馈效应的关键因素。从一般性角度看,设计严格度是体现管制型政策设计的核心要求程度的关键特征。决策者常通过制定更为严格或宽松的政策来加强或减弱对民众态度与行为的约束。这常见于环境保护(Demiral et al.,2021)、交通管制(Fei et al.,2020)、金融监管(Lee & Chih,2013)、出入境管理(Massey & Pren,2012)、房地产调控(Jiang,2021)和疫情防控(Lin et al.,2021)等管制型政策领域。因此,探究政策设计严格度的影响有助于理解管制型政策设计的公众反馈效应。

设计严格度主要通过两方面影响公众反馈效应:第一,不同严格度的政策设计意味着向公众释放不同强度的政策信号。对普通公众而言,政策的一项重要意义在于传递政治信息,从而促使公众根据这些信息调整政治观念(Lavery,2014)。比如,政策通过对某些社会行为的限制或认可来提供关于社会可接受内容的信息(Pacheco,2013);新的社会规范信号会促使目标群体改变其态度表达(Kreitzer et al.,2014)。但是必须注意,政策信号传递并非均衡分布(Rhodes,2015)。设计严格度是影响信号传递强度的关键要素。一方面,基于对自身利益的关切,公众和媒体会对更严格的政策保持相对更高的关注度,即政策可见度更高;另一方面,更严格的政策设计会提高公众受政策约束或者与政策互动的可能性,即政策邻近度更高。因此,设计严格度通过影响政策的可见程度以及政策与公众的距离进而影响政策信号的作用强度,最终影响公众反馈效应程度。

第二,不同严格度的政策设计对公众而言也意味着不同程度的违规风险和成本负担。通常,一个完整的政策体系包含明确的政策激励与惩罚措施。理性的公众会先评估违规风险以及权衡成本与收益,再表达其态度或采取行动(D’arcy & Herath,2011;Zhang et al.,2021)。如果政策设计越严格,那么公众的行为选择空间就会被压缩,其违规风险会上升。为避免潜在的违规风险与违规成本,公众会逐渐表现出与政策要求一致的态度与行为(Crossler et al.,2014;Floyd et al.,2000)。特别地,如果公众对政策的长期执行形成稳定预期,那么他们会更快速地调整他们的态度表达和行为选择以避免长期风险。这意味着政策对公众态度与行为的塑造效应将更为显著。综上,政策设计严格度差异导致信号干预强度和违规风险程度差异,进而导致公众反馈效应差异。

以独生子女政策为例,其核心目标是控制人口数量,所以生育调节要求就是衡量其设计严格度的核心指标。自1980年至2013年,各省(自治区、直辖市)在基本遵从中央“独生子女”要求的基础上对生育调节要求进行了数次调整,包括增加“一孩半”“双独二孩”或“单独二孩”等要求。存在“时空差异”的生育调节要求可能导致差异化的公众反馈效应。如果生育调节要求越严格,那么政策信号对民众生育观念的干预程度越强。与此同时,面对与严格要求相配套的奖惩措施,政策对个体生育行为的约束力度也越强。在长期稳定的政策塑造下,个体生育偏好会逐步与政策要求接近。另外,由于生育行为在家庭和社会中受到广泛关注,所以生育政策对目标群体的反馈效应还会通过代际传递机制和社会示范效应间接作用于更广泛的群体。最终,在直接机制和间接机制的双重作用下,独生子女政策形成长期反馈效应,塑造了公众的生育偏好。因此,本文提出假设1。

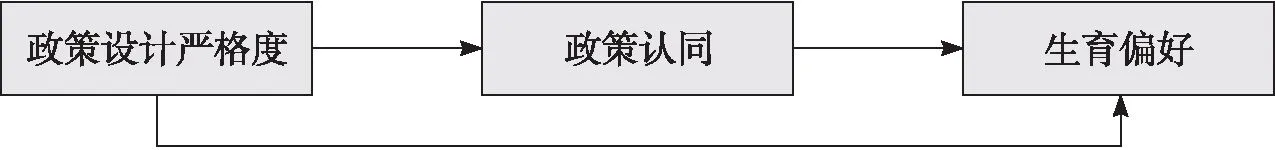

假设1:政策设计严格度越高,个体的生育偏好与政策目标要求越一致。

政策塑造民众态度与偏好的过程并非一蹴而就,而是要历经“服从——认同——内化”的过程。在政策执行初期,个体出于违规风险和成本的考量而选择遵从政策。随着政策信号持续干预以及个体对政策的认识和理解加深,个体逐渐趋向于认可政策对个体行为的干预以避免长期性认知失调(Olson & Stone,2005)。最终,在政策反馈效应的作用下,个体自觉地建立起与政策目标相一致的期望设定或价值追求。特别地,政策的长期执行为上述机制的发生提供了时间上的可能性和效应上的必然性(Pacheco,2013)。所以,长期公众反馈效应的发生机制可能是,政策设计通过塑造民众的政策认同进而影响其政策偏好。就独生子女政策而言,在长期的计划生育信号干预和规则约束下,民众逐步接受了政府对个体生育行为的干预,并表现出与政策目标更为一致的生育偏好(见图1)。因此,本文提出假设2和假设3。

假设2:政策设计严格度越高,个体对政策干预的认同程度越高。

假设3:政策设计严格度通过影响个体的政策认同进而影响其生育偏好。

图1 概念模型

四、政策情境——中国的“独生子女”政策

本研究以中国1980—2013年实施的独生子女政策作为研究对象,原因有三方面:第一,该政策具有产生长期反馈效应的足够实施时间。自1980年9月党中央发表《关于控制我国人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》起,以“独生子女”为核心特征的计划生育政策正式确立。直到2013年12月,党中央和国务院发布《关于调整完善生育政策的意见》,全面放开“单独二孩”,标志着独生子女政策的结束(李朔严、张克,2016)。独生子女政策实施长达30多年,其反馈效应具备充分时间显现。

第二,该政策具有产生公众反馈效应的高邻近度和高可见度特征。一方面,该政策通过严格规定“一对夫妇只生育一个孩子”直接限制生育数量,同时辅之以技术性工具的运用(如婚前检查、避孕技术和绝育手术等)和政策性工具的运用(如颁发准生证、独生子女光荣证,征收社会抚养费,宣传“只生一个好”“生男生女一个样”等)。另一方面,自上而下建立各级计划生育机构以确保该政策的实施,如计划生育领导小组、计划生育委员会、学术研究机构和新闻媒体等,并建立起一票否决制和主要领导负责制等制度体系和计划生育法规体系。总之,完备的政策体系和机构体系从各方面将个体纳入到政策场域中。

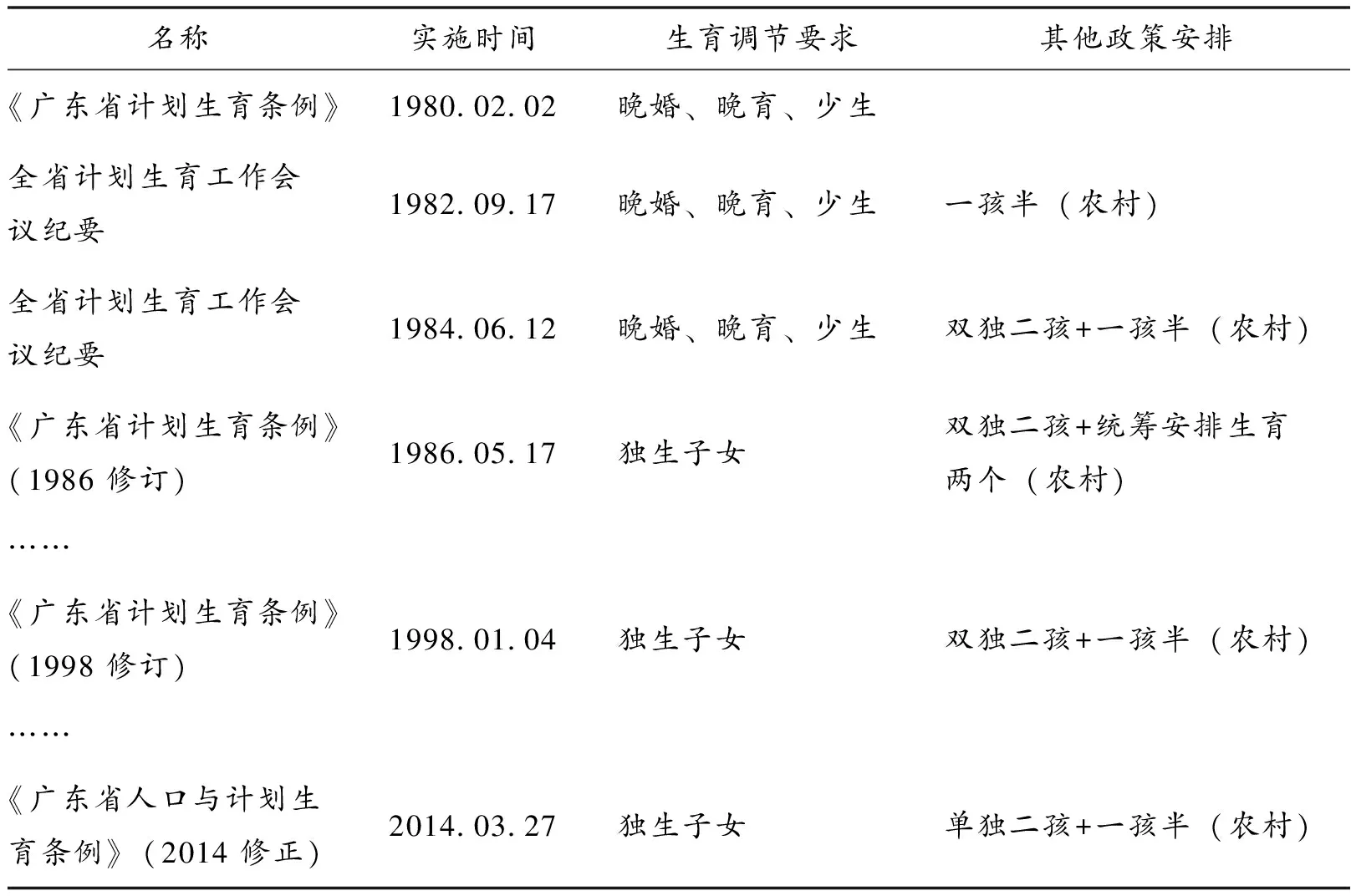

第三,该政策设计的核心特征(设计严格度)存在时空差异。总体而言,独生子女政策设计兼具中央“顶层设计”与各地“因地因时制宜”的特征。自1980年至2013年年底,在全国主要保持“独生子女”核心要求的情况下,中央允许各省(自治区、直辖市)依据当地人口状况和经济社会发展状况在不同时期对生育调节要求进行局部微调。如表1和表2所示,一方面,生育调节要求存在纵向时间变化。以广东省为例,1980—1997年年底,广东省各地普遍允许农村统筹安排生育两个孩子。到21世纪初,政策趋严调整为“只生育一个子女”。另一方面,生育调节要求存在横向空间差异。以户籍人口第一大省(河南省)和常住人口第一大省(广东省)为例,在20世纪80年代,相较广东允许农村统筹安排生育二胎,河南严格要求“只生育一个子女”。另外,河南也是全国最后放开“双独二孩”的省份。综上,独生子女政策是探究单一制度下相同政策领域中不同设计特征导致公众反馈效应差异的合适案例。

表1 广东省计划生育安排

表2 河南省计划生育安排

五、数据来源与分析模型

(一)模型设定

本文首先检验政策设计严格度(policy_strictnessit)对民众生育政策的认同(policy_supportit) (见公式1)和生育偏好(fertility_preferenceit)(见公式2)的反馈效应。接着,借鉴Baron和Kenny(1986)的设计思路,采用分步回归法检验政策认同(policy_supportit)的中介效应(见公式3)。三组模型均加入可能影响个体生育观念的个体特征、家庭特征和省份特征变量作为控制变量(Xit),并加入省份固定效应(φp)和时间固定效应(vt),εit是模型误差项。模型设定如下:

policy_supportit=α0+α1policy_strictnessit+α2Xit+φp+vt+εit

(1)

fertility_preferenceit=β0+β1policy_strictnessit+β2Xit+φp+vt+εit

(2)

fertility_preferenceit=γ0+γ1policy_strictnessit+γ2policy_supportit+γ3Xit+φp+vt+εit

(3)

(二)变量说明

1.被解释变量

policy_supportit表示民众对政策干预的认同,在理想情况下,应直接询问受访者对“独生子女”政策的认同或支持程度。但是在收集各个全国代表性调查数据后,发现只有中国综合社会调查(CGSS)自2010年起询问过受访者对政府干预个体生育行为的态度:“生多少孩子是个人的事,政府不应该干涉。您同意吗?”在2013年年底后,全国生育调节要求一致调整为全面放开“单独二孩”。因此,研究仅使用CGSS2010、2012和2013年三轮调查数据,并基于上述问题近似测量受访者对独生子女政策干预的认同程度。回答为从“完全不同意”到“完全同意”的1—5分里克特量表,对该变量进行反向编码处理。

policy_preferenceit表示民众的生育偏好。由于独生子女政策的核心目标是控制人口数量,所以主要使用“期望子女数”测量个体的生育偏好。CGSS2010、2012和2013三轮调查询问受访者“如果没有政策限制的话,您希望有几个孩子?”为排除异常值干扰,参照于潇和梁嘉宁(2021)的做法,本文将6个及以上的理想子女数进行合并,最大值设置为 6。政策对少数民族的生育调节要求与对汉族存在明显差异,所以剔除了少数民族样本。另外,扭转生育性别观念(生男生女一个样)也是独生子女政策的主要目标。所以,研究还构建了“期望男孩数”和“男孩偏好”两个变量测量个体的生育偏好结构。其中,“期望男孩数”主要依据问卷中询问受访者希望有几个男孩进行编码,回答“无所谓男孩女孩”编码为0;“男孩偏好”为虚拟变量,将受访者明确回答希望有1个及以上男孩编码为1,否则为0。

2.关键解释变量

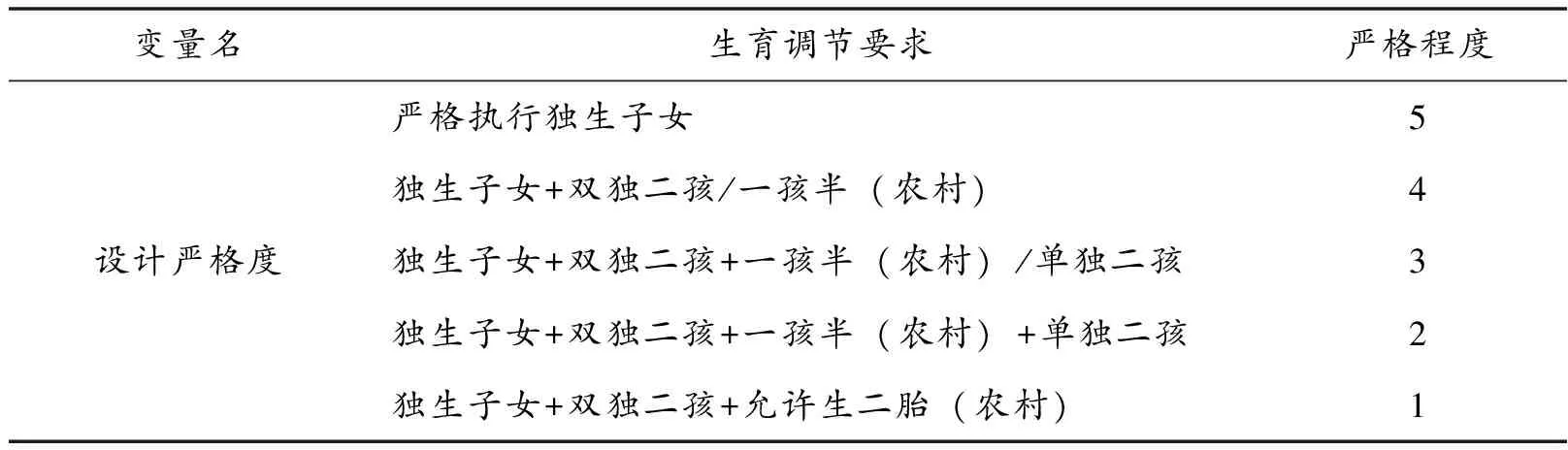

policy_strictnessit表示政策设计严格度,主要通过对31个省(自治区、直辖市)1980—2013年间216份政策文本中的生育调节要求进行手动编码来测量。生育调节要求规定了各类情况下允许个体生育的子女数。作为独生子女政策的核心内容,它最直接地体现出政策设计的严格度。具体的处理过程如表3所示,依据生育调节要求中对“统筹安排生二孩”“单独二孩”“双独二孩”“一孩半”和“严格一孩”的设定,将设计严格度划分为1-5级,级别越高则设计严格度越高。最后,使用历年设计严格度的均值作为关键自变量。政策文本以计划生育条例为主,数据来源于北大法宝数据库、《中国计划生育全书》和110网法规库。

表3 “政策设计严格度”指标设定

3.控制变量

依据文献梳理部分,本研究控制了影响民众生育偏好的三组变量,一是个体特征,包括性别、年龄、是否居住在城镇、是否信教、是否结婚、受教育程度、个人年收入、是否中共党员、住房面积、住房产权是否自己所有、健康状况、是否非农户籍、是否工作、是否有医疗保险和养老保险,以及个体对当下和未来社会地位的认知,等等;二是家庭特征,包括家庭年收入、房产数量、是否有小汽车等;三是省份特征,包括人均GDP、二产和三产占比、财政支出、外商直接投资、居民消费水平和总人口数等。第一、二组变量使用CGSS2010、2012和2013年三轮调查数据,第三组变量数据源于《中国统计年鉴》。为避免不同调查轮次差异的影响,控制了2012年和2013年两个年份的虚拟变量;为控制不随时间变化的自然地理特征或传统文化的影响,还控制了省份固定效应。变量的描述性统计如表4所示。

表4 主要研究变量的描述性统计

六、实证结果分析

(一)基准结果

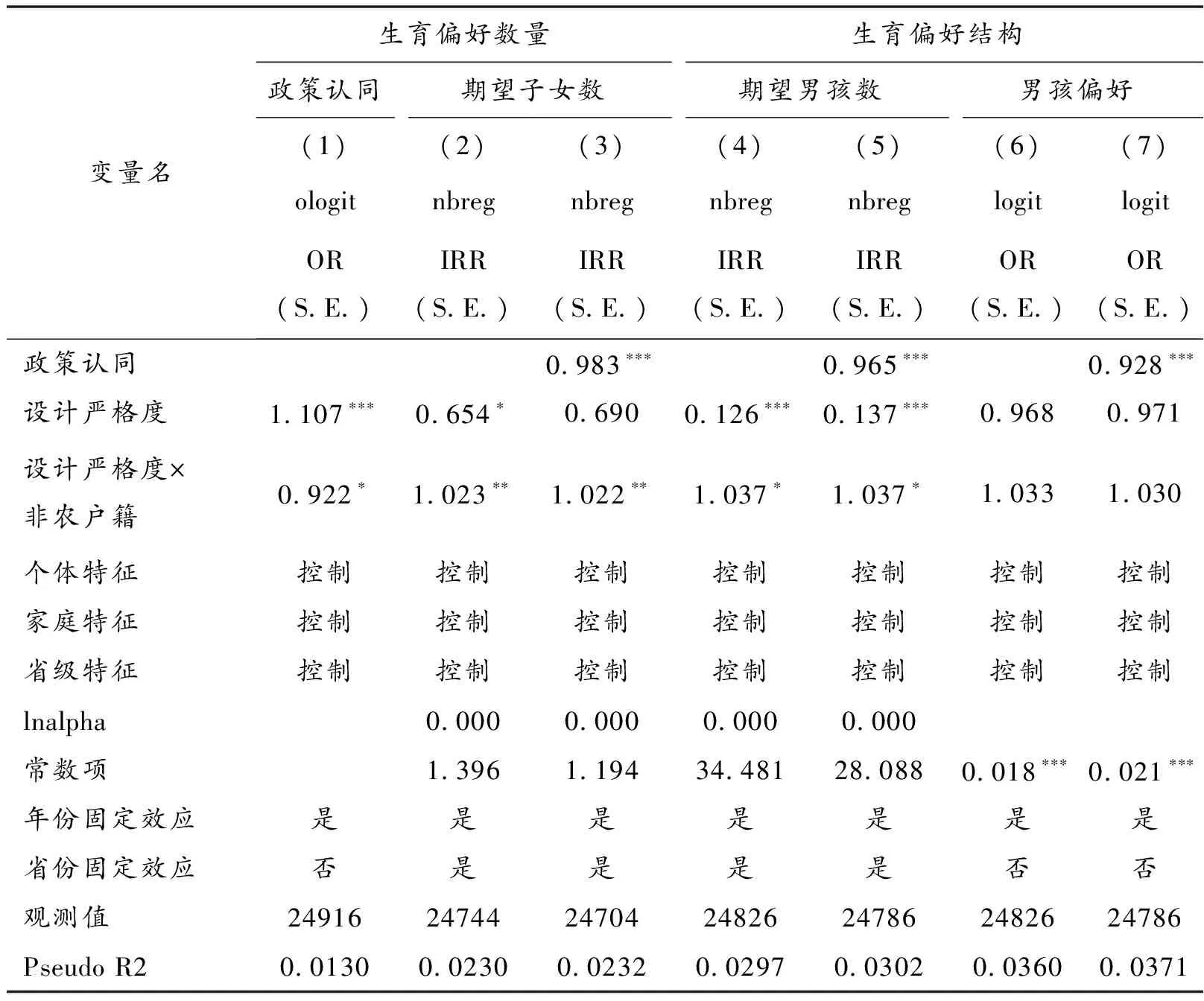

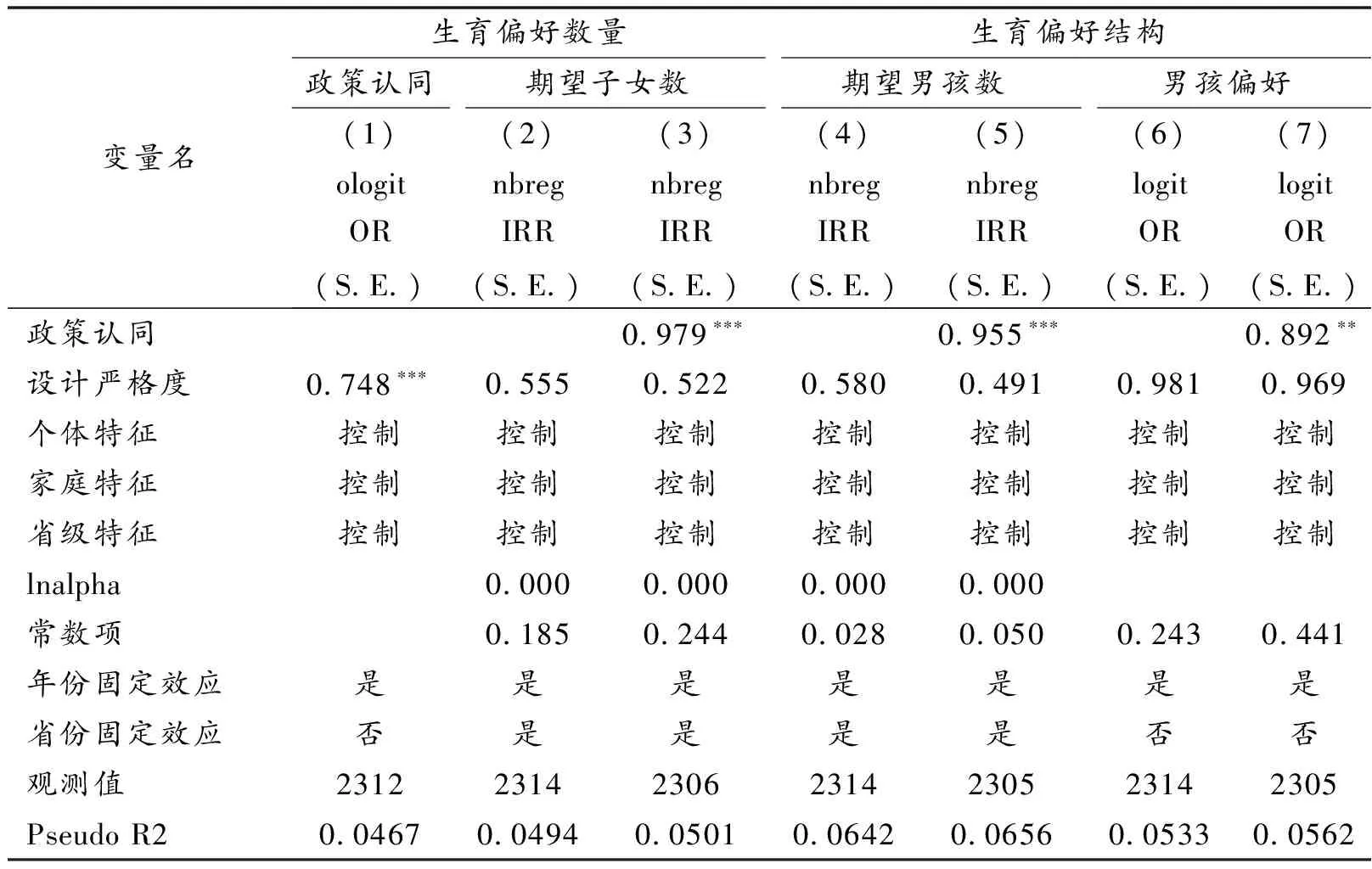

表5报告了基准回归结果,总体上支持了上述三个假设,并得出一些新发现。模型(1)和模型(2)的因变量为政策认同,采用有序逻辑回归;模型(3)和模型(4)的因变量为理想子女数,采用负二项回归,其中模型(4)检验了政策认同的中介效应。与模型(2)相比,模型(1)未控制省份固定效应,以此检验模型系数是否存在因为统计“分隔”(separation,即虚拟变量过多几近完美预测因变量)导致估计系数过大或过小的问题(Rainey,2016)。所有模型均控制年份固定效应和三组控制变量。回归结果表明,设计严格度与个体的政策认同显著正相关,与个体的期望子女数显著负相关:设计严格度增加1个单位,个体支持政府对其生育行为进行干预的可能性至少增长7.3%(p<0.01)(模型2中的优势比过大,应是统计“分隔”导致的估计偏误),个体的期望子女数发生率比率预计会减少33.6%(p<0.1)。而且,政策认同的中介效应也得到支持(p<0.01)。进一步地,本文采用R语言中的 Rmediation (Tofighi & MacKinnon,2011)程序包计算政策认同的置信区间,95%的置信区间为 (-0.0019479799,-0.0006004261),这再次支持了中介效应的存在。

表5 对民众生育偏好数量的影响

除严格控制生育子女数量外,独生子女政策的另一个重要倡导是“生男生女一个样”。各级计划生育机构一方面通过宣传“生男生女一个样”,试图扭转民众生育男孩的偏好;另一方面通过严厉打击非法胎儿鉴定、非法人工终止妊娠、溺婴和弃婴等违法生育性别选择行为,抑制民众生育男孩的偏好。在“软倡导”和“硬约束”的长期作用下,民众的生育偏好结构可能发生改变。在表6中,将因变量分别替换为期望男孩数和男孩偏好。鉴于前文所提到的统计“分隔”,接下来的逻辑模型将不再加入省级固定效应。回归结果表明,设计严格度增加1个单位,个体的期望男孩数发生率比率预计会减少87.1%;当个体对政府干预生育行为表示认同时,其期望男孩数发生率比率预计会减少3.5%[见表6模型(1)、模型(2)]。在模型(3)、模型(4)中,设计严格度系数不显著,表明并未发现政策设计严格度对个体男孩偏好有影响。

表6 对民众生育偏好结构的影响

(二)城乡异质性

独生子女政策设计的城乡差异可能导致反馈效应差异化。城乡二元管理体制长期影响社会资源和利益分配(陆益龙,2008),进而可能影响政策的公众反馈效应。下面在基准模型中加入设计严格度与非农户籍的交互项以识别户籍类型对政策设计效应的影响。对生育偏好数量的检验结果如表7模型(1)至模型(3)所示,设计严格度与非农户籍的交互项在三个模型中均显著,表明设计严格度增加,相比非农户籍群体,政策设计对政策认同的正面效应和对期望子女数的负面效应在农业户籍群体中更强。对生育偏好结构的检验结果如模型(4)至模型(7)所示,设计严格度与个体的期望男孩数负相关,交互项(设计严格度与非农户籍)与个体的期望男孩数正相关。这表明设计严格度增加,相比非农户籍群体,农业户籍群体期望男孩数发生率比率下降更多。另外,回归结果仍未发现设计严格度对个体男孩偏好的影响及其城乡差异。综上,政策设计对个体政策认同、期望子女数和期望男孩数的反馈效应存在城乡差异,而且对农业户籍群体的反馈效应更强。

表7 对民众生育偏好数量的影响

(三)基于“少数民族”样本的安慰剂检验

独生子女政策设计的民族差异也可能导致反馈效应差异化。各省(自治区、直辖市)的生育调节要求明确区分民族差异,即汉族人口适用独生子女要求,少数民族人口被允许生育二胎及以上数量。因此,预计独生子女政策对少数民族群体的反馈效应微弱。下面以CGSS2010、2012和2013三轮调查中的少数民族样本进行安慰剂检验。对少数民族群体生育偏好数量和生育偏好结构的检验结果如表8所示。模型(1)中设计严格度与民众的政策认同存在显著负相关关系:设计严格度增加1个单位,个体支持政府对其生育行为进行干预的可能性至少降低25.2%(p<0.01)。这表明在针对汉族人口的生育调节要求越严格的地区,少数民族人口反而更不认同政府对其生育行为进行干预。模型(2)、模型(3)中设计严格度的系数在10%的水平上均不显著,表明其与少数民族个体的期望子女数没有显著相关关系。模型(4)至模型(7)的结果也表明设计严格度与少数民族个体的期望男孩数和男孩偏好均不存在显著相关关系,这支持了上述设想。

表8 对少数民族群体生育偏好数量和结构的影响

七、结论与讨论

基于政策反馈理论,本文实证检验了1980—2013年年底实施的以“独生子女”为核心内容的计划生育政策对民众生育政策认同和生育偏好的影响。本文的主要结论和贡献如下:第一,在政策反馈理论方面,发现政策设计越严格,目标群体的个体政策认同程度越高,其偏好与政策要求也越一致。而且,政策设计通过塑造个体的政策态度影响其偏好水平。此外,政策设计的反馈效应也会随个体身份差异(例如城乡差异和民族差异)发生变化。总之,在中国单一制度情境下,对生育政策设计特征导致的差异化反馈效应的探究,增进了对政策设计如何影响反馈效应的理解,深化了对长期反馈作用机制(服从——认同——内化)的认识,也丰富了对不同国家情境和不同政策领域中反馈效应的探究。另外,就适用性而言,设计严格度是管制型政策设计的核心特征,因此本研究结论同样适用于分析其他管制型政策设计对民众的长期反馈效应。但是,对于那些旨在向民众提供福利而非规范和约束其行为的政策(例如各类福利政策)而言,本研究对于设计严格度的讨论可能不再适用。未来可继续探究不同类型政策设计的不同特征对反馈效应的影响,也可探索政策反馈效应的路径机制,例如通过影响个体的内外部政治效能感进而影响其政治态度和行为(Jacobs et al.,2021)。

第二,在计划生育政策方面,首先,发现设计严格度与民众的期望子女数负相关。这表明,民众已逐步接受政府对其生育行为的干预,并适应性地调整其生育偏好以契合政策要求。这支持了部分人口学者的判断:计划生育不仅会改变个体的生育行为,还会塑造其生育观念(风笑天、张青松,2002;石贝贝等,2017)。其次,发现设计严格度与民众的期望男孩数负相关,但与民众男孩偏好无显著相关关系。这表明虽然计划生育政策扭转了民众“多子多福”的生育观念,但是并不能说明该政策对民众“儿女双全”观念有显著改变作用。可见,相比生育偏好数量,民众的生育偏好结构更难被政策改变(风笑天、张青松,2002;贾志科、吕红平,2012)。最后,还发现独生子女政策对农业户籍群体的反馈效应更强。因为非农户籍个体的期望子女数和期望男孩数长期低于农业户籍个体(侯佳伟等,2014;姚从容等,2010),所以政策对非农户籍群体的反馈效应可能存在“天花板效应”。总之,区别于使用人口学、社会学和经济学等学科发展出的理性行动理论、社会网络理论(Kohler et al.,2001)、生育经济理论(Becker,1960)、代际传递理论(Anderton et al.,1987)、计划行为理论(Morgan & Bachrach,2011)和偏好理论(Hakim,2000)等,本文从政策过程视角为理解计划生育政策效应提供了新发现。未来可从如何扭转生育偏好结构角度出发,探究计划生育政策对改变女性家庭角色和社会地位的影响。

第三,在实践启示方面,研究表明,经过历时30多年的政策实施,独生子女政策已深刻塑造了民众的政策态度和生育观念。这启示决策者:当上个时期的政策观念已深入人心时,放松政策限制或进行局部政策激励产生的长期效果有限。这与人口学者对近年来数次生育政策调整效果的论断一致:短期来看,“单独二孩”“全面二孩”和“全面三孩”能产生正向的生育反弹效应;长期来看,受婚育观念变迁影响,上述政策的政策效应有限(王广州,2017)。基于长期公众反馈效应的形成机制,为应对潜在的人口结构危机(“少子老龄化”和“性别结构失调”),新时期建立鼓励生育政策体系应考虑两个方面:一是政府应自觉承担起构建生育友好型社会的主体责任。在计划生育政策的长期影响下,民众在心理上已认同政府对其生育行为的干预。这种心理会延续到下一个时期,影响新政策的实施效果。因此,政府一方面要继续加强政策宣传,通过营造鼓励生育的政策氛围继续增强民众的政策认同;另一方面也要积极提供和改善生育方面的公共服务以回应民众期望。2022年8月16日,国家卫生健康委等17个部门印发《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》,要求“完善和落实财政、税收、保险、教育、住房、就业等积极生育支持措施”。从明确政策导向到构建政策体系,鼓励生育的国家行动正稳步前进。当然,考虑到新政策体系建立和反馈效应形成时间,以及再分配政策(鼓励生育)与管制型政策(计划生育)的作用机制差异,推动民众生育观念再次转变的过程或许是漫长的。二是继续保持中央统筹“顶层设计”与地方“因时因地”制宜的政策设计安排。既要充分发挥好中央统筹全局的能力,自上而下建立起覆盖生育政策宣传、生育补贴与奖励和妇幼保健服务等各项措施的统一的政策体系,又要充分尊重各地方客观实际,允许地方政府依据本地人口结构状况和社会经济条件自主调整相关政策,比如生育奖励标准和产假延长时间等。

该研究也存在局限性。其一,虽然本文已在全面搜集现有公开调查数据后选择了最接近的问题,但相比直接询问民众对独生子女政策的态度,文中使用的政策认同测量方式并不完美,未来研究可进一步完善对生育政策认同的测量方式;其二,虽然本文已在模型中尽可能地纳入影响民众生育观念的三组控制变量,并控制年份与省份固定效应以增强实证结果的可信度,但使用截面数据仍然无法完美识别因果效应和准确估计反馈效应的绝对值。本研究尽管存在上述局限性,但是在生育政策迎来方向性调整的当下,及时评估独生子女政策在多个维度上的社会效应十分必要。未来研究可以就民众的生育政策态度进行连续追踪调查,继续深入探究政策调整对个体生育观念的影响,还可以就中国情境继续探究其他政策领域的反馈效应。