助推生育意愿的默认选项效应研究:以“二孩”为支点

2022-11-02张书维胡鑫雅

张书维 胡鑫雅 王 宇

一、问题提出

人是推动经济与社会发展的基础要素,人口问题具有全局性、长期性和战略性。世界范围内的持续低生育率已经引起了各国的广泛重视;中国也面临着生育危机的风险(吴帆、李建民,2022)。近10年来,中国政府亦在因时因人地对生育政策进行调整:从“双独二孩”到“单独二孩”“全面二孩”。然而,在不断松绑的政策形势下,收效却不及预期。国家统计局的数据显示:与2010年第六次全国人口普查相比,第七次全国人口普查时0—14岁人口的比重仅上升了1.35个百分点;2020年人口出生率为8.52‰,首次跌破10‰,2021年则进一步下滑到7.52‰(1)人口比重数据出自《第七次全国人口普查公报(第五号)》,2020年人口出生率来自《中国统计年鉴2021》,2021年人口出生率来自《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》。。国家卫健委的调查发现,2021年育龄妇女平均打算生育子女数为1.64个,低于2017年的1.76个和2019年的1.73个,作为生育主体的“90后”“00后”,其打算生育子女数仅为1.54个和1.48个,生育意愿继续走低(中共国家卫生健康委党组,2022)。2021年7月,《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(后文简称《决定》)公布,三孩政策正式落地。此后,鼓励生育成为各级政府的重点工作,并且已经进入到密集实行期。毫无疑问,欲生“三孩”,必先有“二孩”,现实却是“该生”的妈妈连二孩都不愿生(陈纬、罗敏敏,2022);从“70后”到“90后”,城市人的生育观已经由“生育成本约束”转向“幸福价值导向”,对于二孩的选择从被迫放弃变为主动放弃(杨宝琰、吴霜,2021)。三孩政策欲见效须有两个重要前提:育有二孩的妇女或家庭的基数,二孩到三孩之间的孩次递进比(陈友华、孙永健,2021)。这两个前提都表明了二孩基础对生育三孩的重要性,由于不同孩次之间的递进比是边际递减的,因此只有三孩政策的二孩家庭或妇女基数够大,才能支撑三孩生育规模。提振二孩生育率是三孩生育政策实施的前提和保障(风笑天,2022),“扩大二孩”成为构建金字塔形良性生育孩次结构的重中之重(聂建亮、董子越,2021)。三孩政策及配套支持措施最主要的作用可能是促进二孩生育率的小幅回升(陈友华、孙永健,2022)。

自上而下的国家生育政策需要自下而上的个人生育行为来响应,二者共同形塑生育现实。从微观角度讲,生育意愿支配生育行为,进而影响生育率,最终决定一个社会的生育水平。因此,生育意愿是预测生育行为及生育率的重要依据,是衔接生育政策到生育水平的关键指标(Bongaarts,2001;张书维等,2021)。显而易见,制约生育意愿的因素是多方面的,包含结构性因素(如社会经济、制度、文化和宗教信仰)、家庭因素(父母经济、社会地位和家庭规模)、心理因素(如生育动机和期望)、生理因素(如基因)和人口学因素(如年龄、受教育程度、收入)等(吴帆,2020;陈友华、孙永健,2021)。要扭转宏观或客观因素,绝非朝夕之功。相较之下,如果能利用心理的可塑性和易受暗示性,或可找到一种便捷、低成本的方式来鼓励生育。而在精准把握政策对象心理的基础上,行为公共政策使用助推(Nudge)作为干预工具,创设特定情境、改变特定条件,让人们做出更好的决策(张书维等,2019a)。过去十余年,以助推为首的政策工具创新研究及实践已经渗透进公共政策的各领域,影响遍及全球(Sunstein,2017;付春野等,2022)。

具体到生育政策领域,张书维等(2021)的前期研究发现,信息框架(包括政策框架与新闻框架)的助推手段行之有效,“落袋为安”的政策框架效应辅以“家庭导向”的新闻框架作用能够显著增强个体的生育意愿。框架效应和默认选项(Default Option)均属于助推的转换策略,最能体现助推所追求的隐蔽而巧妙(张书维等,2019b)。默认选项设置是最常用的助推手段之一(Bonini et al.,2018),其效用易与传统的强制性工具在特定政策情境下的效用进行对比(Treger,2021)。作为通过设置初始值以增加人们选择该选项可能性的助推方法,默认选项近年来被越来越多地被运用于促进公众的积极行为上,也在许多领域中得到了不同程度的支持(赵宁等,2022)。“助推”生育意愿的适用性在于:尽管国家在宏观层面上制定政策,但生育行为的决定权依然保有在(女性)个人手中,政府更多地扮演着说服者的角色。既然单一的政策手段难以在短期内扭转生育局面,如何利用微观工具进行成本低、见效快的生育助推成为本研究的出发点。基于此,本文聚焦生育意愿助推的默认选项机制,针对人们缺乏时间、能力以及不愿费心研究公共项目中各类选项的差别与特点,通过改变默认选项的设置来引导个体的选择。综上,本文的研究问题是:能否运用默认选项对生育意愿产生积极影响?运用时需要考虑什么边界条件?

二、研究假设

(一)默认选项与生育意愿:主效应

默认选项是指个体未能做出决策时所要接受的选项(Johnson & Goldstein,2003;Sunstein & Thaler,2003),它的存在会对个体决策带来显著影响(Brown & Krishna,2004),能够隐蔽地增加个体选择该选项的可能性(Thaler & Sunstein,2008)。究其原因,其一是默认选项降低了个体在认知过程中所耗费的精力(Johnson et al.,2002),即利用人们在选择时的惰性;其二是默认选项的设定并不会干预个体自主的抉择,即不会剥夺人们展现喜爱的机会(Dinner et al.,2011;Goswami & Urminsky,2016)。在对各国民众对助推的支持态度调查中,中国人对默认选项的支持度最高(Sunstein et al.,2018;黄湛冰、刘磊,2020),而中国人的生育意愿在过去40年里受到“计划生育”政策的约束,默认“生育一孩”成为长期的主流。因此,当生育政策发生变化时,有必要探索新的默认选项与生育意愿的关系。

来自认知心理学的系统研究已表明,个体对信息的加工处理存在两个相对独立的过程:外显过程和内隐过程。几乎所有可观察的反应都是外显和内隐过程的结果(Bargh et al.,1994)。在外显/内隐的分类框架下,发展出外显/内隐记忆、外显/内隐学习、外显/内隐态度、外显/内隐自尊等概念(李莉,2011)。遵循这一逻辑内涵,本文将默认选项划分为外显默认选项(Explicit Default Option)和隐含默认选项(Implicit Default Option)。前者指提前勾选的直接方式,使得个体在没有明确要求其他选项时所要接受的客观选项;后者指呈现情境的间接方式,使得个体在没有明确要求其他选项时所要接受的主观选项。两者均在不限制个体选择自由度的同时,提供或明或暗的信息影响个体选择偏好。表1展示了两者的异同。相比之下,外显默认选项可视为传统的默认选项,隐含默认选项可视为新型的默认选项。传统默认效应的弊端主要是逆反心理导致的默认效应的反作用。如在消费领域,当商家将默认选项设为高配置时,消费者会认为商家谋取私利、坑骗消费者,从而拒绝购买(Brown & Krishna,2004);网络公益平台上,高金额的默认选项会使个体产生被操控感,从而削弱其捐赠意愿(樊亚凤等,2019);在健康领域,使用默认政策并不能增加父母对孩子接种HPV疫苗的同意度(Reiter et al.,2012)。隐含默认选项的提出,或可规避这一反作用,进而增强默认效应。

表1 外显默认选项与隐含默认选项的异同

精细加工可能性模型(Elaboration Likelihood Model,ELM)揭示出人们态度改变的信息处理机制,即存在两种说服表达路径:一是态度改变的中枢路径,认为观点的强度会改变人们的态度;二是态度改变的外周路径,考虑信息发出者的吸引力、信息的情感色彩等各种边缘性因素,以此左右态度选择(Petty & Cacioppo,1986)。二者的区别为:中枢路径关注改变态度的过程,个体更在意接收到的信息内容质量,会重新思考既有的知识和经验;如果态度改变者被与信息相关联的、具有启发式的线索吸引,则属于外周路径。当精细加工的可能性高时,中枢路径起效;当精细加工的可能性低时,外周路径起效。根据ELM,设置外显默认选项属于态度改变的中枢路径;设置隐含默认选项符合态度改变的外周路径。

总之,默认效应源于人们选择保留默认选项而不进行改变的行为偏好。无论是外显默认选项,还是隐含默认选项,其存在的意义就是为了让人不做另外的选择。因此,默认选项作为一种决策的目的性策略,默认“生”时能够对生育意愿产生促进作用,外显默认选项和隐含默认选项均能提升个体的生育意愿。据此,本研究提出第一组假设:

H1:默认选项促进生育意愿。

H1a: 外显默认选项对生育意愿的提升显著高于无默认选项;

H1b: 隐含默认选项对生育意愿的提升显著高于无默认选项。

必须指出,虽然外显与隐含两种分类均预先将目标选项设为默认选项,但决策者始终拥有选择退出(Opt-out)、免受其“扰”的权利(Van Gestel et al.,2020)。因此,针对默认选项效果的分析,必须考虑来自个体和环境两方面的制约。首先,生育意愿是个人层面的主观态度,自然会受到个体因素的影响。尽管生育是人生大事,但生与否、何时生主要取决于自己。生育问题对每个人的重要程度不同,涉及生育的说服性信息与自身的关联程度(即卷入度)也因人而异。其次,人类的生育活动也具有社会性。育龄人群的理想家庭规模是通过纵横两个方向的社会化过程习得的:纵向社会化来源于育龄人群父母的子女数量,横向社会化来源于同辈人的常见子女数量和其所处的计生政策环境(曹立斌、石智雷,2017)。横向社会化反映了社会规范在生育意愿上的影响。其中,同辈人的子女数量这一他人生育信息正是描述性规范,计生政策环境则更像是指令性规范。描述性规范亦是一种常见的助推手段(Thaler & Sunstein,2008),在环保节能、公益慈善、医疗卫生等领域应用广泛(如Jachimowicz et al.,2018;谢铠杰等,2019;Belle & Cantarelli,2021)。

综上,本研究在探寻默认选项对生育意愿的主效应之外,将进一步考察其涉及自我与他人的内外边界。

(二)卷入度与描述性规范:调节效应

1.默认选项与生育意愿的卷入度边界

卷入度(Involvement)是指在某种特定情境的影响下,个体由于内在需要、兴趣等对当前目标或事件结果产生的与自身的关联性(Zaichkowsky,1985)。卷入度水平表明说服性信息对个体的重要程度,是影响信息加工最重要的因素之一(Riet et al.,2012)。高卷入度下,人们思考关联信息的动机增强,这促使个体在对刺激的精细加工上投入更多的精力,此时就会受观点的强度和性质影响而采用中枢路径,高卷入的个体可能更难以接受与自己观念相反的意见(Eagly,1967;Rhine & Severance,1970);低卷入度下,个人思考相关信息的动机下降,不愿花费太多精力去处理刺激,此时一般采用外周路径,选择周边线索进行反应,如信息发出者的吸引力、信息的规模等(Craig,2002)。聚焦到生育情境,卷入度可操作化为人们感知到的生育价值和生育行为与自身的关联程度。一个有关台湾成年子女价值与生育意愿的最新研究发现,生育孩子的价值是父母生育意愿的关键因素,其重要性在不同的出生群体中持续存在。想要生下一个孩子的意愿与不同的生育价值观有关:对二孩的生育意愿,实现父母自我价值这一因素起到了重要作用;刺激和乐趣则是预测三孩生育意愿的重要因素(Hu & Chiang,2021)。个体感受到的生育重要性反映了在生育问题上的卷入度,而“多子多福”“养儿防老”的中华文化及传统观念亦在强调生育的价值。因此,卷入度与生育意愿之间的作用关系是可以预期的。个体决策时动机上的差别会对信息处理路径的选择产生影响。据此推断,生育卷入度水平高的个体,更有可能投入较多精力进行生育决策,从而弱化默认选项对生育意愿的促进作用。

进一步看,在外显、隐含默认选项分别以各自的信息呈现方式作用于个体时,高、低卷入度会采用不同的加工信息路径。具体而言,当卷入度水平较高时,个体关注与信息相关的内容质量,对相关论据进行仔细思考全面评估,此时外显和隐含默认选项对生育意愿的提升都会被弱化。由于前者提供的是中枢路径的信息,启动个体对既有信息进行更大程度的认知加工,所以前者对生育意愿提升的弱化相对较轻;而后者提供外周路径的信息,在个体高思考动机的主导下,启发式线索难以作用于个体,故会更加弱化生育意愿的提升效果。当卷入度水平较低时,个体决策多依赖于与信息的性质及内容无关的周边线索。此时,相对于无默认选项组,外显和隐含默认选项对生育意愿的提升都将更显著。且后者作为外周路径的信息,能够说服个体更多地通过情感启发式改变态度,因此隐含默认选项对生育意愿的提升最大。

据此,本研究的第二组假设如下:

H2:卷入度(负向)调节默认选项与生育意愿的关系。

H2a:当卷入度高时,外显默认选项组对于生育意愿的提升最大,隐含默认选项组次之,无默认选项组最末;

H2b:当卷入度低时,隐含默认选项对于生育意愿的提升最大,外显默认选项组次之,无默认选项组最末。

2.默认选项与生育意愿的描述性规范边界

社会规范是指由社会群体建立的并且适用于社会群体本身的普遍行为标准,其目的在于保证群体目标的完成和群体活动的统一(Cialdini & Trost,1998)。当人们处于复杂、不确定乃至危险的状态时,社会规范可以对行为产生指导(Pillutla & Chen,1999)。社会规范按其形式划分为描述性规范(Descriptive Norms)与指令性规范(Injunctive Norms)。前者要求做群体中大多数人正在做的事,是社会规范的“实然”层面;后者要求做大多数人认为正确的事,是社会规范的“应然”层面(Cialdini et al.,1990;韦庆旺、孙健敏,2013)。描述性规范提供了关于他人典型行为的社会信息(Paryavi et al.,2019)。在个体行为自由度大、没有形成指令性规范的领域,或描述性规范与指令性规范不一致的情况下,描述性规范会变得更加重要(韦庆旺、孙健敏,2013;郭梦茜、张宁,2022)。个体对“什么是应该做的行为”比较清楚,而对“什么是正常行为”的知觉却相对模糊或不准确(Rimal et al.,2005)。故相比于指令性规范,描述性规范的研究空间和价值更大。一方面,生育行为由个体自主决定;另一方面,当下的低生育率也在一定程度上反映出该生却不愿生的矛盾(陈纬、罗敏敏,2022)。因此,不能忽视描述性规范对生育意愿的影响。

如果说卷入度的调节体现了心理因素的作用,那么描述性规范可视为影响生育意愿的环境因素。一项有关都市女性白领生育意愿的研究发现,女性白领的生育意愿表现出群体效应,受到周围人影响的同伴一般会选择相同的生育方式,从而形成从众现象(易怀山,2015)。是否受到他人影响与生育意愿显著相关(邱幼云,2022)。作为一种情境因素,当个体感知到较强的描述性规范时,更有可能将其作为自身行为的准则,从而弱化默认选项对生育意愿的促进作用。具体而言,人们会放弃对外显默认选项信息内容的思考,转而接受隐含默认选项提供的情感暗示。当个体面临的描述性规范较弱时,外显与隐含默认选项对生育意愿的提升效果得以保留。

据此提出本文的第三组假设:

H3:描述性规范(负向)调节默认选项与生育意愿的关系。

H3a:当个体受到强描述性规范制约时,隐含默认选项对生育意愿的提升最大,外显默认选项组次之,无默认选项组最末;

H3b:当受到弱描述性规范制约时,外显、隐含默认选项对生育意愿的提升均高于无默认选项组。

综上,研究框架及变量间关系如图1所示。本研究于2021年2—3月开展,通过两个调查实验(Survey Experiment)来检验上述三组假设,以探索默认选项对生育意愿的助推机制。

三、研究1:默认选项与生育意愿——卷入度的调节

(一)方法

1.被试

在联合国的人口统计中,女性的生育年龄为15— 49岁。鉴于生育决策通常是男女双方共同做出的,所以实验被试不局限于育龄妇女,而是拓展到了整个育龄人群。研究1采用问卷星的网上问卷形式,面向15— 49岁的育龄人群发放问卷350 份,剔除检验题回答错误、极端值、非育龄群体及已育二胎的无效样本47份,获得有效问卷303份(2)研究所需的样本量使用G*Power软件进行计算:设定显著性水平α为0.05,统计检验力1-β为0.8时,若达到中等效应量(f为0.25),每个条件下的有效样本量约为27人,共计至少需要162名被试。研究2同。,有效回收率为86.6%。其中,男性102名,女性201名;年龄在15—24岁的103名,25—29岁的102名,30—39岁的73名,40— 49岁的25名。

2.实验设计及程序

研究1采用3(默认选项:外显、隐含、无)×2(卷入度:高、低)的组间设计。实验材料为6个版本的不同问卷。除去一开始的指导语和背景简介,问卷共分四大主体部分,施测程序如下:第一部分是生育态度的测量,用于启动被试的育龄人群身份,强化控制及情境代入感;第二部分为自变量(默认选项)的主体操纵材料(见后文);第三部分为调节变量(卷入度)的主体操纵材料(见后文);第四部分是被试的个人信息收集以及因变量(生育意愿)的测量。阅读第二、三部分的材料后,被试需回答用于变量操纵检验和情境理解的题项,以确保被试有效接受了干预。

3.变量操纵与测量

调查实验的核心在于,被试在阅读完操纵材料后,其原有的生育意愿发生了一定变化。不同的操纵材料引起的变化也是不同的,研究者对其生育意愿变化的差异性进行分析。

首先是自变量默认选项的操纵。在表达意义不变的基础上,通过改变关键信息实现外显、隐含和无默认选项的分组。为保证默认选项的统一性,将外显默认选项和隐含默认选项的默认项设置为“2个”。外显默认选项组主要包括六道询问生育意愿的题目(3)包括“家庭理想子女数”“期望子女数”“生育意向”“生育计划”“性别偏好”和“生育重要性”六个指标。,其中“家庭理想子女数”和“假设子女数”两个指标的选项“2个”被提前勾选,被试可以更改;“生育计划”指标中提前勾选“肯定会要二胎”选项,“生育重要性”指标中提前勾选“生两个孩子对您来说非常重要”,也都可以更改。外加一道自变量操纵检验题目(4)“您自己希望生几个孩子中,被提前勾中的选项是 ”中,若被试回答的是非“2个”,则判定问卷无效。。隐含默认选项组包括一段由新婚宣誓誓词修订的情境材料,通过对“文中加横线部分为第一次修订的新增内容,您认为新增内容是否合适?”“如果让您来修改,您认为应该增加(删改)哪些内容?” 两个问题的回答来测量。考虑到对隐含默认选项组的被试进行直接的操纵检验存在的将隐含默认选项外显化的风险,因此通过增加询问和自我填答的方式强化被试的感知,避免操纵检验对实验进程的潜在干扰(卫旭华等,2022)。具体材料如下:

结婚是人生中的一件大事,留住那美好的时刻是每一对新人共同的愿望。目前,在我们国家多地民政局,包括上海、湖南等地推行新人结婚登记时进行宣誓的环节,且为进一步规范和推广结婚登记颁证服务工作,上海市民政局还制定了《上海市结婚登记颁证工作规范》,其中第十九条第四款规定,在颁证获得程序中,新婚当事人必须在国徽、国旗下公开宣誓。上海民政部门提出:根据关于修改婚姻法的决定和婚姻法修正案内容,强化新婚夫妇依法保持婚姻稳定和维护家庭幸福的观念。同时,新婚宣誓誓词正在根据我国婚姻法修正案进行修订,力求做到法与德相统一、情与爱相结合。目前,针对新婚宣誓誓词的第二次修订正在进行中,希望能够得到您的支持,您只需要反映您的真实想法,没有对错之分。

以下是新婚宣誓誓词的第一次修改稿,请您阅读后回答问题:

我们自愿结为夫妻,从今天开始,我们将共同肩负起婚姻赋予我们的责任和义务:上孝父母,下教子女,互敬互爱,互信互勉,互谅互让,相濡以沫,钟爱一生!今后,无论顺境还是逆境,无论富有还是贫穷,无论健康还是疾病,无论青春还是年老,我们都风雨同舟,患难与共,同甘共苦,成为终生伴侣,生儿育女,努力双全,共享天伦!我们一定能够坚守今天的誓言!

(插入一张一家四口在海边携手的背影图片)

无默认选项组通过同样的6道生育意愿题项进行测量,但是不进行任何勾选。

其次是调节变量卷入度的操纵。本实验借鉴吴水龙等(2017)利用指导语控制被试关注不同信息类型的方式,通过让被试观看不同视频(5)为避免其他干扰因素对被试的影响,两组指导语的字数、两段视频的时长保持一致。的方法实现对卷入度的控制。高卷入度组播放一段孤独的独居老人公益宣传片,配文为“在城市的万家灯火下,总有人承受孤独”“独居的他们,更显悲凉”等。要求被试看完视频后回答两个问题,分别为“假如您是视频中的独居老人,您的年纪很大,腿脚不方便,您认为您生活中最需要的是什么?”“有一天您突然身体不适需要去医院,这时您的选择是什么?”低卷入度组播放一段以第三人称讲述的独居老人病逝的新闻后回答两个问题,分别为“您认为独居老人在生活中最需要的是什么?” “当独居老人突然生病时,您认为最好的选择是什么?”为判断这一操纵是否有效,用一道题测量:“这段情境给您的代入感如何?”选项从“1非常有代入感”到“5非常没有代入感”。

最后是因变量生育意愿的测量。选择“假设子女数”作为生育意愿的指标——“如果完全按照个人意愿,您希望生几个孩子”,其内容效度较“理想子女数”更高(侯佳伟等,2014;风笑天,2017),又可规避使用实际“打算生育子女数”脱离实验情境的问题。由于人们在接受干预之前就拥有对假设子女数的态度和想法,因此本文将因变量定义为“假设子女数差值”,即用被试阅读材料后的假设子女数减去阅读材料前的假设子女数。控制变量为性别、年龄、婚育情况、政治面貌、受教育程度、职业、家庭收入、工作年限、社会层次、户籍地、政治面貌、生育态度等人口学变量。

(二)结果与分析

1.数据检查

由于被试的人口学特征可能会影响到实验结果,因此需要确认不同组别的被试在人口学变量上是否存在显著差异(孟天广等,2015)。本研究在数据收集阶段依靠问卷星网站自带的随机发放问卷版本功能进行了随机化干预,为检验是否实现了随机化分组,使用单因素方差分析对不同框架组别的被试人口学变量进行同质性检验。结果显示,6组被试仅在性别一项上存在显著差异(p=0.023),将在后续的分析中控制性别的影响。

确认干预的有效性。首先,剔除外显默认选项的操纵检验回答中未选择“2个”的样本;其次,对高、低两组卷入度的评价得分均值进行独立样本 T 检验。结果发现,高卷入度组的分数(均值M=4.07,标准差SD=0.984)显著高于低卷入度组的分数(均值M=2.65,标准差SD=1.235),t(303)=10.625,p<0.001,表明对卷入度的操纵有效。

2.描述统计与变量间相关

因变量假设子女数差值与默认选项(r=-0.226,p< 0.01)、卷入度(r=-0.296,p< 0.01)显著负相关,同时与被试性别(r=0.180,p< 0.01)显著正相关,将其作为控制变量纳入分析,见表2。

表2 研究1描述统计结果和变量间相关

3.默认选项对生育意愿的作用

为验证H1,采用单因素方差分析(One-way ANOVA)检验外显默认选项、隐含默认选项、无默认选项3组的被试在假设子女数差值上是否存在显著差异。结果表明,外显默认选项组(M=0.43,SD=0.628;N=97)高于无默认选项组(M=0.13,SD=0.342;N=112),两者差异显著(p<0.001),置信区间为[0.114,0.484]。因此,H1a得到验证。隐含默认选项组(M=0.35,SD=0.634;N=94)亦高于无默认选项组,两者差异显著(p=0.004),置信区间为[0.031,0.404]。因此,H1b得到验证。另外,外显默认选项组假设子女数差值的均值高于隐含默认选项组,但两者间差异并不显著。

4.卷入度对默认选项与生育意愿关系的调节作用

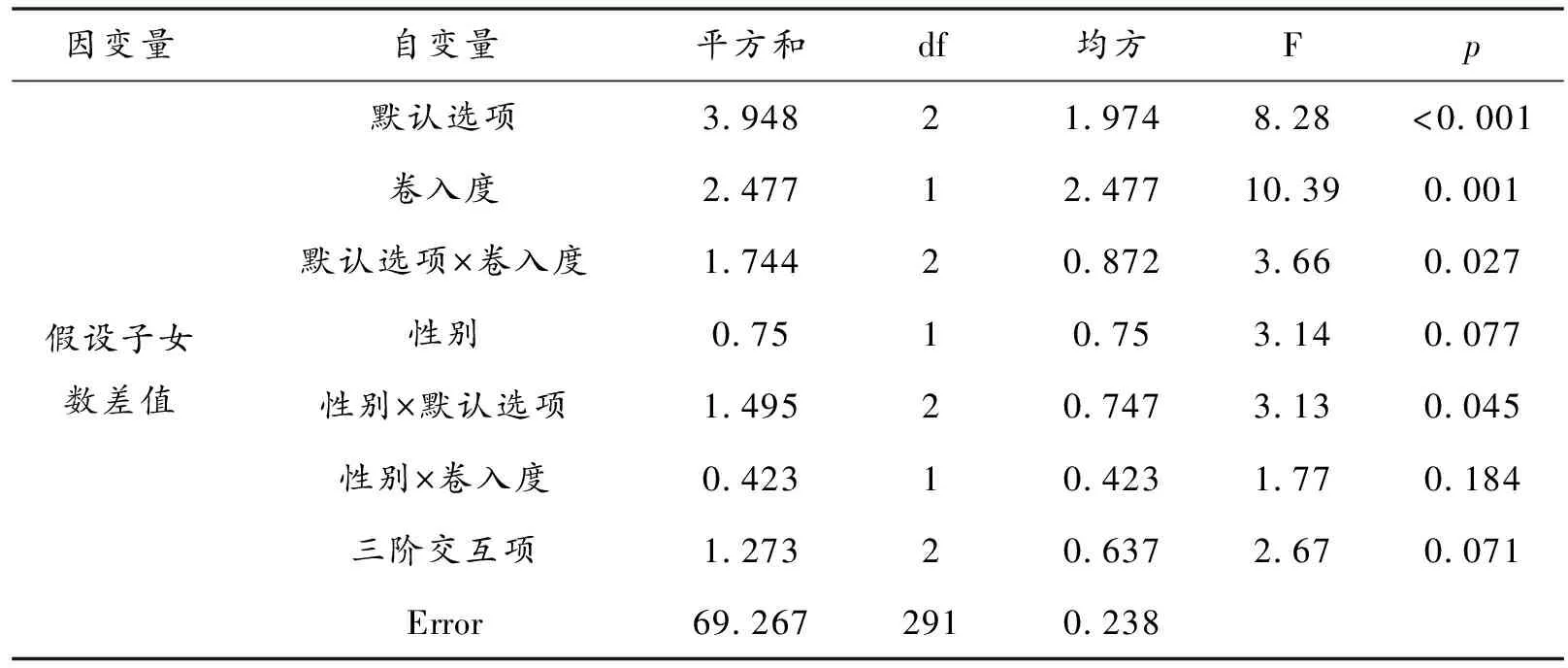

为验证H2,并控制性别的影响,通过多因素方差分析(MANOVA)探讨默认选项(外显/隐含/无)×卷入度(高/低)实验条件的作用。表3显示,默认选项对假设子女数差值的影响显著(p<0.001),卷入度对假设子女数差值的影响显著(p=0.001),两者的交互项也显著(p=0.027)。在纳入多个交互项后,性别对生育意愿的影响在5%的水平上不显著,仅有性别与自变量的二阶交互项显著(p=0.045),这可能意味着在生育意愿问题上,男性与女性对默认选项的接受度不同。

表3 研究1多因素方差分析

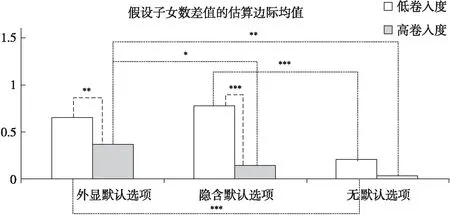

既然默认选项与卷入度间存在交互效应,故需进行简单效应检验。结果显示,外显默认选项组,卷入度高的被试平均假设子女数差值比卷入度低的被试显著小0.287(p=0.003),置信区间为[-0. 045,0. 619];隐含默认选项组,卷入度高的被试平均假设子女数差值比卷入度低的被试显著小0.631(p< 0.001),置信区间为[0.412,0.851];无默认选项组,卷入度对生育意愿无显著影响。

具体而言:高卷入度下,外显默认选项组被试的假设子女数差值最高,比隐含默认选项组显著高了0.221(p=0.043),置信区间为[-0.005,0.446],比无默认选项组显著高了0.333(p=0.001),置信区间为[0.137,0.529];隐含默认选项组的假设子女数差值次之,但与无默认选项组之间并无显著差异。低卷入度下,隐含默认选项组的假设子女数差值最高,比无默认选项组显著高了0.569(p<0.001),置信区间为[0.385,0.753];外显默认选项组的假设子女数差值次之,比无默认选项组显著高了0.446(p<0.001),置信区间为[-0.032,0.924],但与隐含组并无显著差异。因此,如图2所示,H2卷入度的调节作用成立。

图2 卷入度对默认选项和假设子女数差值的调节作用

综上,默认选项促进生育意愿的主效应得到了验证,卷入度的调节效应也得到了验证。接下来,研究2将继续探讨另一个调节变量——描述性规范对默认选项与生育意愿关系的影响。

四、研究2:默认选项与生育意愿——描述性规范的调节

(一)方法

1.被试

研究2面向15— 49岁的育龄人群,采用相同方式发放问卷330份。同研究1,剔除无效样本67份,获得有效问卷263份,有效回收率为79.7%。其中,男性90名,女性173名;年龄在15—24岁的87名,25—29岁的97名,30—39岁的66名,40— 49岁的13名。

2.实验设计及程序

研究2采用3(默认选项:外显、隐含、无)×2(描述性规范:强、弱)的组间设计。总体采取与研究1相同的设计,只将卷入度的部分替换为描述性规范。

3.变量操纵与测量

自变量、因变量、控制变量等操纵与测量与研究1相同,而调节变量描述性规范的程度则设置为参照群体的行为比例:超过半数的比例为强规范,反之为弱规范(Belle & Cantarelli,2021)。相较于描述性规范的强弱均在半数之上或之下(Kormos et al.,2014),这一操作更能凸显生育氛围的浓厚与否。

强描述性规范组将告知被试:“根据某权威机构最新调查结果显示,‘80后’群体普遍认同孩子是爱情的结晶,九成以上的人赞同结婚后应该生育;其中,绝大部分的人有生育二胎的意愿,并且希望在两年以内实现。”

弱描述性规范组将告知被试:“根据某权威机构最新调查结果显示,不到半数的‘80后’群体认为孩子是爱情的结晶,三成赞同结婚后应该生育;其中,极少数人有生育二胎的意愿,即使有也希望在两年以后实现。”

为判断这一操纵是否有效,用一道题测量:“您认为大多数人的生育意愿如何?”选项从“1非常愿意”到“5非常不愿意”。

(二)结果与分析

1.数据检查

同研究1,为检验是否实现了随机化分组,使用单因素方差分析对不同框架组别的被试人口学变量进行同质性检验。结果显示,研究2的被试在各分组条件下,人口学特征均未出现显著差异,为下文的分析打下了良好基础。研究2中,外显和隐含默认选项的操纵处理与研究1相同。描述性规范的操纵检验对强弱两组的得分均值进行独立样本t检验。结果发现,强描述性规范组被试的得分均值为3.72,显著高于弱描述性规范组的2.15(t=12.635,p<0.001),表明调节变量的操纵有效。

2.描述统计与变量间关系

因变量假设子女数差值与默认选项(r=-0.356,p< 0.001)、描述性规范(r=-0.296,p< 0.001)显著负相关,而与其他变量不相关。见表4。

表4 研究2描述统计结果和变量间相关

3.默认选项对生育意愿的作用

为验证H1,采用单因素方差分析分别检验三类默认选项组的被试在假设子女数的差值上是否存在显著差异。结果显示,外显默认选项组(M=0.87,SD=0.974;N=90)要高于无默认选项组(M=0.01,SD=0.720;N=84),两者差异显著(p<0.001),置信区间为[0.536,1.173]。因此,H1a得到验证。隐含默认选项组(M=0.88,SD=0.837;N=89)高于无默认选项组,两者差异显著(p<0.001),置信区间为[0.545,1.184]。因此,H1b得到验证。此外,隐含默认选项组假设子女数差值的均值略高于外显默认选项组,但两者间不存在显著差异。

4.描述性规范对默认选项与生育意愿关系的调节作用

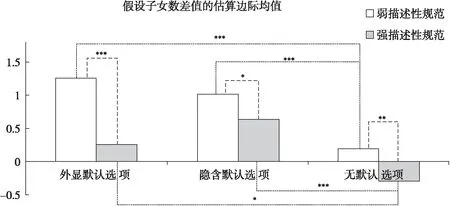

为验证H3,通过双因素方差分析(Two-way ANOVA)探讨默认选项(外显/隐含/无)×描述性规范(强/弱)实验条件的作用。表5显示,默认选项对假设子女数差值的影响显著(p<0.001),描述性规范对假设子女数差值的影响显著(p<0.001),描述性规范与默认选项的交互项也显著(p=0.025)。

表5 研究2的双因素分析

同样,本研究中默认选项与描述性规范间存在交互效应,需进行简单效应检验。结果显示,外显默认选项组受强描述性规范刺激的被试的假设子女数差值平均比受弱描述性规范刺激的被试低0.997(p<0.001),置信区间为[0.661,1.334];隐含默认选项组受强描述性规范刺激的被试的假设子女数差值平均比受弱描述性规范刺激的被试低0.381(p=0.029),置信区间为[0.040,0.723];无默认选项组受强描述性规范刺激的被试的假设子女数差值平均比受弱描述性规范刺激的被试低0.474(p=0.008),置信区间为[0.124,0.823],甚至跌至负值。

具体而言:在强描述性规范下,外显默认选项组被试的假设子女数差值比无默认选项组显著高了0.538(p=0.017),置信区间为[0.074,1.003],隐含默认选项组被试的假设子女数差值比无默认选项组高了0.918(p<0.001),置信区间为[0.447,1.389];但外显、隐含默认选项组间无显著差异。弱描述性规范下,外显默认选项组被试的假设子女数差值比无默认选项组高了1.062(p<0.001),置信区间为[0.695,1.429],隐含默认选项组被试的假设子女数差值比无默认选项组高了0.826(p<0.001),置信区间为[0.460,1.191];但同样,外显、隐含默认选项组间无显著差异。因此,如图3所示,H3描述性规范的调节作用成立。

图3 描述性规范对默认选项和假设子女数差值的调节作用

综上,研究2中,默认选项促进生育意愿的主效应得到了验证,描述性规范的调节效应也得到了验证。

五、讨论与启示

(一)默认选项主效应:分类应用与审慎看待

研究1和2都印证了默认选项对生育意愿的积极影响,外显和隐含默认选项对生育意愿的提升均显著高于无默认选项,这预示着助推理论在生育政策领域的应用前景。政府可以通过基于行为的政策设计,“助推”全社会生育意愿的提升。制定生育政策时,需根据两类默认选项的特征与功能分类应用:创设默认生育二孩的政策环境体现了外显默认选项的作用,形成默认生育二孩的心理氛围体现了内隐默认选项的作用。前者是基础,重在改变过去长期执行独生子女政策形成的一孩默认值,普惠的配套政策要向生养二孩甚至三孩转变;后者是关键,重在打破当下“少生晚育”的主流思想,重塑“一孩必生,二孩要生,三孩可生”的新型生育观(聂建亮、董子越,2021)。在涉及生育和亲子主题的公共场所(如医院、母婴室、儿童乐园等)中,通过图片暗示或标语张贴等方式凸显默认选项,产生默认效应,在潜移默化中“促生”。诚然,针对外显和隐含默认选项的不同,以及被试接受度上的差异,在政策制定和宣传时应讲求策略,注意避免引起受众的心理阻抗(Psychological Reactance)和被操纵感而导致默认选项的反效应。

审慎看待政策情境下的默认选项效应。默认选项一旦成为某种政策建议,就可能会直接引导个体将默认选项保留下来(Johnson & Goldstein,2003)。这是因为政策制定者设定的默认选项会暴露其对效果的期待,并且这些信息具有敏感性(McKenzie et al.,2006),因此政策受众往往会遵从政策制定者的权威而接受这种暗示。在本研究情境中,被试保留默认选项正是受到其作为态度的暗含推荐(Implicit Commendations)(黄宝珍等,2011)。虽然研究结果表明了这种“暗荐”能够起效,但毕竟仅在态度层面;影响实际生育行为的因素复杂,默认选项效应的助推效果更多的是一种辅助,必须结合优化生育的各项政策,才能真正支持育龄人群“敢生能养”。

(二)卷入度的调节:以“事不关己”者为作用对象

研究1还显示了外显和隐含默认选项对生育意愿的影响存在卷入度的边界。在高卷入度下,外显默认选项对生育意愿的提升显著高于无默认选项,隐含默认选项居中;在低卷入度下,隐含默认选项对生育意愿的提升显著高于无默认选项,外显默认选项居中。而无论卷入度的高低,无默认选项对生育意愿的提升都是最小的。这说明卷入度作为一种影响生育意愿的心理因素,体现了人的“自我性”。

整体而言,卷入度低的个体更易受到“暗荐”的影响(如图2所示)。有研究表明,默认选项正是一种政策制定者向政策对象说的“悄悄话”,传达制定者所认为的最佳选项(Brown & Krishna,2004;Dinner et al.,2011)。隐含默认选项采取这样一种隐晦的表达方式,润物细无声。对于生育政策的作用对象,越感觉“事不关己”,越可能接受默认选项的助推,在不知不觉中完成转变。这就可以解释卷入度为什么可以调节生育意愿与默认选项之间的关系,为生育意愿的默认效应提供了新的条件。此处的“事不关己”并不意味着生育真的与己无关,更多的是内心偏好尚未清晰或尚未进入考虑阶段而产生的一种心理状态。将这类“事不关己”者纳入受“助”范围,既强化了默认选项对生育意愿的助推性,又体现了全社会在生育政策方面“一盘棋”的整体性。

(三)描述性规范的调节:营造政策氛围,防止“过犹不及”

研究2还显示了外显和隐含默认选项对生育意愿的影响存在描述性规范的边界,在强描述性规范下,隐含默认选项对生育意愿的提升显著高于无默认选项,外显默认选项居中;在弱描述性规范下,外显默认选项对生育意愿的提升显著高于无默认选项,隐含默认选项居中。而无论描述性规范的强弱,无默认选项对生育意愿的提升都是最小的,特别是在强描述性规范的条件下,生育意愿甚至出现了下降。这说明描述性规范作为一种影响生育意愿的环境因素,体现了人的“社会性”。

总体而言,强描述性规范下默认选项对生育意愿的促进作用会被削弱(如图3所示)。究其原因,可能是在向个体取向的社会转型中,现代人特别是年轻人将自己视为权利与义务、责任与利益的主体,反对被干预,要求自主权(陈晶莹、马建青,2022)。群体中大多数人的行为非但没有激起从众心理,反而唤醒了“心理阻抗”,增加了个体的不顺从性(刘汝萍等,2010; 邢采等,2019)。诚然,描述性规范作为一种被群体成员所广泛认可的行为标准,具有历史延续性与相对稳定性,难以被短期的或简单的干预所改变。决策者需注意防范“过犹不及”的政策结果,使用适度、渐进的手段营造一个相对宽松的政策环境与社会氛围,避免用力过猛,适得其反。

(四)创新与局限

本研究的创新性在于,首次尝试将促进生育这一时代的重大议题与行为决策领域的默认效应研究相结合。一项最新的元分析显示,默认选项设置的助推效果集中在健康领域、金钱领域和环保领域,且以西方研究为主(赵宁等,2022),尚未发现在生育领域的讨论。本研究进一步区分了默认效应的不同类型,在此基础上探索外显和内隐默认选项对生育意愿的影响及其边界,所得结果既丰富了生育意愿影响因素的既有文献,同时也拓展了行为公共政策的研究领域;为“助推”的中国实践提供了经验证据,亦给默认选项的有效性增添了新的注解。

本研究的局限性在于,首先,尽管研究显示了默认选项对生育意愿的积极作用,但生育意愿不等于实际的生育行为。必须指出,以默认选项为代表的助推工具不可能替代影响生育的政策手段,后者才是治本之策。其次,本研究确认了默认选项影响生育意愿的边界条件,但对其中的原因并未展开分析。因此针对默认选项在生育问题上的过程机制的研究,未来还需继续跟进。最后,本研究对于自变量和调节变量的操纵性检验,以自我报告和填答为主(6)隐含默认选项的自我填答式,严格来说并不属于“事后操纵”。。这虽然是惯常做法,但今后还可以设计更多低干预形式(如外部观察、客观指标等),以加强研究的连贯性和有效性(卫旭华等,2022)。

(五)结语

党的第十九届五中全会提出“增强生育政策的包容性”,首次将“包容性”与生育政策关联起来,标志着中国生育政策已从数量约束性策略,转向结构优化性策略,再到现在的包容性策略(石人炳,2021)。包容性的内涵之一是对生育全过程的关注与支持。在《决定》实施一周年之际,2022年8月16日,经国务院同意,国家卫健委、国家发改委等17个部门联合印发了《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》,将婚嫁、生育、养育、教育综合考虑,这正是对包容性的落实,对全过程的统筹。本文旨在提高民众对生育二孩的潜在意愿或“默认感”,将政策的提法由“允许”生两个转变为“提倡”生两个,营造以生两个为基线、生三个为导向的政策环境。改变“默认感”、促进育龄人口“想生”只是生育全过程的第一步,如何让“能生”之人“敢生”,到把孩子平安顺利生下,再到养育好教育好,才是中国生育政策包容性的整体发力点(杨菊华,2021)。建立全方位一体化的生育支持政策体系是“硬”措施,而通过创设默认生育二孩的政策环境,形成默认生育二孩、鼓励生育三孩的心理氛围,则属于“软”工具。如果“重硬轻软”,就可能带来生育政策的瞄准偏差,进而导致政策效果十分有限(陈友华、孙永健,2022)。反之,软硬兼施必将提高公众对公共政策的支持和偏好(Banerjee et al.,2021;胡赛全等,2022),进而助推生育友好型社会的构建。以助推为代表的软政策新范式,不止适用于英美国家,不仅局限于个别情境(John,2019;张宁、张书维,2020);在未来的中国,行之有效,大有可为。