漳村矿采区动压巷道围岩稳定性分析及治理措施研究

2022-11-01冯艳杰

冯艳杰

(潞安集团漳村煤矿,山西 长治 046000)

煤层动压巷道已经成为影响煤矿安全生产的重要因素之一,动压巷道比一般巷道面临的围岩条件更为复杂,两帮为低强度的煤体,直接顶和直接底由力学性质较差的砂质岩和泥质岩组成,而力学性质较稳定的深部围岩组成老顶和老底;除此之外,动压巷道围岩受载条件复杂,在工作面超前支承压力的影响下[1-2],围岩底鼓和两帮移近的现象更为强烈。由此可见,对井下采区动压巷道围岩稳定性进行分析并提出针对性的治理措施具有十分重要的现实意义。

1 研究对象

本文依托漳村煤矿西下山材料巷和25采区材料巷、胶带巷等动压巷道为工程背景进行研究。

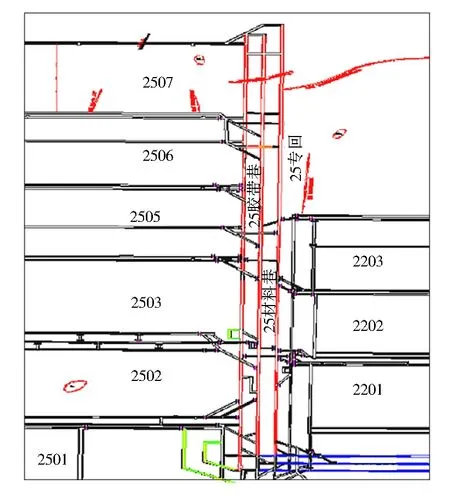

25采区巷道(红色标注)为南北向平行布置,西下山巷道为东西向布置,巷道间距均为30 m(中-中),断面均为5 m(宽)×3.5 m(高);该采区内布置6个工作面,目前2505工作面正在回采,2506工作面正在圈定。巷道均采用锚网支护,立交点及地质构造区采用工钢锚网联合支护。采区巷道布置关系如图1 所示。

2 动压巷道变形情况

2.1 西下山材料巷

现场实测表明,西下山材料巷整条巷道在3 400~3 650 m范围内变形较严重,主要体现为北帮U型钢棚肩角位置受压严重,U型钢棚肩角弧线压直;局部区域可见少量帮鼓现象,棚顶尖锐,两侧棚腿有明显变形,最大变形量达0.2 m;个别钢棚有扭曲变形。典型变形有7处,具体统计如表1所示。

图1 采区巷道布置关系

2.2 25采区材料巷

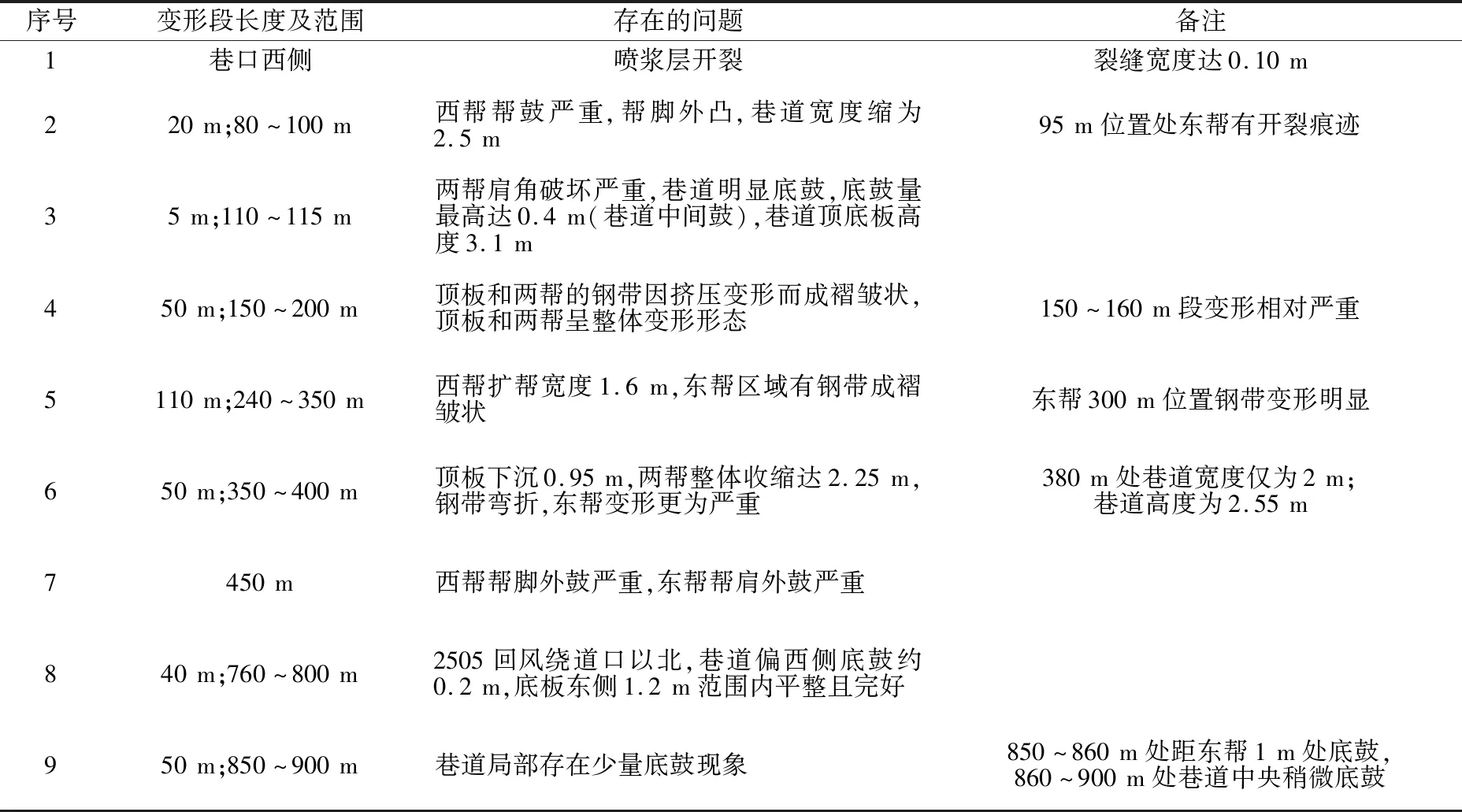

25采区材料巷分段呈现“顶板下沉、两帮移近、底鼓”等现象,西帮呈现出整体向巷内滑移现象,而东帮呈现出肩凸、腰凹、脚凸现象,且西帮移近量普遍大于东帮;两帮与顶板交联程度较差,西帮滑移变形已使部分顶锚杆进入煤体内部。从巷道变形破坏的形态来看,巷道既受到水平方向的推力使两帮移近、顶板压缩,也受到竖直方向的压力使两帮褶叠帮鼓、顶板下沉。典型变形有9处,具体统计如表2所示。

2.3 25采区胶带巷

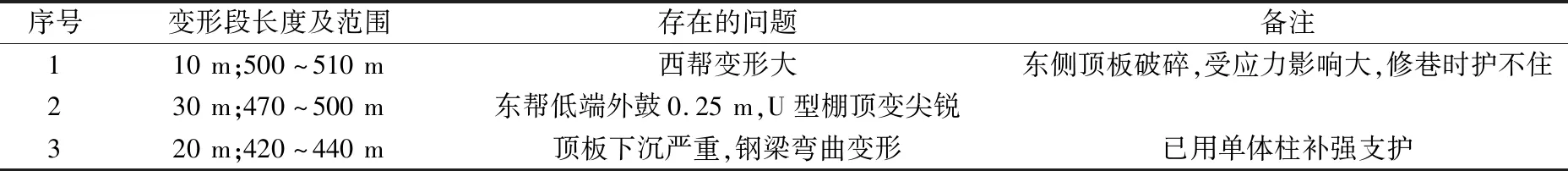

25采区胶带巷整体顶板较为破碎,西帮变形较大。局部区域顶板下沉、钢梁弯曲,东帮底端外鼓,U型棚顶变尖锐。典型变形有3处,具体统计如表3所示。

表1 西下山巷典型变形统计

表2 25采区材料巷典型变形统计

表3 25采区胶带巷典型变形统计

3 动压巷道应力场分析及钻孔窥视验证

动压巷道受载条件复杂,不仅受到原岩应力场作用,还受到构造应力场和采动应力场的作用[3-4],多种应力复合作用导致动压巷道围岩变形严重;本文在分析应力场对巷道影响的原因后采用钻孔窥视仪探测煤(岩)体内部发育情况来验证分析结果。

3.1 应力场分析

3.1.1 原岩应力场

结合之前井下近25采区(实际地点为23采区排水风巷2号贯通向南20 m处)地应力实测数据显示,该处最大水平主应力,方向为NW57.1°,最小水平主应力,垂直主应力;可知该处垂直主应力大于最大水平主应力,围岩原岩应力以自重应力场为主。

3.1.2 构造应力场

从图1中的底板等高线可知,25采区大巷的0~650 m范围内在局部区域属于小向斜构造,650~900 m范围内在局部区域属于小背斜构造,但整体而言25采区大巷所处位置底板起伏比较小,所有巷道周边均未见较大断层。

3.1.3 采动应力场

从图1中可以看到,25采区大巷东西两侧分别为22采区和25采区的采空区,其中,105~665 m为2502和2503的采空区。随着22采区工作面的回采,25采区实体煤承担了上覆岩层中的相当一部分重量且回采面积越大,承载重量越大;但随着25采区工作面的回采,其上覆岩层重量转由25采区大巷煤柱实体煤来承担,在双重采动影响下,大巷煤柱应力集中,巷道变形严重。

从三种应力场进行分析,可以得出,对于最大水平主应力,与东西向布置的巷道存在23.9°的锐角,最大水平应力的分力为沿巷道东西走向,垂直于巷道帮壁面的分力较小,虽在一定程度上将会促进25采区巷道西帮帮鼓,但整体对西下山材料巷的稳定性的影响较小;对于构造应力,25采区巷道布置范围内无较大地质构造,构造应力对25采区巷道变形的影响可忽略不计;对于采动应力,22采区采空范围大,上覆岩层回转下沉造成的扰动在25采区大巷变形中起主导作用;在上覆岩层回转下沉过程中,一是竖直方向的应力增加使煤体破裂;二是形成的水平方向的应力分量使煤体水平滑移,由此造成25采区巷道顶板下沉、底鼓、两帮滑移,且东帮变形严重。

3.2 钻孔窥视验证

为提高验证准确性,分别在25采区材料巷250 m、470 m、520 m、535 m、600 m、615 m处设置6个顶板窥视孔和25采区专回350 m、460 m、540 m、640 m处布置4个巷帮窥视孔,其观察结果如下:

1) 窥视结果显示顶板上方5.2~5.7 m为泥岩直接顶,平均厚度5.45 m,直接顶上方5.3~9.5 m为中粒砂岩老顶,平均厚度7.4 m,具有水平层理和斜层理;

2) 横向方向,470 m和615 m处两孔较为破碎,存在局部张拉裂隙;

3) 纵向方向,顶板直接顶纵向裂隙较多,主要集中在3.8~4.9 m,且分别在0.7 m和2.8 m两处产生离层,老顶整体完整性较好;

4) 专回西帮0~2.3 m煤体较为破碎,3.1~5.3 m裂隙发育;东帮0~0.9 m煤体较为破碎,2.1~3.6 m裂隙发育。

综上所述,钻孔窥视结果与应力场分析原因相互印证,顶板窥视表明岩层相对稳定,两帮窥视结果显示两帮为非对称破坏,且西帮破坏深度比东帮要深;综合其原因为22采区上覆岩层下沉回转导致巷道东帮的水平滑移大于西帮,西帮所受垂直应力大于东帮,因此西帮破坏深度更大。

4 巷道治理技术措施

结合上述分析的巷道破坏原因,提出针对性的巷道治理技术措施来消除巷道重复修理难题。

4.1 改造施工

对25采区专回、材料巷以刷东帮施工为主,刷西帮时以刷帮后距瓦斯抽放管路500 mm(刷至实体煤)为宜进行控制,刷帮后总巷宽不小于4.6 m;胶带巷部分顶板下沉严重地段刷帮挑顶改造并套架U29拱架支护。

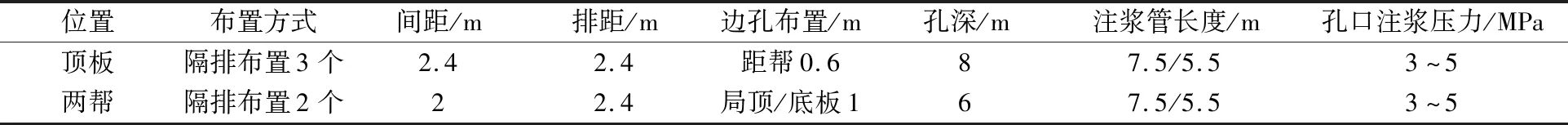

4.2 注浆加固

使用水泥浆或者水泥水玻璃双浆液为注浆材料,依次对专回-材料巷-胶带巷进行注浆,注浆施工设置参数如表4所示。

表4 注浆施工参数

5 结 语

本文通过对漳村矿3条动压巷道进行地应力实测、应力场分析、钻孔窥视仪验证分析结果,针对性地提出了治理技术措施,该措施在井下实际应用中取得了良好效果,有效控制了围岩变形,为其它采区巷道出现类似情况提供参考依据,同时减少了重复投入施工的次数,保证了巷道服务年限,对促进矿井可持续发展具有重要的现实意义。