COVID-19疫情下体育锻炼对居民抑郁风险的影响及作用机制

——基于CFPS调查数据的实证分析

2022-11-01王海霞许金富魏德样

王海霞,许金富,魏德样

新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情,因传染速度快、对人体免疫系统攻击力强、治疗时间长等特点,给人类生活方式及身体健康带来严重威胁。为了控制COVID-19疫情的蔓延,国家卫生健康委员会办公厅提出非必要尽量减少外出等防疫要求,极大程度地限制了人们的社会交往。随着社交隔离时长的增加,加之频繁报出的死亡人数、确诊病例、疑似病例、密接人员等过载的负面信息,对居民的心理健康带来了巨大冲击,使人们产生恐惧、孤独、焦虑、失落等负面情绪,导致抑郁风险不断升高。

抑郁症是最常见的精神心理障碍,是指个体感到无力应对外界压力而产生的消极情绪体验。中国科学院院士称,截止到2021年底,COVID-19疫情给全球增加了约7 000万抑郁症患者,约9 000万焦虑症患者。此外,关于心理健康的最新调查结果显示,疫情期间我国有27.9%的人群有抑郁症状,29.2%的人群有失眠症状,24.4%的人群有急性应激症状,而医护人员的抑郁症状检出率更是高达50.7%。长时间的抑郁、焦虑会给人们的生活质量造成极大的不良影响,重度抑郁症患者还会出现自杀情况。研究证实,积极的健身行为不仅与增强机体的免疫能力密切相关,而且也是降低COVID-19病毒对居民消极情绪影响的外在条件;另一项荟萃分析也得出,体育锻炼能够明显改善患者的焦虑水平,与非干预组相比,体育锻炼组对患有抑郁和焦虑人群心理健康的正向影响作用更显著。但也有研究提出,体育锻炼的抗抑郁效应不明显,甚至可能增加了抑郁症等精神健康风险,随机试验结果也有类似的发现。现如今,关于体育锻炼与抑郁风险的研究主要集中在学生或老年人等小样本范围内,少有学者将研究视角放在疫情期间全国性、大规模的社会跟踪调查项目上,对把握COVID-19疫情下体育锻炼影响抑郁风险的影响及作用机制仍有欠缺和不足。因此,本研究旨在探究COVID-19流行期间体育锻炼对居民抑郁风险的影响,并厘清内在影响机制,从而更好地指导人们通过体育锻炼调节心理健康。

1 文献回顾与研究假设

1.1 体育锻炼对抑郁风险的影响

COVID-19疫情爆发后,抑郁症患者日益增加,逐渐引起各界的重视。当前,抑郁症主要依赖于药物治疗,随着科技的进步出现了重复经颅磁刺激治疗、电针治疗、改良电休克治疗等物理治疗方式。目前存在部分轻度或中度抑郁症患者认为自己没有心理疾病而拒绝治疗,或因药物治疗费用高昂、副作用大中途放弃治疗的问题。体育锻炼作为众多非药物治疗指南的推荐方法,其与抑郁风险的关系也得到学术界的高度关注。早在2003年SARS 病毒流行期间就有研究指出,体育锻炼能明显改善公共突发性危机事件引起的不良心理健康状态。

国外学者试图提出体育锻炼降低抑郁风险机制的假说:任务掌握假说认为,体育锻炼是一种转移、分散注意力的良好方式,参与者在锻炼过程中或完成练习任务后,他们的成就感、自我价值感及对外在环境的控制感都会得到增强,对抑郁水平的缓解具有重要作用;内啡肽假说认为,体育锻炼能促进人体下丘脑分泌B-内啡肽,使锻炼者心情愉悦,有助于降低锻炼者的抑郁程度;单胺假说认为,运动可以使人体内单胺类递质的浓度升高,加快神经元对多巴胺(DA)、5 羟基色氨酸(5-HT)、去甲肾上腺素(NE)等递质的吸收,从而改善参与者的消极情绪,起到治疗抑郁的作用。国内也有学者从生物学和心理学进行解释。神经生物学认为,体育锻炼能够有效调控神经营养因子的浓度,调节microRNAs的表达,促进兴奋类神经递质的释放,被称为改善抑郁倾向最为安全的做法;心理神经免疫学认为,抑郁症患者的免疫系统受到破坏,通过体育锻炼可以通过调节自我效能感及人体交感神经系统等机制来缓解负面情绪。因此,在COVID-19疫情期间,适宜的体育锻炼被推荐为调节个体心理健康的重要手段。

基于此,本研究提出假设H:COVID-19疫情期间参加体育锻炼能显著降低居民的抑郁风险。

1.2 睡眠质量、健康水平的中介作用

睡眠是保障人体免疫力的最后一道防线,在COVID-19疫情防控常态化背景下,由于失业、还不上房贷车贷、生活方式改变等种种压力,使很多人出现入睡困难、多梦早醒等现象,导致睡眠质量严重下降。据了解,睡眠不足会引起人体内分泌失调诱发抑郁症。为此,关注COVID-19疫情期间人们的睡眠质量具有重要的现实意义。现阶段,体育锻炼已成为存在睡眠障碍个体的自助式疗法,并且被认为是提高睡眠质量的补充替代疗法。Kruchi从产热效应视角指出,人们在体育锻炼后,人体体温升高,在下丘脑的调控下降温机制得到增强,能够缩短入睡时间。一项针对老年人的研究发现,进行16周的太极拳锻炼,能显著提高老年人群的睡眠质量,并在停练8周后仍能维持良好的睡眠状态。另一项Meta分析指出,人们在进行体育锻炼过程中,会一定程度地排汗,使食欲肽水平下调,觉醒水平降低,进而达到促进睡眠及抗失眠的效果。其次,健康是人们生活和工作的重要保障和动力源泉,人的健康不是与生俱来的,需要随时呵护。在COVID-19疫情期间持续的社交隔离,导致居民体力活动不足不仅会降低机体抵御病毒感染的能力,还可能会对大众形成“第二次”健康威胁,而参加体育锻炼无疑是提升身体健康水平最为经济有效的方式。从生物学角度进行分析发现,参与体育锻炼能够刺激到内脏器官,运动后体内多巴胺、肾上腺素等激素分泌增加,使新陈代谢加快,给身体带来健康效应。一项在欧联盟15个国家的调查研究得出,参加体育活动能显著地提升居民的健康水平。

据此,本研究提出假设H:COVID-19疫情期间参加体育锻炼对居民的睡眠质量、健康水平具有显著促进作用。

有研究指出,睡眠质量、健康水平与抑郁、焦虑等负面情绪密切相关,在抑郁症患者中约有80%的人存在早醒、失眠等睡眠障碍。Pritchett等研究认为,失眠与精神分裂症在基因机制方面是重叠的,对有睡眠障碍的人进行运动干预,有助于降低抑郁症的发生率。也有学者认为,健康水平较低的居民通常伴有明显的抑郁情绪。

因此,为了进一步探究体育锻炼对居民抑郁风险影响的深层作用机制,本研究提出假设H:COVID-19疫情期间体育锻炼通过提高居民的睡眠质量、健康水平,进而降低抑郁风险。

1.3 社会参与、社会阶层的调节作用

社会参与是促进心理健康的一个关键方面。相关研究表明,体育是具有社会属性的活动,是社会环境中人与人沟通与交流最为真切的纽带,在社会参与过程中通过拓展人际交往网络,催生出越来越多紧密联系的社会群体,能够直接或间接地增加低参与者与高参与者的联系,促进个体进行体育锻炼。也有研究指出,社会参与满足了人们的情感交流,增加了自身的愉快体验,社会参与度越高的人更容易参加体育锻炼,心理健康水平得分也越高。黄谦的研究认为,体育锻炼对社会参与具有显著的正向影响作用,体育锻炼提供的社交环境为参与者提供了更多关于社会活动、时事政治等信息的交流空间,体育锻炼频率提高,人们参与社会组织和政治的可能性也会显著提高,社会参与和体育锻炼间存在着良性循环。社会阶层是社会学研究的一个重要内容,是指个体对所处社会地位的认同。社会阶层和心理健康水平之间的阶梯效应已得到学术界的认可,在COVID-19疫情期间,社会阶层高的居民,更有可能居住在疫情防控更好的社区,取得更多的防护物资和生活物资,从而降低人们的抑郁风险和感染风险,即COVID-19疫情期间社会阶层低的人会感受到更多的生活压力,从而产生更多抑郁情绪。Wann等认为,体育锻炼者的阶层认同感越高,运动后带来的幸福感体验越高,积极精神回报也就越高,抑郁风险越低。也有学者指出,随着社会地位的升高,体育锻炼的抗抑郁效应呈下降趋势。

因此,本研究认为在体育锻炼降低抑郁风险的过程中,可能会受到社会参与、社会阶层的调节作用,故提出假设H:COVID-19疫情期间社会参与、社会阶层调节体育锻炼对抑郁风险的影响关系。

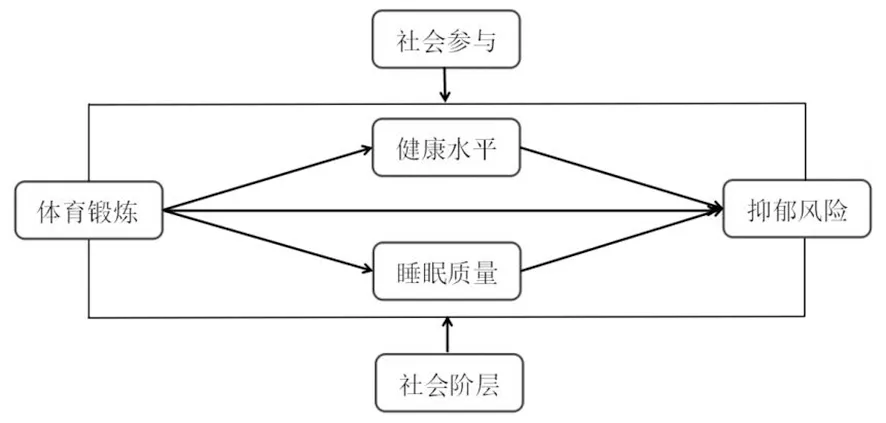

综合以上对相关变量的关系论证及假设推导,构建出体育锻炼影响抑郁风险的概念模型(见图1)。

图1 体育锻炼对抑郁风险的影响概念模型图

2 数据与变量

2.1 数据来源

本研究所用数据来自北京大学中国社会科学调查中心最新发布的COVID-19疫情期间完成的2020年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS)数据。该调查以2010年为基线,并在之后的每2年进行一次追踪调查。CFPS旨在通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层次诸多研究主题在内的动态变化,是一项全国性的社会跟踪调查项目,具有较强的代表性。2020年追踪调查目标样本规模为16 000户,调查对象包含样本户中的全部家庭成员。根据研究需要,本文选取的样本共包含28 590人,在剔除所需变量的部分缺失值及异常值样本后,形成7 519个有效样本。

2.2 变量说明

2.2.1 被解释变量

抑郁风险(Depression)。采用流动中心抑郁自评量表(Center for Epidemiologic Studies Depression,CES-D)进行测量。该量表由美国国立精神卫生研究所Radloff编制,已被着重用来评价抑郁水平。CFPS2020使用的是CES-D 8题版本,题目为“指出在过去一周内各种感受或行为的发生频率”,包括:我觉得生活无法继续、我感到悲伤难过、我生活快乐、我感到孤独、我感到愉快、我的睡眠不好、我觉得做任何事都很费劲、我感到情绪低落。将答案“几乎没有、有时候有、经常有、大多数时候有”分别赋值0~3(反向问题已转置)。将8项得分相加,取值范围为5~24,总分越高,表示抑郁风险越高。该量表的内部一致性Cronbach’s ɑ系数是0.758 2,表明量表的内部一致性较好。

2.2.2 解释变量

体育锻炼(Exercise)是本研究的解释变量,是指个体以增强体质增进健康为目的,以体育锻炼为主要手段的身体活动过程。相关文献显示,只有当体育锻炼频率(以下简称锻炼频率)和体育锻炼时间(以下简称锻炼时间)达到一定的量才能起到降低抑郁风险的作用。英国卫生与保健优化研究中心推荐,治疗抑郁症最优的方案为每周至少3次30 min以上的中小强度体育锻炼。因此,本研究借鉴钟华梅等研究的测量方法,选出CFPS2020中问题“锻炼身体的频率,不包括以上下班为单一目的骑车、走路”测度锻炼频率。将答案“从不参加、平均每月不足1次、平均每月1次以上、平均每周1~2次、平均每周3~4次、平均每周5次及以上、每天1次、每天两次及以上”分别赋值0~7;根据“过去12个月,一般情况下,你/您每次锻炼多少分钟”测度锻炼时间。将答案“平均每周锻炼频率≥3~4次和每次锻炼时间≥30 min”定义为参加体育锻炼赋值为2,否则赋值为1。

2.2.3 中介变量

睡眠质量(Sleep)。本研究通过个体对睡眠质量的主观评价来反映。从CFPS2020问卷中筛选出“我睡得不好”这一问题进行测度,将答案“几乎没有、有些时候、经常有、大多数时候有”分别赋值1~4,得分越高,表明睡眠质量越差。

健康水平(Health)。健康水平通过个体自评健康进行测度,它是反映当前健康状况和预测未来健康状况的较好指标,是一个综合性的反映个人健康状况的指标,已被广泛应用于研究中。题目为“你/您认为自己的健康状况如何”,将答案“不健康、一般、比较健康、很健康、非常健康”分别赋值1~5。

2.2.4 调节变量

社会参与(Participation)。目前对社会参与的界定仍存在一定的争议,国外的一项研究表明,关于社会参与的定义有43种之多。由于社会参与的测量方法受数据的可得性限制,因此学者们的评价方法并不统一。基于以往的研究经验并结合数据的可获得性,本研究从政治参与和宗教参与来测评居民的社会参与。对应问卷中的问题:“最近五年内您是否在村/居委会选举中投过票” “是否是宗教信仰团体成员”,将答案操作化为虚拟变量:否=0,是=1。在分析过程中,居民只要参加以上2种社会参与中的一种即为有社会参与赋值为1,否则为没有社会参与赋值为0。

社会阶层(Position)。采用被访者的自评社会阶层进行测度,对应CFPS2020问卷中的问题是“您给自己在本地的社会地位打几分”,答案从“很低到很高”,分别赋值1~5。

2.2.5 控制变量

在统计模型分析时选取以下两组控制变量:人口学特征。包含性别(女=0,男=1)、年龄(青年人为16~44岁=1,中年人为45~59岁=2,老年人为≥60岁=3)、婚姻状况(丧偶=0,未婚=1,已婚=2)、受教育程度(文盲/半文盲=1,小学=2,初中=3,高中/中专/技校/职高=4,大专=5,本科=6,硕士及以上=7)、城乡(农村=0,城镇=1)、收入水平(中低收入为0~9.99万元=1,高收入为10万元及以上=2)等。客观身体健康状况。包括过去两周是否身体不适、半年内是否有慢性疾病、过去12个月是否因病住院,将答案操作化为虚拟变量:否=0,是=1、医疗总费用。各变量的描述性统计见表1。

表1 各变量描述性统计分析结果表(N=7 519)

2.3 中介效应模型设定

为了验证前文提出的研究假设,本研究参照温忠麟中介效应三步检验法进行验证,具体模型设定如下:

=ɑ+++

(1)

/=ɑ+++

(2)

=ɑ++/++

(3)

其中,公式(1)和(3)中,为被解释变量,解释变量为;公式(2)中被解释变量为中介变量/,解释变量为,为控制变量,ɑ为常数项,、、为变量系数。具体步骤为:第一步,运用公式(1)验证与之间的关系,代表总效应,若显著则继续方程(2)的检验,否则停止检验;第二步,运用公式(2)验证与/之间的关系,若显著,表明存在中介效应;第三步,运用公式(3)将与/同时纳入模型,检验两者对的作用,观察和是否显著,用来衡量体育锻炼的直接效应。若不显著显著,则/存在完全中介效应;若显著也显著,则/只存在部分中介效应。在验证过程中,采用Stata15.1软件中的Sgmediation命令进行中介效应检验,数据 Sobel 检验、Goodman 检验1和Goodman检验2由计算机自动生成,此处不再列出具体计算方式。

2.4 调节效应模型设定

为了检验COVID-19疫情期间体育锻炼是否通过社会参与、社会阶层对抑郁风险产生作用,本研究在公式(3)的基础上加入自变量与调节变量的乘积交互项,构建了调节效应模型。

3 实证结果

3.1 基准回归结果分析

表2是体育锻炼对居民抑郁风险影响的多变量回归结果。采用OLS回归模型进行分析显示,模型1中体育锻炼对抑郁风险的回归系数为负,模型2中在加入控制变量后回归结果仍然为负,并通过1%水平的显著性检验。由于抑郁风险是负向指标,即得分越低抑郁风险越低。因此,可以认为COVID-19疫情期间参加体育锻炼能够降低居民的抑郁风险,假设H得到验证。控制变量方面,从人口学变量来看,性别、年龄、受教育水平、城乡、婚姻的回归结果均为负向显著,表明女性、青年人、受教育水平低、乡村、丧偶/未婚的居民抑郁风险更高;收入水平的回归系数为-0.078,虽然在统计上并不显著,但是预测的方向说明收入水平较高的居民抑郁风险可能更低;从客观身体健康状况变量来看,是否身体不适、是否有慢性疾病、是否因病住院、医疗总费用的回归结果均为正向显著,表明客观身体健康状况较差、医疗总费用高的居民抑郁风险更高。分析可知,男性(性别优势)、城镇(地理位置优势)、中年人和已婚(年龄优势)、受教育水平高(教育优势)、客观健康水平高(健康优势)这类群体具有相对优势性,他们拥有的体育资源和公共服务供给高于其他群体,就会有更多的机会参与体育锻炼,进而通过体育锻炼获取比其他群体更高的心理健康水平,即体育锻炼在降低抑郁风险时存在马太效应。

表2 基准回归结果表

3.2 中介效应检验

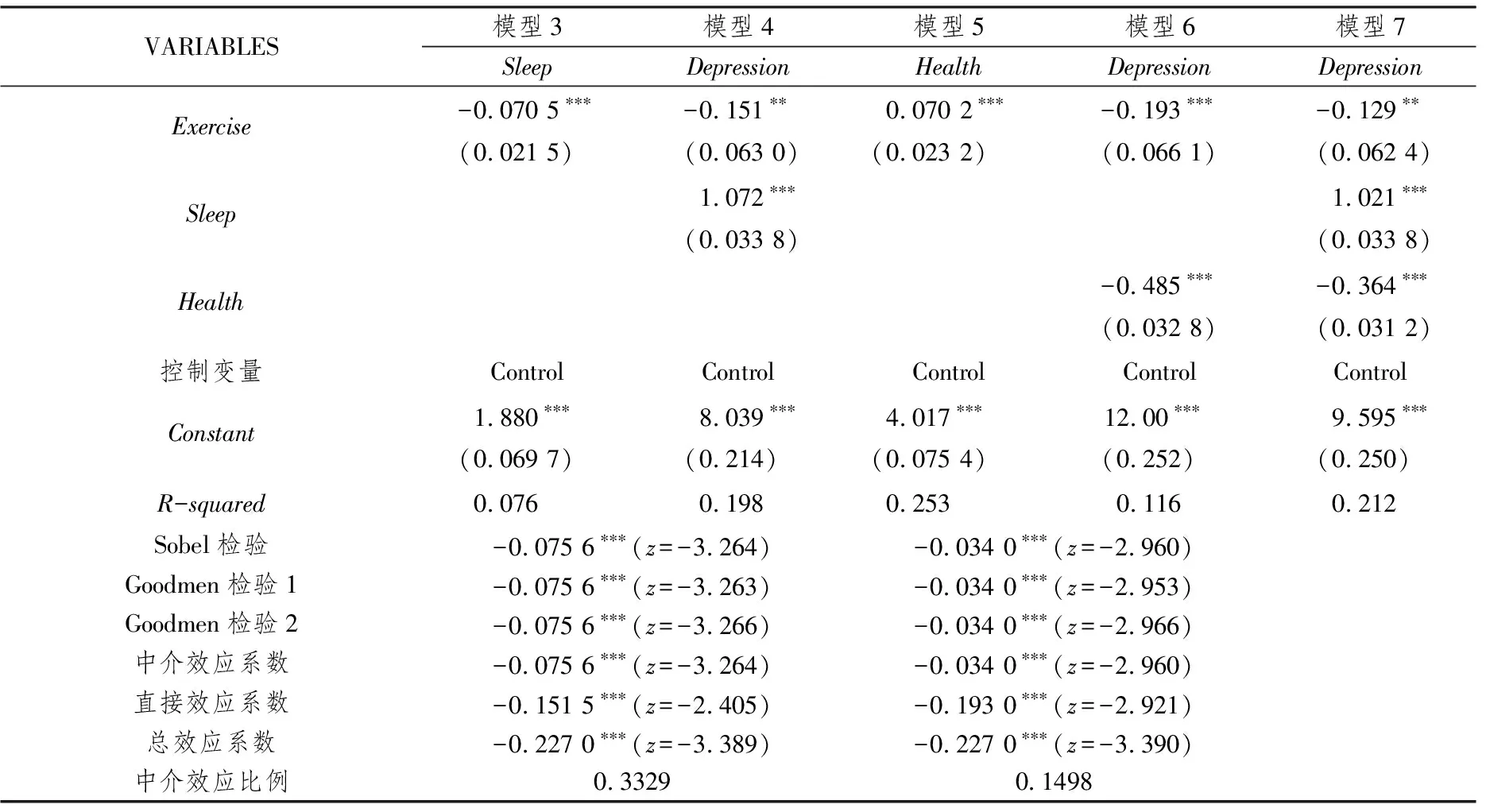

依据前文提出的假设,进一步构建中介效应模型进行验证。表3中模型3和模型5是中介效应检验的第二步,模型3验证了体育锻炼对睡眠质量的作用,回归系数在1%水平上显著为负,由于睡眠质量是负向指标,可得出COVID-19疫情期间参加体育锻炼能够改善居民的睡眠质量;模型5验证了体育锻炼对健康水平的作用,回归系数在1%水平上显著为正,表明COVID-19疫情期间参加体育锻炼能够提高居民的健康水平;因此,假设H得到验证。模型4和模型6为中介效应检验的第三步,睡眠质量和健康水平的系数分别为1.072、-0.485,均通过1%水平上显著性检验,表明睡眠质量差、健康水平低的居民抑郁风险更高。模型4和模型7为依次加入睡眠质量、健康水平后,体育锻炼对抑郁风险的影响,可看出抑郁风险的系数依旧显著,但与模型2相比,系数绝对值明显下降(-0.227、-0.151、-0.129)。检验结果表明,睡眠质量和健康水平在体育锻炼与抑郁风险之间存在部分中介效应。其中,睡眠质量的中介效应占比为33.29%,健康水平的中介效应占比为14.98%。本研究在Sgmediation命令检验过程中提供了Sobel、Goodman1、Goodman2三种显著性检验,均呈显著性。假设 H得到验证。

表3 中介效应机制检验表

3.3 调节效应检验

Hayes建议对调节效应模型中的自变量及调节变量进行中心化处理,由中心化后自变量与调节变量的乘积生成交互项,会使方程系数更具解释意义。因此,本研究分别生成中心化处理后体育锻炼与社会参与、社会阶层的交互项,考察是否存在调节效应(表4)。

模型8~12均是引入控制变量后的回归结果。从表4中可以看出,模型8的系数显著,即主效应系数显著。模型10的验证结果显示,体育锻炼系数在 1%的水平下显著为负,体育锻炼与社会参与的交互项系数在5%的水平下也显著为负,表明在COVID-19疫情期间社会参与对体育锻炼与抑郁风险的关系存在显著的正向调节效应,当居民进行社会参与时,会强化体育锻炼对抑郁风险的抑制作用。模型12的验证结果表明,体育锻炼系数在 1%的水平下显著为负,体育锻炼与社会阶层的交互项系数在10%的水平下也显著为负,表明在COVID-19疫情期间社会阶层对体育锻炼与抑郁风险的关系也存在显著的正向调节效应,即居民的社会阶层越高,体育锻炼降低抑郁风险的机制就越强。通过调节效应检验发现,“体育锻炼—社会参与—抑郁风险、体育锻炼—社会阶层—抑郁风险”两条调节效应路径成立,假设H得到验证。

表4 调节效应回归分析结果表

3.4 稳健性检验

为了验证结果的稳健性,本研究把模型中的核心解释变量体育锻炼()变更为有效锻炼行为()进行测量。采用美国运动医学学院的建议,将每周至少运动150 min 作为有效锻炼形式的临界值,当每周运动时长大于≥150 min时赋值为1,否则赋值为0。从模型13可知,COVID-19疫情期间有效锻炼行为显著降低了居民的抑郁风险(=-0.179,<0.01)。模型14~15为依次加入中介变量睡眠质量和健康水平后的回归结果,可看出有效锻炼行为的系数绝对值逐渐减小(-0.179、-0.145、-0.121),且通过显著性检验,表明睡眠质量和健康水平在有效锻炼行为降低抑郁风险中起到部分中介作用。从模型16~18中可看出,标准化处理后有效锻炼行为的系数、有效锻炼行为×社会参与的系数、有效锻炼行为×社会阶层的系数方向及显著性均与前文一致,表明“有效锻炼行为—社会参与—抑郁风险、有效锻炼行为—社会阶层—抑郁风险”两条调节效应路径成立。基于以上稳健性检验结果,可以确定实证研究结果可靠、有效。稳健性检验结果见表5。

表5 稳健性检验结果表

4 讨 论

4.1 体育锻炼的降抑郁风险作用

4.2 睡眠质量、健康水平的中介作用机制

表2~3中模型2、模型3、模型4为中介效应三步检验法,回归系数比较显示,睡眠质量在体育锻炼对抑郁风险影响关系中存在部分中介作用,表明COVID-19疫情下参加体育锻炼既可以直接降低抑郁风险,也可以通过改善睡眠质量降低抑郁风险。该结果与前人的研究结果相符。刘洋的研究认为,睡眠是恢复身体机能的重要条件,如果睡眠受到影响将会引发一系列的心理健康问题,即睡眠质量越好,越不易产生抑郁风险。汪浩的研究证明了规律的体育锻炼能提高个人的睡眠质量,改善心理健康水平,其作用机制是体育锻炼后练习者产生的疲劳感,促进大脑分泌抑制兴奋的物质来提高睡眠效率,调节生物周期节律,进而降低居民的抑郁水平,即睡眠质量在体育锻炼与抑郁风险间具有部分中介作用。

表2~3中模型2、模型5、模型6的回归结果显示,健康水平在体育锻炼对抑郁风险影响关系中存在部分中介作用,表明COVID-19疫情下参加体育锻炼既可以直接降低抑郁风险,也可以通过提高健康水平降低抑郁风险。该结果与以往研究结果相吻合,即体育锻炼是健康投资,参加体育锻炼能够提高健康水平,同时健康水平又是预测抑郁风险的重要前提,三者密不可分,形成了体育锻炼—健康水平—抑郁风险的作用路径关系。此外,梁玉成等人研究发现,人们通过参加体育锻炼,起到了增强体质、增进心理健康的作用,能显著降低抑郁风险。经以上分析,可以认为睡眠质量和健康水平在影响体育锻炼降低抑郁风险过程中的中介作用具有较高的合理性。鉴于此,在COVID-19疫情期间,相关部门应推出适当的锻炼方案,提升大众体育锻炼的参与度,使其切身体验到体育锻炼带来的健康效益,从而为有效降低居民的抑郁风险打下基础。

4.3 社会参与、社会阶层的调节效应机制

表4中模型8和模型10的回归结果进一步验证了研究概念模型中社会参与调节作用的假设关系。这表明COVID-19疫情期间居民在参加体育锻炼降低抑郁风险的过程中,会受到社会参与的调节。就社会参与的调节作用而言,国内相关学者仅对社会参与对老年人心理健康的异质性关系进行探讨。然而,国外相关研究则对社会参与调节作用有所涉及,如Delaney &Keane等研究的结果表明,社会参与较高的人,参与体育锻炼后表现出较多的健康行为和较高的心理健康水平。一项对堪萨斯州农民进行的调查研究发现,社会参与度越高,获得的社会支持越多,对参与体育锻炼和降低抑郁风险也具有促进作用。经以上分析,可以认为社会参与在体育锻炼影响抑郁风险中的调节作用具有较高的合理性。鉴于此,在COVID-19疫情防控常态化的背景下,我们应积极做好个人防护措施,合理进行社会参与,充分发挥社会参与在通过体育锻炼降低抑郁风险过程中的调节作用。

模型8和模型12的验证结果进一步验证了研究概念模型中社会阶层调节作用的假设关系。这表明COVID-19疫情期间居民在参加体育锻炼降低抑郁风险的过程中,会受到社会阶层的调节。就社会阶层的调节作用而言,国内学者袁亚运等探讨了社会阶层显著调节广场舞运动对老年人心理健康的影响。国外学者Wilson等对不同社会阶层的人群进行研究,结果得出社会阶层越高的人群,越喜欢参加体育锻炼,心理健康水平也越高。此外,Demakakos等认为,主观阶层认知较高的人具备更好的调节情绪和应对压力的优势,会进一步作用于人们日常生活中的健康行为,有利于身心健康。由此可知,社会阶层较高的人参与体育锻炼降低抑郁风险的作用与社会阶层低的人有较大差别,因此,可以认为社会阶层在体育锻炼降低抑郁风险过程中的调节作用具有较高的合理性。鉴于此,在社会生活中,由于社会阶层的不同,人们通过参与体育锻炼降低抑郁风险的程度也会不同,因而应正确认知自己所处的社会阶层,明晰不同社会阶层的差异性,以形成良好的阶层认同感,充分发挥社会阶层在通过体育锻炼降低抑郁风险过程中的调节作用。

5 结论及建议

本研究采用CFPS2020年COVID-19疫情期间的追踪调查数据,对体育锻炼与抑郁风险的关系及内在机制进行实证分析,得出以下结论:(1)体育锻炼具有显著的抗抑郁风险效应,对降低抑郁风险作用在性别、年龄、受教育水平、城乡、婚姻、客观身体健康状况方面存在显著的群体差异,其中女性、青年人、受教育水平低、乡村、丧偶/未婚、客观身体健康状况较差、医疗总费用高的居民患抑郁的风险更高。(2)睡眠质量和健康水平在体育锻炼与抑郁风险的影响关系中起部分中介效应,体育锻炼通过提高居民的睡眠质量、健康水平,进而为降低抑郁风险创造可能性条件。(3)社会参与和社会阶层均正向调节体育锻炼降低抑郁风险的作用。

基于以上结论提出如下建议:(1)提高自我调控水平和控制能力。COVID-19疫情会改变人们的日常生活习惯,个人应锻炼自己对突发事件的适应能力,做到合理安排生活学习,坚持体育锻炼,以维持身心健康,稳定机体固有的生物节律;适当关注当前的疫情,正确看待网上传播的信息,并提高甄别虚假信息的能力,做到不传谣不信谣;当陷入焦虑、害怕、恐惧等负面情绪无法自我调节时,应及时寻求的心理诊疗和咨询机构,以避免负面情绪发展带来的不良影响。(2)建立健全心理卫生服务机构。在社会层面应通过网络、媒体等开展健康讲座或宣传心理卫生保健知识,必要时在基层组织对女性、青年人、受教育水平低、乡村、丧偶/未婚等脆弱群体进行心理辅导;对疫情的实时进展做到及时、准确的公开,避免广大居民产生恐慌心理;相关部门要加大对网络平台的监管力度,对散播虚假信息的平台和用户做出严格处理。(3)制定疫情期间体育锻炼标准。根据国家体育总局、世界卫生组织推荐的以在线运动课程为主的居家运动锻炼标准,居家隔离期间可通过使用跳绳、爬楼梯和斜坡、家用设备或徒手运动等进行有氧运动;使用简单家用负重物品或克服自身重量,如靠墙静蹲、平板支撑、超人起飞等,通过多次多组、合理控制间歇时间的方式进行力量练习;通过瑜伽、体操、伸展运动等进行柔韧及平衡练习。在选择体育锻炼项目时应充分考虑人际互动,设计以家庭为单位让全员参与的体育锻炼形式;还可以设计以朋友、邻里、社会团体、工作单位、居住小区等为单位的线上互动锻炼形式,强化运动参与,促进人际交往。随着我国疫情进入常态化防控期,居民可根据当地疫情防控要求,在公园、小区、体育场馆等宽广的地方保持社交距离,进行适度的体育锻炼,增进社会交往和社会参与。室外体育锻炼时社交安全距离为 2 m,而跑步或骑车的安全距离需要增加到5 m。