煤矸石堆积区土壤重金属潜在危害评价及污染特征

2022-10-31顾霖骏申艳军王念秦宋世杰聂文杰

顾霖骏,申艳军,2,3,王念秦,宋世杰,2,3,聂文杰,2,3

(1.西安科技大学 地质与环境学院,陕西 西安 710054;2.西安科技大学 煤炭绿色开采地质研究院,陕西 西安 710054;3.西安科技大学 陕西省煤炭绿色开发地质保障重点实验室,陕西 西安 710054)

0 引 言

煤矸石是中国生产及堆存规模第一的工业固体废弃物,年排放量约占原煤产量的10%~15%,累计积存量高达50~60亿t[1-2]。在“双碳”战略背景下,煤矸石资源化利用产业得到长足发展,但存在技术、产业更新滞后,盈利困难等不足,如何有序降低煤矸石堆存量、实现大宗量循环利用仍是煤炭行业绿色低碳转型面临的重要痛点。煤矸石长期堆积形成高势能泥流型污染源,内部重金属持续释放,经运移扩散损毁水土环境,呈现隐蔽、持久、不可逆等污染特征[3]。煤矸石长期堆积是中国部分煤矿区,特别是北方矿区表层土壤遭受重金属污染的重要成因,也是粮食主产区耕地生态红线安全的重要威胁。

中国学者高度重视煤矸石堆积区土壤重金属污染问题。王兴明等采用微核试验方法对淮南北部矿区矸石山附近土壤重金属作了生态毒性评价[4];马骅等分析了不同PH值降水条件对矸石堆重金属浸出率的影响[5];丛鑫等对煤矸石堆附近土壤重金属作了潜在生态风险评价,认为Ni的生态损害性最为显著[6];王萍等研究了贵州省中西部矿区矸石堆存造成耕地污染问题,通过土壤重金属释放试验明确了造成污染的首要元素为Cd,在农田稻米中具有显著富集性[7];王延东等采用土壤基本理化指标测试手段及RAC评价方法,研究了矸石山重金属在临近最多风向土壤中的赋存特征与生态风险性[8]。围绕煤矸石源重金属污染问题的研究重点聚焦重金属含量分布、运移规律及环境风险评价方面,但在中国地域分区格局上,对煤矸石源重金属的潜在生态风险及污染特征研究相对较少。

采用数理统计方法分析不同煤炭主产区煤矸石重金属含量的地域性分布特征,通过重金属潜在危害评价方法,评估煤矸石重金属对环境的潜在污染程度,明确其中具有显著生态损害效应的种类,利用生物有效性原理,剖析这些污染元素在煤矸石堆积区表层土壤中的空间分布及形态分布特征。

1 中国煤矸石重金属元素潜在危害评价

明确不同煤炭主产区潜在环境危害显著的煤矸石重金属元素,对于煤矸石源土壤重金属污染针对性防治至关重要。

1.1 煤矸石重金属含量分区统计步骤

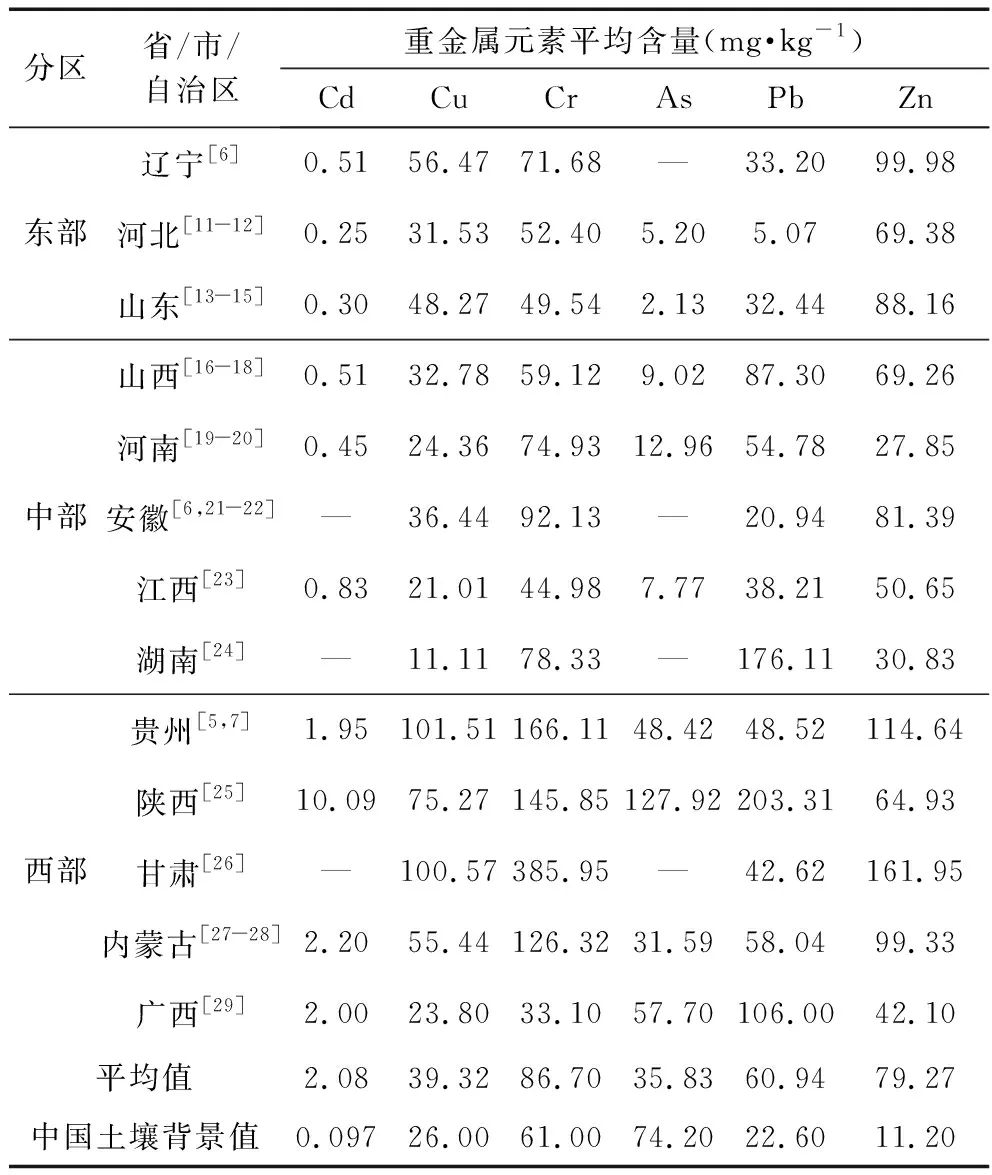

微量元素中Cd,Pb,Cr,Hg与类金属As毒性高,Zn,Cu,Ni等元素毒性次之,优先选择毒性中等以上的元素[9];将半数以上取样点未测得元素含量的重金属元素去除。将取样点按东、中、西部进行分区,对各取样点煤矸石中6种常见重金属含量进行分区统计(表1)。

表1 中国煤炭主产区煤矸石中重金属含量

1.2 煤矸石重金属含量地域性分布特征

中国煤矸石中Cr,Pb,Zn含量明显高于其余常见重金属含量(表1)。从煤矸石重金属含量的地域分布角度看,东部煤矸石富集Zn,中部煤矸石富集Zn,Cr,西部煤矸石富集Cr,西部煤矸石中各重金属平均含量较东部、中部更高(图1(a))。

将样本总体平均值/中国土壤背景值称为潜在富集指数Cp,用于表征在中国土壤环境背景下,若煤矸石中重金属全部释放对土壤造成的污染程度。参照单因子污染指数法对污染系数的分级标准[10],中国煤矸石常见重金属元素中,对土壤潜在污染程度严重(Cp≥3)的有Cd(21.44)和Zn(7.08),潜在污染程度中等(2≤Cp<3)的是Pb(2.70),其他重金属元素对土壤潜在污染程度均在轻度以下(Cp<2)。

1.3 煤矸石重金属元素潜在危害性评价

金属毒性系数Tr可表征水体对重金属敏感程度及重金属对机体亲和性,引入该指标用于综合评价土壤重金属元素的迁移性及毒性水平。将Cp与Tr的乘积记为Ep,用来表示煤矸石样品中某一重金属元素对土壤环境的潜在危害程度。Ep计算结果如图1(b)所示,中国煤矸石中各重金属元素对环境的潜在危害性排序为:Cd>Pb>Cu>Zn>As>Cr。

2 中国煤矸石堆积区土壤重金属污染特征

Cd,Pb浓度超标是导致中国耕地减产的常见原因,考虑到矸石堆中这2种元素对临近土壤的潜在危害程度较高,掌握中国煤矸石堆积区表层土壤中Cd,Pb的污染特征对矿区生态恢复而言具有突出意义,有必要剖析两者在矿区表层土壤中的空间分布及形态分布特征。

2.1 土壤重金属含量空间分布特征

重金属主要通过风力搬运、径流冲刷进行迁移,运移过程中重金属浓度与到煤矸石堆积中心的水平距离L呈负相关。影响因素包括:①土壤吸附作用,土壤胶体及离子对重金属吸附能力总体受到土壤物相组成及理化性质的控制,偏移现象与不同空间地理位置土质差异存在关联性;②风化迁移作用,风化煤矸石形成大量飘尘,随风力迁移沉降地表,造成重金属最大浓度位置沿最大风向发生偏移;③地形高差作用,煤矸石山为高势能泥流型堆积体,在水力冲蚀作用下重金属溶出,通过地下水、径流向下游迁移,并在沿途低洼地形中易大量沉积,出现重金属聚集现象。

煤矸石中重金属进入土壤后,主要受黏土胶体吸附积聚于表层,0~40 cm为地面矿业活动造成表层土壤重金属累积的主要影响深度,土深范围内重金属浓度与土壤深度呈负相关性。40 cm以下重金属浓度变化规律各异,与重金属迁移转化性质密切相关,若40 cm深度内重金属可迁移态含量占比大幅增加,重金属将向土壤深层(>40 cm)大量富集。高硫煤矸石淋溶水呈酸性,入渗土壤后促使Cd等碱性金属向弱酸提取态转化,向下迁移扩散能力加强,进入40~60 cm深度后,因土壤含水率和有机质大幅减少,重金属迁移性降至最低,产生富集现象[30]。在煤矸石堆积区表层土壤中重金属富集深度主要为0~40 cm,但在酸性水入渗、矿业废水灌溉等因素作用下将突破40 cm。

2.2 土壤重金属形态分布特征

在对土壤中重金属形态进行分级方面,目前国际上尚无统一标准,实际测试中常用萃取方法,主要包括BCR法和Tessier法。以上述萃取方法为样本选取标准,对中国部分典型煤矸石堆积区土壤中Cd,Pb化学形态分布情况进行了统计(表2)。

表2 中国煤矸石堆积区表层土壤中Cd,Pb形态分布统计(BCR法)

需要指出:①土壤取样深度主要为0~20 cm;②土样重金属形态测试采用ICP-OES或ICP-MS方法;③BCR法和Tessier法在重金属形态划分上的对应关系为,S1对应F1和F2,S2对应F3,S3对应F4,S4对应F5[31],故统计数据可统一用BCR法表示。

从表2可以看出,在中国煤矸石堆积区表层土壤中Cd,Pb主要以S4形态存在,平均含量都接近40%,S1平均含量都超过20%,但比较S1(该形态迁移性最强)对应的平均含量,Cd要比Pb大,说明表层土壤中Cd迁移性总体比Pb大。Cd各形态变异系数排序为S3(83%)>S2(47%)>S4(37%)>S1(36%),Pb的相应排序为S1(80%)>S3(65%)>S2(53%)>S4(46%),均介于10%到100%之间,两者形态含量分布属于中等强度变异。变异系数间接反映表层土壤中重金属分布的均匀程度,亦或是受到外源干扰的强烈程度,除S3外其余形态变异系数Pb均高于Cd,说明中国煤矸石堆积区表层土壤中Cd的形态分布受外源干扰程度总体高于Pb。

2.3 土壤重金属生物有效性特征

生物有效性是评价重金属生物毒性的直接依据。BCR法4种形态的可给性规律为:S1形态的重金属均易被生物体吸收利用;S2,S3形态的重金属需要经过一定条件转化后才能被生物体吸收利用,生态毒性中等;S4形态的重金属长期稳定赋存于沉积物中,难以被生物吸收,生态毒性最小。对重金属生物有效性水平进行分级,用Ci(i=1~4)表示对应Si形态重金属含量占总量的百分比,引入系数K1(C1)、K2(C2+C3),K3(C4)分别表示易利用、可利用、难利用3个等级。以此为分级标准,对表2中各煤矿矸石堆积区表层土壤中Cd,Pb作生物有效性分析(图2)。

中国不同煤矸石堆积区表层土壤中,重金属的生物有效性存在显著区域性差异。在东部,Cd,Pb均存在K3>K2>K1的规律,表现为生物难利用性;在中部,Cd,Pb均表现为生物可利用性;在西部,Cd,Pb分别表现为生物可利用性和生物难利用性。将重金属对生物体暴露风险划分为高(K3<0.3)、中(0.3≤K3<0.7)、低(K3≥0.7)3个等级,基于这一分级标准可判断东部和西部的Cd及东部的Pb对机体处于高暴露风险水平。总体上,中国煤矸石堆积区表层土壤中,Cd,Pb表现为生物难利用性,对机体处于中等暴露风险水平。

3 结 论

1)中国煤炭主产区煤矸石中主要重金属含量存在显著的空间分布差异性特征,煤矸石中Cr,Pb,Zn含量明显高于其余常见重金属元素,东部煤矸石富集Zn,中部煤矸石富集Zn和Cr,西部煤矸石富集Cr,西部煤矸石中重金属含量总体较东、中部更高。

2)煤矸石中Cd,Zn,Pb 3种潜在环境危害性突出的重金属元素对土壤潜在污染程度在中等以上,煤矸石中常见重金属元素对土壤环境潜在危害程度Ep大小排序为Cd>Pb>Cu>Zn>As>Cr。

3)煤矸石堆积区表层土壤中重金属含量呈现水平偏移、竖向局部富集的分布特征。土壤剖面水平方向上重金属含量最大值相对堆积中心发生偏移,主要影响因素包括土壤吸附、风化迁移和地形高差。

4)煤矸石堆积区表层土壤中Cd,Pb的生物有效性存在明显的区域性分布差异,比较重金属的迁移性及形态分布特征所受外源干扰程度大小。