蒲公英的本草考证Δ

2022-10-31秦聪聪杜沁圆张义敏孙美灵展照双王加锋山东中医药大学中医学院济南250355

秦聪聪,杜沁圆,张义敏,孙美灵,展照双,王加锋(山东中医药大学中医学院,济南 250355)

蒲公英(Taraxaci Herba)为菊科蒲公英属多年生草本植物,性寒味苦、甘,主归肝经,具有清热解毒、消肿散结、利尿通淋等功效,常用于临床治疗疔疮肿毒、乳痈、瘰疬、咽痛、肺痈、肠痈等[1]。现代研究表明,蒲公英主要含有黄酮类、多糖类、酚酸类、植物甾醇类、萜类等化合物,具有抗氧化、抗菌、消炎、抗肿瘤、提高免疫力、保护胃肠道功能、抗内毒素等作用[2]。2018 年国家中医药管理局公布的《古代经典名方目录(第一批)》将包含蒲公英药材的名方“五味消毒饮”收录其中。菊科蒲公英属植物种类多、分布广,其中多种植物的干燥全草均被用作“蒲公英”药材,导致其基原混淆不清,故有必要对蒲公英进行详细的考证梳理。

1 名称考证

蒲公英有“蒲公草”“构耨草”“凫公英”“仆公罂”“黄花地丁”等别名。“蒲公草”一名最早出现于晋代《刘涓子鬼遗方》,书中曰:“蒲公草,主乳痈,煮汁饮之,自消,梅师方,傅之亦消”[3]。唐代《新修本草》称其为“蒲公草”“构耨草”[4]。《医学入门》讲述了蒲公草命名的原因,即“蒲公用此草治痈肿得效,故名”[5],然缺乏依据,似为附会之说。《千金方》称其为“凫公英”[6]。宋代《本草图经》云“俗呼为蒲公英,语讹为仆公罂是也”,称“仆公罂”或为蒲公英之语误[7]。《本草衍义》称其为“地丁”,因贴地而生、开黄花,又名“黄花地丁”,南方人称其为“黄花郎”[8]。明代《本草纲目》释蒲公英:“俗呼蒲公丁,又呼黄花地丁,淮人谓之白鼓钉,蜀人谓之耳瘢草,关中谓之狗乳草”[9]。《滇南本草》称其为“黄花绿叶草”,因其花色黄、叶深绿而得名[10]。《岭南本草(七)》记载的“凫公英”“仆公英”“白鼓丁”“鹁鸪英”等均为蒲公英之音转,“婆婆”“孛孛”等皆由“蒲”之音转并重叠而来[11]。《本草蒙筌》根据蒲公英花色黄、茎如丁状称其为“黄花地丁草”,根据“构耨草”音转又称其为“耩耨草”[12]。清代《本经逢原》称其为“奶汁草”[13],《本草正义》称其为“羊奶奶草”[14],皆因蒲公英茎中含有一种类似漆或橡胶的物质,被折断后有乳白色的液体流出所致。可见,古代蒲公英的名称或源于性状,或源于音转。

随着现代蒲公英治疗范围的不断扩大,其别名也随之增多,如《四川常用中草药》记载的“灯笼草”“灯笼花”“地丁草”“黄花地丁”等[15]。蒲公英的产地分布广泛,在不同地区有相应的地方名,如在江苏为“黄花草”“古古丁”,在贵州为“双英卜地”,在四川为“茅萝卜”,在浙江为“黄花三七”等[16]。

2 基原考证

2.1 唐及以前

晋代《刘涓子鬼遗方》始载蒲公英,书中仅对蒲公英的主治进行了描述,提出蒲公英煮汁饮之或外敷可治疗“乳痈”[3],并未涉及蒲公英的基原。唐代《新修本草》云“一名构耨草,叶似苦苣,花黄,断有白汁,人皆啖之”[4],该书所描述的“叶似苦苣”是对蒲公英药材性状的最早记载,“断有白汁”则因蒲公英主根较长,被掐断后会流出乳白色液体,为蒲公英具营养传输作用的组织液(现代学者称这种现象为“伤流”,即树液从枝蔓上的新鲜剪口、折伤口或碰伤口大量流出的现象)。《中国植物志(第三十四卷·第二分册)》记载蒲公英为“菊科、苦苣菜属植物,基生叶羽状深裂,全形长椭圆形或倒披针形”,其叶为“倒卵状披针形,边缘有时具波状齿或羽状深裂,有时倒向羽状深裂或大头羽状深裂”[17],由此可推测《新修本草》所言即为今之蒲公英。

2.2 宋金元时期

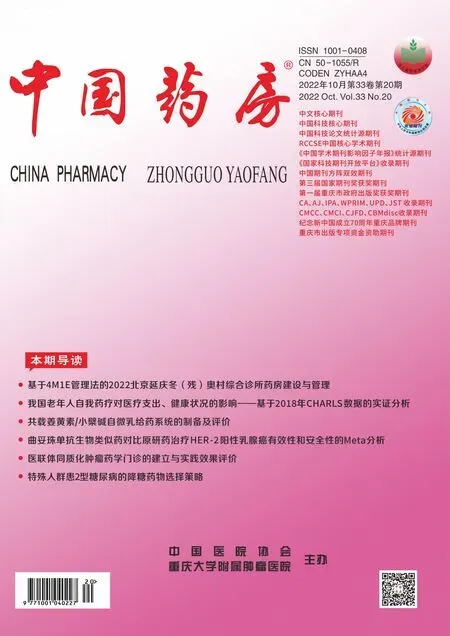

宋代《本草衍义》载“今地丁也,四时常有花,花罢飞絮,絮中有子,落处即生,所以庭院间亦有者,盖因风而来也”[8],反映出蒲公英为地丁的一种,其花葶上密被蛛丝状白色长柔毛。《本草图经》云“春初生苗,叶如苦苣,有细刺”并附手绘图(图1A)[7],其中“叶如苦苣”为沿袭《新修本草》之描述,其所提出的蒲公英“有细刺”与今之蒲公英边缘具波状齿或羽状深裂相符。《重修政和经史证类备用本草》所绘蒲公英较为简单(图2B)[18],从该图可看出蒲公英花茎较长,顶端着生头状花序,总苞呈钟状,与今之蒲公英相像。元代医家朱丹溪云“开黄花似菊花,化热毒,消恶肿结核有奇功,在处田间路侧有之”[19],指出蒲公英与菊花颜色、形态相像,二者均是舌状花,色均黄。

图1 古籍所绘蒲公英

2.3 明清时期

明代《本草蒙筌》记载,蒲公草“叶如苦苣有细刺,花类金钱开茎端,断其茎茎中空如葱状”[12],描述出其花葶色黄、花茎中空的特点;书中附图(图1C)较简单,为《重修政和经史证类备用本草》之翻绘。《滇南本草》云蒲公英“形似车前草之叶,微瘦小细长,独苗”[10];车前草叶呈广卵形,边缘呈波状且间有不明显钝齿,与蒲公英叶相像,书中所附蒲公英(图1D)与该描述一致。张景岳于《本草正》中记载,蒲公英“独茎一花者是,茎有桠者非”[20],“桠”从木从亚,“亚”意为“闭锁圈”,“木”与“亚”联合表示树木枝条上再长枝条,形成接近四方形即“亚”字形的闭锁圈,描绘出蒲公英花葶以单个为主且没有分支这一特点。

《本草原始》亦附有蒲公英手绘图(图1E)[21],该图所描绘蒲公英花色黄,根圆锥状,头状花序与今之蒲公英形态特征相符。《本草纲目》云,蒲公英“茎、叶、花、絮并似苦苣”[9],书中所附手绘图(图1F)较简单,或沿袭自《本草图经》。《植物名实图考》所附蒲公英(图1G)较为详细,可见蒲公英叶倒卵状披针形,边缘有时具波状齿或羽状深裂,裂片间常夹生小齿[22]。《古今医统大全(下)》云蒲公英“花似小菊”[23],指出蒲公英花较菊花体积小。《本经逢原》云蒲公英“俗名奶汁草,苗高尺余者良”[13],以生长高度作为蒲公英质量优劣的评价标准。现以蒲公英叶多、色灰绿、根长者为佳[24]。《雷公炮制药性解》云,“蒲公英花黄属土,宜入太阴阳明经,有一种花叶茎相类而高硕者,非也”[25],提出蒲公英与苦苣菜相像,而苦苣叶大,一般较蒲公英高,二者可据此鉴别。

2.4 近现代

1907 年,蒲公英的拉丁学名Taraxacum mongolicumHand.-Mazz.由Monogr 发表[26]。《国家药典中草药图鉴》记载,蒲公英为菊科植物蒲公英T. mongolicumHand.-Mazz.或同属数种植物的干燥全草[27]。《中草药真伪鉴别原色图谱(1)》记载,蒲公英为菊科Compositae植物蒲公英T.mongolicumHand.-Mazz.和碱地蒲公英T.borealisinenseKitam.等同属植物的干燥全草,从该书所附蒲公英和碱地蒲公英的局部果枝细节图(图2)可观察出,2种植物相似,区别在于碱地蒲公英叶为狭披针形,顶裂片长三角形,花葶长于叶,总苞片先端无角状突起[28]。《青藏高原甘南藏药植物志》记载了川甘蒲公英和川藏蒲公英,其中川甘蒲公英T.fugubreDahlst.根为黑褐色,根茎部具残叶柄,叶片为线状披针形,边缘羽状深裂,顶生裂片较大,呈戟状三角形;川藏蒲公英T. maurocarpumDahlst.茎部有褐色残叶基,叶呈莲座状展开,侧裂片5~6对,下倾,呈狭三角形或近条形[29]。《贺兰山植物资源图志》分别记述了4 种蒲公英的形态特征:蒲公英T.mongolicumHand.-Mazz.的主要特征为叶倒卵状披针形,叶柄及主脉常带红色;白缘蒲公英T.platypecidumDiels根颈部具残存黑褐色叶基,叶偏紫红色,具羽状浅裂,两面被蛛丝状长柔毛;多裂蒲公英T. dissectum(Ledeb.)Ledeb.根颈部具多数褐色残存叶柄,叶全缘,两面被稀疏的蛛丝状毛或近无毛;东北蒲公英T. ohwiamumKitam.叶具不规则羽裂,花葶近顶端处密被白色蛛丝状毛[30]。《湖南省中药材炮制规范》记载:“我省个别地区曾以菊科植物苦苣菜或苦荬菜的干燥全草当蒲公英入药,又名高脚蒲公英”[31],描述该地区有将苦苣菜或苦荬菜误用为蒲公英的现象,与蒲公英的主要区别点是苦苣菜之花叶茎相类而高硕,全株较长,枝梗较硬,主茎明显,是菊科、苦苣菜属植物,二者为同科不同属植物,故不可替代使用。《辽宁中药志(植物类)》载有1种朝鲜蒲公英,为菊科植物朝鲜蒲公英T.coreanumNakai 的干燥全草,其根状茎具残叶基,可以此与蒲公英区别[32]。《中国药典》自1963 年版起至今,记载蒲公英为菊科植物蒲公英T.mongolicumHand.-Mazz.、碱地蒲公英T.borealisinenseKitam.或同属数种植物的干燥全草[33]。

综上,唐及以前的本草著作仅对蒲公英的形态、颜色作了大体论述,基于其论述并不能判断当时所载为今之何种植物;自宋代开始,本草著作有了蒲公英手绘图,图中所绘与今之蒲公英形态特征大致相符;明清时期的本草著作对蒲公英的形态特征描述较为完整,基于书中所附之图可明确其为今之蒲公英;近现代学者对蒲公英的拉丁学名及其种属进行了考究,并对其与相像植物作出了鉴别。

3 产地考证

蒲公英为分根繁殖或播种繁殖,其分根繁殖一般在9、10 月进行,挖取根部切成3~5 cm 的小段备用;播种繁殖则多在5月种子成熟时进行,需及时采集花序,晒干脱粒备用[34]。蒲公英最常见的繁殖方式为播种繁殖,且其种子无休眠期,一年四季均可播种,古人描述蒲公英分布较广,田园、路边皆有所产,主产于江南、江北地区,如宋代《本草图经》云“旧不著所出州土,今处处平泽田园中皆有之”[7];《本草衍义》载“四时常有花,花罢,飞絮,絮中有子,落处即生,所以庭院间亦有者,盖因风而来也”[8]。元代《朱丹溪医学全书》云“在处田间路侧有之,三月间黄花”[19]。明清时期《本草发挥》云“在处田间路侧有之”[35];《救荒本草》云“生田野中”[36];《本草蒙筌》记载“田侧道旁,逢春满地”[12],因蒲公英最适宜的繁殖季节为5月,此时种下约10 d即可出苗,故而云其“逢春满地”;《植物名实图考》记载“淮江以南,四时皆有”[22];《本草纲目》云“江之南北颇多,他处亦有之,岭南绝无”[9]。关于《本草纲目》所云“岭南绝无”一语,经笔者查阅相关著作后发现,今之岭南亦有蒲公英产地分布,如《岭南本草(七)》载“蒲公英广泛生长于中低海拔地区的山坡草地、路旁、河岸沙地及田野间,全国大部分地区均有分布,朝鲜、蒙古、俄罗斯也有分布”[11],可见《本草纲目》所言不实。现代中药著作认为,蒲公英在全国大部分地区均可见,如《中药志(第一册)》记载,其生长于山坡草地、路旁、河岸沙地及田野间,分布于我国黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山西、内蒙古、山东、安徽、江苏、云南、贵州、四川等地[37];《黄河三角洲自然湿地高等植物图志》记述,蒲公英主要分布于我国吉林、陕西、山东、青海、江苏等地[38]。可见,蒲公英因其繁殖快速、生长旺盛的特点,产地分布较为广泛。

图2 《中草药真伪鉴别原色图谱》所附蒲公英

4 采收及加工炮制考证

4.1 采收

蒲公英花期为4-9 月,果期为5-10 月。《本草纲目》引《庚辛玉册》云,“二月采花,三月采根,可制汞,伏三黄”[9],指出蒲公英应在近花期采摘。除此之外,古代多数医家认为蒲公英应在阴历四、五月份采收,如《证类本草》云“四月、五月采之”[39],《医学入门》曰“四月五月采,洗净细锉用”[5],指出蒲公英应在花期采用。现代学者研究发现,野生蒲公英1年可采收2次,第1次为5-7月,第2次以春季为宜[40]。《生药学》记载,蒲公英采摘“春秋均可,一般于开花前或刚开花时连根挖出,晒干”[41]。2015 年版《中国药典》(一部)规定,蒲公英应在“春至秋季花初开时采挖”[42]。综上,现代药学著作认为蒲公英应于近花期采挖,药用部位为全草。

4.2 加工炮制

蒲公英的加工炮制最早记载于唐代的《新修本草》,曰“水煮汁饮之”[4],以生品水煎取汁饮用。明代《滇南本草》提出,“酒煎蒲公英以疗乳汁不通”[10];《丹溪心法》记载的“烧灰”为最早的蒲公英制炭方法[43];《上医本草》记载,蒲公英“同忍冬藤煎汤,入少酒佐服”[44],提出将蒲公英与忍冬藤及少量酒同时煎煮;《寿世保元》记载,蒲公英的净制方法为“摘净切”[45];《医学入门》细化蒲公英净制法为“洗净细锉用”[5]。清代《外科全生集(上)》记载,“炙脆存性;放瓦上炙枯黑,存性研末”[46],指出将蒲公英置于瓦片上烧制至黑色,随后研制成粉末保存;《本草新编》首次记载了蒲公英蜜制法——“水煮至浓膏,仆其蜜,牛皮膏化开,成膏切片”[47],即将蒲公英以水煎煮,浓缩后加入蜂蜜制成膏状即可;《本经逢原》和《本草备要》关于蒲公英炮制的记载大致相同,均为“捣汁和酒服”[13,48];《本草从新》记载了蒲公英的外敷法,即“入少酒服、捣敷亦良”[49]。

到了近现代,历版《中国药典》均记载了蒲公英的加工炮制方法。1963 年版《中国药典》(一部)记载,“拣去杂质,洗净泥土,切段,晒干即得”[33],即以净制法为主;1977年版《中国药典》(一部)修改了蒲公英的净制法,为“除去杂质,洗净,切段,晒干”[50];2010版《中国药典》(一部)又将“晒干”改为“干燥”[51],之后各版《中国药典》均沿用此法。《全国中药炮制规范》所载加工方法与《中国药典》大致相同[52]。各省/地方炮制规范对蒲公英的加工炮制均以净制为主,如《河南省中药饮片炮制规范》载“除去杂质,洗净,切段,晒干”[53],《山东省中药饮片炮制规范(下)》载“去净杂质,抢水,洗去泥土,稍晾,切咀,干燥”[54]。

可见,蒲公英的古代炮制方法有酒制、制炭、净制等,现代则以净制为主。其原因可能是,蒲公英根茎叶中的萜醇、酚类化合物及花中的酚酸、类黄酮物质均可从蒲公英生品中获得,净制品足以满足临床使用[55]。

5 结语

经考证,根据植物特征、形态色泽、音转,蒲公英有“黄花地丁”“羊奶奶草”“黄花郎”“蒲蒲丁”“凫 公英”“仆公英”“白鼓丁”“鹁鸪英”等别名。据唐代本草描述,只能推断蒲公英为菊科植物;通过《本草图经》附图可初步确定蒲公英的基原植物为菊科植物蒲公英;明清时期对蒲公英的形态及性状有“如莴苣”“花如单瓣菊花”“花罢飞絮”“断之茎中有白汁”等详细描述;近现代学者对蒲公英的植物分类学加以研究,提出应将蒲公英、碱地蒲公英或同属数种植物定为蒲公英的药用基原。蒲公英产地分布较广,“平泽田园”及“田间路侧”皆可生长,主产于江南、江北地区,而《本草纲目》所论述的“岭南绝无”,经查阅相关著作后发现与实际情况不符。苦苣菜因与蒲公英性状相似,有代替蒲公英药用的情况,二者为同科不同属植物,不可混淆使用,其主要区别点是苦苣菜之花叶茎相类而高硕,全株较长,枝梗较硬;蒲公英全株短小塌地,枝梗质轻脆,断之有白汁。古代本草著作指出蒲公英多在阴历四、五月份采收,现代药学著作则基本认为蒲公英应在近花期采挖。蒲公英的古代炮制方法有净制、蜜制、酒制、制炭等多种炮制方式;随着需求量的增大与炮制标准化的实施,现代蒲公英多以净制为主要炮制法。本文系统整理并考证了蒲公英的名称、基原、产地、采收及加工炮制,希望可为其药用价值的进一步开发及合理利用提供理论支持。