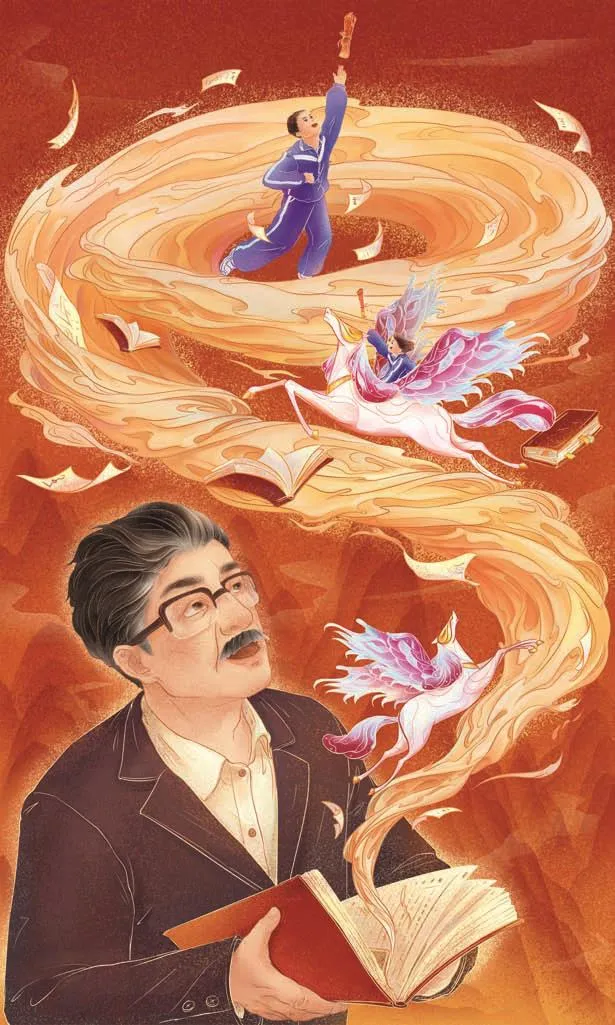

小校长

2022-10-31时光听得见

文|时光听得见

收到“金色助学金”申请成功的邮件那天,我第一时间拨通了老杨的电话,毕竟他比我还期待这个结果。如果不是他,这项助学金应该是与我无关的。接到电话的老杨却仿佛早有预感:“就说没问题的,只要你肯做,肯定能成。这回也算给村里办了点事儿,好些孩子都还记得你呢。”

老杨是村里小学的校长,中师毕业后就分配到村小工作,一直干到今天。我踏进村小至今已有20余年,他见证我从无知幼童成长为“奔三”青年,而我见证他从“瘦高竹竿”变成清癯老人—老杨年近60,却丝毫没有发福的迹象。村里的人都说:“瘦了杨校长,肥了咱村小。”

我入学那年,老杨还是小杨,那时的小杨是我的班主任,也是村小六名老师中唯一的男老师。在上学前,我就听过许多村民的闲言碎语。有人说,一个大男人一直窝在这村里的小学校,真是可惜啊;还有人说,怎么别人中师毕业都去了好单位……总之,没几句好话。早慧如我,心中早就对他做了预判—一个不受人待见的家伙。

恰好,我也是个不受人待见的小孩。四肢不协调的我难以加入班里女同学的跳绳游戏,不甚好动的性格又不爱混入男同学的“木头人”战局,久而久之,大家都不带我玩了。那时,村小并没有图书角,而我也没有课外书可看,只能总是赖在座位上翻来覆去地看课本。也许因为低年级的功课简单,考试成绩便好得出奇,双百分是常有的事。

然而好成绩带来的并非好人缘,班里同学给我起了个外号—“百分书呆”。一开始,我还会气急败坏地反驳:“我不呆!你才呆!”或许是我恼羞成怒的模样与日常的内向寡言反差过大,好事的同学见状更是来劲。如是几次,我愈发沉默,总是窝在自己的座位里,把头埋得低低的。

不知何时起,小杨注意到了我的不合群。某天的体育课,我照旧没有离开座位,在空无一人的教室里窝着看从高年级堂哥那里讨来的旧语文课本。“怎么不出去上体育课?”小杨老师的声音从身后传来。我惊得一哆嗦,下意识地把那本旧书塞进桌肚,以沉默作答。

“藏什么?能不能给老师看一下?”小杨平和的语气驱散了我的紧张,我怯怯地抽出书本交到他手上。看到是被翻得有些卷边的四年级语文课本,他笑道:“这么好看吗?”出乎意料,他没有责怪我,这使得我如获大赦般连忙点点头,又摇摇头—语文课本的故事是有趣的,可看多了也会腻,但也没办法,毕竟没有别的书可看了。

小杨像是识破了我的心思,说:“以后给你带些更好看的书。有不认识的字查字典,问我也行。哦,看完得写读后感,字数随你。”

此后,我的桌肚里隔三岔五就会有小杨“投放”的课外读物。他像是算好了一般,总在我看完一本后取走旧的,送来新的。而我也乖乖地把写好的读后感夹在看完的书里,他则会在下一次的书里附上批改后的版本。这成了我俩秘而不宣的约定。

三年级时,我的父母决定进城务工,并且计划带我和弟弟进城借读。不过,关于我俩的学校安排略有不同。我被安排到一所民办寄宿小学就读,父母为弟弟交了一笔借读费,让他到一所离父母工作地点较近的老牌公办小学走读。

得知此事的我十分失落,一方面是害怕离开熟悉的环境,另一方面是敏感地觉得父母更关照弟弟。那段时间,我毫无看书的心思,每天托着腮神游,小小的人儿为如何改变这个自己不想接受的安排而苦恼。班里的同学开玩笑:“百分书呆子要升级成万分书呆子喽!”而我毫无回应的心情。

小杨察觉了我的异常,在体育课时找了过来。我像抓住救命稻草般大倒苦水,说着就抽泣起来。小杨听后还是那副平和的模样,让我把眼泪擦擦,看我止住了哭,他才问:“你还喜欢看书吗?”虽然不理解这个问题和自己的困境有何关系,我还是点了点头。

“你要转去的新学校有自己的图书阅览室,藏书有几千本,你读到小学毕业都看不完。”我眼前一亮。他接着说:“喏,这样想,转学不是坏事,反正我这儿的书也没太多适合你看的了,去了多读书,以后才能读更好的书。”

小杨的话有些绕口,我似懂非懂。他知道,我过不去被差别对待的坎儿,于是便耐心地和我分析,父母的安排并非完全因为偏心,弟弟年纪更小,体弱多病,的确需要人照顾,何况市里的民办学校不接收一年级的住校生。最后,小杨说:“转学了,读后感也少不了,就一学期交一次吧。”

心结被打开,我眉舒目展。

现在想来,扎根于我心底的“读书走出去”的想法,最早就来自小杨;他还是我性别平等意识的启蒙者。

进城务工的村民越来越多,像我这样随父母进城读书早已不是稀罕事儿。我逐渐适应了住校生活,每周搭乘城郊小巴士往返,每月回一趟村小上交读后感。

小杨比以前更忙碌了,学生们那时都叫他“杨校长”。尽管如此,他在读后感上的批注却从未敷衍,甚至更加翔实细致。也许正是因此,转学后,我的语文成绩依然名列前茅。

某个周末,我在回家的小巴士上听到周围的大人们七嘴八舌地讨论“撤点并校”,说是要把那些学生少、条件差的学校合并到一起,开一个中心学校,做大做强。

我心下一紧。下车后,村口大榕树底下,大家也在聊这个话题。

“这小杨熬了好些年总算做了个小校长,怎么搞得村小要关门大吉啦?”七叔公阴阳怪气,他一向对小杨不认可。阿华伯忧心忡忡:“那我们村的娃上哪儿读书啊?都要到镇上?”

“遭罪噢,谁得空天天接送?走路得走上一个小时吧?”梅姨叉着腰,“唉,我是不放心我家乖崽自己去上学,看来是我要遭罪了。”

江伯摆摆手:“你们眼皮子浅了,小学校、破学校还是并了好。看看我们这村小,教室旧,桌椅破,人家镇小建得好,娃娃们去了才学得好。好水养好鱼,这个道理都不懂!”村民们你一言我一语好不热闹。而我越听越着急,小杨不会就此丢了饭碗吧?

第二天,我照例给小杨交上读后感,却磨磨蹭蹭地赖着不走。终于还是硬着头皮问他学校撤并的事情。小杨笑了。他说改革是为了优化农村教育资源配置,实现更好的发展。在这样的计划之下,我们村小的确很可能被合并。

“所以意思就是,你真的要丢饭碗了吗?”我关心的重点和他显然有所偏离。小杨难得皱起眉头:“那倒不会,我换个地方上课就是了,但村小被合并,孩子们到镇上读书,总归是不那么方便的。”小杨觉得,文件上说,规模小、生源少、条件差、质量低的“麻雀学校”会被整合,只要村小不属于这类学校,那就没有被合并的理由。他这个校长决定做点什么。

“能做什么呢?很难吧?”我的脑海里浮现出那些称他为“小校长”的声音,还有村民们的闲言碎语。我明白这不是一件简单的事。可他说:“难也得试试。上坡路,总归是不好走的。”

时间就在我每周一次的城乡往返中过去,离我初中毕业的时间越来越近。这段日子里,小杨校长成了村里最大的谈资。

听说,他联系上一个爱心基金会(注:中国社会福利基金会),村里人并不理解何为“基金会”,但大家都知道,从此孩子们可以在学校里吃上新鲜热乎的饭菜了。孩子们再也不用为午饭发愁,因为村小里有营养均衡的“免费午餐”。

听说,他东奔西走,从省上争取到了世界银行针对农村学校的帮扶贷款。几乎没有村民明白世界银行是怎么回事,但大家都知道他弄来了钱,村小开始改建,原来的破窗烂门都换了,一些教室里还装上了多媒体设备。孩子们放学回家后,叽叽喳喳地和家人分享当天的“屏幕”见闻。

听说,他回到自己的母校谈了什么合作,村小现在是那所师范学校—现在已是师范学院—的教学实践基地,时不时会有年轻大学生的身影出现在校园里,孩子们因为“大哥哥”“大姐姐”的到来而欢欣雀跃。

听说,教育局说这所小学是“麻雀虽小五脏俱全”,不容易……

最终,村小并未被合并,反倒成为市教育布局调整后的长期保留学校。

不知道从什么时候开始,叔伯姨婶们谈起他,都改口叫老杨了。每当人们聊起学校,七叔公总爱用他一贯的语气总结道:“小校长不好做啊!”

也是那一年,我参加中考,成绩蛮好,但又不算太好。我面临的选择是市里的普通高中,或者选县里、镇上的重点高中。父母很开心,县重点高中已经是他们心目中最好的选择,离家又近。

我失望异常,仿佛一辆好不容易爬升到顶点的过山车,可下一步是飞驰冲下高坡。忙于讨生活的父母自然没有察觉我的异样,老杨却主动找上我,说要带我熟悉一下县里重点高中的环境。

“别老多管闲事,你那学校还不够你忙的吗?”叛逆期发酵了内心的失落和沮丧,我第一次冲他嚷嚷,“不去!看看看,能有什么好看的!”

“眼光高了是吧?这就看不上家门口的学校了?”老杨质问的音调高了八度,“这么有本事,怎么考不上市重点?”

我的情绪渐渐缓了下来。“走,上车,去看看学校!”

可能是上了年纪,老杨比以前话多了。途中,他讲起几年前我担心他丢饭碗的事,说他那时候其实心里一点底都没有,觉得村小一直在走下坡路,他做校长做得心慌,担心真像村民们说的那样,学校要在他手底下关门大吉。那天他和我说的话,其实也是说给自己听,给自己鼓鼓劲的,毕竟走着累的路总不会是下坡路,觉得难就对了,难就是在爬坡。

我恍然明白了他“无事不登三宝殿”的良苦用心。于我而言,回来念书也是一段难走的上坡路罢了。

走过高考的小山坡,我如愿考上了大学。再后来,老杨找我给村小的孩子们做了个讲座,让我讲讲自己的故事,给孩子们做个榜样。我拗不过他,便答应了下来。那时的我早已明白“寒窗苦读”的漫长与不易,望着讲台下孩子们亮晶晶的双眼,只想把自己的一切讲给他们听。

我稳稳当当地走到了毕业的关口。父母本以为我总算要过上他们期待的“白领生活”,我却决定继续攻读博士学位。父母虽不支持我的选择,但见我决心已定,也不再反对。可得不到家人的认同,我反倒动摇了。

这回,仍是老杨开导我—理解父母的“不理解”,但还是要坚定自己的选择。就像当年村民们不理解窝在村小的他,笑话他是“小校长”,他都知道,也都理解,但依旧坚持自己认为对的选择,反正是对是错,自己担着。

带着老杨的希冀,我继续踏上求学的旅程。

如今,我所就读的高校实施“金色助学基金”项目,申请成功者可用部分资金结对帮扶自己家乡需要资助的学生,并为其提供学业等方面的帮助。项目申请程序烦琐,我一度萌生退意。得知此事,老杨絮絮叨叨地和我讲解 “资助、资志、资智”的意义,不厌其烦地协助我办理对接程序。最后,我成功申请到“金色助学基金”,结对帮扶村里有需要的孩子。

给老杨打电话报信,我称赞他为村小做了太多,他却自嘲说自己只是“小校长”,只是有一分热发一分光,以后还得看我这样的年轻人。听筒里传来老杨和蔼的笑声,我开始明白,求学不是为了“摆脱贫困的家乡”,而是“摆脱家乡的贫困”。

为师则为范,于我而言,老杨是最好的注解。