孤松剧团公演《雷雨》与1935年的天津剧坛

2022-10-29杨华丽

杨华丽

重庆师范大学文学院

在中国现代话剧史上,天津至少是与北京、上海同样重要的城市。这不仅因为早在春柳社1914年正式于国内演出的5年前,“天津的戏剧舞台上就出现了由南开学校师生创作演出的话剧《用非所学》”;而且因为天津有南开中学这个北方话剧的摇篮,出现过现代剧社、晦明剧社、三三剧社、孤松剧团、海燕剧社、春草剧社、鹦鹉剧社、微沫剧社、青玲艺话团、青青话剧团、喇叭剧团等数十个现代话剧史上的重要社团;涌现出南开新剧团的团长张彭春、由津门走向国际的剧作家曹禺、由话剧演出起步的艺术家孙坚白(石羽)等重要人物;出现了“新新剧院、市青年会礼堂、市立师范学校礼堂、春和剧院、北洋戏院、新欣舞台等”“遍及全市各地”的“公演的地点”[1]郭武群:《引进 扶植 辉煌——论天津早期的话剧演出活动》,《天津大学学报(社会科学版)》2005年第3期。;还拥有《益世报》《大公报》等密切关注话剧的报纸。在这个意义上,说津门“精心浇灌扶植了话剧这株外来的戏剧之花”,就并非溢美之词;有人说“从1935年初至1937年8月抗日战争爆发前,是天津话剧演出最为辉煌的时期,天津的话剧舞台可谓好戏连台,人才荟萃,具有强烈社会反响的公演就达数十场之多”[1]郭武群:《引进 扶植 辉煌——论天津早期的话剧演出活动》,《天津大学学报(社会科学版)》2005年第3期。。当我们详细考察天津话剧的这段辉煌历史时,1935年孤松剧团公演曹禺的剧作《雷雨》、中国旅行剧团(以下简称“中旅剧团”)1935年赴津公演,都是值得关注的现象级事件。因而,细致考辨孤松剧团公演《雷雨》的情形,并由此审思1935年的天津剧坛,或许是今日重新理解天津现代话剧史的一个关键入口,也是进入这段“辉煌的时期”的一条重要路径。

一、孤松剧团与《雷雨》的国内首演

如果说,1935年4月27至29日,《雷雨》以“中华话剧同好会”的名义在东京神田一桥讲堂首次与世人见面的说法颇为常见,那么“1935年8月17日……孤松剧团在国内首次把著名剧作家曹禺的四幕话剧《雷雨》搬上了津门舞台”[2]郭武群:《引进 扶植 辉煌——论天津早期的话剧演出活动》,《天津大学学报(社会科学版)》2005年第3期。的论述也确已屡见不鲜。其实,《雷雨》首演于东京而再演于天津的认识,早在孤松剧团公演《雷雨》的1935年就已出现。比如,1935年7月底从日本回到天津的留学生邢振铎,兴奋于其亲身参与的《雷雨》日本首演获得空前成功,而“愤恨”于话剧氛围浓厚的天津却“没有人来试一次《雷雨》”,因而当他“不久却得到了孤松剧团公演《雷雨》的消息”时,禁不住感到“愉快极了”[3]邢雪:《〈雷雨〉在东京》,《益世报》(天津版)1935年8月17日第14版。。在这样的表述中,孤松剧团就是紧接着邢振铎们的足迹而前行者,是《雷雨》国内公演的首次尝试者。在该剧公演之前两天,《大公报》(天津版)刊载了《〈雷雨〉曾经轰动日本艺坛 孤松剧团星六起演》的一则报道,在陈述“孤松剧团近定于本星期六起始公演《雷雨》”之后,作者告诉我们此剧“曾在日本东京上演,博得日本文艺界话剧界的极大注意”[4]丁尼:《〈雷雨〉曾经轰动日本艺坛 孤松剧团星六起演》,《大公报》(天津版)1935年8月15日第13版。,将孤松剧团的演出视为继日本公演之后的重要活动,而且暗含着对该剧团的演出取得中国剧坛“极大注意”的殷切期待。孤松剧团演出《雷雨》之后,不凡写出了长文《〈雷雨〉演出》,分6次刊载于《大公报》(天津版),对该剧的演出加以充分肯定,并进行了深入细致的批评。就在该文中,不凡感慨道:“剧本发现了一年又十七日才在本国公演,我们觉得太——,但是终于又是本市孤松剧团公演的,我们又不得不欣佩他们底伟大的精神。”[5]不凡:《〈雷雨〉演出》(五),《大公报》(天津版)1935年8月28日第15版。这些说法,无一例外地将孤松剧团的演出紧接于日本的《雷雨》公演之后,同样将《雷雨》在国内的首演者锁定为孤松剧团。随后,《雷雨》首演于东京而再演于天津,《雷雨》的国外首演者为中华话剧同好会的中国留学生们、国内首演者为孤松剧团的成员们,也就日渐成为《雷雨》演出史乃至中国现代话剧史上的“常识”。

然而,同样是在1935年,却出现了一则名为《中旅全团来津!今晚上演〈茶花女〉》的报道,其中有这样一段并未引起其他人注意的文字:

……现该团正排练去年刊载在《文学季刊》上的《雷雨》(作者曹禺),这是一个很好的戏剧题材,这个剧本,在我国上演次数极少;前曾在济南上演过,本年五月该剧曾在东京公演三天,在日本颇得荣誉。[6]雷欧:《中旅全团来津!今晚上演〈茶花女〉》,《大公报》(天津版)1935年6月27日第16版。抛开“曾在东京公演三天”是在“五月”的失误,此处所言的《雷雨》“前曾在济南上演过”,明白无误地标出中国济南才是《雷雨》的首演地。关于济南与《雷雨》公演的关系,现今的曹禺研究界已正式确认:田本相、阿鹰编著的《曹禺年谱长编》,已根据《一九三五年国内剧坛》和《青春似火——回忆录之四》,撰写了1935年1月19、20日这一条,言明了济南女子师范学校六一剧社的学生假山东省立剧院演出《雷雨》一事,且点明她们排演的时间早在1934年,最初的演出地则在济南女子师范学校内[1]《一九三五年国内剧坛》,转引自田本相、阿鹰编著《曹禺年谱长编》上卷,上海交通大学出版社2017年版,第105页。。而在近年来的研究中,《上虞报》1948年3月31日所载的“湖风剧团公演特刊”浮出历史地表,我们由此知道曾有人有过这样的回忆:

大家都以为雷雨的处女演是日本留学生,其实当他们出演四、五个月前,在幽静的白马湖畔曾出演过一次。春晖的校友,也许还能记得吧!那时虽然设备简陋、表演技巧自然说不上完善,但因剧本本身的脍炙人口,及同学们认真的演出,也曾使观众流了不少眼泪呢![2]佚名:《关于雷雨》,《上虞报》1948年3月31日第2版,转引自刘家思《关于〈雷雨〉首演的深度考证》,《中国现代文学研究丛刊》2008年第5期。

《〈雷雨〉国内首演钩沉》[3]刘克蔚:《〈雷雨〉国内首演钩沉》,《中国话剧研究》第7期,文化艺术出版社1993年版,第120—122页。一文则证实了浙江上虞春晖中学于1934年12月2日公演《雷雨》的事实,让我们知晓了演员名单:章志铣饰演鲁妈、陈耀臣饰演鲁贵、景金城饰演周萍、邱静山饰演鲁大海、胡玉堂饰演周冲、顾朴饰演周朴园、经菊英饰演蘩漪、卢凤英饰演四凤。春晖中学的参与者强调,虽然演出“设备简陋”,且学生们的“表演技巧自然说不上完善”,但“也曾使观众流了不少的眼泪”;济南女子师范学校的“六一剧社没有男人参加,不得不用女扮男,而且演员的方言多半是山东的土语,以致演出的效果,虽未曾糟蹋了剧本,也不免有较多的缺陷”[4]《一九三五年国内剧坛》,转引自田本相、阿鹰编著《曹禺年谱长编》上卷,第105页。,但在梁斌看来,该次演出其实“演得也不错”[5]《青春似火——回忆录之四》,转引自田本相、阿鹰编著《曹禺年谱长编》上卷,第105页。,且此前他们“一度在校内公演,当局认为还不坏”[6]《一九三五年国内剧坛》,转引自田本相、阿鹰编著《曹禺年谱长编》上卷,第105页。。也就是说,就目前的研究成果来看,浙江春晖中学、济南女子师范学校六一剧社早在日本的中华话剧同好会、天津的孤松剧团、尚在北京的中旅剧团之前就关注到了《雷雨》,且已分别于1934年年底、1935年年初正式演出该剧。或许因为宣传等原因,这两次演出均未能广而告之,以至于很长一段时间里,日本和天津分别被视为国外、国内的首次公演地。

浙江春晖中学、济南女子师范学校学生的关注与演出,其实不是个案。重返天津剧坛的历史场域就会发现,在孤松剧团于1935年8月17、18日公演《雷雨》之前,就有不少团体注意到《雷雨》剧本的问世,也在思谋着演出《雷雨》,有的甚至已经进入正式排演阶段。

《雷雨》发表于《文学季刊》第1卷第3期时,占据了该期第161页至244页的篇幅,而面世时间是1934年7月1日。12天后的7月13日,曹禺“与马彦祥、余上沅、李健吾、焦菊隐、陈豫源等戏剧人士聚会,商议组织‘北平戏剧协会’,及演出《怒吼吧!中国》一剧”[7]田本相、阿鹰编著:《曹禺年谱长编》上卷,第99页。。9月,曹禺去河北女子师范学院任教;10月初,曹禺参与南开新剧团排演的《新村正》,而该剧系曹禺和张彭春合作改编;10月17日晚,曹禺参与南开新剧团为学校纪念活动而举行的演出,饰演《新村正》中的吴仲寅[1]田本相、阿鹰编著:《曹禺年谱长编》上卷,第100—101页。。在7月至12月底这段时间里,有三件事情值得关注:第一,8月,“日本中国现代文学学者武田泰淳和竹内好带着刊载《雷雨》的《文学季刊》去茅崎海滨,将之推荐给正在度夏的中国留日学生、戏剧工作者杜宣,他们展开了热烈的讨论”[2]田本相、阿鹰编著:《曹禺年谱长编》上卷,第100页。。这就是后来日本公演的缘起。第二,10月1日,《大公报》(天津版)刊载的报道《师范学校举行游艺大会》中说:

十月一日为天津市立师范学校成立四周年纪念,并订于十月二日下午二时举行游艺大会,以资庆祝,项目颇为繁多,最末一项为张鸣琦编之《残疾》,由该校出校之校友所组织的孤松剧团演出。该团最近并拟在十月底公演《这不过是春天》及《母归》二剧。现已开始排演,除每星期一、三、五正式排演外,余暇均刻苦读剧词,并又选定《除夕》《雷雨》二剧将继以公演云。[3]《师范学校 举行游艺大会》,《大公报》(天津版)1934年10月1日第15版。

由这则报道可知,孤松剧团于1934年10月2日演出《残疾》,打算10月底演出《这不过是春天》和《母归》,而《雷雨》是他们计划要排演的两部剧作之一。也就是说,早在10月初,孤松剧团即将排演《雷雨》的消息就已被宣扬了出去。第三,1934年12月25日,一则关于孤松剧团的消息中再次提及了《雷雨》:

“孤松剧团”自从三次公演以后,又努力工作《雷雨》。此剧系万家宝先生之力作。闻孤松负责人已请先生把剧本略加整理后,即实行排演。并请先生帮同吕仰平先生合力导演。大概此剧于明年春假后可望演出。又“孤松剧团”近正努力《除夕》一剧。预定在旧正月灯节前演出云。[4]却酬:《孤松消息》,《大公报》(天津版)1934年12月25日第13版。

由此可知,孤松剧团10月份拟定的公演《除夕》及《雷雨》的计划正在有序推进。在《雷雨》方面,推进的力度更大——已联系曹禺整理剧本,请曹禺和吕仰平合力导演,而且其演出时间大致已确定推迟至1935年春假之后。

如所周知,《雷雨》并未于“春假之后”被孤松剧团搬上舞台,而正式公演前排练的导演也仅仅只有吕仰平而已。发生此种变故的个中缘由,已无从得知。我们知道的是,1935年6月27日的新闻中,已抵达天津、即将公演《茶花女》的中旅剧团也在排演《雷雨》:“现该团正排练去年刊载在《文学季刊》上的《雷雨》(作者曹禺),这是一个很好的戏剧题材,这个剧本,在我国上演次数极少;前曾在济南上演过,本年五月该剧曾在东京公演三天,在日本颇得荣誉。”[5]雷欧:《中旅全团来津!今晚上演〈茶花女〉》,《大公报》(天津版)1935年6月27日第16版。该新闻颇为难得地关注到济南和日本的《雷雨》演出,然而并未言及孤松剧团打算公演的意图。在随后的新闻中,“喇叭剧团”于1935年7月19日成立,而其拟演出的剧目中亦有《雷雨》:

首先,我们应该注意的是“喇叭剧团”的成立。这个剧社该视为很有前途的一个。他们所走的途径是趋向于“职业化”,而且是比较可能的一个。……在这个月二十八日,是他们作处女试演,那天是星期日早场地点已定在新新电影院,并且为格外普遍起见,票价只订作二角,当天的戏目是《湖上的悲剧》和《喇叭》。此外在隔一周内,每一星期日早场都在新新电影院上演早场,剧目如《女店主》以及《梅萝香》《雷雨》《模娃模娜》等等。[1]雷欧:《天津话剧的活跃 当前天津话剧团之动静!》,《大公报》(天津版)1935年7月19日第15版。

由此报道可知,喇叭剧团于1935年7月28日开始处女试演,之后每周星期日都会演出剧作,《雷雨》就是其中的剧目之一。该剧团拟如中旅剧团一样走职业化路线,所以其演出的剧作颇为密集,然而我们终究没见到该剧团演出《雷雨》的报道,具体原因仍不得而知。让人欣喜的是,就在该新闻中,记者紧接着就说到了孤松剧团排演《雷雨》一事:

……孤松剧团是有它过去的成绩的。他们过去的这几次公演,都有相当成功。而他们在以前酝酿要上演的《雷雨》,据最近消息,这个曹禺的剧本,该团是会给天津观众一个新的姿态的。在今年正月,他们曾计划在今夏演出,有这多个月的纯熟训练,给我们的印象也还不会错的吧!上演的日期也不会有多久。[2]雷欧:《天津话剧的活跃 当前天津话剧团之动静!》,《大公报》(天津版)1935年7月19日第15版。

也就是说,1935年7月19日的孤松剧团已决定于夏天演出《雷雨》。这一时间,是在以前计划的1934年年底推迟至1935年春假后的再次修正——该团公演《雷雨》确属好事多磨。

综上可见,在1935年8月孤松剧团正式演出《雷雨》前,国内已有浙江上虞的春晖中学、济南女子师范学校的六一剧社进行过初步尝试,中旅剧团、喇叭剧团也曾于1935年有过排练、公演该剧的计划。孤松剧团更是早在1934年10月就有排练并演出的设想,但其演出的时间,由1934年年底推迟到次年的春假后,再推到1935年的夏天。最终,喇叭剧团并未如期公演,中旅剧团的演出是在1935年的10月底,而孤松剧团在该年8月17至18日的演出,事实上成了天津的首演,成为《雷雨》演出史上值得重视的一环。

二、孤松剧团的既有成绩与《雷雨》的成功公演

孤松剧团成立于1933年7月,由天津市立师范学校的校友董心铭、华静珊、王淑英等组织。1933年12月初,该团进行了第一次公演,“成绩还可以”。1934年,该团一共进行了两次公演,一次是前已提及的天津市立师范学校成立四周年纪念时,该团于10月2日下午演出了张鸣琦编的《残疾》;另一次,是他们“消沉了半年”之后,于11月11、12日举行的公演,演出的剧目除《残疾》外,还有熊佛西的《王三》和袁牧之的《母归》。“结果以《母归》为最成功,《王三》除王妻一人稍差外,其余都是很好的……这次的演出,大致完全成功,可以说是一九三四年最应重视的一次公演。”[3]白浩:《一九三四年话剧回顾录》(下),《大公报》(天津版)1934年12月28日第13版。到了1935年暑假,孤松剧团再次面向公众演出。这次“议决”演出的,是“较重的剧本子”《雷雨》,邀请的导演是吕仰平,而“真正的排演期间,一共也不过有三个多星期”[4]吕仰平:《导演的话》,《益世报》(天津版)1935年8月17日第14版。。对此过程,吕仰平的描述如下:

这次,他们想演一个较重的剧本子了。最初他们去找我担任了这导演一席,我自觉个人能力有限,这么一个大的剧本导演起来是不能胜任的。但是后来一想,孤松剧团,是我个人认为唯一有希望的剧团,他们既是没有一个负总责任的人,那么我姑且借着导演的名义,再和他们合作。

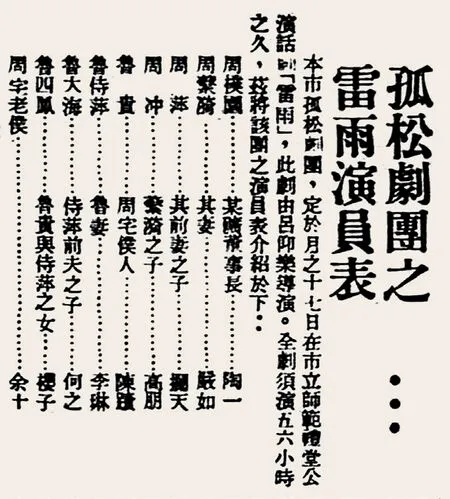

“孤松剧团公演雷雨专号”,《益世报》(天津版)1935年8月17日,图片引自“全国报刊索引”数据库

在本年的暑假开始,大家方才议决,演这一年以前就想演的《雷雨》。这剧本是南大的一位旧同学万家宝君编著的,他是南开剧团的台柱,我和他也曾谈过“孤松”将演《雷雨》了,并且得到了他的同意,把这剧本子略加删改。最要紧的,是那序幕尾声,我绝对的主张删去。意思并不是剧本必需修改,实在为了上演方便起见,不得不有这一番工作。[1]吕仰平:《导演的话》,《益世报》(天津版)1935年8月17日第14版。

导演吕仰平的谦逊在文字中表露无遗,而他对孤松剧团乃“唯一有希望的剧团”的说法,他删改序幕和尾声以及对正剧的“略加删改”,在其他人的表述中都得到了印证。

对于孤松剧团此前所取得的成绩,其他人的表述中也多有肯定。比如,早在1934年11月14日的新闻中,将要表演《母归》的孤松剧团就被称为天津市的“名剧团”[2]《青年会话剧表演大会》,《大公报》(天津版)1934年11月14日第13版。。1934年12月25日的新闻中,记者曾预告孤松剧团要在天津市立师范学校的新年同乐大会上表演戏剧,说该团“是天津唯一话剧团体,以前曾经在市师和青年会数次公演,每次的观众都是非常的拥挤,由此就可以知道表演的成绩如何了”[3]J:《市立师范新年举行同乐大会》(上),《大公报》(天津版)1934年12月25日第13版。。在白浩总结1934年话剧演出成绩时,孤松剧团1934年11月11、12日的演出被视为“一九三四年最应重视的一次公演”[4]白浩:《一九三四年话剧回顾录》(下),《大公报》(天津版)1934年12月28日第13版。。1935年,当记者得知孤松剧团将演出《雷雨》时,一方面肯定他们“过去的这几次公演,都有相当成功”,另一方面预测他们的演出“给我们的印象也还不会错的吧”[5]雷欧:《天津话剧的活跃 当前天津话剧团之动静!》,《大公报》(天津版)1935年7月19日第15版。。1935年8月11日,丁尼强调孤松剧团“自从前年上演以来,历历都给天津的剧迷一个很有力的表现,虽然是公演的次数不很多,可是每次的成绩,都是出乎意料的”[1]丁尼:《教育名剧——〈雷雨〉》,《大公报》(天津版)1935年8月11日第13版。;而石沫认为孤松剧团“每次的成绩,都是很圆满的,在在都给津市剧坛一个最大的震撼”[2]石沫:《〈雷雨〉孤松话剧团第三次公演》,《益世报》(天津版)1935年8月11日第14版。。1935年8月15日,孤松剧团的几位成员去请苏吉亨给他们化妆,苏吉亨“高兴而很爽快就答应了”,其原因就在于,他认为孤松剧团是“津市最有希望的剧团”,认为演员“全是天才的演员”,“肯绞着脑汁去研究”,“肯很刻苦的努力”,“肯很虚心的接受观众的批评”;而且,“他们又兼有戏剧专家(张鸣琦君)的训练在先,复有名导演吕仰平先生的领导在后”[3]苏吉亨:《关于化装的几句话》,《益世报》(天津版)1935年8月17日第14版。。

而在吕仰平的主张下,该剧团对《雷雨》剧本的删改,也被后来的观剧者所留意。有人描述说,吕仰平删去了《雷雨》的序幕和尾声,将剧本的序幕和尾声重新设定在一个医院里,这医院就是周家的老房子(周家搬到新房子去了)。在序幕里,孕妇和孩子说这个房子闹过鬼,随后便提起从前住在这里的周家,序幕之后便接上了剩下的四幕,整个故事由此展开,尾声还是说起这个房子闹过鬼的故事,全剧由此完结。此外,在剧本细节删改方面,吕仰平还删去了四凤怀有身孕的情节,在第四幕的结尾添了周朴园叫仆人教育鲁大海的情节等。对于序幕和尾声的被删,曹禺本人无可奈何,只在1936年1月19日发表的《我如何写〈雷雨〉》中,用很长一段文字强调了它们的不可或缺[4]陈军:《论〈雷雨〉“序幕”与“尾声”的作用》,《文艺争鸣》2009年第3期。。而在当时的观众白梅看来,删去“序幕”和“尾声”,是“极合理的措置,而无损于剧情的完整”,甚至进一步建议把第一幕和第二幕中“不必要的对话和穿插删去,保留那冲突的部分,合并为一幕”,“或者干脆把第四幕取消,在四凤,鲁妈,鲁贵跑向雷雨中和大海拿手枪出去就结束了,也能自成段落,这与娜拉出走留下同样的谜,让观众去猜吧!”由此,白梅认为,曹禺“在细腻的写作上和紧凑的结构上,有了非常的成功,为中国剧坛放一异彩”,但是他“在写作上成功,却在剪裁上失败”[5]白梅:《〈雷雨〉批判》(一),《大公报》(天津版)1935年8月20日第13版。。

孤松剧团的演出事宜,除却前述记者的相关关注外,还有石沫、丁尼等的跟踪报道。1935年8月9日,记者虽因不能确知《雷雨》的演出时间而说其“不久”就将公演,但一则说“此剧在话剧界,夙负盛名,剧中涵义,在发挥感化教育,尤可称为教育名剧”,强调其“感化”功能;一则说孤松剧团“将于最短期内,实行公演”[6]《〈雷雨〉 一个教育名剧 孤松近将公演》,《大公报》(天津版)1935年8月9日第13版。,引导观众的心理预期。两天后,丁尼在新闻中再次强调《雷雨》有着强烈的教育、感化功能,因而“从事教育的”孤松剧团成员们才“乐于牺牲他们的精力,完成这个非常长而又非常难演的稿本”[7]丁尼:《教育名剧——〈雷雨〉》,《大公报》(天津版)1935年8月11日第13版。。8月12日,石沫兴奋地宣布了“教育名剧”《雷雨》将于8月17、18日在市立师范学校大礼堂公演的消息,向目标观众宣传说该剧“内容特别充实,共四幕,历六小时之久”,告知读者“五角”“三角”的两种“入座券”已经印就,但“票印无多”,因而“欲观《雷雨》者,请勿失此良机也”[1]石沫:《〈雷雨〉 孤松定期公演 入座券已出售》,《益世报》(天津版)1935年8月12日第12版。。8月13日,丁尼在《大公报》上再发一则新闻,强调孤松剧团将要演出的《雷雨》“内容充实,穿插紧凑”,且观众到时凭所购之票“对排入座”[2]丁尼:《孤松剧团公演〈雷雨〉》,《大公报》(天津版)1935年8月13日第13版。,而在《益世报》上,孤松剧团之《雷雨》演员表及饰演角色被正式公布[3]《孤松剧团之〈雷雨〉演员表》,《益世报》(天津版)1935年8月13日第12版。。8月15日,丁尼发表《〈雷雨〉曾经轰动日本艺坛 孤松剧团星六起演》,再次允诺“孤松在天津历次成绩上,都很好,这次当更能给津市一饱眼福也”,告诉大家“余票无多”[4]丁尼:《〈雷雨〉曾经轰动日本艺坛 孤松剧团星六起演》,《大公报》(天津版)1935年8月15日第13版。,呼吁大家赶紧购票。到了8月16日,《大公报》(天津版)又特意刊载新闻《〈雷雨〉 明起在河东市口礼堂公演》,言明“此剧穿插紧凑,立意伟大,为近年来文坛的杰作。在东京搬上舞台,即震惊了日本文坛,国内亦觉为名贵,而苦于无力上演,今由孤松上演,成绩当能超出以往的成绩”,为给观众以更好的机会,售票时间特意“延后一小时”[5]《〈雷雨〉 明起在河东市口礼堂公演》,《大公报》(天津版)1935年8月16日第13版。。记者们从教育意义、售票信息和演员安排等方面持续做出的这些报道,为《雷雨》的公演营造了极其良好的氛围,在一定意义上,为8月17、18日的演出成功奠定了坚实基础。

《孤松剧团之雷雨演员表》,《益世报》(天津版)1935年8月13日,图片引自“全国报刊索引”数据库

8月17日下午两点,《雷雨》如期公演。天津《益世报》《大公报》或设“专号”,或以重要篇幅刊载长文,全方位报道公演情形、观众反应与正负面评价。比如,《大公报》(天津版)于8月17、18日刊载了冯俶的《〈雷雨〉的预演》,详细论及他在8月15日观看《雷雨》正式试演后的感受,对《雷雨》的宗旨、演员们的演技和灯光布景等颇多赞誉。8月17日,《益世报》特设了“孤松剧团公演雷雨专号”,选载了吕仰平的《导演的话》、邢雪的《〈雷雨〉在东京》、栏天述的《〈雷雨〉》、苏吉亨的《关于化装的几句话》,配有曹禺、吕仰平、苏吉亨的照片,孤松演出第一幕、第二幕、第三幕的效果图,孤松四职员的合影,另有《职员表》《演员表》《编者小言》以及演出的票价、地址、时间等广告信息。《导演的话》道出了导演吕仰平接下任务的因由、整个导演过程中对孤松剧团成员们“苦干”精神的高度认可;邢雪的长文多夫子自道,在陈述日本公演《雷雨》引发轰动的基础上,对孤松剧团的公演充满了期待;《〈雷雨〉》详细地介绍了《雷雨》的剧情;《关于化装的几句话》中化妆师苏吉亨自述答应给该剧演员化妆的因由、自身化妆技术的浅薄和他对孤松剧团成员毫不掩饰地赞美;《职员表》《演员表》以及广告是为了进一步为剧作做宣传,而编者特意写就的《编者小言》,“言”“小”却“味长”:

专号的稿件陆续送来,有些因时间来不及,俱不得发表了。好在公演两日,明天还能补登一点。

孤松前晚试演《雷雨》,我曾看了一幕,觉得舞台效果与演员技术都甚成功,这是本市很难见到的奇迹!

从前看孤松的《母归》,认为是空前杰作,这次看《雷雨》,认为一切技术又进步多了,所以敢把这一点介绍给读者。[1]一行:《编者小言》,《益世报》(天津版)1935年8月17日第14版。

简短的三段文字,却说明了推出该专号乃因《雷雨》公演是“本市很难见到的奇迹”,其“一切技术”比“空前杰作”《母归》“又进步多了”,而那些“陆续送来”的未能尽数刊载的文稿,也在表明该剧作上演的成功。这些文章和8月17、18日发表的冯俶的《〈雷雨〉的预演》一道,营造了浓厚的赞美氛围。

但在此后各报所载文章中,《雷雨》获得的评价就褒贬互见了。这一点,只需要查阅《益世报》于8月19日发表的伯克《〈雷雨〉——孤松演出批评》、8月22日发表的霞漪《〈雷雨〉的演出》、8月22至25日发表的刘雯《关于孤松演出〈雷雨〉》,以及天津版《大公报》于8月20至23日发表的白梅《〈雷雨〉批判》、8月24至29日发表的不凡《〈雷雨〉演出》等,即可明白。这些文章大多从孤松剧团的演出准备、演出效果以及演出意义等方面来评论这次演出,有一些批评意见颇为中肯。但总体而言,对《雷雨》剧本本身、《雷雨》的公演效果、演出《雷雨》的孤松剧团,持肯定、赞美意见者更多,所谓的指瑕,也是为更好地审视剧作及其公演。而从另一个层面来说,《雷雨》的两天公演所引发的整个8月的舆论潮,本身就证明了该剧的影响力远远超过了1934年。著名评论家刘西渭指出,“《雷雨》既是一个内行人的制作,虽说是处女作,勿怪立即抓住一般人的注意了。《雷雨》现在可以说是甚嚣尘上”,并赞扬该剧是“一出动人的戏,一部具有伟大性质的长剧”[2]刘西渭:《〈雷雨〉》,《大公报》(天津版)1935年8月31日第12版。。不仅如此,该剧的演出,还“锻炼和发现了一些演剧人才”,如饰演鲁贵的陈迹(即后来中国青年艺术剧院表演艺术家石羽)[3]说他得到了锻炼,是因为陈迹同时兼布景、道具、效果等职责,从中获得了不少实际的舞台工作锻炼;说他被发现,则是因为此前他虽已多次登台表演,但真正得到社会公认,却是这一次,而这成功更坚定了他从事戏剧的志愿,使得他后来去报考了国立戏剧学校,毕业后饰演了《残雾》的杨先生、《国家至上》的黄子清、《夜上海》的梅岭春、《雾重庆》的万世修等经典人物形象,日渐走向事业的巅峰。。可以说,孤松剧团的此次公演,对于剧团的发展、剧团成员的成长都具有重要价值。

三、《雷雨》公演与1935年的天津剧坛

从时间来看,孤松剧团公演《雷雨》,在浙江上虞春晖中学、济南女子师范学校的六一剧社、日本的留学生团体中华话剧同好会之后,而在中旅剧团这个职业化剧团公演《雷雨》且取得更深远的社会反响之前,因而可以说,孤松剧团的这次公演,既连接着《雷雨》的非职业化与职业化演出进程,也联系着《雷雨》公演在异域日本与本土天津产生较大影响的演出史。从地域来看,春晖中学、六一剧社演出时间最早而演出效果有限;日本公演时间比较早,演出效果比较好,然而终究更多地局限于日本留学生团体以及对中国话剧艺术感兴趣的日本文化圈内部。孤松剧团的这次公演及中旅剧团随后的尝试,则将影响扩大至中国更为广大的市民阶层,而其地域又无一例外地在天津,彰显出《雷雨》的影响力扩大与天津剧坛的特殊关联。因而,当我们把目光投向孤松剧团公演《雷雨》及其周边时就会发现,这一演出事件所折射的是1935年天津剧坛的蓬勃生机。

1935年8月11日,石沫大胆地说出“天津的剧坛”“澎渤起来了”,指出了1935年之于天津剧坛的重要意义,又因这一判断出现于《〈雷雨〉 孤松话剧团第三次公演》[1]石沫:《〈雷雨〉 孤松话剧团第三次公演》,《大公报》(天津版)1935年8月11日第14版。的报道中,可见在他看来,孤松剧团公演《雷雨》乃是天津剧坛“澎渤起来了”的重要表征,是天津剧坛由沉闷转向活跃的关捩所在。孤松剧团的公演,一方面联系着其他本地剧团在此前的不断努力与1935年的风生水起;另一方面联系着中旅剧团的三次赴津演出—第一次赴津激起了孤松剧团的演出热情,第二次赴津已有排演《雷雨》的行动却未能实现,直接促成了孤松剧团抓紧时间排演《雷雨》及随后公演,而这公演又在一定意义上促成了中旅剧团于1935年10月赴津举行第三次公演,被纳入其主要演出剧目系列的《雷雨》,也就开始了更广范围的传播,产生了更大的社会影响。

验诸史实,1935年前的天津,的确有不少其他剧团在持续不断地努力,而1935年则显露出更为蓬勃的迹象来。

孤松剧团成员集结的1933年,正是天津现代话剧运动“萌发新芽的第一年”。在该年内,“曾有过十个以上的话剧团体,和八次以上的话剧公演”[2]宁:《1933话剧小记》(上),《大公报》(天津版)1934年3月28日第13版。;“虽然还没有什么惊人的成绩,然而须知道这还是话剧盛兴的第一年,在商业区的天津,这样的情形已经算很难得了”[3]宁:《1933话剧小记》(下),《大公报》(天津版)1934年3月30日第13版。。做出这样评价的“宁”,在分3次载完的《1933话剧小记》中,为我们全面梳理了该年涌现出的晦明剧社、三三剧社、孤松剧团、海燕剧社、水平剧社、晓露剧社、血热剧团、长城剧社、长夜剧社、爱波罗剧社、晓露剧社以及开明学校为周年纪念而举行的开明游艺会、艺术学校举行的筹款游艺会、三八女中举行的新年励进会;具体描摹了水平剧社演出田汉的《一致》《姊妹》与适夷的《活路》,晦明剧社与三三剧团组成“晦明三三联合公演筹备委员会”后演出《居住二楼的人》《梅雨》《丰年》《二伤兵》,开明游艺会上演出《居住二楼的人》《最后一计》《同胞姐妹》,三八女中的新年励进会上演出《求婚》《艺术》《回家以后》《奋斗之胜利》等的得与失;关注到晦明剧社、开明游艺会、孤松剧团等演出时观众的人数及其反应;留意到《活路》的演出“逼真动人”,“观众竟有感动而至落泪的”,且观众中商人颇多,“打破了‘只有学生看话剧’的记录”[4]宁:《1933话剧小记》(中),《大公报》(天津版)1934年3月29日第13版。,“《居住二楼的人》以剧情浅显和场面简单的原故,很容易的得到了观众的欢悦”,而“《二伤兵》是最成功的一个”[5]宁:《1933话剧小记》(上),《大公报》(天津版)1934年3月28日第13版。,等等。

孤松剧团进一步成长壮大的1934年,正是天津话剧运动的“渐形活跃期”。在该年内,既有新成立的剧团,如“为求促进现代戏剧运动发展起见”的青年们成立的“春草剧社”[6]《本市话剧运动新活跃 春草剧社成立》,《大公报》(天津版)1934年4月14日第15版。、青年会会员组成的励青社、吴博等组成的矛盾剧社、宗由与汪子美等组织的鹦鹉剧社、燕京的宋磊与辅大的王广义等组织的微沫社等,也有成立于1933年而依旧活跃的孤松剧团;既有演出《药》(陈楚淮)、《上帝的叛徒》(袁牧之)、《生之意志》(田汉)、《五奎桥》(洪深)、《贼》(辛克莱)、《除夕》(陈白尘)等不甚成功的事实,也有孤松剧团演出熊佛西的《王三》、张鸣琦的《残疾》、袁牧之的《母归》而获得大众称赞的报道。阅读白浩回顾1934年天津话剧情形时对上述剧团、演出情况的描述,我们明显感觉到孤松剧团的卓尔不群。他们的演出,被视为“一九三四年最应重视的一次公演”[1]白浩:《一九三四年话剧回顾录》(下),《大公报》(天津版)1934年12月28日第13版。,和当年南开师生组织的南开新剧团在南开纪念会上演出《新村正》而取得的成功一起,是“沉寂像沙漠似的天津”[2]白浩:《一九三四年话剧回顾录》(上),《大公报》(天津版)1934年12月26日第13版。在1934年最为重要的收获。

孤松剧团公演《雷雨》的1935年,的确如白浩所期待的那样,“展开了新时代的戏剧”,给了天津“一个新的戏剧运动”[3]白浩:《一九三四年话剧回顾录》(上),《大公报》(天津版)1934年12月26日第13版。。其重要表征,是众人或称当时“话剧蒸蒸日上”[4]劳山:《莹莹剧乐团》,《大公报》(天津版)1935年1月19日。,或感知到“旧剧”的维持与“话剧”的提倡之间的“聚讼纷纭”,然而“依照目前的情势去观察”,却得出了“在理论上”“好像话剧是占着优势”[5]赫观:《四进士在中国旧剧中之地位 兼志马连良此剧优点》,《大公报》(天津版)1935年1月18日第15版。的结论。而从新闻报道上来看,这一年话剧的曝光率非常高,诸多新气象开始出现。

早在1935年1月8日,春草剧社就举行了联欢座谈会,谈及“过去一年中中国剧坛及天津剧坛之活动情况,次及新年前后女师南开汇文市师及附小各处演剧情报,并谈论所演各剧之内容技巧,及演出成绩”,也谈及春草“极应设法振兴,为天津剧坛作一新供献”[6]华:《春草剧社举行联欢座谈会》,《大公报》(天津版)1935年1月8日第15版。。紧接着,省立民教实校附设的河北小王庄民众教育馆,为唤起民众对话剧之兴趣,由该馆主任孙崇甫指导民校学生,导演了两个话剧《屠户》《王三》而“成绩不恶”[7]易生:《民众学生扮演话剧》,《大公报》(天津版)1935年1月17日第16版。。刚于元旦成立的青玲艺话团征求“热心文艺或愿献身话剧者”的团员[8]《青玲艺话团征求男女团员》,《大公报》(天津版)1935年1月17日第16版。,天津市立师范学校又打算组织“莹莹剧乐团”[9]劳山:《莹莹剧乐团》,《大公报》(天津版)1935年1月19日。。1月10日,天津版《大公报》详细报道了青年会为提倡公民法律常识,而与义务员及六位律师联合举行的法庭表演——演出话剧《黑暗家庭》[10]王仲野:《青年会举行法庭表演大会》,《大公报》(天津版)1935年1月10日第15版。。1月26日,金榜宣布“非非话剧社”将成立[11]金榜:《非非话剧社将成立》,《大公报》(天津版)1935年1月26日第15版。。1月28日,又有记者宣布“清萍话剧团”将成立,而其直接因由,就来自中旅剧团的“在津公演”从而引发了“本市人士对于话剧之兴趣”[12]《清萍话剧团将成立》,《大公报》(天津版)1935年1月28日第15版。。此后,有青玲艺话团、孤松剧团、春剧社为提倡话剧运动而举行的联合公演[13]《三剧团联合公演续闻》,《大公报》(天津版)1935年5月31日第15版。,有女青年会举办的盛大游艺会[14]《女青年会观话剧记》,《大公报》(天津版)1935年5月14日。等。这些无疑体现出热烈的拓展话剧生存空间的努力。

尤其值得重视的是,1935年天津版《大公报》对中旅剧团3次来津演出的持续跟踪与深度报道。1月9日,该报详细报道了唐槐秋的《未完成的杰作》在北京吉祥戏院于1月8日晚上演的消息,说唐氏的演出乃“情不可却”,“以天才演员戴涯氏配演画家,更有相得益彰之盛矣”,并且告诉读者,在北平演出整整40场的中国旅行剧团,“观众热烈之情形,始终不衰,可谓开话剧公演以来未有记录”,而他们定于“二十前后将来津公演,现正在商洽出演地点”[1]《话剧新纪录〈未完成的杰作〉》,《大公报》(天津版)1935年1月9日第15版。。1月10日,燕京、清华两所大学学生合组之燕清社所写介绍中旅剧团的信件,被编者以《介绍不久来津公演之中国旅行剧团》隆重推出。燕清社逐一列出了中旅剧团的成员情况、演出宗旨、历史流变、演出剧目,然后告诫天津的人们“千万不要错过难得的机会”,预言中旅剧团的到来会给“津市话剧添上一段光彩”[2]《介绍不久来津公演之中国旅行剧团》,《大公报》(天津版)1935年1月10日第15版。。随后的6天里,关于中旅剧团的报道频繁出现。《将与津人相见 〈梅萝香〉》(1935年1月11日)、《中国旅行剧团定期来津公演》(1935年1月13日)、《中国旅行剧团中之女主角唐茗青小姐》(1935年1月14日)、《中国旅行剧团在津新新演期只定四天 今晚起在平又挽留三日》(1935年1月14日)、《中国旅行剧团来津公演续志》(1935年1月16日)等报道从各个方面跟进中旅剧团来津信息。1月16日刊出的《话剧消息》告诉观众,春草剧社要举行茶话会,一方面以“尽地主之责以表欢迎之意”;另一方面则为了“紧张空气,以鼓起天津话剧界的活动”[3]罗密纳:《话剧消息》,《大公报》(天津版)1935年1月16日第15版。。而孤松剧团于1月18日直接行动,假市师会议厅举行欢迎茶话会,招待中旅剧团全体及其他新闻记者,并摄一影以留纪念[4]李金若夫斯基:《孤松欢迎中国旅行剧团》,《大公报》(天津版)1935年1月18日第15版。。从1月19日开始,天津版《大公报》密切关注中旅剧团的演出情况,及时加以评述,雷欧的《〈女店主〉与〈梅萝香〉中国旅行剧团两个名剧 今天新新影院首次公演》[5]《大公报》(天津版)1935年1月19日第16版。、风的《中国旅行剧团的三个剧 〈女人和狗〉〈女店主〉〈梅萝香〉》[6]《大公报》(天津版)1935年1月19至21日第15版。等就是其中的重要文字。相对于第一次来津的系列报道,中旅剧团于1935年6月26日第二次来津公演的报道更多,引发的话剧探究热情更为高涨。7月19日,雷欧直接将一篇报道命名为“天津话剧的活跃”,开篇即说:“由于中国旅行剧团的刺戟,天津的话剧空气又是震荡起来了。除了‘只听楼梯响,不见人下来’的剧社如雨后春笋的成立外,截止到今天,就个人所知,这里有许多剧社是在积极的‘苦干’着,这些苦干,令我们遥望着他们的成果,给我知道了天津剧坛的新活跃!”[7]雷欧:《天津话剧的活跃 当前天津话剧团之动静!》,《大公报》(天津版)1935年7月19日第15版。而在7月5日的《大公报》上,刊载了这样一则新闻:

本市春草剧社,邀请全津剧人,在东马路市立第一讲演所内,开戏剧谈话会,定于今日下午四时举行,该剧社昨已邀得戏剧家陈绵马彦祥唐槐秋戴涯等,届时出席。又以现在已放暑假,津市剧人住址多有变更,且时间仓促,通知函件寄发,多有不便,昨托本刊转致孤松剧团,乙亥剧团,青玲剧团,青青剧团,青年会剧团,女青年会剧团,新生剧团,非非剧团,零零剧团,吕仰平先生,陆以洪先生,万家宝先生,苏吉亨先生,冯棣先生,孙观生先生,桂逢伯先生,冯渠人先生,林森森先生,王雷欧先生,王云波先生,南大张景泰先生,周瑛先生等,南中徐兴让先生等,南开女中刘珣先生,董震芳先生等,女师学院钱哲荣先生等,女师张清华王槐珍先生等,津师王韵槐先生等,津中姚宝箴先生等,市师贾淑慧先生育尚信先生等,工学院杨学濬李尚森先生等,法商孙珍先生等,究真杜茂堂,邵菊秀先生等,均请届时到会云。[1]《戏剧谈话会今日下午四时举行》,《大公报》(天津版)1935年7月5日第13版。

中旅剧团在天津演出的相关报道,《大公报》(天津版)1935年1月19日,图片引自“全国报刊索引”数据库

这里面提及的剧团就有10个之多,有名有姓的专家达28位之多,而其中涉及的南大、南中、南开女中女师学院、女师等11家单位都只点了少数人的名字,可见实际参会者远超此数,而1935年以“苦干”精神从事话剧运动者也远多于这里所列举的。雷欧对天津话剧已活跃起来的感知无疑是准确的。1935年的天津剧坛,已形成以孤松、中旅剧团的公演为核心,其他剧团为辅助的群星璀璨的局面。到了1936年7月,林江在总结1936年前半年天津的话剧运动情况时,曾感慨地说:“最近半年来,诸剧运动在天津,的确在飞跃地进展着;新成立的剧团,也好像雨后春笋似的一天一天地多起来,这种现象,是几年来天津所未曾有过的,我们去追究它的原因,直接间接都可以证明出来完全是为了‘中国旅行剧团’在天津公演的影响。假若没有‘中旅’在津公演,天津的话剧运动自然不能够勃兴的。”[2]林江:《话剧运动在天津》,《大公报》(上海版)1936年7月12日第16版。中旅剧团在天津的几次公演的确刺激了天津剧团,而当我们细审其间的细节时就会发现,孤松剧团是在中旅剧团去津前即活跃的最有实力的本地剧团,在中旅剧团去津公演期间发挥了重要作用,而其公演《雷雨》所引发的良好社会反响,在一定意义上促成了中旅剧团在第三次去天津演出时重点演出了《雷雨》,从而打开了《雷雨》的职业化演出之路,也促使1935年终究成为天津剧坛的“《雷雨》年”。因而,探究造成1935乃至1936年天津剧坛“飞跃地进展着”的因素,或也应考虑到孤松剧团及其公演的《雷雨》。

余论

孤松剧团、中旅剧团在天津公演《雷雨》之后,1935年10月14日第13版的《大公报》上有《〈雷雨〉普遍化 通州话剧社亦排演此剧》的报道,此后,大小剧团演出《雷雨》的报道不时见诸报端。到了1936年,因中旅剧团在上海公演《雷雨》取得更为巨大的成功,《雷雨》成为大众耳熟能详的一部名剧。如果说,日本和中旅剧团的《雷雨》公演打开了该剧的经典化之门,那么孤松剧团的《雷雨》公演则是二者之间饶有意味的一环,因而孤松剧团也是讨论《雷雨》经典化历程时值得重视的存在。不仅如此,对于天津剧坛的萌生、发展而言,孤松剧团演出《母归》等所取得的实绩本就颇为重要,而其于1935年夏季成功公演《雷雨》,首次将影响扩大至天津的广大市民阶层,进一步彰显了该年天津剧坛的蓬勃生机,刺激了天津剧坛随后走向更广阔的新剧表演空间,因而该次公演也是天津话剧史上的重要事件,值得学界认真加以探究。

孤松剧团、中旅剧团的相继公演,使得《雷雨》在天津、上海获得了极高知名度。此后,《雷雨》在不同地方、不同时间被各种职业剧团、业余剧团演出,形成了异常丰富的演出史、传播史。比如,在1938年3月的成都,从上海影人剧团退出的一批“老牌明星”组团在成都东胜街沙利文剧场公演《雷雨》、四川旅外剧人抗敌演剧队在成都春熙大舞台公演《雷雨》、成都剧社在成都智育电影院公演《雷雨》,“三剧团同时公演《雷雨》。上座均较以前各剧为佳”[1]《剧事春秋》,《战时戏剧》第1卷第2期,1938年3月12日。,可谓盛况空前。然而,我们也能看到这样的消息:“曹禺所编之《雷雨》,日前在江西南昌戏团公演时,教育当局以母子通奸乱伦之事实,认为有违我国旧道德,当即禁止演出。”[2]《文艺情报(五月)》,《月报》第1卷第6期,1937年6月16日。由此可知,不同立场、不同背景下的人们对《雷雨》存在差异化判断,《雷雨》的演出史、传播史折射出的也就不仅有话剧发展史,还有社会史、思想史等更为宽广的层面。《雷雨》是说不尽的,其同样值得言说的演出史与传播史,也值得我们投以关注的目光。