向上流动意味着向下放弃吗?

——农村大学生与父母间的情感关系研究

2022-10-28任可欣郭仕豪吴奇艳

任可欣,郭仕豪,吴奇艳

(1.厦门大学教育研究院,福建厦门361000;2.南京大学教育研究院,江苏南京210093;3.厦门大学经济学院,福建厦门361000)

一、引言

高等教育规模的扩张使得来自农村的学生有机会进入大学校园学习,对他们而言,上大学不仅意味着获得知识和提升个人能力素养,更有可能跨越“农门”,实现“朝为田舍郎,暮登天子堂”的向上的社会流动。但是,“对于农村学生来说,考上大学是向上流动的第一步,适应高等教育机构是下一个关键步骤”[1]。研究表明,学术和社会上的积极融入能够帮助他们适应大学环境,取得与城市学生相似的成就[2]。然而,成功适应精英文化的过程并不总是积极的,融入精英大学的学生会面临新旧惯习之间的痛苦错位(dislocation)[3],这种对社会出身的忠诚与排斥交织成一种矛盾的状态,使来自弱势阶层的学生经历着隐性伤害(hidden injury)[4],并伴有与原生家庭、朋友、社区渐行渐远的风险。

中西方研究均表明,在向上流动的过程中,较低社会经济背景的学生在情感体验上非常复杂,阶级跨越所造成的文化冲突使他们与父母的情感关系陷入“爱恨交加”的矛盾心理——既对父母的“举全家之力供出一个大学生”充满感激与愧疚,又会因原生家庭文化的不合时宜倍感无奈与羞耻。然而在对待父母的具体行动表现上,中西方大学生并不一致。西方成功适应精英文化的大学生通常表现出与原生家庭的疏离,而我国成功适应精英文化的农村大学生与父母的情感关系则更为复杂且多样[5-6]。关注向上流动者的情感体验是近年来寒门学子研究的重要转向,但相关研究多为质性研究,缺乏大规模定量数据的支持,且忽视了寒门学子与父母之间情感关系的动态性变化过程。本研究利用全国范围的定量调查数据与访谈数据,探究我国农村大学生与父母之间情感关系的特征及变化趋势。

二、文献综述

子女与父母间的情感关系属于代际关系的范畴。受到传统文化的影响,子女对父母的情感表达往往被身份角色的规范压抑,展现出对父母的迎合和顺从,以维持家庭作为一个联合体的纪律、等级和效率[7]。随着现代化进程的不断推进,年轻一代自主意识的崛起使得代际关系发生重大变化。阎云翔对我国当代农村家庭代际关系的考察发现,子女与父母间的关系并非传统孝道中的单向度顺从,而展现出西方社会的亲密性。他将代际亲密关系定义为一种反映在情感依赖关系上的深度沟通、口头表达和肢体表达上的跨代际的互相认知、理解和情感共享[8]。熊波等人认为,情感关系主要体现为代际双方间的亲近程度和相处状况[9]。研究表明,代际情感关系对代际支持具有持续性的正向影响,在情感关系的引导下,子女对父母的赡养不是一种负担与义务,而是基于爱与情感的自发行为[10]。但是,代际情感关系不是一成不变的,会随着子代进入不同的人生阶段发生改变,而高等教育是一个重要的节点。

社会经济地位较低的学生在向上流动的过程中与原生家庭保持着复杂的情感关系,对此,中西方研究者均进行过深度描述。伊丽莎白·希金博瑟姆(Elizabeth Higginbotham)和琳恩·韦伯(Lynn Weber)通过研究发现第一代黑人在流动的过程中会感到一种“社会债务”(social debt),因为家庭在他们流动的过程中给予了情感支持与帮助,作为回报,他们对家庭有一种天然的责任感,并且黑人女性对家庭的感激之情是白人女性的两倍[11]。 山姆·弗里德曼(Sam Friedman)将这种心理状态称之为“生存内疚”(survival guilt),相关研究发现第一代大学生的内疚感明显高于非第一代大学生,拉丁裔的内疚感高于白人[12]。程猛研究发现,我国底层子弟会因家庭为自己求学所作的巨大牺牲而背负上沉重的道德债务,由此对家庭抱有愧疚感和回报心理[13],这种由底层环境磨砺出的“懂事”的道德化思维架起了向上流动的底层子女与原生家庭的联系桥梁[14]。

然而,向上流动意味着场域的转换,身份重构可能伴随个人惯习的重大变化,底层学子一旦接受新身份的设定就可能抛弃旧有身份[3],与原生家庭渐行渐远。黛安·雷(Diane Reay)将社会流动视为一个“痛苦的过程”,向上流动的人在这个过程中“丢弃了与占主导地位的中产阶级文化不符的品质和性格”[15]。在学习并逐渐靠近中产阶级品味的过程中,底层学子的视野、对食物和健康、语言和交流的倾向[16]发生了重大变化,因而很难再与父母进行良好的互动[17],甚至因父母的身份地位而感到羞耻[18]。疏离的产生并非仅仅因为缺少共同话题与互动不畅,而是由不同阶层间身份的根本对立所致。艾莉森·L·赫斯特(Allison L.Hurst)在对美国工人阶级大学生的研究中发现,公立大学强化学业成就与工人阶级身份之间的对立关系,即学术成功只属于少数上层阶级[19]。安塞姆·L·施特劳斯(Anselm L.Strauss)研究发现,为了拥抱中产阶级的价值观和抱负,并与“合适的人”共度时光,工薪阶层男性被认为应该与家人和朋友保持距离[20]。由此可见,传统意义上良好亲密的代际关系正在被破坏,亲子间的权力被重新谈判,父母在家庭中的地位受到威胁。

相较于国外向上流动者与原生家庭的割裂,我国寒门学子与家庭间的互动更为复杂,并表现出一定的本土特征。一方面,鉴于学校与原生家庭之间存在文化鸿沟,他们会主动和家庭保持疏远[5]。但另一方面,由于中国人强烈的家庭观念与伦理意识,很多农村第一代大学生考入大学之后,不仅不会抛弃家庭,还会主动回归家庭,将回馈父母的意识延伸至弟妹,形成代内教育帮扶[21]。此外,谢爱磊对我国精英大学农村学生的研究发现,不同于西方精英大学将学业成功与家庭失败相对立,我国精英高校强调学业成功的价值观与农村学生相匹配,因而农村学生并不会感到“如鱼离水”,相应地,也不会减少与父母的情感联系[6]。熊静对我国精英大学专项计划学生学业融入的研究发现,他们通过采取文化整合适应策略,凭借主体行动与反思性学习能力,能够成功将原有惯习与精英大学文化关系融合,与原生家庭依旧保持亲密的关系[22]。

通过上述研究发现,向上流动的阶层旅行者与原生家庭的关系是非常复杂的。对于西方工人阶级及少数族裔子女来说,原有社会地位内化而成的惯习在向上流动的过程中与精英文化发生激烈冲突,由此带来的身份重构威胁了既有的亲子关系,具体表现为子女对父母“爱恨交织”的矛盾情感及与父母的日常疏离。鉴于中西方社会的巨大差异,在我国,向上流动可能并不意味着向下放弃,农村大学生与父母的关系更为矛盾与多元,即或亲密或疏离,研究结论不一。整体看来,向上流动者与父母之间的情感关系作为新近的研究领域,兴起于西方,目前立足于我国现实背景的本土化探索不足。已有研究多为静态描述,鲜少从动态的视角考察向上流动者与父母间的情感关系如何随不同的高等教育阶段而变化,且现有研究以小样本的质性研究为主,缺乏定量数据支撑。因此,本研究能够进一步弥补以往研究中所忽视的动态视角以及单纯依赖质性研究的不足。

三、研究方法

(一)数据

本研究的数据来源包括定量的问卷调查和质性访谈两个部分。问卷调查部分旨在了解接受过高等教育和未接受过高等教育的农家子弟与父母之间在情感联系上的差异性,以及这种差异在农村大学生不同的高等教育阶段的变化趋势。质性访谈部分寻求对影响机制的解释,即特定的高等教育经历怎样影响接受过高等教育的农家子弟与父母之间的情感关系。

本研究使用两组调查数据反映农家子弟与父母间情感关系上的差异性①。第一组数据来自中国综合社会调查(CGSS2017)(简称数据1)。第二组数据是笔者2022 年3 月向全国高校在校学生(包括大学生、硕士生、博士生)搜集的与父母间情感关系的调查数据(简称数据2),采用网络问卷星调查。在定量分析结束后,研究者通过方便性抽样和目的性抽样选取10名正在(曾经)接受高等教育的农家子弟作为访谈对象。

(二)样本特征

本研究的研究对象为有相对较长时间农村生活经历的青年农家子弟,其中既包括正在接受高等教育的专科生、本科生、硕士研究生和博士研究生,也包括未接受高等教育的农家子弟。本研究将“有相对较长时间的农村生活经历”操作化为“14 周岁时的户口登记地为农村或乡镇”。由于CGSS2017 并非针对在校学生的调查,依据我国《义务教育法》②以及基础教育阶段广泛存在的“六三三”学制,选取年龄在18-28 周岁的农家子弟③。经筛选,共有292 个有效样本。其中,正在接受高等教育的有104 人,占比35.6%,这些受访者在“您目前的最高教育程度”一题上均选择了“正在读”,这表明样本均为高等教育在校学生;未接受过高等教育的有188 人,占比64.4%。此外,笔者自行发放的问卷均为高等教育在校学生,共回收686 份问卷,其中有389名农家子弟,删除填答时长不足以及回答存在明显冲突的问卷后,保留362份样本。因此,最后纳入分析的有效样本共654 份,包括466 位高等教育在校学生和188位未接受过高等教育的同龄农家子弟。

本研究的自变量为是否接受过高等教育(二分变量);在因变量的选取上,情感关系是个体对家庭成员之间的关系在情感层面的主观评价,反映了家庭成员之间的亲密程度[23]。情感关系既包括情感上的互相认知与理解,又表现为行为上的互助与依赖。在参考熊波等人对情感性关系和联系性关系的操作化定义的基础上,结合CGSS2017 和自发问卷的题项,本研究将情感关系具体化为“感激父母”“赡养父母”“联系父母”等三个部分,在对部分题项进行反向处理后,分数越高表明与父母间的情感关系越紧密。

质性研究并不过于强调样本数量,而是以能否提供丰富的信息为主要标准。在质性研究部分,研究选取10 名正在(曾经)接受高等教育的农家子弟进行访谈(基本信息见表1)。尽管样本数量比较少,但受访者C2 在受访过程中多次谈到与他熟识且情况类似的同学的故事,这在一定程度上增加了访谈内容的丰富程度。这10 名受访者包括3 名本科生(在读)、1 名硕士研究生(已于2021 年毕业)以及6 名博士研究生(在读),他们均有较长的农村生活经历。平均访谈时长为1个小时,在受访者知情的前提下,研究者对访谈进行了录音,所有录音文件及转录文件均进行保密处理。

表1 受访对象基本信息

四、实证结果

(一)农家子弟与父母间情感关系的特征及变化趋势

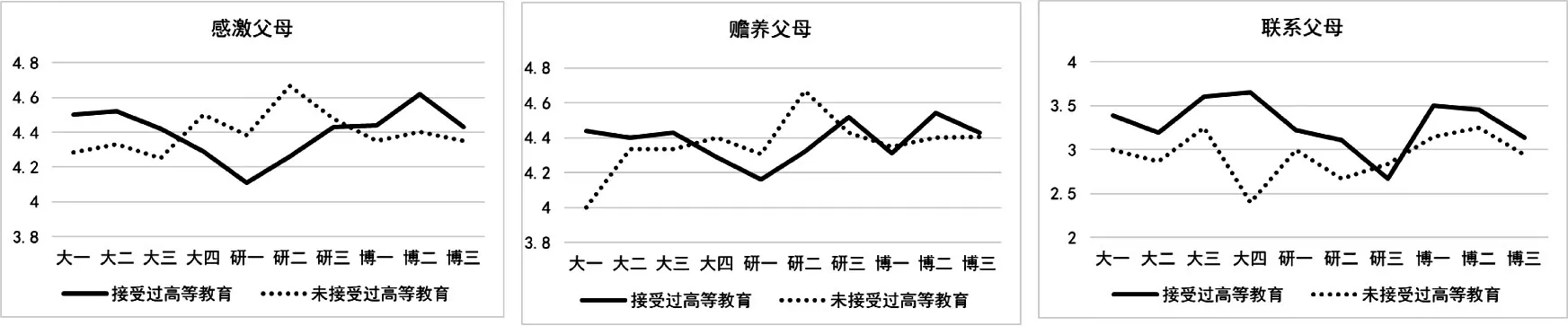

首先将青年农家子弟划分为接受过高等教育与未接受过高等教育两类,分别比较他们随年龄增长在“感激父母”“赡养父母”及“联系父母”维度上的变化(参见图1)。由图1可知,处于本科阶段的农家子弟对父母的感激之情(M1=4.43,M2=4.34④)与赡养之愿(M1=4.39,M2=4.27)整体高于未接受高等教育的农家子弟,但大三、大四是一个重要拐点,处于本科后期的农家子弟对父母的感激之情与赡养之愿逐渐下降并低于未接受高等教育的农家子弟;在整个硕士阶段,农家子弟对父母的感激之情(M1=4.27,M2=4.51)与赡养之愿(M1=4.33,M2=4.47)低于未接受高等教育的农家子弟;进入博士阶段的农家子弟对父母的感激之情(M1=4.50,M2=4.37)与赡养之愿(M1=4.43,M2=4.38)逐渐回升并整体高于未接受高等教育的农家子弟。农家子弟与父母的联系频率与上述两种情感联系不同,整体看来,接受过高等教育的农家子弟与父母的沟通频率高于未接受高等教育的农家子弟(M1=3.29,M2=2.94),但硕士阶段的农家子弟与父母的沟通频率在整个高等教育阶段中处于较低水平,这种下降趋势始于大四,并在整个硕士阶段持续下降。

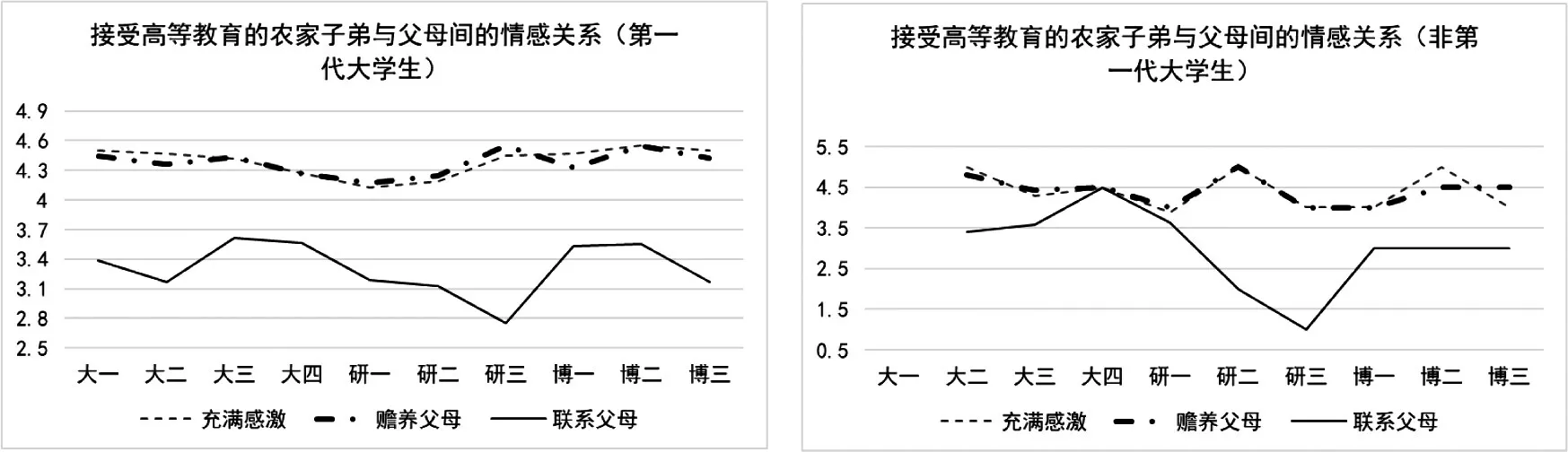

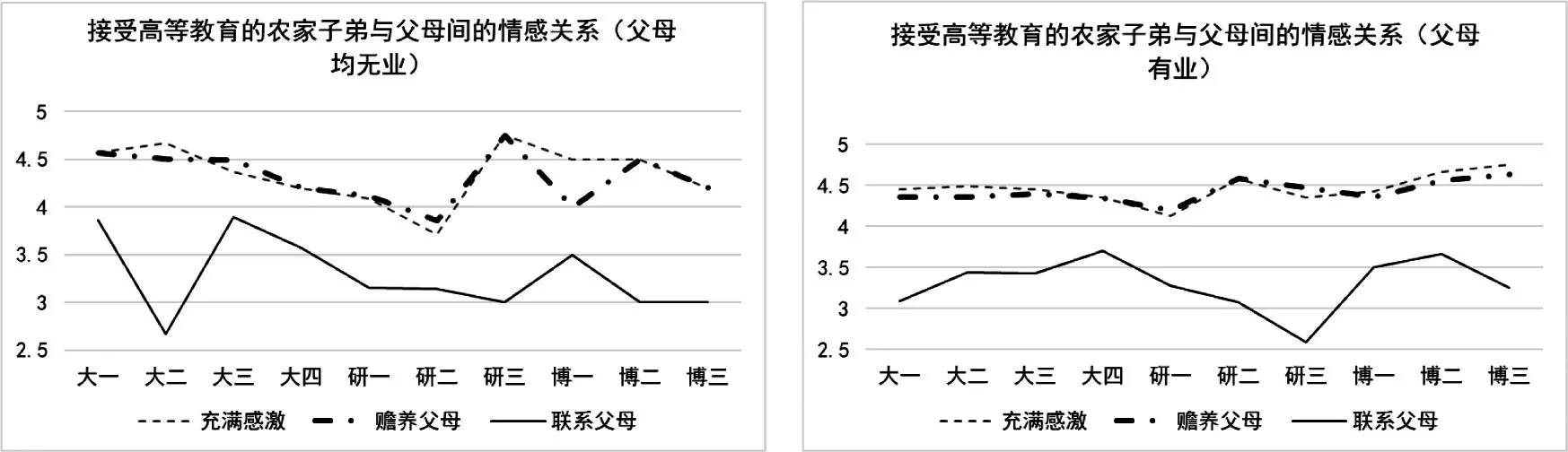

通过图1 可以看出,正在接受高等教育的农家子弟和未接受过高等教育的农家子弟与父母间情感关系的波动变化恰好与高等教育的不同阶段吻合。接受过高等教育的农家子弟与父母间的情感关系呈现U型趋势,他们在硕士阶段与父母的情感关系较为疏离,且这种趋势从大三、大四开始显现。那么,这种结果是否具有稳健性呢?笔者按照性别、家庭受教育水平、家庭职业阶层对接受过高等教育的农家子弟进行分组,结果如图2、图3、图4 所示。在性别上,无论男性还是女性,对父母的感激之情、赡养之愿以及联系频率均呈现U 型趋势,女性与父母的亲密度整体高于男性。在家庭受教育水平及家庭职业阶层方面,除父母一方至少有业与非第一代大学生对父母的感激之情与赡养之愿在本科后期至硕士初期的低谷现象并不明显外,其余均呈现U 型趋势,这表明家庭背景可能左右向上流动者与父母间的情感关系走势。综上,接受过高等教育的农家子弟与父母间的情感关系整体呈现U 型趋势,且在考虑性别、家庭受教育水平以及家庭职业阶层等因素的影响下,上述结果基本保持稳健。那么,这仅仅是一种巧合,还是具有一定的现实依据呢?研究者尝试利用质性访谈予以解释。

图1 农家子弟与父母间情感关系的变化趋势

图2 向上流动者与父母间情感关系的变化趋势(依据性别划分)

图3 向上流动者与父母间情感关系的变化趋势(依据家庭教育背景划分)

图4 向上流动者与父母间情感关系的变化趋势(依据家庭职业阶层划分)

(二)向上流动的农家子弟对父母爱恨交织的矛盾情感

1.感激亲密的本科阶段

我国素有重视教育的文化传统,贫穷并未限制农村父母的想象,他们对下一代抱有高教育期望[24]。由于他们吃了没有文化的“苦”,更加渴望子女通过读书改变命运,享受读书带来的“甜”。尽管他们不能像城市家长那样精心指导子女学习,但他们通过务农务工努力赚钱,倾其所能地为孩子读书提供帮助。父母从事体力劳动的“辛苦”“受罪”成为激发农家子弟好好读书的重要内驱力,“好好读书”不仅意味着农家子弟个人有机会实现向上流动,更承载着兑现孝道、回报父母恩情的重要意义,成为乡土社会中孩子恪守孝道的重要表现[25]。

“我印象最深刻的是拉花生秧的时候,好像车是走到桥头时,因为那个桥下面比较高,然后上面是水泥路打的,下面是土路,往上面走的时候车有点抖了,在地里面脱完的花生系得不是很紧,然后就直接倒在沟里面了。我父亲当时脾气有点倔,然后狠狠地干了自己两个大嘴巴子。我当时心里面可不是滋味,但是又无可奈何。从那以后,慢慢觉得还是要读书。尽管说‘没有关系,那么就铺路’,我铺路让我的孩子有关系,总不能说我父母亲没关系,到我又没关系,再往下还是没关系,一步一步走还走不下去。”(C5)

“我父母一直都给我一个很好的家庭环境。虽然我父母经常很忙,但是他们给我的爱和教育一点也不比别家父母少。现在,我的学费和生活费都还是我父母承担,并且我上的是民办本科,学费要比公办本科贵出来很多,我父母他们也没有说别上了,或者让我去读专科之类的,不会给我压力,而且很支持我的决定。”(A1)

对于由乡入城的农家子弟来说,接触、了解及适应大学生活的过程可能伴随与原生家庭渐行渐远的风险。与城市学生相比,农家子弟蹩脚的普通话、不那么时髦的穿着、拘谨的处事风格处处彰显他们身上浓厚的“农村烙印”,刻在骨子里的自卑使他们对原生阶层产生深深的羞耻感,继而导致他们在大学初期对父母产生“怨”,并严重影响他们与父母之间的沟通。随着他们逐渐适应大学生活,被更多的同学所接纳,成功融入大学生活的农家子弟开始以平和的心态看待亲子关系,并在反思中从埋怨走向理解、从排斥走向包容。尽管他们与父母的沟通仅限于“共同生活世界里的一些事情”(B1),但在强烈的责任伦理驱使下,寒门贵子依旧与父母保持日常的沟通。

“我觉得是有这么一个过程,对他们有那种不耐烦,有那种抱怨,还有那种无助,在接触城市里的一些新东西之后,是处于一个矛盾的阶段。但是后来多次的尝试失败以后,我觉得我应该去接受他们,接受他们不能改变的事实,接受他们的不一样,然后按照他们能够接受的方式来跟他们相处,跟他们沟通,也觉得应该去孝顺他们。……我觉得上大学之后跟他们的沟通可能是基于一种责任,并不是说我有什么话想跟他们说,或者说想跟他们聊什么东西,但是基于一种责任要多跟他们沟通。”(B1)

2.埋怨疏离的硕士阶段

熊易寒在对城市农民工子女的实证研究中发现,农民工子女身份认同的形成是由事件驱动(eventdriven)的,在具有冲突性的事件中,潜在的身份转化为明确的身份认同[26]。尽管成功融入大学生活的农家子弟尝试理解父母,并与他们保持沟通,但当遇到人生重大事件(如求学、就业、婚恋)时,原生家庭匮乏的资源与不合时宜的文化使他们对原生阶层心生羞耻与怨恨,由此激化了他们与父母的矛盾,并使亲子关系陷入冰点。这种关系的转折始于大学后期,并在硕士阶段一直处于谷底。

在大学后期,升学还是就业是摆在农家子弟面前的两难选择。对于农家子弟来说,完成本科近乎倾尽全家之力,完成硕士学位更是难上加难,因而很多农家子弟“懂事”[14]地选择直接进入劳动力市场补贴家用。他们中的不少人对高等教育抱有较高的价值期待,“任人唯贤是他们体验社会流动的唯一希望”[27]。C5 的话代表了不少农家子弟对高等教育的看法:“关系很重要,但是你可能没有关系,你有实力,你的实力终将换来你的关系。”但残酷的劳动力市场表明,“在‘文凭膨胀’时期,教育系统产生的抱负与其真正提供的机会之间的差距是一种结构性现实,它影响着一代人的所有成员,但在不同程度上取决于他们资格的稀有程度以及他们的社会出身”[28]。相较于优势家庭的家长为子女提供的坚实后盾,来自底层的农家子弟在这场“集智力、文化、社会于一体的达尔文式的地位优势争夺”[29]中显然处于劣势地位。“教育改变命运”的高教育期待与贫乏的家庭资源之间的巨大落差使他们感到强烈的向上流动的失败感,继而生发出对原生家庭的怨与恨,即便选择攻读研究生,这种受困于家庭资源的无力感会一直持续。

“我本科班上有个同学是天津的,我们学教育学,我觉得他的工作是找得比较好的。他在一家银行里面当信贷经理,后来别人就说他爸爸在天津有好几个门面,他这个工作需要他每年去拉贷款,他家里面能够给他解决。我大三的时候跟我爸爸聊天,有时候讲着讲着就争吵起来了,但是我现在想想,当时不应该这么讲。我当时就说,‘如果你们条件好一点的话,我就可以读一个差一点的学校,选一个好一点的专业,或者我可以不工作,可以慢慢找工作’。我现在想想,我当时对他们的感激可能没有多少,因为我那时候会把他们当作城市的父母一样,会对他们有一些期待,可能矛盾也是这样子来的吧。”(C2)

“我好几个同学说考博需要有人推荐,问我家里面是否有人(脉)。我说我家里面没人(脉),都是农民,根本不认识谁。当时想想觉得(对父母)也说不上恨吧,就是没有达到我心目中的期望,也觉得挺失落的。”(C2)

另一个主要矛盾来源于文化冲突,集中体现为传统生育文化与现代生育文化间的激烈碰撞。在农村传统生育文化的浸润下,农村父母形成了传宗接代、养儿防老、早婚早育、人丁兴旺的生育观念,步入硕士阶段的农村大学生已达到国家法定结婚年龄,加之许多辍学的同龄打工人通常在进入社会的两三年内选择结婚成家,农村父母自然期望家中贵子在接受高等教育的同时完成“人生大事”。这种想法和农村大学生受现代化影响形成的自由恋爱、晚生晚育、注重生活质量的婚恋观存在激烈冲突,这不仅仅是年轻人与老年人之间的代际碰撞,更显现出城市与农村之间最尖锐的文化矛盾。

“其实到大三大四的时候,我父母,特别是我爸,都不赞成我去谈恋爱,但是读了研究生之后,他们的态度就一下子发生一百八十度大转变,说要尽快找女朋友,巴不得马上就能生小孩。”(C3)

“上次我跟一个同学聊天,他妈妈给他打电话。他说他已经好久没有接他妈妈的电话了,每一次打电话就是那几句话——谁结婚了,在哪里买房了,小孩多大了。其实中间有一段时间我也是这样,家里面这种事情特别多。有时候我也不会接他们的电话,他们打电话,我就直接挂了,想想就特别烦。”(C2)

3.包容理解的博士阶段

进入博士阶段的农家子弟迈入了高等教育的最高殿堂,相较于外出打工的同龄人,寒门博士生因长期求学而无力回报与陪伴父母,甚至有赖于父母的经济与情感支持[30]。尽管这种支持不同于优势家庭的家长在孩子接受高等教育过程中的具体指导与悉心参与,但研究表明,这种本能且朴素的爱是第一代博士研究生在漫长的博士生涯中得以坚持的重要原因[31]。随着年龄的增长,寒门博士生更加理解父母的自我牺牲与奉献,对父母无以为报的愧疚之情愈发凸显。

“我爸妈的想法是:只要我一直愿意念,他们会一直供我读书,即使砸锅卖铁也愿意。这确实是一直以来我非常感激的一点。其实在农村里面,有的父母希望孩子直接工作以减轻家里面的压力,但是我爸妈一直赞成我念下去,他们一直说的一句话就是‘不要担心钱的问题’。”(C3)

“在博士阶段,科研压力那么大,家庭虽然在资源和某些情感上没法帮忙,但却是个可以无条件接纳你的港湾,这种支持是在外界很难得到的。同辈之间虽然都在做着相同的事,但又有几个人能与你共情?大家在这个竞争的环境下,不踩你一脚就不错了。在外边被毒打了之后,才知道家里的好。”(C4)

在博士阶段,由于博士学位到学术职业的“线性管道”是我国博士生主流的就业方向[32],加之绩效而非家庭资本或主观评估是当今学术场域分配社会地位和资源的通则[33],因而具有突出才能的寒门博士生有可能通过学术职业实现阶层跃升。尽管资源匮乏的矛盾得到缓和,但由城乡文化根本对立导致的生活矛盾依旧存在,加之沉重的科研工作压力,寒门博士生即使发自内心地感激与理解父母,但离家千山万水,也很难与父母进行细腻的情感交流,图1 展现的寒门博士生对父母表达出更高的感激之情与赡养之愿,却又表现出较低的沟通意愿,原因也在此得到印证。

“我有个同学说,他妈妈就是在他刚考上博士的时候挺高兴的,很愿意跟别人讲自己的小孩考上博士了,但是到了后面毕不了业,影响结婚了,他妈妈就会说‘当初我让你别读,你一定要读,现在你又是这种情况’,这个时候矛盾就会增多。”(C2)

五、结论与讨论

本研究利用全国范围的定量调查数据以及访谈数据,探索农家子弟在向上流动的过程中与父母间的情感关系,回应了中西方具有分歧的“向上流动意味着向下放弃吗”这一现实问题。研究发现,相较于西方进入精英大学的弱势阶层及少数族裔学生与父母的渐行渐远,我国接受高等教育的农家子弟与父母间的情感关系更为复杂。从本科、硕士到博士阶段,他们与父母间的情感关系呈现出“U 型”趋势,从感激亲密到埋怨疏离,再到更高层次的包容理解,本科后期至硕士阶段成为寒门贵子与父母关系最为紧张的阶段。因父母举全家之力供养自己读书而产生的感恩与回报之情是这些寒门贵子对待父母的感情底色,这种深藏于心的深厚情感并没有随时间消失,只是求学、就业、婚恋等重大事件凸显了长期根植于城乡间的不平等,由此带来的资源差距与文化冲突使得寒门贵子对父母呈现出爱恨交织的矛盾情感与若即若离的亲子联系。这种阶段性划分确为既往研究者所忽视,也在一定程度上解释了为何现有研究在这一问题上呈现出矛盾性结论。

既往研究大多基于“文化资本”这一视角解释寒门贵子为何与家庭渐行渐远。布迪厄将文化资本划分为三种形态,分别是身体化形态(如学识、修养、性情、价值观念和生活方式等)、客观化形态(如书籍、纪念碑、机器、绘画等)与制度化形态(如文凭、职称和证书等)[34]。高等教育规模的扩招使来自弱势阶层的学生有机会获得以文凭为标志的制度化文化资本,但根植于阶层与城乡的文化不平等使寒门贵子在向上流动的过程中饱受基于不同的饮食、语言、兴趣特长、视野等身体化文化资本形成的文化区隔[14,16,35]。这些寒门贵子在融入精英文化的同时逐渐远离他们成长过程中的文化,作为原生文化的“局外人”,他们经历着文化摩擦,备受阶层忠诚的困扰,很难与父母进行良好的沟通。本研究并不否认“文化资本”的重要性,但基于本研究的发现,随着寒门贵子的社会融入程度不断提高,他们对以特定的生活方式为标志的显性文化资本[36]的拥有量逐步提高。受访者C6 谈到初入大学时,许多同学购买了当时流行的苹果手机,拮据的经济条件使他心生自卑,但课外家教为他带来的丰厚报酬使他活得也越来越像个城里人。这绝非个例,王学举研究发现,初入城市的农村学生发现自己与城市学生“有点差别”,但这些都是“现象上的”,在人格平等的氛围中,觉得同学之间“没啥差别”[37]。此外,一系列有关精英高校农村大学生的适应研究表明,精英高校强调学业成功的价值观使农村大学生的“底层文化资本”得到重视[38]。然而不可否认的是,以“眼界”“为人处事”“谈吐”为标志的隐性文化资本仍对农村大学生具有明显的排斥性,农村大学生可对此有选择性地回避,即减少参与大学社交活动[38],但是择业、求学和婚恋等人生重大事件是农村大学生不可回避的,临近毕业与适婚阶段是向上流动者与父母矛盾的集中爆发时期,由此触发的根植于城乡二元结构间的经济资本与社会资本不平等主导了向上流动的农家子弟与父母间情感关系的重要走向。

最后,本研究提供了以下可进一步思考的问题:在以家庭养老为主的农村地区,高等教育作为一种养老投资能为老年人带来物质、精神文化和健康收益,教育因而成为农村家庭最重要的“事务”,然而向上流动的寒门贵子在资源与文化的双重困境下备受“阶层的隐性伤害”(尤其体现在硕士阶段)。那么,高等教育能否帮助寒门贵子站在一个更高的层面上,更具反身性、批判性地理解与回馈父母呢?对正在接受高等教育的寒门贵子的考察仅能揭示上述问题的一个侧面,立足于更为长远的农村养老问题,更应关注接受过高等教育并进入劳动力市场的农家子弟与父母间的情感关系与互助行为。

注释

①采用两组数据的原因在于:CGSS 是目前为止笔者检索到的可用于研究农村在校大学生与父母间情感关系变化趋势的唯一公开的全国数据库(CHARLS、CFPS、CSDPS 等数据库或缺少重要变量,或年龄阶段不符合要求),CGSS2006 满足本研究需要的样本仅25 个,因此选取CGSS2017 数据库;由于符合本研究需要的CGSS2017 数据库在样本数量上具有一定的局限性,因此通过发放问卷予以弥补。尽管两组调查数据的调查时间不同,但调查对象均为“90后”“00后”,他们与父母间的情感关系体现了新时代代际关系的特点,具有一定的共性。

②《中华人民共和国义务教育法》规定:“凡年满六周岁的儿童,不分性别、民族、种族,应当入学接受规定年限的义务教育。条件不具备的地区,可以推迟到七周岁入学。”

③可大致推算出18-22 岁处于大学阶段,22-25 岁处于硕士研究生阶段,25-28岁处于博士研究生阶段。

④M1指接受高等教育的农家子弟与父母间的情感关系,M2指未接受高等教育的农家子弟与父母间的情感关系,以下的M1与M2均同上。