杨士莪:一颗普通种子,在大学找到了肥沃土壤

2022-10-28彭冲

彭冲

他的名字“莪”(é)出自《诗经·小雅》——莪是一种生长在水边的多年生草本植物,生命力顽强。诗以“莪”之茂盛,意指人才的成长。大概是命中注定,杨士莪毕生研究的领域的确与“水”密不可分。他是中国水声科学的奠基人之一,是中国著名的机械与运载工程专家,为中国水声学科建设、决策作出了突出贡献。

1950年,在爱国热情驱动下,杨士莪提前离开清华大学物理系,到大连第一海军学校任教。两年后,国家抽调教员,筹建中国人民解放军军事工程学院(即“哈军工”),杨士莪名列其中。1956年,他得到了去苏联进修的机会,水声科学从此走进他的学术生命。20世纪60年代初,杨士莪重返哈军工的讲台,时值国内掀起“水声热”,水声教育正处于摸索阶段,“我们既然要干这个就得干好,要干好,涉及的知识领域就要宽。”他拓展已有的声呐专业,创建了中国首个理工结合、覆盖全面的水声专业。作为战略科学家,人们总是钦佩他对学科发展方向、研究方向的前瞻性判断,他提出的一些开拓性研究,往往在若干年后才显示出其分量。

有人评价称,如果把杨士莪放进历史的坐标系中,他对今天的贡献之一,就在于在他的倡导和包括他在内的哈军工海军工程系师生的共同努力下,中国水声教育的新局面由此被别开生面地开创出来。他们开辟了中国水声专业新的专业化领域,也翻开了中国水声专业人才培养的新篇章。

杨士莪用人生的60余年忠于一项事业,克服重重困难,一直奋战在教学和科研一线,他总是用行动告诉学生,“要想取得任何成果,你就必须有坚韧不拔的毅力”。

如今,被称为“90后”院士的杨士莪已经退休,却还在坚持给研究生上课。谈及自己的大学时光,90岁的杨士莪说:“我只是一颗普普通通的种子,不过是在大学时遇到一些好老师、好同学,就像找到了肥沃的土壤。”

讲述

谈求学:饿肚子上学,校园里被炸出弹坑

新京报:您什么时候开始上学?

杨士莪:1936年我5岁,开始上小学,1937年抗战爆发后,我跟着父母辗转去了河南和重庆,初一的时候我考进重庆南开中学,一直上到高二。高三那年转到了南京国立中央大学附属中学(现南京师范大学附属中学)。

新京报:战争年代,父母支持您的学业吗?

杨士莪:我父亲是清华留美预备学校的,是留美大学生。他要求家里5个孩子好好学习。那时家里经济压力挺大的,生活节俭、养鸡种菜,但父亲从来没有不让我们上学。暑假的时候,父母还请了一个马来西亚留学生教我们英语。

新京报:您的成绩怎么样?当时的学校环境怎么样?

杨士莪:在班里排在三分之一左右。我是比较贪玩的,有时候不看正经书,就看小说和文学历史。南开中学有1000多个学生,都住校。有三栋两层楼的宿舍,每层用半高的墙隔出一些小房间,一间住4个人。那时候是男女分校,身边都是小男孩,一天到晚摔跤打架。我身体不好,年龄又小,打不过人家。高三那年,我还爱去南京玄武湖划船。

每天的菜就是盐水煮蚕豆、豌豆或空心菜,没有肉、没有油,偶尔能有一碗豆腐就很不错了。吃饭的时候得抢,有个窍门是,第一碗不能盛太满,要不然吃得慢就盛不到第二碗了。我们也没钱买零食,只能等周末回家吃点儿肉丝,然后用罐子带点“私菜”回学校,8个人坐一桌,大家一起吃。

新京报:战争对校园生活有影响吗?

杨士莪:在重庆上学时,我们学校被炸过,校园里有个炸弹坑。暑假后开学的时候我们发现了这个坑,深有一米,半径两三米,我还从坑里捡出炸弹皮敲着玩儿。

放假在家时,有一次看到日本飞机飞过来,在头顶上扔炸弹。我们家有防空洞,有人会躲进去。我们小孩不懂战争的概念,也不觉得害怕,就在外头看。

谈高考:考大学不是唯一的出路

新京报:您是怎么参加高考的?

杨士莪:我考大学是1947年,7月初,我报考了上海交通大学,后来又去考了当时的国立中央大学和清华大学。都是夏天考的,每场考试之间隔了十来天。

新京报:考试过程是怎么样的?

杨士莪:当时清华大学在南京租了个空房子当考场,考了语文、数学、英语、物理还有化学。我们考了两天,一人一个位子,用铅笔和钢笔答题,考试形式和现在的高考差不多。

最后我考上了清华物理系,做完考卷我就预料到了这个结果。清华在报纸上刊登了录取名单,又寄给我录取通知书。

新京报:您怎么看待高考?

杨士莪:学习总归是有用的,但考大学不是唯一的出路。考上了挺好,考不上也不见得没出息,要平常心对待。

上大学要学三件事,做人、做事,最后是学知识。我后来做教授时常跟学生说,再有名的教授,也不能教给你10年、20年以后的新科技和知识,要靠自己的学习意志和创新能力。

谈大学:和舍友凑钱买书,宿舍四人里三个是院士

新京报:去大学报到时准备了些什么?大学课堂是什么样的?

杨士莪:我从上海坐一天船到天津,然后再坐火车去北京。行李很简单,一个铺盖卷,一个箱子,里面带点书和换洗衣裳。

我们学校实行选课制度,愿意上什么课就选什么课。学生和老师关系比较自然,我们喜欢课后去老师家里转,有时候讨论问题,有时就是单纯看望。我印象最深的是,有些老师不是只教你知识,还会教你学习的方法,这对我影响很大。

新京报:大学学业顺利吗?有哪些印象深刻的经历?

杨士莪:刚上了一个多月,迎来第一次期中考,题特别难,都是没有学过的题目。我就考了五十几分,没及格。当时有个说法是,如果班上有三分之二的学生不及格,这场考试就算成功了,意思就是给学生一个下马威。

清华物理系有个特点,头一年不承认你是物理系的学生。上完一年级,普通物理、高等数学等科目考75分以上才允许入系。我们入学的时候系里50多人,到了二年级就剩30多个了。

我所在的宿舍是个学霸宿舍,四个室友中,周光召、高伯龙和我三个人后来当选了院士。那时的大学生,有些年龄已经很大了,还有带着孩子的。当时大家都没钱,又想买书,室友周光召就和我合伙买,一人出一半的钱。那个时候吃穿都没什么好挑的,只有买书才舍得花钱。

新京报:那时候的大学生学习热情很高?

杨士莪:当时我们班统计过大家的学习时间。像我这种爱玩的,也经常在图书馆看书,一个礼拜大概学习60小时。周光召这种刻苦的,一个礼拜的学习时间都是75小时以上,每天都有10多个小时。

我不是同学中最厉害的,室友高伯龙老骂我“贪玩”,揪着我的后脖颈带我去图书馆。后来想想,如果不是大学遇到了这些好老师、好同学,我不就“出溜”了嘛。

大学期间,除了学习,我还学了弹钢琴,参加过歌咏队,业余时间到学校周围农村教小孩识字。

谈工作:88岁还出海实验,要尽可能发挥余热

新京报:您毕业之后去哪里工作了?

杨士莪:20世纪50年代初,正赶上国家要建立海军。大连海校到北京抽调年轻教师和高年级学生当教员。那时候我读大学四年级,学业还没读完,就和其他几个同学一起入了伍。临走的时候,我还和室友周光召一起,平分了之前合伙买的那几十本书。

1952年,我到了哈军工(中国人民解放军军事工程学院,因校址在哈尔滨,通称哈尔滨军事工程学院)当老师。1957年,到苏联科学院声学所进修。那里有4个研究室,其中两个对中国人是不开放的,一个是舰船噪声,一个是声呐,都涉及国防机密。当时我就知道,要干这东西就只能靠自己。

1959年我回国,年底正式作为中方副队长参加了南海考察。1960年,我在哈军工筹建水声专业,这是中国第一个、到现在也是中国唯一一个比较完整的水声专业。

新京报:有没有经历过比较艰苦的时候?

杨士莪:其实都还好。1994年,我主导对南海的水声考察,天气热,也晕船。我就唱歌鼓励大家,安抚队员的情绪。在南沙群岛的时候,没有饮用水,船底的压载舱里有淡水,但上面漂着一层柴油,烧开了就照常喝。

新京报:您后来做了大学老师,有什么教育心得?

杨士莪:后来我在哈尔滨工程大学当老师,我喜欢在课堂上提问,但是很少有学生回答,我讲对或讲错都没有学生提出不同意见。偶尔有发言的,不论他说得怎么样,我会积极鼓励。

我是喜欢提问的,要启发学生而不是灌输。我总是说,我只是一颗普普通通的种子,不过是上学期间遇到过一些好老师、好同学,就像找到了肥沃的土壤,所以就长出苗了。

新京报:退休之后您还在坚持工作?

杨士莪:2019年我88岁时退休了,但是那一年我还在出海实验。我现在还会给研究生上课。就像我之前说的,人虽然退休了,但是为祖国作贡献的工作是不应该退休的。要尽可能地发挥余热,做到“夕阳虽落苍山后,犹映晚霞满天红”。

记者手记

贪玩的男孩如何成长为水声科技先驱

初见杨士莪院士,他在书房与我打招呼。书架盖满两面墙,中文的、英文的,陈旧的、崭新的,书多与水声、工程科技、信号相关,也有一些传记。院士怡然坐在书桌和书架之间,身着浅色衬衣、毛衫和夹克,头发有些稀疏,但看起来精神很好。

他的桌上还叠着学生交上来的几摞作业和论文。耄耋之年,杨院士仍坚守在科研一线。他毕生为国听海,曾创立我国最早的水声专业,为我国水下兵器装上“耳朵”和“眼睛”,筑牢“水下国门”,是位值得敬佩的人物。

聊了一会儿,我意外地感觉到,他似乎不符合人们对一位院士的想象——没那么严肃矜重、高高在上,总是饶有趣味地分享着,物资匮乏的年代,在学校里“抢”饭、吃饱肚子的小技巧,还有属于那个年纪的贪玩和调皮、总交不够数的作业、像小狗一样缠在一起撕咬的男孩子……讲到起劲儿的地方,笑声也格外爽朗。他有问必答,尽管已是90岁高龄,但许多事情他都记得清楚,语速不快,但金句频出——“清华也不见得难考”“我也不反感上清华”“我们一个宿舍四个人,三个是院士”。

读书期间,杨院士似乎一直保持着松弛洒脱的状态。他成长在书香门第,父亲是留美建筑师,也是中国科学院的院士,母亲是北京的师范生。良好的家庭教育给他打了基础,念中学的时候,他没想着怎么考第一,不喜欢的劳作课就少学一点,喜欢的语文课和数学课就多学点,课业之余喜欢读些小说、文学和历史。他在新中国成立前参加高考,来到清华。尽管杨院士总说自己“贪玩”,他每周的学习时间也有60小时。

大四的时候,因为感受到国家的需要,他报名参军,提前结束了学生时代,后来又成为哈军工的第一批教员。“国家需要什么,我就研究什么。”在我国水声科学研究较为薄弱的背景下,他依然勇敢地扎进去,“知道你国家受欺负,是因为你不行,你得自己想办法站起来,把国家发展起来。”

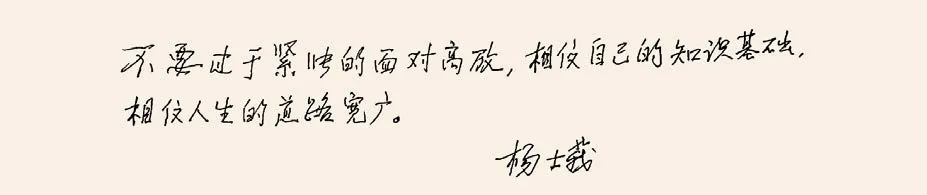

他有一颗科学救国的心,并为此耕耘,终成我国水声工程奠基人之一。年过花甲时,他依然出海实验。他总对大学时遇到的良师益友怀有感激,因此有了一颗教好青年学子的心,倾尽全力,为我国水声领域培养了大量人才。90岁时,他依旧在给研究生上课、改作业。他曾说——

“我记得当年人家就问我,说‘你干水声能干多久’,我当年说至少能干到胡子白,但是现在看起来这么说不对,我们这一代干了,我们的子孙还得干。”