基于5G+AI的远程动态实时心电监护技术在老年慢性疾病中的应用研究

2022-10-27欧阳微娜王春梅叶冰蒋花叶曾晨卉唐薇文亦戈沈丹漆雨晨易卓卓范咏梅

欧阳微娜 王春梅 叶冰 蒋花叶 曾晨卉 唐薇 文亦戈 沈丹 漆雨晨 易卓卓 范咏梅

410011 长沙,湖南省人民医院(湖南师范大学附属第一医院)功能科

近年来,我国人口老龄化程度正在逐步加深。国家统计局的最新数据显示,2021年年末全国65周岁及以上老年人口2.0亿人,占比14.2%,远超联合国对老龄化社会的定义。高龄人群具有慢性病患病率及致死率高的特点,尤其是心血管相关疾病的死亡率居高不下。据《中国心血管健康与疾病报告2021》显示,我国心血管病患病率及死亡率仍处于上升阶段,心血管病患病人数约3.3亿人,心血管病死亡率居首位,高于肿瘤和其他疾病[1]。其中,急性冠状动脉综合征和严重的心律失常尤其需要关注,常发生突然,且难以预测。若能及时捕捉到心脏事件并实时预警,能为临床医师和患者进一步诊治提供有效的依据,可显著降低心血管病死亡率。我院是国家老年病区域医疗中心,本研究旨在通过收集2019—2020年我院老年患者的远程心电预警的事件内容及相关因素,分析远程动态实时监护技术在老年慢性疾病患者中的应用价值。

1 对象和方法

1.1 研究对象

本研究为描述性研究。选取2019年1月至2020年12月湖南省人民医院门诊和住院的年龄≥65岁,慢性疾病的确诊时间>6个月,临床资料完整,并在就诊期间佩戴了远程动态实时监测系统的患者共6 662例,其中男性3 631例,女性3 031例,总体年龄65~103岁,平均(78.0±8.4)岁。排除标准:(1)年龄<65岁;(2)临床资料不完整。本研究经本院医学伦理委员会审批通过(伦理批号:2021-55号),所有患者均签署知情同意书。

1.2 研究方法

入选患者均在就诊和治疗期间佩戴心脏实时监护预警机(山东优加利信息科技有限公司)。采用Mason-Likar导联体系模拟12导联心电图,将RA、LA、RL、LL四个电极分别置于右锁骨下窝中1/3、左锁骨下窝中1/3、左腋前线肋缘、右腋前线肋缘,胸导V1导联置于胸骨右缘第四肋,V5导联置于左锁骨中线第五肋。佩戴24 h,采用自动危险警报、自动发送、手动发送、专家关注等不同的预警方式实时监测患者心电信息的动态变化来完成实时预警。一旦人工智能(artificial intelligence,AI)分析捕捉到心电图危急值及心电设备采集传输异常信号(AI平均应答时间为1 s),即通过5G通信技术传输至远程监测中心,中心的心电图医师再人工审核,根据《心电图标准化和解析的建议与临床应用国际指南2009》[2]诊断标准进行预警,通过电话、短信等方式向患者的临床医师(或护士)或患者本人(或家属)报告事件类型,并及时做好登记,之后由临床医师进行病情评估及处理。观察预警事件的数目及类型,并根据监测期间有无危急值预警分为两组,无危急值预警组(5 835例)和有危急值预警组(827例),并观察危急值心电事件与高血压、糖尿病、阵发性或持续性心房颤动、心房扑动、慢性心功能不全、慢性阻塞性肺疾病和脑卒中等临床因素的相关性。

1.3 预警标准

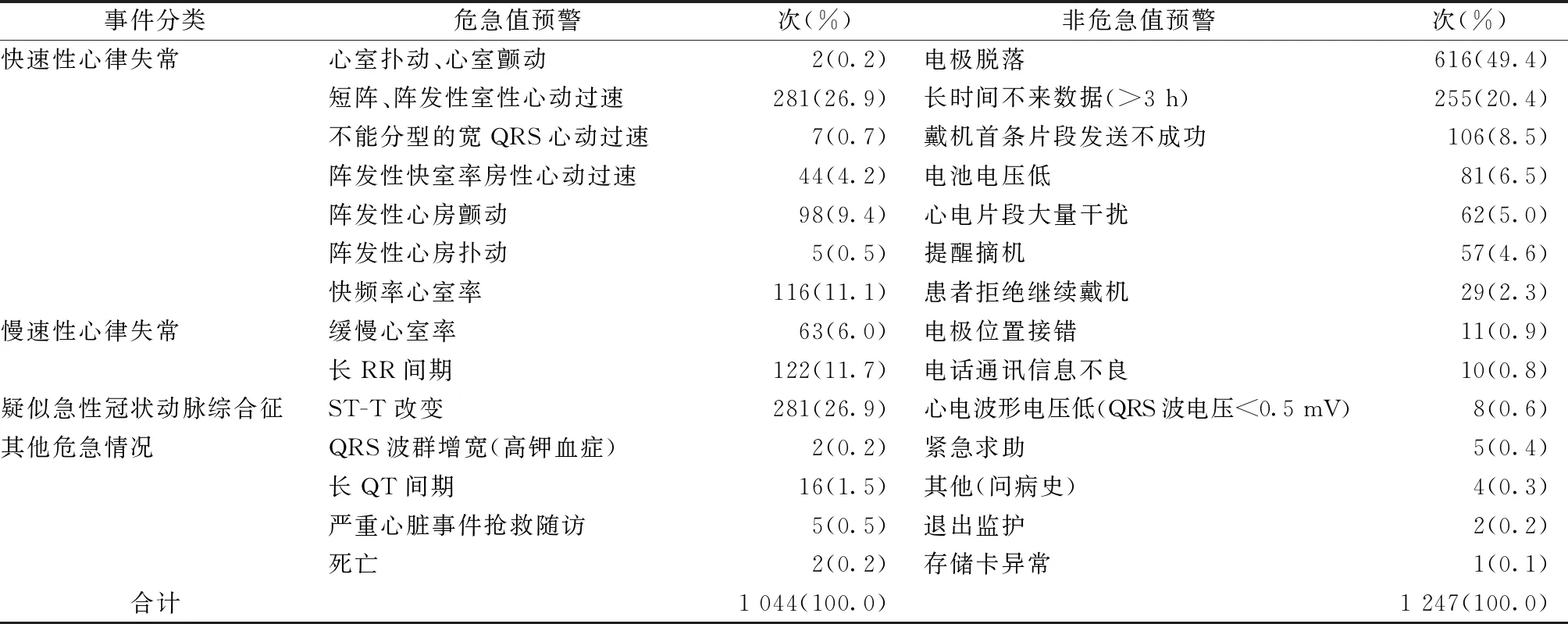

危急值预警参考《心电图危急值2017中国专家共识》[3]的标准做了细化分类,预警内容见表1。由专业的心电图医师对AI筛查上传的预警心电事件进行诊断审核,将符合危急值标准的心电事件报告给患者的临床医师或患者本人(或家属)。将心电信号脱落、电极干扰大、长时间不传输数据、采集数据不符合标准、设备故障、手动预警等心电信号采集传输异常情况告知相应的临床科室、患者本人或家属,并给出及时的解决方案。如果未能解决则视情况再次告知回访。

1.4 统计学方法

表1 实时监测预警服务内容

2 结果

2.1 预警事件的数目及类型

2019—2020年共监测老年患者6 662例,共预警2 024例(30.4%),拨出电话2 223个,预警2 291次事件。其中,危急值心电事件共预警827例,拨出电话1 028个,预警事件1 044次,预警不准确4次,危急值预警准确率99.6%。其中男性496例(60.0%),平均(77.2 ±7.8)岁; 女性331例(40.0%),平均(77.2±7.1)岁。心电信号采集、传输预警告知共1 247次,其中电极脱落预警616次(占心电信号采集、传输预警的49.4%),实时处置成功351次(占57.0%,大部分因护士摘机流程不规范),预警事件及类型见表2。最终死亡2例(0.2%),均为恶性心律失常事件。危急值预警中不准确的4次为起搏心电图误认为宽QRS心动过速1次,心电波形的干扰无法正确辨识ST段疑似ST-T改变2次和阵发性房性心动过速1次。

表2 2019—2020年远程心电监测预警事件分布a

2.2 危急值心电事件的临床影响因素

根据监测期间有无危急值预警分为两组,无危急值预警组(5 83例)和有危急值预警组(827例),并观察危急值心电事件的临床影响因素。单因素分析显示,冠心病、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病与危急值心电事件的发生无明显相关性(均为P>0.05),见表3。

表3 各临床因素与危急值心电事件的单因素分析

纳入年龄、性别、高血压等构建多因素logistic回归方程,结果显示阵发性或持续性心房颤动、心房扑动将增加危急值心电事件的发生风险(OR=2.236,95%CI:1.892~2.643,P<0.001),慢性心功能不全也增加危急值心电事件的发生风险(OR=1.871,95%CI:1.591~2.202,P<0.001)。

3 讨论

本研究针对实时远程动态心电监护在老年患者中的应用,为临床医生筛查老年患者中心脏相关疾病提供了准确的依据,并且缩短患者的就诊及救治时间。在病患预警时, 医护人员能给老年患者提供及时有效的诊疗方案和应急措施,有效预防心脏病患者猝死的发生[4]。本研究数据显示,2019—2020年度本院危急值预警总数为 1 044次,预警准确率99.6%。远程心电监测心电数据其传输不受时间、地点限制,数据传输速度快,保真度高在我院应用广泛,并且基于AI分析算法,可以快速准确识别异常心电信号,AI平均应答时间为1 s,基本上是实时预警。AI技术的参与加人工审核,可以提升远程监测的敏感性与时效性从而改善医疗服务,为患者及医护人员提供便捷,降低医疗成本,改善临床预后。危急值中预警不准确的4次均为心电波形的采样不足及干扰引起,所以准确判断心电图,需结合心电图波形、病史、症状、体征进行综合分析,必要时检测心电系统。

危急值预警类型排名前3的为ST-T改变、短阵及阵发性室性心动过速、长RR间期,最终死亡2例(均为恶性心律失常事件)。心律失常和心肌缺血是临床最常见的心血管疾病发病类型,ST 段抬高型心肌梗死、室性心动过速/心室扑动/心室颤动和心脏骤停是引起心原性猝死的主要原因,已成为我国老年人群的主要杀手[5],具有发生突然,难以预测的特点。若能及时捕捉到有效的心脏事件并实时预警,能为临床医师及患者进一步诊断、治疗,提供有效的依据,可以显著降低心血管疾病的死亡率。

心电信号采集、传输方面预警1 247次,其中排名前3的是电极脱落预警616次(实时处置成功351次)、长时间不传数据、戴机心电片段发送不成功。电极脱落预警,大部分由于老年患者行动不便,床旁护士摘机流程不规范(先取电极片再退出监护造成),患者不配合强行取下电极或出汗脱落导致,均实时预警,部分成功处理,这与传统的动态心电图相比,对患者监测的依从性和可获得更多有效监测时长的数据提供了保障。长时间不传数据、戴机时心电片段发送不成功等5G信号中断原因造成的数据传输故障也都进行了实时告知,对患者心电监测安全性、信息收集的准确性及有效性也提供了保障。但是该技术在实际应用中,亟须对相关专业医护人员进行规范化的操作培训,加强对受检患者的宣教,克服5G信号不稳定等诸多因素的弊端后才能得到更精准的心脏事件预警效果。

本研究多因素分析显示,阵发性或持续性心房颤动、心房扑动及慢性心功能不全将增加危急值心电事件发生的风险。房颤房扑时心房收缩的频率高达300~600次/min,容易引起快而不规则心室率的发生、心室供血功能的显著下降,进而造成人体脑部及其他器官得不到足够的血液供应。慢性心功能不全与神经内分泌体液系统激活、心脏电重构和结构重构、电解质失衡及离子通道、其他原因如治疗过程中药物增加心律失常的发生等有关[6]。

远程心电监测对心电图危急值出现预判的准确性,为临床医生提供一定的参考,发现其临床因素的相关性,并且增加了医技科室与临床科室之间的联动性。因此,随着远程心电监测系统应用范围的扩大,相信会有更多患者从中获益。

利益冲突:无