飞机座舱数字信息界面交互设计与情境意识研究综述

2022-10-27周海海张哲睿蔡林峰王延斌陈黎张岚云

周海海,张哲睿,蔡林峰,王延斌,陈黎,张岚云

(南京航空航天大学 机电学院 工业设计系,南京 210016)

随着飞机机载计算机的数据处理能力和多模态交互技术的不断发展,飞机座舱数字界面的人机交互设计及其触发飞行员情境感知,引起了国内外人机交互领域学者的关注。尤其是未来空战将会面临更为复杂和极端恶劣的战场环境,需要在多维立体环境条件下执行多平台、多任务的高度信息化作战式样[1]。飞机座舱人机界面作为飞行员与飞机之间进行人机对话和信息交换的媒介,飞行员需要与座舱的显示与控制系统(显控系统)进行交互,以此来获取飞机的状态信息和周边态势信息。由于飞行环境多变,任务困难度高,信息显示界面往往存在信息密度大、结构关系复杂的问题,飞行员不仅需要对数据信息进行逐一读取,还需要结合当前飞行任务,进行综合判断并做出决策。由于数字化显示在飞机座舱的应用使人机界面信息的呈现方式及内容相较于传统显示方式有了巨大差异,操作者的角色从手动控制者转变成监控者和决策者,需要一系列认知与交互行为来执行飞行与作战任务。因此,运用人机交互设计技术优化飞机座舱人机界面的交互设计,提升飞行员的情境感知能力就显得尤为重要。

1 飞机座舱人机交互界面的发展

飞机座舱人机交互界面的发展主要经历了3 个阶段:以机械显控为主的物理人机界面;以电子显示器和数字屏幕显控为主的2D 数字界面;基于AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、MR(混合现实)等技术(统称XR 技术)的新型虚拟增强型人机交互界面,见图1。

早期飞机座舱显控系统以机械式仪表、操作杆和操作按钮为主,因此,该阶段的人机交互界面可以称作物理人机界面。物理人机界面的特点是,因技术限制,只能以操纵杆、实体按钮、实体开关进行信息输入,以物理实物形式的指针、数字刻度盘、数字滚轮进行信息输出。例如,飞机可以通过机械式仪表感知外界的气压,并将其数值转化为飞机的高度和速度数值,并用仪表指针在刻度盘上指示出来[1]。二战时期的P-51 野马战斗机座舱的机械显示仪表已经超过10个,座舱的信息显示和控制开始变得复杂。

在20 世纪40 年代至70 年代,飞机座舱显控系统由电子显示器和综合控制系统共同形成。随着电子综合显示仪表的出现,飞机座舱的人机交互界面产生了显著的改变。机械按钮和开关在这一阶段是主要的信息输入手段,电子仪表盘则是进行信息输出。20世纪80 年代,CRT 显示器被引入飞行仪表系统中。为了改变仪表越来越多使飞机驾驶员认知负荷提高的问题,在全面进入2D 数字屏幕界面阶段后,飞机座舱只有少数的传统机械仪表被保留,大部分的飞行信息数据都由计算机分析后再在主飞行显示器(PFD)上显示出来,这种获取信息的方式大大增强了飞行员驾驶的安全性。平视显示器(HUD)是飞机座舱人机交互界面的另一种形式。HUD 可以减少飞行技术误差,在低能见度、复杂地形条件下向飞行员提供正确的飞行指引信息。随着集成化和显示器技术的不断进步,20 世纪末至今,飞机座舱有着进一步融合显示器、实现全数字化界面的趋势。例如,我国自主研发生产的ARJ21 支线客机、C919 民航客机,其座舱的人机界面设计均采用触控数字界面技术代替了大部分的机械仪表按钮[2]。

20 世纪70 年代,美军在主战机上装备了头盔显示系统(HMDs),引发了空中战争领域的技术革命。在虚拟成像技术成熟后,利用增强现实(AR)技术可以直接将经过计算机运算处理过的数据和图象投射到驾驶员头盔的面罩上。例如,美国F-35 战斗机的飞行员头盔使用了虚拟成像技术,将计算机模拟的数字化信息数据与现实环境无缝融合,具有实时显示和信息叠加功能,突破了空间和时间的限制。

20 世纪90 年代,美国麦道飞机公司提出了“大图像”智能化全景座舱设计理念,之后美国空军研究实验室又提出了超级全景座舱显示(SPCD)的概念,充分调用飞行员的视觉、听觉和触觉,利用头盔显示器或其他大屏幕显示器、交互语音控制系统、AR/VR/ MR 系统、手/眼/头跟踪电子组件、飞行员状态监测系统等,把飞行员置身于多维度的显示与控制环境中。此外,在空间三维信息外加上预测信息的时间维度功能也是未来座舱显示器的发展趋势[3]。2020 年,英国宇航系统公司发布了一款第六代战斗机的概念座舱,去除了驾驶舱中所有的控制操作仪器,完全依靠头盔以AR 形式将操作界面显示出来。由上述分析可知,未来基于XR 环境下的虚拟增强型人机界面将成为飞机座舱人机交互的全新途径之一。

在学术界,有关飞机座舱人机交互界面的研究也取得了较为丰硕的成果,其中代表性研究成果见表1。

表1 飞机座舱人机交互界面的代表性研究成果Tab.1 Representative research results of human-machine interface in aircraft cockpit

2 飞机座舱数字信息界面设计相关研究

2.1 座舱数字界面信息表征设计研究

当数字化信息界面引入飞机座舱,飞行信息的视觉表征设计便成为飞机座舱人机交互设计的重要研究方向之一。飞机功能越复杂,飞行数据的信息量就越大,对信息表征的设计要求就越高。国内外有关飞机座舱数字界面的信息表征设计研究以数字界面信息的架构与层级化、信息的页面布局与视觉编码元素,以及界面的视觉风格统一为主。

在界面的信息结构上,仇岑等[20]提出了生态界面设计方法,利用抽象层级分析人机界面的工作领域,并提出数字界面信息图形化、可视化设计的原则。Michalski 等[21]研究了图形对象(图标)的计算机屏幕界面设计及其分组(图表结构)的几何设计特征对人机交互的任务效率的影响。李珍等[22]基于座舱布局需求,提出了以提升人机功效为目标的飞机座舱显控设备布局设计,从驾驶员操作舒适的角度得到各类设备在座舱空间中的尺寸约束,结合驾驶员生理需求对座舱空间进行分区,提高了人机交互效率。

在界面的图符元素上,任宏等[23]应用层次分析法(AHP),建立了飞机座舱界面信息元素(文字字体、标记形式、符号形状、字符色彩)的辨识度评价体系,发现三角形的符号形状辨识度较高,黄黑和绿黑是辨识度最高的信息与背景的色彩搭配。王国军[24]研究了人用视觉来认知和处理信息的过程,描述了数字界面的信息元素由显示界面到驾驶员的传递全过程,给出了典型任务下的数字界面设计流程。张磊等[12]研究了飞机座舱显示界面的编码方式,得出脑力负荷大小会影响文字编码方式。同时颜色的编码差异十分显著,其中红色和黄色适合作为需要准确认知信息的编码,淡绿色和黄色适合需要快速认知信息的编码,蓝色不适合用作编码方式。张慧姝等[25]利用匹配测试和排序测试对图符设计进行了实验,得出红色实心的三角形图符适合用于识别敌方飞机,蓝色或绿色实心的圆形图符适合用于识别友方飞机,黄色实心的方形图符适合用于识别不明飞机的结论。因此,在设计图符时应该更注重识别性的优劣,而非仅仅考虑美观和功能。

在视觉的风格统一上,范瑞杰等[26]对人机数字信息界面设计的一致性进行了研究,研究结果表明一致性设计在人机界面设计中可以降低飞行员的认知负荷,从而提高飞机驾驶的安全性和效率。张德斌等[27]提出飞机座舱人机交互界面应采用友好直观的设计、有序的仪表布置及和谐统一的色彩。数字界面的布局、显示的内容、时间和信息量都对人机功效有很大的影响。牛亚峰[28]研究了数字界面的脑机交互和脑电评价方法,提出了数字界面视觉元素的脑电实验范式设计,对数字界面利用ERP 脑机交互进行整体和局部实验的评价方法及数字界面视觉元素的评价指标进行了实例验证。Nakajima 等[29]使用了双任务方法进行了实验,得出头盔显示器比移动设备需要更多的脑力负荷,在视觉风格统一的基础上,再使用音频通知系统可以有效降低认知负荷。田筱越[30]根据飞行任务和视觉认知建立了符合数字界面显示规范的注意力分配模型,优化了数字界面的视觉效果,使驾驶员能够更舒适地与数字界面交互,并更准确地认知数字界面输出的信息。

本研究团队基于某型号空中加油机后舱人机界面设计项目,针对飞机数字界面信息表征中的视觉立体化特征、视觉动效特征与认知负荷的关联开展了系列研究,提出了可控认知负荷水平下的飞机座舱人机界面设计原则,见图2。

图2 某型号空中加油机后舱人机界面设计研究Fig.2 Design research on human-machine interface of the air tanker back-cockpit of a certain model

综上所述,近些年有关飞机座舱数字界面信息表征设计的研究,主要从飞行员认知特性与人机界面设计要素两个视角进行研究。对于复杂信息界面设计,信息的视觉设计直接关系到用户认知,不仅要考虑界面美感、秩序感,还要从用户认知的视角考虑整体人机界面的逻辑架构、前后关联与一致性,从而提升人机界面的使用体验和可用性。

2.2 座舱数字界面设计中的认知工效研究

飞机座舱数字界面在飞机操纵时的人机信息交流中扮演着重要角色,飞行员从数字界面中获取的视觉信息占所有信息的80%以上[31]。当信息界面和操作逻辑的复杂性提高,便会增加飞行员的认知负荷,从而产生飞行安全隐患,而简洁高效的数字界面设计则会提高飞行员识别信息的效率。美国航空航天局设计了一种NASA 任务负荷指数(NASA–TLX)量表[32],用于评价任务的脑力负荷。NASA–TLX 量表分别从脑力需求、体力需求、时间需求、努力度、受挫度和绩效水平六个维度对飞行员的脑力负荷进行评估,从而发现人机界面设计的问题。

陆崑等[33]采用绩效测量法,主观评价法和生理测量法,研究得出脑电、心电和眼动指标都可以较准确地反映飞机座舱数字界面脑力负荷变化特性,提出了与NASA–TLX 量表判别准确率接近的双生理测量指标综合评估模型。Wilson[34]应用多种心理和生理指标分析飞行员的心理负荷,并进行了眼动测量实验,得出在认知负荷较大、视觉要求较高的飞行段,飞行员眨眼率会下降,任务难度和信息加工负荷会影响飞行员瞳孔直径大小。柳忠起等[11]将飞行员的视觉信息源划分为座舱内和外景两个区域,并利用眼动实验证明外景区域有更多的注视点和注视时间,客观地反映了飞行员飞行过程中注意力的分配规律。Wei 等[35]结合飞机座舱界面显示系统的设计评估,讨论了心理负荷测量方法的研究进展与局限性,并指出了飞行员心理负荷评估的未来发展趋势。曹恩龙等[36]分析了人机工效对座舱人机界面的设计要求,并结合了飞行员的实际操作需求,提出了可以有效降低飞行员认知负荷的显控界面设计准则。姚施琪[37]设计了可应用于HMDs界面的飞机座舱数字界面动效方案,运用基础动效手段的组合,表达出常见的态势反馈动效,有效降低了飞行员在态势感知过程中的认知负荷。Liushang 等[15]为预测飞行员在不同显示界面和任务下的态势感知变化,提出了一种定性分析和定量计算的联合态势感知模型,并根据ACT-R 理论分析并验证了飞行员对情境要素的认知过程。

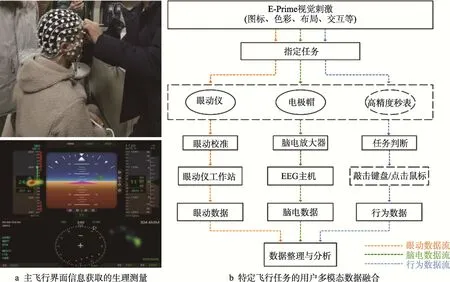

本研究团队基于某型号大型运输机座舱数字画面优化设计项目,对飞机主飞行界面(PFD)、燃油、飞控、空投等40 多个界面进行了优化设计,并邀请5名飞行员(南京航空航天大学飞行学院学员)开展了认知工效测试实验,融合了被试眼动、脑电、操纵行为数据,对优化设计页面进行了评估,验证了设计的有效性。见图3。

图3 基于多模态数据的飞机座舱数字界面认知工效研究Fig.3 Research on cognitive efficiency of cockpit digital interface based on multimodal data

总结以上有关飞机座舱数字界面设计的认知工效研究,主要采用主观心理量表和客观生理数据测量相结合的方法评估飞行员的认知工效。数字界面的交互逻辑、设计元素、布局架构均会对飞行员的认知工效产生影响,属于影响认知工效的外部因素。同时值得注意的是,飞行员本身的认知结构、工作记忆也会对认知工效产生影响,属于内在和相关认知负荷。多维的影响因素对认知工效的研究带来了挑战。如何通过信息界面的优化设计降低认知负荷、加强态势感知、提高飞行员信息认知效率仍是未来该领域重点研究的课题之一。

2.3 座舱数字界面设计中的认知体验研究

随着飞机功能的日臻完善,以飞行员为中心,优化座舱的人机设计和飞行员的操纵体验,逐渐被研究者们所关注。作为飞机座舱人机设计模块之一的数字人机界面,关系到飞行员的心理活动和认知效率乃至安全。田馨[38]基于体验设计理论,分析了体验设计的理念,提出实用功能需求,感官设计需求,交互设计需求,情感设计需求这4 条体验设计的应用需求,以及通用航空飞行器体验的三个主要体现方面:功能体验,感受体验,参与体验。陈甜甜[39]运用感性工学的方法研究飞机显控界面系统,结果表明感性工学在小型飞机显控界面设计领域具有包容性和合理性,可以有效提高设计的科学性和客观性,优化了飞行员的用户体验,对小型飞机座舱显控界面引入新的设计思路。刘昕[40]构建了新型混合感性工学模型,采用改进BP 神经网络和改进粒子群实现布局优化的方式,建立了感性意象到设计元素的映射关系,提出了座舱内人机交互设计的新方法,有助于解决飞机座舱此类复杂舱室的设计问题。

以VR/AR/MR 为代表的XR 技术逐渐应用到飞机座舱的虚拟人机界面设计,飞行员通过虚拟界面控制飞机全局,其操作飞机过程中产生的临境感是飞行员感知自己身处虚拟环境的一种主观体验,也是评价虚拟交互模拟真实交互环境有效性的重要指标之一。在全数字化、虚拟化界面的发展趋势下,飞机座舱数字界面的临境感逐渐成为飞机驾驶员操纵体验的重要因素之一。美国军事研究所的Bob G. Witmer 等[41]于1992 年首次提出了临境感的概念,并于1998 年设计了一种用于评价临境感的“WS–PQ(Presence Questionnaire)”问卷,定义了临境感为处在某个地点或者环境的主观感受,即使物理上实际处于另一个地点或环境。周荣刚等[42]从生理指标、行为指标、心理物理学、主观评价和绩效等方面衡量了对临境感的测量方法,结合了人机交互和系统论的观点将影响临境感的因素分为系统因素(主要指计算机设备)、用户因素(个体差异)和交互因素(反馈、预期、信息交互的感觉通道和交互方式)。Daniel Paes 等[43]比较了沉浸式和非沉浸式虚拟环境的三维感知和临境感,展示了沉浸式设计的认知益处。黄艺华[44]基于可用性概念框架,提出了虚拟现实临境感设计过程中的基本原则是可理解性和高效性,空间临境感是由部分感知知觉的设计要素给予用户身临其境的体验,自我临境感的设计核心是用户的精神集中状态和对内容的信任度。Slater 等[45]研究了虚拟环境中临境感的概念,提出了个人的主导表征系统会影响他们的临境感,而这种临境感与堆叠深度有关。

在XR 环境下的虚拟增强型界面,临境感作为评价虚拟环境中用户体验的一个重要指标而逐渐受到重视,目前的临境感主要评价方法有主观评价和生理指标评价两种。而在未来虚拟增强型的座舱环境下,飞行员情感体验和临境感的研究将更加富有意义,从而带动飞机座舱人机界面用户体验的不断提升。

3 飞机座舱人机交互中的情境意识研究

情境意识[46](situational awareness,SA)是人因研究的方向之一,它是最早被航空心理学提出的一个概念,是指操作员感知特定时间和空间内的动态环境因素,并根据其对相关因素的认知和理解,做出对环境变化的预测和对应操作。根据澳大利亚运输安全委员会的调查研究表明,70%航空安全事故由人为因素导致,而其中涉及SA 的占85%[47]。由此可见,SA不仅在航空安全中起着至关重要的作用,也是飞机座舱交互设计中一个不可忽视的因素。

3.1 个体情境意识与系统情境意识相关研究

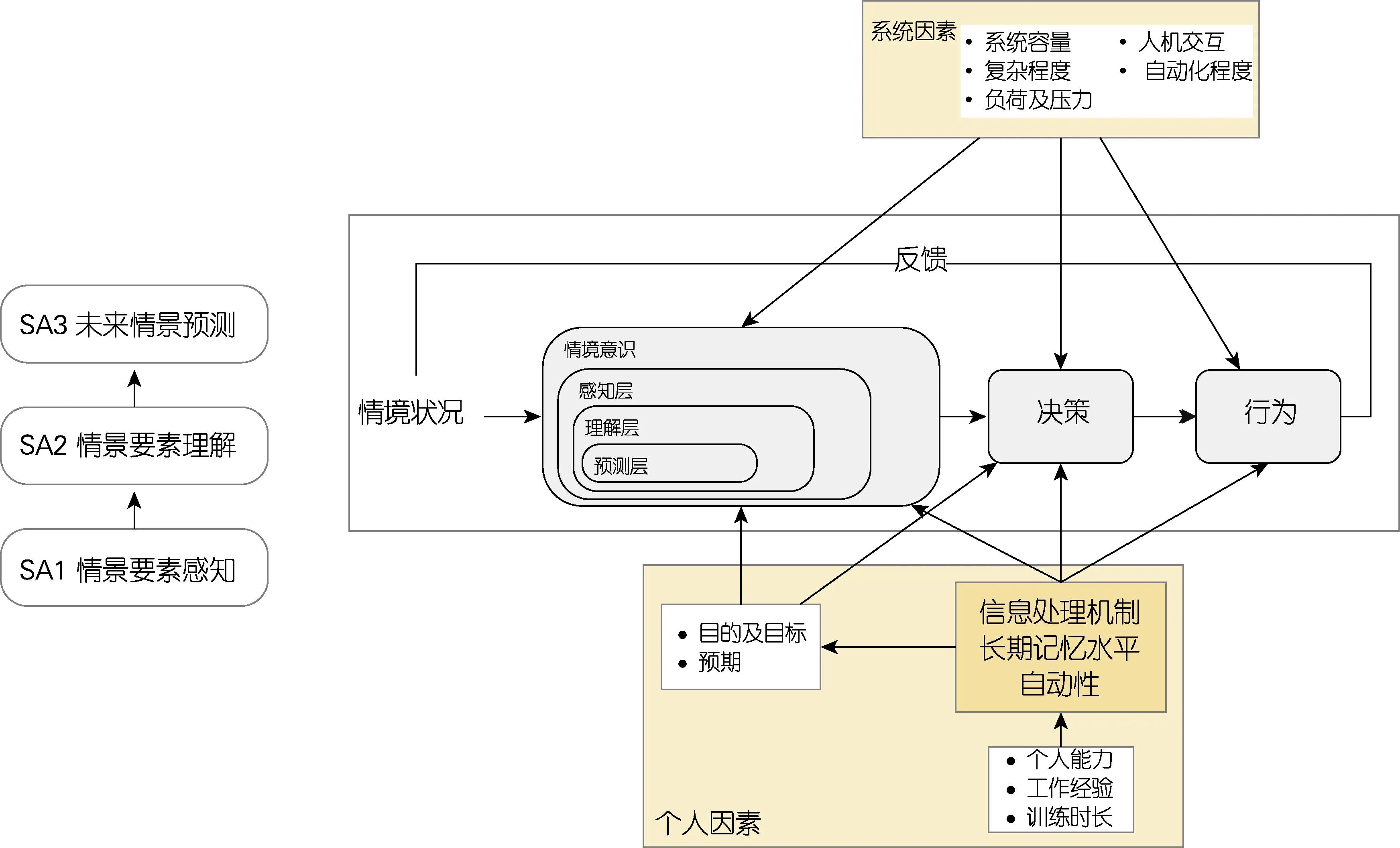

1995 年,美国的空军科学家Endsley 首次提出了SA 的概念,并提出了信息加工三层次模型[46]。他将SA 划分为三个层次,分别为感知层(感知当前环境)、理解层(理解当前所处环境中的要素)、预测层(在理解的基础上,根据自身的经验和判断,预测未来的情境状态并作出决策),三个层次逐层递进,见图4a。

针对航空领域的复杂情况,考虑到并非个体情境意识单独作用,Endsley 进一步提出了系统情境意识模型[46],模型揭示了更多影响SA 形成过程的因素,见图4b。首先,每个人获得SA 的能力都与其自身的能力、工作经验和训练时长有关。此外,任务前的预期和目标也会影响SA 的过程。而从系统角度看,飞机座舱传达所需信息的能力,任务的工作量、压力及复杂度都与获得SA 的过程息息相关。

图4 个体情境意识与系统情境意识相关研究Fig.4 Research on the relevance of individual and systematic situational awareness

经过20 多年的发展,系统情境意识模型已经越来越多地被应用在飞机座舱信息界面的设计研究当中。如周颖伟[47]通过研究光照、颜色与字符大小对飞行员操作绩效的影响,建立了高情境意识水平的界面信息表征参考,以系统情境意识模型作为设计指导,以探索如何降低操作界面的认知负荷,符合飞行员的认知习惯;基于Wickens 信息处理模型与情境意识理论,曾效良[48]建立了新的飞机座舱信息界面设计策略,以此为指导的座舱界面改良设计提高了飞行员在静暗座舱环境中的情境意识水平和操作绩效;舒秀丽和蒋浩[49-50]则通过分析导致低情境意识水平的原因,使用触摸交互局部代替实体操作单元,降低了飞行员的脑力负荷和空间压力。

综上所述,情境意识理论不仅被应用于飞机座舱界面交互设计的后期评估,也更多作为理论指导,指导座舱界面前期的开发设计工作。通过运用系统情境意识模型,分析飞机座舱环境、座舱界面的各类元素和操作方式对飞行员感知、理解和预测的影响,能在系统层面降低操作的复杂度,降低飞行员的认知负荷和心理压力,从而提高情境意识水平和操作绩效,避免了界面交互设计中过多的主观设计成分,减少界面设计开发过程中的迭代修改,从而更好地指导复杂系统数字界面交互设计,提升界面的使用体验和人机工效质量。

3.2 情境意识测量与评估方法研究

飞行员通过处理大量的飞行信息并做出决策,而情境意识水平能够直接反映飞行员操纵飞机的信息认知绩效,因此,情境意识水平的测量也引起了众多学者的关注。根据文献梳理,情境意识测量主要分为定量测量和定性测量两类方法。

3.2.1 情境意识评估的定量方法

此类方法通过对比被试对环境要素的理解认知和周围环境的真实状态,直接评估被试的情境意识水平。主流的测量方法有[51-53]记忆探查测量法、作业绩效测量法及生理测量法等。

3.2.1.1 记忆探查测量法

记忆探查测量法中常用到回溯测试、实时评估和冻结提问3 个子方法,以不同时间间隔唤醒被试,通过其对情境状态的理解和记忆来回答相应的问题,以回答结果作为评估相应时段情境意识水平的依据。其中最具有代表性的方法有:SAGAT 情境意识全面评估技术(Situation Awareness Global Assessment Technique)、SACRI 情境意识控制室清单(Situation Awareness Control Room Inventory)、SAVANT 情境意识验证和分析工具(Situation Awareness Verification and Analysis Tool)等。

通过SAGAT 测量飞行员的SA,并比较SA 与其心理运动追踪测验成绩之间的相关性,Endsley 与Bosltad[54]发现SA 与心理运动测验之间的相关性系数为0.72。因此,Endsley 等认为优秀的心理运动能力可以让被试将节约的注意资源用于SA 感知,从而提高了情境意识水平。而Liu[15]等创新地将ACT-R(思维的自适应控制,理性)理论用于解释SA 形成的过程,并通过SAGAT 技术验证了其合理性。

3.2.1.2 作业绩效测量

作业绩效测量法的主要评估指标为被试的任务操作绩效。其通过任务完成质量的好坏来间接评估情境意识水平的高低,一般作为情境意识测量中的辅助测量指标。Endsley[55]将作业绩效测量法分为3 类:整体测量法、外部任务测量法和嵌入任务测量法。整体测量法仅仅关注整体任务的绩效。而外部任务测量法一般通过除去或改变显示器上的信息,记录被试对除去或改变的信息作出反应的时长,以此为评价被试情境意识水平的依据。但这种测量方法易受干扰,此外,考虑到被试即使注意到信息的变化也不一定会立即反馈的情况,测量结果的准确性也会大打折扣。嵌入任务测量法则是通过评估次任务的完成水平来评价被试的SA。

3.2.1.3 生理测量

与作业绩效测量法一样,生理测量一般作为辅助方法,辅助评估被试的情境意识水平。它一般通过脑电、皮电、眼动数据等生理参数关联相应的认知加工过程,以此评价操作者的情境意识层次。在Vidulich[56]的研究中对比了在高低不同情境意识水平情况下被试生理数据的不同(其中一种显示界面有助于被试获得保持良好的SA,相反,另一种则不利于SA 的获得)。通过记录12 名被试在模拟的空对地战斗飞行任务中记录脑电与眼动数据,发现在低水平SA 情况下,被试的脑电θ波的活动水平较高,α波的活动水平较低,而眨眼时间短,频率高。

3.2.2 情境意识评估的定性方法

定性测量情境意识水平主要由实验被试自身评估,因此,评价量表的合理性是情境意识水平测量结果能否摆脱主观化和差异合理泛化的保证。目前主流的评价量表有[51-53]:里克特7 点量表工具、CARS 成员意识评级量表(Crew Awareness Rating Scale)、MARS 任务感知评级量表(Mission Awareness Rating Scale)、3 维SART 量表(Situation Awareness Rating Technique)及10 维SART 量表等。这些主观评价量表主要可分为两类:自我直接评估和自我对比评估。自我直接评估即让被试评估自己的SA,例如直接通过里克特7 点量表评估自己的SA。其评价过程既可以在任务中进行,也可以在任务完成后进行。Sarter和Woods[57]则认为这种评价方法忽视了获取SA 的过程,只把SA 作为结果来测量。而Taylor 提出的另一种自我直接评估方法——SA 评价技术(Situation Awareness Rating Technique,SART),通过10 维或3维的SART 量表来测量被试的SA。

自我比较评估要求被试对不同的设计进行对比评价,如比较不同的座舱设计。该评价方法有两个潜在的不足:第一,它仅适用于设计优化的情境;其次,同所有的主观评定一样,不能保证被试间评价的一致性。Vidulich 和Hughes[58]通过研究发现约一半的被试将他们注意到的信息量作为评价SA 的依据,而另一半被试则通过估计其没注意到的信息量来作为评价SA 水平的依据。

情境意识水平受人机界面的交互设计,用户心理等多维因素影响,单一的客观或主观测量方法都不足以全面地评价人机界面的SA 水平。通过SA 的定量测量可实时评估飞行员情境意识水平,而通过完成飞行任务之后的定性测试可以作为实验测试的补充和印证。根据上述思路,本研究团队结合某大型运输机座舱人机交互设计项目,开展了眼动数据与主观问卷相结合的主飞行界面情境意识评估方法研究,见图5。

图5 主飞行界面情境意识评估实验Fig. 5 Situational awareness evaluation experiment of main flight interface

4 结语

随着新型交互技术和人工智能的快速发展,以及未来飞机复杂功能信息集成的需求,包括新一代战机需要应对复杂空战战况和瞬息万变的战争态势信息,未来飞机座舱人机交互设计将会在以下几个方面产生变化。

飞机座舱未来交互理念发展趋势变化。飞机座舱将从传统的人为设计交互方式(触控、鼠标与虚拟指针)向自然交互、无意识交互、智能交互转变,人与飞机的交互方式更加自然,更加符合人的思维习惯、行为习惯,飞机也更容易识别人的意图并作出准确反馈。例如脑控和眼控技术在飞机座舱的运用,飞行员指挥飞机更加自如,战机的性能进一步提升,不仅能做到“指哪打哪”,更能实现“想哪打哪”的水准。

未来飞机座舱人机交互途径的变化。如何通过多通道人机交互设计提升飞行员对飞机状态和飞行环境(或战场态势)的感知和决策能力将是一种挑战。与民用产品不同,飞机座舱人机交互处理的是海量飞行信息,以美国现役舰载机F-18 为例,仅在HUD 和多功能显示器上,就有62 个显示画面,675 个符号(其中177 个符号通过不同大小颜色、虚线实线表达至少4 种含义),总的信息量达1 000 条以上。未来新型战机的功能与信息量仍会增加,如何分配合理的交互途径处理飞机不同种类信息将是未来座舱人机交互研究亟须解决的问题。

飞机座舱未来交互模式的变化。多通道交互技术运用,将对传统人机交互模式带来挑战。以飞机座舱数字界面的功能菜单为例,在虚拟增强型交互界面中,传统的触控菜单交互和鼠标指针式交互将不再适用,飞行员在虚拟3D 环境下,无论采用视线追踪菜单、虚拟指针式菜单还是其他交互模式,只要能够降低认知负荷,提升飞行绩效并减少出错,都是具有研究价值的领域。