九州-帕劳海脊中段及两侧盆地构造沉积特征及俯冲起始:多道反射地震综合研究

2022-10-26侯方辉秦轲陆凯赵京涛李攀峰孟祥君黄威胡刚孙军龚小晗

侯方辉,秦轲,陆凯,赵京涛,李攀峰,孟祥君,黄威,胡刚,孙军,龚小晗

1.中国地质调查局青岛海洋地质研究所,青岛 266237

2.青岛海洋科学与技术国家实验室海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛 266237

3.中国地质大学(北京)海洋学院,北京 100083

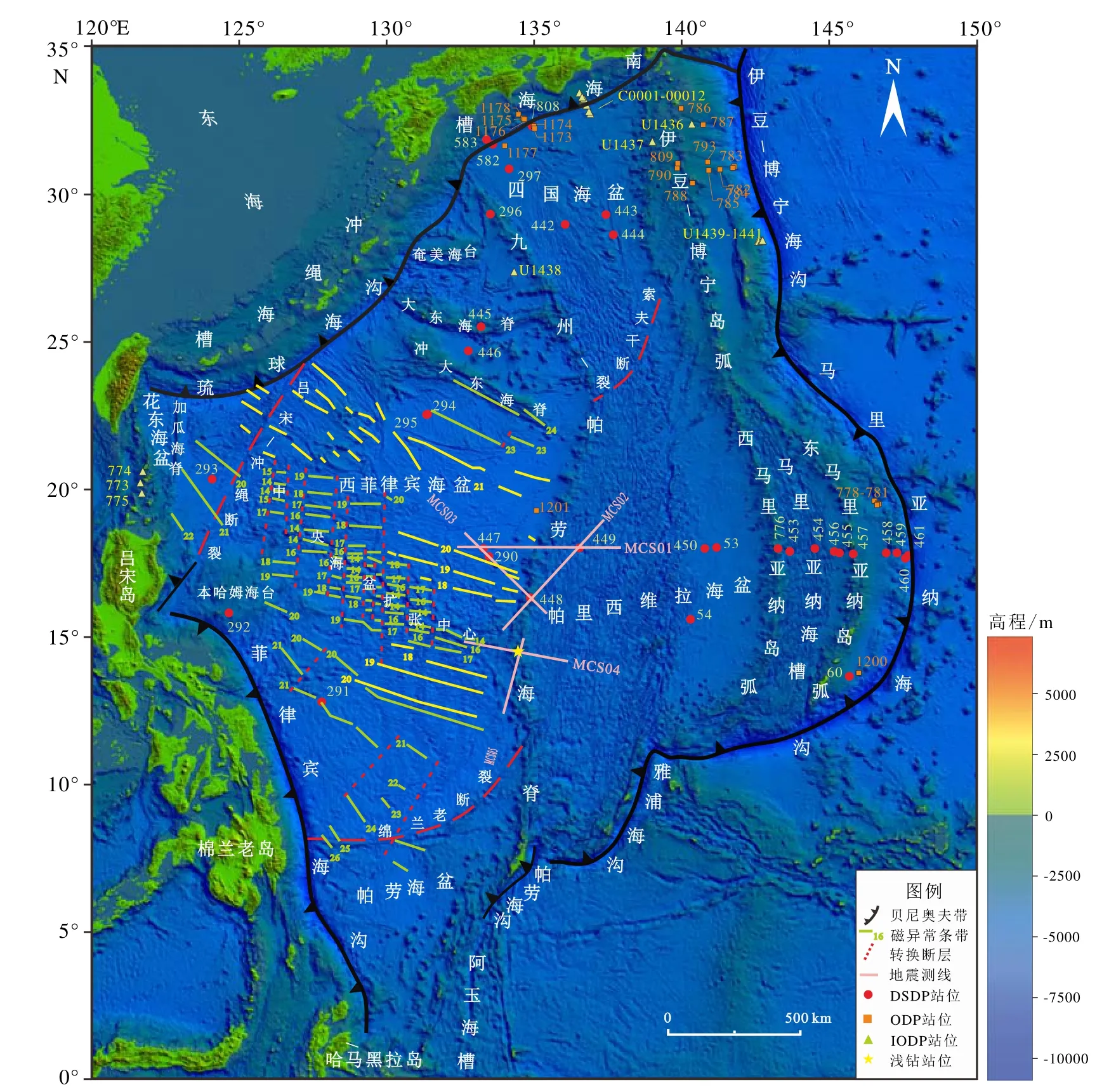

现今的菲律宾海板块位于欧亚板块、太平洋板块和印澳板块的汇聚地带,周围几乎全部被深海沟所围绕(图1)。由于其所处的特殊构造位置,受板块俯冲、海底扩张、地幔柱活动等多重构造因素的影响,菲律宾海一直是国际地学界研究的热点地区,是进行板块构造格局重建[1-6]、研究板块俯冲起始机制[7-11]等地球前沿科学问题的天然实验室,也是发展和完善板块构造理论的最佳场所。

了解菲律宾海板块新生代的构造沉积特征和构造演化过程对于理解西太平洋板块运动历史和东南亚的增长,以及欧亚大陆东部边缘海的形成演化至关重要。前人在菲律宾海新生代构造演化和板块重建方面已取得了丰硕的成果,但许多科学问题仍有待深入研究,如①西菲律宾海前新生代的构造属性及起源仍存在争论;②由于缺乏针对九州-帕劳海脊及两侧盆地的构造沉积特征及壳幔结构的精细刻画,对从西菲律宾海盆打开-俯冲起始(发育岛弧)-岛弧裂离(发育弧间盆地)-弧后伸展(发育弧后盆地)的完整过程尚缺乏系统认识,从而导致对菲律宾海板块俯冲起始机制、动力学演化过程及控制因素的认识仍存在争论。

2021年,青岛海洋地质研究所利用大容量气枪震源、长排列接收电缆在九州-帕劳海脊中段及两侧的海盆施工了5条共1700余千米的深反射地震剖面。反射地震数据清晰地揭示了九州-帕劳海脊中段和两侧盆地的浅部构造沉积特征及深部壳幔结构特征,这为开展板块构造演化过程及俯冲起始机制研究奠定了基础。

1 区域地质背景

菲律宾海板块四周几乎全被深海沟所围绕,东部边界由北向南依次为伊豆-博宁海沟、马里亚纳海沟、雅浦海沟、帕劳海沟和阿玉海槽;西部边界自北向南依次为日本南海海槽、琉球海沟、马尼拉海沟和菲律宾海沟。根据地质、地球物理等方面的差异,可以将菲律宾海板块划分为几个具有不同构造特征和演化历史的单元,包括大东盆岭省、西菲律宾海盆、花东海盆、帕劳海盆、九州-帕劳海脊、四国海盆、帕里西维拉海盆、伊豆-博宁岛弧、西马里亚纳岛弧、马里亚纳海槽和东马里亚纳岛弧[13]。

西菲律宾海盆:水深5500~6000 m,基于大洋钻探和对称于中央海盆断裂的磁异常条带(26—13号磁条带)对比揭示西菲律宾海盆为古近纪的洋壳,年龄约为60~33 Ma[14-16]。其中26—20号磁条带(59~43 Ma)走向NW,显示NE-SW向扩张(现今方位,下同);而19—13号磁条带(43~33 Ma)走向近EW向,显示近S-N向扩张[15]。20号磁条带以后西菲律宾海盆扩张方向改变的时间与43 Ma热点轨迹反映的皇帝-夏威夷海岭弯折的时间基本一致,反映了该时间前后西太平洋板块的重组和运动方向的改变。

DSDP58-445、446站位钻遇古新世(59和57 Ma)盖层;DSDP31-294站位钻遇50 Ma的基底玄武岩,始新世含放射虫的粉砂质黏土直接覆盖在基底玄武 岩 之 上;DSDP31-291站 位 钻 遇48 Ma基 底玄武岩,与附近识别的21号磁条带的年龄大致一致;293站位钻遇42 Ma基底玄武岩,与附近的20号磁条带的年龄基本一致。

中央海盆断裂是一个粗糙、分段的线性地形带,将西菲律宾海盆一分为二。对称于中央海盆断裂的磁异常条带的识别表明,中央盆地断裂是一个死亡的扩张中心,因此用“中央海盆扩张中心”来指代这一重要特征更为确切。

九州-帕劳海脊:水深2500~3000 m,被认为是古伊豆-博宁-马里亚纳弧盆系统的残留岛弧,在四国-帕里西维拉海盆和马里亚纳海槽打开之前,二者是一体的。一般认为该海脊形成于中晚始新世,但在不同的位置,年龄有较大差异,总体呈向中央海盆扩张中心交点逐渐年轻的趋势。海脊北部DSDP31-296站位钻遇始新世火山碎屑岩,年龄为48 Ma,但是直接覆盖之上的沉积物中的化石年龄则为早渐新世(30 Ma),两者之间相差约18 Ma,这个时间差被解释为海脊露出水面的原因造成[17]。海脊中部DSDP59-448站位钻遇早渐新世玄武岩、玄武安山岩,具洋内弧火山岩特征,玄武岩年龄为34 Ma(40Ar/39Ar法)[18],上覆凝灰岩、火山角砾岩以及超微化石泥岩,往上火山物质减少,生物成分增加。另外,海脊北部的驹桥第二海山的半山腰,采集到多数具备花岗斑岩和闪长岩等陆缘弧特征的岩石,其K-Ar年龄约为37 Ma。在稍南边的南高鹏海山上采集的花岗闪长岩的K-Ar年龄为43 Ma。位于两个海山之间的驹桥海山上发现了安山岩及渐新世晚期或中新世中期的底栖有孔虫。

图1 菲律宾海构造简图底图由Global Mapper软件制作,高程数据来自http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/global.html,磁条带数据据文献[12]。Fig.1 Tectonic setting of the Philippine SeaThe base map was drawn by Global Mapper software and elevation data was from http://www.ngdc.noaa.gov/mgg /global/global.html.Magnetic bands data are from reference [12].

帕里西维拉海盆:四国海盆和帕里西维拉海盆属于典型的弧后扩张盆地,两者以索夫干断裂为界,已停止扩张。据推测,早渐新世,古伊豆-博宁-马里亚纳弧以东的西倾俯冲带发生俯冲,该火山弧在大约30 Ma开始分裂,并在九州-帕劳弧和伊豆-博宁-马里亚纳弧之间发生弧间扩张,并逐渐发展为海底扩张,扩张首先从帕里西维拉海盆中部向北、向南传播,同时从四国盆地北部向南传播,大约在23 Ma,二者连为一体,扩张于17或15 Ma停止[19]。其中帕里西维拉盆地水深5000~7000 m,由中部的裂谷系分为东西两个地形区,其中西部地形区沉积薄,地形粗糙,而东部地形区被来自西马里亚纳海脊的厚火山碎屑沉积物覆盖。盆地中可识别出10(30 Ma)到5E或5D(18或17 Ma)的海底磁异常条带,呈低振幅、近SN向对称于中央裂谷展布[19]。受后扩张火山作用及洋脊跃迁的影响,最年轻磁异常条带的不确定性较大。从帕里西维拉中央裂谷附近拖网获得尖晶石二辉橄榄岩(洋底核杂岩),岩石具有糜棱结构和碎裂结构,说明帕里西维拉中央裂谷可能不是死亡的残留扩张脊,而是受拆离断层改造后的旧扩张中心。盆地西部的DSDP59-449站位钻遇晚渐新世(26 Ma)基底玄武岩,位于磁异常7A附近。东部的DSDP6-53站位钻遇渐新世/中新世的基底玄武岩;54站位钻遇中中新世的基底玄武岩;DSDP59-450站位钻遇中中新世基底玄武岩,上覆凝灰岩、火山角砾岩和凝灰质火山碎屑岩。钻探获得的洋壳基底岩石的年龄大致与磁异常条带数据一致。

2 构造沉积特征

2.1 研究方法

2021年,青岛海洋地质研究所在九州-帕劳海脊中段及两侧的西菲律宾海盆和帕里西维拉海盆采集了5条共1700余千米的深反射地震(图1,粉红线),本次地震采集接收道数648道,电缆长度8100 m,道间距12.5 m,覆盖次数81次,炮间距50 m,记录长度15 s,震源容量8000 in3。从处理效果来看,数据信噪比和分辨率较高,剖面质量较以往资料有突破性提高,新生界地层反射频率高,连续性好,能清晰显示其内部的层序结构和构造变形特征,并在地震剖面上识别出清晰的莫霍面反射波。在前人的研究基础上,通过对深反射地震揭示的九州-帕劳海脊与两侧盆地的浅部构造沉积特征及深部壳幔结构的解析,并结合钻孔岩心获取的九州-帕劳海脊的岩浆活动和沉积建造时限,探讨了西菲律宾海的起源及板块俯冲起始的动力学,建立了海盆扩张、俯冲起始、岩浆活动、岛弧裂离、弧后扩张的连续过程。

2.2 层位标定

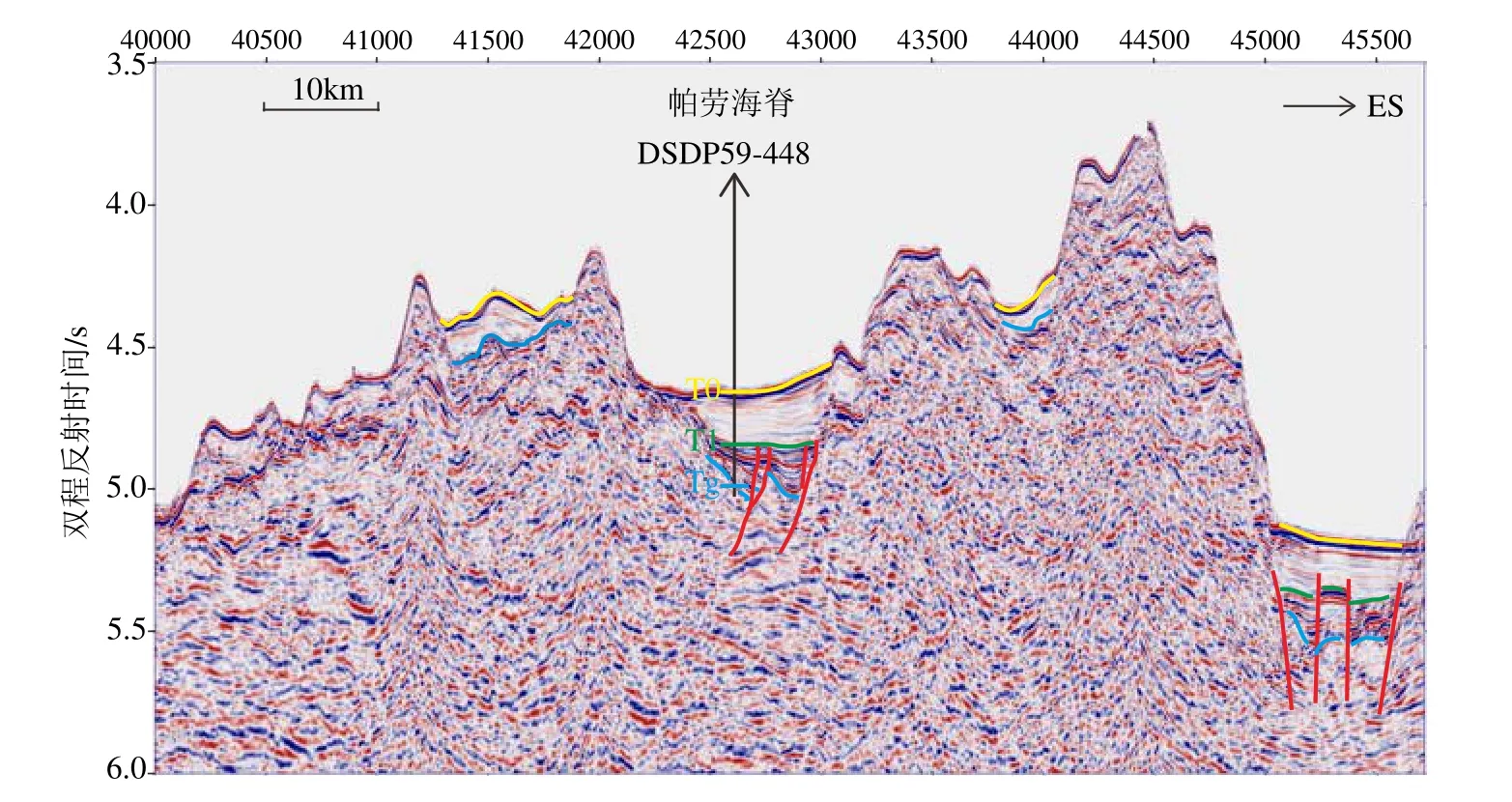

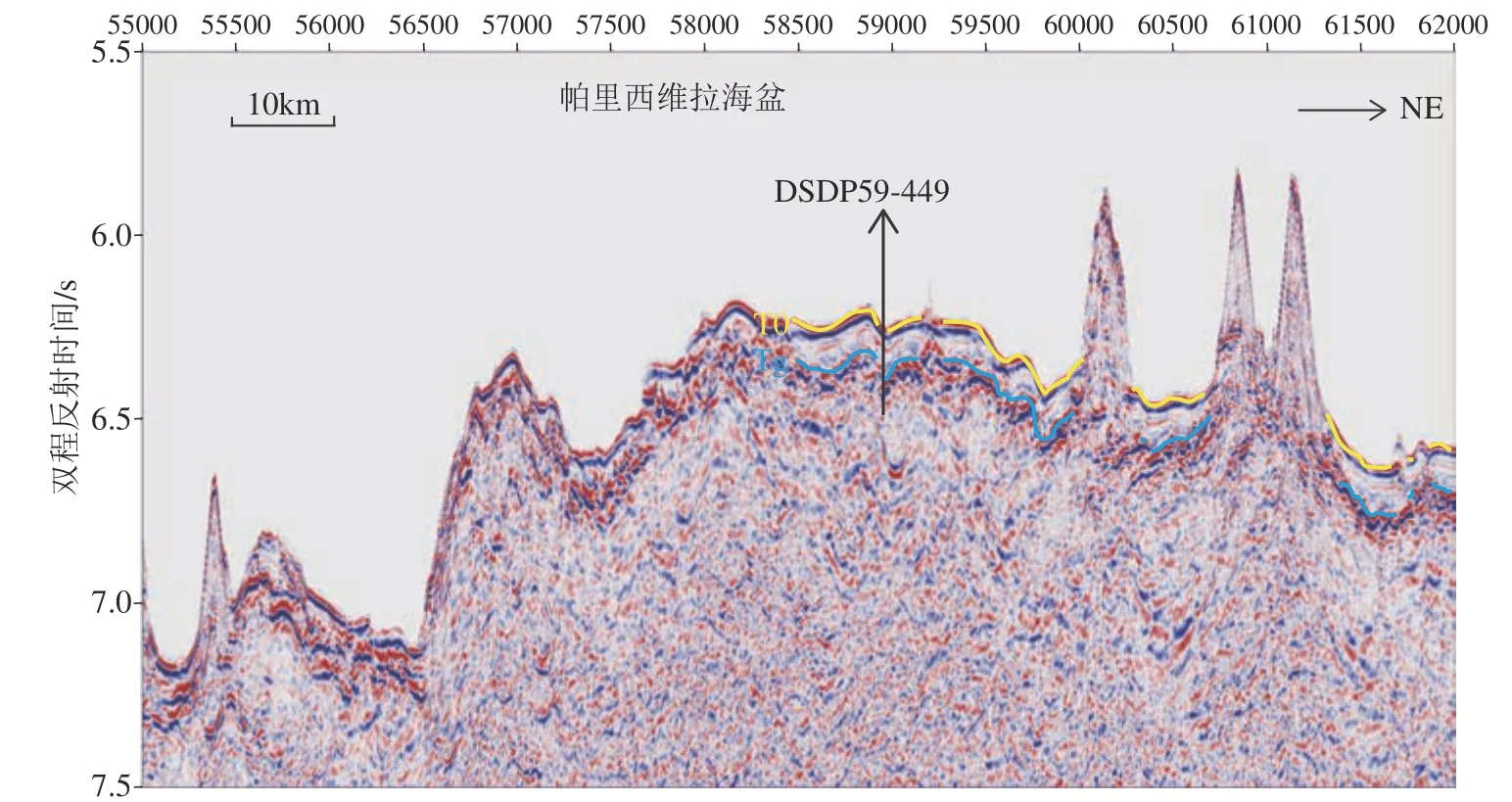

利用DSDP59-447、448、449井,并参考DSDP31-290井的钻井分层数据,结合地震波反射特征,在分别过钻井的MCS01线、MCS02线和MCS03线地震剖面上进行层位标定(图2—4)。钻井分层数据和地震剖面反射特征描述见2.4节。

2.3 速度分析及时深转换

通常,对于不同的精度要求,地震剖面解释所采用的速度方法是不一样的。对于速度变化大、精度要求高的地区,最好采用变速度成图方法;对于范围小、速度变化不大、精度要求低的地区,一般采用统一速度作图即可。

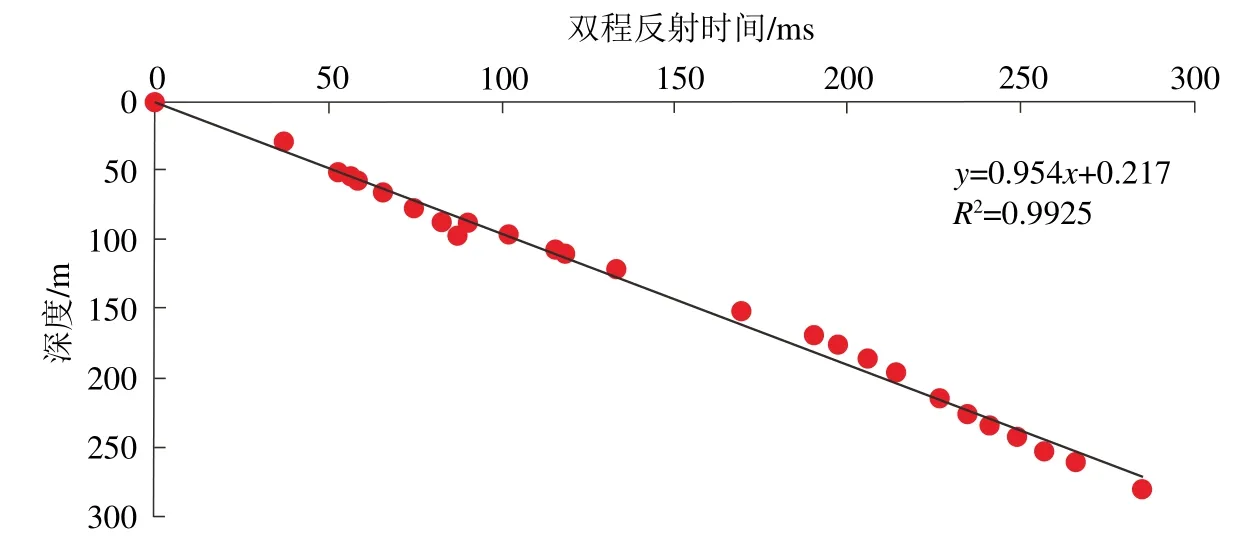

本次地震解释工作的主要目标是宏观上的认识,采用统一速度完全可以满足要求。因此,主要采用西菲律宾海盆和帕里西维拉海盆的DSDP59-447、449井,计算得出研究区的时深转换关系(图5)。

图3 DSDP59-448井层位标定图(MCS03线)Fig.3 Seismic interpretation in stratigraphy and structural geology for Well DSDP59-448 (Line MCS03)

图4 DSDP59-449井层位标定图(MCS02线)Fig.4 Seismic interpretation in stratigraphy for Well DSDP59-449 (Line MCS02)

2.4 构造沉积特征

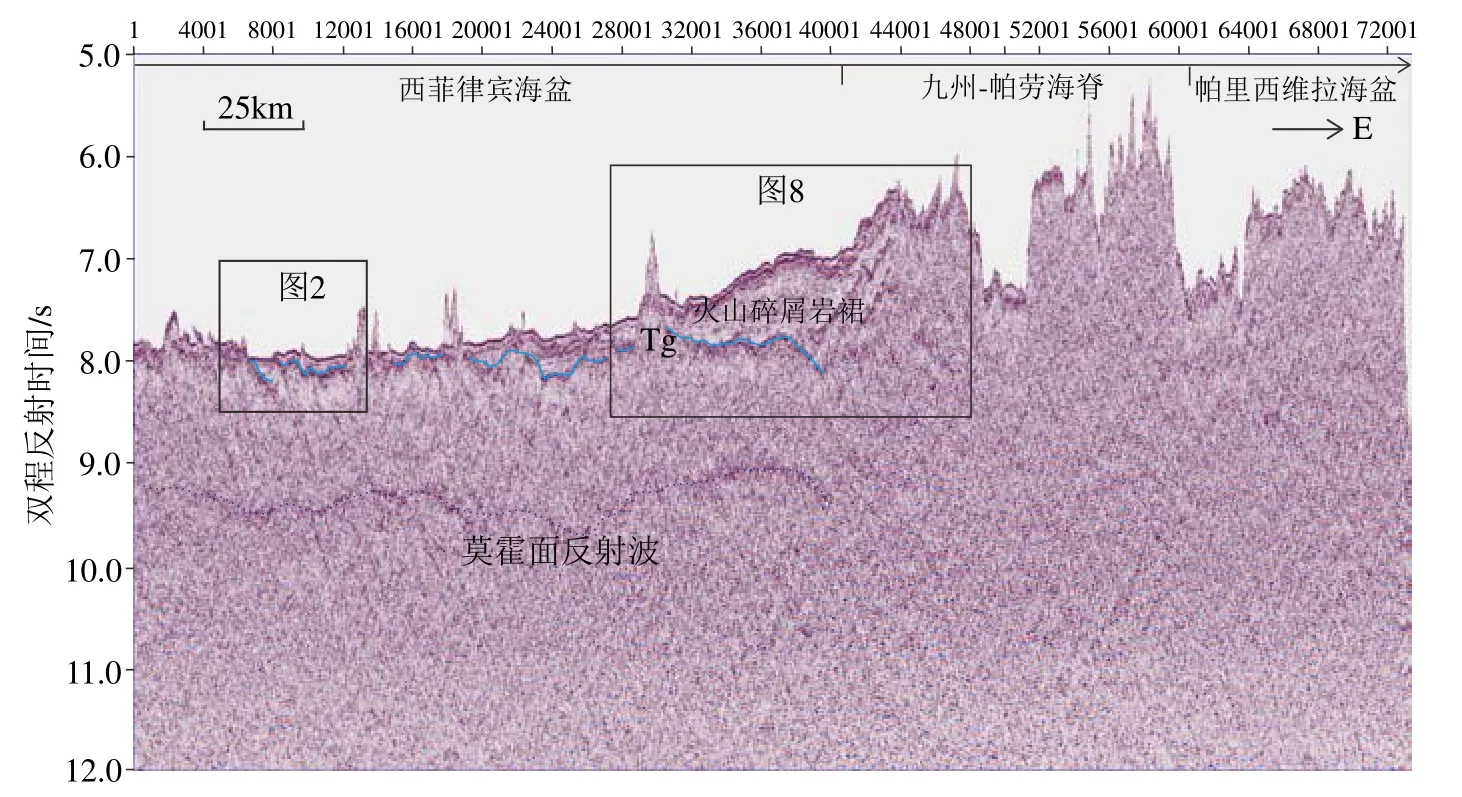

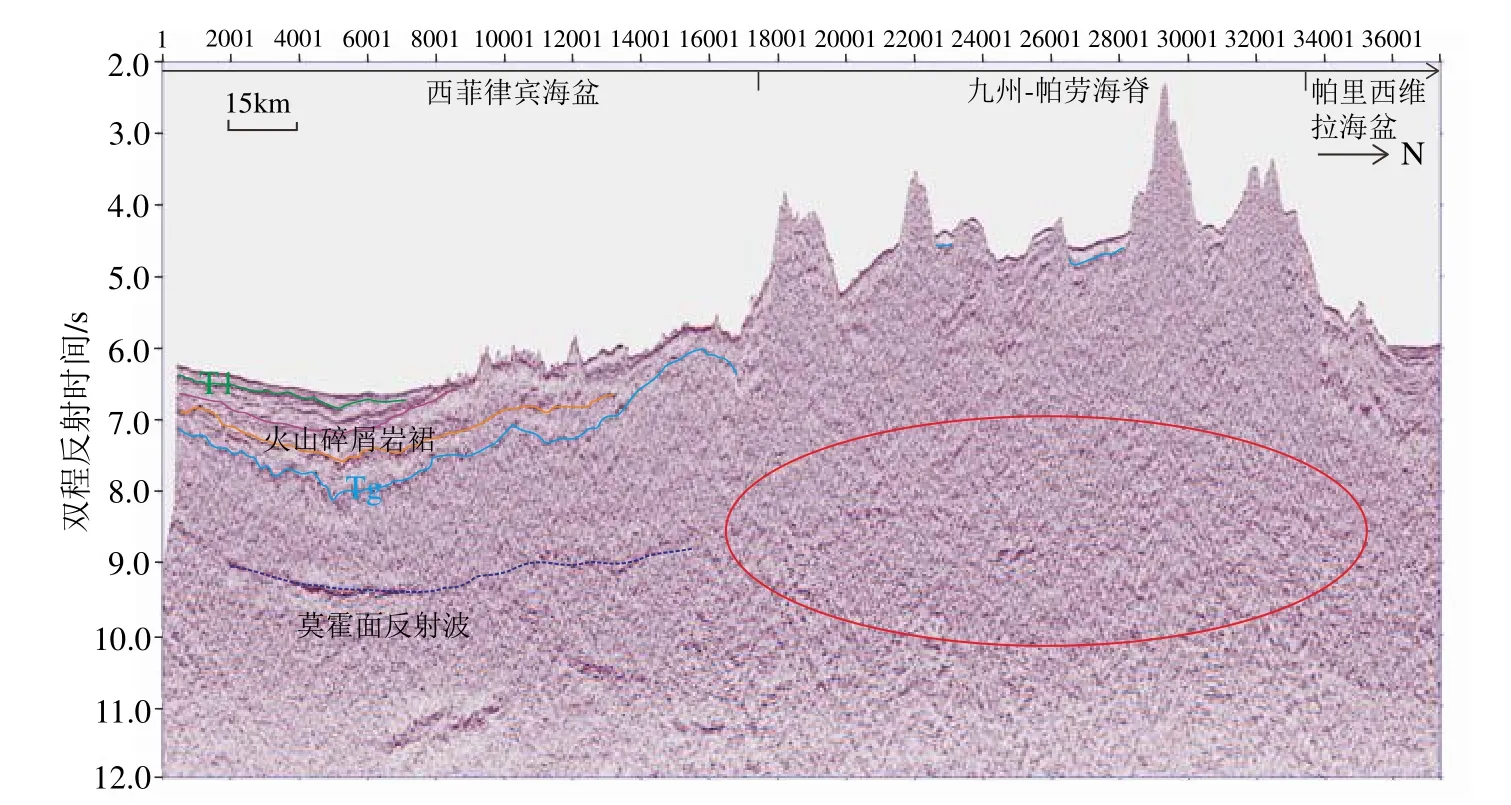

(1)MCS01穿过西菲律宾海盆的DSDP59-447井、九州-帕劳海脊和帕里西维拉海盆的DSDP59-449井(图6),MCS03线 穿 过 西 菲 律 宾 海 盆的447井、290井、九州-帕劳海脊上的448井进入帕里西维拉海盆(图7),两条剖面的反射特征类似。以MCS01线为例,在西菲律宾海盆段,地震剖面大致显现两套截然不同的层序(图2),下层序外部总体呈楔状,内部为高能低频的反射波组,反映整体为一套近源或受断裂控制的粗粒沉积物;而上层序总体呈席状,内部为近空白的低能高频反射波组,反映整体为一套远源的不受断裂控制的深水细粒沉积物。

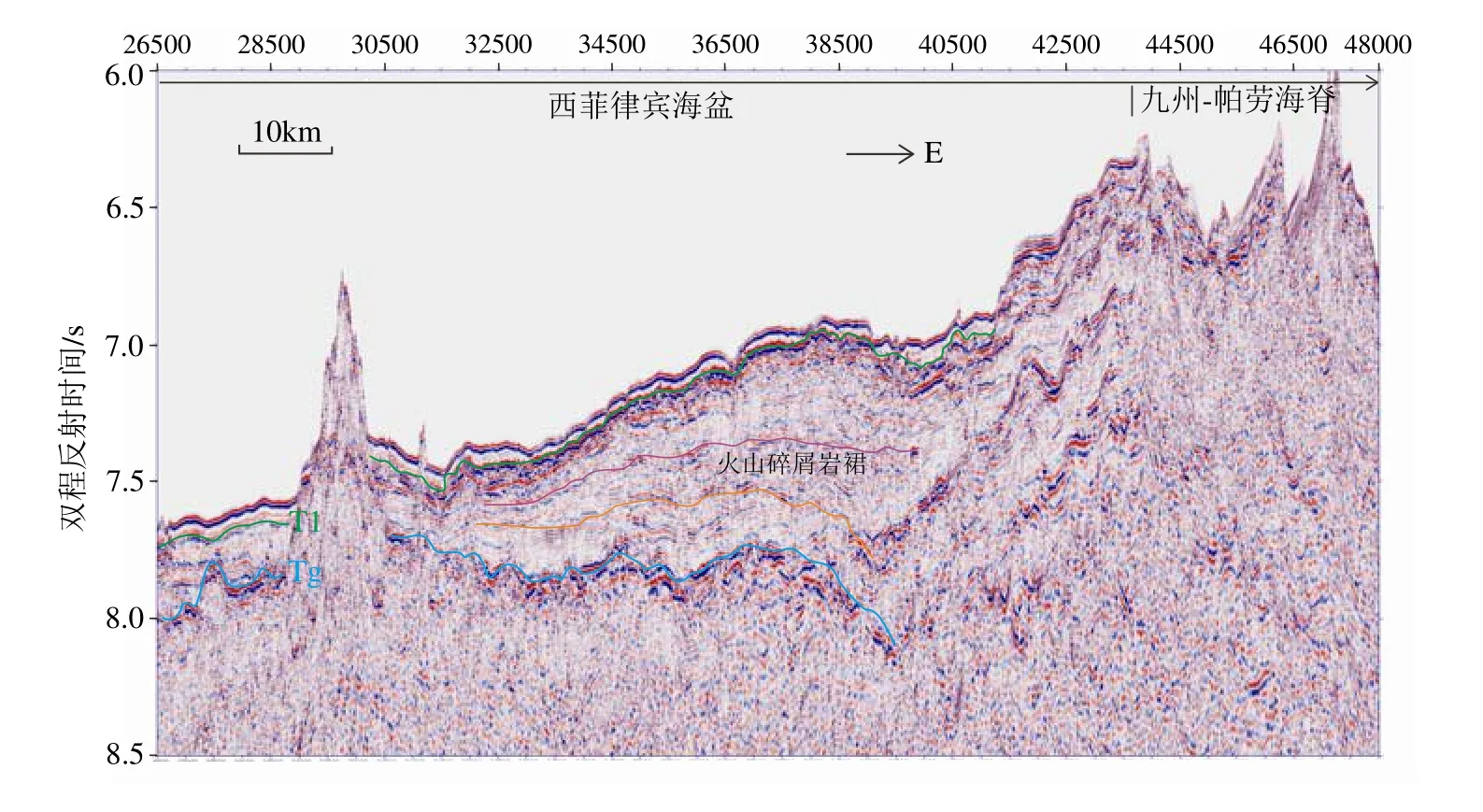

位于西菲律宾海盆的447井在113 m处钻遇洋壳基底玄武岩,其上的113~85 m为两层火山碎屑岩和凝灰岩的互层,85~47 m为一套复成分砾岩,大部分碎屑为沉积成因,向上火山物质逐渐减少,时代为中渐新世早期。该套地层对应于解释的Tg和T1反射波之间的粗碎屑层序,认为113~85 m的火山碎屑岩和凝灰岩与其东侧九州-帕劳海脊弧火山的多期次喷发有关,粗粒的火山碎屑角砾来源于火山活动期,细粒的凝灰岩来源于火山静默期火山灰的缓慢沉降。85~47 m的复成分砾岩来源于九州-帕劳海脊上的重力滑塌或浊流沉积物,上部火山物质的减少说明火山逐渐停止活动。MCS01过井剖面也显示这套沉积有向东靠近九州-帕劳海脊增厚的现象(图8),说明物源多来自于东侧的九州-帕劳海脊;地震剖面上还显示有多个火山喷发不整合形成的波阻抗界面(图8),这也与447井所显示的九州-帕劳海脊弧火山的多次喷发吻合。在447井东南侧的290井也同样钻遇了该时期的火山碎屑岩裙,但厚度更大,这也与290井更靠近物源吻合。447井47 m以上为远洋黏土,时代为中渐新世晚期—晚渐新世早期,说明该时期研究区已经不受九州-帕劳海脊弧火山物源的影响(弧火山停止活动),仅接收远洋细粒沉积物。

图5 DSDP59-447、449井时深转换拟合图Fig.5 Time-depth conversion fitting of Wells DSDP59-447 and 449

图6 MCS01线地震剖面Fig.6 Seismic profile of Line MCS01

图7 MCS03线地震剖面Fig.7 Seismic profile of Line MCS03

图8 MCS01线地震剖面局部放大图Fig.8 Enlarged partial seismic profile of Line MCS01

需要指出的是,447井的洋壳基底年龄存在争议,钻井报告认为是中渐新世。而447井东南侧不远的290井基底之上的火山碎屑岩为晚始新世—早渐新世,洋壳基底的年龄老于晚始新世。447井和290井均位于20号磁异常条带(约45 Ma)附近,据此推断447井的洋壳基底也老于晚始新世。另外,447井洋壳基底之上最早的盖层(5C亚单元)为角砾状玄武岩碎屑沉积物,是下伏洋壳基底玄武岩的剥蚀物质(类似于底砾岩),说明基底与之上的碎屑沉积物存在一定时间的沉积间断和构造挤压,并发生抬升剥蚀。而这种挤压抬升剥蚀现象并非偶然,在西菲律宾海北部的大东海岭的钻孔中也发现了始新世的挤压[20]和快速隆升(其意义在3.2节讨论),挤压与俯冲起始同步[21]。

从地震剖面反射特征来看,火山碎屑物质都是奠基于先成洋壳基底之上的,说明洋壳老于九州-帕劳海脊的火山作用时间。在447井东南侧不远,位于九州-帕劳海脊之上的448号井钻遇晚始新世末期(34 Ma)的弧火山岩[18],更证实了我们推断的447井洋壳基底年龄老于晚始新世的结论。

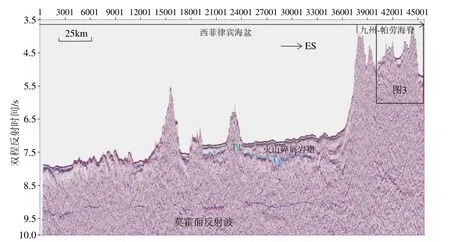

我们在九州-帕劳海脊与中央海盆扩张中心交界处的海脊上实施了一个浅钻(图1,黄色星号),浅钻岩心揭示在铁锰氧化物之下为一套含丰富古生物化石和火山角砾的钙质胶结的滑塌砾岩,与447井85~47 m处的岩性特征完全一致。碎屑锆石新生代的年龄有40.8、36.4、35.7和30.9 Ma(前新生代的年龄及其地质意义另文发表),其记录了九州-帕劳海脊约41、36和31 Ma的至少3次不连续的弧火山活动,这些年龄与其北侧448井年龄(约34 Ma)大致一致,也与地震剖面显示的多个火山喷发不整合现象吻合。30.9 Ma的最年轻锆石年龄,表明九州-帕劳海脊的弧火山活动在约31 Ma停止,而这套滑塌砾岩沉积于约31 Ma(中渐新世)之后。在帕里西维拉海盆识别的最老的10号磁条带对应的年龄约为30 Ma,说明该时期九州-帕劳海脊的弧火山作用已经停止,随之发生了海脊(弧)的分裂(图3)。随着海脊分裂的进行,与俯冲有关的弧岩浆向东迁移。

从大约30 Ma开始,帕里西维拉海盆的南部首先发生海底扩张,并向北扩展传播,直到4~5 Ma之后,盆地的北部才发生海底扩张。MCS01地震剖面显示,穿过九州-帕劳海脊向东进入帕里西维拉海盆,地形变得崎岖不平(图6),沉积物较薄(图4)。剖面的最东段穿过449井,449井在111 m之下钻遇洋壳基底,年龄约为26 Ma,位于磁异常条带7A附近。111 m之上的沉积物基本都为细粒的远洋沉积物,其中111~97.2 m为含钙质超微化石软泥,97.2~58.5 m为含火山灰夹层的远洋黏土,而该时期九州-帕劳海脊的火山已停止,火山物质只能来自于同时期帕里西维拉海盆东部的古马里亚纳弧的火山作用(该时期马里亚纳海槽尚未打开)。58.5 m以上为含钙质超微化石软泥和含放射虫远洋黏土,反映洋壳有变冷沉降、水体加深并逐渐沉入碳酸盐岩补偿界面之下的趋势。

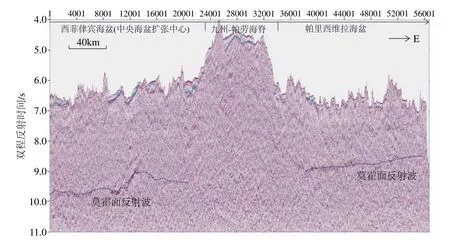

(2)MCS04地震剖面近EW走向,大致沿西菲律宾中央海盆扩张中心向东穿过九州-帕劳海脊进入帕里西维拉海盆(图9)。MCS05线大致沿九州-帕劳海脊走向,自南向北经西菲律宾海盆进入九州-帕劳海脊(图10)。

该两条剖面虽没有钻井标定,但根据MCS01—MCS03剖面的反射特征可类比解释。MCS04剖面显示西菲律宾海盆侧,除紧靠九州-帕劳海脊的山脚处接受少量的滑塌沉积物外,向西沉积物较薄且厚度稳定,根据反射特征可判断大致为一套远洋细粒沉积物,而缺乏类似于447井和290井揭示的洋壳基底之上早期的粗碎屑火山物质。MCS05剖面同样显示了九州-帕劳海脊西侧海盆发育较厚的火山碎屑物质,向北靠近中央海盆扩张中心,火山碎屑物质逐渐减少。这说明西菲律宾海中央扩张脊的扩张停止不久后,九州-帕劳海脊的火山便随之停止,随后发生海脊分裂。上文提到的在九州-帕劳海脊与中央海盆扩张中心交界处浅钻岩心的最年轻的年龄为30.9 Ma,为该处火山活动的停止时间,这个年龄稍晚于西菲律宾海盆海底扩张停止的时间(33 Ma),同样也解释了04线显示的中央海盆扩张中心与九州-帕劳海脊交界处山脚下缺乏火山碎屑物质的现象。

2.5 地壳结构

Murauchi等[22]、Rodnikov等[23]的地壳结构测定认为西菲律宾海盆具有正常的海洋地壳结构。莫霍面深度约为10~12 km,去掉水深,地壳厚度约为5.5~8 km。岩石圈非常薄,在西菲律宾海盆,软流圈顶部深度约50~80 km,帕里西维拉海盆深度约30 km。Nashizawa等[24]研究了15°~21°N之间的九州-帕劳海脊沿走向的地壳结构,厚度在8~20 km之间变化,但始终比东西两侧海盆的地壳厚,并认为海脊地壳厚度的增加主要是通过下地壳的增厚来实现。

图9 MCS04线地震剖面Fig.9 Seismic profile of Line MCS04

图10 MCS05线地震剖面Fig.10 Seismic profile of Line MCS05

本次调查由于采用大容量气枪震源,深反射地震获得了部分莫霍面的反射波(图6、7、9、10)。沿MCS01线和MCS03线西菲律宾海盆的莫霍面的深度约为9.5 s(双程反射时,下同),呈宽缓的褶皱状,与沉积物之下的洋壳基底基本同步起伏,去掉沉积物的地壳厚度大致均一,向东靠近九州-帕劳海脊,由于火山物质的增加,地壳厚度明显增加。去掉水深后地壳厚度约6~8 km,接近全球平均洋壳厚度,与前人的研究结果基本一致。沿MCS04线帕里西维拉海盆西翼的莫霍面深度大致为9.0~9.5 s,地壳厚度约6~7 km,相比较于西菲律宾海盆的地壳厚度略薄。MCS05线显示的西菲律宾海盆的莫霍面深度与MCS01线和MCS03线大致一致。

需要特别指出的是,我们的反射地震剖面虽没有获得九州-帕劳海脊下方莫霍面的反射波,但都基本显示了地壳的增厚现象,且沿海脊走向上,无论是地形、沉积物盖层,还是地壳内部结构均呈现明显的不连续性(图10),中间被多个裂谷切割,平面上形成雁行式排列的次级海脊,海脊之间有的充填沉积物,有的没有沉积物盖层,地壳厚度差异较大,这种现象可能与KPR分裂形成帕里西维拉海盆过程中的斜列式转换断层的切割有关。

3 讨论

3.1 西菲律宾海起源

菲律宾海是世界上最大的边缘海,研究最为广泛,尽管如此,它的起源,尤其是西菲律宾海的起源仍存在众多争议。

基于大洋钻探和对称于中央海盆扩张中心的磁异常条带对比揭示西菲律宾海大部分地区为古近纪的洋壳,年龄约为60~33 Ma[14-15]。Uyeda和Ben Avraham[25]、Hilde等[15]提出,该盆地最初是太平洋板块的一部分,二者以转换断层联接,在大约43 Ma前太平洋板块改变其运动时(即43 Ma弯折事件),转换断层变为俯冲带,从而捕获圈闭而成为边缘海。Karig[26]则提出,该盆地是始新世沿着冲大东海脊之南(即冲大东断崖)的俯冲引发的弧后扩张形成的。

然而,海底拖网揭示西菲律宾海北部的奄美-大东-冲大东海脊区有侏罗纪或白垩纪的英云闪长岩、花岗闪长岩、安山岩和沉积岩[27-30],在博宁弧前深处也发现有中生代岩石碎片[28]。部分学者认为奄美-大东-冲大东海脊具有岛弧性质[22,31],也有学者认为其具大陆块性质[32]。

西菲律宾海最西部的花东海盆,拖网获得的辉长岩也同样得到了早白垩世的年龄(131~115 Ma),与来自台湾兰屿岛的含放射虫硅质岩提供的117~113 Ma的年龄一致[33]。Qian等[34]利用加瓜海脊获得的玄武安山岩的锆石U-Pb年龄和Hf同位素系统,与华夏地块进行了对比,认为加瓜海脊下有华夏地块的大陆碎片,花东海盆是早白垩世华夏地块大陆边缘的弧后盆地。

西菲律宾海南部的帕劳海盆信息较少,拖网获得的岩石有枕状熔岩、含橄榄石的辉绿岩、橄榄石玄武岩等,虽未有年龄数据,但按照其南部相邻的哈马黑拉岛、卫古岛的岩石推断可能有中生代的基底。Hall等[35]认为哈马黑拉岛、卫古岛及周边一些小岛屿是菲律宾海板块的一部分,哈马黑拉岛东部的基底由与弧前火山岩和沉积岩相关的前晚白垩纪肢解的蛇绿岩组成,晚白垩世至始新世火山岩和沉积岩不整合覆盖在蛇绿岩基底上。蛇绿岩的研究表明其大部分形成于与俯冲相关的弧环境,类似的蛇绿岩也在卫古岛上发现[2,35]。

菲律宾北部吕宋岛(Isabela、Rapu-Rapu)、中部萨马尔岛(Samar、Tacloban、Malitbog)和棉兰老岛东部(Dinagat、Pujada)等地出露中生代上俯冲带型(SSZ)蛇绿岩[36]。Lewis 等[37]认为,菲律宾中、东部的大部分地区在晚白垩世形成于弧环境中,古近纪早期的弧间伸展将大东盆岭省与东棉兰老-萨马尔弧隔开。

菲律宾海沟是新近纪晚期(10 Ma以后)才形成的(对应的弧岩浆的年龄是8 Ma以来),东棉兰老-萨马尔弧地体与西菲律宾海的碰撞(早中新世,约10 Ma)引起了俯冲带的跃迁[8],从而在目前的菲律宾海沟形成了一个新的俯冲带。东棉兰老-萨马尔地体、大东盆岭省、部分博宁弧、哈马黑拉-卫古岛等地的岩石在年龄和岩性上的相似性,使我们相信这些区域在白垩纪时是位于南半球亲澳大利亚北缘(浅钻岩心的碎屑锆石年龄谱显示与澳大利亚的亲缘性,另文发表)的上俯冲带陆缘弧(包含部分大陆碎片)的一部分,因古近纪弧间伸展和海底扩张而分离。

3.2 沿九州-帕劳海脊的板块俯冲起始机制

板块俯冲起始机制是板块构造理论发展的关键和新方向,九州-帕劳海脊与现代伊豆-博宁-马里亚纳岛弧在渐新世(约30 Ma)四国-帕里西维拉海盆打开之前连为一体,二者组成了古伊豆-博宁-马里亚纳岛弧,是太平洋板块向西菲律宾海俯冲的产物,记录了板块俯冲起始的信息,是了解板块如何起始俯冲的典型地区[9]。

Hilde等[15]最早提出古伊豆-博宁-马里亚纳岛弧的形成是由一条近南北向转换断层转为俯冲带。Stern等[8]提出了俯冲起始的两种方式:自发俯冲和诱导俯冲。自发俯冲需要密度差,一般是一个洋壳对一个陆壳,或者一个老的洋壳对一个年轻的洋壳。然而这种因重力垮塌而引发的自发俯冲几乎没有新生代的实例[38]。数值模拟表明,所有没有强制汇聚(即挤压)的模型都不能发展出岩石圈范围的不稳定性,这表明在断裂带的整个岩石圈因密度差异自发地垮塌是非常不可能的,断层流变学或几何形态的组合在没有应用强制汇聚的情况下不会产生自我维持的俯冲作用[21]。数值模拟还表明,如果断裂带被适度挤压(强制汇聚),就会发生被动俯冲(诱导俯冲),并在大约汇聚100 km后(约5 Ma)实现俯冲的自我维持。穿过断裂带的初始汇聚传递到上覆板块,从而使上覆板块弯曲来适应挤压[39]。在压缩应力下,岩石圈的挠曲是汇聚环境中岩石圈破坏之前最常见的构造序列[40]。这种挤压应力导致的抬升和变形在本文2.4节中提到的大东海脊、447井洋壳基底晚始新世之前的挤压抬升剥蚀,以及在过447井的MCS01线深反射地震上见到的洋壳的整体同步性的弯曲变形(图6)都有显示。因此本文更倾向于认为沿九州-帕劳海脊的俯冲起始是受挤压而引起的诱导俯冲。

对于强制汇聚的起因,由皇帝-夏威夷热点轨迹43 Ma前后的转向所指示的太平洋板块运动方向的改变似乎是一个理想的解释。43 Ma之前太平洋板块NNW向运动,相对于欧亚大陆有利于形成走滑或转换;而43Ma以后转为NW向运动,相对于欧亚大陆有利于形成正向或斜向俯冲。然而对代表俯冲起始的博宁海脊前弧玄武岩的大洋钻探和海底拖网的研究表明,沿古伊豆-博宁-马里亚纳弧的俯冲起始时间可能于52~49 Ma完成[28],之后进入了自我维持俯冲阶段。这个年龄显然早于皇帝-夏威夷热点轨迹43 Ma转向的时间,该时期俯冲已经进入自我维持阶段,因此似乎是俯冲改变了运动方向,而不是运动方向的改变引起了俯冲。

始新世印度与欧亚大陆初始碰撞的远场效应可能是沿古伊豆-博宁-马里亚纳弧俯冲起始的另一个合理解释。印亚碰撞导致了大范围的变形,包括喜马拉雅的逆冲、西藏下方的地壳增厚以及东南亚的构造逃逸。Sun等[10]认为西太平洋的俯冲起始具有同步性,俯冲几乎在约52 Ma同步开始,印度板块的漂移速率在55~52 Ma急剧下降,表明二者之间发生了硬碰撞,从而引起了西太平洋板块几乎同时发生俯冲起始(诱导俯冲)。Li等[11]基于IODP351航次钻孔中的49 Ma玄武岩中矿物形成的压力研究表明,沿古伊豆-博宁-马里亚纳弧的起始俯冲存在挤压环境,为被动的诱导俯冲。

然而52~49 Ma的起始俯冲时间既晚于西菲律宾海盆的初始扩张时间(约60 Ma),又早于大部分西菲律宾海海底扩张时间(48~33 Ma)[41],前者说明沿古伊豆-博宁-马里亚纳的俯冲不是西菲律宾海盆早期扩张的原因,西菲律宾海盆的早期扩张是古伊豆-博宁-马里亚纳弧西侧另外一个可能在中生代(如3.1节中提到的中生代上俯冲带蛇绿岩)就已经存在的俯冲系统造成。后者说明沿古伊豆-博宁-马里亚纳弧俯冲起始以后,随着西菲律宾海盆的持续扩张,起始俯冲具有侧向传播性[38],但挤压应力仍是必不可少的条件,这就确定了沿中生代蛇绿岩地体俯冲起始的潜在位置,这些中生代地体现在位于西菲律宾盆地的边缘(奄美-大东-冲大东海脊、花东海盆、东棉兰老、哈马黑拉、卫古等)。而新生板块边界与残留弧的紧密并列是新俯冲带起源的关键因素[42],这些中生代岛弧地体通过转换断层与西太平洋连接,由于印亚碰撞的远场效应,遭受挤压逆冲作用从而引发约52 Ma的起始俯冲,当汇聚超过100 km(需要约5 Ma)后,俯冲进入自维持阶段,从而形成了DSDP296站位揭示的早期(约48 Ma)的成熟弧岩浆作用,同时也驱动了西太平洋板块运动方向的改变。目前在马里亚纳弧前的南部地区观察到了与弧垂直的活动裂谷和岩浆作用[43],即在一个方向的汇聚可以与在垂直方向的伸展共存。随着西菲律宾海盆的持续扩张,在印亚碰撞持续的远场挤压效应以及自维持俯冲阶段俯冲板块的负浮力的联合作用下,俯冲沿古伊豆-博宁-马里亚纳弧侧向传播,直到约33 Ma结束。弧岩浆可能在31 Ma结束,随即发生弧的裂离,最终发展为海底扩张形成帕里西维拉海盆。这种侧向传播并不是连续的过程,更可能是脉动式的,这也与海底浅钻碎屑锆石以及反射地震剖面上看到的弧火山呈脉动式多期次喷发的特征相吻合。

应该指出的是,西菲律滨海的初始扩张是由哪个板块(如消失了的伊泽奈岐板块、东亚海板块等)俯冲引起的,以及这些板块之间的历史配置关系仍存在不确定性。另外,从沿古伊豆-博宁-马里亚纳弧的俯冲起始,到西菲律滨海的持续扩张以及俯冲的侧向传播,再到弧的分裂和弧后扩张,这些过程的细节仍缺乏进一步的约束。

4 结论

(1)地震剖面揭示研究区所在的西菲律宾海盆发育上、下两套不同粗细、不同来源的沉积物盖层,下层序厚度差别大,多为火山物质,来源于九州-帕劳海脊的岛弧火山作用,表现为向海脊方向的持续增厚;上层序厚度较为稳定,为一套大洋的深水细粒沉积物。

(2)研究区西菲律宾海盆的莫霍面呈宽缓的褶皱状,与沉积物之下的洋壳基底基本同步起伏,地壳厚度约6~8 km,接近全球平均洋壳厚度。帕里西维拉海盆西侧的莫霍面深度大致在9.5 s以浅,地壳厚度约6~7 km,接近全球平均洋壳厚度。

(3)西菲律宾海盆是在中生代位于南半球亲澳大利亚北缘的上俯冲带陆缘弧(包含部分大陆碎片)的基础上,因古近纪弧间伸展和海底扩张而逐步发展起来的。

(4)地震剖面和钻井的综合研究揭示沿古伊豆-博宁-马里亚纳弧的俯冲起始是印亚碰撞的远场效应引起的诱导俯冲,俯冲过程伴随着侧向传播和持续的挤压应力场,直到约30 Ma开始岛弧裂离。