卡洛琳海山链成因及验证地幔柱成因假说的大洋钻探设想

2022-10-26张国良

张国良

1. 中国科学院海洋研究所深海研究中心,青岛 266071

2. 中国科学院大科学中心,青岛 266071

自20世纪60年代板块构造理论建立以来,无论是离散性板块还是汇聚型板块边界附近的岩浆活动通常都可以归因于板块构造。除了板块边界相关的火山作用以外,在板块内部也存在大量火山活动。这些板内火山活动形成了广泛分布的洋底高原和海山(全球高1 km以上的海山超过4万座)。板内火山活动作为地球上一种重要的岩浆活动,是地球内、外圈层相互作用的重要方式[1-2]。板内岩浆活动可以在较短的地质时间内(如5 Ma)形成大火成岩省(如Ontong Java等),不仅影响地球内部多圈层间物质循环,还能影响到地表生存环境[1,3-4],因此,其成因得到国际上广泛关注,是国际地学界的热点科学问题。然而,这些板块内部的岩浆活动并不能直接由板块构造理论来解释,使得其成因是当今固体地球科学重大挑战之一。

20世纪70年代,国际上提出“地幔柱”假说来解释洋底高原和有时间序列的洋岛/海山链成因[5]。地幔柱假说模型认为,地球深部高温物质(如,核幔边界)以地幔柱形式上涌,沿途包裹浅部地幔物质并在浅部发生大规模减压熔融,在大洋环境中可以短期内(如5~10 Ma)形成巨大洋底高原[6-8]。地幔柱假说认为,在洋底高原形成后,地幔柱仍持续稳定的供应岩浆,并随着板块运动在大洋中形成有年龄序列的海山链[9-11]。一般认为,地幔柱岩浆活动来自较深和异常高温的地幔源区[11]。一些洋底高原(如Ontong Java高原)和有年龄序列的海山链(如皇帝岭-夏威夷海山链)通常被认为形成于地幔柱活动[12-14]。

近年来研究显示,一些大洋板内火山的成因可能并非来自一个固定的“热点”,与一个深部来源的地幔柱也没有直接联系。例如,有研究认为,被动大陆边缘附近的海山可能与大陆裂解导致的岩石圈下部物质对流至浅部并发生部分熔融而导致[15-16];扩张中心两侧的海山被认为是与洋中脊扩张过程中的软流圈减压熔融有关,成因上离不开洋中脊扩张过程[17];岩石圈下部小尺度浅部软流圈地幔对流和减压熔融[18-19];软流圈相对岩石圈流动过程中的粘滞性运动[18],以及软流圈低度部分熔融产物沿着与板块运动方向相同的岩石圈内活动剪切断层形成岩浆活动等[20]。尽管如此,大规模的岩浆活动形成的洋底高原(如Ontong Java洋底高原)和长期活动的热点形成的大规模海山链(如黄帝岭-夏威夷海山链),均不能由以上这些小尺度地质过程所形成。存在一个相对稳定且能产生大规模岩浆活动的热点,对于形成洋底高原和长时间序列海山链依然非常必要。

根据经典地幔柱假说,一个新生的地幔柱会在短时间尺度内先形成一个洋底高原,随后长周期内形成一个连续的海山链。可见,证明存在一个有直接成因联系且年龄连续变化的洋底高原和海山/洋岛火山链系统是检验地幔柱是否存在的关键。但是,直到目前,尚未发现有直接成因联系的洋底高原和海山链[10,14,21]。这导致地幔柱仍是一个假说,并未从根本上得到自然界地质现象的验证。地球上主要的洋底高原(如Ontong Java,Manihiki,Shatsky等)和有年龄序列的海山链(如Empire-Hawaii,Louisville,Easter等),往往单独存在而缺少成因上的联系。为了建立洋底高原和海山链与地幔柱之间的成因联系,最有效的方法是:寻找并通过现代大洋中在板块构造方向上连接的“洋底高原-海山链”系统来检验。黄帝岭-夏威夷海山链是世界上最长、且仍持续活动的海山链,除未发现与地幔柱假说对应的“柱头”(洋底高原)以外,这个海山链基本符合地幔柱所有基本要素。有学者假设洋底高原不易俯冲进入地幔,从而认为存在于黄帝岭海山链北端的潜在洋底高原可能位于勘察加-鄂霍次克海附近,并提出通过钻探检验洋底高原是否存在,从而检验地幔柱假说[22]。尽管这是个有趣的假说,目前在海底并没有明确的地球物理证据显示存在巨大的洋底高原;关于洋底高原以及何种规模的洋底高原能否俯冲进入俯冲带,目前也没有明确理论。尤其是,即使存在一个对应的洋底高原,也不确定其所处的地层深度(可能有巨厚沉积层)及是否能够通过现代钻探技术钻获基底。

实际上,北半球太平洋存在两个新生代以来形成的热点海山链。除了研究程度较高的黄帝岭-夏威夷海山链以外[23],还有一个卡洛琳(Caroline)海山链[24-26]。已有明确证据显示,卡洛琳海山系统由卡洛琳高原(西端)和洋岛/海山链(东部)组成,尤其是,该洋底高原正在俯冲进入雅浦海沟(6 mm/a),但还有一大部分没有俯冲进入地幔。整个卡洛琳海山链系统的延伸方向大致符合西太平洋板块运动方向[27],这使得研究卡洛琳洋底高原与东部卡洛琳海山链系统的成因联系,是检验地幔柱假说的一个十分有效的思路和方法。

1 卡洛琳海山链构造背景

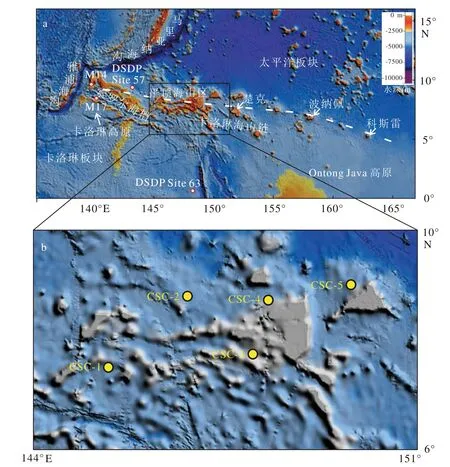

卡洛琳海山链系统西起雅浦海沟,向东延伸至Ontong Java北侧,总长度约2 500 km(图1)。卡洛琳高原可分为东、西卡洛琳脊,位于卡洛琳海山系统的西端(图1)、马里亚纳岛弧以南[28-29],其面积与太平洋Manihiki洋底高原相当。卡洛琳洋底高原位于卡洛琳板块北部,北侧可能是太平洋板块,但还没有明确证据显示其下伏板块的性质。在东、西卡洛琳脊被一个WN-ES方向伸展的、西宽东窄的索罗尔海槽所分开。有研究推断,太平洋板块和卡洛琳板块的分界线沿着索罗尔海槽分布。卡洛琳洋脊东侧则是密集分布的平顶海山,继续向东则海山规模明显减小。该海山链最东侧由3个著名的洋岛组成:楚克(Truuk)岛、波纳佩(Ponape)岛和科斯雷(Kosrae)岛。这3个洋岛明显是位于中生代形成的太平洋板块之上[30]。早期研究显示,卡洛琳海山链总体较年轻(11~2 Ma),这3个洋岛火山岩年龄有从西向东逐渐变小的趋势[25,31-32]。最年轻的科斯雷洋岛位于太平洋大尺度剪切低速带范围以内(图1),下部低速带深可达核幔边界[33]。

图1 卡洛琳高原-海山链系统地形图(a)和钻探站位分布(b)图中白色虚线代表热点随板块运动的轨迹[27]。(a)中红色圆圈代表已有采样站位。Fig.1 Bathymetry map of the Caroline plateau-seamount volcanic chain (a) and distribution of proposed drilling sites (b)Dashed white line in (a) indicates path of Caroline hotspot under the moving plate [27]. Red circle in (a) indicates drilled sites.

2 卡洛琳海山链研究现状和有关科学问题

实际上,除对卡洛琳东段几个主要洋岛开展研究相对容易以外,对卡洛琳海山链西段和中段海山的研究难度都比较大。尽管20世纪80年代已经初步测定了卡洛琳东段洋岛玄武岩的喷发年龄,确定了从西向东逐渐变小的年龄趋势[32](楚克:12.7~4.7 Ma;波纳佩:8.6~3.0 Ma;科斯雷:2.6~1.2 Ma),对这些洋岛开展详细成因研究却开始于近十年。卡洛琳海山链最年轻的科斯雷洋岛只有大约1 Ma,根据French和Romanowicz[33]研究,该岛目前位于中太平洋起源于核幔边界的剪切波速异常区,指示了科斯雷洋岛可能起源于一个深达核幔边界的深部源区。Jackson等[25]发现楚克、波纳佩和科斯雷3个洋岛的火山岩具有相对上地幔(约8RA)异常高的3He/4He比值(达12.8RA,RA代表大气3He/4He比值),显示这些火山岩很可能来源于下地幔。

近年来对这些洋岛火山岩的岩石学和地球化学研究发现,这些洋岛主要由硅不饱和且富TiO2的碱性火山岩组成,在火山岩中还发现了碳酸岩熔体交代的现象[30]。在全岩化学组成上,这些洋岛火山岩还具有碳酸岩熔体特有的Nb-Ta-Zr-Hf负异常特征。另外,Zhang等[30]还发现波纳佩洋岛火山岩体现为两阶段性,第一阶段是碳酸盐化硅酸岩熔体与上覆太平洋深部岩石圈的反应/交代演化,这个过程中岩浆结晶出橄榄石、单斜辉石、磷灰石、钙钛矿等矿物,其中磷灰石和钙钛矿的结晶分异使得岩浆中稀土和高场强元素含量随演化逐渐降低;在第二阶段演化过程中,这些岩浆不再结晶分异磷灰石和钙钛矿等矿物,主要表现为正常的分离结晶演化。尽管早期地质调查也将卡洛琳洋岛划分为造盾期和造盾期后等,但是,与夏威夷洋岛不同的是,卡洛琳洋岛只出现碱性火山岩,说明卡洛琳地幔柱活动性很弱,只形成低的地幔熔融程度。

国际上关于卡洛琳高原的研究程度低于东部的卡洛琳洋岛。最初的研究认为西卡洛琳高原可能代表卡洛琳板块向北俯冲形成的一个残留岛弧[34],但是,这缺少了直接的岩石学证据。DSDP 57站在卡洛琳高原北部边缘获得了一小段玄武岩岩芯,这才认识到卡洛琳高原可能由板内火山活动而形成,其K-Ar年龄显示形成于约23.5 Ma[35]。实际上,由于DSDP 57站位获得的玄武岩很少,且该站位没有位于卡洛琳高原中部,并不确定这些站位火山岩的代表性。“科学”号综合考察船于2014—2015年对东卡洛琳高原西端和索罗尔海槽进行了3个站位的岩石拖网作业,获得大量火山岩。研究发现,在东卡洛琳高原西端获得的火山岩主要是碱性玄武岩(图2),而在索罗尔海槽发现的火山岩均是拉斑玄武岩[30],而且,这些拉斑玄武岩与DSDP 57站位玄武岩地球化学组成非常相似,在微量元素组成上都类似于Ontong Java洋岛高原玄武岩,被确定为一个中等尺度的洋底高原[26]。卡洛琳洋底高原较为亏损的微量元素和同位素组成显示大量亏损上地幔物质的参与,这与一个起始地幔柱与洋脊附近软流圈相互作用结果是一致的。一个重要发现是,东卡洛琳西端获得的碱性火山岩在Sr-Nd-Pb-Hf同位素组成上与卡洛琳洋岛火山岩非常相似的,而且索罗尔海槽的拉斑玄武岩同位素组成正好介于太平洋型亏损地幔与东卡洛琳西端碱性火山岩之间。Zhang 等[26]提出,卡洛琳洋底高原拉斑玄武岩源区可能存在卡洛琳洋岛火山岩所代表的富集地幔端元,二者可能形成于同一个热点。

3 卡洛琳海山链检验地幔柱假说的潜力及大洋钻探站位设置

卡洛琳高原整体上沿着索罗尔海槽裂开,从而使得洋底高原基底岩石出露海底,这使得已有研究较好地分析了卡洛琳洋底高原的矿物岩石、地球化学组成和年代学。通过沿着索罗尔海槽南北两侧开展的常规采样,可以进一步对卡洛琳高原进行精细研究。尽管已有研究已经初步确定了东部卡洛琳洋岛/海山链火山岩与卡洛琳洋底高原火山岩具有相似的地幔源区,但是,在卡洛琳高原和东部洋岛火山链之间还存在大量平顶海山,其成因并不太明确。检验整个海山链是否来自同一个地幔柱活动,则需要获得这些中段平顶海山火山岩,并分析其源区是否与卡洛琳洋底高原和东部洋岛/海山链一致,以及年代上是否具有连续性。可见,尽管已有初步研究揭示了卡洛琳洋底高原与东部3个卡洛琳洋岛可能具有同一来源,目前还缺少卡洛琳洋底高原与楚克洋岛之间转换地带平顶海山的岩石学和年代学资料。这些卡洛琳海山主要为平顶海山(图1),曾经位于海平面以上。这些平顶海山上部布满礁灰岩,而在深水部分大量覆盖沉积层或锰结壳,以往海上调查结果显示常规采样方法(拖网、浅钻、电视抓斗等)很难获得平顶海山火山岩。

图2 卡洛琳海山链火山岩年龄分布 [26]Fig.2 Distribution of ages for the Caroline volcanic chain [26]

如果要在真正意义上证明卡洛琳洋底高原-海山系统符合地幔柱假说,则需要岩石学、地球化学和年代学联合研究,解决的关键问题是与卡洛琳洋底高原同源的玄武岩是否分布在平顶海山区,且形成时代连续。卡洛琳洋底高原主要由拉斑玄武岩(含少量碱性玄武岩)组成,而东部卡洛琳洋岛主要为碱性玄武岩。如果这两种火山岩都来自同一个地幔柱活动,则二者之间的衔接和转换机制也是认识地幔柱本质的一个重要方面。地幔柱假说认为高温地幔柱头在上涌过程中会包裹周围的亏损地幔物质,从而产生高程度部分熔融并主要形成拉斑玄武岩。随着地幔柱头活动形成洋底高原后,其活动性逐渐减弱且熔融程度降低,包裹周围亏损地幔物质减少,从而火山岩碱性增强。可见,除了年代学连续性以外,检验平顶海山火山岩是否在岩性上也在卡洛琳洋底高原和东部洋岛/海山链之间构成连续性,也是检验地幔柱假说是否成立的重要条件。

为了检验卡洛琳海山系统形成于地幔柱活动,开展大洋钻探取芯十分必要。卡洛琳海山系统进行大洋钻探需要考虑的因素包括:首先,卡洛琳转换带平顶海山区东西横跨约700 km,南北宽约500 km,钻探选址分布在时空上要有代表性;其次,尽量避免平顶海山顶部,因为这里常有巨厚的礁灰岩层,钻探获得基岩的难度很大;第三,平顶海山区可能横跨了太平洋板块和卡洛琳板块之间的边界[30],边界两侧差距较大的不同板块厚度可能对地幔熔融过程产生影响。鉴于此,在空间分布上,设置钻探站位在东、西方向尽量均匀分布;通过南、北两个钻探剖面分布约束岩石圈厚度不同引起的岩浆作用差异;另外,我们选择平顶海山翼部的隆起区作为主要钻探区,以避开礁灰岩较厚的山顶,选择平顶海山的底部或翼部。

基于解决科学问题所需,以及上述约束条件的考虑,我们提出如图1b所示的站位分布(CSC-1至CSC-5站位)。CSC-1至CSC-5大致均匀分布在不同经度,分别具有东、西方向的空间代表性。CSC-1和CSC-3为南部剖面,CSC-2、CSC-4和CSC-5为北部剖面。在大洋钻探基础上,对火山岩岩心进行详细岩石学、地球化学、古地磁和年代学分析,并与卡洛琳洋底高原和东部海山链火山岩进行详细对比研究。基于此,判断整个海山链是否具有同一个地幔柱源区,火山岩的年代分布是否符合板块运动方向和速率,以及火山岩岩性变化是否符合逐渐降温的地幔柱演化模式,从而揭示这些平顶海山火山岩是否也来自同一个地幔柱“热点”,最终可以检验“地幔柱”假说是否成立。