失效模式和影响分析模式在医院国家集中采购中选药品管理中的应用

2022-10-25张慧丽田京辉徐炳欣田英娜赵亮

张慧丽,田京辉,徐炳欣,田英娜,赵亮

作者单位:河南科技大学附属许昌市中心医院药学部,河南 许昌 461000

按照党中央、国务院决策部署,国家医保局等部门组织各省组成采购联盟,明确药品采购数量进行集中采购,以量换价,入围的这些药品称国家集中采购中选药品[1](简称中选药品)。带量采购一直是我国药品采购追求的目标,与不带量的集中采购相比,带量可以给药品企业明确的销售承诺和预期,从而可以获取更优惠的药品价格,最终目的是让普通老百姓以较低廉的价格用上质量较好的药品[2-3]。但在实际运行中,医院对中选药品的管控力度、对医护人员和病人进行专项培训的程度以及医护人员和病人对带量采购药品的认知度等因素均对中选药品能否得到优先使用而产生较大的影响。一旦医疗单位不能完成带量采购的基本协议量,那么这种带量采购的优势就得不到最大程度的发挥,其相关政策也很难顺利实施。

河南科技大学附属许昌市中心医院2019年12月30日开始采购第一批中选药品,但因2020年1-3月受新冠肺炎疫情最严管控期的影响,中选药品完成总量达不到年协议量的10%,好在4月随着疫情防控形势好转,住院病人数量已基本恢复到往年同期水平,但中选药品的完成量仍很低,为了解决这一问题,我院成立了应用失效模式和影响分析(failure mode and effect analysis,FMEA)工作小组,运用FMEA管理模式提高中选药品在临床的使用量。

FMEA作为一种前瞻性风险评估与防范手段,在实践中能够预先辨识潜在的失效模式并对其影响进行分析,能够起到防患于未然的风险管控作用,从而改进管理质量[4-5]。近年来FMEA在国内被逐渐应用于临床及药品风险管理中[6-7],本研究运用该模式对中选药品临床使用的流程进行全面分析,识别并分析潜在的风险因素,制定相应的改进措施,旨在提高中选药品的销售数量,利于带量采购的可持续性发展,真正实现降低病人医药开支。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取河南科技大学附属许昌市中心医院常用的7种中选药品(苯磺酸氨氯地平片、硫酸氢氯吡格雷片、瑞舒伐他汀钙片、阿托伐他汀钙片、厄贝沙坦片、依那普利片、恩替卡韦片)作为研究对象。统计2020年4-7月这些中选药品的销售量(1-3月我院工作重点以收治新冠肺炎为主),因为每月病人数量的不确定性,本研究通过计算观察组的平均月销售数量,并与医院协议平均月销售数量比较。

1.2 方法过程

1.2.1 建立FMEA工作小组根据研究目的成立FMEA模式管理小组,由分管药品的院长、药学部主任、临床药师以及药品调剂室负责人组成,所有小组成员均接受FMEA系统培训,能够运用其分析步骤对中选药品使用过程的各重要环节进行风险评估,并讨论改进方案。

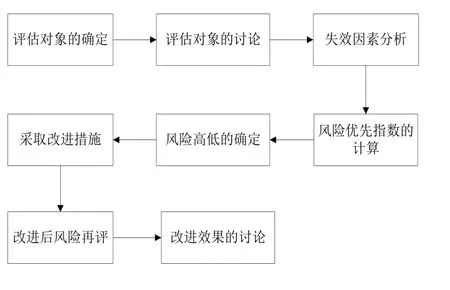

1.2.2 确立FMEA工作小组的工作流程FMEA工作小组收集2020年4月我院中选药品的使用情况,利用“头脑风暴法”进行汇总分析。头脑风暴法,是指FMEA工作小组在正常融洽和不受任何限制的气氛中以会议形式进行讨论,座谈,打破常规,积极思考,畅所欲言,充分发表看法。寻找中选药品并未得到优先使用的失效因素,并提出改进措施,旨在提高中选药品在临床的使用量,每两周进行一次整改及效果评价,针对不足继续分析改进,保证中选药品在临床得到优先使用。具体FMEA工作流程如图1所示。

图1 失效模式和影响分析(FMEA)工作流程图

1.2.3 中选药品临床使用具体过程药学部根据国家政策采购中选药品并进行价格调整,同时我院对医生进行有关中选药品的专项培训,在保证医疗质量安全的前提下鼓励医生为病人优先使用中选药品,病人根据医生开具的药品选择是否去医院药房取药,药师对处方进行审核并调配。

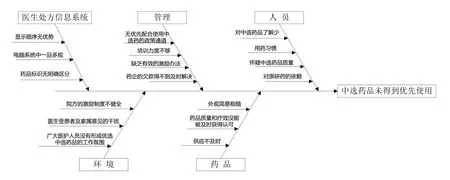

1.2.4 中选药品未得到优先使用的原因分析工作小组根据中选药品的临床使用具体过程,结合工作实际,利用“头脑风暴法”,分析与其相关的人员、管理、药品、环境和医生处方信息系统5个因素,对造成中选药品未得到优先使用的原因进行层层分析,应用VISIO绘制出目标鱼骨图,见图2。

图2 中选药品未得到优先使用的目标鱼骨图

1.2.5 对失效因素的分析评测FMEA工作小组对鱼骨图上的所有失效模式的严重度(severity,S)、发生频度(occurancy,0)、可检测性(detection,D)赋值,并进行风险优先指数(risk priority number,RPN)计算[8-9],RPN是某失效发生的风险与危害的综合指标,RPN评分=S×O×D,每个因子的评分范围为1~10分:①1分,表示失效因素不太可能发生,无可识别的影响和未检出的概率很低;②2~3分,表示失效因素很少发生,对中选药品的使用产生微弱影响,未检出的概率较低;③4~6分,表示失效因素偶尔发生,中选药品的整体使用率下降,偶尔不被检出;④7~8分,表示失效因素经常发生,中选药品基本无法保证优先使用,未检出的概率较高;⑤9~10分,表示失效因素不可避免,中选药品不被使用,未检出的概率极高。

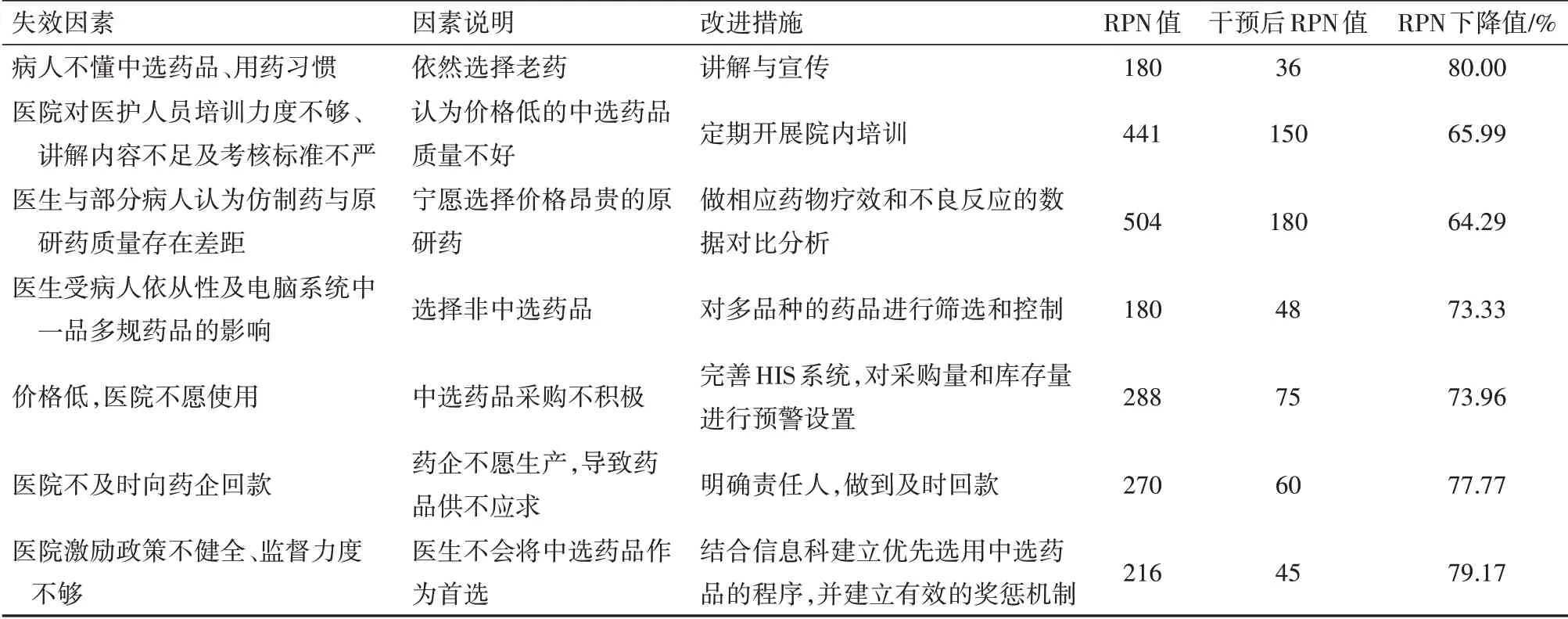

各项得分=院长及药学部主任评分×40%+临床药师评分×30%+药品调剂室负责人×30%,RPN=S×O×D[10],中选药品不被优先使用的失效模式RPN评测值见表1。

2 结果

2.1 目标鱼骨图分析结合中选药品的临床使用过程,对目标鱼骨图综合分析,对失效因素逐条进行讨论,并提出相应的改进措施,根据RPN值的大小评价失效因素风险的高低,根据RPN值的大小依次对其提出整改措施,从2020年5-7月底经过6次的整改,我院中选药品的销售量有大幅度地提高,5-7月平均销售量基本能满足协议月平均销量,为了评价FMEA管理的应用效果,故在7月底再次对RPN值进行计算,RPN值的下降幅度在60%~80%范围内(表1)。表明FMEA管理用于我院中选药品效果显著。

表1 中选药品未得到优先使用的主要失效因素分析

2.2 主要改进措施

2.2.1 建立健全中选药品临床使用各项管理制度及流程(1)完善中选药品的供应和临床使用管理制度。首先开通中选药品优先采购和合理使用的绿色通道,不得以药品种规格数量限制、费用控制、药事委员会审定为由影响中选药品的供应与使用[11]。其次,FMEA工作小组还结合我院信息科对医院信息系统(HIS)进行了改进,不但实现了对中选药品采购入库、销售出库及库存余量等相关使用情况的动态监测和分析,而且为医生处方信息系统中设定优先推荐选用集中带量采购品种的程序,并在中选药品后加(集采)。对于不能及时按要求配备或采购量不足,影响病人用药需求的,对相应负责人作出相应处理。最后对使用中选药品可能导致病人用药调整的情况,药学部做好临床疗效和不良反应评估。(2)完善医务人员的激励约束机制。对规范使用中选品种的临床科室和医师,在评优评先、职称评定中予以倾斜,对不按规定使用中选药品的医务人员,按照《处方管理办法》和《医院处方点评管理规范(试行)》相应条款严肃处理[11]。(3)医疗机构作为结算货款的第一责任人,应严格按照合同规定与企业及时结算,医院规定从收到药品到付款不得超过30 d,此项工作由药学部主任监督负责并做好每次登记,由主管药学院长每月定期检查。(4)我院依据《处方管理办法》,以临床需求为向导,将一品多规的问题做出整改措施,包括将中选药品纳入本机构的药品处方集和基本用药供应目录,另外,通过收集分析药品质量、价格和临床用药需求等方面的信息,经过医院药事管理委员会多次讨论,有序推进药品品种的筛选和控制,保证同种品种规格不得超过两种,进一步优化用药结构。

2.2.2 加强医护人员的培训培训力度和内容不够或者考核标准不严,会导致医生对中选药品了解不够,将以量换价混淆为以质换价。FMEA工作小组经过讨论制定了培训内容并要求做到定期培训和考核,包含以下几方面:(1)中选药品的定义并且明确给出中选药品的价格降低幅度。以我院第一批带量采购的药品为例,本次帯量采购共20个品种,平均降价幅度52%,以治疗慢性乙肝的“恩替卡韦分散片”(0.5 mg×28片/盒)为例,原销售价格为一盒302.84元,此次试点扩围中选价格为5.5元,降低了98.18%;(2)中选药品价格降低原因分析,主要从采购主体和形式讨论。首先采购主体是政府部门组成的采购联盟,省去了中选企业的市场推广成本和销售成本,其次采购形式是依靠规模效应、以量换价的方式来降低药品单位生产成本,所以中选药品的降价幅度通过削减药品在流通领域的成本得来的,而不是靠损失药品质量换来的。(3)价格低廉的中选药品包装上均标注有一致性评价标识。仿制药一致性评价是指仿制药按与原研药品质量和疗效一致的原则进行质量评价,对于企业而言则是一项需要投入资金、技术和时间的质量攻关、工艺改进和技术提升的科学研究[12]。目的为提高仿制药质量所采取的重要措施,以保障仿制药在安全性和有效性上与原研药一致,在临床上可替代原研药使用,以节减医疗费用[13]。

2.2.3 加强对中选药品质量的监控我院药学部增加每月中选药品的处方点评,为使用中选药品的重点病人提供药学门诊、药物重整、用药监护等药学服务。鼓励医生积极上报有关中选药品的不良事件,药学部做到及时上报,相关行政部门给出整改措施,促进中选药品的合理使用。

此外,管理小组专门对中选药品的临床效果和不良反应随访调查,随访对象为2020年5―7月在我院门诊选用中选药品治疗的慢性病病人100例,其中男性50例,女性50例,年龄范围为45~75岁,平均年龄为(58.6±5.5)岁。所有病人至少采用一种中选药品治疗。每位病人每两周随访一次,共随访3个月。随访时,随访人员会向病人核实所用中选药品的用法用量、临床疗效及不良反应。结果显示,中选药品临床治疗总有效率为98%,不良反应总发生率为3%(1例轻微的过敏,两例轻微的胃肠道反应),其中两位病人没有按照医嘱用量服用。综上认为,通过仿制药一致性评价的中选药品的质量是满意的。

2.2.4 加大对中选药品的宣讲我院药物咨询窗口专门增加了关于对中选药品的咨询项目,配备接受过专业培训的药师为病人解答各种问题,充分发挥医务人员在临床用药中的作用,做好解释引导工作。并在门诊大厅放置“国家集采”扩围药品相关宣传材料,加强政策解读和正面宣传,在宣传电视上循环播放带量采购取得的成效、典型案例,争取社会公众理解支持,营造良好舆论氛围。

2.3 实施成效

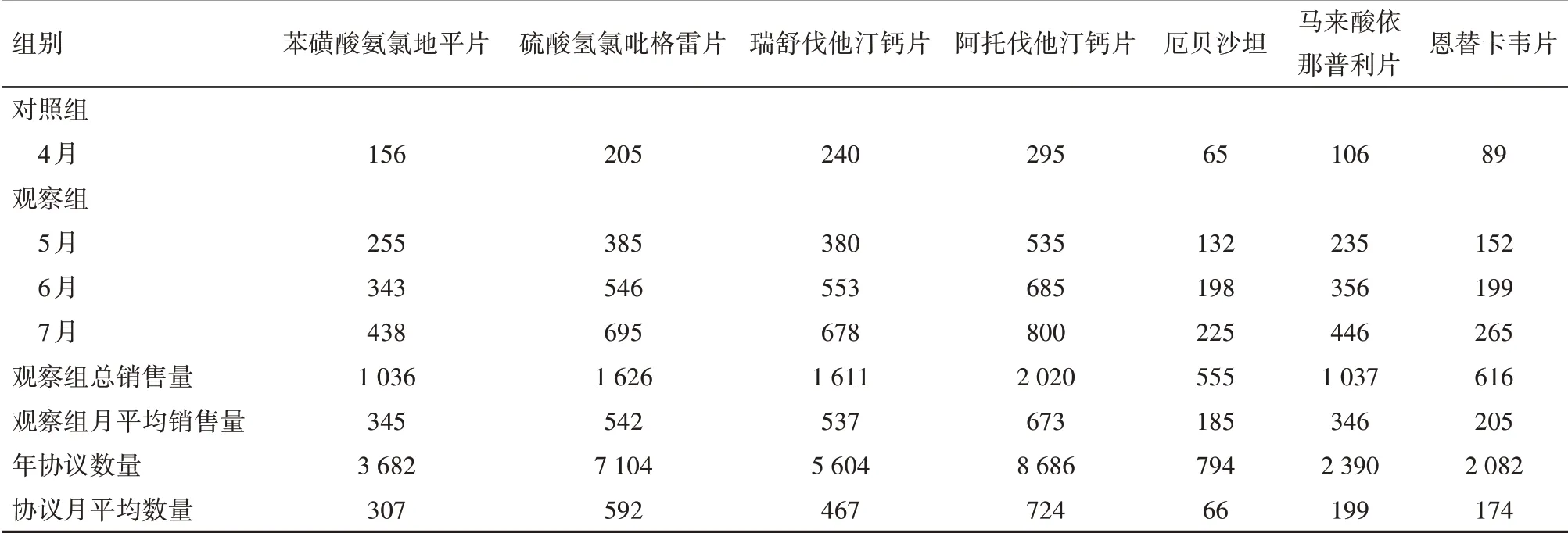

2.3.1 提升中选药品的临床使用量选取阿托伐他汀钙片(10 mg)、硫酸氢氯吡格雷片(75 mg)、瑞舒伐他汀钙片(10 mg)等7种常用中选药品为研究对象,分别统计实施措施前后对照组和观察组的月销售量,结果显示,观察组所有药品的每月销售量都在逐月增加。考虑到每月病人数量的不确定性,对观察组的月平均销售量进行了计算,并分别与对照组和协议月平均销量进行比较,得出如下结论:(1)观察组所有品种月平均数量均>对照组,增幅在121.37%~226.10%。(2)观察组除硫酸氢氯吡格雷片和阿托伐他汀钙片两种药品外,其他5种药品的平均月销售量都>协议月平均数量,增幅最大的品种是厄贝沙坦片,达到179.60%。见表2。

表2 实施措施前后月销售量的比较

2.3.2 建立对中选药品动态监测预警机制通过本次FMEA模式在我院中选药品管理中的应用,使得我院的HIS管理系统也得到了改善和提升,改进后的系统可以对中选药品的采购入库、销售出库以及库存余量等相关信息进行及时监测,根据不同种类药品的使用频次和采购周期制定对应的预警下限(最低存量),从而建立相关的中选药品供应量监测和预警机制,确保中选药品的供应量一直处于正常或充足状态。

2.3.3 促进人才梯队建设通过本次FMEA模式在我院中选药品管理中的应用,明确了每个人在小组工作中的分工与责任,增强了每个人的工作责任感和自我价值,调动了小组成员的积极性,不仅提升了个体成员的综合素质,又增进了团队凝聚力,为本研究的长效运转以及FMEA模式在其他管理中的应用提供了人才保障。

3 讨论

3.1 我院对中选药品的管理模式的改变在传统中选药品的管理模式下,中选药品与非中选药品入院及临床使用流程一致,然而,由于中选药品价格低,医院采购与医生使用的积极性都不高,再加上大部分医护人员缺少对中选药品的认知和宣传推广能力,导致很多病人对中选药品的依从性差,认为价格低廉的中选药品质量差,不愿使用中选药品。而在FMEA管理模式下,将中选药品的临床使用所受到的影响因素用鱼骨图进行层层分解,分析每一个鱼骨上潜在的失效因素,并对失效因素进行风险评测,然后有目的地对主要失效因素制定干预措施,最后根据RPN值的降低幅度对失效因素采取补偿措施进行整改,提高对中选药品管理的可靠性与完整性,从而实现质量管理体系的持续改进[14],为中选药品的临床优先使用提供有力保障,降低药费负担,规范药品流通秩序,提高群众用药安全。

3.2 FMEA管理模式在我院应用的效果分析通过FMEA管理小组6次的头脑风暴及改进措施,截止到2020年7月底,观察组7种中选药品的平均月销售量相比对照组,增加幅度都>100%;与协议月平均数量相比,其中5种药品都超额完成任务,但年协议量位居我院前两位的药品月平均销售却略低于协议平均月销售量,经FMEA小组调查与讨论,可能与药品价格、协议量等因素有关,但最大的原因仍是仿制药的质量在短期内得不到所有医生和病人的认可。为了解决仿制药质量的问题,医院必须对原研药和仿制药做临床疗效及不良反应对比分析,用真实疗效说服医患,另外,建议监管部门必须对中标企业的产品质量严格要求,实行全程质量监管,在药品原辅料、工艺、质量和疗效等各个方面严格执行标准,增加中标药品抽检次数,厉惩中标药企偷工减料、以次充好的恶劣行为,确保药品降价不降质,防止一致性评价变为“一次性评价”[15]。

3.3 FMEA管理模式应用的意义药品集中带量采购目前已在全国推行,并取得一定的成果,政府部门也在不断完善带量采购机制,相信在未来将成为一种常态采购模式。在此形势下,国家医疗保障局于2019年2月印发了《关于国家组织药品集中采购和使用试点医保配套措施的意见》[16],明确表示试点地区的公立医疗机构应按照合同完成药品采购量,作为利益相关方的医疗机构应尽快适应此种模式带来的影响,必要时可采用FMEA管理模式协助完成协议量,解决带量采购在医院实施过程中遇到的问题,形成对中选药品进行动态监测和异常预警的长效机制,推进带量采购模式的顺利实施。

4 结论

药品集中带量采购是协同推进医药服务供给侧结构性改革的重要举措,在推动三医联动改革、增进民生福祉、促进医药行业健康发展等方面发挥了重要作用。我院通过FMEA管理模式提高了中选药品的临床使用量,建立对中选药品动态监测预警机制,有利于我院带量采购的政策循序渐进地落地实施,但要把中选药品形成常态化应用仍是一项长期的艰巨任务,需要各部门联动,充分发挥医务人员在病人临床用药中的重要作用。