户籍改革的“标配”:居住证何以影响农民工就业质量?*

2022-10-24林龙飞祝仲坤

林龙飞 祝仲坤

一、引言

党的十九大报告指出,“要坚持就业优先战略和积极就业政策,实现更高质量和更充分就业”。2021年国务院办公厅进一步强调,做好“六稳”工作须把稳就业放在首位。这意味着在经济新常态背景下,中国不仅要将稳就业作为根基工程,更要将高质量就业作为稳就业的关键路径来抓。目前,我国农民工总数已接近3亿人,其中约有1.7亿人需要离家外出就业,他们就业质量的高低不仅关系到个人落脚城市后的生计发展,更直接关系到我国宏观经济发展的基本面。特别是在新冠肺炎疫情冲击和经济下行的叠加压力下,稳住农民工的“饭碗”,提升农民工的就业质量,就是稳住中国经济发展的基本面,就是解决中国最大的民生问题。

与此同时,2015年10月21日国务院正式颁布《居住证暂行条例》(以下简称《条例》),规定在全国范围内正式推行居住证制度,并于2016年1月1日正式施行。这一政策的实施被认为是我国户籍制度改革的关键破冰之举(杨菊华,2017),其中更重要的是,《条例》赋予持有居住证的农民工享有包括“基本公共就业服务”、“报名参加职业资格考试”、“申请授予职业资格”等在内的“六大服务”和“七项便利”(1)六大服务分别是:义务教育;基本公共就业服务;基本公共卫生服务和计划生育服务;公共文化体育服务;法律援助和其他法律服务;国家规定的其他基本公共服务。七项便利分别是:按照国家有关规定办理出入境证件;按照国家有关规定换领、补领居民身份证;机动车登记;申领机动车驾驶证;报名参加职业资格考试、申请授予职业资格;办理生育服务登记和其他计划生育证明材料;国家规定的其他便利。。因居住证加载诸多和就业相关的福利和权限,被认为是推动外来人口积极就业的关键政策选项(杨菊华,2017),实践中诸多地方政府更是以居住证为政策抓手积极推动外来农民工就业和实现高质量就业。然而也有文献指出,居住证赋权的“权利”范围较窄,且偏重“人才”和“常住”(王春蕊,2015),难以满足进城农民工就业和高质量就业的需求,同时现有居住证赋权的“六大服务”和“七项便利”清单中夹杂着“充数”的权利选项,这对支撑外来人口在城市安居乐业的作用可能微乎其微(许经勇,2020)。

上述理论层面的争议有助于拓宽我们对居住证效应的认识,但目前依旧缺乏居住证对农民工高质量就业的直接经验证据。一方面,作为户籍改革的关键破冰之举,居住证赋予外来人口诸多就业权益,可以提升农民工就业质量,符合居住证“摊薄城市户籍福利、促进人口安居乐业”的政策设计初衷;但另一方面,居住证赋予的就业权益选项在理论层面又被认定为是一种“空头权益”,可能无法提升农民工就业质量,违背居住证政策设计初衷,进而造成公共政策的失灵与错偏。鉴于此,本文的研究问题是,当前被赋予诸多就业权益的居住证对农民工就业质量究竟有何影响?更进一步的问题是,如果有影响,居住证又是通过何种途径影响农民工就业质量的?对这一问题的回答不仅有助于厘清居住证对农民工就业质量的影响及其作用机制,进一步优化居住证政策工具,也有助于通过居住证制度改革赋能农民工就业联动改善,为农民工在城市高质量就业提供决策参考。

本文余下结构安排如下:第二部分是文献综述与研究假说;第三部分是数据、变量及模型;第四部分是实证结果与分析;第五部分是居住证影响农民工就业质量的机制探讨;第六部分是简要结论与政策启示。

二、文献综述与研究假说

(一)文献综述

居住证是中国土生土长的概念(刘丽,2015)。学界对居住证的讨论目前主要集中在居住证实施的基本情况、存在的问题和改革路径方面。居住证的前身是暂住证,20世纪80年代,东南沿海吸引大量外来人口,为合理管控外来人口,80年代初期深圳开始率先实行暂住证政策,但由于暂住证刚性的管控方式存在诸多弊端,暂住证此后逐渐演变为居住证,在深圳、上海、无锡等城市逐渐推开,2015年国家正式规定在全国范围内推行居住证制度,目前居住证在中国已全面走向“平民化”(邹湘江,2017)。作为我国户籍改革的关键破冰之举,居住证被赋予摊薄城市户籍福利、促进农业转移人口市民化、实现城镇常住人口基本公共服务均等化的重大使命(杨菊华,2017),但居住证赋权的“权利”范围较窄,难以满足进城农民工的多元化服务需求(王春蕊,2015),同时居住证清单中夹杂着“充数”的权利项,无法实质性增进流动人口城市权利(邹湘江,2017),某种程度上居住证就是户籍制度改革过程中的“过渡性”手段(许经勇,2020)。未来居住证制度的改革需要在户籍制度改革的进程中,强化居住证助力外来人口在城的生存和发展权益(孙伟和夏锋,2018)。

就业质量是就业的重要维度。已有研究发现,农民工进城普遍从事靠体力、无合同、流动性强的散工行业(黄宗智,2009),他们之所以被锁定在城镇劳动力次级市场,就业质量普遍不高的原因是户籍制度的歧视(孙婧芳,2017)。除户籍制度的歧视外,影响农民工就业质量高低的原因是多方面的,个体性别、受教育程度、流动范围和年龄因素均与就业质量高度相关(梁海艳,2019)。罗恩立和方丹丹(2020)的研究发现,家属随迁可以提升农民工就业质量。邓睿(2020)研究发现,农民工就业质量的提升和农民工是否加入工会组织有正相关性。李中建和袁璐璐(2017)基于CHIP 2013年的数据发现,务工距离与农民工就业质量之间存在着“正U”形曲线关系。唐宁和谢勇(2019)基于河南、四川、江苏3省的调查数据,发现幼年的留守经历总体上显著降低了劳动者的就业质量。周春芳和苏群(2018)利用CHIP 2002和CHIP 2013的数据发现,目前我国农民工与城镇职工就业质量的差距不断缩小,且中高分位数的变化幅度较大。

迄今为止,同时将居住证与农民工就业质量关联起来的实证文献极为少见。和本文主题相近的文献是聂伟和贾志科(2021)以及卢雪澜等(2021)的研究,他们均利用2017年全国流动人口动态监测调查数据,分别实证发现居住证对农民工或流动人口城镇落户意愿和城市认同感具有正向影响。这些实证文献具有较大的参考价值,但他们均未直接聚焦农民工就业质量主题,同时现有文献更鲜有揭示居住证影响农民工就业质量的作用机制。本文拟在已有文献的基础上,作进一步的推进。

区别于已有文献,本文可能的边际贡献是:一是在户籍改革的背景下为居住证影响农民工就业质量提供了新的经验证据,有助于明晰居住证对农民工就业质量提升的正向政策效应,为下一轮居住证政策优化提供实证支撑;二是研究揭示了居住证影响农民工就业质量的传导机理,回答了“居住证为什么影响农民工就业质量” 的经验疑问,丰富并拓展了居住证制度与农民工就业质量的关联性讨论;三是研究利用工具变量条件混合估计法、准实验倾向得分匹配法、遗漏变量检验法控制潜在内生性问题,相比以往简单的直接线性回归,使得研究结论更具一般性。

(二)研究假说

作为户籍制度改革的重要环节,居住证是跨越城乡户籍界限,让农村流动人口实现“市民梦”的重要破冰举措(杨富平,2017)。居住证制度的变革意义在于,它赋予进城农村流动人口“六大服务”和“七项便利”,让外来流动人口可以享受当地基本公共服务(杨菊华,2017),消除“外来人”与“本地人”的身份区隔,特别是“六大服务”和“七项便利”中与就业相关的权益,诸如“基本公共就业服务”、“报名参加职业资格考试”、“申请授予职业资格”等权益与农民工在城市就业质量的提升息息相关。

有文献发现,进入城市的农民工通常会先在一些低端劳动部门工作,然后会再逐渐进入到高层级、现代部门工作(江立华,2003),但由于户籍制度的歧视和自身能力的限制,农民工在城镇很难拥有稳定且质量较好的工作(孙婧芳,2017),然而居住证可以跨越城乡户籍界限,弱化因城乡户籍身份带来的就业歧视,同时居住证还被赋予诸多与农民工就业质量提升相关的权益,是农民工进城实现高质量就业的重要阶梯。

基于上述分析,本文提出如下假说:

假说1:在城持有居住证的农民工就业质量更高。

持有居住证的农民工可以借助居住证降低劳动力市场中的工作找寻难度,进而促进外来农民工就业质量提升。一方面,居住证加载“六大服务”和“七项便利”,包含赋权内容的“基本公共就业服务”、“报名参加职业资格考试”、“申请授予职业资格”等权益条目可以直接提升农民工就业能力,降低劳动力市场中工作找寻门槛,提升优质岗位的获取几率;另一方面,办理居住证的外地农民工与本地居民将享受同等公共就业服务(邹湘江,2017),避免因户籍身份的差异而加剧劳动力市场中的工作找寻歧视,有助于外来农民工就业质量提升。杨菊华(2017)认为,居住证有助于降低就业找寻难度。郭庆(2017)实证发现,居住证与就业质量呈正相关。

基于上述分析,本文提出如下假说:

假说2:居住证通过“降低工作找寻难度”影响农民工就业质量。

三、数据、变量及模型

(一)数据来源

本文使用的数据来源于2017年国家卫生健康委员会主持的全国流动人口动态监测数据(China Migrants Dynamic Survey,CMDS)(2)感谢国家卫生健康委员会流动人口服务中心提供的数据支持。,CMDS数据是分析中国流动人口的权威和代表性数据,样本覆盖全国31个省、市。考虑到本文的研究对象是农民工,因而仅保留户籍为农村户口的样本。同时根据外出流动原因,仅保留务工、经商样本,删除婚姻嫁娶、投靠亲友、拆迁搬家等其他原因流动的样本。为了得到调查时点正处于就业状态的样本,本文仅保留“今年‘五一’前一周做过1小时以上有收入工作”的样本。目前各地一般规定申请居住证需要在流入地居住达6个月以上,因而本文保留在流入地居住达半年及以上的流动样本,同时数据整理和清洗过程中剔除其他极端值和缺失值后,最终保留了38245个微观农民工样本。

(二)变量描述

被解释变量——就业质量。本文农民工就业质量沿用客观就业指数测量框架(Erhel和Mathilde,2015),结合2017年流动人口动态监测数据指标的可得性,并借鉴明娟和曾湘泉(2015)、李中建和袁璐璐(2017)、毛宇飞等(2019)、邓睿(2020)等学者选取相应指标的做法,主要从农民工从事城镇非农就业时的劳动收入、劳动强度、岗位稳定性、职业层级4个维度刻画农民工的就业质量。具体而言,劳动收入指标用不包吃住的纯“月收入”表示;劳动强度指标用“每周工作小时数”表示;岗位稳定性指标用“是否签订正式劳动合同”表示;职业层级指标用“高层次和低层次职业”表示。参照Leschke和Watt(2014)就业质量计算公式,对选取的4个维度的农民工就业质量进行标准化处理:

(1)

由于劳动收入、劳动强度、岗位稳定性、职业层级4个指标对农民工就业质量的提升具有同等权重的重要性,参考邓睿(2020)的做法,本文采用等权平均法来计算就业质量指数:

(2)

式(2)中,std为标准化后的客观就业质量指数,i代表农民工个体,j代表就业质量的4个分项指标。就业质量指标选取及描述性统计详见表1。

表1 就业质量与各指标描述性统计

由表1可知,当前农民工就业质量总体水平偏低,就业质量均值仅为0.3163。就各分项指标而言,农民工月收入约为3865.53元,比国家统计局公布的《2017年农民工监测调查报告》中的月收入高380元,但较大的标准差也意味着农民工内部存在着较大的收入分化。农民工每周劳动时间为54小时,这个数值高于国家法定的44小时劳动时长,说明当前农民工存在“过度劳动”问题。一半以上的农民工目前还没有签订正规的劳动合同,具体均值数为0.4742。在职业层级方面,绝大多数农民工处于低层次职业水平,具体均值数仅为0.1340。

核心解释变量——居住证持有状况。问卷向被访者询问了“您是否办理了居住证?”,答案为“已经办理;没办,没听说过;没办,但听说过;不清楚”,我们将回答“不清楚”的样本做删除处理,同时将“没办,没听说过”和“没办,但听说过”归并为一个答案。本文将持有居住证样本赋值为1,共26030人,占比68.06%;将未持有居住证样本赋值为0,共12215人,占比31.94%。

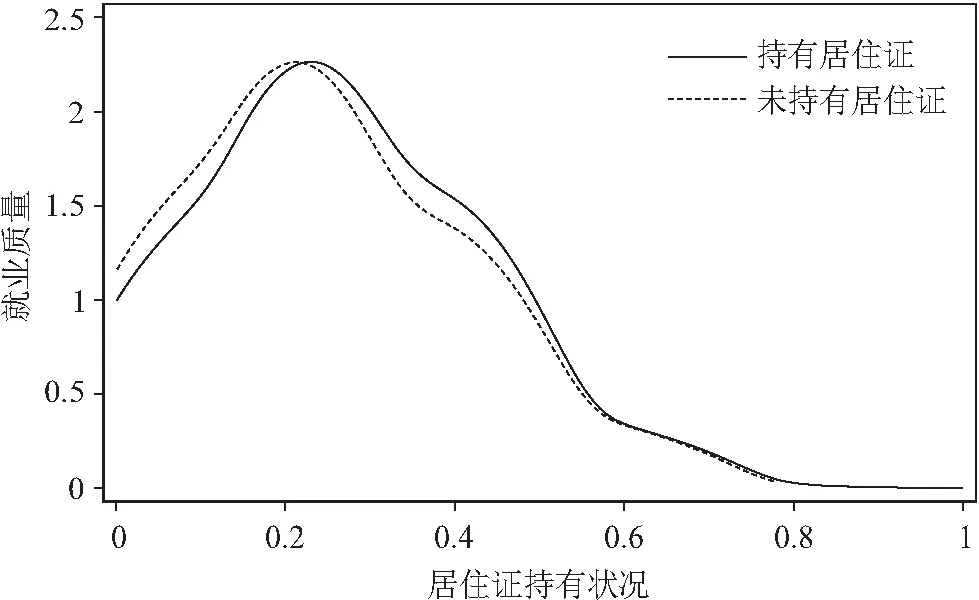

为更直观地观测变量之间的统计关系,本文绘制了核密度图。从图1中可以看出,持有居住证的核密度曲线与未持有居住证的核密度曲线几乎重叠,但总体上来看,持有居住证的核密度曲线要稍高于未持有居住证的核密度曲线,这表明持有居住证的农民工就业质量更高。描述性统计也显示,持有居民证的农民工就业质量的均值为0.323,未持有居住证的农民工就业质量为0.300,前者比后者高0.023个百分点。

图1 居住证持有状况与农民工就业质量的核密度曲线

主要控制变量——影响被解释变量的其他变量。参照以往的相关研究(邓悦等,2019),我们选取了相应的控制变量,主要包括个体性别、年龄、年龄平方、教育程度、婚姻状况、健康状况、家庭人口数、家庭负担比、家属随迁状况、城市住房状况、流动范围、流动经历、留城时长。通常男性、低年龄、高教育程度的农民工就业质量会更高(梁海艳,2019),已婚可以促进流动人口就业质量提升(罗恩立和方丹丹,2020),但家庭负担比越重可能就业质量会越低。住房是乐业的前提,在城拥有自有住房可能会提升农民工就业质量。流动范围、流动经历和留城时长代表着农民工在城市的阅历,通常流动范围越广、留城时间越久,农民工在城就业质量也会越高(邓睿,2020)。同时,考虑到不同地区、不同行业可能会对就业质量产生显著影响,故本文以虚拟变量的形式对地区效应和行业效应进行控制(3)本文以虚拟变量形式控制问卷中31个省份地区和5大行业类别。,以弱化回归分析中可能引起的偏误。表2列出了变量的描述性统计结果。

表2 变量描述性统计结果

续表2

(三)模型设定

基准模型——最小二乘线性模型(OLS)。被解释变量是连续变量,我们采用最小二乘线性模型分析居住证对农民工就业质量的影响,构建实证分析模型如下:

Quality=αi+βresidencePermiti+φZi+εi

(3)

式(3)中,Quality为就业质量,residencePermiti为居住证持有状况,Zi为相关控制变量,主要包括影响被解释变量的其他变量,αi为截距项,β、φ代表解释变量和控制变量的影响系数,ε为随机干扰项。

自选偏误——倾向得分匹配(PSM)。持有居住证的农民工城市就业质量高可能是自选择的结果,即持有居住证的农民工可能并不满足随机抽样,如果直接回归可能因非随机抽样而使估计结果产生选择性偏误。本文利用Rosenbaum和Rubin(1983)提出的解决自选择的倾向匹配法,通过构造反事实框架来纠正因样本自选择而产生的内生性偏误问题,进而获得样本平均值(average treatment effect on treated,ATT)。

ATT=E[(Y1i-Y0i)|Di=1]

=E{[(Y1i-Y0i)|Di=1],P(Xi)}

=E{E[Y1i|Di=1,P(Xi)]-E[(Y0i|Di=0,P(Xi)]|Di=1}

(4)

式(4)中,Di为二分类变量,当i取值1时为处理组,当i取值0时为处理组,P(xi)为消除样本差异后的倾向得分值。

内生性处理——工具变量条件混合估计法(CMP)。现实中存在高质量就业的农民工可能更会选择办理居住证的情况,为解决这种可能的反向因果问题。本文采用Roodman(2009)提出的工具变量条件混合过程估计法进行回归。由于本文中衡量居住证持有状况的变量为二值虚拟变量,常规两阶段的工具变量法难以处理。而工具变量条件混合估计法采用极大似然估计法,将联立方程当作一个系统进行估计,第一阶段寻找核心解释变量的工具变量,第二阶段将工具变量代入模型检验核心解释变量参数的外生性,可以有效克服常规两阶段工具变量的弊端,进而获得联立方程后的一致估计。

四、实证结果与分析

(一)基准回归

表3报告了基于OLS模型的回归结果。方程(1)纳入核心解释变量,结论在1%水平上显著,表明居住证持有正向影响农民工就业质量。方程(2)在方程(1)的基础上,继续加入其他主要控制变量,回归结果依然显示居住证有助于提升农民工就业质量。方程(3)在方程(2)的基础上,继续控制地区效应和行业效应,结论仍然显示居住证对农民工就业质量的正向效应。具体从拟合效果最好的方程(3)来看,持有居住证对农民工就业质量的影响系数为0.012。主要控制变量的影响方向与预期基本一致,但由于控制变量并不是本文的核心关切,同时简单的线性回归也可能存在内生性问题,我们在此对主要控制变量不做过多引申探讨。

表3 居住证对农民工就业质量的影响

(二)倾向得分匹配法

本文利用Rosenbaum和Rubin(1983)提出的倾向匹配法构建“反事实框架”来克服自选偏误。具体将研究对象分为持有居住证的农民工(处理组)和未持居住证的农民工(对照组),然后在持有居住证农民工处理组中找到与未持有居住证农民工对照组相似特征的个体进行多样匹配,并用倾向得分测定个体进入处理组的条件概率,最终获得匹配后的平均处理效应。

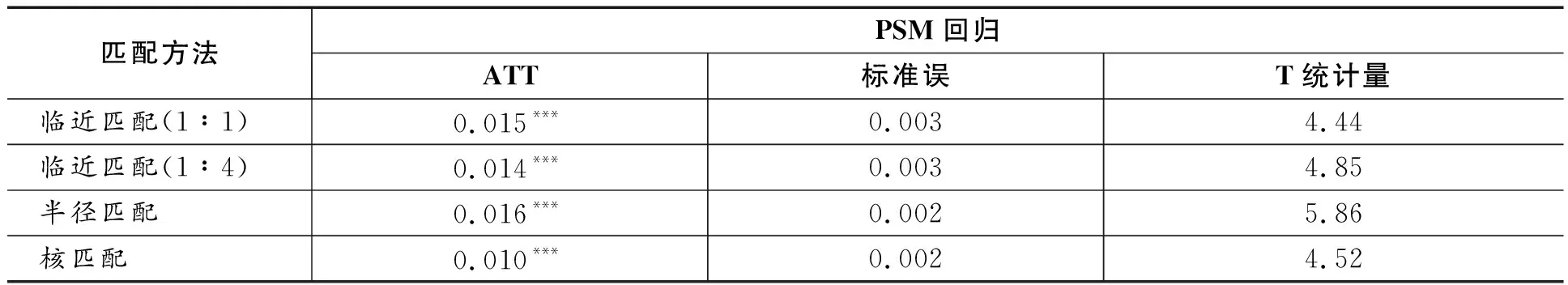

如表4所示,本文利用倾向得分法估算了处理组和对照组两组样本的ATT。不论采取何种匹配方法,ATT的结果均显示,在消除与弱化样本间的显著差异后,居住证对农民工就业质量具有正向影响。具体来看,半径匹配得出的ATT数值最大,为0.016;核匹配得出的ATT数值最小,为0.010。各匹配方法得出的ATT数值略有差异,但总体差异不大,这与基准OLS回归结论一致,进一步证实居住证持有对农民工就业质量的提升具有正向效应。

表4 不同匹配方法ATT结果

(三)内生性讨论

除样本自选偏误之外,本文还可能存在反向因果的内生性问题。现实中有可能就业质量高的农民工更倾向于办理居住证,为克服实证模型中这种潜在的反向因果内生性问题,本文采用Roodman(2009)提出的工具变量条件混合过程估计法予以纠正。我们选择农民工所在流入地市与珠三角中心城市深圳的地理距离作为居住证的工具变量。

原因在于,1980年初作为改革开放桥头堡的东南沿海城市吸引了大量外来人口,其中居住证率先在以深圳为核心的珠三角地区推行,然后于2010年在全国范围内逐步推行,2016年国家规定在全国各城市正式全面推行居住证制度。因而居住证制度在实施效果上呈现以珠三角为中心的扩散状,通常距离以深圳为核心的珠三角越近,农民工获得居住证覆盖的可能性越大,符合工具变量相关性要求。而地理距离不会随着经济发展而变化(距离只会通过经济行为产生影响)(陈云松,2012),与个人和家庭特征不相关,并不会直接影响到农民工就业质量。具体本文根据高德API(Application Programming Interface)抓取中国各地市经纬数据,然后计算出农民工流入地市与深圳市的球面距离,并将该距离作为居住证的工具变量。

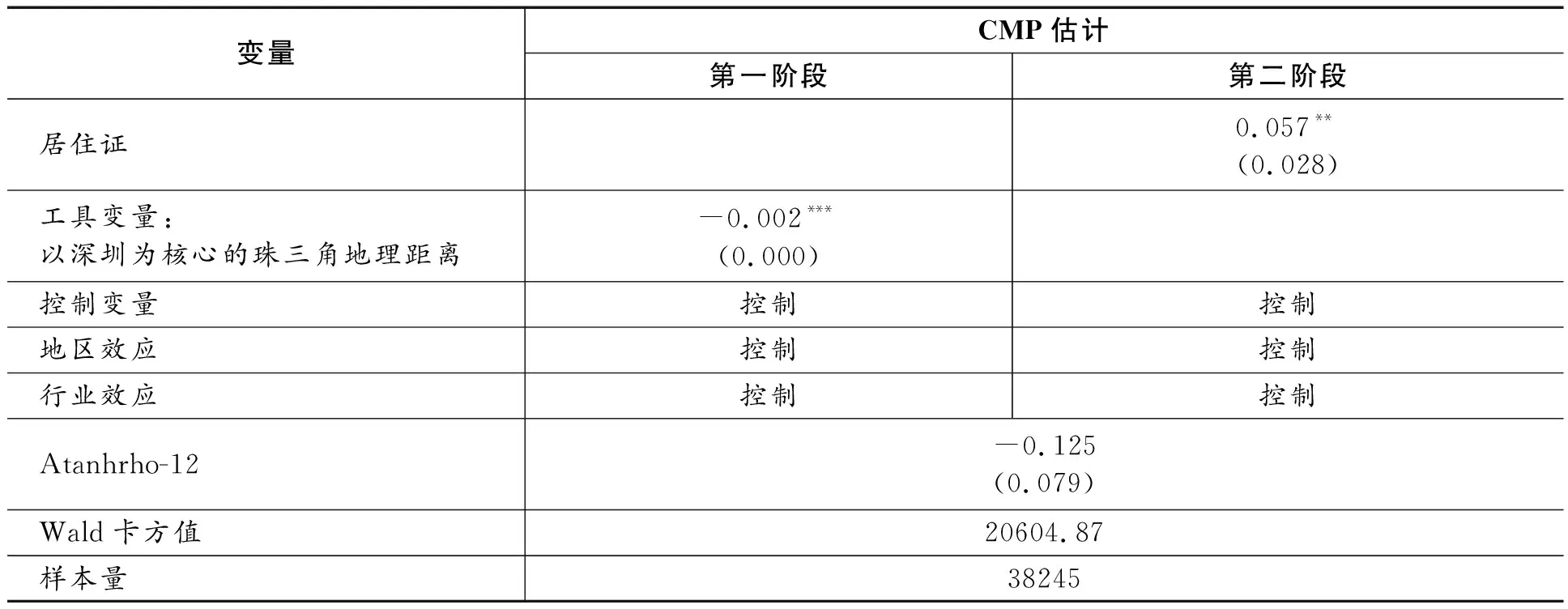

根据表5可知,在CMP估计中,第一阶段回归结果显示,距离以深圳为核心的珠三角距离的系数在1%水平上负向显著,说明距离以深圳为核心的珠三角地理距离越远,农民工获得居住证覆盖的可能性越低。第二阶段回归结果显示,居住证对农民工高质量就业的影响系数为0.057,在5%水平上正向显著,说明居住证确实有助于农民工高质量就业。此外,CMP估计中,内生性检验参数(Atanhrho-12)不显著,说明无法拒绝住居住证持有为外生变量的假设。这表明,前文的基准OLS回归并不存在严重的内生性问题干扰。

表5 内生性讨论——CMP估计结果

(四)稳健性检验

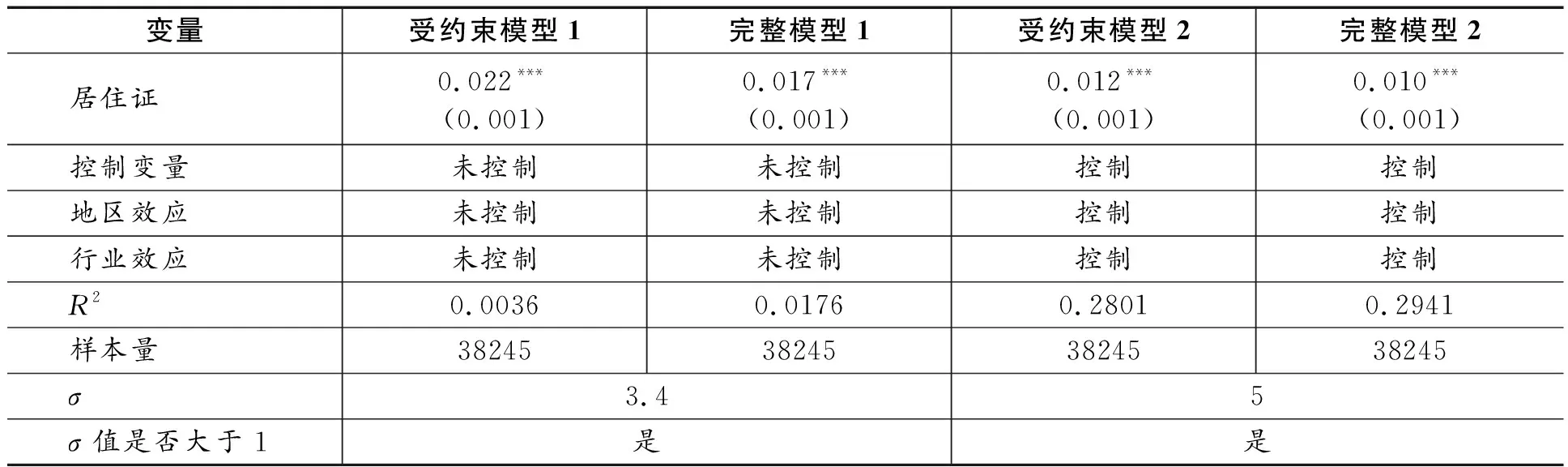

除反向因果的内生性问题,本文还可能存在遗漏变量问题。尽管我们在实证模型中控制了诸多个体、家庭和流动层面特征的变量,但依旧存在数据收集不到的不可观测变量的遗漏影响。为了克服这一问题,本文参考Altonji等(2005)、Oster(2017)的方法,利用可观测变量模型的结果评估可能遗漏的不可观测变量对模型结果的影响。

具体的检验思路是,首先引入基准受约束控制变量进行回归,得到核心解释变量的估计参数βR,其次引入所有可观测变量作为控制变量进行回归,得到核心解释变量的估计参数βF,最后依据Altonji等(2005)、Oster(2017)给出的公式σ=|βF/(βR-βF)|计算遗漏变量偏误系数,σ越大说明遗漏变量导致初始回归结果有偏的可能性越小。Altonji等(2005)、Oster(2017)认定的σ阈值为1,Quality*=αi+βiresidencePermiti+δi小于1被认为存在遗漏变量,Identity*=αi+βiresidencePermiti+δi大于1被认为不存在遗漏变量。

依据上述思路,参照张龙耀等(2021)的做法,我们分别建立两个受约束模型和两个完整模型。受约束模型1中仅加入核心解释变量,受约束模型2在受约束模型1的基础上加入基准回归中的所有控制变量。两个完整模型分别在受约束模型1、受约束模型2的基础上加入户籍地是否有承包地、是否有宅基地、是否愿意在城市落户、是否有留居城市的打算4个变量(4)已有文献发现,作为农民在村主要资产的承包地和宅基地对其高质量就业有重要影响,会影响其在城就业稳定性和持久性(侯启缘和张弥,2018)。同时,农民工在城留城意愿和落户意愿也会影响其就业质量,通常有留城意愿和落户意愿的就业质量会更高(罗恩立和方丹丹,2020)。问卷中的具体问题是“您户籍地老家是否有承包地?”和“您户籍地老家是否有宅基地?”,答案均为“是否”的二分类变量;问卷还询问了“您是否愿意将户口迁入本地?”和“您是否打算继续留在本地?”,答案分别为“愿意(是)、不愿意(否)、不清楚(没想好)”,我们将不愿意(否)和不清楚(没想好)归并为一个答案,转化为二分类答案。。我们重点用4个可观测变量的结果评估可能遗漏的不可观测变量对模型结果的影响。

如表6所示,完整模型2估计的居住证影响系数为0.010,且在1%统计水平上显著,与基准回归估计系数相近(0.012),证明本文的核心结论具有较好的稳健性。同时完整模型1和完整模型2分别与受约束模型1和受约束模型2相比,遗漏变量偏误系数Quality*=αi+βiresidencepermiti+χiIdentityi+δi分别为3.4和5,均大于Altonji等(2005)、Oster(2017)认定的阈值1,说明由于遗漏变量导致本文估计结果有偏的可能性较小,本文核心结论的稳健性并不受遗漏变量的干扰。

表6 稳健性检验——遗漏变量结果

五、居住证影响农民工就业质量的机制探讨

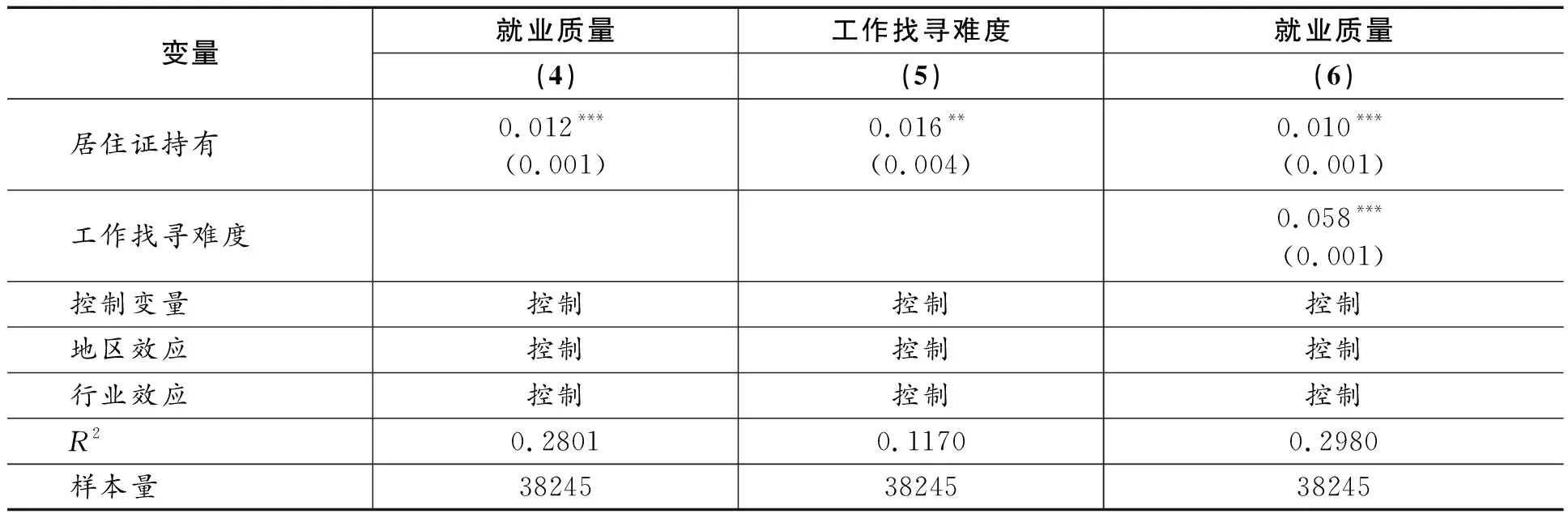

根据前文研究假说2传导机制的识别,本文基于中介效应模型探讨持有居住证的农民工是否通过“降低工作寻找难度”影响其就业质量。本文将问卷中“目前在本地有难以找到工作的困难吗?”作为“工作难度”的代理变量。被访答案分别为“有”赋值为0,“没有”赋值为1。借鉴温忠麟等(2004)构建中介效应模型(Mediating Effect,ME)的思路,我们设定如下检验方程组:

Quality*=αi+βiresidencePermiti+δi

(5)

Job*=αi+βiresidencePermiti+δi

(6)

Quality*=αi+βiresidencePermiti+χijob+δi

(7)

上述方程组中Quality为就业质量,表示随机抽取的第i位农民工城市就业质量指数,Jobi为中介变量,表示随机抽取的第i位农民工城镇劳动力市场就业难度,residencepermit为居住证持有状况,表示第i位农民工持有居住证的状况,αi为截距项,βi、χi代表解释变量和控制变量的相关解释系数,δi代表残差项。

如表7所示,按照中介效应逐次回归的步骤,列(4)的估计结果表明,居住证对农民工就业质量提升具有显著直接作用,估计系数为0.012。列(5)的估计结果表明,居住证持有能够显著降低工作找寻难度,估计系数为0.016。列(6)中两个变量都通过了显著性检验,表明在控制了居住证变量的影响后,中介变量对农民工就业质量的影响依然显著。从各变量估计值的显著性来看,降低工作找寻难度的中介效应是存在的,但为部分中介效应,中介效应占总效应的比重为0.0773(5)计算公式为:0.016×0.058/0.012≈0.0773。。这意味着,居住证对农民工就业质量的影响大约有7.7%是通过降低工作找寻难度中介变量实现的,即居住证降低了农民工在城镇劳动力市场中的工作找寻难度进而促进其就业质量提升。

表7 居住证影响农民工就业质量的中介效应

六、简要结论与政策启示

高质量就业是高质量发展的基础,是应对外部各类不确定性挑战、保障经济社会稳定的关键中枢。作为近年来我国户籍改革的关键破冰之举,居住证对农民工高质量就业具有重要影响,但目前依旧缺乏居住证对农民工高质量就业的直接实证证据。本文利用2017年中国流动人口动态监测数据,考察了居住证对农民工就业质量的影响及其作用机制。研究发现:第一,居住证持有会显著提升农民工就业质量,在加入主要控制变量、地区虚拟变量和行业虚拟变量后,结论仍然成立。第二,为克服实证模型的内生性问题和选择性偏误,本文运用工具变量条件混合估计法进行回归,并结合倾向得分匹配方法纠正可能的选择性偏误以及通过遗漏变量检验后,所得结果依然支持居住证对农民工就业质量提升的正向效应。第三,中介效应分析发现,居住证通过降低工作找寻难度进而影响农民工就业质量,即居住证降低了农民工在城镇劳动力市场中的工作找寻难度进而促进其就业质量提升。

本研究具有重要的政策启示:区别于以往主要从宏观经济层面提升农民工就业质量的研究,本研究的发现意味着未来提升农民工就业质量可以将居住证制度作为重要抓手,以居住证为依托和载体,提升农民工在城镇劳动力市场上高质量就业的机会和能力。在具体政策实施层面,流入地政府应实行弹性化的居住证办理门槛,提高农民工居住证的覆盖面和可及性。同时,作为户籍制度改革的破冰之举,居住证需继续发挥摊薄城市户籍福利的功能,特别是特大城市和重点一二线城市,应给予居住证加载更多的福利和权限,提升居住证的含金量,当前居住证加载的关乎农民工就业质量的福利和权益仍然有限(《条例》明确规定的仅有三项:“基本公共就业服务”、“报名参加职业资格考试”、“申请授予职业资格”),未来需将更多涉及农民工城市就业的福利和权限加载在居住证内,发挥居住证助力农民工就业质量提升的阶梯功能。