阿里地区紫穗槐引种栽培试验效果分析

2022-10-24樊华烨吴普侠张麦芳李军保李群董强赵国平

樊华烨,吴普侠,张麦芳,李军保,李群,董强,赵国平

(陕西省林业科学院,黄土高原水土保持与生态修复国家林业和草原局重点实验室,陕西 西安 710082)

阿里地区地处藏北高原,被誉为世界屋脊的屋脊,平均海拔4 500 m,年均降雨量不足100 mm,年均8级以上大风日达149 d,生长期不足100 d,该区植被稀少,空气稀薄,自然条件恶劣,尤其是可用于荒漠化防治的乡土树种仅为班公柳()和秀丽水柏枝()。近年来,随着气候变迁和人为活动影响,雪线上升很快,生态环境不断恶化,形成大量的次生砂砾化戈壁风沙盐碱滩地,土地沙化、荒漠化较为严重,生态系统极为脆弱。紫穗槐()为豆科半旱生植物,是世界上广泛引种的优良灌木之一。其枝繁叶茂,适应性强,对环境条件要求较低,具有极强的抗干旱、耐寒、耐盐碱能力,在沙荒地、盐碱低洼地、山坡丘陵均可生长,是理想的水土保持植物。紫穗槐地面覆盖率高,对降雨缓冲截留效果好,可有效防止水土流失;具有稳定植株并固定流沙的作用,可提高土壤的抗风蚀能力;同时具有固氮作用,可影响土壤微生物的活动,从而迅速改良土壤理化性质,增加土壤肥力。为改善阿里地区土壤结构,引种栽培适宜高寒地区优质高产、抗寒、耐旱的紫穗槐,以期促进阿里地区荒漠化防治及生态环境改善,为在高寒地区建立大面积紫穗槐基地提供可行性依据。本文依托陕西省援藏项目,借鉴榆林治沙经验,对阿里地区引种紫穗槐开展对照试验,对比分析原产地与试验地植被生长状况,系统研究紫穗槐在阿里地区的适应性,建立成活率、保存率及新梢生长量与气象因子的耦合关系,找出阿里地区引种紫穗槐的限制条件,科学解决阿里地区防沙治沙灌草资源缺乏问题,为阿里地区的荒漠防治提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

阿里地区位于我国西南边疆,西藏自治区的西部,占据青藏高原西北隅——羌塘高原核心地带,地处29°40′40″—35°42′55″ N,78°23′40″—86°11′51″ E,平均海拔约4 663 m,为青藏高原之冠,有“世界屋脊的屋脊”之称。该区属高原季风气候,受各大山脉和西南季风影响,区内降雨量分布极不均匀,年内分布相差悬殊,降水量总体较少,多年平均降水量在100 mm以下,由西南向东北呈递减趋势,且季节性强。阿里气温低,热量不足,并由南向北减少,年平均气温0~3 ℃,日夜温差大。该区的地带性土壤以亚高山草甸土和高山荒漠草原土等为主,全区地带性植被为温带草原,属高原植被类型,主要建群种有禾本科的针茅属、羊茅属和莎草科的嵩草属等高原种类,有秀丽水柏枝灌木林及锦鸡儿灌丛等。引种试验区位于阿里地区狮泉河镇,为狮泉河的一级阶地,占地面积约为133.3 hm,土壤类型为次生砂砾化盐碱戈壁滩。

1.2 原产地概况

榆林市位于陕西省的最北部,黄土高原和毛乌素沙地交界处,是黄土高原与内蒙古高原的过渡区,地理位置36°57′—39°35′ N,107°28′—111°15′ E,海拔1 000~2 000 m,地势由西向东倾斜。气候属温带半干旱大陆性季风气候,四季分明,年均气温 8.4~10.8 ℃,年平均降水410 mm左右,降水多集中于6—9月,年均气温和降水均由东南向西北递减。以长城为界,北部是毛乌素沙地南缘风沙草滩区,为中温带亚干旱气候;南部为黄土丘陵沟壑区,为暖温带亚干旱气候;西部为干旱区。土壤主要有风沙土、黄绵土及新积土等,地带性植被为干草原和森林草原,植被主要以沙地柏()、沙柳()、紫穗槐、沙蒿()、柠条()为主。

1.3 试验设计

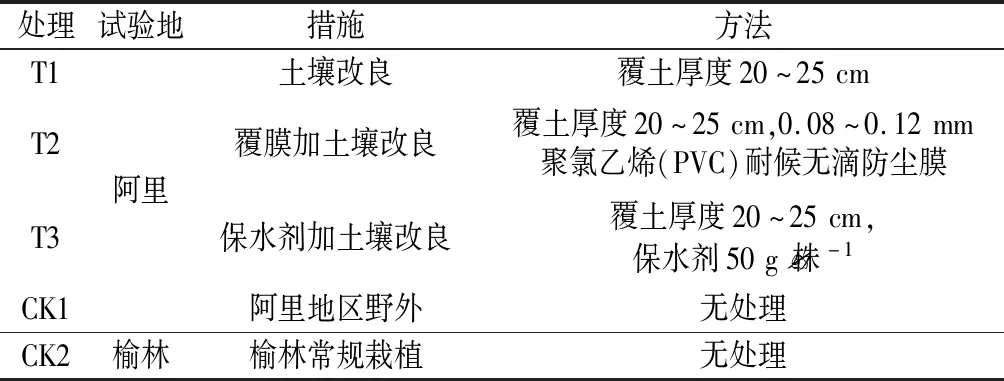

2015年4月,于榆林沙区收集无病虫害且根系完整的一级优选紫穗槐苗1 350株,运往阿里试验地进行引种栽培,按株行距1 m×1 m穴植,穴底规格为30 cm×30 cm,对阿里地区狮泉河镇试验地进行整地,面积300 m。阿里地区狮泉河镇地貌类型以次生砂砾化戈壁风沙滩地为主,土壤基质大多为高寒高山荒漠草原盐碱土,盐碱含量较高,土壤改良以山前盆地的风沙客土为主。试验设计如表1,共有5种不同的处理方式,每个处理重复3次,引种5个月后调查成活率,分别于第2、第3年的7月调查保存率,并定期测量每一年新梢生长量。

表1 试验设计

1.4 数据来源与处理

收集不同处理方式下的引种成活率、保存率及新梢生长量数据,利用SPSS软件进行方差分析,选取1981—2010年阿里地区狮泉河镇和榆林沙区的气象数据进行统计,数据来源于http://data.cma.cn/,并运用Origin进行数据绘图。

2 结果与分析

2.1 不同处理对成活率、保存率及新梢生长量的影响

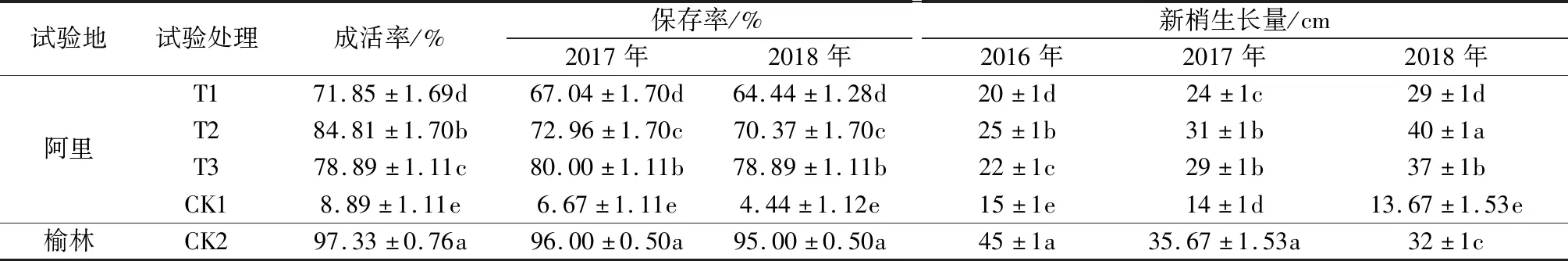

不同处理下的紫穗槐引种成活率、保存率有明显差异(表2)。阿里地区紫穗槐引种成活率排序为:T2>T3>T1>CK1,各处理两两差异显著(<0.05)。T1处理的成活率显著高于 CK1处理,土壤改良措施提高了紫穗槐成活率;T3处理比T1处理的成活率高7.04个百分点,保水剂有利于提高紫穗槐成活率;相同土壤改良条件下,T2 处理的成活率比T3处理高5.92个百分点,覆膜比保水剂效果好,原因是覆膜减缓了土壤温度的下降速度,并减少了紫穗槐地面土壤水分的蒸发,显著提高紫穗槐成活率。阿里地区紫穗槐保存率排序为: T3>T2>T1>CK1,各处理两两差异显著(<0.05)。CK1处理的成活率远低于T1处理,土壤改良有利于紫穗槐保存率的增加;2018年T1处理的保存率较T2处理减少了5.93个百分点,覆膜减少土壤水分蒸发,增加了紫穗槐保存率;相同土壤改良条件下,T2处理的保存率比T3处理低8.52个百分点,保水剂比覆膜对保存率影响更大,说明保水剂可有效提高土壤的蓄水和持水性能,增加紫穗槐保存率。榆林地区常规栽植的成活率、保存率远大于阿里地区,主要是因为榆林地区春季气温回升速度较快,且紫穗槐生长期降雨量充沛。

表2 紫穗槐引种试验结果

不同处理对紫穗槐新梢生长量影响比较明显(表2)。阿里地区紫穗槐新梢生长量排序为:T2> T3> T1>CK1,各处理两两差异显著(<0.05)。T1处理的新梢生长量显著高于 CK1处理,土壤改良有利于提高新梢生长量;2018年T3处理比T1处理的新梢生长量高27.5%,保水剂蓄水提高了紫穗槐新梢生长量;相同土壤改良条件下,T2 处理的新梢生长量比T3处理高8.1%,说明覆膜不仅能有效增温而且能提高土壤水分含量,使得生长期间紫穗槐快速生长。榆林沙区常规栽植紫穗槐新梢生长量远高于阿里地区,主要是因为榆林气温升高时间较早且持续月份较长,因此紫穗槐生长期长,新梢生长量大,而榆林新梢生长量逐年递减是因为紫穗槐两端分支导致生长变慢且减少而致。

2.2 气温、降雨量对新梢生长量的影响

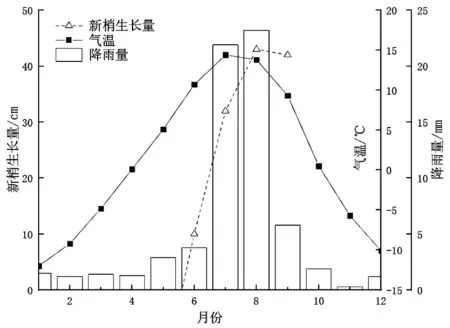

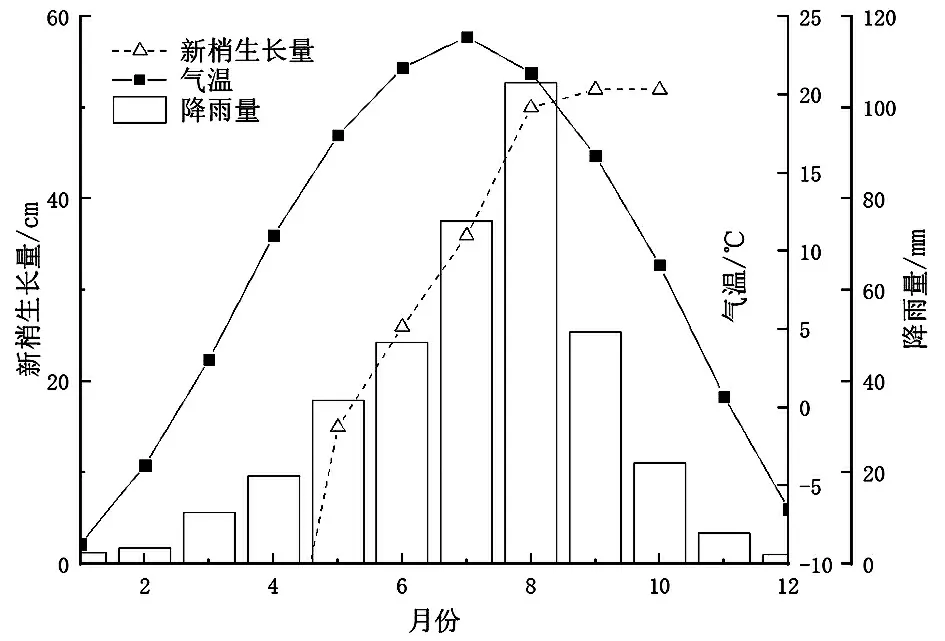

狮泉河镇1981—2010年月均气温及降雨量与新梢生长量的关系如图1所示。狮泉河镇月均气温变化明显,全年在冬寒与夏暖间交替,年均降雨量为66.4 mm,降雨量高度集中在7—8月。由表3可知,狮泉河镇气温与紫穗槐月生长量呈显著的相关关系(<0.05)。春季气温过低,紫穗槐萌发慢,5月下旬气温达10 ℃后开始发芽,5—7月气温不断上升,达到适宜紫穗槐生长范围,7月和8月降雨量高度集中,分别为21.9 mm及23.2 mm,占全年降雨量的68%,6—8月新梢生长量随气温和降雨量的不断升高而增加,7—8月紫穗槐新梢生长量显著增加,降雨补充由于水分蒸发及风蚀造成的水土流失,改善土壤水分供给状况,8月新梢生长量累积达到最大值,为44 cm,6—9月紫穗槐处于生长期,9月上旬紫穗槐开始落叶,新梢生长量达到稳定。

图1 狮泉河镇1981—2010年月均气温及降雨量与新梢生长量关系图

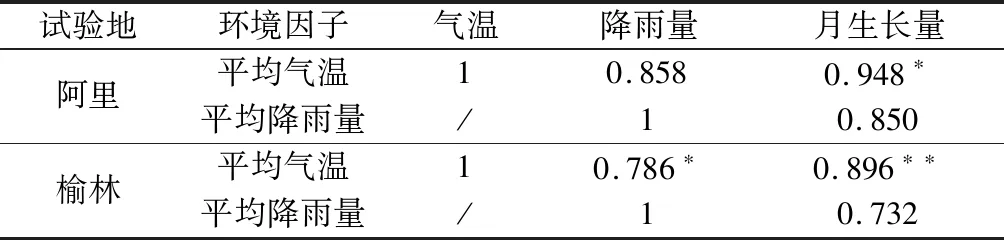

榆林沙区1981—2010年月均气温及降雨量与新梢生长量的关系如图2所示。由表3可知,榆林沙区气温与紫穗槐月生长量呈极显著的相关关系(<0.01),降雨量与紫穗槐月生长量呈显著的相关关系(<0.05)。榆林沙区年均降雨量为383.6 mm,降雨集中在5—9月,榆林沙区4—10月处于生长期,紫穗槐在4月下旬发芽,5—7月新梢生长量随气温升高而不断增加,5—9月期间平均气温相差较小且均能提供紫穗槐生长所需温度,6—8月随着降雨量的不断增加,紫穗槐生长发育加快,新梢生长量呈现出明显的增加趋势,紫穗槐新梢生长量与气温及降雨量呈明显的正相关。

图2 榆林沙区1981—2010年月均气温及降雨量与新梢生长量关系图月均气温及降雨量与新梢生长量关系图

表3 气象因子与紫穗槐生长量的相关性分析

3 结论与讨论

阿里地区紫穗槐引种栽培田间对照试验结果显示,紫穗槐成活率和新梢生长量T2>T3>T1>CK1,覆膜加土壤改良最好,紫穗槐成活率84.81%、新梢生长量32 cm,覆膜加土壤改良相比其他处理,能显著提高紫穗槐成活率和新梢生长量。原因在于地膜覆盖与露地相比,能有效地增加生育期积温,尤其在作物生长期有明显的增温效果,这与李尚中等人的研究结果相似。另外,我们还认为覆膜可以有效减少风蚀造成的水土流失,对提高成活率和增大新梢生长量有一定贡献。阿里地区紫穗槐保存率T3>T2>T1>CK1,保水剂加土壤改良最好,紫穗槐保存率79.45%,保水剂加土壤改良与其他处理相比,能显著提高紫穗槐保存率。原因是保水剂具有优异的保水改土作用。保水剂加入土壤后,土壤对雨水、灌溉水的吸收能力增强,土壤吸水速度提高。刀丽平等研究显示,在攀枝花干热河谷进行荒山造林,用10 g保水剂+覆膜处理,造林保存率可提高到86%。

年尺度下,气温和降雨量均是影响紫穗槐新梢生长量的重要因素,阿里地区与榆林沙区紫穗槐新梢生长量与气温、降雨量均呈正相关关系。本研究发现,在年均降雨量低于200 mm的阿里地区,新梢生长量在7—8月主要由降雨量主导,推测可能与阿里地区的干旱气候相关。强风是阿里地区另一个气候特点,对紫穗槐生长有一定负面影响。一方面,当风速超过紫穗槐承受能力时会对其造成损害,抑制其生长。另一方面,持续强风作用会导致叶片失水,地表温度降低,土壤水分含量降低,均不利于植株生长。狮泉河镇冬季风力强劲,极端温度低,且紫穗槐木质化程度不高,因此紫穗槐枝干水分不断损失发生抽梢现象,地面无生长量。

阿里地区引种紫穗槐应采用优质苗,苗木运输前蘸泥浆处理,采用覆膜加土壤改良的处理措施,并在落叶后及时平茬,减少抽梢,可提高紫穗槐引种成活率。本研究说明阿里地区引种紫穗槐具有一定的可行性,可为阿里地区荒漠化防治提供借鉴。