莲子破生门:从克孜尔到敦煌的摩尼珠辨义

2022-10-24张强

张 强

(四川美术学院 当代视觉艺术研究院,重庆 401331)

一、摩尼珠的含义及视觉史的经验衍化

关于“摩尼”这个概念,佛经里面多有描述。《佛学大辞典·如意摩尼》条云:

摩尼者,梵语Mani,珠宝之总名,即如意珠也。《探玄记·二》曰:“摩尼是珠宝通名,简通取别故云如意摩尼。”

摩尼珠其实就是通常所谓“如意珠”:

Mani又作末尼,译曰珠、宝、离垢、如意珠,珠之总名,《玄应音义·一》曰:“摩尼,珠之总名也。”同二十三曰:“末尼,亦云摩尼。此云宝珠,谓珠之总名也。”《慧苑音义·上》曰:“摩尼,正云末尼。末谓末罗,此云垢也,尼谓离也,谓此宝光净不为垢秽所染也。”又云:“末尼此曰增长,谓有此宝处,必增其威德,旧翻为如意、随意等,逐义译也。”《仁王经·良贲疏·下·三》曰:“梵云摩尼,此翻为宝,顺旧译也。新云末尼,具足当云震跺摩尼。此云思惟宝,会意翻云如意宝珠,随意所求皆满足故。”《圆觉大钞·一·下》曰:“摩尼,此云如意。”《涅槃经·九》曰:“摩尼珠,投之浊水,水即为清。”

首先,摩尼本身是音译,曾经叫作“末尼”,是宝珠的总名称;其次,末是垢,尼是离,末尼(摩尼)即离垢,清净不染;再次,摩尼可增加威德;第四,因为是思维宝,所以它能够满足各种欲求;第五,它具有净化功能,投放于浊水能使其变清澈。

摩尼珠又被称为“如意珠”,其意义也得到拓展:

从宝珠出种种所求如意,故名如意,出自龙王或摩竭鱼之脑中,或佛舍利所变成,《智度论·十》曰:“如意珠,生自佛舍利,若法度尽时,诸舍利皆变为如意珠,譬如过千岁水化为颇梨珠。”同三十五曰:“如菩萨先为国王太子,见阎浮提人贫穷,欲求如意珠。至龙王宫……龙即与珠,是如意珠能雨一由旬。”同五十九曰:“有人言,此宝珠从龙王脑中出。人得此珠毒不能害,入火不能烧,有如是等功德。有人言,是帝释所执金刚,用与阿修战时碎落阎浮提。有人言,诸过去久远佛舍利,法既灭尽,舍利变成此珠,以益众生。有人言,众生福德因缘故,自然有此珠。譬如罪因缘故,地狱中自然有治罪之器。此宝名如意,无有定色,清彻轻妙,四天下物皆悉照见。是宝常能出一切宝物,衣服饮食随意所欲,尽能与之。”《杂宝藏经·六》曰:“佛言,此珠摩竭大鱼脑中出,鱼身长二十八万里,此珠名曰金刚坚也。”《观佛三昧经·一》曰:“金翅鸟肉心为如意珠。”《往生论·注·下》曰:“诸佛入涅槃时,以方便力留碎身舍利,以福众生。众生福尽,此舍利变为摩尼如意宝珠。此珠多在大海中,大龙王以为首饰。若转轮圣王出世,以慈悲方便能得此珠,于阎浮提作大饶益。”

从这段文献可以看出,如意宝珠的来源有六:一为龙王脑中;二为摩竭鱼脑中;三为佛舍利所变;四为金翅鸟的肉心;五为帝释所执金刚在战争中碎裂;六为“德因缘”。

其中,关于佛舍利的来源有五种情况,一是“法既尽灭”,舍利变为如意珠;二是过千岁水化为如意珠;三是因为可以满足祈求者的心愿而化为如意珠;四是作为龙王首饰;五是转轮圣王出世,以慈悲获得。关于龙王脑中的来源,一是如意珠可以由龙王自取,有下雨功能;二是得此珠者被下毒也不受侵害;三是持此珠可以辟火。关于摩竭鱼脑中的来源,此珠有金刚之坚。关于德因缘的来源,一是没有具体的色彩;二是轻妙如羽,清澈似冰;三是可以显见天下之物;四是能变化出来一切宝物;五是一切生活用度的需求和愿望,都可以通过此珠得到满足。

《增一阿含经》卷第三十三:“世尊告曰:‘于是,比丘!转轮圣王出现世时,是时珠宝从东方来,而有八角,四面有火光,长一尺六寸。”这是对珠宝形状的描述——一个柱形水晶体,可以反射光芒。日本学者上原和辨析了摩尼珠在佛教造像中被误读的情况:

把克孜尔石窟和云冈石窟相联系在一起的,表现着丝绸之路内陆风土特色的还有水晶形摩尼(梵语mani)。摩尼在汉译佛经中解释为如意,即满足人们心愿的不可思议的宝石之意。通常称为摩尼宝珠。而最初摩尼宝珠在汉人的印象中是像贝壳中的珍珠那样的珠子形。是海产的宝物,所以在临近大海的南朝进入了梁代,还出现了奉持摩尼宝珠的观音菩萨像。

可是在龟兹国,克孜尔石窟第 38窟的穹庐天井右侧所见的摩尼却不是珠子形,而是作为宝石,表现为长方六角形的水晶形状。在云冈石窟,同样的水晶形摩尼在第17 窟南壁拱门上部的供养台上,由奏乐的飞天奉持,同窟的天井也是有飞天围绕的摩尼。在敦煌莫高窟,北魏第431 窟天井、西魏第249 窟顶东面、西魏第285 窟顶东面与南面,也都有水晶形摩尼宝珠。可是这种从西域传来的可以说是“胡风”的水晶形摩尼,迄今为止的学者都没有加以区别而通称为“摩尼宝珠”。值得注意的是水晶形摩尼在龙门石窟宾阳中洞的胁侍菩萨头部(东京国立博物馆藏)、莲花洞胁侍菩萨头部都可以看到。

然而,摩尼珠被阐释为“圆形的宝珠”,并不仅仅是“宝石圆珠”的缘故,还因为它同一个花卉体系连接在一起,这就是莲花的视觉叙述系统。它同时保留着六角形式,并被赋予另外的意义。

在克孜尔石窟壁画中,摩尼珠的表现是独立的。(图1)

图1 水生动物装饰,克孜尔石窟第38窟主室券顶东侧壁下皮、西侧壁

“38窟主室菱形格壁画与天宫伎乐壁画间,绘一横列水中动物,其中有摩尼宝珠、鱼、蛇、鸭、蛤、异兽等,含义不详。”很显然,将摩尼珠与水生动物画在一起,便是要通过视觉形象,讲述其源于大海,即龙王与摩羯鱼的脑中。

“48窟后室券顶绘散花、执盖供养飞天。壁上满绘摩尼宝珠、众星、花束、彩帛等物。似是表现释迦死后人天供养的盛大场面。”(图2)

图2 伎乐飞天局部,克孜尔石窟第48窟后室券顶

正面描绘摩尼珠,并且显示与人的关系的有第101窟的贡献摩尼宝:“坐佛右侧为一身作世俗打扮的男子,作供养状,此似为婆罗门施珠。有一婆罗门,善别如意珠,他将此珠供奉于佛。佛称:善来比丘。于是婆罗门须发自落,法衣著身,即得罗汉果(参见《杂宝藏经》卷七)。”(图3)

图3 菱形格因缘画局部,克孜尔石窟第101窟主室券顶南侧壁

贡献者双手上举至头部,摩尼珠整体为球形,上面被分割成为方块状,有黑、白、蓝、绿四色。摩尼珠上部圆形弧线上升出五缕光焰。由于原本渲染的色彩如今已经被氧化为黑色,与人物的面部,手臂成为一样的色彩,我们也无法揣度其原始色彩了。

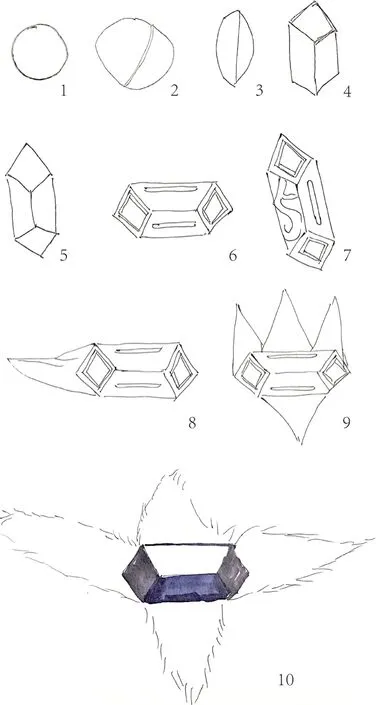

通过文献和克孜尔石窟壁画图像,我们以线描的形式,将摩尼珠的形态提取出来,来观察其造型变化和这种变化的视觉逻辑。(图4)

图4 摩尼珠形态线描图

在图4中,我们列出了十种形态的摩尼珠:1.圆球混沌状态;2.圆球,显露倾斜的横痕;3.圆球,显露竖痕;4.长方形立柱;5.两头尖的长方形;6.两头尖的横长方体,有纹样;7.两头尖的竖立柱形,或斜立的长方柱体,四面皆有纹样;8.两头尖的横长方体,有纹样,与6不同的是,左边出现树叶般的三角薄片;9.两头尖的横长方体,有纹样,与8不同的是,上边出现呈山字形组合的三片树叶般三角薄片,下边出现单片三角薄片;10.堵塞了“透明性”的倒梯形,四面各有一片羽毛般的三角薄片,共计四片。

以上图像变化依据了“化变”原则。所谓“化变”,是在没有任何外力影响的情况下所发生的自我演绎性变化。所谓“自我演绎”,指的是在演绎结果之中还有上次衍化的痕迹。

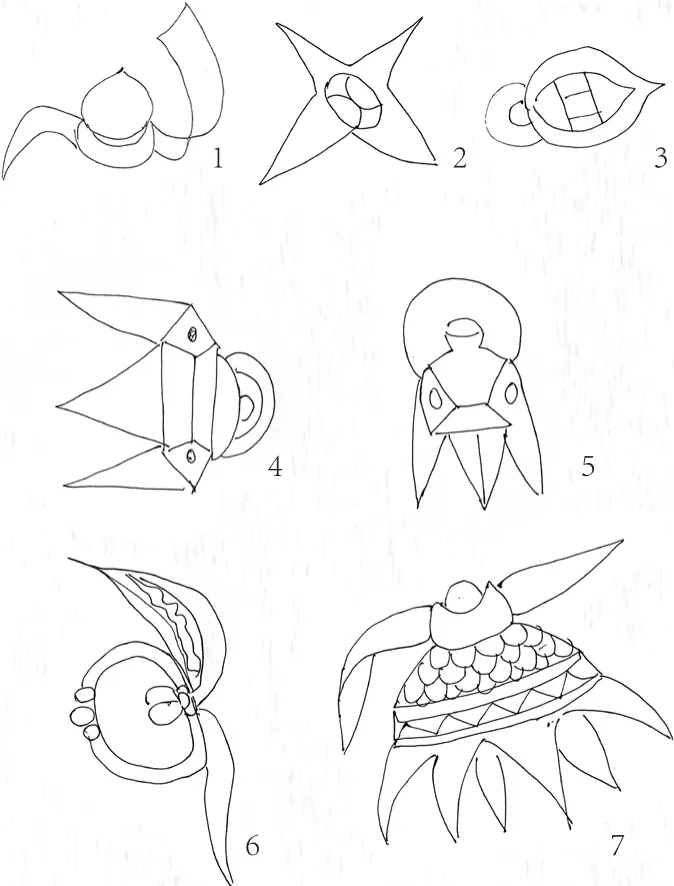

在图5中,衍化的形态已经呈现出来,并逐渐显现出不同的方向,而与后世同类主题图像发生逻辑关联。1.圆形的核心开始出现,它类似花苞,有承托,有张扬的双翼。2.中间为椭圆形,里面有两扇圆形门,周围张开四个三角形。3.主体为独立的花叶形,里面有一个稍小的花叶形,横向有三个格,左侧缀着两层半圆形。4.主体呈一个竖立的两头尖长方梭形,左边是三片横向的三角形从梭形上生长出来,右边附一圆弧,左侧是三层半圆形。5.主体是一个飞翔的鸟形,双翅为长三角形,底部有一个三角形,上部有一个半圆形的钮状物。6.形式开始朝向复杂发展,左边的是一个扁圆形,扁圆形左侧有三颗圆粒,里面有两颗圆粒;右边是两片上下展开的翅状形式。7.形式变得更为复杂而趋于组合型,共有三个部分组成:上部是一对羽翅,羽翅中间有圆粒,圆粒外边有托;中间部分是由鳞状竖纹与横向三角纹组成的半圆形;下部是六个竖立的三角形。

图5 摩尼珠衍化线描图

视觉形式的梳理是至关重要的,因为它关涉相关的化生、化变的研究。

克孜尔石窟是中国开凿最早、地理位置最西的大型石窟群,大约开凿于3世纪,在8—9世纪逐渐停建。图6、图7是云冈石窟的两个图像,均作于470—494 年这20余年间,与克孜尔石窟第38窟相比,晚了将近半个世纪。

此时最为重要的观念变化,在于摩尼珠图像被重新设置了。位置的变动带来一系列图像逻辑的改变。在克孜尔石窟的画面之中漂浮、游弋的摩尼珠,到了云冈石窟则居于正位。但是作为一个神圣的视觉符码,摩尼珠的形式演变别有意味。

摩尼珠的双尖梭形结构,来自对透明石头的观察。在透视效果下,长方柱形的平面表达,是一种正常状态,但将透明部分的透视线遮挡,便自然呈现出双尖梭形的结构,也就是日本学者误读的“六棱体宝石”。到了云冈石窟第9窟的拱形内门券之上,这个长方柱形宝石,已经成为柱形透视图的轮廓线形式。

“此顶部前后用复合忍冬纹、波状忍冬纹装饰,左右以莲瓣纹饰带相隔,形成了一个近梯形的外框,反映出前室小、后室大的洞窟结构。中央莲钵里升起一团熊熊燃烧的火焰,焰心乃一摩尼宝珠,火苗朝向后室。宝珠呈六角形,莲钵上刻单瓣莲纹,两飞天单手共托,另两飞天双手触摸火焰。”(图6)

图6 云冈石窟第9窟拱门内门券浮雕局部

另一个图像,来自云冈石窟第7窟的石窟穹顶之上。图中,两个飞天共同托举一个单瓣型结构的形象。(图7)“藻井中心内凹,较宽敞。雕8身飞天团团围绕中心团莲自由飞翔。南侧两身共举摩尼宝珠。”

图7 飞天(局部),云冈石窟第7窟后室窟顶中部南侧

同样在大同,沙岭7号墓室壁画(图8)则有着明确纪年,即北魏太武帝太延元年(435年)。我们从图中可以看到:“甬道顶部绘有伏羲女娲,两人头戴花冠,双手袖于胸前,下半身龙身长尾交缠在一起,两人头部中间有一围绕火焰纹的摩尼宝珠……有一龙尾上卷的长龙,龙头刻画清晰。”在这个图像中,中间的摩尼珠形态是一个纯粹的立方体石头的“透视略图”,其“忽略”的是高透明下的线条结构。

图8 沙岭7号墓室壁画,北魏太武帝太延元年(435年)

回到云冈石窟的两个图像,图9为位于第9窟显著位置的摩尼珠。此时,长方柱式的宝石形态已经完全变为圆梭形了,以往透明状态下的透视线也已被完全改为两个弧形。不过,有关摩尼珠的化变,仍在光焰之中演绎。光焰中出现了9粒小的枣核型摩尼珠,下方暧昧的“花叶”,也有了仰承莲的雏形。图10的摩尼珠中,光焰背光开始向莲花的单瓣形态发展。不过,里面图形上下尖细的特征,愈加明晰了。

图9 云冈石窟第9窟摩尼珠线描图

图10 云冈石窟第7窟摩尼珠线描图

敦煌莫高窟的摩尼珠又是什么样的表现形态呢?

莫高窟第272、275窟被认为是北凉据敦煌时期的作品(图11、图12),制作于420—442年,早于云冈石窟一期和平年间(460—465年)。

如果说昙曜将北凉风格带到大同,那么北凉占据敦煌,自然也为莫高窟带来了北凉的样式。在此层面上,二者的源发地是一致的。

这个时期,莫高窟的摩尼珠显示出另外一种形态。第272窟是一期的早期石窟,在该窟的图像中,天王所持舍利塔与摩尼珠结合在了一起。在手托的小塔之上,安置了摩尼珠椭圆形框口和两个椭圆形活门,呈现出摩尼珠来源于佛舍利碎片的含义。摩尼珠与出入口构成一种必然的联系,这在后文相关分析中尤为重要。(图11)

图11 莫高窟第272窟甬道北壁壁画局部

同时期的第275窟,则把摩尼珠与莲花瓣进行了置换。这是视觉符码发生历史性转变的标志,摩尼珠在视觉史中完成了真实的嬗变。

图12是《说法图》及其局部。主尊在莲台上说法,莲台周围以仰承莲为饰,其中一瓣莲花张开,出现了一个单瓣莲花形状的洞口,边际金光粲然,里面幽深不可窥探(图12中、下)。这幅图从另一个角度,开辟了意义的通道,创造了象征空间。

图12 《 说法图》及其局部,莫高窟第275窟

之所以说是视觉史层面的标志性图像,是因为摩尼珠自此开启了新的视觉旅程——它不再只是宝珠层面上的神奇之物,而成为一个空间的载体,且与莲花这个庞大的视觉形态连接在一起。

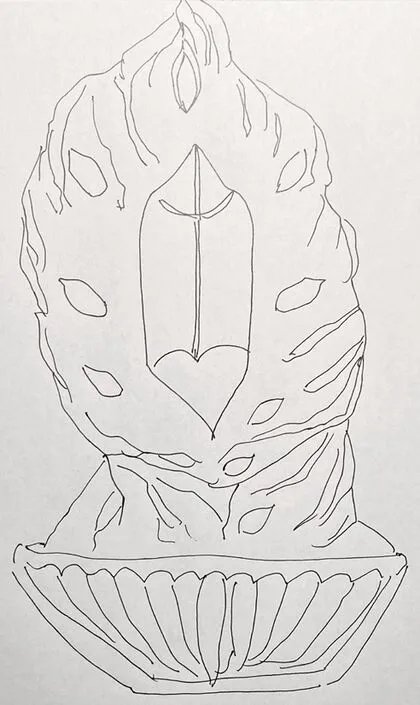

与莲花的进一步结合,还体现在莫高窟北魏第263窟主尊背后的莲花之上。主尊顶部的莲花结构,变成了五瓣仰承莲,上托一个竖立的莲蓬(替代宝珠),光焰纹则保留了原本摩尼珠的模式痕迹。(图13)窟龛外部飘荡、游弋的莲花,则为下一步的衍化,提供了逻辑基础。

图13 莫高窟北魏第263窟中的五瓣仰承莲

二、 莲子破生门的形成与视觉经验递变

在进入莲花构筑的视觉史系统之时,我们必须要注意一个基本形式,即所有围绕莲花左右展开的纹样(通常被解读为忍冬纹)。其实,莫高窟已开始将这些相似的形式归入莲叶系统。我们现在看到的莫高窟第285窟的莲花(图14),便是呈现这种变化非常关键的样本。以中心莲花右侧莲叶为例,上面一片舒展而上扬,顶部上举,底部有四处卷曲;下面一片向右下伸展,如刀匕外刺,底边左侧向内卷曲,背面则有回勾。我们将这种花叶的视觉构成方式,称为“渐次打开的侧面抽象莲叶”。

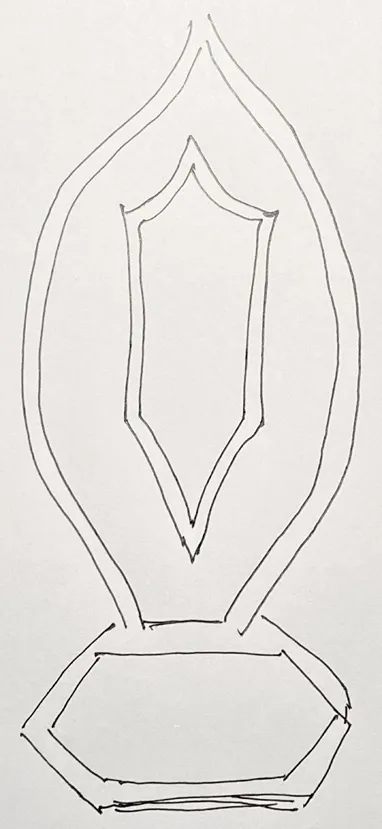

图14 莫高窟第285窟供养人像,西魏

至此,方柱型摩尼珠作为独立形态开始在实际意义上退出视觉史,而化变为两种新的样式:一是活门形态。由于立体的方柱形态逐渐退场,原本的方柱形开始被误读为门框,而成为半圆形,左右两侧的柱身形态则被作为两个椭圆形的活门(图15右);二是圆形的莲花宝珠端坐于横截面的莲蓬(隐藏在花心之中的三角形)之上,具有了空间创造的意义。(图15左)

北魏—西魏的莫高窟图像制作家,并没有明确的透视理念,也没有透明效果图的概念,因此对神圣物图像的塑造,尽可能地忠实于原本的画谱。而制作者理解能力各异,也就导致了在误读基础上的不断的形式改变。

不过,摩尼珠与莲花图像的结合,被制作者消解到另外一种空间形态之中,加之时间性因素的介入,莲花的形式得到更大的想象空间去生长和发展,从而衍化出更多的视觉形态。

“莲花中摩尼宝呈四棱晶体状,光芒四射,表现光芒的线纹已脱落,只存留光的椭圆形轮廓,两侧各有一荷叶形天莲花。摩尼宝向上又伸出一枝莲花,表现出丰富的想象。花叶如在水中荡漾,婀娜多姿,生机盎然。纹样勾线流畅,简洁明快。”第431窟前坡这两幅独立又有逻辑关联的图像,可以说是莫高窟中最为明确地将摩尼珠与莲花相结合的完整形式。

右边的图像分为三个部分:下部是分别向左右伸展的抽象莲叶,其中左侧为一脉四波的翻腾莲叶,最下一波向内卷曲,中间两波呈舒展状,最上一波作张扬下折。叶片正反扬抑,姿态多变。中部为有五枚花瓣的垂瓣莲簇拥着一个由半圆形坡面和倒立柱面构成的莲蓬,莲蓬上面是单瓣莲花的形式。核心位置是一个暧昧的形式,它要么是一个立柱,要么是一个椭圆形的门框,里面是两扇椭圆形活门。不过,在此立柱意识仍然存在,它表现为两边色彩的不同,但椭圆形活门的感觉也已出现。在莲蓬的两侧,对称性地分布着两片张扬的具象的侧面莲叶,部分边线呈锯齿状,莲叶中心有一个隆起的花苞,与莲蓬上的单瓣莲花形成对比关系。上部,一条细线从中间的单瓣莲尖上引出一个倒圆锥体的莲蓬,由五瓣垂莲簇拥着,垂莲花瓣呈左右对称。侧面莲叶零落状的变形,显示出花叶的偃仰变化。(图15右)

左边的图像,则由两大部分构成。下部是S型向上伸展的莲花主茎,此时画面的对称性被彻底打破,阶梯形的递进感、收缩性的放射感、卷曲性的张扬感,这些对比性因素交织在一起,形成了画面的张力。同时,莲叶的变形也更加放纵。不过,这一切似乎都是为了渲染莲花及其上面的花叶形态。上部是一个仰承莲苞,其左右是两枚张开的花瓣,莲苞上方如鸟口,吐出左右两片向下回勾卷曲的花叶,花叶上方是后来在佛教图像里出现更多的五叶花形态。(图15左)

图15 莲花摩尼宝纹,莫高窟第431窟前坡,北魏-西魏

这两个图像,其上下关联逻辑是清楚的,其生长性是非常明晰的。左边图像的花苞衍化出摩尼宝,从中分离出左右伸展的侧面具象莲叶,上方的五叶花之中再度化变为莲蓬(花心之中的三角形)。所以,与莲花相融的摩尼宝,再度增强了化变的可能性,化变的逻辑基础便是植物的生长本身。

图16向我们展现了摩尼宝另一种化变空间。水滴形的单瓣莲花结构发生了变化,原本的光焰变得暧昧起来,似乎是花苞中生长的花须。花苞似乎是被切开的剖面,展现出两扇椭圆形的小门,此时摩尼宝的方柱体透视图形式被彻底遗忘,保留在制作者记忆深处的是如何为这两扇神秘的“小门”,寻找一个可以打开的“空间”。而这是立牌的形式(云冈模式)所无法承担的。或许花的深处,是一个别有洞天的世界。因此,在这组图像中,花苞可以用椭圆形的莲蓬平台来承接,莲蓬下是抽象变形的莲叶。莲叶的波浪状边沿与莲叶的叶脉,展现出虽联结却已有分离的趋势。图像通过色彩的差异,来表达这种将要分离的意识。

图16 莫高窟第431窟前坡图像局部,北魏-西魏

带椭圆形活门的形式,安置在莲蓬之中,提示着莲蓬、莲籽与莲蕊的逻辑关系。这个居中的花苞继续向上升腾,顶起了一朵五瓣莲花——底部是两片伸展的莲瓣,上面是三片仰承的大莲瓣。这样倒置的视觉表述,其实也没有什么不妥,但这些花苞毕竟不能成为一个孤立的存在。于是,在另外的情景之中,这些花苞被放置在侧面的具象莲叶之中,共计三对六片。

画面的上半部分,不断揭示着莲花世界里更为丰富的衍生关系。中间的莲茎弯曲升腾,居中是一个九瓣垂莲簇拥的柱形莲蓬,上面站立一只羽彩斑斓的鸟雀,左右两侧分别是盛开的五瓣仰承莲和欲开的莲苞,呈对称状。自下而上有两对夸张的具象侧面莲叶,莲叶中间边线呈锯齿状,里面则是鼓起的毛茸茸的花苞,这为进一步打开两扇椭圆形活门做了准备。

三、场境构成中的莲子破生门:莫高窟诸窟的摩尼珠与门户

关于莫高窟第249窟的窟顶东披(图17),《中国石窟·敦煌莫高窟》一书这样表述:

图17 莫高窟第249窟窟顶东披图像局部,西魏

东壁坍毁,窟顶东披下部亦已残损。东披宽4.63米,上部中间画二力士承托摩尼宝珠,飞天左右护持,朱雀和孔雀相对飞翔。力士以下胡人与乌获现百戏。胡人倒立,高鼻大眼;乌获兽头、人身、鸟爪;所演系西域传来的百戏。胡人北侧是作龟蛇相交的玄武,为四神之一,即我国古代传说中守护北方的神。乌获南侧是我国古代神话中的天兽“开明”。这样的形象,窟顶东南北三披均有,北披的十三首,南披的十一首,图中东披的九首。《山海经》:开明兽,“身大类虎而九首皆人面”,与壁画形象相符。开明前有一猿猴,蹲踞树上,作眺望状,十分生动。

以上描述与解释大致没有什么错误,然而忽略了一个更为重要也最为关键的地方,便是“上部中间画二力士承托摩尼宝珠”。既然是大放光明的摩尼宝珠,为什么其下面却是九瓣垂莲呢?为什么宝珠的四个方位不是光焰纹,而是抽象的侧面莲叶纹呢?最重要的是,为什么在这个类似椭圆形的物体中间,却是一个上下圭形的纹样呢?在这个双圭形的空间里,居然有两扇椭圆形的活门,这又当如何解释呢?

其实,这是一个莲瓶空间,是一个“化生之门”。如果图11中力士右手塔上两扇半开的门是“化生入门” ,那么这里显然是“化生出门”。在这个“门”之下,是各种具有典礼色彩的画面,充满了庆贺的意味。中间类似椭圆形的形式中,是一个模拟摩尼珠方立柱变形的上截面,我们称这个形式为“变形的摩尼宝”。这是制作者对透明方立柱透视图的集体遗忘,这种形式也被赋予了新的意义。

与本窟窟顶东披的画面建构逻辑一样,南披画面也是如此(图18)。原本似乎是分离的莲炉与花盘,在此似合为一体。中心的梭圆形莲瓶,立在了莲蓬的圆弧形面上,椭圆的莲蓬下方则是九瓣垂莲。莲瓶的两侧是飞舞的花枝纹样,左右的外侧边沿是两扇侧面展开的莲叶。莲叶的周边又绽放出六片细碎的小莲瓣,右侧莲瓣下方是一个向右旋转的莲花图形。

图18 莫高窟第249窟窟顶南披图像局部,西魏

托举者、力士在此皆已不见,只有两支莲茎立于地面之上。与同窟西披相比较,最大的变化是多出了旋转的花枝。画面左方呈三角形分布着四个旋转的莲花(两个向左旋转,个向右)及抽象莲叶组成的“旋转化生门”,画面右方呈斜线分布着三个旋转的莲花(两个向左旋转,一个向右)及抽象莲叶组成的“旋转化生门”。与左边化生门不同的是,右边第二个旋转莲花纹样的左右,是两个已经成形的“单瓣背光型莲珠”及簇拥的莲花花枝。莲瓶上出现了弯曲的光焰云纹,表示化生之门即将打开。中心的梭圆形莲瓶显出了两个上下对称的圭形空间,莲瓶里面有两个半圆形活门,这便是所谓的“化生出门”。

图19描绘了一个混沌的世界。画面中心还是飞天簇拥的莲花花束。花束上面是一朵白色的莲花,莲花下面向右上伸展出侧面莲叶,与左下的侧面莲叶形成呼应。这个花束由莲茎贯穿而生。花束左右飞天的身下各有一个向右旋转的莲花“旋转化生门”。在这个画面的左下部分,呈品字形分布着三个向右旋转的莲花“旋转化生门”。而画面右边的“旋转化生门”上方又是一个莲花花蕊为头、花瓣为身的L形“天人化生空间”。

图19 莫高窟第285窟窟顶北披图像局部,西魏

其实,莲子破生门一方面代表了“天宫”的象征空间,另一方面也将莲炉、莲瓶、莲花苞等相似的器物图形,统摄在一个相关的视觉系统之中,建构起不同层次的意义。

从摩尼宝的形态衍化可以看出,其制作者没有以透明物体来表达透视图的相应知识与经验,无法正确描绘出摩尼宝柱形透明透视图,所以自然地将其描绘成双圭形。在这种误读的前提下,他们又将其巧妙地嫁接到莲花系统之中,从而建构其一个更为特别的空间通道,成为化生者破门而出的门径——莲子破生门。