互文性视角下文化负载词英译研究

2022-10-22郝军

郝军

摘 要|文化负载词作为记录文化的语言符号,是一个国家或民族生活方式的历史沉淀和民族文化精神的内核。文化负载词并不是孤立的语言符号,其在本质上具有互文性。本文以《我不是潘金莲》葛浩文英译本为研究案例,论证文化负载词在原文与译文中的互文性,分析互文性在翻译过程中所起的作用,总结文化负载词的主要翻译策略,并认为葛浩文的文化负载词翻译既反映其源语互文性,也可构建译入语互文性。笔者认为,为了更好地传播中华文化,译者应尽可能保留并再现原文中的文化负载词这一互文符号与其在源语中的互文性。

关键词|文化负载词;翻译;互文性

Copyright ? 2022 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

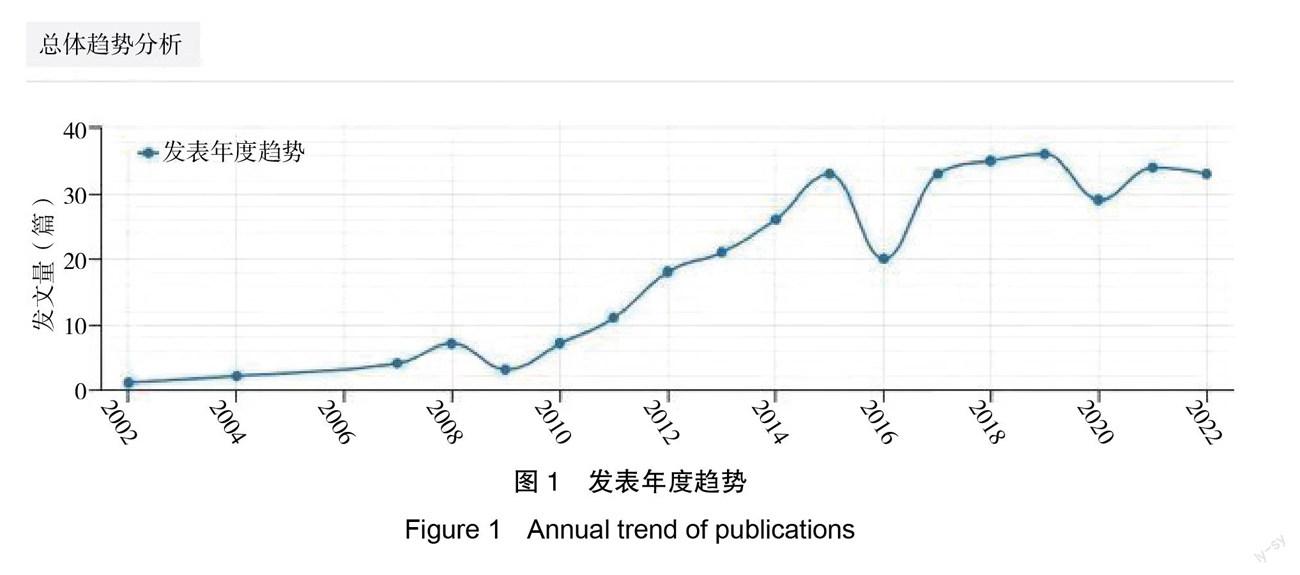

文化负载词作为一个国家文化的缩影,在跨文化交际中具有重要意义。在中国文化“走出去” 背景下,中国文化负载词的翻译研究越来越受到学者们的重视。该领域研究有助于打破文化交流障碍,传播中国文化。目前国内相关研究主要集中在对于中国古典文学和中国现代文学的翻译研究。笔者以“文化负载词翻译”为关键词在知网检索发现,国内共有相关研究成果 342 篇。自 2002 年 起研究者开始关注此类翻译活动,此后越来越多的人开展相关研究,并不断将此研究推入高潮(如图1 所示)。

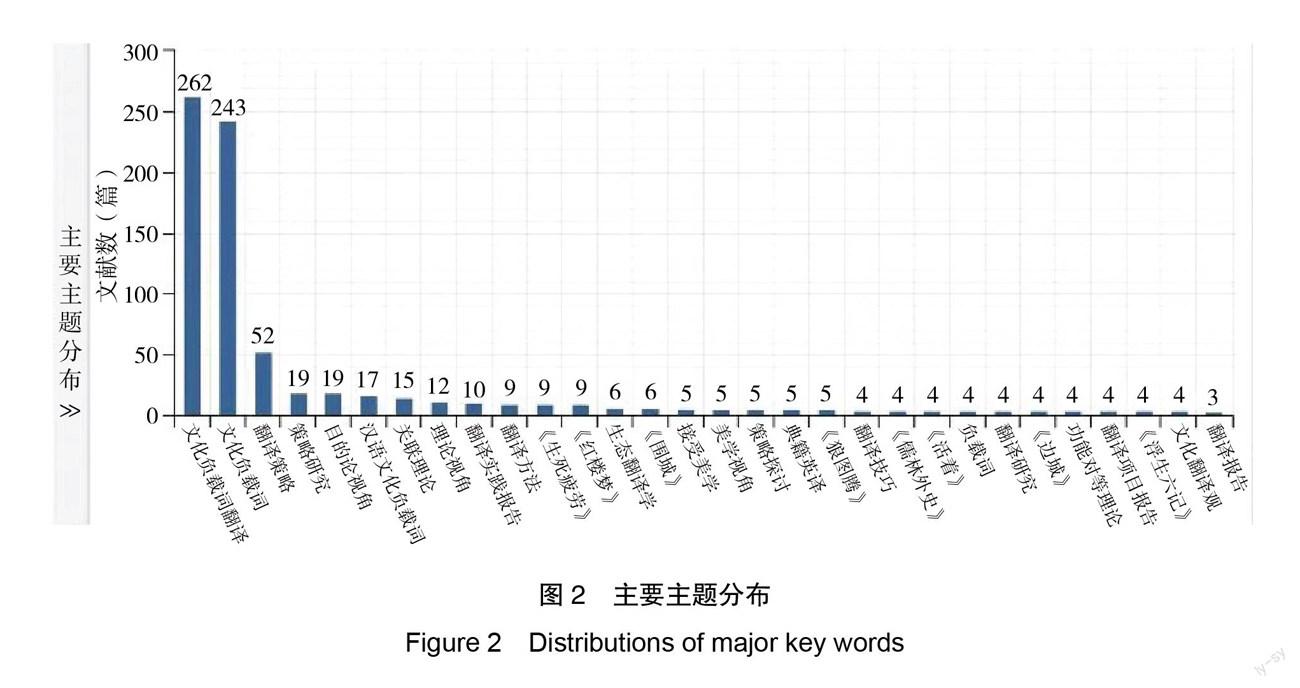

研究主要集中于对文化负载词的翻译方法进行分析和总结,相关研究多以目的论、关联理论、功能对等理论、生态翻译学以及接受美学等作为理论基础(见图 2)。

近年来,中国文学作品在西方世界的接受度呈现上升趋势。刘震云的长篇小说《我不是潘金莲》于2012 年出版。讲述了主人公李雪莲因与丈夫假离婚而偏离自己的生活轨道,并在生活中陷入一系列麻烦的故事。小说关注女性在家庭中的困境、传统道德和权力斗争,塑造了一个刻板的女性形象。小说中出现大量文化负载词。此书一经汉学家葛浩文于 2014 年翻译出版,便引起西方读者广泛关注。但学界对此书英译本的研究较少。文化负载词和翻译活动都具有互文性,但基于互文性理论研究文化负载词的翻译存在较大研究空间。

2 文化负载词与互文性

文化负载词

文化负载词指表达某种文化特有的事物和概念的词或短语,具有一定社会的地域和时代特征,并具有丰富的文化内涵。彼得·纽马克(Peter Newmark)认为,文化负载词与生活方式及其表达方式特别相关, 并且特定于使用特定语言作为表达方法的群体[1]。胡文仲认为,文化负载词是“特定文化范围内的词, 是民族文化在语言词汇中的直接和间接反映”[2]。廖七一认为文化负载词是“在某种文化中标记特定 事物的词、短语和习语……这些词反映了某个民族在漫长的历史过程中逐渐积累下来的独特活动,不同于其他民族”[3]。文化负载词可以概括为反映某个国家的政治、经济、生活方式或宗教信仰,并承载 一定文化信息的词。

美国社会语言学家兼翻译家尤金·奈达将语言的文化要素分为生态文化、物质文化、社会文化、宗教文化和语言文化等五类[4]。由此,文化负载词亦可分为生态文化负载词,如植物、动物、地名等特 定区域的相关词;物质文化负载词指食物、衣服、住房和交通等词汇;社会文化负载词涉及社会礼仪词、身份词、休闲娱乐词等;宗教文化负载词是反映一个民族宗教信仰的词语;语言文化负载词特指不同的民族在语音、词汇、句法等方面使用语言的方式,包括成语和谚语等。

互文性理论

苏联文学理论家巴赫金首先提出了“复调”和“对话”等概念。在他看来,文本中的每一个表达都是文本世界中各种声音相互作用、相互渗透、各种人物对话的结果[5]。换言之,语言作为符号系统的 核心组成部分,通常包含并承载着多重意义,每个文本背后都有多重字符。

法国后结构主义批评家朱莉娅·克里斯蒂娃于1966 年在《词语、对话和小说》中首次提出了“互文性” 一词。她认为词并非具有固定意義,而是文本空间的交集。它是作者、主题和相关人物之间的对话,以及当前或以前文化语境中许多文本之间的对话。互文性是将历史插入文本,将文本插入历史[6]。“互文性” 一词自提出以来,一直受到学者们的关注。他们从不同的角度诠释这一概念,赋予它不同的意义。

英国语言学家巴兹尔·哈蒂姆和伊恩·梅森(Basil Hatim and Ian Mason)将互文性理论引入翻译研究。他们指出,互文性分析有助于译者判断语篇的体裁和特点,还提出了翻译中的互文分析过程,包括寻找互文性符号,找出互文符号来自的前文本,评估符号在与他人互动中的地位,重新评估符号在源语言中的作用,特别是在体裁方面的特征,并试图在翻译中保留这些特点。他们认为,“在翻译一些看似简单的指称时,仅仅理解其语义内容是不够的;我们必须有一整套文本或文本经验来构建文化特定的信仰体系”[7]。此外,他们还提出了与翻译的两个阶段(原文的解释和译文的构建)相对应的三种语篇层面 的互文关系,即说话人与听话人或作者与读者之间的互动;说话者或作者与输出文本、听者或读者与接收文本之间的互动;以及话语互动[7]。按照一个文本与另一个文本之间的互文关系,互文性可以分为 宏观互文性和微观互文性两类。宏观互文性是指一个文本与其他文本在整体上的相似性,如主题、体裁、风格等。因此,读者或译者只能从整体的角度得出原文的这些特征,并形成更全面的理解。微观互文性反映了一个文本中某些单词或段落的表达与其他文本相关的事实。微观互文性对原文翻译的影响更为显著和具体,主要体现在词汇和句子等层面。哈蒂姆和梅森认为文本和其他文本之间存在一个符号域,他们称之为互文空间,译者和读者在这个空间中评估互文指涉。他们还指出了互文指涉与社会符号结构之间的联系[7]。

翻译是语言、文本和文化之间的互文转换活动,也是一种跨文化交际。它也是一种跨越时间和空间的交际行为。翻译是用另一种语言来解释原文的过程,原文与原文之间存在着互文关系,译文与原文之间也存在着互文关系[8]。此外,在不同的社会背景下,原文的作者和读者、译者以及译文的目的语读 者之间有着不断的互动和交流。通过这种方式,翻译将原本属于一种文化语境的文本尽可能生動地转移到另一种文化语境中,从而完成中介语的互文建构。

3 互文性与文化负载词的翻译

霍华德·戈德布拉特(Howard Goldblatt)作为知名的汉学家,迄今翻译了 30 多位中国作家的 60 多

部作品,成为历史上翻译中国小说最多的翻译家。刘震云作品《我不是潘金莲》由其翻译,并于 2014 年由 Arcade Publishing 出版。

生态文化负载词及其翻译

生态文化负载词特指用于表达一个民族的地理环境、气候特点以及地名等特有的文化词语。《我不是潘金莲》中此类词语出现频率较高,译者为了更好地再现原文的互文信息,采用音译加注释等方法将源语互文信息的深层内涵展示给目的语读者。如小说中赵大头与李雪莲在对话中说道:

原文:“中国有俩地方,布岗才这么严。一个是中南海,一个就是你家。”[9]

译语:“Theres only one other place in China as well guarded as this. Zhongnanhai,where the national leaders live.”[10] 中国读者熟悉“中南海”一词,它是国务院办公厅、中央书记处和中央办公厅所在地,被视为中

国政府高层的象征。此处的互文性体现在赵大头将李雪莲的家比作国家领导人居住的地方,意指当地官员一直在努力确保李没有机会离家去投诉。在翻译这种互文符号时,译者使用了音译加注释的方法。因译文读者可能不了解“中南海”(Zhongnanhai)所承载的文化内涵,译者通过增补背景信息“where the national leaders live”构建互文语境,可使译文读者更容易理解为什么这里提到“中南海”。源语言与译文的互文性通过音译加注释的方法得以体现。

物质文化负载词及其翻译

物质文化负载词是指一个民族的经济社会生活、日常用品、生产工具和设施、科学技术等词语。因不同的民族有不同的生活习惯,人们所使用的物质产品及表达方式也必然不同。例如:

原文:揉揉头,将身子放回来,再抬头,见车前的妇女跪在地上,高举一块马粪纸牌,牌子上写着一个大字:冤[9]。

译语:He rubbed his forehead,sat back,and looked up,only to see a woman kneeling in the road directly ahead,holding up a cardboard sign with a single word scrawled on it:My Injustice.[10]

“马粪纸牌”是一种硬纸板,颜色为黄色,外观为粗纤维。它是一种生产工艺简单、成本低、产品

质量好的多功能板,主要用于生产中型纸箱、五金制品和一些廉价商品等。此处互文符号的互文性体现 于“马粪纸牌”在中国很常见,尤其是在农村或贫困家庭中。小说中,李雪莲是一位农村妇女,没有工作。她通过在“马粪纸牌”上写字伸冤,力图纠正不公正待遇,表明她出身卑微,生活拮据。葛浩文在翻译中使用“cardboard”一词加以替换。“cardboard”指一种由纸浆制成的材料,但比纸更厚、更硬,通常 用于制作卡片、盒子等。译者通过使用替换的翻译方法,保留了互文符号,力求再现源语言的互文性。

社会文化负载词及其翻译

不同社会有着不同的历史背景、政治特点和称谓方式,形成了具有独特民族特色的社会文化负载词。一个民族的传统、社会活动形式,以及对个人、社会和阶级等的习惯称谓,都属于社会文化负载词范畴。例如:

原文:你是李雪莲吗,我咋觉得你是潘金莲呢?[9]

译语:Are you Li Xuelian,or are you Pan Jinlian,Chinas most famous adulteress?[10]

互文符号是文学典故常见的互文形式。“潘金莲”这一人物原本出现在《水浒传》和《金瓶梅》中。书中,她和奸夫一道谋杀了自己的丈夫。这一互文符号在原文中充满了互文性。此处,“潘金莲”这一人物形象第一次出现在小说《我不是潘金莲》中。女主人公李雪莲被其丈夫秦玉河诽谤为“潘金莲”。秦玉河之所以称李雪莲是“潘金莲”的原因在于李雪莲婚前曾和别人发生过性关系,而当李雪莲指责秦玉河利用假结婚而与其他女人结婚时,秦玉河恼羞成怒,故随口说出了这样的话。此外,“李雪莲”和“潘金莲”两个名字中有相同的汉字“莲”,它们在汉语中发音相同,均为“lian”。所以秦玉河很容易把“李 雪莲”与“潘金莲”联想到一起。然而,在李雪莲看来,这是对自己的极大侮辱,因为这颠覆了她作为一个恪守妇道的妻子形象。她也因此变得愤怒起来,决定把他们的假离婚案公之于众,这样她就可以重获清白。葛浩文在翻译中,通过采用音译加注释的方法,增补了“Chinas most famous adulteress”,意为“中国臭名昭著的通奸女”,阐释了“潘金莲”这一形象的互文内涵,突出地反映了原文的互文性,也使译文的互文性得以构建。

宗教文化负载词及其翻译

宗教文化是人类文化的重要组成部分。它由不同文化背景下的宗教信仰、价值观等组成。宗教文化负载词往往导致跨文化交际的隔阂和翻译中的障碍,这主要表现在不同民族在语言、行为和崇拜心理上的差异。小说中出现了“阿弥陀佛”“阎王”等文化负载词。请看下面的例子。

原文:不咋样,还在床上躺着呢,离见阎王也不远了。[9]

译语:Not so good. Confined to bed. Probably not long for this world.[10] “閻王”是中国古代宗教神话中的阴间之神,是控制人间、地狱所有生物生死存亡的鬼王。“离见阎王也不远了”在源语言中表示“即将死去,离死亡不远”的意思。在目的语中,译者省略了“阎 王”这一西方读者可能不了解的互文符号,通过意译的翻译方法,将其翻译为“Probably not long for this world”,意为“将不久于人世”,准确地再现了源语的互文内涵。这样可以更好地体现互文性[11],有利于传播中国文化。

语言文化负载词及其翻译

作为文化的一部分,语言文化差异也会给翻译带来问题。鉴于英汉两种语言属于两个不同的语言系统,翻译涉及其不同的语言特征。这些特殊性反映在语音、词素、词汇和句法等方面。习语、谚语是语言文化负载词的两种主要表现形式。

汉语习语多来源于典籍、历史故事或日常口语表达,意义深刻,往往具有隐含意义。习语结构紧密, 语序不能随意改变。此外,由于其结构固化的原因,不能随意提取、增加或减少成分 12。无论是在口语还是写作中,准确恰当地使用习语可以使语言更加有趣、生动、鲜活。有些习语不难从字面上理解,而有些习语则需要人们了解其来源或典故以便理解其互文含义。刘震云在小说中大量使用了如“逼上梁山” 等习语。

原文:不把我当成坏人,能派警察看着我吗?他们步步紧逼,又把我逼上梁山了。[9]

译 语:They wouldnt have police out there if they didnt think I was a troublemaker. Little by little theyre driving me to despair.[10]

“逼上梁山”出自《水浒传》,指林冲等众多英雄被迫聚集梁山造反。这一互文符号具有“被强迫做某事”的隐喻。它在原文中具有很强的互文性。李雪莲原本不想再告状,但官员们不相信她,他们不断打扰她的正常生活。此次,她被逼无奈,决定继续她的投诉之路。正是官员的不断骚扰和不信任使她陷入绝望,这也是此互文符号的互文含义。然而,英语中没有意思相近的习语,因此葛浩文先生采用意译的方法,将其译为“driving me to despair”,意为“使我绝望”,以确保目的语读者能够理解。译文虽然省略了文化形象“梁山”,仍然表达了原文的准确含义。这种文化意象的缺失并不影响互文性在翻译中的体现[13]。

谚语是指由劳动人民创造并在口语中广泛传播的通俗语言,反映他们的生活经历和愿望等,具有简洁、形象的特点。小说中出现了如“打虎还靠亲兄弟,上阵还靠父子兵”等谚语。

原文:(她)还知道“打虎还靠亲兄弟,上阵还靠父子兵”这句话是错的。[9]

译文:She also realized that the saying “It takes a blood brother to kill a tiger,and you go into battle with your own soldiers” had it all wrong.[10]

“打虎还靠亲兄弟,上阵还靠父子兵”出自《增广贤文》,意思是人们在打老虎的时候要像兄弟一样并肩前进,在打仗的时候要像父子一样团结。因为每个人在战斗中都必须相互信任,父子关系才是最可靠的。该谚语强调了团结的重要性[14]。此处,“打虎还靠亲兄弟,上阵还靠父子兵”这一互文符号不仅表明李雪莲和李英勇应该团结一致,共同应对秦玉河带来的麻烦,而且也进一步表明了他们之间的血缘关系。李英勇作为李雪莲的亲兄弟,有责任帮助她摆脱困境,于是李雪莲才去找他帮忙。

葛浩文先生对此谚语的前半部分采用了直译的方法,后半部分采用了意译的方法。因为在互文指涉中,“亲兄弟”揭示了李雪莲与李英勇的血缘关系,这正是“a blood brother”,即:“血亲兄弟”的含义。而“父子兵”是一种隐喻的表达,具有团结和信任的意义。因此,“with your own soldiers”,意为“与自己的士兵一道”,比直译的方法更能让目的语读者理解。

综上所述,语言文化负载词因其深刻的互文含义,在翻译过程中可通过直译、意译、替换和省略等方法加以处理,以保留或再现源语言的互文信息,并构建译入语的互文符号,有利于读者理解其文化内涵,并进一步了解原语文化。

4 结语

文化负载词含有丰富的文化内涵,在跨文化交际中起着至关重要的作用。因此,对于文化负载词的翻译研究有助于促进不同文化的交流。由于文化负载词及翻译过程的互文性,从互文性的角度研究《我不是潘金莲》中文化负载词的翻译可以为文化负载词翻译研究提供可借鉴的经验。

首先,寻找互文符号是分析文化负载词互文性的第一步。文化负载词通常以指称、文学典故、谚语等互文形式存在。源语言中的互文性决定了文化负载词的深层互文意义,因此,正确理解源语言中的互文性起着至关重要的作用。译者必须弄清文化负载词的真正互文内涵,以避免误译现象的出现。

其次,当源语言中文化负载词的互文意义存在于目的语中且意义相同时,直译是首选,因为它更易于目的语读者理解接受。此外,直译能够保留源语言的互文符号和互文性,使原文风格得以再现并有助于将原文中的文化传播给目的语读者。然而,当文化负载词的互文性过于复杂、难以解释或对理解文本影响不大时,可以采用省略的方法。虽然省略了源语言中的互文符号,但原文的互文意义仍然存在,并且译文更加简洁明了。此外,由于文化空缺以及不同文化之间的差异,许多文化意象在目的语中不存在或具有不同的意义,因此,意译、替换、音译加注释等方法是译者更好的选择。这些翻译策略不仅能够传达文化负载词的互文性,而且有助于构建目的语语言的互文性。

此外,如果文化負载词的互文意义在源语言中是唯一的,而目的语语言中存在与之意义相同或相近的俚语短语或固定表达,那么替换则是一种可取的翻译方法。当源语言中的互文性对角色塑造、推进情节发展和理解原文至关重要时,可以使用音译加注释等方法。音译加注释在处理充满文化气息的人名、地名和菜名等时是最佳选择,通过注释可以解释其深刻的互文意义。

文化通常是复杂和不断变化的。因此,对于文化负载词的翻译不能一概而论,需要综合运用多种翻译策略,应尽可能保留和反映源语言中文化负载词的互文性,以便向目的语读者准确地传达中国文化的内涵,从而传播中国文化。

参考文献

[1]Newmark P.More paragraphs on translation[M].Clevedon:Multilingual Matters,1998.

[2]胡文仲.跨文化交际面面观[M].北京:外语教学与研究出版社,1999.

[3]廖七一.当代西方翻译理论探索[M].北京:译林出版社,2000.

[4]Nida E A.Towards a science of translation:With special reference to principles and procedures involved in Bible translating[M].Leiden:E J Brill,1964.

[5]Bakhtin M M.Problems of Dostoevskys poetics(Caryl Emerson,Trans.)[M].Minneapolis:University of Minnesota Press,1984.

[6]Kristeva J.Word,dialog and novel[M].Oxford:Basil Blackwell Ltd,1986.

[7]Hatim B,Mason I.Discourse and the translator[M].Shanghai:Shanghai Foreign Languages Education Press,2001.

[8]李海峰.汉译英译文评析:翻译中的文化自觉与语言意识[J].中国翻译,2020(6):43-49.

[9]刘震云.我不是潘金莲[M].武汉:长江文艺出版社,2012.

[10]Goldblatt H.I did not kill my husband[M].New York:Arcade Publishing,2014.

[11]周领顺.葛浩文式意译[J].中国外语,2018(3):32-37.

[12]邱能生,邱晓琴.文化差异背景下英汉习语翻译的异化和归化处理探微[J].上海翻译,2019

(1):56-60.

[13]周领顺,吴春容.文化身份与翻译还原[J].中国翻译,2017(5):48-55.

[14]孙乃荣,史耕山.文化自觉视野下的民俗文化英译研究[J].上海翻译,2019(2):37-44.

A Study on the Translation of Culture-loaded Words from the Perspective of Intertextuality

—Taking I Didnt Kill My Husband as an Example

Hao Jun

School of Foreign Languages, Shenyang Normal University, Shenyang

Abstract: Culture-loaded words, as language symbols recording culture, are the historical precipitation of a nations life style and the cultural core. They are not isolated linguistic symbols, but have intertextualities in nature. This paper takes Howard Goldblatts English version I Didnt Kill My Husband as an example to demonstrate the intertextuality of culture-loaded words in the original and the translated text, analyze the role of intertextuality in the translation process, summarize the main translation strategies of culture- loaded words, and conclude that the translation of the culture-loaded words can not only reflect the intertextuality of the source language, but also construct the intertextuality of the target language. The author believes that in order to better disseminate Chinese culture, translators should try their best to retain and reproduce the intertextuality of culture-loaded words in the original text and their intertextuality in the source language.

Key words: Culture-loaded words; Translation; Intertextuality