关注过程转变评价:“过程指导”理念下的议论文写作教学实践

2022-10-22陈烨菁

陈烨菁

摘要“过程指导”理念下的议论写作教学,以写作过程和评价过程为抓手,加强学生在写作过程中的思维可视化训练,并将过程性评价纳入到日常的写作教学评价中,在真正的深度学习中锻炼学生的写作思维逻辑,从而提高学生的写作能力。本文对“过程指导”的理论依据及其实践操作进行了较为深入的论述。

关键词“过程指导”思维可视化过程性评价议论文写作

“过程指导”理念是起源于美国20世纪60年代末70年代初以唐纳德·莫瑞和唐纳德·格雷夫斯等人为代表的一种写作教学理念。顾名思义,“过程指导”就是注重对学生的写作过程进行指导。在传统的写作教学中,教师往往关注写作前的指导以及写作后的评价,对学生如何写成一篇文章的过程却较为忽视。学生也同样如此,在写作中,学生往往关注的是写作前的审题立意,和最后呈现的整篇文章以及教师给定的作文评分,对于他人是如何谋篇布局的写作过程不甚关注,甚至于对自己的文章写作过程都懵懂无知,追问之下,很多学生都说是想到哪里就写到哪里,也不知道自己是如何写成的。

在当下基于核心素养培养的新课程改革中,写作教学正面临着重大的变革。叶黎明教授指出,在写作课程方面,我们正在经历“从写文章到做任务”的转变;在写作教学评价方面,我们正在经历从关注结果的“量化评价”到关注过程的“真实性评价”转变。

基于传统写作教学的弊端和当下写作教学的转变背景下,笔者决定在“过程指导”理念下突破传统的议论文写作教学,以“写作过程”和“评价过程”为抓手,加强学生在“写作过程”中的思维可视化训练,并将“过程性评价”纳入日常的写作教学评价中,锻炼学生的写作思维逻辑,以提高学生的议论文写作水平。

一、关注学生的写作过程

写作是方法、过程和学习成果三位一体的项目。在传统的写作教学中,写作方法和最后呈现的习作成果往往是教学的关注点,但写作过程却一直被忽视。平时习作和考试时,我们一直都不曾关注写作过程,他们只存在于每个学生的头脑中,无法呈现;写作评价体系中我们往往也只注重结果——最后的文章。但写作过程才是真正体现写作者思维的关键所在。南希·爱特维尔认为,写作就是纸面上的不断思考,写作并不总是文思泉涌、下笔如有神的,思考的过程有时候是混乱、复杂而又非常有趣的。但一个写作者必须对自己是如何进行写作的过程有清晰的认识,把自己的写作思维呈现出来,且对其进行不断地反思、修改,才能真正提高自己的写作思维和水平。

1.可视化写作思维

高三的写作教学以议论文为主,学生议论文写作时主要有两大难题:“有理说不清”“说理不深刻”。新课标第六个任务群“思辨性阅读与表达”提出,要发展实证、推理、批判与发现的能力,增强思维的逻辑性和深刻性。

(1)“思维过程图”——指向思维逻辑清晰有层次“有理说不清”反映出学生写作思维逻辑的混乱。

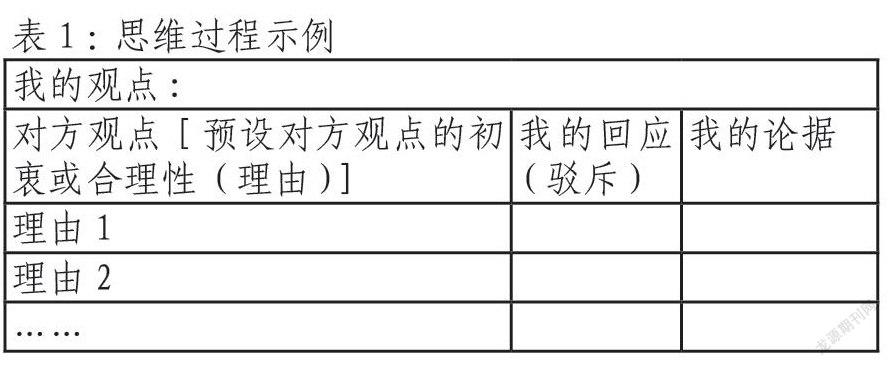

为此,笔者要求学生在下笔写作前,事先梳理自己的“思维过程”——从开头到结尾,你是如何构思的。“思维过程”可以以多种形式呈现:表格、思维导图或者文字等等。例如在一次“是否应该禁止学生在教室吃零食”的作文练习中,笔者提示学生在构思过程中不仅要表明自己的观点和理由,更要注意对方观点的合理性。笔者提供了一个“思维过程”示例(见表1)。表1:思維过程示例

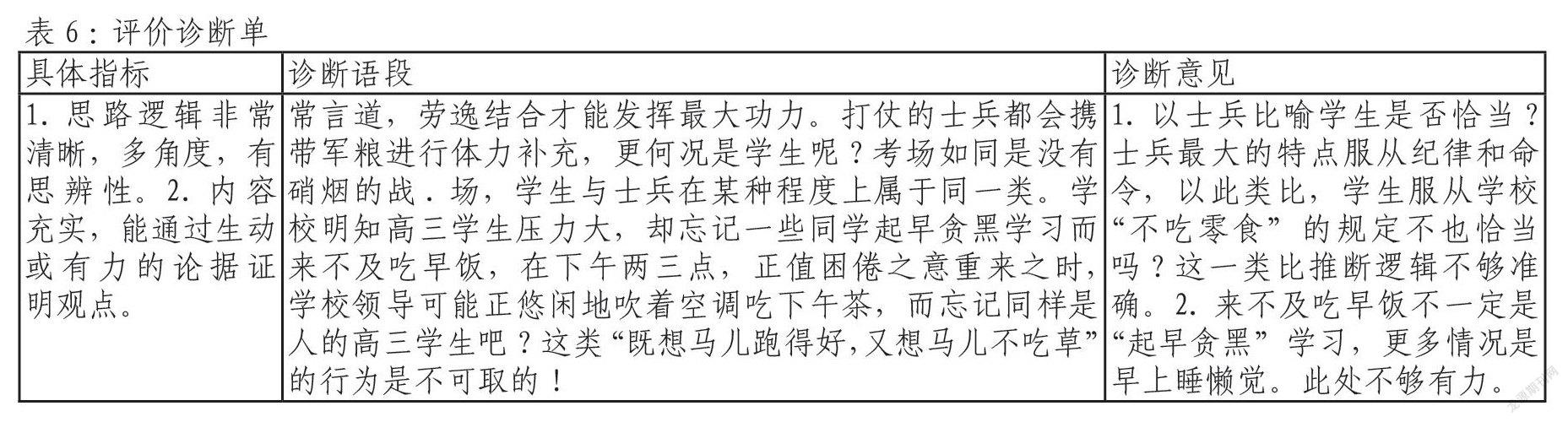

下面是一个学生的“思维过程图”(见表2)。

通过这样的“思维过程”呈现,学生不再是一头雾水地胡乱写作,而是尝试着将自己抽象的思维形象化,这既有利于学生梳理自己的思维逻辑,也能在交流中更清晰地审视学习他人的思维,从而填补自己的思维盲点,为后面的正式写作厘清思路,避免“有理说不清”的尴尬。

(2)“图尔敏模型”——指向思维逻辑严密深刻

“思维过程”的梳理可以在很大程度上解决学生写作上思维逻辑混乱的问题,但是“说理不深刻”这个问题依然存在。思路清晰但论述浮于表面,思维逻辑不严密、不深刻,才是学生写作时真正的痛点。结合“过程指导”理论,笔者在实践中引入“图尔敏论证模型”,让学生的思维路径可以打开,进行深度思维训练,有助于提高学生分析性和批判性思辨能力。

图尔敏论证模形,是英国哲学家图尔敏(Stephe Toulmin)在1958年在《论证的使用》一书中提出一个包括主张(claim)、依据(ground)、理据(warrant)、支持(backing)、模态限定词(modal qualifier)和例外(rebuttal)六要素的论证模式,后被称为“图尔敏模型”(见图1)。

图尔敏模型能够形象地展示有效论证所需的思维元素,建立论证与批判性思维之间的密切联系。该模型既是论证模型,也是思维模型,使思维从无形到有形,进而帮助构建合理论证,解构已有论证,分析和评价其合理性,并校正论证中不合理的部分。在这一模型中,我们可以看到,“依据”就是与论证相关的数据、事实、证据,相当于以往写作教学中的“论据”;“主张”相当于被论证的结论、观点;“正当理由”,是连接论据和观点之见的一些普遍性原则、规律,相当于大前提(一般会被省略);“支持”是为正当理由(大前提)提供进一步支持的陈述,来展示原则、规律的客观性。尤其要注意的是“限定”和“例外”。“限定”是为确保观点或结论成立,而对论证范围和强度做的限定;“例外”是对已知反例的考虑,并进行补充性说明。这就要求我们在论证过程中要充分考虑那些反例、限制条件等,只有将其考虑进去,才能使我们的论证过程更为严密,论证思维更加深刻。

笔者以2021年温州一模的作文为例,依托“图尔敏模型”进行论证思维提升训练。题目如下:

宋代邵博在《闻见后录》中说:“书生之见,可言而不可用者哉!”后多借书生之见来指读书人不切实际或不合时宜的见解。然而若书生不见,或书生无见,也未必是时代之福。

学生例文《书生有见,时代之福》反映了绝大多数学生的论证思维缺陷,该文的文本内部论证结构如下(见图2)。

从论证结构图示中我们可以发现,该学生的观点是反对邵博所言的“书生之见可言而不可用”,但在论证过程中完全是自说自话,简单粗暴地一键否定邵博的言论,且对材料中重要信息“书生之见的解释”完全忽略,这样的论证逻辑是浅层次的,缺乏严密性和深刻性。我们在反驳别人的观点时,可以先看看对方观点的论证过程是否严密,然后试图找到对方论证过程中的漏洞对此进行攻击反驳,这比直接反驳对方观点显得更高明。例如,邵博的论证逻辑,如果用“图尔敏模式”来分析如下(见图3)。

从图中我们发现,“限定”和“例外”都缺失,因此随便找一个反例就可以推翻邵博的结论。除此之外,其“正当理由”也因缺乏“支持”,也站不住脚,可以对此进行反问,“一切实际或不合时宜的见解”一定没有价值吗?答案是不一定,原因可以有很多:某些不合实际、不合时宜的之见或许是对时代的超越,在当时虽不被认可,但终有一日会展现出价值;“不切实际、不合时宜、无用”这种判断标准本身就是功利主义的,但思想和精神应超越这些功利现实因素;哪怕无论是当下还是未来,都是不切实际、不合时宜观点,也应有存在的空间。

无论是对自我观点的论证还是对对方观点的反驳,依托“图尔敏论证模型”,我们可以更為直观和严谨地进行论证,减少论证过程的漏洞,使写作思维逻辑更加严密深刻。

2.反刍写作细节

一篇好文章,必须达到“文”与“质”的和谐统一。如果说写作思维可视化是对写作过程中最重要的“质”——思维筋骨做提升,那除了思维筋骨之外,对“文”的追求——语言形式的美感也是过程写作教学中的重要一环。

平日的阅读积累和摘抄,不能仅记录在本子上,更应该内化在肚子里。但人的思维内化后的语言美感如同是笔端自动生成的,即所谓的“妙笔生花”;但那些“花瓣”具体来自何人何处何文,大多数人从不细想,从未反刍。

因此笔者要求学生在按照先前的“思维过程”写完整篇作文之后,重新回顾自己的文章,审视自己的语句用词等写作细节,回顾自己在写作过程中哪些语句、素材或者文章结构等是自己的得意之处,写作时是怎么想到这些内容的,是否从以前的课堂或者文章中汲取了灵感,然后将这些内容记录下来,写成“小作者说”,并在写作交流课上互相分享自己的心得体会。

学生在写作完成后及时进行自我写作细节的反刍,有利于克服自己的思维惰性,从而不断强化自身在文章结构、素材运用以及词句揣摩借鉴运用上的意识。除此之外,“小作者说”的交流分享,还能在提升学生对于日常阅读素材积累和积极运用的关注,激发学生“阅以致用”的兴趣,学习借鉴他人的运用方法。

二、强化过程性评价

新课程改革注重教、学、评的一体化,其中教学评价在新课改中起到“指挥棒”的作用,评价即教学,评价即学习。“过程性”评价是区别于“结果性”评价的先进的评价观,强调对写作者的写作过程进行评价。如何将过程性评价嵌入议论文写作教学中,笔者做了以下几点尝试。

1.自主建构、深度学习

一篇作文的评价标准应该如何制定,这是教师在教学前首先应该思考的,它指向教师对教学目标的清晰认识。以往我们常常采用教师事先准备好的典型写作案例,然后结合案例向学生阐释自己已经制定好的写作评价标准。但这种教学模式是知识灌输式的教学,学生在学习过程中是被动接受知识,只是通过具体的例子模糊地了解写作时应该达到的标准,按照 SOLO 分类理论,此时学生的思维结构只停留在浅层次——单点或多点结构层次。那如何才能让学生的思维结构进入深层次——拓展抽象结构层?那就是让学生真正成为评价主体,参与建构写作的评价标准。之前在传统的写作教学中也有过让学生成为评价者的尝试,学生自评作文或者小组合作进行生生互评等,但这些学生评价依然是建立在已有的教师制定好的评价标准的基础上,所谓的学生评价主体只是一个评分操作员。因此,让学生真正参与评价的关键在于参与制定写作评价标准,这能把教师所知道的教学与评价目标转化为学生的学习目标,使“评价即教学”向“评价即学习”的转换。

那该如何实现让学生参与写作评价标准呢?笔者先向学生提供了语文考试大纲,请学生参考考纲的要求,制定一份新的优秀作文的评价标准。考纲中对作文的要求分为“基础”和“发展”两个等级。基础等级下有6个细则:(1)符合题意;(2)符合文体要求;(3)感情真挚,思想健康;(4)内容充实,中心明确;(5)语言通顺,结构完整;(6)书写规范,标点正确。发展等级下有4个细则:(1)深刻:透过现象深入本质,揭示问题产生的因果关系;(2)丰富:材料丰富,形象丰满,意境深远;(3)有文采:词语生动,句式灵活,善于运用修辞手法,文句有意蕴;(4)有创新:见解新颖,材料新鲜,构思新巧,推理想象有独到之处,有个性色彩。学生从考纲的细则中初步建构出优秀作文要具备几点要求:(1)语言形式要富有文采;(2)思维观点要深刻独到;(3)素材内容要丰富新颖;(4)文章结构要合理完整。

上述学生制定的四点要求能否成为一份合格的作文评价标准呢?恐怕还不行。无论是考试大纲中的评价细则还是学生初步制定的四点要求,似乎放之四海而皆准。但是“万金油式”的写作评价标准是虚浮的、抽象的,缺乏针对性的。而我们的任何写作都是有特定的具体的情境的,我们不能脱离具体情境来对文章的语言、思维、素材、结构等进行评价。因此,我们在引导学生参与建构写作评价标准时必须强调要在具体的写作情境中,建立具体的有指导意义的评价标准。比如下面这个作文题目:

前几日的周前讲话时,年段长规定:“教室是学习的场所,不是餐厅,也不是茶馆,因此不允许学生在教室里吃饭、吃零食、水果,并且分零食会造成学生间的攀比风气。”你对这条规定是否同意?同意的话,说明你的理由,不同意的话,也请有理有据地表达出自己的意见和看法,并以演讲稿的形式写明你的观点。

这个题目有许多具体的限制,如范围(学校)、对象(年段长)、文体(演讲稿)、任务(提出意见及建议),而且情境具体真实,学生有话可讲。所以笔者首先给学生观看了一段演讲视频《寒门贵子》以及提供了一篇闻一多的《最后一次讲演》演讲稿,让学生对演讲有一个感性的认知,之后记录下自己对于演讲稿写作的几点想法。然后笔者挑选了两个学生已经撰写好的演讲稿,让他们拿着自己的演讲稿在全班面前演讲,其他学生边听边记录演讲稿的优缺点。最后结合自己的经验体会,小组合作探究,从之前四篇演讲中归纳出关于演讲稿撰写的要求,尝试拟定“优秀演讲稿的评价标准”。笔者给学生搭建了一个评价支架以供学生参考(见表3)。

经过小组内部的讨论以及班中各小组的补充、修改,学生最终制定了优秀演讲稿的评价标准(见表4)。

学生参与评价标准的制定不仅极大地激发了学生的主动性和积极性,而且还真正促进了深度学习,在理论思维上有了飞跃。按照比格斯对学生的学习结果从低到高的层级划分,学生在“自主建构评价标准”的活动中,是对演讲稿的多个问题进行了抽象的概括,并从理论的高度分析问题、深化问题,使问题本身的意义得到了拓展,这是一种真正的高階思维训练。

2.以评促改,诊断提升

学生自主建构完评价标准之后,接下来就是要将这份评价标准真正应用起来。笔者要求学生运用自建的评价标准去评价自己以及他人的作品。此时每个学表5:反思诊断单生既要充当一个严格的作者也要力图成为一个敏锐的读者。评价不仅是对学习结果的价值判断,还对学习的过程有明显的回流作用,能够导向学习过程的不断修正,成为促进学生发展的媒介。通过回流作用,能够将评价的过程与学习的过程交互在一起,成为学生发展的必由途径。

学生首先应该学会对自己的作品进行理性分析,以往的自我评价往往过于虚泛,没有具体的参照标准,现在可以对照评价表中的具体指标对自己的文章进行详细解剖,并反思自己的不足之处。以“演讲词的开头”为例,学生可以给自己开一个“反思诊断单”(见表5)。

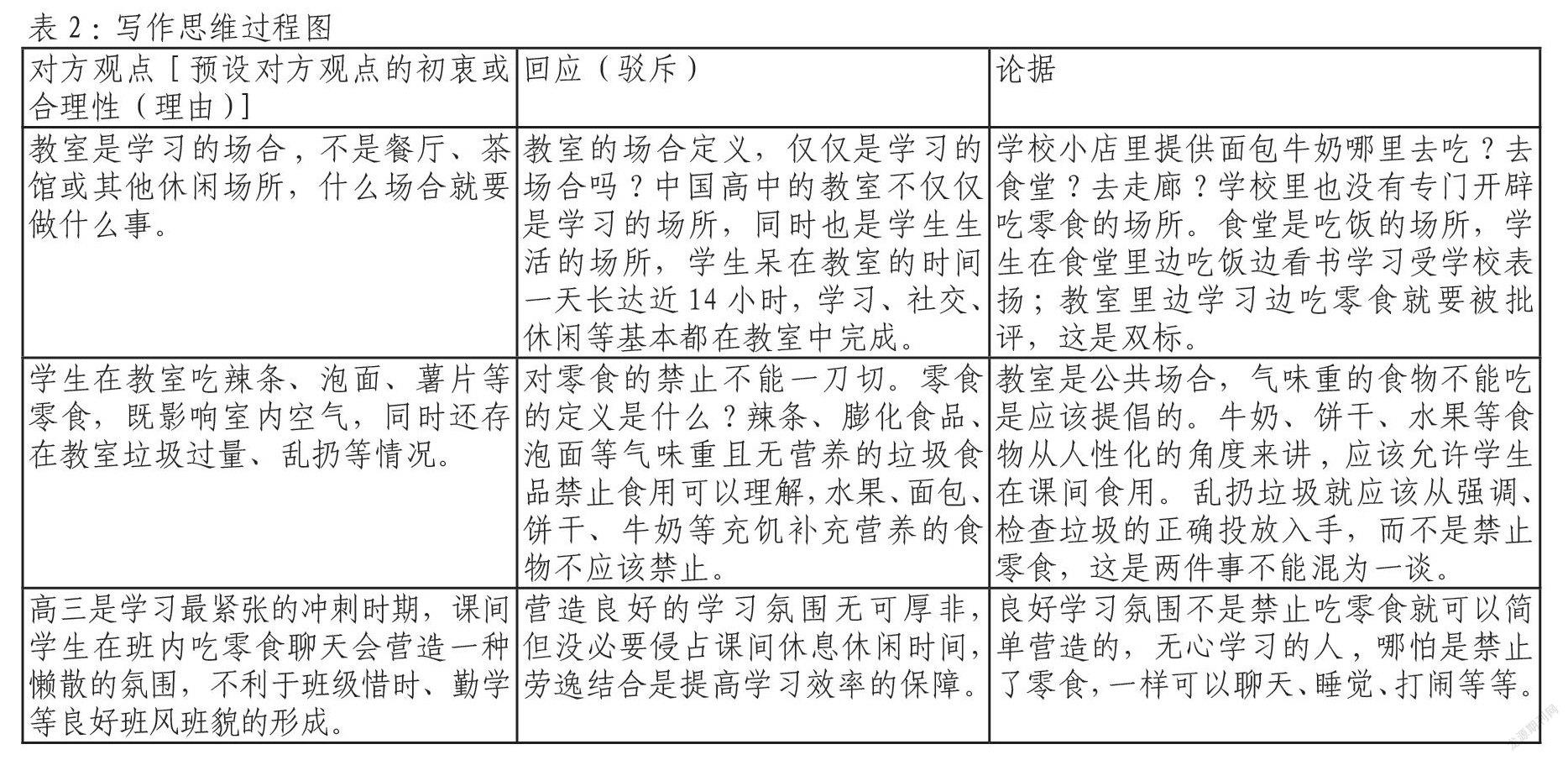

其次,每个学生还要学会以敏锐的读者眼光去评价他人作品,对照评价表中的具体指标对同学的作品进行分析评价,给他人的作品开一个“评价诊断单”(见表6),给他人的习作提些富有建设性的意见。

好的文章是修改出来的,而我们平时的作文评价往往是针对整体做一个大致评价或仅仅是一个分数,对学生作文的某个部分或细节的关注度是远远不够的。当然这也是因为教师的时间精力实在有限,若要对学生的每篇习作都做细致分析、提出意见,也不符合教学实情,最多只能偶尔为之。但其实这种细致的意见反馈是非常有效的,对学生写作水平的提高会有很大的帮助。因此,笔者建议可以将这个环节放手交给学生自己,这一方面可以提高学生对他人作品的解读分析能力;另一方面可以以评促改,给他人的习作在各个角度、细节方面提出修改意见,督促学生反复修改,这对提高学生写作能力非常有效。

过程指导理念下的议论文写作教学,始终关注的是学生在写作过程中的需求与困难。笔者希望通过对学生“写作过程”的关注以及“过程性评价”的教学实践,突破一直以“结果——文本”取向为基本写作教学范式,真正提高学生的语文核心素养,让每一个学生在每一次写作中都能得到进步。

[作者通联:浙江绍兴鲁迅中学]