新中国第一枪厂:国营626厂

2022-10-22徐纪林

□徐纪林

位于北国边陲黑龙江北安的国营626厂(国营庆华工具厂)曾经是世界上最大的手枪与冲锋枪生产厂之一,其产品种类一度占据我军步兵枪械种类中的一半,也频频出现在二十世纪后半叶的战争热点之上。626厂历史悠久,其前身是张作霖在辽宁沈阳创建的东三省兵工厂。可惜的是,进入二十一世纪后,在种种因素的影响下,626厂最终走进了黄昏。在此,我们对626厂简史及其军品生产作一回顾。

解放前简史

1916年6月,张作霖任奉天督军后在辽宁沈阳大东边门内设立奉天军械厂,从事修械与枪弹制造工作。为了适应东北军大规模扩军的需求,该厂于1919年开始扩建并于1922年4月定名为东三省兵工厂。到1931年九·一八事变前夕,东三省兵工厂成为当时全国规模最大的兵工厂。其枪厂共生产了13万余支十三式步枪、400挺十七式仿日轻机枪与100挺十三式重机枪。

1931年9月18日,日本关东军在沈阳发动了九·一八事变。位于沈阳的东三省兵工厂于9月19日上午10时被关东军第29联队占领。自此到1945年8月东北光复,这家当时中国最大的综合兵工厂沦落为日本帝国主义的战争机器。1932年10月29日,窃据了原东三省兵工厂资产的奉天造兵所成立,开始生产发射药、炸药,同时进行修械工作。1936年6月,奉天造兵所改为由伪满洲国军政部与日本民间(即三井物产与大仓组)共同出资并管理。但没多久就被并入在沈阳郊区新成立的南满陆军造兵厂。奉天造兵所与南满陆军造兵厂的主要产品是弹药,其枪厂产量一直不高。主要产品均为日本制式武器,包括三八式步枪、三八式马枪与少量九九式步枪,九六式、九九式轻机枪,以及九二式重机枪等。1944年12月被美军轰炸后,奉天造兵所损失比较大,开始进行疏散搬迁,到日本投降时,枪厂剩余的规模不大。

东三省兵工厂1920年代利用从奥地利引进的图纸、技术与设备生产的十三式步枪,这支是后期产品

奉天造兵所1930年代试生产的三八式步枪

奉天造兵所1939年生产的九二式重机枪(美国James D.Julia拍卖行照片)

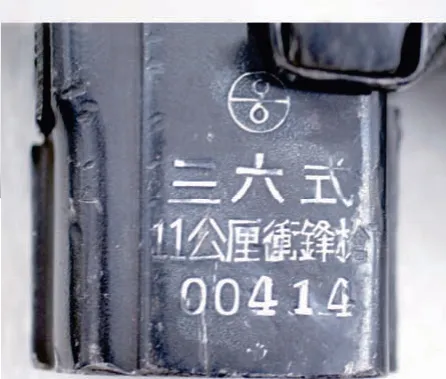

1945年8月东北光复之后,苏军于9月10日进驻造兵所,于1945年9月23日~11月6日以及12月7日~1946年2月20日之间总计搬走优良设备2400余部,材料上万吨,并炸毁一部分设备设施。1946年3月国民党兵工署接管该厂,改名为兵工署东北行政委员会沈阳兵工厂,并于7月7日恢复生产。11月9日改名为联勤兵工署第九十工厂,九十厂先期进行日本步枪改为7.9mm口径的改膛工作,后期以日本九九式步枪为基础生产了一批临七九式步枪,以及三六式冲锋枪(仿美M3A1)与仿捷克ZB26轻机枪。

九十厂1946年生产的三六式仿美M3A1冲锋枪

1948年11月1日解放军进驻兵工厂,并将该厂命名为沈阳兵工总厂。1949年9月该厂更名为沈阳第一厂,其枪厂主要进行修械工作,同时继续生产一批三六式冲锋枪与临七九式步枪等产品。

解放初期过渡阶段

沈阳厂以日本九九式步枪为基础设计生产的7.9mm口径临七九式步枪节套标识。注意左下侧为国民党联勤九十厂时期产品,右上侧为沈阳解放后1949~1950年时期产品。照门均为简化形式,机匣两侧亦有为防尘盖开的滑槽

五一厂1949年12月生产的仿美M1卡宾枪

1949年11月沈阳第一厂改名为五一工厂。根据中央军委决定,五一厂第一制造所(枪所)于1949年底开始苏式PPSh-41冲锋枪与美国M1卡宾枪的仿制工作。由于五一厂的前身有生产三六式冲锋枪积累下来的冲压工艺经验,PPSh-41冲锋枪的仿制工作进展顺利,并于1950年1月正式投产,同年秋被命名为50式冲锋枪,使用7.62mm苏联TT式手枪弹(后定型为51式手枪弹)。但仿美M1卡宾枪在试生产了几百支之后于1950年初停产。国产50式冲锋枪是枪所在没有外援前提下的独立仿制,与苏联产品相比,在细节上稍有不同。另外,出于弹鼓制造与可靠性等方面的因素,在国内只生产了无加强筋的35发弹匣,未生产弹鼓。1950年冬枪厂迁厂之前,50式冲锋枪的累计总产量为3万余支。这个时期,五一厂枪厂(1950年11月初,五一工厂第一制造所改名为五一厂枪厂)产品使用的厂标是字母SY加齿轮,其中SY是沈阳汉语拼音首字母。

迁厂黑龙江北安

1950年朝鲜战争爆发后,中国人民志愿军主力于10月19日跨过鸭绿江进入朝鲜作战。两天后,东北人民政府工业部军事工业管理局决定,将沈阳以南地区的兵工厂进行迁移,五一工厂第一制造所迁往黑龙江北安。1950年11月3日枪厂北迁工作开始,1951年1月20日完成建设,沈阳一共迁来1631名职工。1951年5月全面恢复50式冲锋枪的生产。同时,1951年3月1日,该厂被命名为三二工厂,1951年又于本地招收了1200名徒工,生产能力进一步扩大。1951年6月,三二工厂改名为626厂。

迁厂后,为了支援战争前线,626厂在恶劣的生产生活环境下迅速恢复50式冲锋枪的生产。1951年6月末第一批2628支产品装车运往前线。至1953年6月50式冲锋枪停产,626厂总计生产了358261支50式冲锋枪,同时还少量试制了装有三棱刺的七九步枪与51式手枪等枪械。1952年9月3日,朱德总司令来厂视察,离开前向厂里要了一支国产50式冲锋枪作为留念。

626厂生产的50式冲锋枪的上机匣除“五〇式”外有两种厂标,早期厂标为三二加五角星。厂名更换后,厂标为东北兵工局标志加626。

1950年代战后的枪械生产

国产50式冲锋枪。左下为早期沈阳五一厂生产的产品机匣标识,中为黑龙江北安三二厂时期的产品机匣标识,右下为晚期626厂生产的产品机匣标识

626厂生产的54式手枪。左为1950年代的早期产品,弹匣底部有背带环,右为1960年代以后产品。中央插图为套筒顶部标识。左侧插图分别为1963年产品、后期产品以及1957年为公安战线生产的枪身左侧标识方式,后期产品取消了年号标识。数字“66”为626厂缩写产品厂标。右下插图为M20型54式手枪的标识方式

朝鲜战场局势稳定下来之后,在苏联体制影响之下我国兵工生产开始实行中央统一管理,统一分工。1951年6月30日中央兵工局(即稍后的中央人民政府第二机械工业部二局)将黑龙江北安三二枪厂正式更名为第626厂,主要负责冲锋枪生产。同时,位于四川重庆鹅公岩的西南兵工局21分厂被命名为第296厂,负责步枪生产,并将前国民党二十一厂步枪所划归296厂。同样位于重庆的前国民党二十一厂的机枪生产部门被整合并命名为第456厂,专门从事重机枪的生产。此外,轻机枪生产由云南昆明356厂负责,手枪生产由山西太原106厂负责。1957年4月23日,经国务院保密委员会与第二机械工业部批准,626厂被赋予第二厂名“国营庆华工具厂”。

朝鲜战争爆发后不久,我国向苏联紧急订购了大批枪械,但其中不包括手枪。根据中央兵工局要求,1951年初全国几个兵工厂同时开始了手枪仿制工作。106厂、456厂与北京546厂相继开始对苏联TT-33式手枪进行仿制,并在稍后被统一命名为51式手枪。356厂则对德国瓦尔特PPK小型手枪进行仿制,并被命名为52式公安手枪,该枪为7.65mm口径,采用勃朗宁.32 ACP手枪弹。626厂也进行过TT-33式手枪的仿制,但冲锋枪生产任务繁重,手枪没有量产。51式手枪是国内各厂独立测绘仿制的,没有使用苏联技术支援的文献记载。

朝鲜战争结束后,二机部二局于1953年10月20日决定106厂停止51式手枪的试制,转由626厂生产。同时决定,第一个五年计划期间,国内的7.62mm手枪全部由626厂进行生产。从1954年开始,国家投资80亿元旧币进行手枪生产的基本建设,机器设备尽量由106厂调拨。上级机关还决定,从106厂调拨相关技术人员5名,技术工人50名给626厂。同时调拨的还有106厂与手枪生产有关的全部工具与夹具。626厂于1954年4月5日投料生产54式手枪,并于月底完成首批100支的任务。1954年10月二机部与订购局以(54)技字第397号文件证书批准生产定型,并命名为54式7.62mm手枪。54式手枪生产早期,626厂按苏联提供的图纸、技术生产过其他枪械,也有苏联专家到厂协助生产,但没有苏联向626厂提供过TT-33手枪生产技术的记载,54式手枪也不包括在1953年第一批使用苏联技术制造的6种步兵武器之中。

本文作者见到的一支加装消声器的M20型54式手枪,626厂生产。不清楚该消声器是在什么样背景下加装的,以及枪管实际质量增加后自动循环动作是否可靠。下方左图为枪管与消声器连接处,下方中图为套筒标识,下方右图为枪身标识

626厂54式手枪的生产主要依赖的应该是106厂自己测绘仿制而产生的图纸、资料、工艺与工装。54式手枪投产前,626厂一直进行的是单一品种生产。为了协助54式手枪投入批量生产,626厂建设了专门的车间,人员也增加到890多人。54式手枪是我军干部在长达半个世纪中的标准配枪,也曾是公安干警的主要配枪之一。1960~1961年间,626厂为支援亚非拉国家的武装力量,生产了一批没有厂标与中文标识的M20型54式手枪,并于1961年6月3日向越南援助了20000支包括M20型在内的54式手枪。

1954~1985年间,626厂一共生产了2488091支54式手枪。实物表明,626厂的54式手枪一直生产到了2000年之后,总产量应该接近或者超过250万支。

50式冲锋枪停产之前,二机部就决定626厂转产仿制苏联PPS-43冲锋枪,仿制工作自1953年6月开始,8月投料试产,至年末生产了470支成品。该枪于1953年12月10日定型为54式7.62mm冲锋枪,1955年7月15日停产(生产线后来又曾再次启动生产)。54式冲锋枪全枪主要为金属结构,自由枪机式自动方式,折叠式金属枪托,主要零件采用相对比较简单的冲压工艺制造。未定型前,机匣标有626与生产年月,定型后取消了厂名与月份标识。机匣上型号则一直以“仿四三式”进行标识。

雷锋持54式冲锋枪拍摄的一张经典照片。右下角为晚期54式冲锋枪的机匣标识

1953年12月定型后至1957年最后停产,626厂一共生产了272200支54式冲锋枪。

1953年3月斯大林去世之后,接任苏联领导人地位的赫鲁晓夫为了巩固自己在苏联以及社会主义阵营国家中的领导地位,一反斯大林年代不向中国转让其先进现役武器技术的做法,向我国开放了包括原子弹、导弹、飞机等在内的全方位军事技术转让。1955年1月11日,苏联以政府换文方式开始向中国提供其现役陆军武器实物与制造技术,其中包括AK-47突击步枪。虽然苏联在设计7.62×39mm弹与AK-47步枪的时候参照了二战期间纳粹德国设计的7.92×33mm中间威力弹与使用该弹的StG44突击步枪,但早期仍将其定位为替代PPSh-41与PPS-43这类使用手枪弹的冲锋枪。中国引进AK-47时同样是按冲锋枪引进,并分配给626厂进行生产。

早在双方谈判初期的1954年10月19日,626厂就接到了二机部二局停产54式冲锋枪,准备生产AK-47的电报。随后,二局下达了1955年7月开始试制新枪,1956年第一季度定型并完成5万支的任务。由于苏联资料未按计划到厂,54式冲锋枪的生产又继续了一段时间。1955年8月21日,781册、18875页的AK-47技术资料到厂,厂里立即成立了翻译委员会,并于9月1日开始资料图纸的翻译工作。在40位翻译人员的努力之下,11月5日翻译工作结束。

早期生产的56式冲锋枪。这个时期的56式冲锋枪没有固定刺刀,准星护翼为苏联的开口形式。这支56冲为1958年产品

本文作者中学时期在附近部队手持一支后期生产的56式冲锋枪。图中可见锻造机匣56式冲锋枪右侧的一些特征

与之前626厂生产过的几种以冲压为主的低精度、结构简单的惯性枪机冲锋枪制造不同,我国引进的AK-47“冲锋枪”为锻造机匣,枪机回转闭锁机构。全枪制造一共有3075道工序,量具3959种,刀具、夹具各1101种,冲具226种。同时,为了达到日产160支的设计能力,共需金属切削机床642台,锻压设备73台,枪管专用机床25台,其他机械设备98台,动力设备34台,非标准设备91台,总计963台。苏联在提供图纸技术的同时,还提供了400套散件、5000个机匣坯料、10000个枪机框以及枪管与枪机坯料,协助生产线试生产。1956年11月2日,二机部、军械部联合定型组来厂进行了全面检查后决定626厂试制生产的AK-47冲锋枪可以进入批量生产。1957年1月3日,军械部行文通知将国产AK-47正式命名为1956年式7.62mm冲锋枪,简称56式冲锋枪。

早期的56式冲锋枪与苏联产品基本相同,但没有投产可取下的枪刺。为适应丛林与山区作战需要,626厂设计所于1963年1月在苏联AKS-47冲锋枪基础上设计了向下折叠枪托的56式冲锋枪,总后军械部于1963年10月10日批准56-1式冲锋枪生产定型。1965年,626厂为56式冲锋枪增加了固定在枪管上的三棱枪刺。为了解决56-1式冲锋枪枪托折叠机件磨损快的问题,626厂设计了侧向折叠枪托,并于1981年11月18日经轻武器定型委员会批准定型为56-2式冲锋枪。进入1990年代,626厂为特种部队、海军与装甲部队在56-2式的基础上设计了56C式短管冲锋枪。

另外,与M20型54式手枪的情况类似,626厂也生产了一批M22型56式冲锋枪与M24型56-1式冲锋枪。这批枪械没有汉字与厂标标识,主要用以出口援助亚非拉国家。1961年6月3日,626厂向越南出口了30000支56式冲锋枪,其中包括10000支M22型。

1958年大跃进期间626厂盲目追求放卫星,大幅度增加了冲锋枪的产量,但放松了质量检查制度,发生了70000支冲锋枪返修的事件。由于1969年中苏边境冲突,上级部门为各厂下达了超过产能的战备时期订货。626厂的56式冲锋枪的设计年产量为20万支,动员年产量25万支,但在1969年底的6911会议上上级要求1970年动员生产50万支。当时各厂为了简化生产,提高产量,分别推出冲铆结合机匣以替代锻造机匣。我国并没有从苏联引进采用薄钢板冲铆机匣的AKM步枪生产技术。为了降低生产成本,1960年代中期626厂开始摸索冲铆机匣的制造工艺,并进行了试产。为了提高产量,1969年626厂将还在试制中未成熟的冲铆机匣56式冲锋枪迅速投产,并在动员生产中招聘了非熟练工人,结果大部分56式冲锋枪成为“打不响,打不连,打不准”的“三不”冲锋枪,并由于导轨脱焊等原因造成大批援外产品退货。1969年底与1970年初生产的30万支冲锋枪全部进行了返检返修,查出170万个废品零件,220万个返修零件。6万支成品枪返修后也只能发给民兵使用,给国家造成了巨大损失。以冲压工艺生产步枪机匣一直到1970年代中期在解决了薄钢板点焊的可靠性问题之后才逐渐成熟。

一支在境外被镀金的冲压56-1式冲锋枪。左下角为1965年早期锻造机匣56-1式冲锋枪的标识,右下角为1979年冲铆机匣56-1式冲锋枪的标识,左上角为M24型56-1式冲锋枪的标识

626厂生产的56C短管冲锋枪

626厂1957年生产的57式信号枪

626厂1962年生产的59式手枪。下图为比较少见的八一五角星军标握把,上图为标准五星盾牌警用握把。59式手枪是已知唯一以拼音标识型号的武器,型号标识为59SHI

1956~1978年间,626厂共生产3517377支56式冲锋枪,1965~1983年共生产56-1式冲锋枪1184778支,1981~1985年共生产56-2式冲锋枪427956支。56式系列冲锋枪是我军二十世纪下半叶的主要装备之一,曾在中印、中苏与中越等冲突中大显身手,同时也在全世界各地的大小冲突中频频露面,其品质受到普遍好评。

朝鲜战争期间,296厂曾经仿制过一批苏联什帕金设计的26mm SPSh-44信号枪。1957年6月626厂在54式手枪的生产线上又插进了这种信号枪的生产,并于9月23日通过验收。同年12月16日经二机部及军械局批准定型为57式26mm信号枪并投产,57式信号枪于1958年停产,总产量42405支。

1959年初,626厂接到二机部六局的指示,为公安部对苏联马卡洛夫设计的9mm PM手枪进行仿制。626厂的设计工作从1959年3月到6月15日完成,并在54式手枪生产线上试制成功。仿PM手枪被命名为59式9mm手枪,由于仿制品是公安部订货,军械局没有对该手枪进行过定型。1959年当年,626厂完成了10020支59式手枪的生产,1960年完成26000支的生产。在进行了4年生产之后,59式手枪于1963年5月20日停产。实际观察表明,空军接收了部分带有警徽握把的59式手枪作为飞行员配枪。该枪也曾作为军事代表团礼品赠送外军官员。

自主产品设计

根据上级指示精神,1958年10月15日626厂成立了轻武器设计所,职工133名,工程师1名,技师5名,技术员41名。设计所成立后不久,1959年二机部根据张爱萍副总长的指示下达了(59)科技字第1422号文件,要求所里研制高级军官小型军用自卫手枪。设计所以356厂生产的52式公安手枪为基础进行研制,改进了一些机构并增加了一些功能。自卫手枪的研制过程并不十分顺利,5个月时间内研制了37批样枪,解决了几个技术问题。626厂研制的自卫手枪于1964年7月4日经国家轻武器军工产品定型委员会(64)技科字第1458号文件批准为64式7.62mm手枪,并作为储备设计定型。626厂曾经生产过小批量的64式手枪,于1971年6月转给9449厂及216厂生产。64式手枪使用以勃朗宁.32 ACP弹为基础研制的7.62mm 64式手枪弹,惯性枪机,双动扳机。投产后主要作为警用手枪配备。

64式手枪定型当年,626厂生产的64式手枪。与后期其他厂产品不同,626厂早期产品采用的是八一五角星握把

本文作者与一支没有安装弹匣的64式微声冲锋枪摆拍合影,可见右侧打开的防尘盖。上方小图中,左图为这支1966年产品的标识,右图为快慢机特写

1959年二机部在与自卫手枪研制任务的同时下达了微声冲锋枪的研制任务。626厂设计所在二机部轻武器研究所与北京工学院等单位的协助下开始进行微声冲锋枪的研制。微声冲锋枪是我国独立自主进行研制的,研制历时5年,试制枪样品17批111支,逐渐解决了一系列主要与消声效果有关的问题。在进行了9次鉴定试验之后,微声冲锋枪与自卫手枪同时于1964年7月4日经国家轻武器军工产品定型委员会(64)技科字第1458号文件批准定型为64式7.62mm微声冲锋枪,开始进行批量生产并作技术储备。64式微声冲锋枪采用64式7.62mm微声冲锋枪弹(即亚音速的51式手枪弹),配备20或30发弹匣,自由枪机式自动方式。

1960年,根据中国人民解放军总参谋部第二部下达的(60)情边字第01号文件《关于对无声手枪提出初步战术性能要求》的精神,626厂与475厂经过反复协商,于1965年3月27日签发无声手枪(即微声手枪)及弹药论证协作会议纪要,确定了枪、弹的配套进度,并开始进行研制。该枪为我国自主研制,1965年1月国防科委曾以(65)科网字186号文件批复,同意微声手枪的战术要求。为了达到这些战术要求,626厂研究所进行了各种消声装置的深入研究,最后决定采用单筒设计。1967年6月24日,国家轻武器定型委员会(67)科技字第395号文件批复该产品定型为67式7.62mm微声手枪并投产,同时作技术储备。67式微声手枪采用67式7.62mm微声手枪弹(即亚音速的64式手枪弹)。研制过程中曾经试验过主消声筒下方平行加装辅助消声筒的设计,但定型时并未采用。由于不明原因,这种消声效果稍好的双筒型67式微声手枪也曾经生产过。

两种消声器形式的67式微声手枪。上为定型形式的标准67式微声手枪,2000年产品。下为双筒形式的67式微声手枪,1999年产品。左下角为双筒形式67式微声手枪右视图,右下角为该枪标识

定型前626厂试产的80式战斗手枪。下方匕首与刀鞘在一起可以兼作折叠肩托。管身上“ZDSQ”为“战斗手枪”的拼音首字母

由于TT-33式手枪设计比较落后,苏联二战前就曾计划替换。我国开始进行51式与54式手枪仿造的同一时期,苏联就已经开始将TT-33式手枪与7.62mm手枪弹淘汰,并代之以PM手枪。我国由于54式手枪与51式手枪弹产量巨大,而59式生产成本比较高,工艺也比较复杂,还曾经出现过大规模零件报废事件,一直未能取代54式手枪。1970年代初总后勤部向几个厂与研究所下达指示,要求以毛瑟M712手枪为基础研制新手枪。1970年代中期,626厂设计所与二机部轻武器研究所合作的设计方案被选中。在经过数年改进与测试之后,1980年6月3日,经国家轻武器定型委员会批准,新手枪设计定型为80式7.62mm战斗手枪,并作技术储备。80式手枪以卡铁旋转方式闭锁,可以选择单发与连发两种发射方式,该枪发射51式手枪弹,配备10发或20发弹匣,并可以选配木制枪套或匕首肩托。但80式手枪的设计与当时国际军用手枪趋势脱节,制造成本比较高,只是进行了小批量试产。在1980年代我军开始裁军的大环境下没有正式装备部队。

对外援助生产

1950~1970年代,626厂是我国援外武器的主要生产厂之一。20多年间,626厂向越南、阿尔巴尼亚、巴基斯坦、罗马尼亚、柬埔寨等国援助56式冲锋枪405004支,54式手枪22500支,备件82347件,工装69389件,设备52台。同时,626厂对包括越南、阿尔巴尼亚、朝鲜、巴基斯坦、罗马尼亚等国提供了生产技术与设备援助。

626厂是54式手枪、64式手枪与56式冲锋枪等产品的底图厂。在1960年代三线建设与1970年代上马大批小三线与动员枪械生产线的阶段中,626厂为全国各地13家三线厂培训技术骨干252名,并向24个三线企业提供了大批备件、坯料、工装、量具。

迁厂并退出历史

626厂最初由辽宁沈阳搬迁至黑龙江北安是朝鲜战争爆发所致。1953年停战后,朝鲜局势趋于稳定,1955年二机部就考虑将626厂搬迁至陕西,并会同626厂进行了厂址勘察。

1956年7月,经国家计委同意拟将626厂搬迁至吉林长春市区北部,经长春市城建委批准绘制了厂区示意图并开始筹建。但来厂视察的苏联专家顾问组组长赫沃罗斯金认为北安厂址接近苏联,不同意搬迁。二机部随即决定原址进行扩建。但经过两次地质勘查,结论是厂区工程地质条件不适宜建厂。

1966年五机部下达《关于老厂战备疏散工作的通知》,并随后同意626厂疏散到黑龙江五常。但由于文化大革命的开始,搬迁再次夭折。

1969年中苏边境冲突之后,五机部军官会拟定《关于626厂搬迁方案》并报请军委办事组审查同意,周恩来总理批准,将手枪生产留在东北并建设第二工厂,同时将冲锋枪生产搬迁至辽宁建昌与甘肃天水。至1970年626厂向天水5206厂输送干部196人,工人645人;向建昌5506厂输送各类人员684人。同时输送的还有设备、技术资料与物资。但由于1970年50万支冲锋枪生产任务过于繁重,迁厂再次停止。

1980年3月,五机部再次决定将626厂冲锋枪生产部分迁至河南许昌,但一直到1987年也未全部落实。

进入1980年代后,军品生产任务大规模缩小,626厂连年亏损。在改革开放中根据国际市场需要,对现有产品进行重新设计改造,在56式冲锋枪的基础上发展了年产量8万支半自动版56式运动步枪的能力,54式手枪也有民品出口。但随着1980年代末美国开始停止军用型运动步枪的进口,出口民品的生产基本停止。1988年6月23日,626厂被移交给首都钢铁公司,更改厂名为首钢庆华工具厂。此后,庆华厂又断断续续生产了十几年各类大枪小枪,首钢也继续对该厂进行整顿分流,但还是未能最终保住这个老厂。2006年庆华厂破产倒闭。这家张作霖始建,解放后曾经在国防生产中举足轻重,立下汗马功劳的万人大枪厂终于在80多年后黯然谢幕。