被拐儿童记忆地图模式及其影响因素

——基于寻亲成功案例的实证

2022-10-19赵美风冯忱熹

王 娟,李 钢,于 悦,赵美风,冯忱熹,陈 诺

(1. a. 西北大学城市与环境学院;b. 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,西安 710127;2. 天津师范大学地理与环境科学学院,天津 300387)

犯罪地理学是研究犯罪现象的空间发生、发展和分布规律以及进行犯罪空间防控与治理的科学(祝晓光,1986)。拐卖人口犯罪是人类社会长期存在的一种犯罪现象,因其低成本、高回报、低风险的犯罪特性,成为现代社会最有利可图的犯罪之一(张玲玉,2019)。儿童因其辨别能力差、抵抗能力弱,成为拐卖人口犯罪的主要侵害对象,这对儿童、家庭和社会造成难以挽回的创伤。近年来,随着社会公益网站“宝贝回家”以及警方“团圆系统”的建立,越来越多的被拐儿童寻亲成功,目前有待对寻亲成功案例进行深入研究,总结经验,助力被拐儿童与家人团圆。

当前,国外对于拐卖儿童犯罪研究多集中于跨境人口贩卖、商业性剥削与性贩运(Fedina et al.,2016)。如Dottridge(2002)指出西非和中非的儿童贩卖目的多为奴役与性剥削;Stöckl 等(2017)通过研究公开审理案件得出,缅甸妇女的贩卖以商业性贩卖与强迫婚姻为主;Shen等(2012)通过分析当地环境提出,区域经济不平衡会导致商业性贩卖活动的发生,且创新性地提出“犯罪不对称性”概念。国外研究大多以宏观视角聚焦拐卖犯罪,缺乏对具体人群的深入探究。国内对拐卖儿童犯罪研究早前多集中于法学、社会学、犯罪学等视角。其中,法学视角以司法认定(许崇峰,2016)、刑罚量裁为主(刘雨薇,2020),多依据《中华人民共和国刑法》现有规定分析存在的立法缺陷,提出改善建议。社会学视角以被拐儿童救助(兰立宏,2014)、案例质性分析为主,注重定性分析,缺少定量分析。犯罪学视角则重点关注犯罪人和受害人,以此为基础探究拐卖犯罪的特点(高晓玲,2010),目前研究多基于国外犯罪理论的指导,有待建立适合中国国情的犯罪理论。近年来,拐卖儿童犯罪活动引起地理学界的关注。如李钢(2017a;2018; 2019; 2021)、 王 会 娟(2017)、 谭 然(2018)等着眼于全国宏观尺度分析拐卖儿童犯罪的时空格局及形成机制;薛淑艳(2020)、刘玲(2020)、王皎贝(2021)等对拐卖犯罪重点源区开展综合研究;李钢等(2020)基于拐卖与抱养对比视角,进一步探究拐卖儿童犯罪时空分异及影响机制;此外,李钢(2017b)、薛淑艳(2021)等基于寻亲成功案例,深入探讨被拐儿童生命历程变迁及家庭融入状况;郑束蕾等(2022)借助访谈案例探究认知(心象)地图在寻亲过程中的作用。

被拐儿童在寻亲时常凭借其对家乡的记忆,建立其与家乡和原生家庭之间的联系,因而分析被拐儿童寻亲问题需与记忆相联系。记忆研究源起心理学界,认为记忆是个体对于经验的识记及再认的心理现象(程炎焱,2018),而后的研究不断丰富记忆理论体系(李宁,2019)。基于记忆理论,学者围绕记忆空间展开研究。心理学视角以记忆空间与人类认知的关系为主,发现视觉空间工作记忆与视觉物体工作记忆交互作用于选择性注意(潘毅等,2006)。社会学视角以人为主体,梳理记忆理论与历史记忆叙述方法,认为在记忆中易接触到的空间具有更强的联系与结合的力量(袁同凯等,2017)。地理学研究记忆空间是从地理尺度分析集体记忆与个体记忆的关系,以及地理学中记忆空间的表达方式。周尚意等(2016)认为需要寻找个体记忆上升为集体记忆的空间元素,实现记忆空间的传承;也有学者总结梳理记忆空间的概念与理论,并提出城市记忆空间的定义,进而通过案例分析以探究城市记忆空间的特征与意象表达(谭侠,2008)。李巍等(2021)将文化记忆与地理信息相结合,运用空间场能模型分析甘肃省文化记忆空间的历史格局,构建文化记忆空间分类体系。在认知地图的相关研究中,曹坤等(2011)提出心象地图的概念并分析其在地理空间认知中的作用;也有学者进一步提出“记忆地图”的概念,即运用不同方式收集居民对周围印象最深刻或最常使用的公共空间,经分析后描绘标注成为地图(管众,2017);记忆地图的研究多集中于城市空间/地图对集体记忆构建的影响(陆敏等,2016),以及记忆地图在教学中的应用等方面(孔祥群,2009)。记忆空间/地图已有研究将记忆理论、城市记忆、文化记忆等与空间相联系,探究记忆空间的表征、特点与城市记忆空间认知的形成,缺乏通过个体记忆分析个体生命历程,探究记忆空间/地图对寻亲的影响尤为稀缺。地方性知识作为记忆空间与记忆地图研究中的重要内容,已有多位学者从不同角度进行分析,尝试总结地方性知识的概念,探究其地域性特征(盛晓明,2000;叶舒宪,2001);孙杰远等(2021)进一步拓展了地方性知识的内涵,分析了地方性知识特征及其在教育事业中的作用,认为地方性知识是人在长期生活中形成的一种地域性知识,是对当地地域性文化独特的认识。

综上,地理学视角下拐卖儿童犯罪研究起步晚,且当前研究多关注犯罪时空特征、影响因素与防控对策,侧重于区域性的宏观整体分析,缺少深入案例的质性分析,尤其缺少微观尺度下对寻亲成功被拐儿童记忆空间和记忆地图的探究,当前亟需从微观个案视角开展小尺度精细研究。鉴于此,本文将被拐儿童作为记忆主体,客体是被拐儿童对其家乡或故乡的记忆内容,对被拐儿童记忆空间和记忆地图开展研究,探寻规律与模式,揭示被拐儿童的记忆空间与记忆地图对其寻亲过程和结果的影响,以期为深入研究和科学寻亲提供参考。

1 数据、方法与相关概念

1.1 数据与方法

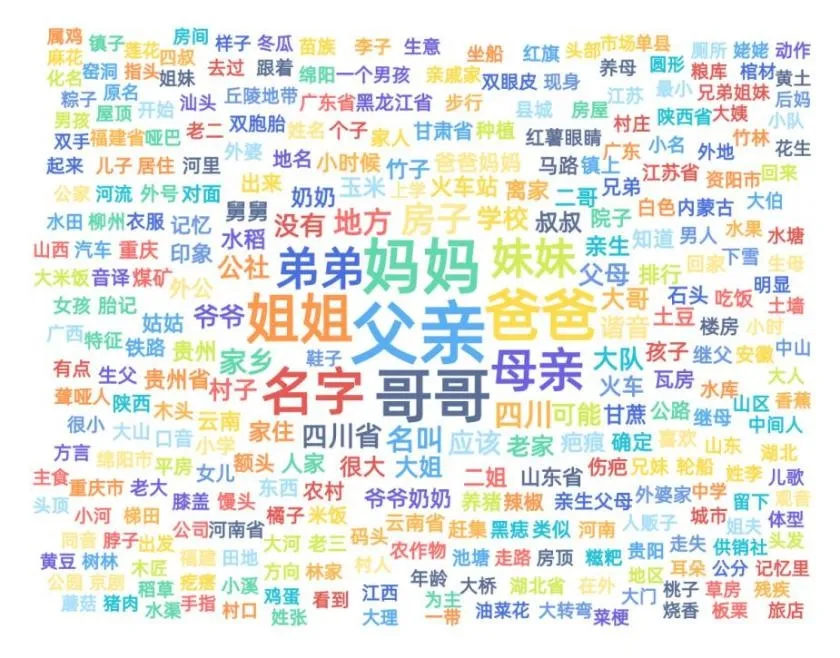

以联合国《儿童权利公约》和《巴勒莫议定书》为标准,将被拐儿童年龄界定为未满18 周岁(0~17 周岁)。数据主要来源于“宝贝回家”①http://www.baobeihuijia.com/公益寻亲网站,利用网络爬虫等技术获取“成功案例”记录,包括“宝贝寻家”“家寻宝贝”等多种类型,通过人工判读、文本分析等方法剔除家寻宝贝与其他类型成功案例以及缺乏详细记忆信息案例,得到“宝贝寻家”成功案例423条,构建“宝贝寻家成功案例数据库”;并依据已有拐卖儿童犯罪时空格局研究(李钢等,2018),选取被拐时4~17岁、发生于拐卖重点地域、包含乡村和城市、有详细记忆地图信息且寻亲成功的8 个典型被拐男女儿童案例(表1);其拐出地多属于拐卖犯罪主要源区西南地区,拐入地为河北省、河南省、福建省、广东省等地,均属拐入重点区域华北、华南地区。以这8个典型案例为基础,探究被拐儿童生命历程变迁对其记忆地图的影响,识别其寻亲成功的关键记忆地图要素。首先,运用文本分析法提取所需记忆空间信息,并从新闻报道和抖音视频中人工检索获取儿童手绘记忆地图和寻亲视频,探讨其寻亲成功的影响因素;除杨妞花等少量案例的家乡经实地踏勘和无人机航拍外,其余案例主要通过百度地图获取案例儿童家乡的遥感影像地图,用于分析其记忆与现实空间之间的联系。然后,运用认知地图法(戴菲等,2009)将被拐儿童绘制的记忆地图与实地遥感影像进行比对,分析信息重合点与误差点,进而考察记忆地图对寻亲过程的可能影响。

表1 典型案例被拐儿童基本信息Table 1 Basic information of trafficked children in typical cases

1.2 相关概念与理论

地方性知识最早起源于西方人类学,之后国内学者对其进行拓展与延伸。周尚意等(2019)选取典型案例分析局外人的科学知识与局内人的地方性知识的互动过程,建立地方性知识与普遍性知识之间的转换关系。地方性知识有助于被拐儿童寻家认亲,是其家乡记忆内容的重要构成,对其寻亲方向具有重要指示意义。本研究结合被拐儿童的记忆内容,探究记忆要素对其寻亲的影响,由此提出狭义的地方性知识、家庭性知识、个体性知识等概念。

个体记忆与个体生命历程紧密相关,生命历程理论基本内容包括4个关键原则,分别为历史时间和地点原则、生命的时序性原则、相互依存或联系的生活原则和个人能动性原则,Elder(1998)认为生命历程的基本元素是个体的多重轨迹及其发展意义,青少年时期遭遇的不幸经历会产生持续性影响。遭遇拐卖是儿童生命历程中的重大不幸经历,他们的生命历程变迁以时间为序包括被拐、被收养、寻亲、寻亲成功4个阶段,各阶段的发生时间点(年龄段和时长等)对其记忆地图与寻亲时长和成功率具有重要影响,对深入探究被拐儿童生命历程变迁与记忆内容的构成,以及进一步厘清记忆地图的形成模式及其对寻亲的影响具有指导价值。

2 被拐儿童记忆空间构成及其演变

2.1 被拐儿童对故乡空间记忆要素构成

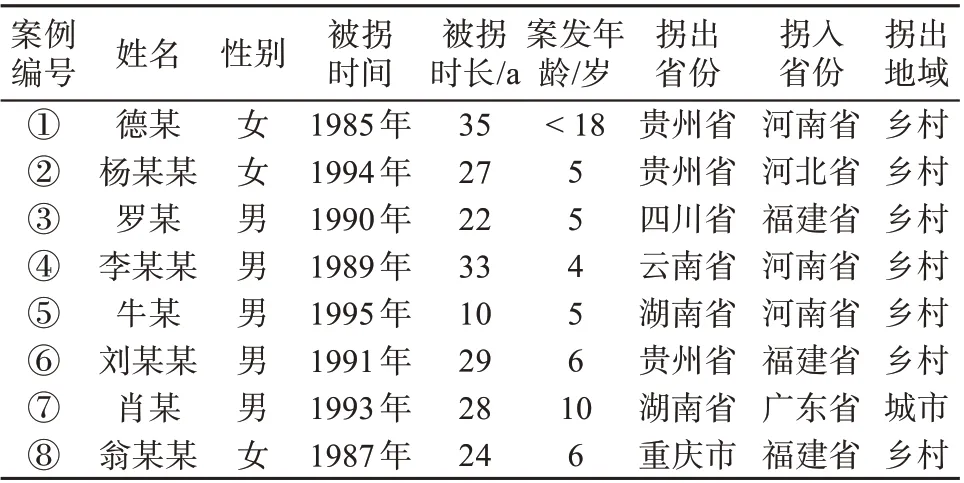

被拐儿童的记忆与其生活环境、经历事件紧密相关,通过提取“宝贝寻家成功案例数据库”所有案例儿童被拐前对故乡记忆的主要内容,进行词云分析(图1),发现家庭信息、家乡所属地区、食物、建筑、地理环境等要素为主要记忆内容,可以体现被拐儿童家乡的城乡状况、地理环境特征、建筑类型与布局、民族类型、家庭特征等信息,有助于识别被拐儿童家乡位置。

图1 被拐儿童记忆内容词云图Fig.1 Cloud image of memory content of trafficked children

通过对记忆要素的分类,将被拐儿童的记忆内容归纳为:1)地方性知识:能体现被拐儿童对当地自然环境与社会文化的认识,是儿童长期在家乡生活所具有的知识,反映儿童地理空间认知能力,包含故乡的自然物理环境即建筑物、地形、景观、种植作物等要素,以及社会文化环境即习俗、方言、美食、节庆等要素,地方性知识在寻亲过程中起主导作用,是被拐儿童记忆地图的主要构成要素。2)家庭性知识:能体现被拐儿童原生家庭特点,是儿童在家庭生活中具有的知识,反映儿童家庭成员结构,包含家庭成员信息、亲缘关系等要素。本文建立的“宝贝寻家成功案例数据库”中对家人有具体记忆的被拐儿童有311 人,占总数的73.52%,而刘啸莳等(2017)的研究发现,中国人偏好于在回忆中叙述他人,尤其是家庭成员。因而,家庭性知识在寻亲时可以在疑似区域中协助定位具体人群。3)个体性知识:能体现被拐儿童对个体特征的认识,是儿童在成长过程中自身具有的知识,反映儿童个体差异,包含自身识别性特征(如五官、胎记、疤痕等)和失踪时穿着打扮等要素(表2)。

表2 被拐儿童记忆内容的基本构成Table 2 Basic composition of memory contents of trafficked children

2.2 被拐儿童记忆空间的形成及其演变因素

地理学中的记忆空间更具有尺度性、地域性,并广泛应用于城市意象及城市规划研究,城市意象研究主要关注道路、边界、区域、标志物、节点5个意象要素如何影响城市居民对城市空间的认知(潘卉,2006)。被拐儿童幼年离开家乡,他们被拐前的记忆是关于故乡的记忆,是在距离感下对逝去的空间及事物的情感表达。通过提取被拐儿童记忆信息文本,分析其记忆内容,发现他们对故乡的记忆主要包含意象和文化2个方面。其中,意象的描述包括家庭、环境、动植物、道路、水域等,文化的描述包括语言、习俗节庆、宗教信仰、邻里关系等。被拐儿童记忆空间是地理空间与人文情感的结合,他们的记忆内容是对日常生活的自由化、情感化表达,生活空间承载着被拐儿童个体的记忆,形成独特的记忆空间,体现记忆与空间的融合。

集体记忆研究聚焦于其时间、空间演变特征及集体记忆与人群活动空间的耦合性分析,不同历史时期集体记忆与记忆空间的深度不同(田壮,2019),个体记忆也处于动态变化之中,时间在被拐儿童记忆空间演变中起主要作用。不同时段被拐儿童记忆内容不同,所形成的记忆空间也有所差异;而伴随时间的推移,被拐儿童记忆空间与现实空间也会存在较大差异,对寻亲产生不同程度的影响;时过境迁,家乡环境发生变化,环境是影响被拐儿童记忆空间形成的重要因素。人作为记忆主体,融入到社会和外部环境,个体记忆与物理空间的结合使得空间具有人文情怀,空间中的物体成为记忆的载体。随着城市更新、物体变迁,个体的记忆也会随之改变,从而塑造出新的记忆空间;由于被拐前后所处生活环境的变化,被拐儿童对空间的认知也发生变化,形成不同于之前的记忆空间,一些儿童甚至会将不同时段的记忆混合,形成复杂的记忆空间。

3 典型认亲案例记忆地图模式及影响因素

3.1 典型案例记忆地图模式及其关键要素

通过分析8 个典型案例中被拐儿童记忆内容,根据记忆地图组成要素的类型与记忆详细程度的差异,将记忆地图模式总结为多要素混合式记忆地图、空间化布局式记忆地图与单要素主导式记忆地图3类,由此探究不同类型记忆地图模式对寻亲的影响。

3.1.1 多要素混合式记忆地图 多要素混合式记忆地图是指被拐儿童记忆内容既包含自然要素也包含社会文化要素,是通过多个感官认知最后形成的复杂的记忆地图。本文梳理出的典型多要素混合式记忆地图案例为——案例①德某寻亲和案例②杨某某寻亲成功案例,可以发现:

1)道路记忆要素

被拐儿童对道路等自然景观记忆深刻。对于乡村环境而言,道路是划分区域的纽带,容易成为其关键记忆点。在案例①中,德某看见二十四道拐地图(图2)时,激动地说出“哒喂”的话语,成为寻亲突破点;案例②杨某某记得家对面山上有一个山洞,房子旁边是火车道(图3)。独特的道路形状、道路位置均可以反映当地的自然环境特征,属于地方性知识,可以帮助定位其家乡所在地。

图2 德某家乡地图——二十四道拐图(左图为其手绘)Fig.2 A map of De's hometown:Twenty-four Inflexions(left map is hand-painted)

图3 杨某某家乡地图(左上图为其手绘)Fig.3 A map of Yang's hometown(left upper map is hand-painted)

2)语言、习俗记忆要素

被拐儿童对语言和节庆习俗等人文环境具有较清晰的记忆,灵敏的听觉以及自幼接触学习使得儿童对方言记忆深刻。德某所说的语言(案例①描述)经过辨认是布依族语;案例②杨某某记忆中的语言是苗语中对长辈的称呼。各具特色的方言具有明显的辨识度,属于地方性知识,能在寻亲人与志愿者之间形成共通,帮助志愿者快速辨认出所属地域。特殊的节庆习俗形成独特民族文化,如德某枕刀的习惯是布依族独特的风俗;杨某某被拐途中见到头顶带梳子的打扮,是官寨苗族乡的特有习俗。在自然环境记忆要素确定的大致区域基础上,语言与习俗要素的结合进一步缩小寻亲范围。

案例①:她有着和周围人不大一样的长相,眉骨高耸,眼窝深陷,偶然机会下她认出了女儿指给她的二十四道拐图(见图2),她说“沿这里上坡,就到哒喂”(布依族语中将晴隆县称作“哒喂”)。她的枕头下经常横放一把刀,刀刃向内,刀柄向外。所说的语言中:“烟”和“白烟”是“家”和“回家”,饭是“更号”,睡觉是“等能”,喝酒为“更涝”,“波林”和“搭东”是“陡坡”和“森林”的意思。

案例②:她回忆说:“父亲叫杨某,将妈妈称呼为“ma yi”、姐姐是“sang ying”,外婆为“a bu dai”;老家地处大山,家对面山上有一个山洞,房子旁边是火车道;记得被拐时经过的集市上每个人头顶都带有梳子。

3)寻亲成功关键记忆要素总结

道路是德某寻亲成功的关键要素,布依族语以及枕刀习俗等地方性知识进一步佐证德某家乡位于黔西南州,眉骨高耸、眼窝深陷的长相属于个体性知识,个体性知识在地图基础上起辅助作用助力寻亲。语言是杨某某寻亲成功的主要因素,对长辈特殊的称呼成为寻亲关键点,头顶带有梳子的习俗确定她的家位于官寨苗族乡,语言、习俗等地方性知识帮助杨某某确定具体寻亲区域,助其寻亲成功。地方性知识作为多要素混合式记忆地图重要组成要素在寻亲过程中起主导作用。

3.1.2 空间化布局式记忆地图 空间化布局式记忆地图是指被拐儿童的记忆内容包括建筑设施、种植作物、地理环境等多种要素,并能手绘出清晰完整的地图。本文梳理出的空间化布局式记忆地图案例为——案例③罗某、案例④李某某和案例⑤牛某寻亲成功案例,可以发现:这类被拐儿童的记忆主要集中于建筑布局,对于学校等一些频繁接触的场所记忆深刻,能够以道路为区域边界,描绘出建筑物方位以及周边自然地理环境。

1)记忆要素分析

在案例③中,罗某能清晰地画出家乡方位布局图(图4),根据他的记忆,20 世纪90 年代新铺设的柏油马路只有经过川渝的国道210,由此将目光锁定在川渝地区;他在与人聊天时很自然地称呼长辈为娘娘(niang niang第一声),这是川渝地区的方言;道路、语言等地方性知识帮助定位其家乡大致位于川渝地区,将家乡布局图与遥感影像进行比对最终确定其家乡位置。

图4 罗某家乡地图(左图为其手绘)Fig.4 The map of Luo's hometown(left map is hand-painted)

案例③:记得门前的两座桥呈90°连接;家旁边有刚铺好的柏油马路,两条马路交叉呈丁字形,马路边上是自己就读的小学;还记得之前与别人聊天,很自然地称呼长辈为“娘娘(niang niang 第一声)”。

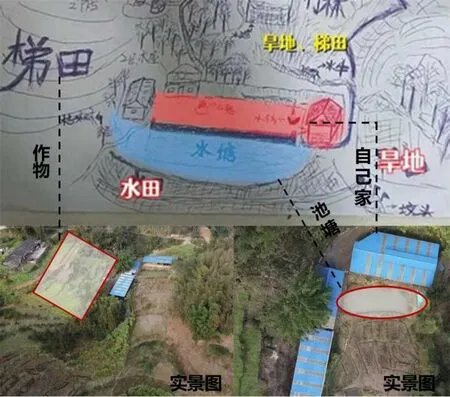

在案例④中,李某某画出集聚各类要素的完整家乡地图(图5),他记得家旁边种有梯田,父亲会帮翻落的大货车捡油桶和香蕉,梯田为云南省特有的作物景观,香蕉也在南方及东南亚地区才有种植,这些地方性知识将寻亲区域锁定在云南;进一步将手绘地图中的其他要素与遥感影像比对确定其家乡具体位置。李某某对于家人的信息等家庭性知识及自身长相等个体性知识的记忆作为寻亲过程中的辅助要素定位具体人群,助力其与家人团圆。

图5 李某某家乡地图(上图为其手绘)Fig.5 A map of Li's hometown(hand-painted above)

案例④:“在我的记忆中,我的脸型、眼睛和额头像爸爸,嘴唇像妈妈;有一次爸爸和人打架,爸爸的一只眼睛被打出了血;有一次我还从梯子上摔了下来,至今左下巴还留有明显的月牙状疤痕。”“院外边有水塘,水塘边修了护栏;家旁边种有梯田;山中有大片竹林,公路上常有大货车翻落,父亲会帮他们捡油桶和香蕉。”他千百次地将记忆中的家乡描绘在图上。

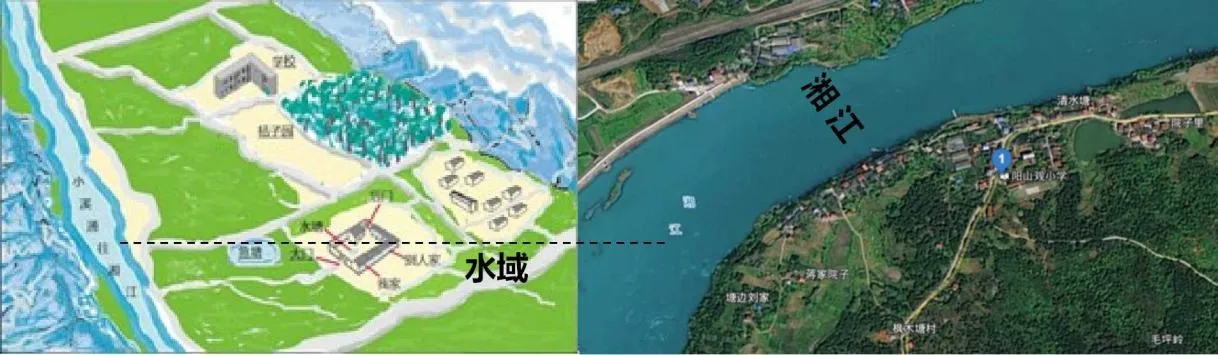

在案例⑤中,牛某记得家对面的河流流向湘江,家里住的是大杂院,并且清晰地绘出布局图(图6),流往湘江的河流让他坚信自己来自湖南;他还记得过年家里会打糍粑,这也是湖南地区的习俗,河流、习俗等地方性知识帮助确定牛某来自于湖南省,将手绘布局式记忆地图与遥感地图对比确定其家乡位置,牛某右胸部因儿时被灼伤而留下的疤痕作为个体性知识在其认亲时起辅助作用。

图6 牛某家乡地图(左图为其手绘)Fig.6 A map of a Niu's hometown(left map is hand-painted)

案例⑤:他说:“姐姐打翻煤油灯,我的右胸部被灼伤有疤痕。”记忆中住的地方是大杂院;家对面有一条河流,最后流往湘江;记得姑姑家房子后边有一条大马路,房前有一个鱼塘;过年的习俗是每家都会打糍粑。

2)寻亲成功关键记忆要素总结

属于地方性知识的道路特征作为罗某寻亲过程中的重要因素,帮助志愿者迅速将其家乡确定为川渝地区,语言等其他地方性知识作为辅助要素促进罗某寻亲成功。作物要素属于地方性知识作为李某某寻亲成功重要因素,家庭性知识与个体性知识作为辅助要素定位具体人群,帮助其寻亲成功。河流要素等地方性知识成为牛某寻亲关键突破点,过年打糍粑习俗等地方性知识也进一步佐证为湖南地区,疤痕等个体性知识辅助其认亲。清晰完整的空间化布局式记忆地图强化了地图与遥感影像的比对功能,助力被拐儿童寻亲成功;空间化布局式记忆地图具有空间性、尺度性的特征。宏观视角下,其双向感知功能帮助原生家庭和志愿者甄别信息,促进寻亲成功;微观视角下,地图中的各类记忆要素间接促进被拐儿童寻亲成功。

3.1.3 单要素主导式记忆地图 单要素主导式记忆地图是指被拐儿童的记忆内容以某一种要素为主导,并以此为寻亲关键突破点,形成单要素主导式记忆地图。本文梳理出的单要素主导式记忆地图案例为——案例⑥刘某某、案例⑦肖某、案例⑧翁某某寻亲成功案例,可以发现:

1)地标记忆要素

这类被拐儿童记忆内容较少,但其记忆内容以地标建筑或具体地名为主。有研究表明,在乡村记忆中地标是儿童容易记住的要素,其次是路径、习俗等要素(Jiang et al.,2022),当儿童由于年龄较小无法获取更多记忆时,生活中特殊的事物会吸引他们的注意,对地标建筑的记忆可以帮助寻亲者定位故乡所在地,缩小寻亲范围。案例⑦肖某记得家正北方有个古楼的地标建筑(图7);案例⑧翁某某记得每次上学都会经过铁索桥,桥是用木板铺成的(图8),经过分析得出,这类铁索桥在重庆巫溪地区较多,其记忆中被拐时从码头坐船离开,过了一天到达福建,也进一步可确定是重庆一带。

图7 肖某家乡地图(左图为其手绘)Fig.7 A map of Xiao's hometown(left map is hand-painted)

图8 翁某某记忆中的铁索桥Fig.8 The cable bridge in Weng's memory

2)地名记忆要素

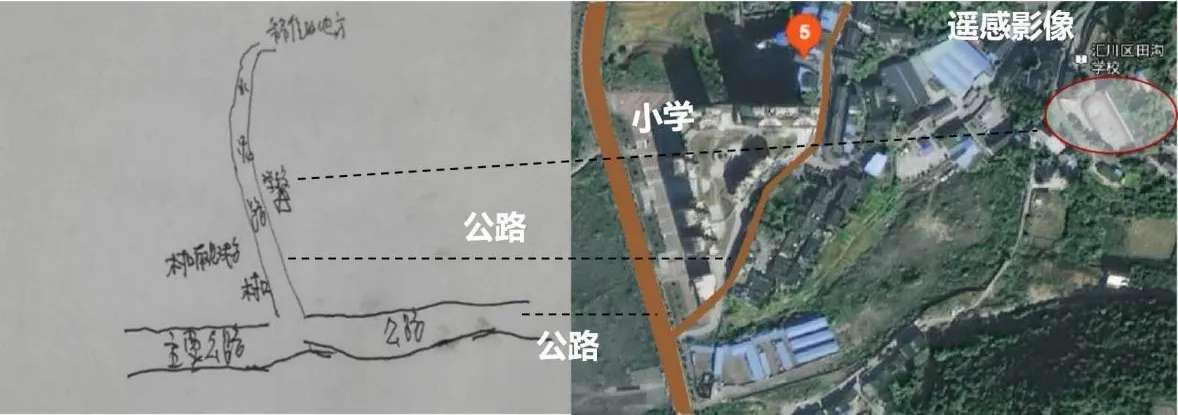

清晰的地名记忆是促进寻亲的直接因素,通过被拐儿童提供的地名能准确定位到某个城市,有些甚至精确到村庄地理位置,极大地降低寻亲难度。案例⑥刘某记得父亲提过贵阳,自己家在田沟村,由此志愿者想到贵州省遵义市田沟村地区;案例⑦肖某记得家离邵阳城区不远,由此确定为湖南省邵阳地区。

案例⑥:他回忆道:“我以前在家叫刘某,听父亲提到过“贵阳”和“成都”2 个地方;记得自己家在“田沟村”,家乡有监狱、学校、戏台,还会枪毙犯人。”记得山顶上的那座水潭,如手指起伏的山峰,对于辣椒这种食物我从来没有反感过。

案例⑦:他记得自己家乡在湖南省邵阳市,从家里距邵阳城区有2 h 路程;家里有服刑的父亲,未曾见过的母亲,一直和奶奶、姐姐相依为命;记忆中家里正北方有一个古楼,南边是一个中学,还有“电影院”“公安局”“红领巾小学”“高玉米”等建筑。

案例⑧:父亲叫杨某某(音),是修船的;母亲叫熊某某(音),做豆腐干;奶奶是桥头卖五香豆腐的;家里还有一个姐姐;家盖有两层小楼住在江边,没见过雪。上学走的桥是铁链做的,木板铺的,对这座桥印象深刻(由于未得到其手绘图,通过新闻报道搜索获得翁某某记忆中铁索桥照片);家后面是公路;被拐后坐了一天的船,到一个大码头,换了大船,才到福建。

3)寻亲成功关键记忆要素总结

地名属于地方性知识,是刘某某寻亲成功的主要因素,直接锁定家乡所在地,家乡建筑布局(图9)以及食物等其他地方性知识和姓名等家庭性知识,帮助定位其原生家庭所在的具体位置具体人群。地标性建筑古楼和地名要素是肖某寻亲成功的关键,家庭成员信息等家庭性知识作为辅助要素帮助定位具体家人。铁索桥作为地方性知识帮助确定翁某某家乡区域,家人姓名、职业等家庭性知识起辅助作用,帮助锁定其家庭成员。单要素主导式记忆地图以地名或地标为主要构成要素帮助被拐儿童寻亲成功,但对于多数被拐儿童而言,他们被拐时年纪较小,无法记住复杂难记的地名,主要依赖于其他线索进行寻亲。

图9 刘某某家乡地图(左图为其手绘)Fig.9 A map of Liu's hometown(left map is hand-painted)

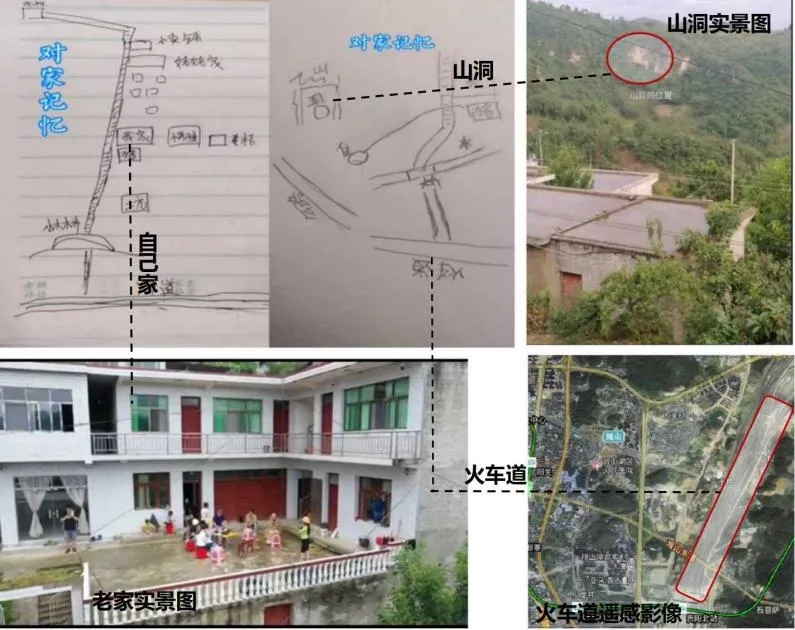

3.2 被拐儿童记忆地图模式及其对寻亲的影响

被拐儿童的记忆主要来源于日常活动空间,主要通过多种感官认知在大脑中形成抽象替代物,进一步构建形成心象地图,再经过视觉选择、注视与联想将大脑心象地图转化为地理空间认知,进而构建自身记忆空间。记忆地图中的道路、水域、地名、作物、语言、地标等记忆要素在寻亲过程中发挥重要作用。首先,缩短寻亲时长,记忆越详细寻亲进度越快,如案例④李某某发布寻亲记忆地图几天后就成功找到家人;其次,关键记忆要素可以缩小地域范围,如地名、地标等要素精确锁定寻亲地域,进而缩小寻亲范围;最后,记忆地图的双向感知功能促进寻亲者团圆,双向DNA 采血入库有助于提高比对成功率;但错误的记忆信息也会阻碍寻亲,产生错误导向,如杨某某将出租屋旁的铁路记为老家在铁路旁,这对找寻方向产生误导。此外,通过分析被拐儿童记忆地图要素,独特线状道路,带状、面状水域更易形成记忆,成为寻亲过程中的重要促进因素;儿童在日常活动中对频繁接触的场所会留下较为深刻印象,如学校、广场等地方;地名、方言、习俗组合与地名、地标组合成为寻亲成功的 关 键 要 素 组 合(图10)。

图10 被拐儿童记忆地图模式及其影响因素Fig.10 Memory map model and factors affecting seeking relative of trafficked children

4 结论与讨论

对全国“宝贝寻家”寻亲成功被拐儿童的记忆内容进行提取建库,综合运用文本分析、认知地图分析、案例分析等方法,探讨被拐儿童记忆空间/地图对寻亲的影响。得出的主要结论有:

1)被拐儿童记忆空间由地方性知识、家庭性知识和个体性知识3部分构成。地方性知识包括自然物理环境如建筑物、地形、景观、种植作物等要素,以及社会文化环境如习俗、方言、美食、节庆等要素;家庭性知识包括家庭成员信息、亲缘关系等要素;个体性知识包括自身识别性特征、失踪时穿着等要素。

2)被拐儿童记忆空间形成于其日常活动空间,是对故乡客观事物的回忆,是地理空间与人文情感的结合;随着儿童年龄增长和时代变迁,儿童记忆空间要素随之变化,形成不同阶段不同时代的独特个体记忆,儿童生活环境的变化易塑造混合复杂的记忆空间。

3)被拐儿童记忆地图有多要素混合式记忆地图、空间化布局式记忆地图和单要素主导式记忆地图3种模式。其中,多要素混合式记忆地图依托多种感官认知,形成复杂记忆内容,通过多要素定位家乡区域,促进寻亲成功;空间化布局式记忆地图以手绘完整地图为主,具有空间性、尺度性,并发挥其双向感知功能帮助原生家庭与志愿者甄别信息,促进寻亲成功;单要素主导式记忆地图以地标和地名为关键要素,精确定位被拐儿童家庭地理位置,但此类要素不易被记忆,寻亲过程主要依赖其他要素。

4)儿童对其日常活动中频繁接触的场所会留下较为深刻印象,家乡环境中独特形状的道路、水域更易使儿童产生记忆,成为寻亲过程中的重要促进因素;地名、方言、习俗组合与地名、地标组合成为寻亲成功的关键要素组合。

认知(心象)地图已有研究中,郑束蕾等(2022)探究了心象地图对被拐儿童寻亲的帮助作用,更多的是聚焦案例中被拐儿童认知过程进行实证分析,针对此提出地理空间认知问题;而本文提取“宝贝寻家”成功案例被拐儿童的记忆信息,借鉴记忆空间相关研究方法,以案例研究为核心,从个体视角切入,选取被拐儿童作为研究对象,从地理记忆空间视角探究被拐儿童记忆空间与记忆地图对寻亲过程的影响,丰富了记忆空间研究,是一次积极尝试。但本文也存在一些不足:1)记忆要素的选取主要依据现有案例,需要与相关理论进一步结合。2)被拐儿童这一特殊群体在发生拐卖后受到的伤害会对其记忆能力与记忆内容产生影响,本研究由于样本量限制与其他因素的干扰,无法明确年龄对被拐儿童记忆能力与记忆特征的影响,所以并未探究年龄对记忆地图的影响。3)案例资料来源为新闻报道或网络平台,缺乏一手访谈资料,深入剖析存在局限性。在未来,尽可能通过深入访谈获得资料,借助心象地图深入探讨被拐儿童的记忆塑造与演变,感知被拐儿童生命历程变化;尝试研究多重因素影响下不同年龄阶段被拐儿童的记忆特征与记忆地图信息;当前已经建立拐卖犯罪数据库,未来可进行大样本质性研究,总结普适性规律;最后,被拐儿童成功寻亲后的家庭融入与社会融入也值得进一步探究。