家庭送养的时空演化及决策机制

2022-10-19马雪瑶周俊俊石金龙

马雪瑶,李 钢,周俊俊,石金龙,胡 敏,王 娟,陈 诺

(a. 西北大学城市与环境学院;b. 陕西省地表系统与环境承载力重点实验室,西安 710127)

民间抱养在世界范围内普遍存在(Kreager,1980; Treide, 2004; Hansen, 2008)。在中国传统社会,子女往往被视为父母的“生育性财产”,当家庭或个人的生存发展出现危机时,父母可能会转送或售卖子女(王金玲,2014)。在合法收养条件严格(吴锟,2014;雷敏等,2017)、政府和社会收养能力不足(卢珊等,2014;赵川芳,2014)等社会背景下,一些家庭收养儿童的需求无法得到满足。同时,自然灾害、父母病逝等意外事件的发生使得一些家庭内部环境急剧恶化,以致儿童被私下送出甚至遗弃(雷敏等,2017)。在特殊的历史时期,生育制度或成为家庭或个体行动选择的边界(丘海雄等,1998):1980年“独生子女”政策在全国范围内的实施,标志着严格计划生育阶段的开始,违反生育政策成为该时期导致中国抱养发生的一个特殊原因(Johansson et al.,1991)。由于家庭的生育观念和生育意愿无法在短时间内转变,出现了大量的“超生家庭”,这些家庭为避免政治和经济上的处罚,私下将儿童送出;因此,该时期的抱养行为甚至比合法收养更为普遍(斯坦·约翰逊,1995)。

抱养常与拐卖儿童罪等犯罪行为相混淆(王良顺,2014;Wang et al.,2018)。从空间上看,拐卖与抱养儿童皆为一种非正式的迁移现象,但两者在特征和机制上存在明显的差别(李钢等,2020);若将民间抱养简单地纳入拐卖儿童罪,将忽视出生家庭在送养过程中的主导作用。目前,由于民间抱养的合法性仍存在争议,地方法院的判决标准尚未统一(刘然,2014)。中国学者已就抱养的法律范畴开展了一系列的讨论:如李卷林(2000)、康青(2013)等认为民间抱养不符合《中华人民共和国收养法》所规定的条件,属于违法行为;王金玲(2014)、刘然(2014)等则认为多数抱养未构成违法或犯罪,判断的关键在于送出儿童的目的是否为了获利。已有研究将抱养定义为出生家庭不以获利为目的送出儿童,收养家庭未按法定程序收养的行为(Ma et al.,2020),在此过程中既包括出生家庭的送养(王金玲,2014),也包含收养家庭非法收养(Johansson et al.,1991)的行为。而本研究聚焦于出生家庭,探讨不以获利为目的送养行为。在解释送养的机制上,社会学往往通过社会调研等定性分析方法,从某一地区的具体案例出发(李卷林,2000;杨彦,2004;漳州师范学院课题组,2006),分析送养发生的原因;犯罪学则大多从宏观层面解释其产生的原因(陈屹立,2007;刘大千等,2014),并认为社会因素对人的行为起决定性作用(薛淑艳等,2020)。以往对机制的研究往往从单一视角出发,忽略了不同尺度之间的关联性。

鉴于此,本文选取1981-2010年发生的送养案例,分析被送养儿童的时空分布特征及其空间分异的原因,并分析严格生育控制时期家庭在狭小生育空间的生育偏好和决策,最后基于理性选择理论探讨中国家庭送养的机制,以期引起社会对被送养未成年人权益保护的关注,为中国新时期的生育政策落实提供参考。

1 数据与方法

1.1 数据来源

参考联合国在《儿童权利公约》和《巴勒莫议定书》中对儿童的定义,结合中国《未成年人保护法》和《民法总则》,将儿童界定为未满18周岁的未成年人,即在不影响结果的前提下,将概念置于国际语境中。数据来源于中国最大的公益寻亲网站“宝贝回家”①http://www.baobeihuijia.com,截至2020-11-26 T 00:00,以“抱养”和“送养”为关键词进行检索,共获得有效送养案例12 255件;其中,含出生家庭送养原因的数据859条。由于该网站中的案例多集中在20世纪90年代,为减小数据采集的误差,选择1981—2010年为研究时段。此外,利用第四、第五、第六次全国人口普查统计年鉴(国务院人口普查办公室等,1990;2000;2010),及相应年份的《中国统计年鉴》(中华人民共和国国家统计局,1990;2000;2010)的数据指标,进行家庭送养原因分析。研究区为中国34个省级行政区,数据处理按照现行区划进行统计。

1.2 研究方法

基于公益平台寻亲数据,分析1981-2010年送养儿童的性别年龄特征;利用空间分析的方法探究送养案例的时空分布特征;运用社会网络分析各个送养原因的联系程度;利用地理探测器探究送养空间分异的原因;最后根据理性选择理论探讨家庭送养的影响机制。

1)地理集中度指数(Gini-Hirschman coefficient),可用于衡量商品集中度和地理集中度(刘靖等,2006;鲁奇等,2007)。由于在送养的过程中,儿童被看作特殊的商品,故用该指数衡量送养的集聚程度。计算公式为:

式中:Gxt为抱出地理集中度;m为区域数量;j为各个区域;Xjt为t时间内自j地区送养的人口数量;Xt为t时间段内全国人口总抱出量。G值越大,表示送养在空间上越集中。

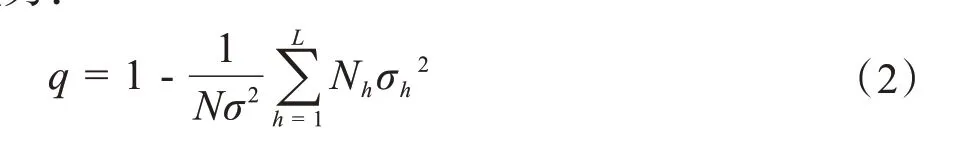

2)地理探测器(Geodetector)。地理探测器模型是由王劲峰等(2017)提出的一种探测空间分异性及背后驱动力的方法,被广泛应用于区域人口的空间分异研究(吕晨等,2017;史莎娜等,2019)。运用地理探测器分析不同时期单因素与双因素对送养数量空间分异的驱动程度。其计算公式为:

式中:q为探测因素X对送养案例数Y的探测力值;h=1,2,3……L,为探测因子X的分层,即分类或分区;N为研究区单元数,Nh为探测因子h层的单元数;和σ2分别为层h和全国Y值的离散方差。当q=1 时,表明送养空间分异是完全由因素X决定的理想状态;当q=0时,表明因素X对送养空间分异的影响为0。q值越大,因素X对送养案例数空间分异的影响越大。

2 家庭送养的基础特征

2.1 性别年龄特征

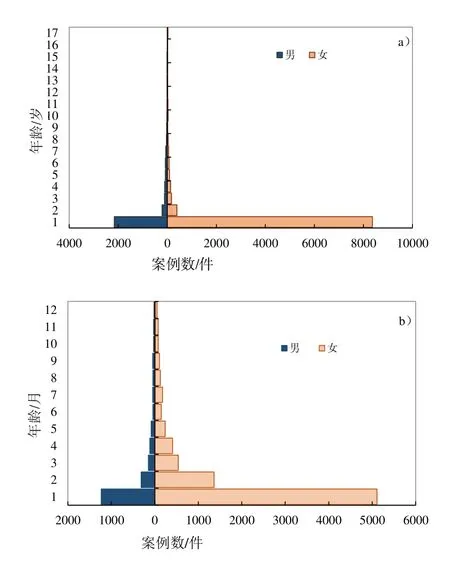

送养儿童的性别年龄金字塔如图1-a 所示。从年龄看,送养的儿童大多未满1 周岁,占总数的85.91%。将<1岁的儿童按照月龄细分(图1-b),可以看出送养数量随年龄的增加而减少。送养儿童的数量随着年龄的增长急速下降的主要原因有:1)送养大多为出生家庭的自主决策,受当时生育政策、经济状况等因素的影响,他们往往能较早做出决定;2)随着儿童成长和自我意识的发展,他们会对送养产生较强的排斥心理,出生家庭也在情感上难以割舍;3)收养家庭亦希望尽早抱入儿童以便其更好地融入新的环境。

图1 1981—2010年家庭送养儿童(a.整体;b.<1周岁)的性别-年龄金字塔Fig.1 Gender-age pyramid of informal adopted-out children(a.total b.<1 year old)from 1981 to 2020

从性别看,女童数量远多于男童,占总量的76.34%。一方面受到父系继嗣制度和“养儿防老”思想的影响,家庭更倾向于生育男孩。在严格生育控制时期,出生性别比过高,家庭“生育选择空间”变得狭小,“生男”欲望更加强烈,生育性别偏好较为明显。另一方面,人口性别比例的失衡会进一步导致送养“女童”的偏好:在地理位置较偏远、经济较落后的地区,男性群体更难找到配偶,故选择抱入女童作为“童养媳”(张惠芳等,2010)。此外,当出生家庭将因多胎生育面临受罚时,他们更愿意将女孩送养或遗弃(李宏玉,2007);也有家庭为获得生育男童的机会,瞒报、漏报出生的女童,在获得男童后,就将女童送走(解振明,1998)。家庭的性别偏好使得送养主体为未满1周岁的女童。

2.2 送养原因分类

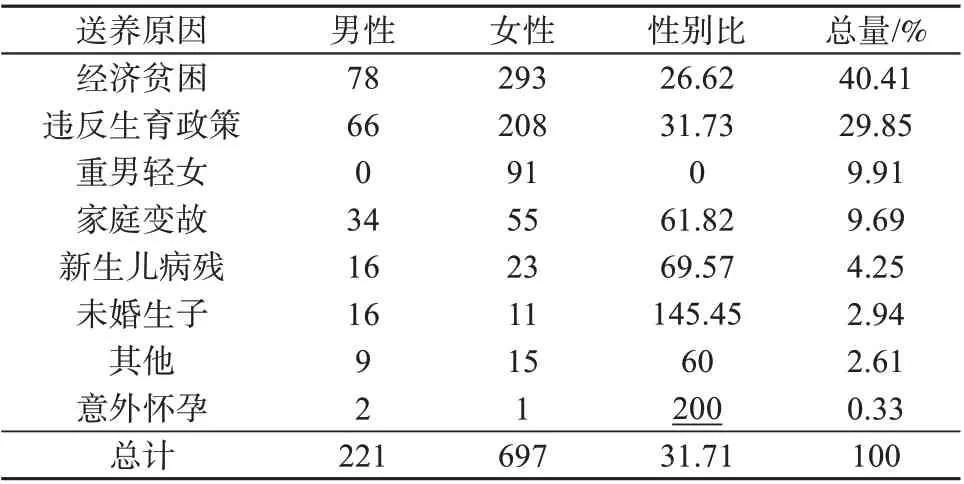

根据网站中“寻亲者特征描述”和“其他资料”归纳家庭送养原因(表1)。从总量看,家庭由于经济贫困而送养的案例占比最高,达到40.4%。这一方面是由于家庭无节制的生育,在节育技术未普及的地区,孩子过多使得家庭经济负担过重,新生儿易被送养;另一方面,在家庭的经济条件急剧下降时,如一个地区歉收或遭受自然灾害后,许多儿童会被送入经济条件较好的家庭抚养。违反生育政策而送养儿童的比例次之,占比为29.8%。以上两种送养原因均是在家庭和儿童生存和发展无法保证的情况下将儿童送出。此外,在寻亲者的描述中,重男轻女也是主要的送养原因,占总量的9.9%。由于中国传统社会中男性地位较高,尤其在经济不发达或农村地区,传统的婚育观念和生育文化仍影响人们的生育选择和生育行为(原新等,2005),一些女童出生即被送养甚至出卖(解振明,1998)。家庭突发的变故则是在父母一方生病、去世或双方离异时,会因抚养儿童压力或重新组建家庭的便利而将儿童送出。其他常见的送养原因还有未婚生子、意外怀孕,这两类多出现在节育技术和人工流产未普及的地区,生育个体因无抚养意愿而将儿童送养。此外,新生儿病残会降低家庭抚育意愿,当面临较高的诊治费用时,一些家庭会送养儿童。

表1 家庭送养的原因构成(1981—2010年)Table 1 Proportion of causes of informal adopted-out cases from 1981 to 2010

送养儿童性别比指每送养100个女童所对应的男童数量,各类原因的性别比呈现较大差异(见表1)。因重男轻女思想送出的儿童全为女童,成为送养性别失衡的最主要原因(侯佳伟等,2018)。由于经济贫困和违反生育政策送出儿童的性别比接近平均值,且这两者的案例数量最多,其对总体性别比例的影响最大。因家庭变故送出的男童比例略有上升,但仍远小于女童。经济贫困、违反生育政策、重男轻女和家庭变故4 种原因即可解释89.8%送养案例。

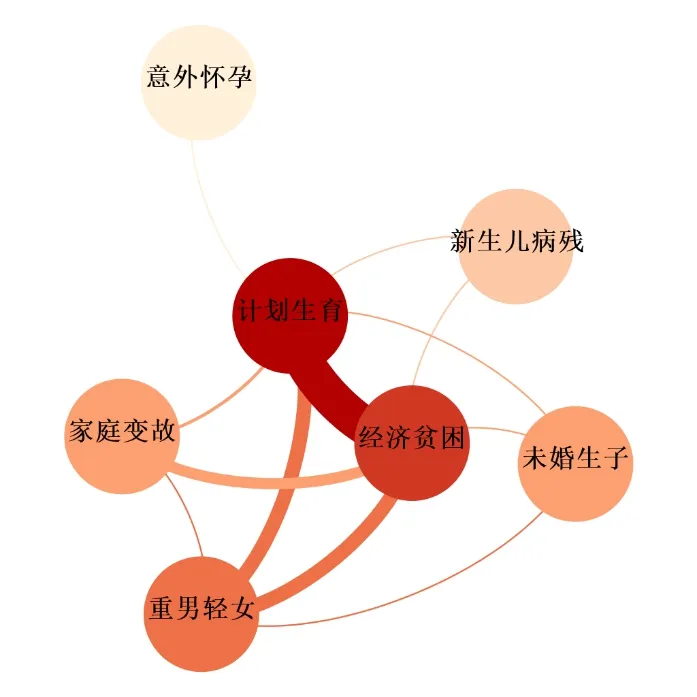

6.75%的送养案例是多因素综合作用的结果。送养原因组合关系(图2)表明,经济贫困与违反生育政策组合出现的频率最高,即在严格执行计划生育政策的时期,一些经济基础较差的家庭抱有侥幸心理生下孩子,被发现后由于无法承担超生的经济处罚,将儿童送出。其次,重男轻女常与违反生育政策、经济贫困组合出现,表明当家庭实际生育情况与经济条件、政策要求冲突时,生男偏好展现得更加强烈(Kane et al., 1999; Das Gupta et al.,2003),而制度和文化对个人偏好的影响最为凸显(Coleman et al.,1992)。

图2 家庭送养的多重原因组合关系Fig.2 Multi-factors combination of informal adopted-out cases

2.3 时间演变特征

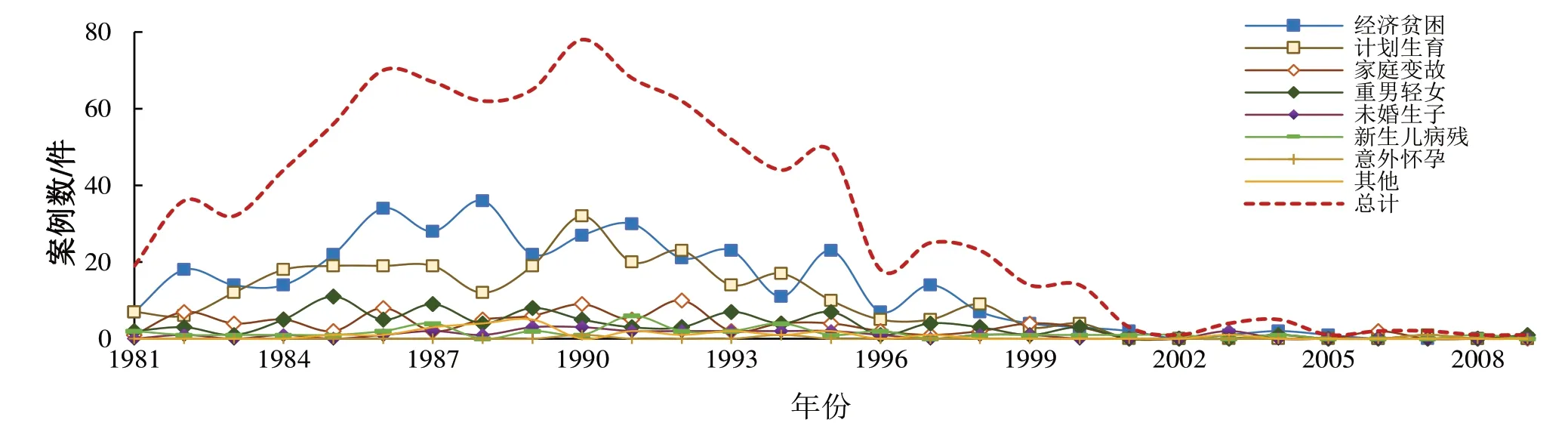

1981-2010年民间送养数量的年变化总体呈现“先增后减”的倒U 型分布(图3),1990 年达到最高值。从送养原因看(图4),经济贫困与总趋势变化最相似,说明经济因素一直是家庭送养儿童的最主要原因。因违反生育政策而送养儿童的数量呈现“中位稳定—快速上升—波动下降”的特征。此外,出于家庭变故和重男轻女送养儿童的案例保持在低位波动,持续影响送养数量,但在不同时期的差异较小。根据曲线变化特征,结合相关年份的历史事件记录,将年际变化分为3个阶段:

图3 1981—2010年家庭送养年际变化Fig.3 Annual evolution of informal adopted-out cases from 1981 to 2010

图4 1981—2010年家庭送养原因的年际变化Fig.4 Interannual variation of the reasons for sending out children for adoption from 1981 to 2010

1)上升期(1981—1990年)。送养数量整体呈现上升的常态化趋势,并在1990年达到最大值。该时期受经济因素影响送养儿童的数量较多。1981—1983年,经济贫困成为家庭送养最主要的原因。20世纪80年代后期,随着“独生子女政策”在全国范围内实施,因违反生育政策而送养儿童的数量逐渐上升,在1990年前后成为主因。

2)下降期(1991-2000年)。该阶段案例数量急剧下降。究其原因,可能是因为持续多年的生育控制和经济水平的不断提升,人口出生率和死亡率持续下降。中国在20 世纪90 年代人口持续稳定在低生育水平上,使得这一时期送养儿童的数量下降。1992 年开始实行的《中华人民共和国收养法》对私下送养的行为实施管控,加上被送养儿童的户籍登记也较为困难,增加了需求端的阻力。值得一提的是,1991—1996年性别比在低位小幅波动,被送养的女童数量远高于男童,或可佐证严格计划生育时期官方统计出生性别比过高的原因之一为超生女婴的漏报(Johansson,1991;Ebenstein,2010)。

3)低发期(2001—2010年)。该阶段送养数量稳定在较低水平。一方面,中国人口进入平稳增长时期。2005 和2006 年全国育龄妇女的总和生育率分别为1.74和1.87,均低于更替水平,并长期保持在更替水平以下;较低的生育意愿使得生育控制对送养的影响程度降低。另一方面,2000年最高人民法院、最高人民检察院、公安部等六部门联合出台了《关于打击拐卖妇女儿童犯罪有关问题的通知》,全国自上而下开展打拐专项行动,处于灰色地带的以“收养”为名,低价收买婴儿,随即又以“送养”为由,高价转卖的违法行为被揭露,非法收养的行为进一步被遏制。该时期各影响因素差距不大,而家庭变故、未婚先孕或者新生儿病残等因素对家庭送养决策的影响逐渐扩大。

3 家庭决策流程分析

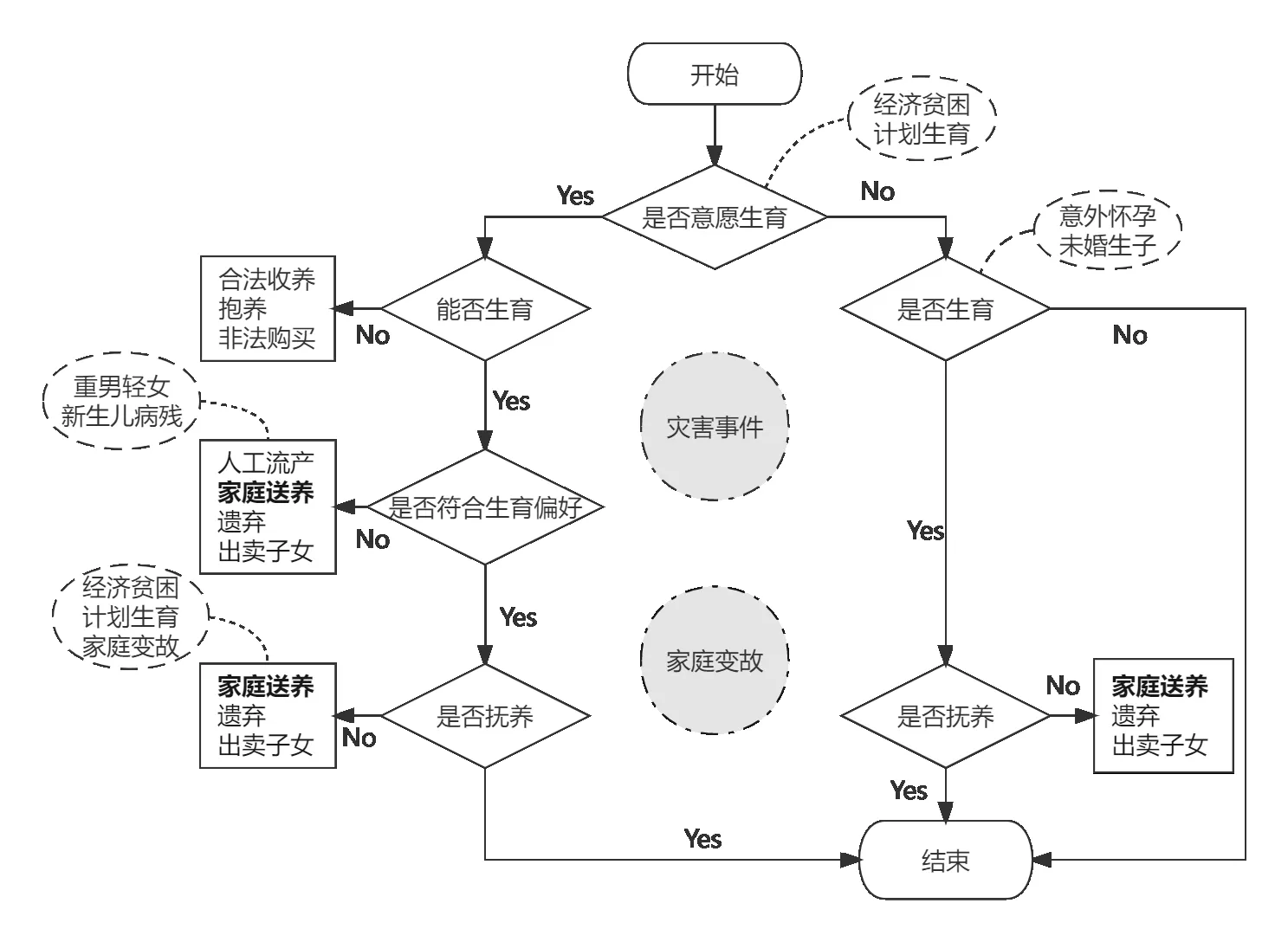

通过对送养原因的初步分析,将家庭送养儿童的决策过程分解为出生家庭在生育、偏好、抚养3个节点的选择(图5)。若将儿童看作家庭的资源,即可将抱养看作一种资源配置的过程:当家庭生育意愿与实际情况相冲突时,儿童“供给方”可能会采用流产、送养、遗弃、出卖子女等方式“消耗”资源,“需求方”则通过合法或非法收养、购买儿童等行为满足家庭的需求。需要指出的是,上述有的行为已构成犯罪,如以获利为目的出卖亲生子女、购买儿童的行为构成拐卖儿童罪,遗弃行为达到情节恶劣程度则构成遗弃罪等。因此,家庭的决策不仅会改变送养儿童的一生,也可能会越过法律红线。此外,突发事件也会改变家庭决策,如区域性的灾害或父母一方病故,导致家庭生存环境和经济条件发生巨大变化,从而影响家庭决策。

图5 民间抱养家庭决策流程Fig.5 The decision-making process of informal adoption in China

4 送养空间分异因素探测

4.1 空间分异特征

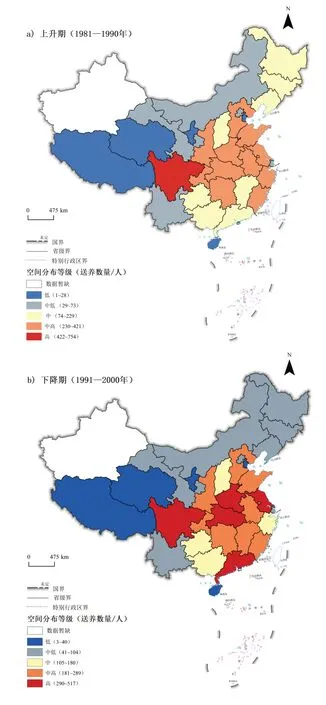

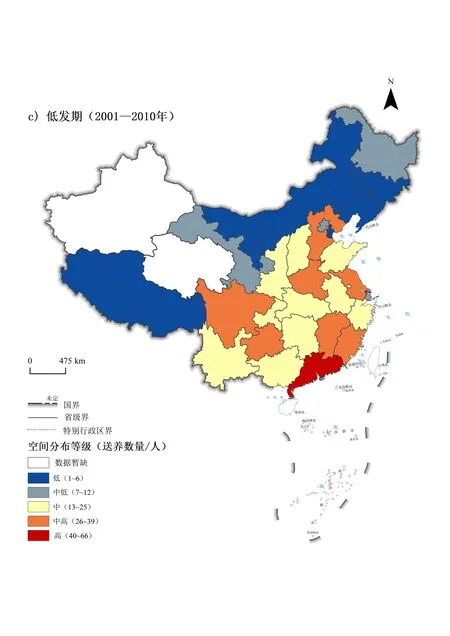

利用地理集中度指数衡量送养在空间上的集聚程度,并用自然断点法将各省份案例数量划分为5个等级(图6)。总体上,送养主要分布在中国东部、中部地区以及川渝地区,与人口分布特征较为一致,有较为明显的空间聚集趋势。3 个阶段的地理集中度指数均>22。在上升期(1981—1990 年)民间送养在空间分布最为集中,为22.85,之后20年稍有分散。

1981-1990 年,四川省送出的儿童数量最多,其次为山东、河南、江苏、湖北、安徽、湖南、福建、河北、陕西、浙江和重庆(图6-a);1991-2000年,广东、四川、河南、湖北和江苏送养数量为343~517 例,为高发省份,中高发省份为安徽、福建、山东、湖南、河北、江西、重庆和陕西(图6-b);2001-2010年送养数量总体较少,其中广东送养数量最多,四川、河南、江苏、江西、贵州、河北和福建数量次之(27~39例)(图6-c)。整体而言,四川、广东、河南和江苏为研究时段内送养的高发省份。

图6 不同时期家庭送养的空间分布Fig.6 Spatial distribution of informal adopted-out cases in different periods

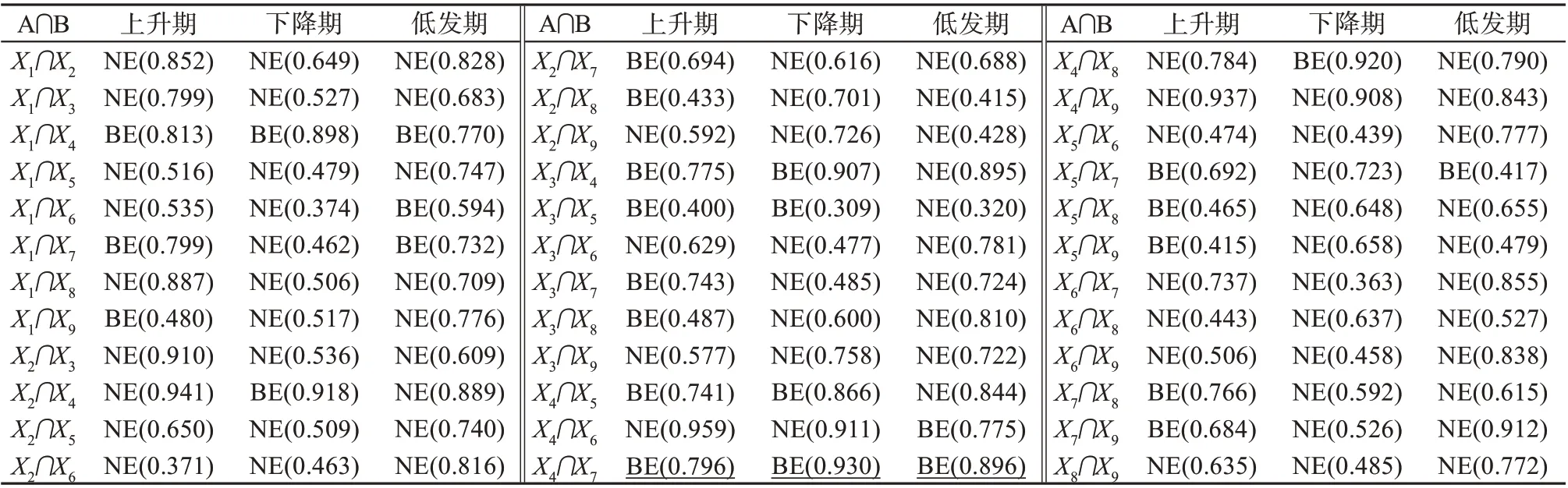

4.2 指标选取

通过对送养原因及家庭决策流程的分析,从经济、社会、家庭环境3 个维度选取9 项指标探究空间分异的原因。除常规指标外,本研究在梳理相关文献的基础上,选取表示受教育程度的文盲率、与计划生育相关的性别比和活产子女数以及婚姻变故指数4项指标,并做出以下解释:1)文盲率。家庭的生育意愿及偏好与父母的受教育程度相关(周福林,2005),文盲率可在一定程度上反映地区受教育水平。2)性别比。计划生育时期生育空间紧缩导致新生儿的出生性别比偏高,而性别比例失衡则会导致婚姻受挤压,进而危及人口生态基本安全(翟振武等,2000)。贫困地区及经济相对落后的乡村男性择偶娶妻会更加困难,一些家庭选择收养女童以解决婚姻问题。3)活产子女数。由于计划生育政策并非简单的“一孩政策”,20世纪80年代后期生育政策呈现地区化、多元化的特征,故选取活产子女数衡量生育政策对区域生育水平的实际影响。4)婚姻变故指数。在对研究案例分析中发现,当家庭出现突然变故,尤其是当父母一方缺位时,儿童更容易被送养。故选用离婚和丧偶的人数之和与适婚人数的比例来大致推算区域中婚姻发生变故人群的比例。

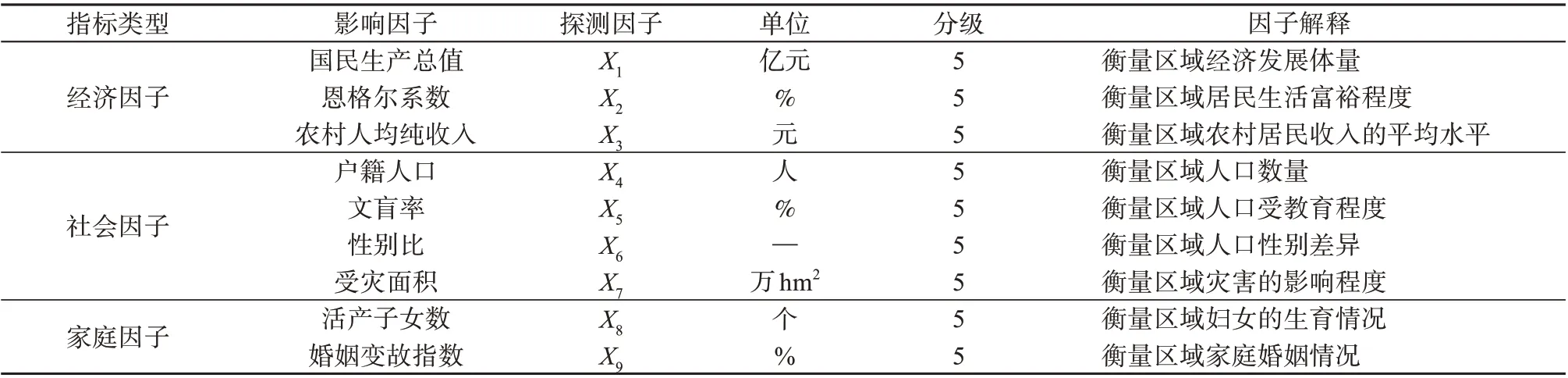

基于不同时间段送养数量的变化,选取上升期(1981—1990年)、下降期(1991—2000年)和低发期(2001—2010 年)3 个时期的累积数据,因变量为各省的案例数,自变量为上述9个影响因子(表2),运用地理探测器分析不同时期民间送养空间分异的多重影响因素。由于地理探测器对多个自变量的共线性免疫,故先利用SPSS 对各自变量进行容差(Tolerance)方差膨胀因子检验,得出各自变量VIF均<7.220,表明各自变量之间多重共线性现象较弱,符合回归条件。上升、下降、波动3个时期的回归模型的R2依次为0.812、0.810 和0.794,表明选取的因子对民间送养的解释力较强,模型拟合度较好。最后对因子进行离散化处理,即用自然断点法将各因子划分为低、中低、中、中高、高5级。

表2 送养空间分异因素的指标选取Table 2 Space differentiation factors of informal adopted-out cases in China

4.3 分时段单因子探测结果

利用地理探测器模型,分别测算各影响因素对送养儿童数量的决定力q值,以分析不同时期影响送养空间分异的主要因素(表3)。结果发现,不同时期送养原因的差异性显著,多因素复合影响的特征明显。其中,户籍人口(X4)对于送养数量的影响力始终强于其他因子,说明送养数量与人口分布呈现较高的相关性。从不同阶段看,上升期的单因子探测排在前三位的为户籍人口(X4)>受灾面积(X7)>活产子女数(X8),q值分别为0.693、0.600、0.279;下降期排在前三位的为户籍人口(X4)>活产子女数(X8)>恩格尔系数(X2),q值分别为0.802、0.282、0.226;低发期排在前三位的为户籍人口(X4)>国民生产总值(X1)>受灾面积(X7),q值分别为0.617、0.420、0.299。除去户籍人口的影响,第二影响因子呈现一定的时代特性。在上升期,受灾面积对送养空间分异的影响较大,在此期间,四川、湖南、山东等省份遭受伏秋连旱以及风暴等自然灾害,且这些省份的送养数量也较多(陈洪玲等,1991)。在上升期和下降期,活产子女数的q值均>0.27,且数值变化不大,说明这20年间计划生育政策地区化特征明显,对送养数量空间分布的影响较为稳定。在低发期(2001-2010 年),国民生产总值对空间分异的影响力上升,该时期的送养数量整体较少,空间分布受经济因素的影响较高。

表3 1981-2010年送养的影响因子探测Table 3 Impact factors of informal adopted-out cases in China from 1981 to 2010

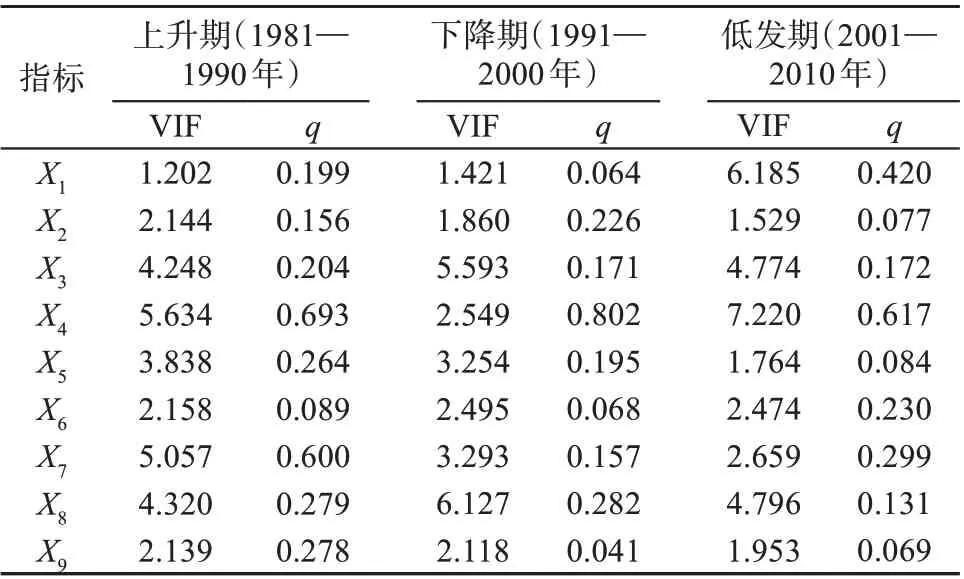

4.4 分时段交互作用探测结果

对9个影响因子进行交互探测后得到36个影响因子对(表4),影响因子对送养空间分异影响并不是单独发生作用,而是呈现协同增强的作用效果,即表明因子两两交互后对送养空间分异的影响程度高于各单个因子,任意2个因子交互探测后解释力可进一步分为非线性增强或双因子增强,非线性增强则表明交互后的影响力大于两因子之和,就本研究而言,影响因子对的非线性增强作用总体强于双因子增强的方式。

表4 1981—2010年送养的交互因子探测Table 4 Interactions between factors of informal adopted-out cases from 1981 to 2010

交互因子之间的作用强度呈现一定的差异性,表现为户籍人口与其他因子之间的交互作用强于其他因子之间的交互作用。从时间序列看,上升期X4∩X6、X2∩X4、X4∩X9、X2∩X3的交互作用最强,q值分别为0.959、0.941、0.937、0.910;下降期X4∩X7、X4∩X8、X2∩X4、X4∩X6的交互作用最强,q值分别为0.930、0.920、0.918、0.911;低发期则为X7∩X9、X4∩X7、X3∩X4、X2∩X4四对因子,q值分别为0.912、0.896、0.895、0.889。在各个时期,户籍人口与恩格尔系数的交互作用均较强,说明人口与居民富裕程度交互后的因子能在较大程度上说明送养在空间上分布的差异性。由于中国人口呈现“东密西疏”的特征,在改革开放后,东南沿海城市经济迅速发展并与其他省份拉开差距,经济落后且人口稠密的省份生存压力较大,家庭送养儿童的数量较多;此外,人口密集省份对生育控制往往更加严格,加上自然灾害、家庭变故等突发事件等因子的相互作用形成了中国家庭送养特定的空间格局。

婚姻变故指数与多个因子叠加后的增幅较大。在下降期,婚姻变故指数(0.041)与国民生产总值(0.064)交互后的q值为0.517,增加了297%,说明当经济贫困与家庭变故同时发生时,将会大幅度增加儿童被送养的概率;父母一方的缺位不仅使家庭经济情况恶化,也会在情感上降低抚养儿童的意愿。此外,婚姻变故指数(X9)与代表地区文化程度的X5、地区性别比例(X6)以及灾害影响程度的X7因子交互后,影响程度增长超过1 倍,这说明家庭出现重大变故后,地域生育观念以及地区教育普及情况将渗透并影响个体的行为决策,在重男轻女思想严重及儿童权利尚未普及的地区,家庭倾向于送养儿童以应对内部危机。而当地区面对突发灾害等更大危机时,家庭生存成本上升,内外矛盾叠加,更易使父母做出送养儿童的决定。

5 家庭送养的影响机制

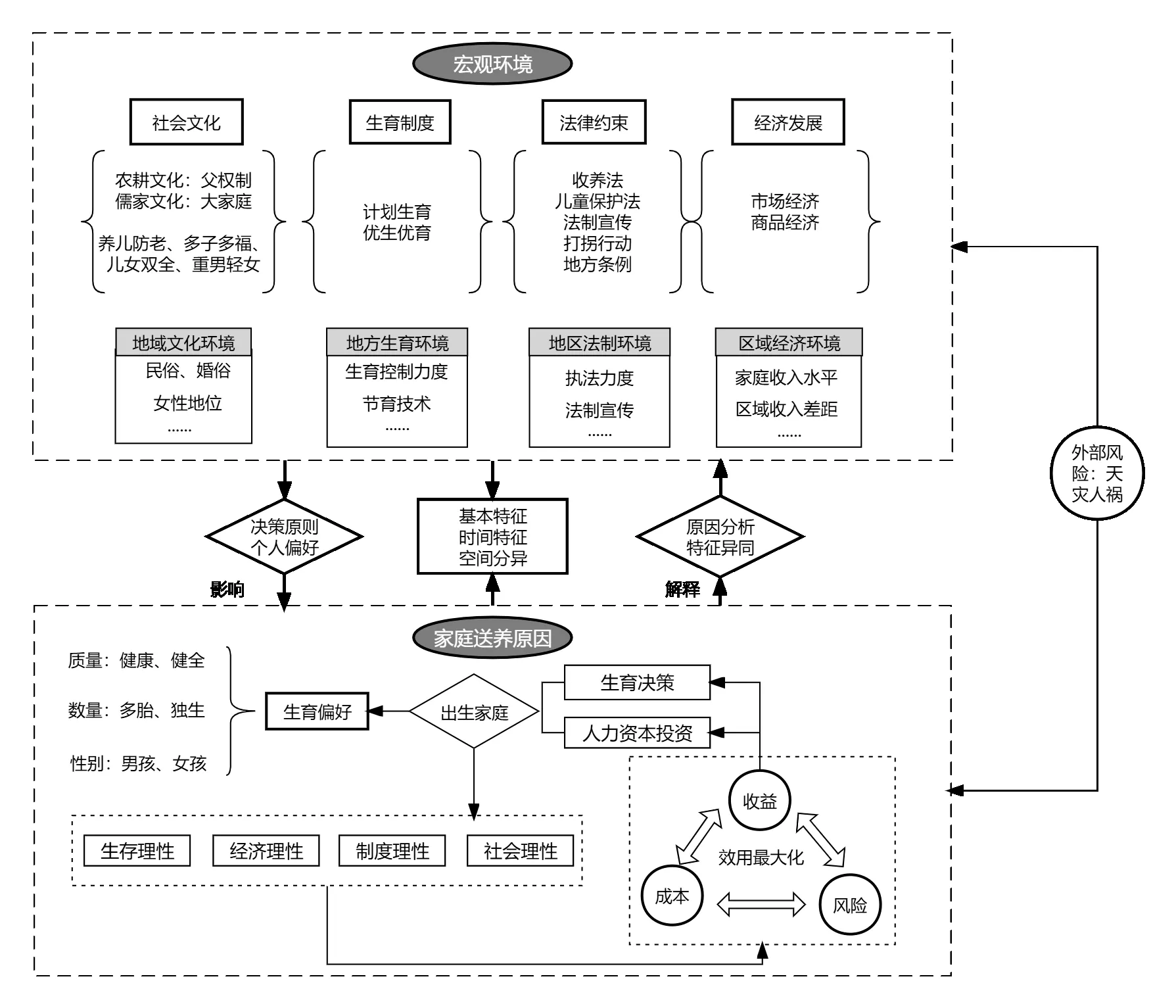

儿童作为送养主体,在送养过程中不仅被视为商品,同时还具有生产的功能,在空间上有被动迁移的特质,因此,本研究提出3点假设:1)效用最大化,在拓展效用含义后,从“成本-收益-风险”3 种维度分析家庭生育行为,认为决策遵循效用最大化原则;2)偏好稳定,即在社会文化的影响下,家庭存在某种稳定的生育偏好,如子女数量、质量、性别等;3)市场均衡理论,市场不仅指日常商品交换的场所,也是人类行为发生和活动的场域,本文指允许送养与收养的行为发生的特定时空。

在宏观环境层面,中国父系社会中孕育了儒家文化以及农耕文化,形成对儿童性别(重男轻女)以及数量(多子多福)偏好的共性特征;在地域上表现为民俗、婚俗以及女性地位上的差异性,女性在社会及家庭生育中的话语权,在一定程度上影响儿童的送养决策。在计划生育时期,当生育情况与生育意愿或生育政策存在冲突时,养育儿童成本上升(如超生家庭面临的经济处罚和事业影响等),风险上升(如“漏报”儿童存在被发现的风险等)以及收益下降(如社会认同感的下降等)。20 世纪80年代末期,计划生育政策呈现区域差异:不同省份、城乡间的生育政策,执行力度上存在差异;此外,在节育技术普及的地区,因未婚生子以及新生儿病残送养儿童的行为有所减少。在地方法制层面上,由于民间抱养合法性存在争议,地方法院的判决有所差异,在打击拐卖犯罪力度上也有所区别。加上区域经济总量以及内部贫富差距程度等经济因素共同建构了家庭理性决策的区域性环境,使得送养既有相似的基本特征和时间特征,也表现为空间上的差异性。

根据理性选择理论,当假设家庭作为送养的理性决策者时,可将效用拓展为经济收益、减少惩罚、满足情感需求、顺应文化习俗等多重内涵(Coleman et al.,1992),家庭通过比较生育和养育孩子成本与收益后,做出理性的生育决策和人力资本的投资选择(周长城等,2010)。家庭的理性可划分为生存理性、经济理性、制度理性和社会理性4个层面。1)生存理性是从家庭最基本的需求出发,家庭决策者以保证个人及家庭成员的基本生存为目标。在经济极度贫困或家庭突发重大变故等,在无法保障所有家庭成员生存的情况下选择将儿童送出。2)经济理性指从家庭或个人发展的角度出发,以效用最大化为目标。在经济条件较差、子女数目相对较多或新生儿身体存在残疾等情况下,决策者在衡量抚养儿童的成本与家庭预期收益后,选择将儿童送养。3)送养与收养制度、户籍制度、生育制度的执行力度和管控的程度联系密切。制度理性是指从家庭决策者对于法律和规定的认识程度出发做出决策,即家庭决策者在感知社会对超生以及送养儿童的管控程度,评估违反制度的收益与风险后,选择是否将儿童送养。4)社会理性是指家庭决策者在追求效益的最大化过程中,也同时寻求社会认同感。如在计划生育和经济贫困挤压生育空间的情况下,决策者受到社会生男偏好的影响,将女童送养以获得生育男童的机会。

因此,送养是在特定的时空背景下家庭的理性决策,文化、制度、法律和经济构成了民间抱养的宏观环境,自上而下地影响家庭的行为决策;理性家庭作为基本的研究单元,群体决策结果的集合在宏观上既存在相似性,又呈现地域特征。以家庭为研究的起点,当生育情况与偏好存在冲突时,家庭从理性出发,通过分析比较生育的“成本-收益-风险”以做出生育以及人力资本投资的决策。在这个过程中宏观环境既建构了家庭理性的内涵,又影响了家庭生育的偏好,而区域层面上文化、制度、法律和经济的差异性,则使得家庭送养呈现出空间分异的特征。

6 结论与讨论

本研究从微观的具体案例出发,分析了1981—2010年中国送养的时空演化特征,并对送养原因分类,进而选取指标运用地理探测器的方法探究送养在省域尺度上空间分异的原因,最后提出家庭的送养机制,得到的主要结论为:

1)1981-2010 年的送养以未满1 周岁的女童为主,且家庭倾向于尽早送出。从时间上看,送养数量总体呈现“先增后减”的趋势,可分为上升期(1981—1990 年)、下降期(1991—2000 年)、低发期(2001—2010 年)3 个阶段。在空间分布上,送养较为集中,主要分布在东部和中部地区,与中国人口分布基本一致。四川、广东、河南和江苏在1981—2010年为送养数量较多的省份。

2)经济贫困和违反生育政策是出生家庭送养儿童的主要原因,即在家庭和儿童生存和发展无法保证的情况下,儿童最容易被送出。这2种原因与重男轻女组合出现几率较高,在经济贫困和生育空间受限的情况下,家庭的“生男偏好”更加强烈。重男轻女思想也导致了送养性别比偏低。

3)家庭送养的决策过程可分解为生育、偏好、抚养3个节点的选择。当家庭生育意愿与实际情况相冲突时,出生家庭可能会采用流产、送养、遗弃、出卖子女等方式放弃儿童的抚养权。

4)地理探测器分时段单因子探测的结果表明,户籍人口对送养数量影响始终最显著。此外,自然灾害、计划生育政策执行力度和经济因素分别对上升期、下降期和低发期的空间分异有较大的影响。交互作用探测结果表明,户籍人口与其他因子之间的交互作用最强,婚姻变故指数与多个因子叠加后的增幅较大。

5)送养是宏观和微观影响因素综合作用的结果。理性的家庭决策者通过分析生育的“成本-收益-风险”以做出是否送养的决策。而宏观环境影响了家庭价值观念和生育偏好,区域层面上文化、制度、法律和经济的差异性,使得家庭送养呈现出时空分异的特征。

本研究利用网络寻亲案例,聚焦出生家庭,分析特定时期家庭决策的流程及影响机制,从送养行为主体的主观描述出发,研究送养儿童时空分异的影响因素,为此类研究提供了新的思路和角度。但由于研究数据来源于网络寻亲者的自述,主观性较强,或存在误差,因此,亟需寻找不同来源的数据资料解析验证送养行为特征、比较出生家庭和收养家庭行为动机以及开展热点省市的深入研究。。

图7 家庭送养机制Fig.7 The Mechanism of Informal Adopting out

2015年,中国提出了“全面二胎”的政策,二胎政策或带来“收养热”,收养也逐渐从“家庭利益最大化”转向追求“儿童权益的最大化”。由于送养行为的隐蔽性和定义的模糊性,在特定的历史时期送养一直游离在法律边缘,甚至产生了灰色产业链条。送养的过程可能会损害儿童、女性等弱势群体的合法权益,应对其权利保护和反向融入以及生命历程开展进一步研究。结合本研究结论,提出以下建议:首先,相关部门应进一步关注“卖方市场”,打击父母“亲生亲卖”的行为,同时尽量满足国内家庭合法收养的需求。其次,建立送养寻亲信息公布网络平台,宣传普及DNA 库比对等技术以助力“科学寻亲”,帮助家庭团圆。再次,还应加强法制教育,完善《中华人民共和国收养法》内容,切实保护未成年人在收养过程中的合法权益,明确出生家庭的抚养义务。最后,明确男女平等地位,坚持“儿童权益最大化”原则,摒弃性别歧视,关注寻亲者和被收养儿童的社会融入和心理健康。