不可复数的复数

——版画创作中的复数性

2022-10-18何吉庆

世界上没有两片相同的树叶,但这并不影响我们对同一树种的树叶进行认识,这其中体现的是相同中的不同。版画的复数性,指的是通过同一母版,印制出多幅相同的画面,看起来是一样的图像,但细细品味,会发现也有细微的差别,比如颜色深浅不同、色彩套印时细微的错版、图像在纸张中位置的变化等。这些体现的也是相同中的不同,或者说是复数中的唯一性或复数中的不可复数性。

我们对同一品牌、同一类型的物品会有归类的意识,也就是说发现其规律,以至于出现一个形象,听到一个声音,甚至是闻到一种气味,便会迅速地说出其归属种类。比如通过树的树皮纹理特征以及生长的形态便会分辨出是杨树、柳树,我们可以快速地分辨出苹果与梨的不同,我们通过口感可以判断十年的普洱和二十年普洱的差别……这些都是以一种宏观的角度建立的对对象的共性的认识。但我们如果细细地品味,就会发现其实同样一个品种的苹果,长得也没有完全一样的,相临的两棵柳树长得也完全不同。这其中隐藏的问题是:隐藏在共性中的个性。

在本文中,笔者通过十几年的版画创作实践和对版画复数性的深入研究,试图对版画复数中的唯一性(不可复数的复数)进行分析、阐述。

一、印刷中的复数性

印刷术是中国古代重要发明之一,和造纸术一样对世界文明的发展产生了重要影响。在印刷术发明之前,阅读的书籍全部是人工抄写,效率低,容易出错;印刷术产生之后,极大地改善了人工抄写的不足,使文化、文明的发展达到了前所未有的高效,加快了信息的传递和社会的发展。在文明和信息传播的过程中,起到核心作用的是印刷术中的复数性。而此时的复数性,功能相对单一,仅仅是为复数而复数,也就是单纯为了大量重复印刷。

鲁迅先生在《北平笺谱》的序中写道:“镂像于木,印于素纸,以行远而及众,盖实始于中国。”[1]其中,“行远而及众”所指的正是版画的复数性功能。

20世纪30年代以前的中国版画被称为复制版画阶段,所谓复制版画,正是利用版画所特有的复数功能,对同一母版进行反复印刷,其目的是为了某种文化或资料的传播和推广。中国版画起源始于何时说法不一,因为年代久远,可考证实物不多,目前有明确年款的是唐咸通九年(868)的《金刚经》扉页图,此图镌刻精美,技艺十分成熟,从事物发展规律来看,应该在此前很长一段时间内就已经有雕刻版画产生。自隋唐版画产生之初到20世纪30年代漫长的千年间,版画从宗教画像到医学典籍,再到民间年画,虽然从图像的创造方面理解,此阶段的版画也具有一定的创作性,但是版画制作过程中,画工、刻工、印工分工明确,刻工将画工绘制好的图像覆于版上进行刻制,图像的创作属于画工范畴,刻工只是将画工的图像进行雕刻复制,印工再将刻好的版印刷,从而得到与画本相同的印本图像,所以此时的版画还是发挥版的复数功能,并以此复数性为各自领域内的文化及文明进行传播,尤以宗教版画为最甚。玄奘弟子彦悰在《大慈恩寺三藏法师传》中说:“藏师于唐高宗显庆三年(658)至龙朔三年(663)间‘发愿造十俱胝像,百万为十俱胝,并造成矣’。”这里的“俱胝”是数字概念,相当于百万。[2]这也充分说明了版画复数性在佛教发展中起到了非常重要的作用,同时通过文献也可以看到在咸通九年之前已经有了版画印制的活动,只是可惜并未留下确切有年代标识的实物,只能从文献中窥之一二。

二、版画创作中的复数

20世纪30年代的新兴版画运动,将中国版画从复制版画时代带到了创作版画时代,从而将版画的创作性彻底地释放出来,而此时的复数性不再只有复数功能,而是作为版画的基本属性存在。

当下,艺术环境多元、跨界、融合,各个画种都在寻求自身的突破,艺术家们都在尝试突破原有的创作手段,以求更大的发展空间。 版画家们也在探索着版画的边界与可能,基于版画基本属性,复数性的概念也作为一种手段进入版画家们的创作中。这是版画的深层次的思考,更是对版画本质及本体语言的一种思考与尝试。

版画因其复数性而有别于其他画种,但在复数印刷过程中产生的不可控因素又使版画的复数性成为一种负担。按常规版画创作要求,要尽可能地使印制出的作品保持一致性,比如颜色、形态、深浅等,这就要求具有极高的制版和印刷技术。而这种差异性在不同版种中又有不同的体现,比如石版画上墨时打墨次数不同,印刷前后顺序变化,都会引起印刷颜色的差异,尤其在套色版画中差异体现得会更明显;铜版画擦墨时的力度大小也会使作品呈现出深浅不一的变化;丝网版画在印制过程中刮版倾斜角度的不同会带来色彩浓度的变化,同一图像版随着印刷数量的增加,后面的图像层次相比前面而言,下墨量会有所增加,画面层次也会有些变化;木刻版画在印刷过程中,机器印刷与手工印刷压力不同会产生颜色的深浅变化以及印痕的差异,此处的差异性,即“不可复数的复数”。

笔者提出的“不可复数的复数”,是笔者在多年的版画创作中,通过对复数性的探索和研究,从而寻找到的一种新的突破和可能。首先,“不可复数”具体是指在版画创作中由于客观因素导致不可控性或偶然性,从而产生的不可复数性,比如空气湿度对纸张的影响、每次印刷上墨的绝对值导致的细微差异等;第二个复数指的是人为的复数,也就是主观意义上的复数,比如总印数、主观意识的重复印刷,强调的是版画创作中人的因素对复数的影响,即作为创作的复数——重复和叠印。

(一)作为创作的复数——重复

所谓重复,就是具有某些外在的共性,能够体现出一致性、趋同性,当具有某种相同属性的物体排列在一起时,产生了一定的次序感、力量感与形式美感。

重复是一种力量,从隋唐的版画《金刚经》到早期被用作教材的《芥子园画谱》,从古代版画文学插图到后来的新兴木刻运动,版画以传播为主的实用性远比其艺术性更为重要。也就是依赖其复数性。这是重复在传播中的力量。当重复的力量被艺术家们所注意的时候,重复便成为艺术家们表达观念的重要方式。

安迪·沃霍尔1962年至1984年间创作的大量丝网版画作品,便利用版画的复数性以及重复的力量创造了一种秩序感与美感,具有一定的思想性和精神性。安迪·沃霍尔作品中的复数性就是笔者在开篇提到的宏观的、共性的重复。在其作品《32罐金宝汤罐头》(1962年,图1)中,我们看到同一品牌的罐头并置, 形成一种连续的、 重复的视觉效果,但我们如果细看,就会发现这些罐头有些细微的差别,比如代表口味的英文字符、中间圆点的颜色、罐体上半部分的红色等。我们认为罐头的形象是重复出现的,是因为我们在思维的潜意识层面对金宝汤罐头已经有了一个大致的笼统的形象,而非具体的细节形象。

图1 安迪·沃霍尔 32罐金宝汤罐头 丝网印刷 40.6×50.8cm 1962年

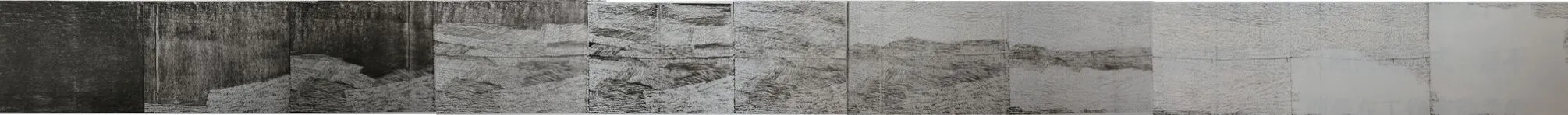

艺术家徐冰在1987—1988年间的版画作品“五个复数”系列中,则将版画的复数性又向前拓展了一大步,不同于安迪·沃霍尔宏观的复数性,徐冰的“五个复数”系列都完成于同一块木板上,在不同的阶段将版上的图像印之于纸,依次排开,最终的作品呈现出图像的消解、变化,可以体现出作品创作的过程性。徐冰这样写道:“我极力发挥版画印刷中印痕及复数性所能产生的效果,使用重复印刷、由浅至深印刷、局部叠印、错印、补充印刷、正拓反印等手段使整幅作品构成特有的强烈的视觉效果。”[3]比如“五个复数”系列之一的《有电线的地方》(图2),共11幅,全部用一张版印制,在印刷过程中,艺术家采用了边刻边印复数形式,第一幅是完整的没有刻制的版,进行印刷,从第二幅开始刻,并进行阶段性的印刷,直至第六幅,这是常规意义上的完整作品,从第七幅开始对完整的画面进行消解,直到第十一幅作品中的图像完全消失,除了边缘处可见的残留刀痕外,几乎全是空白。这件作品更极致地利用了版画的复数概念,将艺术家的观念,以及时间在木板上留下的痕迹表现出来。对版画复数性的传统的认识,大多是版画的不唯一性,通俗地讲也就是可以印很多份,但徐冰的“五个复数”系列作品,是对版画中常规的复数概念的一次颠覆与拓展,也是对复数性中的绘画性的一种思考和突破。

图2 徐冰 有电线的地方 木刻版画 55×828cm 1986年

作为创作的复数,复数性的存在方式和意义也发生了变化,这也是一切事物变化的意义所在。当版画的复数性不仅仅局限于可以多印几份相同的图像时,作为绘画艺术的复数似乎找到了其本质的意义,也是版画本体语言的意义。

(二)作为创作的复数——叠印

人类在与自然相处的过程中,从对火的恐惧到对火的认识与驾驭,成为人类发展史上一个重要的转折点,使人类脱离了“茹毛饮血”的时代,同时也为人类发展揭开了新的篇章。

在版画创作中,对于传统复数概念的重新认识,同样如同人类对于火的认识,会为版画创作提供全新的可能性。比如错版,对于从事版画创作的版画家们都从不陌生,错版的发生,出现在版画创作的最后印刷环节中,由于空气温度、纸张含水量不同、重复印刷、对版不准等等因素而造成。对于标准化的版画来讲,错版似乎不可容忍却又时常无可奈何。跳出我们对错版常规认识的圈子,站在创作的立场上看待错版这种现象,错版似乎可以成为复数的另一种体现形式,即叠印。

为更好地说清错版与叠印之间的联系与区别,有必要先弄清错版与叠印的概念,并从中得到两者之间的异同。错版是版画在印制过程中,将同一图像在同一张纸上有意重合而不得所产生的模糊的视觉效果,重点突出的是“求而不得”,是与版画家主观意愿相悖的。叠印是版画家依据主观意愿将同一图像在同一张纸上进行重叠印刷,图像重叠位置的多少会产生图像的重叠或模糊的视觉效果,重点强调的是版画家的“主动性”。

笔者从错版引出叠印的概念,是基于对两者同源却又具有概念上差异性的理解之上。首先错版与叠印都具有重复属性,其次两者复数性都分别呈现于同一承印物上。而不同在于,前者是无意间产生的,具有偶然性;而后者是有意而为之,体现着版画家的主观创作意识,这也是从错版到叠印的关键所在——版画家的意识。如果我们将这种图像的重叠印刷因偶然而产生的模糊效果(即错版)转化为主动重叠印刷而产生的图像的重合(即叠印),无疑又使版画的复数性概念及创作可能性向前推进了一大步。

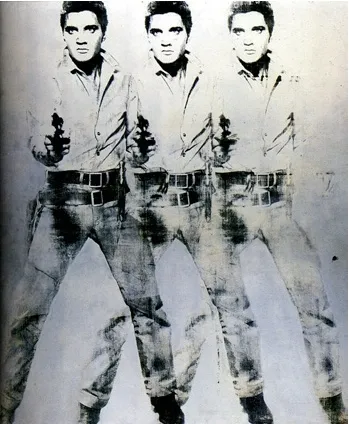

我们常常习惯于分对与错,好的通常称为对,不好的称之为错,是因为人们总是将重复“表象”为极端的类似性或完全的等价性。[4]在冲破常规理解的对与错的藩篱之后,便是柳暗花明的新景象。而作为创作中复数性的概念,错版并不是不好的代名词,也不是评判一幅版画好与坏的标准。安迪·沃霍尔无疑是利用叠印进行创作的先驱,《猫王三重奏》(图3),有意将图像移位、重叠。叠印的复数形式,大体可分有序与无序两种。

图3 安迪·沃霍尔 猫王三重奏 丝网印刷 208.3×175.cm 1963年

笔者于2013年左右开始关于叠印的研究。有序与无序的叠印,可理解为有规律的叠印与无规律的叠印,在对达·芬奇作品《维特鲁维人》进行复数实验而创作的《人体的奥秘系列》作品中将版面上的图像以有序的方式反复在同一张纸上进行印刷,并在组合上进行不同样式的尝试,将同一张版(图像)的可能性发挥到最大化(图4、图5、图6)。这种方法需做对版标记,既可在同一张纸上多次重复印刷,又满足了常规复数的要求,这种有序的叠印,追求的是复数中的可控性,任何不可控都将成为过程中的破坏因素。

图4 何吉庆 人体的奥秘 石版画 30×30cm 2018年

图5 何吉庆 人体的奥秘 石版画 30×50cm 2018年

图6 何吉庆 人体的奥秘 石版画 30×30cm 2018年

《男孩肖像》(图7)为无序的叠印,没有任何规律可言,反复地在同一张纸上印刷,直至达到满意的效果,同样满足了复数的概念,但又与传统版画中复数的概念有所不同。无序的叠印方式印制的作品最后只有一幅,在某种意义上又与我们认识的传统意义的复数(作品数量)是相悖的,但又不可否认其复数性(图像的重复)的存在。

图7 何吉庆 男孩肖像 石版画 29×20cm 2018年

三、复数性的延伸

基于版画本体属性,版画家们对版画复数性的探索从未停止,并试图超越版画本体,利用版画复数性概念进行艺术的尝试。杨宏伟作品《像素分析八号》(图8)从活字印刷得到灵感,利用木口木刻技法,将大小不等的梨木块制成一个个像素,再用刻刀将每一个像素块刻成从99%—1%不同的灰度,然后再把这些不同灰度的像素块拼合成不同的图像,就像一个超级字库,根据艺术家的想法排版制图,组合成千变万化的图像。徐冰对《像素分析》这样评价:“这个项目的想法触碰到了复数性艺术领域过去没有人触碰过的核心部分,推进了版画艺术语言延伸的可能性。”徐冰认为杨宏伟并不是创作了一件作品,而是做了一个“不断使用的基因库”,通过这个“基因库”可以不断地复制、繁殖、再生,大大地拓展了版画语言的维度。[5]

图8 杨宏伟 像素分析八号 100×70cm×13 木刻 油墨、宣纸 2018年

版画家张莞的作品《红色风景》(图9),同样在版画的复数属性上做了大胆的创新实践。张莞将同一母版印出许多份,再通过手绘的方式将每一份图像进行不同位置的覆盖,最终这些利用同一母版印出来的作品呈现出各不相同的面貌。在张莞的作品中借助了版画的复数性本体语言及复数的概念,体现了其对“有”与“无”的思考,也呈现出艺术作品从实施至完成的过程性。

图9 张莞 红色风景 48×62cm×40 干刻、综合版、手绘 2011—2012年

如果说艺术家康剑飞的作品《复数组合》还是在呈现版画复数性本体语言,那么在《鸟人》《观看黑鸟的方式》作品中就已经开始借助版画复数的概念了,将一幅幅刻好的版,以自由组合的方式进行排列,不同的组合方式,可以体现出不同的故事,此时的复数已经超越了常规意义的复数,而是借同一块版在不同组合环境中产生身份的变换。[6]

四、结语

本文所探讨的复数并不是单纯的复制,其最终的目的是创作。作为传统版画中的复数性其主体为复数行为,人只是复数动作的执行者,是相对被动的复数,而作为不可复数的复数必须遵从人是主体的概念,这时的复数是作为满足创作需要的一种方式存在,这一概念对如何进行创作也尤为重要。借用包豪斯创始人格罗皮乌斯说的“向死的机械产品注入灵魂”,作为复数,我们也应该“向机械的复数注入创作者的思考”。

在一些无法改变的客观事实外,我们只谈能够驾驭的部分。我们所探讨的不可复数的复数便是在这样的前提之下进行的,在版画的创作过程中,面对传统的复数性,站在不同的角度会有不同的结果,但无论怎样,作为创作而言,创作者都是作为创作的主体,在创作中处于主导地位,面对复数性,也应当主动地驾驭,打破常规对复数的理解,才会有新的突破。不可复数的复数增加了版画作品的内涵和厚度,对于版画创作有积极的意义