中西非叠合裂谷盆地形成与演化*

2022-10-17张光亚黄彤飞刘计国李曰俊杜业波余朝华张新顺喻志骅

张光亚 黄彤飞 刘计国 李曰俊 杜业波 余朝华 张新顺 喻志骅

沉积盆地的构造演化过程具有明显的阶段性,体现在不同时期盆地原型在形成机制、构造变形、沉积充填、火山活动、大地热流、垂向叠置方式及类型等方面具有较大的变革(汤良杰等, 2001; 何登发等, 2004; 金之钧, 2005; 张光亚等, 2008)。盆地演化的重大变革是对盆地周缘板块运动、深部岩浆活动、海平面升降等事件的综合响应。因此,在恢复盆地演化过程时,通常有划分重大变革时期、重建不同时期盆地原型、建立不同原型盆地垂向叠置类型及叠置方式等研究手段与技术流程(汤良杰等, 2001; 赵文智等, 2003; 金之钧, 2005)。我国构造演化背景具有小陆块拼合、多旋回运动以及强烈的陆内构造变形等特点(靳久强和宋建国, 2005),决定了我国绝大多数沉积盆地都属于由不同性质原型盆地组成的多旋回叠合盆地,塔里木盆地(张光亚等, 2007, 2012, 2015)、鄂尔多斯盆地与四川盆地在前寒武纪-古生代海相克拉通盆地之上叠合了中、新生代陆相前陆-陆内坳陷盆地(张光亚和薛良清, 2002; 张光亚等, 2014),渤海湾盆地、江汉盆地、苏北-南黄海盆地在古生代克拉通盆地之上叠合中-新生代裂谷盆地(赵文智等, 2003; 张光亚等, 2008)。可以看出,以往对叠合盆地的研究多聚焦于盆地性质发生重大变革的盆地,对经历多个构造演化阶段且盆地形成构造背景相近的沉积盆地研究较少(温志新等, 2012; 张光亚等, 2020)。

中西非裂谷系盆地由多旋回裂谷盆地叠合而成。自早白垩世以来,该裂谷系发生了“多期次”、“多方位”的裂谷作用,经历了多期次挤压与反转作用,构造演化历史复杂,成因机制独特。受基底先存构造格局非均一性及其对局部应力场分布的控制,同一时期裂谷系内的不同盆地通常处于不同的应力状态,同一盆地构造演化过程、原型盆地发育及叠置方式多变。以往对中西非裂谷系的研究通常聚焦于单一盆地,例如针对Muglad盆地、Melut盆地、Bongor盆地、Doseo盆地、Doba盆地、Termit盆地、Benue盆地的构造特征、多期裂谷演化、地层剥蚀量恢复、沉积充填特征、石油地质等方面开展了大量研究(Binks and Fairhead, 1992; Genik, 1992, 1993; 窦立荣, 2003; 窦立荣等, 2006, 2018; 魏永佩和刘池阳, 2003; 童晓光等, 2004; 田作基等, 2005; 潘校华等, 2005; 张光亚等, 2018, 2019a),但从区域上将中西非裂谷系盆地群作为一个相互关联的有机整体,系统研究对比不同时期原型盆地类型与分布、多期裂谷叠合演化的时空差异性及其动力学背景尚不深入。本文在区域构造演化阶段划分基础上,恢复不同演化阶段原型盆地及其分布特征,明确不同盆地原型盆地叠置方式及类型,揭示不同叠合裂谷盆地时空演化的差异性及其形成的动力学背景,希望有助于深化裂谷盆地形成演化地质认识,指导全球类似盆地优选油气有利富集区和油气勘探。

1 区域地质背景

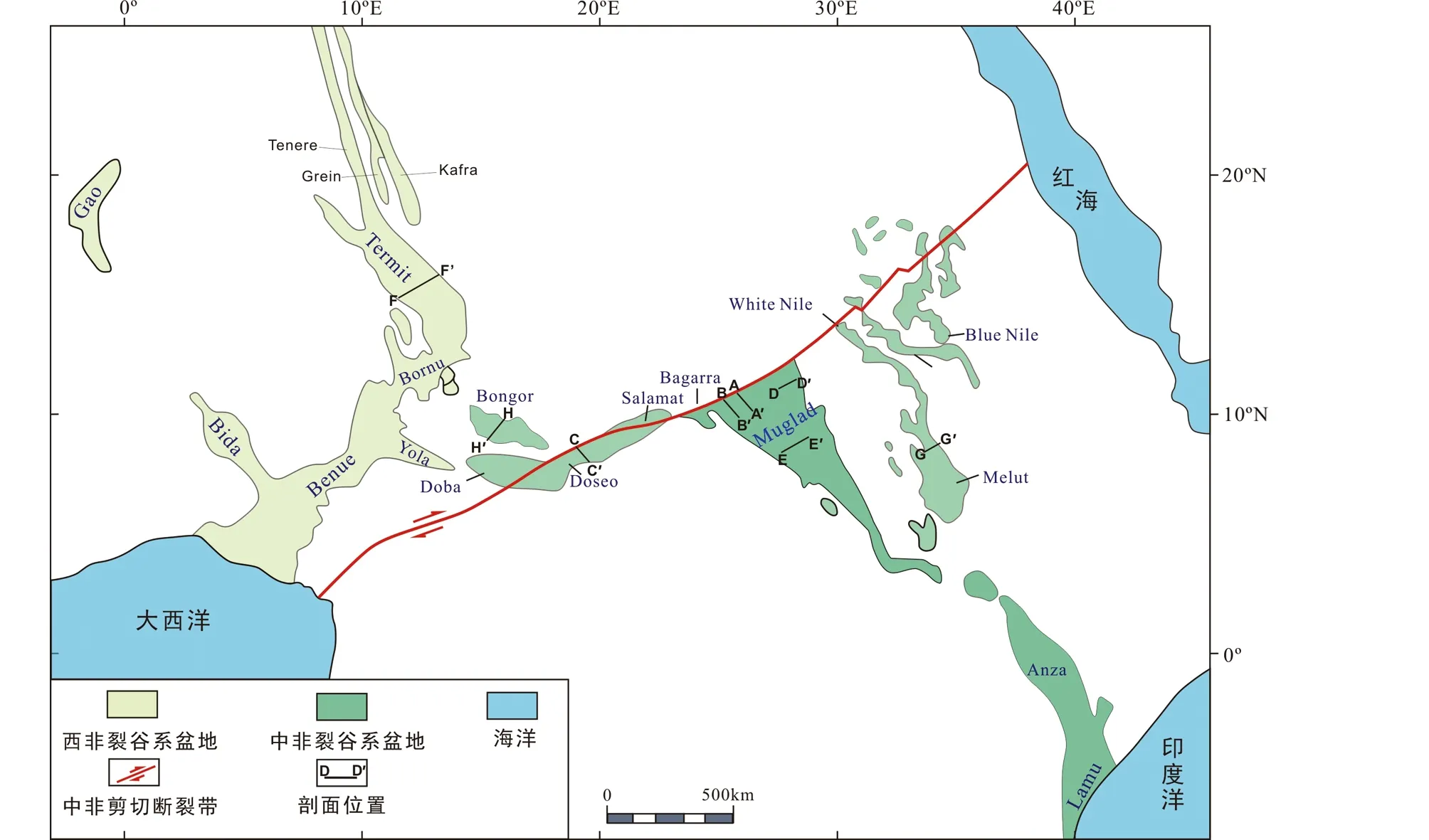

中西非裂谷系盆地群是指位于非洲大陆中部,沿中西非剪切断裂带内部及两侧发育的中-新生代陆内裂谷盆地(图1)。中非裂谷系包括邻近中非剪切带内部的Doba、Doseo、Salamat、Bagarra等盆地及其两侧的Bongor、Muglad、Melut、White Nile、Blue Nile等盆地以及肯尼亚的Anza盆地;西非裂谷系是位于非洲西部的裂谷系,包括Benue坳拉谷盆地、Bida盆地、Bornu盆地及尼日尔东部的Termit、Tenere、Grein等盆地。

图1 中西非裂谷系盆地群区域位置分布图(据Genik, 1992修改)

非洲大陆由多个稳定的陆块在泛非运动中拼合而成,在陆块之间分布着相对活跃的活动带(褶皱带),这种不均一基底结构是后期非洲大陆陆内裂谷形成与演化的重要基础(Genik, 1993)。根据陆块活动的差异,Guiraud and Maurin (1992)和Schettino and Scotese (2005)将非洲大陆划分为西北非陆块、东北非陆块和中南非陆块,其中的西北非陆块构造相对稳定。该划分方案在Moulinetal. (2010)、Scotese (2016)和张庆莲等(2018)对非洲板块演化过程模拟中得到验证。中非裂谷系盆地发育在东北非陆块与中南非陆块之间的活动带上,西非裂谷系盆地发育在西北非陆块与东北非陆块间的活动带上。

2 构造演化

晚中生代以来的冈瓦纳大陆裂解、大西洋分段张开、中非剪切带走滑运动、陆块间差异活动、非洲板块内地幔上涌、与欧亚板块碰撞、东非裂谷系形成等构造事件对中西非裂谷系盆地形成与演化均有不同程度的影响(Fairhead and Binks, 1991; Fairhead, 1992; Genik, 1992, 1993; McHargueetal., 1992; Maurin and Guiraud, 1993; 窦立荣, 2003; 窦立荣等, 2006, 2018; 魏永佩等, 2003; 童晓光等, 2004; 田作基等, 2005; 潘校华等, 2005; Kelleretal., 2006; 张光亚等, 2019a)。概括起来,中西非裂谷系演化过程可划分为三个阶段。

2.1 前裂谷演化阶段

在三叠纪末冈瓦纳大陆裂解之前,非洲大陆一直处于冈瓦纳大陆的中部,古生代以来的大规模造山运动对其影响微弱,构造相对稳定,长期隆起剥蚀,仅局部地区可能接受碎屑岩沉积。

2.2 同裂谷演化阶段

三叠纪末以来,冈瓦纳大陆裂解、大西洋分段扩张、非洲板块持续漂移、板内地幔上涌、非洲-欧洲板块碰撞以及东非裂谷系发育等构造事件对中西非裂谷系盆地形成演化起控制作用。该演化阶段可进一步划分为三个裂谷时期:

2.2.1 裂谷Ⅰ期(以早白垩世为主)

在晚三叠世-早侏罗世,冈瓦纳大陆普遍发育了大规模玄武岩,标志着超级大陆开始解体。在早侏罗世末-中侏罗世,北美与非洲板块首先分离,中大西洋开始形成。到侏罗纪末,中大西洋裂开宽度超过1000km。直到早白垩世早期,与中西非裂谷系形成演化直接相关的南大西洋才开始逐步张开(魏永佩, 1999; 熊利平等, 2005; 魏永佩等, 2019b, c)。在此期间,非洲大陆整体以西北非陆块为中心,发生逆时针的离散运动(图2a)。西北非陆块与东北非陆块之间的离散运动导致了西非裂谷系Termit盆地、Tenere盆地等的形成,东北非陆块与中南非陆块之间的剪切运动导致了中非裂谷系Doba、Doseo、Salamat等盆地的形成,其间的离散运动形成了中非裂谷系Muglad、Melut、Bongor等盆地,其中Termit盆地发育下白垩统沉积,Muglad盆地对应Abu Gabra-Bentiu组沉积时期,Melut盆地对应Al Gayger-Al Renk组沉积时期,Bongor盆地对应Prosopis组-Baobab组沉积时期(窦立荣等, 2018)。该裂谷期以该期区域伸展应力作用逐渐消失及构造抬升事件结束,在中西非裂谷系普遍形成了区域不整合(图3)。

图2 中西非裂谷系盆地群区域构造环境示意图(陆块划分边界据Moulin et al., 2010;构造背景据Genik, 1992, 修改)

图3 中西非裂谷系典型盆地地层综合对比剖面(据Genik, 1993, 修改)

2.2.2 裂谷Ⅱ期(以晚白垩世为主)

非洲板块在赛诺曼期-康尼亚克期整体发生向北东方向漂移(Scotese, 2016),陆块间的活动差异造成边界间处于伸展应力条件,导致研究区再次发生断陷作用。在圣通期-马斯特里赫特期,板块运动方向由北东向变为近北向(Scotese, 2016),这种运动方向的改变使得陆块边界伸展强度变弱,进入热沉降阶段。该时期随着西北非陆块的局部沉降,研究区接受分别来自特提斯洋和南大西洋方向的海侵(图2b ;Genik, 1992),该事件同时对应晚白垩世全球海平面较高时期。该海侵范围主要分布在西非裂谷系的Termit、Benue等盆地,同时期在中非裂谷系盆地仍为陆相碎屑沉积。在圣通期,研究区发生区域挤压抬升,海水逐渐退去,并在晚白垩世末完全转变为陆相沉积。该挤压事件同时也造成Bongor、Doba、Doseo、Salamt、Benue、Yola及Muglad盆地东西向展布的Sufyan凹陷的构造反转,对古近系底部做层拉平处理,可见上白垩统顶部与古近系底部明显的区域性不整合面(图4)。该演化阶段在Muglad盆地对应Darfur群沉积时期,Melut盆地对应Galhak-Yabus组沉积时期,Termit盆地对应Donga组-Madama组沉积时期,Bongor盆地及Doba、Doseo、Salamat盆地该时期地层后期发生不同定程度的剥蚀(图3)。

图4 晚白垩世与古近纪间的区域角度不整合面(Muglad盆地Sufyan凹陷;剖面位置见图1)

2.2.3 裂谷Ⅲ期(以古近纪-新近纪为主)

在晚白垩世土伦期,非洲与美洲大陆完成分离,但非洲板块向北东方向的持续漂移并没有停止,其向北东方向的漂移可能持续到新近纪甚至更晚(Scotese, 2016; 张光亚等, 2019b, c)。非洲板块的持续漂移在非洲大陆内部继续形成伸展应力环境,导致早期NW-SE向裂谷盆地复活、进入新的裂谷旋回(图2c),如西非Termit盆地新生代地层Sokor1组和Sokor2组在盆地中心的沉积厚度超过1500m、中非Muglad盆地Kaikang坳陷内新生代地层最大厚度超过3000m。

在此期间,非洲板块北部与欧亚板块发生渐进式碰撞,在北非与阿尔卑斯褶皱带西部形成阿特拉斯褶皱带。该褶皱带同构造期变形时间的最新定年数据显示(Gomezetal., 2000; Rosenbaumetal., 2002; 万志峰等, 2010),碰撞作用从古近纪始新世晚期开始,持续到更新世,在中新世晚期与更新世分别发生较强烈挤压。非洲-欧亚板块碰撞除了在北非形成阿特拉斯褶皱造山带之外,在非洲内部产生近南北向挤压应力,加剧了中西非裂谷系近东西向盆地或凹陷(如Bongor、Doba、Doseo、Salamat盆地以及Muglad盆地Sufyan凹陷等)发生构造反转、抬升、剥蚀(窦立荣等, 2006, 2018, 2022; 余朝华等, 2013; 黄彤飞等, 2017),同时造成东北非陆块发生相对西北非陆块的右旋剪切,在Termit盆地东缘发育右旋右阶的走滑断层(黄彤飞等, 2022)。

相较于中生代,新生代非洲板块内部火山活动趋于活跃,火山活动主要集中在西北非陆块、东北非陆块以及中南非陆块之间的活动带。其火山活动成因与挤压造山作用关系不大,主要与地幔柱上涌有关(Thorpe and Smith, 1974)。在非洲东部,Afar地幔柱在古近纪渐新世至新近纪中新世发生上涌活动,东非裂谷系、红海原洋裂谷和亚丁湾新生裂谷以三叉裂谷的形式发育(Bosworthetal., 2005)。红海裂谷张开还可能引起东北非陆块向SW方向的短暂挤压,造成了在NW-SE向盆地发生小幅度反转剥蚀,如Muglad盆地Fula凹陷东斜坡、Melut盆地北部凹陷东斜坡以及Grein盆地的新生代地层均有明显的挤压变形和剥蚀。这些时空交织的构造事件使得裂谷Ⅲ期的演化背景十分复杂。

2.3 后裂谷演化阶段

上述系列挤压事件后,中西非裂谷系进入后裂谷演化阶段,断裂活动趋于停止,研究区处于准平原化阶段。

3 原型盆地

3.1 裂谷Ⅰ期(以早白垩世为主)

裂谷Ⅰ期演化阶段主要发生在早白垩世,是叠合裂谷盆地群形成演化的主要时期,是盆地主干断裂形成时期,断裂活动最为强烈,盆地基底沉降速率最快,地层沉积厚度大,沉积体系均为陆相碎屑沉积。由于对区域构造应力场响应和变形的差异性,不同盆地发育的起始与结束时间有些不同。基于对中西非裂谷系在早白垩世原型盆地分析与区域构造背景分析,揭示出三类原型盆地(图5):(1)与陆块间离散伸展运动有关的裂谷盆地(图5b);(2)与陆块间走滑运动有关的走滑-拉分盆地(图5c);(3)与三叉裂谷的衰退夭折一支有关的坳拉谷盆地(图5d)。

图5 中西非早白垩世原型盆地类型与分布示意图(a)以及(被动)裂谷盆地(b)、走滑-拉分盆地(c)和坳拉谷盆地(d)发育模式

3.1.1 裂谷盆地

该类原型盆地处于西北非陆块与东北非陆块、中南非陆块与东北非陆块之间的活动带上,以Termit盆地、Muglad盆地和Bongor盆地为代表。

Termit盆地早白垩世原型盆地形成于西北非陆块与东北非陆块之间的活动带,呈NW-SE向展布,长300km,宽60~110km,长宽比介于1:5~1:3,面积约为3×104km2。在早白垩世早期,受中非剪切带右旋走滑作用影响,东北非陆块相对于西北非陆块发生向NE方向的运动,导致该盆地的形成。在该演化阶段,Termit盆地发育了大量的NW向与NNW向同沉积正断层,断层多为高角度旋转平面正断层,反映了被动裂谷发育特征。该盆地结构主要表现为断陷,在北部表现为双断地堑结构,在南部表现为西断东超的半地堑结构。钻井与地震资料解释成果揭示,下白垩统沉积相类型主要为河流、三角洲、水下扇、扇三角洲及滨浅湖相等,物源主要来自盆地东、西两侧。在盆地西侧的陡坡带发育水下扇沉积,扇体沿NW向断裂呈带状分布,盆地中心沉积滨浅湖泥岩,在盆地东侧的缓坡带发育三角洲沉积体系(毛凤军等, 2016; 刘计国等, 2020)。

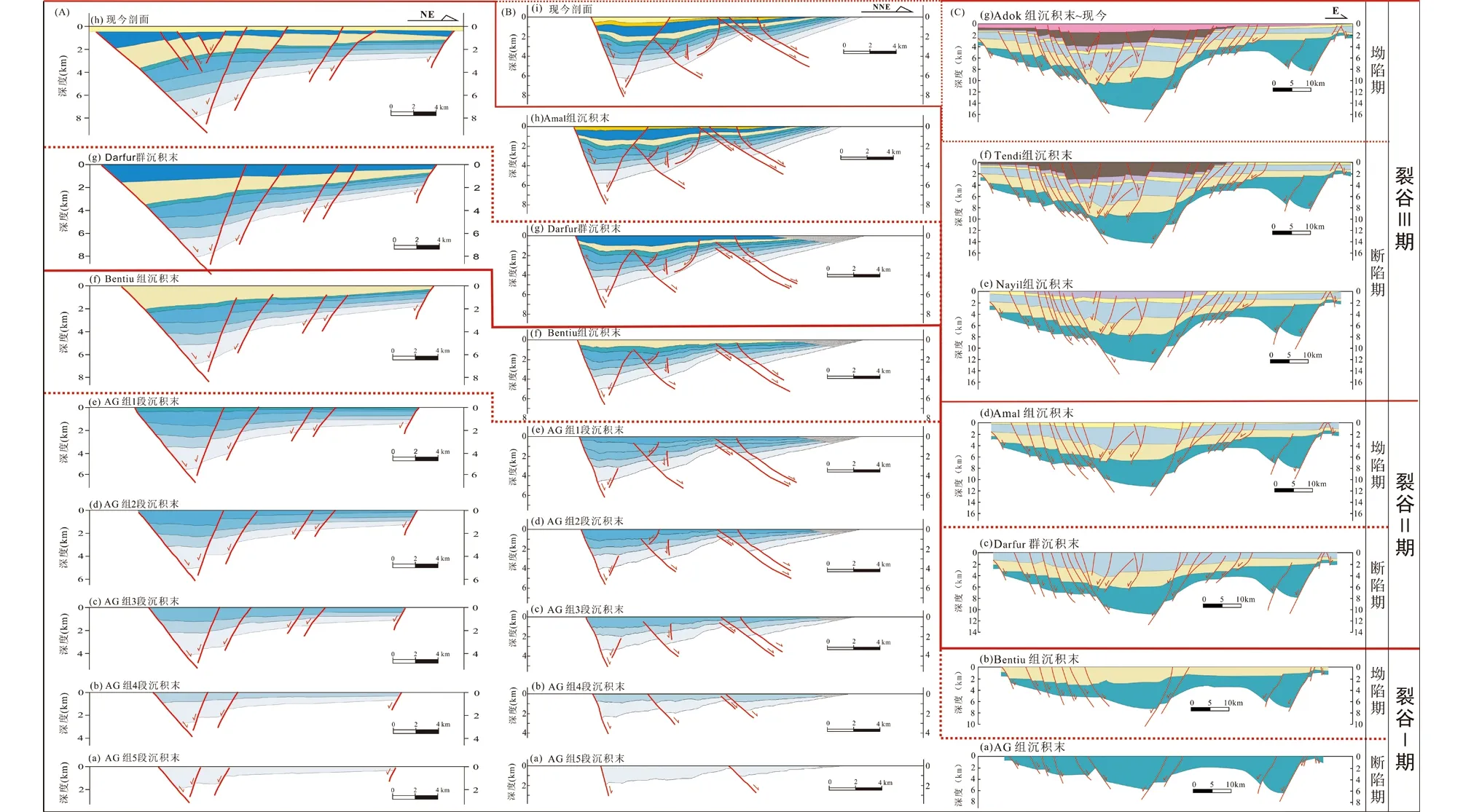

Muglad盆地横跨苏丹与南苏丹两国,构造位置位于中南非陆块与东北非陆块之间的活动带上,面积约为12×104km2,最大沉积厚度超过15km。该盆地平面形态为“东南窄西北宽”三角形,北部边界终止于中非剪切断裂带,向南逐渐收敛。Muglad盆地早白垩世原型盆地结构垂向上表现为一个完整的断陷-坳陷裂谷旋回。早白垩世早期,东北非陆块与中南非陆块之间发生离散运动,造成两者之间活动带处于伸展应力状态,导致该盆地的形成,并进入早白垩世断陷作用阶段。在该演化阶段,Muglad盆地发生强烈的伸展断陷,发育了大量的NW向、NNW向旋转平面正断层,规模较大的正断层多表现为同沉积断层,盆地差异沉降特征明显。盆地结构为地堑与半地堑(图6),整体呈现北西向凹陷与凸起相间的构造格局。钻井、测井资料揭示下白垩统Abu Gabra组为一套“粗-细-粗”沉积旋回,垂向上发育洪积扇-三角洲-湖相-三角洲等陆相沉积体系,具有多个沉降中心。随着伸展应力的释放,在早白垩世末,Muglad盆地发生短暂抬升,Abu Gabra组在斜坡区受到剥蚀,盆地由此进入坳陷演化阶段。在坳陷演化阶段,正断层活动减弱,地层沉积相对统一,以整体热沉降为主,发育Bentiu组厚层浅水辫状河沉积,沉积范围进一步扩大,覆盖全盆地(张光亚等, 2019a)。

图6 Muglad盆地Sufyan凹陷(A)、Fula凹陷(B)和Kaikang坳陷(C)构造演化剖面

Bongor盆地呈NWW-SEE向展布,长约300km,宽约40~80km,面积约为1.8×104km2。其早白垩世原型盆地在垂向结构上由强烈断陷期和稳定断陷期两套沉积层序旋回构成。在早白垩世早期的强烈断陷期,盆地伸展断陷作用强,发育NWW向展布的控凹断层,并对地层沉积具有明显的控制作用,生长指数介于1.2~1.9(窦立荣等, 2018)。盆地结构主要为NWW向半地堑,发育多个沉降中心,整体呈现南北方向凹凸相间、东西方向分块的构造格局。钻井、测井资料揭示,下白垩统Prosopis组下段为粗碎屑沉积,为断陷初期的洪积扇-扇三角洲沉积,向上沉积粒度迅速变细,在Prosopis组上段和Mimosa组过渡为半深湖-深湖相沉积。在早白垩世晚期,伸展作用逐渐减弱,同沉积断层活动强度及其控沉积作用明显减弱,单井沉积相分析显示,Kubla组-Ronier组-Baobab组由下部深湖相泥岩向上过渡为浅水三角洲砂岩沉积(窦立荣等, 2018)。

3.1.2 走滑-拉分盆地

该类型盆地发育在中非剪切带内部,在早白垩世早期,东北非陆块与中南非陆块发生相对剪切运动,相对于中南非陆块,东北非陆块发生NE向右旋走滑,期间走滑量达到40~50km(Fairhead, 1988; Benknelil, 1987),导致Borogop断层(中非剪切带内部的分段断层)发生右旋走滑,形成一系列右旋右阶排列的拉分盆地,由西向东依次为Doba、Doseo、Salamat、Bagara等盆地。本文以Doseo盆地为例说明该类原型盆地特征。

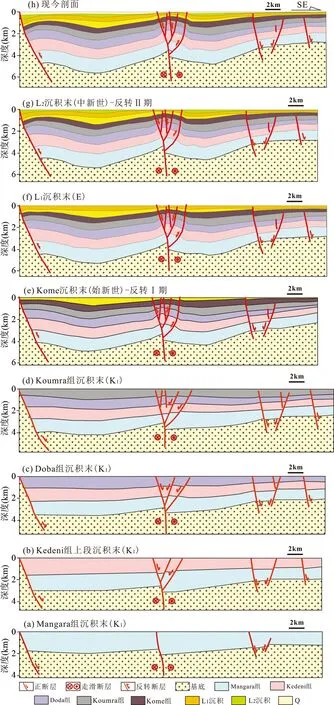

Doseo盆地位于中非剪切带中部,长550km,宽70~100km,长宽比例介于1:8~1:5,长轴方向呈NEE-SWW向,面积约为4.5×104km2。该盆地形成于Borogop控凹断层右旋活动的伸展应力释放区,发育多个北断南超结构的地堑与半地堑,整体表现为NEE向凹凸相间的构造格局(图7)。早白垩世发育的典型构造样式为正断层和负花状构造,盆地内部正断层的主走向为NWW到NW向,平行于该盆地的短轴方向。在盆地中部发育负花状构造,其主走滑方向近NEE向,雁列断层走向近NW向,平面上呈右旋右阶排列。在盆地南缘,雁列断层与南部控凹断层表现为马尾状组合(图7、图8)。Doseo盆地下白垩统发育Mangara组、Kedeni组、Doba组以及Koumra组,垂向上发育两套水进-水退沉积旋回,物源供给来源于南北两侧,在北部陡坡带以扇三角洲-辫状河三角洲为主,南部缓坡带以大型三角洲、辫状河三角洲沉积为主,向盆地中心延伸较远,并过渡为半深湖-深湖相沉积(窦立荣等, 2022)。

图8 Doseo盆地构造演化剖面(地震剖面见图7)

3.1.3 坳拉谷盆地

该类型盆地是南大西洋深入非洲板块内部的废弃裂谷。早白垩世早期,南大西洋由南向北逐渐打开,其北部以三叉裂谷系的形式张开。除南大西洋裂谷和几内亚湾裂谷外,另外一支为深入非洲板块内部的Benue裂谷。在南大西洋张开的早期,西北非陆块相较于中南非陆块发生右旋走滑,Benue裂谷表现为一系列右旋左阶排列的断陷群。随着南大西洋通过几内亚湾裂谷与中-北大西洋发生沟通,Benue裂谷逐渐被废弃,成为保留在非洲板块内部的坳拉谷或者衰退型裂谷。

3.2 裂谷Ⅱ期(以晚白垩世为主)

裂谷Ⅱ期主要发生在晚白垩世,其原型盆地性质较早白垩世裂谷Ⅰ期未发生明显变革,走滑-拉分盆地与坳拉谷盆地继承发育,但受早期构造格局和区域应力场方向改变的影响,裂谷盆地在裂陷发育程度方面出现较明显的分异,同时裂谷系沉积体系由早白垩世统一陆相沉积体系演化为海-陆并存的沉积体系。

由于走滑-拉分盆地与坳拉谷盆地在后期发生强烈反转,晚白垩世地层剥蚀程度高,因而需恢复其原始地层沉积特征,才能认识原型盆地发育面貌。通过盆地对比和埋藏史重建,可以看出研究区走滑-拉分盆地和坳拉谷盆地继承发育了晚白垩世裂谷层序(窦立荣等, 2018)。

通过对比分析早、晚白垩世非洲板块漂移速度与方向发现,晚白垩世原型盆地形成的区域构造条件未发生大的变革,但非洲板块内部的陆块发生逆时针旋转,旋转角度约为15°(Scotese, 2016),造成晚白垩世裂谷盆地的发育程度出现分化,这在Muglad盆地不同凹陷晚白垩世的发育程度上表现得最为突出。Muglad盆地晚白垩世原型盆地在垂向上表现为一个断陷(Darfur群沉积时期)-坳陷(Amal组沉积时期)旋回。构造演化剖面恢复显示(图6),在Darfur群沉积期间,发育大量的同沉积断层,对地层沉积厚度有明显的控制作用。这些同沉积断层既有早白垩世发育、晚白垩世重新活动断层,也有晚白垩世新生断层。盆地发育继承了早白垩世凹凸相间的构造格局,发育多个沉降中心。盆内各凹陷在该时期的构造沉降速率及Darfur群厚度有较大差异。Darfur群在Kaikang坳陷、Fula凹陷、Sufyan凹陷各沉积中心的厚度分别为5065m、969m、320m。推测造成这种差异的原因主要是,盆地内各凹陷长轴方向与区域伸展应力方向的夹角不同,与区域伸展应力方向近垂直的凹陷(坳陷)伸展量较大,如晚白垩世在近NE向区域伸展应力条件下,NW向展布的Kaikang坳陷较近EW向展布的Sufyan凹陷伸展断陷发育强度更大(张光亚等, 2019a; 黄彤飞等, 2019)。

在晚白垩世赛诺曼期至坎潘期,西非地区接受分别来自特提斯洋和南大西洋方向的海侵,在西非裂谷系的Benue盆地、Termit盆地、Terene盆地以及Grein盆地等沉积了巨厚的海相碎屑岩(Genik, 1993)。由于Benue盆地后期发生强烈挤压抬升,该套地层剥蚀程度高,局部仅见少量海相碳酸盐岩、海相碎屑岩残余地层(Benkhelil, 1987),而Termit盆地上白垩统海相地层保存相对完整。根据钻井及地震解释资料,Termit盆地海相沉积从Donga组开始,持续到Yogou组沉积末期,在Madam组沉积时过渡为陆相碎屑沉积(毛凤军等, 2016, 2019)。在Donga组沉积期间,在盆地东、西斜坡为滨海-三角洲沉积,物源来自盆地东、西两侧,向盆地中部过渡为滨浅海沉积。海平面在Yogou组1段沉积时达到最大(刘计国等, 2020),盆地主体为浅海-半深海沉积,在Yogou组3段沉积时,浅海-半深海沉积面积萎缩到盆地中心,在盆地东侧发育大规模浅水三角洲体系。在Madama组沉积时,地层岩性由海相砂泥岩沉积过渡为厚层状辫状河砂岩沉积。同时期在中非裂谷系盆地群沉积陆相层系,Bongor盆地、Doba、Doseo、Salamat盆地的上白垩统后期发生不同程度的抬升剥蚀。

3.3 裂谷Ⅲ期(以古近纪-新近纪为主)

该阶段是中西非裂谷系盆地群构造格局的定型阶段,在三期裂谷演化史中最为复杂。裂谷系既受非洲板块NE向漂移所产生的伸展应力、新生代地幔上涌的影响,形成新的裂谷盆地,又受到非洲板块与欧亚板块碰撞所产生的近SN向挤压应力影响、盆地发生反转改造;另外还因非洲板块与欧亚板块差异挤压,西北非陆块与东北非陆块间发生走滑运动,导致NNW向剪切应力作用与构造变形改造。这些应力可在不同盆地同时发生,相互交织,造成中西非裂谷系古近纪-新近纪差异演化进一步加剧。

3.3.1 裂谷盆地

中西非裂谷系古近纪-新近纪原型盆地主要为裂谷盆地,这些原型盆地主要继承发育在西北非陆块与东北非陆块、中南非陆块与东北非陆块的“离散”边界周围。受非洲板块向NE方向持续漂移的影响,其内部陆块间处于伸展应力环境,古近纪-新近纪裂谷在与伸展应力方向垂向的、早期形成的NW向盆地中最为发育,如Termit盆地、Muglad盆地、Melut盆地古近系-新近系最大沉积厚度均超过3000m。

Termit盆地古近纪始新世前后再次进入断陷演化阶段,发育大量的同沉积断层,地层差异沉积显著。除早白垩世、晚白垩世发育的断层重新活动外,新生大量的古近纪同沉积正断层。古近纪断层常见Y形和断阶式组合样式。该期断层主走向有两组——NW向和NNW向(图9a),其中NW向断层受先存边界断层的控制,主要发育在盆地边缘斜坡;NNW向断层主要分布在盆地中部,受先存断层影响小(刘邦等, 2012)。对于在远离边界断层等区域形成的正断层,其走向与应力关系遵循安德森模式,能够指示区域伸展应力方向(McClayetal., 2005; 童亨茂等, 2018),如据盆地中部的NNW向正断层可推断出Termit盆地古近纪伸展应力方向为NEE或近EW向。可见,Termit盆地早白垩世伸展应力方向为近NE向,与盆地长轴方向一致,到古近纪时伸展应力方向演变为NEE或近EW向,也反映了非洲板块以西北非陆块为轴心作逆时针离心旋转特征,与非洲古板块演化认识一致。

图9 Termit盆地早白垩世断层与古近纪断层分布对比(a)以及Termit盆地东缘斜坡走滑构造样式(b)

与此同时,非洲板块与欧亚板块发生渐进式碰撞,挤压应力造成东北非陆块相对于西北非陆块发生右旋运动,该剪切应力沿陆块边界由北向南传导(图2c),导致Termit盆地东缘斜坡早期先存正断层发生右旋走滑(黄彤飞, 2022),走滑断层的剖面样式主要有直立断层、Y形断层、负花状构造(图9b)。由于东北非陆块边界在Termit盆地东南边缘发生转向,使得在其延伸方向后端形成应力释放区,形成了张扭性断层,同时在其延伸方向前端形成挤压应力汇聚区,后者造成Bongor、Doba、Doseo、Salamat等盆地发生挤压反转。

3.3.2 盆地反转改造

非洲板块与欧亚板块碰撞所产生的挤压应力,造成了Bongor等盆地应力环境发生改变,使早期各类盆地遭受反转改造和抬升剥蚀。该挤压事件在Bongor盆地、Doba、Doseo、Salamat盆地的北部陡坡带不但产生沿盆地长轴展布的褶皱带,形成一系列挤压背斜和正反转构造,而且造成上白垩统剥蚀。Bongor盆地中生界剥蚀厚度达1000~2000m(余朝华等, 2013),Doseo盆地剥蚀厚度800~1000m(窦立荣等, 2022),而Sufyan凹陷东部最大剥蚀厚度仅为360m(黄彤飞等, 2019),反映出地层剥蚀程度由西向东、由北向南减弱。

Doseo盆地构造演化剖面揭示,挤压作用不仅造成在盆地北部陡坡带形成挤压背斜,而且可造成盆地中部负花状构造缩短、闭合,并具有一定程度的反转(图7、图8)。另外,在地震剖面上古近纪-新近纪地层(L1与L2为古近纪与新近纪内部地层单元的暂定名称代号)中发现两期同沉积挤压反转背斜构造,揭示Doseo盆地至少经历了始新世、中新世2期挤压反转(图7),与在始新世到中新世期间,区域上非洲板块与欧亚板块渐进式碰撞、Termit盆地走滑断层活动期次相一致。

4 叠合盆地类型

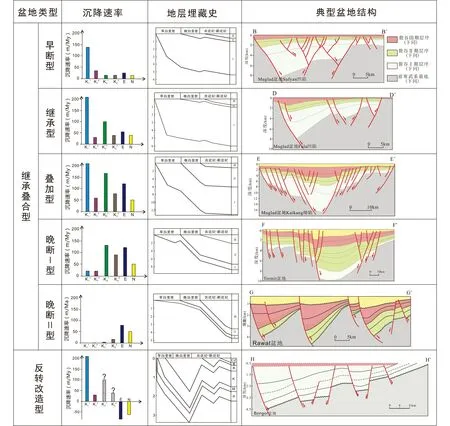

中西非裂谷系发育早白垩世、晚白垩世以及古近纪-新近纪三个时期盆地,其原型盆地性质、结构、沉积充填特征等具有时空上的差异性,使得不同盆地处的三个原型盆地在垂向叠置方式上可明显不同。本文将中西非叠合裂谷类型划分为“继承叠合型”和“反转改造型”两类。依据三期裂谷发育程度、盆地结构、沉降速率、剥蚀厚度及叠置方式,将“继承叠合型”盆地进一步划分为“早断型”、“继承型”、“叠加型”、“晚断Ⅰ型”、“晚断Ⅱ型”;“反转改造型”盆地可进一步划分为“裂谷反转改造型”、“坳拉谷反转改造型”和“走滑-拉分盆地反转改造型”(图10)。

图10 中西非叠合裂谷盆地类型及特征

继承叠合型裂谷盆地的总体特征为,三期裂谷均有发育和保存且原型盆地性质未发生重大变革,即均为发育于陆块离散背景下的伸展型盆地,后期受挤压反转影响小;但三期裂谷层序发育程度、沉降速率、垂向叠置方式等存在差异性,决定了叠合盆地的类型。

早断型:该类型盆地在早白垩世裂谷演化阶段,发生强烈伸展断陷,沉积充填厚度大,早白垩世伸展量占盆地三期总伸展量的80%以上,早白垩世沉积地层厚度可占盆地总地层厚度的80%以上,晚白垩世及古近纪-新近纪裂谷演化发育程度较低,特别是古近纪-新近纪地层极不发育,三期裂谷层序的沉降速率具有“强-弱-很弱”的整体趋势。以Muglad盆地Sufyan凹陷为例,该凹陷三期裂谷地层总厚度近5400m,早白垩世第一期裂谷地层厚度达到4400m,第三期裂谷地层厚度不足300m。

继承型:该类型盆地在早白垩世和晚白垩世裂谷演化阶段均发生强烈-较强烈伸展断陷,沉积充填厚度均较大,古近纪-新近纪裂谷演化发育程度相对较弱。另外,相较于早断型,该类盆地古近纪-新近纪裂谷的伸展量、地层厚度均有所增加,三期裂谷层序的沉降速率具有“强-较强-较弱”的特点,Muglad盆地Fula、Bamboo、Unity凹陷和Melut盆地北部凹陷、南部凹陷均属于该类型。

叠加型:该类型盆地在三期裂谷演化阶段均发生强烈-较强烈的伸展断陷和较厚的沉积充填,与前面两种类型盆地相比,其晚期裂谷在伸展量、地层沉积厚度上均明显增大,三期裂谷层序的沉降速率具有“强-强-较强”的特征。以Muglad盆地Kaikang坳陷为例,其沉积中心的三期裂谷沉降量分别为7100m、6000m、1400m。

晚断Ⅰ型和晚断Ⅱ型:其共同特征在于早白垩世裂谷旋回发育程度较低,而晚白垩世、古近纪-新近纪裂谷演化阶段盆地沉降幅度及沉积充填厚度均较大。这两种类型的区别在于,晚断Ⅰ型盆地的晚白垩世裂谷盆地和古近纪-新近纪裂谷盆地发育程度均较高,其典型盆地包括Termit盆地Dinga凹陷、Moul凹陷、Tenere盆地西部凹陷;晚断Ⅱ型的晚白垩世裂谷发育较弱,古近纪-新近纪裂谷发育程度较高,其典型盆地为Rawat盆地、Melut盆地西部凹陷。

反转改造型叠合裂谷盆地的总体特征为,早白垩世伸展强烈、裂谷发育程度高,是关键的成盆期,地层沉积充填厚度大,晚白垩世裂谷继承性发育,古近纪-新近纪裂谷旋回整体缺失或局部发育;与此同时,在晚白垩世末-新近纪中新世期间,受多期挤压作用影响,早期原型盆地遭受强烈反转改造,发育褶皱-逆冲断层、走滑-挤压构造等,地层发生强烈抬升剥蚀,盆地残余结构特征相似(图10)。

“裂谷盆地反转改造型”、“走滑-拉分盆地反转改造型”和“坳拉谷盆地反转改造型”盆地的主要区别在于,早白垩世及晚白垩世原型盆地性质与类型不同。裂谷盆地反转改造型的典型代表为Bongor盆地,受晚期挤压反转改造作用控制,发育褶皱-逆冲断层等反转构造,除缺失古近纪-新近纪沉积外,其上白垩统被剥蚀殆尽,类似的还有Grein盆地;走滑-拉分盆地反转改造型的典型代表为Doba、Doseo、Salamt盆地,走滑-挤压褶皱构造发育,这些盆地的上白垩统缺失或残余厚度小,新生代发育与挤压事件同期发生的同沉积背斜构造;坳拉谷盆地反转改造型以Benue盆地为代表,其上白垩统受挤压抬升,出露地表遭受剥蚀,缺失古近纪-新近纪裂谷旋回。

5 结论

(1)自冈瓦纳大陆裂解以来,受非洲大陆周缘板块构造事件及西北非陆块、东北非陆块和中南非陆块间相对运动影响,中西非裂谷系盆地群大致经历了早白垩世、晚白垩世、古近纪-新近纪三个构造演化阶段。

(2)早白垩世阶段是裂谷系盆地形成演化的关键时期和基础,断裂活动最为强烈,是裂谷系盆地的主干断裂形成时期,在不同构造部位发育裂谷盆地、走滑-拉分盆地和坳拉谷盆地等原型盆地,盆地基底沉降速率最大,地层沉积充填厚度大,沉积体系均为陆相碎屑沉积;在晚白垩世阶段,早白垩世原型盆地发育得到继承发展,裂谷系盆地裂陷发育程度差异性凸显,沉积充填特征差异变大,由早白垩世统一陆相沉积体系演变为海陆并存的沉积体系;在古近纪-新近纪演化阶段,该裂谷系盆地发育变得更为复杂,差异性进一步加剧,裂谷作用、走滑改造作用和挤压反转作用在不同盆地同步发生,期间可继续发育裂谷盆地或由于挤压作用发生反转改造和抬升剥蚀。

(3)根据三个阶段原型盆地性质、沉积充填、构造变形及其叠加改造等方面的差异性分析,将中西非叠合裂谷盆地划分为“继承叠合型”和“反转改造型”两类,进一步划分为“早断型”、“继承型”、“叠加型”、“晚断Ⅰ型”、“晚断Ⅱ型”和“裂谷盆地反转型”、“走滑-拉分盆地反转型”和“坳拉谷盆地反转型”八种。

致谢本专题《全球典型盆地形成与构造演化》在申请立项过程中,得到了《岩石学报》主编和编辑部的大力支持与指导;在审稿过程中,田作基教授、王道轩教授、高山林教授、解习农教授、王英民教授、林畅松教授、龚承林教授、于福生教授、朱筱敏教授、何幼斌教授、魏国齐教授、温志新教授、鲜本忠教授、李胜利教授、何光玉教授等专家学者提出了宝贵的指导意见;《岩石学报》各位编辑为本专题的成功出版付出了艰辛的劳动。谨向以上各位专家学者表示由衷的感谢!