新工科“人工智能+X”虚拟教研室研究与实践

2022-10-17沈凌云焦冬莉李国琴刘青芳

沈凌云,焦冬莉,李国琴,刘青芳

(太原工业学院,山西 太原 030008)

随着新经济发展对创新人才需求的提高,高等工科教育改革以面向社会和行业需求为原则、以学科交叉与跨界融合为核心、以协同育人为范式的系统性改革成为新工科建设趋势。近年来,深度学习的快速发展及芯片算力的提高,使人工智能相关领域创新人才培养已成为国家创新竞争力的重要组成部分。“人工智能+X”旨在培养以某一专业为主,兼具包括人工智能领域两个或两个以上专业或学科的知识与能力的复合型人才,体现了新工科建设“以继承与创新、交叉与融合、协同与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越工程人才”[1]的突出特征。

网络化与智能化是信息技术领域的核心特征,决定了社会信息智能化程度。智能信息技术与教育技术融合将推动高等教育的数字化、信息化和智能化建设。2021年教育部发布了《关于开展虚拟教研室试点建设工作的通知》,并将其列入《教育部2022 年工作要点》。以信息技术为依托的“人工智能+X”虚拟教研室既是新型基层教学组织新形态的重要探索,也是跨界融合与协同育人模式的建设需求。

一、新工科内涵驱动虚拟教研新探索

目前高等院校协同教研的现状主要有:一是以视频会议、即时通信(Instant Messaging)工具群、交互式信息平台等虚拟社群形式;二是以非盈利目的的开放课件运动与MOOC、课程共享联盟等形式;三是以产学合作协同育人、C9联盟等大学联合体形式的协同教研模式。高等教育的复杂性决定了其研究方法的多元性和开放性,为了促进协同育人的学科交叉性、融合性、跨界性与创新性,新工科建设成为高等工科教育适应未来行业发展的前瞻性选择。

虚拟教研室形态类型具有多样化,主要可划分区域性课程(群)协同虚拟教研室、区域性专业(群)协同虚拟教研室、教学研究改革专题类虚拟教研室3种类型。以服务学科共建、科研合作、教育实践、提升学术水平为目标,为不同学科专业、不同组织架构的教育者提供学术回顾性、前瞻性研究载体,解决工程教育共性问题,促进高等教育特点、规律与发展的探索。

(一)深刻理解新工科内涵特征,突破学科分化思维定式

学科是根据人类对客观世界的认知与科学知识体系的共性特征实施的学术划分,但是这种划分也引入了认知的主观性与局限性[2]。新工科建设正是加速工程科学与关联学科的交叉融合,打破学科与专业的边界约束,还原学科和专业的一致性、共通性。高等院校汇聚学科种类齐全,在推进虚拟教研室建设、协同多样性教育系统探索方面具有天然优势[3],新工科建设驱动工科主干学科建设与“人工智能+”教育模式改革的协同共进。

(二)构筑虚拟教研组织建设,驱动新工科教学模式改革

为实现“人工智能+X”创新人才培养目标,从学生需求、技术需求与社会需求三个维度驱动跨界融合与协同育人。从学生培养需求出发,构建以学生为中心的协同育人模式;从产业发展需求出发,高校、企业与科研院所达成学科交叉、跨界融合的工程教育理念,构筑虚拟教研组织形式;从社会服务需求出发,打破教育与产业隔阂,打造教育与产业融合的“开放、合作、协同、融合、创新”的跨界培养机制[4]。探索人工智能与工程教育融合机制,在知识的统一性和运用完整性方面培养人才的核心创新能力,以虚拟教研室为组织模式构建“人工智能+X”复合型人才培养的教育模式。

二、虚拟教研践行跨界融合新机制

随着新工科改革与跨学科的发展,传统基层教研组织形态无法满足创新需求而日渐边缘化。为了突破时间、空间与资源等方面的制约,基于共同学术旨趣,依托信息网络技术的新型虚拟教研室成为目前学术共同体的理想范式[5]。虚拟教研室利用虚实结合的信息网络技术,突破地理限制、学科专业局限、行政组织制约,成为对实体教研室的有效补充。虚拟教研室可以采用茶话式、学术式等研讨方式,实现教学研究、科研交流、合作共享和批判反思的协作功能。

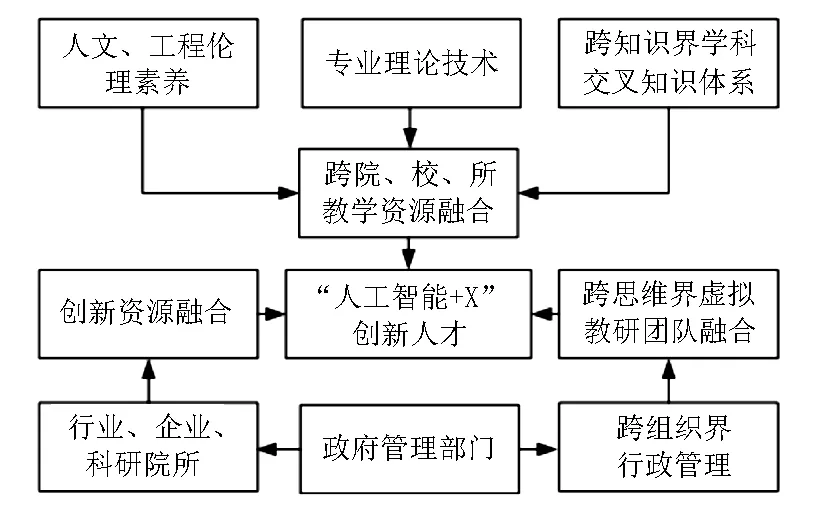

虚拟教研室在跨思维界、跨知识界、跨组织界等要素组合上构建无边界的基层组织结构。在垂直边界实现等级层面融合、水平边界实现不同职能之间融合;内部边界进行不同学科与不同专业教学资源融合、外部边界与校外行业、企业、科研院所融合[6]。虚拟教研室跨界融合的协同育人机制如图1所示。

图1 虚拟教研室跨界融合的协同育人机制

三、协同育人促进虚拟教研内容建设新路径

虚拟教研室建设是一项复杂的系统工程,如何构建跨界协同参与主体可持续发展的、共赢互补、价值与利益共享的生态体系是新机遇,也是挑战,需要发挥多方的学科、资源、智力优势、多元协同共同探索,以达成学科建设、专业建设与工程教育的高度统一。

(一)构思顶层设计、创新人才培养模式

虚拟教研室以创新驱动为顶层设计,对于破解组织架构壁垒实现跨界的团队建设与协作、学科交叉的优质教学与实践资源共享、协同育人的新工科创新人才培养模式等方面将发挥积极作用[7]。

以“人工智能+X”复合型创新人才为培养目标规格,以“实践创新人才培养为核心,知识、能力、素质协调发展,学习、实践、创新相互促进”为人才培养理念。学生既是培养对象又是培养主体,突出实践驱动的“交叉融合、跨界协同”的培养途径,为新工科建设规划提供经验数据支持与决策依据。

(二)拓展教育资源、构建学科交叉课程体系

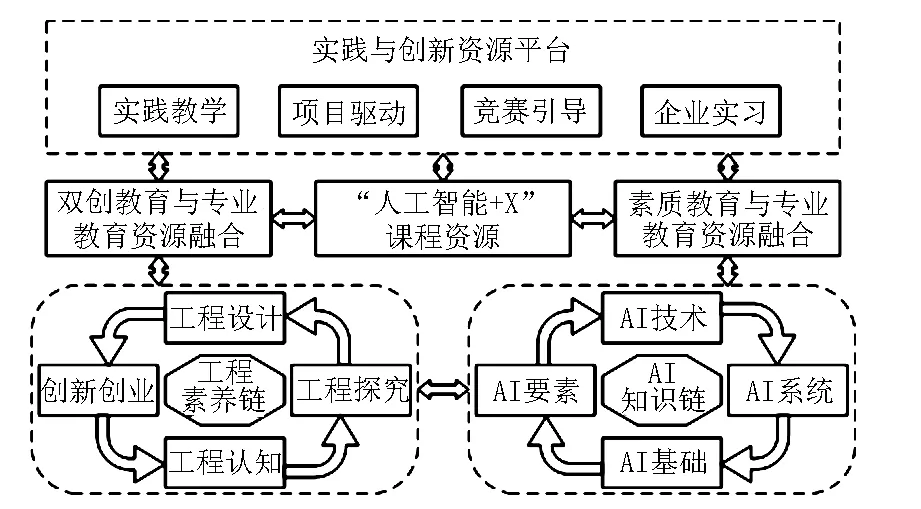

课程是人才培养的重要要素,在“学科—专业—课程”框架下,如何打破学科壁垒、降低课程知识体系分化程度,促进课程体系与专业知识的跨学科交叉、融合,是创新人才培养的必由路径。通过跨机构、跨学科协同的虚拟教研室,以创新人才培养、教学研究、课程资源融合为纽带,融合高校一流专业与特色课程优势、科研院所前沿技术成果与转化优势,将创新教育与工程教育渗透专业学习过程,构建课程体系的工程素养与人工智能AI知识体系的双螺旋辅助结构,如图2所示。

图2 工程素养与人工智能知识体系

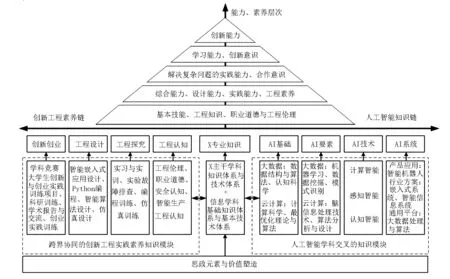

创新工程素养知识链由跨界协同的工程认知、工程探究、工程设计与创新创业项目逐次递进的课程模块组成;人工智能知识链沿大数据与云计算两个方向分别由人工智能基础、核心要素、技术与系统应用逐次递进的知识链与专业主干学科知识体系进行学科交叉构成课程模块。突出课程的科学性、创新性和前沿性,提升智能化知识传递水平与教学学术水平。“人工智能+X”新工科课程体系模型及能力、素养层次关系如图3所示。

图3 “人工智能+X”课程体系结构与能力层次关系

(三)优化评价反馈体系,促进管理体系创新

根据制度变迁理论,只有建设功能属性与虚拟教研室多方协同发展相适的制度体系,才能激发行为、协同各方的内生动力,实现虚拟教研高效、稳定、可持续性的良好生态式发展。

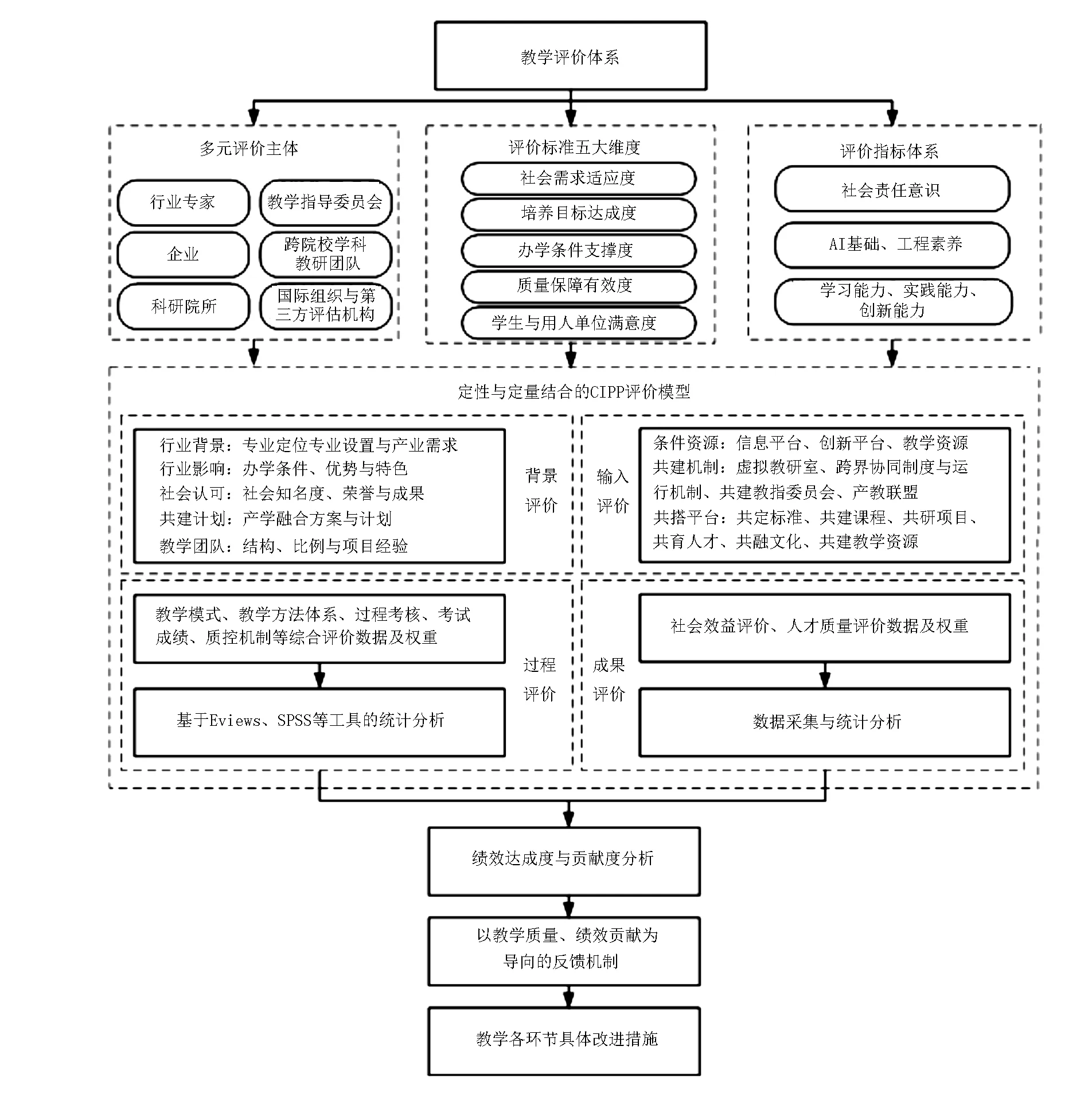

基于虚拟教研室的融合教育要系统性地协同推进教学体系结构、管理机制的革新。而规范管理、有序运行是教学组织机构运行的保障,虚拟教研室体制实行自主管理、自主创新、自主开展教育实践活动模式。虚拟教研室协同创新人才培养体系如图4所示。

图4 虚拟教研室协同创新人才培养体系

随着教育智能化向人机协同方向发展,虚拟教研室作为人本人工智能(Human Centered Artificial Intelligence)的一种应用范式,其协同教学模式一般采用自主式学习虚实模式(Online Merge Offline,即线上与线下融合)与交互式指导模式(资源指导与教授引导结合)。以“人工智能+X”的资源平台为基础,利用虚实融合OMO模式合理分割学习内容、优化教学设计,以学生为主体、教师为主导,打破学习空间与时间边界约束,灵活地开展线上和线下融合的探究式学习。

线上线下融合教育既包括资源性的指导,也包括教授引导,还包括线上学习、讨论交流、设计操作、实践调研等活动多样化形式。这必然导致教学内容、方法体系以及评价体系的变革。

图5 基于绩效达成的教学评价体系

围绕高等院校育人、科研、社会服务三大功能,以虚拟教研室的目标建设与目标管理为导向,设计基于决策导向型评价模型及持续改进的基于绩效达成的教学评价体系。评价标准覆盖5个维度:社会需求适应度、培养目标达成度、办学条件支撑度、质量保障有效度、学生与用人单位满意度[8]。采用定性与定量结合的决策导向型CIPP(Context, Input, Process, Product Evaluation)评价模型,依据背景评价-输入评价-过程评价-成果评价构成基于绩效达成的教学评价体系,其一级指标主要有资源支持子系统(由师生人力资源、物力资源、财力资源、信息平台资源、协同教研条件基础等二级指标组成)、机制保障子系统(由激励保障、制度保障与监督保障二级指标组成)、绩效评价子系统(由创新能力评价、教研团队建设、教学成果评价、产学研协同成果及社会影响等二级指标组成)。二级评价指标进一步细化为三级评价指标,例如创新能力评价指标细化为创新思维能力、知识获取能力、实践应用能力、创新基础条件、创新成果等三级指标。基于绩效达成的多方协同、科学系统评价体系如图5所示。

在评价体系构建分析的过程中,需要结合数据的特征及相关的专业知识进行评价指标赋权,利用运筹学层次分析法AHP(Analytic Hierarchy Process),将决策相关元素分解为评价目标、评价主体、指标体系、评价标准等层次进行定性与定量相结合的评价分析。以量化的教学统计数据、智能化科学化的评价反馈促进管理体系创新。

通过创新虚拟教研室的管理体系与功能边界,实现扁平化与虚拟化管理,为虚拟教研室的动态建设与良性发展提供策略性服务。

(四)依托群体群能、探索协同教研机制

机制是管理功效的核心,实现管理约束、规范、引导与制衡功能。协同教研机制不仅需要管理理念支持与管理制度支持,还需要开放性成员常态化互动、协作机制。为了建立良好的协同教研机制,外部需要引导、增强虚拟教研文化宣传与推介、提升协同教研吸引力;内部需要激励驱动,增强协同育人发展的可持续性。

政策上需要平衡政府、企业、学校等外部利益主体间的关系,协调教师、学生、学校管理者等内部利益主体的关系,促进各方认知转变、发挥各自优势,达成制度变迁的共识。通过中间服务机构或第三方评估组织机构,搭建政府、学校与企业间的桥梁,发挥其对协同教研的平衡与促进作用。

虚拟教研室依托群体智能的向心力、凝聚力优势,避免了传统教研室在人才培养方面工程素养、人文思政素养缺失、跨界融合与协同育人难以落实的弊病;既可以针对新工科专业建设的共性问题进行开拓性研讨,利用群体决策提升教学水平与学术层次;又可以利用群体智力优势,探索虚拟教研室自身的自组织性、灵活性等长效协同机制,实现组织架构的“形散而神不散”,解决新工科教育共性问题,促进高等教育特点、规律与发展的探索。

四、结语

在分析新工科工程教育的核心问题基础上,阐释了新工科的内涵与特征,探索了虚拟教研室建设框架,依托即时通信工具实践了“人工智能+X”虚拟教研室建设的主要内容。未来随着虚拟教研室建设的深入研究,其组织形式将由虚拟社群到未来的虚拟教研平台[9];课程资源由网络课程资源到教育资源云平台化;组织建设由单一的高等院校为主,到行业企业、科研院所、高等院校等价值与利益共同体的生态体系建设,落实教学研究的新机制。