走进“吟啸之国”:“阿尔泰蒙古古音乐文化圈”

2022-10-16北京范子烨

北京 范子烨

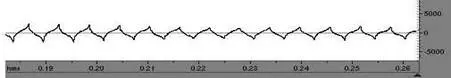

1990年10月,著名作曲家和音乐史家莫尔吉胡(1931—2017)先生在蒙古国召开的“国际民族民间音乐研讨会”上宣读了《潮儿音乐之我见——试论阿尔泰蒙古古音乐文化圈》一文(后收入其所著《追寻胡笳的踪迹—蒙古音乐考察纪实文集》,上海音乐出版社2007年版,第202—226 页)。潮儿,通译为潮尔(Chor),就是和声的意思。蒙古人的潮尔音乐是一个丰富的音乐体系,其中的声乐艺术形式有潮尔道、浩林·潮尔,器乐艺术形式有霍姆斯(口簧)、托布秀尔(二弦琴)以及人声与乐器相融合的跨界潮尔艺术莫顿·潮尔(胡笳)。莫尔吉胡指出:“阿尔泰‘潮尔音乐’是东方古代音乐文化的重要发源地之一。内涵丰富,特色鲜明”,“具有着区别于任何地区的古音乐文化特色,也是在整个音乐发展的历史长河中,虽影响很大而我们对其知之甚少或研究很少的被冷遇的古老文明。”尤其值得注意的是,莫氏在此文中提出了“啸即浩林·潮尔”的假说。这一假说的提出,乃是缘于莫氏在阿尔泰山区对潮尔音乐的发现。1985年4月,莫氏在新疆阿尔泰山罕达嘎图蒙古自治乡同时发现了冒顿·潮尔和浩林·潮尔的遗存(参见图一,罕达嘎图吹奏莫顿·潮尔的老人;图二,莫氏记录的呼麦和胡笳乐谱);基于这种发现,1986年,莫尔吉胡发表了《追寻胡笳的踪迹》(《音乐艺术》1986年第1 期)一文,认为冒顿·潮尔就是古代胡笳遗存,并进行了比较充分的论证。

所谓假说就是当时未被证实未被公认的学术新说。这一假说具有重要的学术价值和文化意义,它的出现,使我们的文化视野从狭小的中原地区走向了广阔的江山塞漠,从恒河流域到雪域高原,从昆仑山到阿尔泰山,从蒙古高原到西伯利亚,从亚洲腹地到北欧各国,人类文化的万千气象和波谲云诡纷然闯入我们的文化视野。经过多年的研究与学习,我在2013年发表了长达14 万字的啸史专论《自然的亲证——关于中国古代长啸艺术的音乐学阐释及其现代遗存的田野调查》(《故宫学刊》,总第九辑,故宫出版社2013年3月第1 版,第253—332 页),全面而深入地阐发了长啸与呼麦的关系问题。我分别从以下七个方面展开了论证:(1)“互文性”建构:《啸赋》文本的生成及其啸史意义;(2)“一声能歌两曲”:长啸与浩林·潮尔在音乐形态上的同一性;(3)缩喉与反舌:长啸与浩林·潮尔在发声方法上的同一性;(4)“转读”与“吟啸”:长啸与浩林·潮尔在宗教功能上的同一性;(5)因声定名:从命名上证明“啸即浩林·潮尔”;(6)“考槃”、弹琴与“鼓簧”:长啸与浩林·潮尔在配器上的同一性;(7)长啸与胡笳:从啸者与闻啸者的民族属性证明“啸即浩林·潮尔”。由此将莫先生的假说坐实了。

图一

图二

浩林·潮尔(Holin-Chor)是蒙古族复音唱法潮尔的演唱形式,是一种高超的喉音艺术,俗称呼麦。这显然是一个比较专业的音乐学和音乐史问题,但长啸却是我国古典诗文中常见的音乐意象,诗史与音乐史形成了富有魅力的交叉,这就是啸史。而在论证啸与呼麦的关系时,莫先生举出了西晋时代成公绥的名作《啸赋》,并对其文本进行了音乐学形态的乐理分析,比较科学有力。他的研究思路主要是根据1980年以来已经发现的阿尔泰山潮尔音乐遗存,然后依据《啸赋》等音乐文学史料上推至魏晋时代。这是一种音乐人类学的研究方法。目前,关于蒙古民族起源的时间,考古学界根据最新的考古发现,已经提前到魏晋时期,比传统的起源与隋唐时代蒙兀室韦蒙的时间早了四百年。但在蒙古史学界,尤其是在蒙古国史学界,一般认为蒙古人源自匈奴人,这是主流的学术观点。而呼麦与胡笳在匈奴时代已经产生了。建安时代的音乐家繁钦(?—218)的《与魏文帝笺》(《昭明文选》卷四十)写于建安十七年(212)正月,这封信详细记述了一位十四岁的匈奴少年“车子”的“喉啭引声,与笳同音”的歌唱艺术。对此,我们可以引述松迪的精彩观点加以解释:“潮尔(指胡笳)实际上就是呼麦在作响。没有胡笳管子,呼麦本身也可以发出胡笳的效果。吹奏胡笳,其持续音还是原来呼麦的低音部,只是把高声部吹入管子里,成为胡笳的上声部而已。”(转引自D.布贺朝鲁:《喉音艺术——呼麦初探》)所谓 “喉啭”就是呼麦,基于呼麦的胡笳之声,就是今日蒙古人的莫顿·潮尔之音。“喉啭引声”的“引声”相当于胡笳演奏的持续低音,而“喉啭”则是同时用气流冲击、震动声带而不断形成泛音的循环性发声过程,相当于笳音的高声部。因此,古人常用“啭”字来描写胡笳之声。《与魏文帝笺》无疑反映了阿尔泰潮尔艺术向中原渗透的历史事实。这封信也为蒙古人源于匈奴人的观点提供了比较有力的音乐人类学方面的证据。

那么,在魏晋时代的文献中,是否有“阿尔泰蒙古古音乐文化圈”的影像呢?我们试看晋王嘉《拾遗记》卷五的记载:

太始二年,西方有因霄之国,人皆善啸,丈夫啸闻百里,妇人啸闻五十里,如笙芋之音,秋冬则声清亮,春夏则声沉下。人舌尖处倒向喉内,亦曰两舌重沓,以爪徐刮之,则啸声逾远。故《吕氏春秋》云“反舌殊乡之国”,即此谓也。有至圣之君,则来服其化。(齐治平校注,中华书局1981年版,第124 页)

《拾遗记》是一部著名的志怪小说,书中虽然以杂录和志怪为主,但也有某些可信的历史内容,本则故事即是一例。但对现代读者而言,这则故事是很难读懂的。这里,我们结合民族音乐学以及相关的音乐史料对其加以解读。

太始为汉武帝年号,太始二年即公元前95年;所谓“因霄之国”,当为“吟啸之国”,这是由于发音相近而导致的讹误,校勘学称为“音近致讹”,这种现象在古籍传刻的过程中是经常发生的。这个“吟啸之国”的故事的文本包含三个语段:(一)从“太始”句到“春夏”句,以“啸”为核心,说该国无论男女,都善于长啸;(二)从“人舌”句到“则啸”句,是以如何“啸”为核心,就是卷舌的技巧;(三)最后四句表达了作者对此国啸艺的认知。

我们先从第二个语段出发来看如何“啸”的问题。“人舌尖处倒向喉内”是指卷舌发声的技巧,但通常卷舌是不能发声的,如清钮琇 《觚剩续编》卷三“哑樵”条(清康熙三十九年临野堂刻本)记一樵夫发现一条大蛇藏在山洞中,回家后“遂不能言”,三年后“复过前遇蛇处”,“有龙从洞中出”,樵夫言:“向我卷舌不能出声者,正此物为之也!”于是恢复了说话的能力。事实上,在一般的情况下,人在卷舌时不仅不能说话,更不能唱歌。但是,长啸的基本技巧就是卷舌发声。元刘赓《啸台》诗曰:

舌如卷叶口衔环,裂石穿云讵可攀。

鸾凤不鸣人去久,荒台无语对共山。

“舌如”一句将长啸的发声方法和口型特征说得既贴切又形象,“裂石”句则是说长啸的艺术效果。而唐人孙广《啸旨》记载的十种啸法主要是用舌之法,如“以舌约其上齿之里,大开两唇而激其气,令出入,谓之外激也”,说的都是卷舌,可见卷舌之法对长啸是最为关键的技巧。《拾遗记》说的“两舌重沓”,就是卷舌的意思。

在人类的声乐艺术中,只有呼麦艺术采用卷舌的方式发声。根据当代音乐学者的研究以及我个人的吟唱体会,呼麦发声的要领有二:一是缩喉,一是反舌,缩喉在先,反舌在后,但先后相承的间隔是很短的,几乎缩喉的同时就要反舌。正如郭云鹤所言,呼麦的要领,“一个是反舌,就是舍尖上卷,一个是缩喉,所谓的憋气。反舌时气流直冲上颌,会发出金属般的泛音。缩喉时胸腔和口腔被连接共震,出现低音”。“缩喉”的作用在于通过“憋”“顶”“挤”的过程,将丹田之气提升到喉部,用回旋气流同时冲击主声带和次声带;“反舌”的作用在于分气,如郭云鹤所言:“呼麦是人体发音体的相对性艺术”,“利用舌把气流分开,所谓分气法的喉音艺术”,“呼麦的唱法是,先发出主音上的持续低音,接着便同时在其上方唱出一个音色透明的大调性旋律,最后结束在主音上。全曲是一口气唱完的。气流冲击声带发出低音声部,同时气息在口腔内被一分为二。”(郭云鹤:《试论呼麦及其演唱方法》)舌头正是这种将气息一分为二的工具,由此而创造一种神奇的复音声乐。格日勒图指出:“‘舌尖处倒向喉内’这个简短的说明重若千斤,一语道破天机,确实指出了呼麦艺术发声方法的关键所在。”(《呼麦艺术初探》)这里同时指明了舌与喉对啸的重要意义。所谓“舌尖处倒向喉内”,是说用舌头制造一个封闭的共鸣咽腔,在气流对声带的冲击下,喉头不断震动,发出持续的啸声。我们试看台湾学者蔡振家博士从物理学和发声学的角度对呼麦唱法所进行的科学测试(《泛音唱法的物理基础》):

由此足见舌头对浩林·潮尔的重要性。

(舌头拱起,在前端造出共鸣腔)

图三

图四

图五

至于《拾遗记》所说的“以爪徐刮之,则啸声逾远”,则似乎更令人费解;实际上,这两句话说的是以钳形金属手拨口簧的潮尔音乐演奏形态。口簧,蒙古人有舌头琴、铁琴和口琴等多种称呼,汉语俗称口弦琴。这种口簧是一种内置于口腔当中来弹奏的微型体鸣乐器,而且在弹奏时还几乎完全被手遮住,所以只要距离弹奏者稍远一点,也就很难发现它的存在(参见图三,俄罗斯阿尔泰山区口簧,规格:60x15-20 mm;图四,和林格尔汉墓壁画中的口弦演奏,左一;图五,清代宫廷蒙古乐队中的口弦演奏,左一,清郎世宁《塞宴四事图》局部)。由于簧音与啸声非常相似,所以便有人认为这是“吟啸之国”的国民在用手指刮舌头,因而将啸的伴音与啸本身混为一谈。实际上,舌头是刮不出声的。但是,《拾遗记》的这种错误恰好传达了“吟啸之国”长啸艺术的实况:人们在长啸的时候,经常用口簧来伴奏。就音质而言,呼麦与簧非常相似,这是由相近的音理造成的,二者都借助于口腔作为共鸣体:前者的音高依靠舌的调节,而后者实质就是“内置于口腔中的舌”。在具体的艺术实践中,口簧与呼麦是相匹配的,因此,在今日蒙古人的呼麦艺术演唱中,口簧也是一种经常使用的伴唱乐器。而口簧与呼麦的关联性主要表现为持续性基音的存在。换言之,拨动口簧的同时,还可以借助气息发出持续的喉音,从而在口腔内制造出音响丰富的共鸣,产生一种喉音和簧声相结合的复音音乐。笙和竽都是属于编簧乐器,尽管内置于其苗管中的簧片不同于口簧,但其音色具有同质性,则是无可置疑的。所以,说啸“如笙竽之音”,也是合理的,但无论笙簧还是竽簧,随着不同季节气温的变化,其膨胀系数都会相应地发生改变,因而就会产生音质的差异,即所谓“秋冬则声清亮,春夏则声沉下”。

在今日蒙古人的喉音艺术演唱中,簧也是一种经常使用的伴唱乐器。蔡振家在《泛音唱法的物理基础》一文中指出:

要奏出旋律可以有两种方式,第一种方式是改变音高,第二种方式是固定基音的音高,但依次凸显泛音列上的不同的音,由这些泛音串成一条旋律线。以第二种方式来演奏音乐的乐器非常少,主要有口簧琴、口弦,而用这种“另类”方式来唱歌的艺术,则称为“泛音唱法”(overtone singing)。这些泛音旋律线的产生,都是以口腔作为共鸣腔,因为舌头可以调整此共鸣腔的大小。……由傅立叶理论可知,任何周期波都可以分解为许多正弦波的叠合,这些正弦波的频率是该波频率的整数倍,称为泛音。不同乐器的音色不同,主要的差别便是它们所产生的声音各个泛音间的相对强度不同所致,所谓的频谱(spectrum)可将这些泛音的相对强度显示出来。图1A 是拨动口簧琴后所产生的声波,经过傅立叶分析可得到其频谱(图1B),可以观察到,它的基音最强(约167Hz),高泛音则弱得多,另外,它的偶数倍的泛音比较弱,这暗示着口簧琴的振动颇为对称。(http://www.sciscape.org/articles/overtone/)

图1 A

图1 B

因此,口簧与呼麦在音质上相似,就毫不足怪。蔡振家的科学实验足以证明《拾遗记》的上述记载。

至于所谓“丈夫啸闻百里,妇人啸闻五十里”,是说“吟啸之国”国民的长啸传播距离很远,类似的记载古代文献中有很多。经现代科学检测,同等身高的人,女子的声道要比男子短三分之一,因此,女子之啸不及男子之啸传得远,这是可以理解的。但即使是魏晋时代的“五十里”,折合为现代的里数,那也是不近的距离。为何啸声传播如此之远?首先,是山地的环境,宛如一个共鸣极好的自然音箱,能够将啸声送到很远的地方;其次,古代绝对静音的社会,使人们很容易听到啸声;第三,山中的潮湿度比较大,林木郁茂,溪泉争流,更有助于啸声的传送;第四,低音之啸,比高音之啸传播更远,以低音呼麦而论,其声音不仅可以转弯,而且在传送的过程中在一定阶段内还具有加强的功能。当“一个人可能把泛音加强至令人难以置信的第43 级”的时候,在特殊的山地环境中传送到几十里地以外是根本不成问题的,因为此时的音频已经达到4200 赫兹以上!如果没有喉音的作用,如果没有泛音列的音乐呈现,任何人要把自己的歌音传送到这么远的地方都是不可能的。

图六

《拾遗记》记载的“西方”的“吟啸之国”,实际上就是汉晋时代西域的一个国家。这个国家正处于“阿尔泰蒙古古音乐文化圈”的核心区域,这就是今日蒙古国科布多省和我国新疆交界之阿尔泰山区。《拾遗记》关于呼麦与口簧的记载足以表明,在汉晋时期,今日新疆阿尔泰山区的潮尔艺术已经高度发达了。而无论是西汉时代的匈奴人还是魏晋时期的蒙古人,在这一地区都是非常活跃的。在俄罗斯阿尔泰共和国的匈奴墓中曾经出土骨簧,用牛骨或马骨制作,年代在公元1580-1740 前,相当于魏晋时期(如图六所示)。

我们读李陵《答苏武书》:

凉秋九月,塞外草衰。夜不能寐,侧耳远听,胡笳互动,牧马悲鸣,吟啸成群,边声四起。(《文选》卷四十一)

胡笳的哀怨、骏马的悲鸣、牧人的吟啸,构成了诗意盎然、如泣如诉的塞外边声。这是何等壮美的民族生活画卷!尽管这是一篇晋宋之前的伪作,但是,其关于阿尔泰潮尔音乐的描写却是极为动人的。黑格尔说:“在音乐领域里,灵魂的自由音响才是旋律。”当一个牧人唱起呼麦的时候,常常只有天地、自然和牲畜倾听他的歌音,因此,这种自然中的歌唱乃是歌者对自我灵魂的抚慰。长啸是灵魂的歌唱。啸声是内在的,是与人的存在并存的。人们的内在歌唱是平等的,通过内在的歌唱,人人可以将音乐带进精神活动的其他领域,包括政治、宗教和哲学等。长啸体现了一种弥沦万物的音乐精神。因为这种音乐精神的存在,整个世界便不再是一片沉寂静止的死水,而呈现出从混沌无序向和谐有序运动的有声状态,体现了音乐的最源出的最深邃的内涵,体现了内在心灵的最高真实。

这就是“吟啸之国”——莫尔吉胡先生提出的“阿尔泰蒙古古音乐文化圈”。