壮侗语族14个族群的身体围度

2022-10-15于会新李咏兰

廉 祎,于会新,李咏兰,,3

(1.内蒙古师范大学生命科学与技术学院,呼和浩特 010022;2.内蒙古师范大学民族学人类学学院,呼和浩特 010022;3.内蒙古自治区高等学校生物多样性保护与可持续利用重点实验室,呼和浩特 010022)

壮侗语族又称“侗泰语族”、“黔台语族”,包括4个语支,即壮泰语支(壮族、傣族、布依族、临高人等)、侗水语支(侗族、仫佬族、水族、毛南族等)、黎语支(黎族等)和仡央语支(仡佬族等)[1].壮侗语族民族现今广泛分布在我国的两广、湖南、海南以及云贵川等地[2].从历史源流来看,分布在我国南部的壮侗语族各民族与我国古代南方最大的一个族群“百越”有着密切关系,以百越民族为主体,由于民族的迁徙、分化、融合,逐渐形成了现在的壮侗语族各民族[3],因此,很多学者也将壮侗语族民族称为“百越民族”.

人的围度是重要的体质指标,也是一个综合性指标[4].身体围度可以反映骨骼、肌肉、内脏器官等的发育情况以及皮下和内脏脂肪的积蓄情况,也可以从侧面体现体质发育情况[5-6].身体围度中的胸围、腰围、臀围等指标与高血压、心脏病等疾病有着密切的联系[7].腰围和腰臀比指标可以作为肥胖的判定指标.我国学者已报道了汉族[8-12]、独龙族[13]、蒙古族[14-15]、俄罗斯族[16]、布依族[17]等族群的身体围度特征,目前尚未见关于壮侗语族族群身体围度特征的研究,本文主要基于身体围度的各项指标对壮侗语族族群的体质发育以及肥胖情况进行研究,以对壮侗语族各族群的健康管理给出指导性建议.

1 研究对象与方法

遵循知情同意原则,采用随机取样方法,课题组于2015—2019年对壮侗语族族群共10 359例(男性4 515例,女性5 844例)成人的身体围度指标进行了测量,测量指标包括头围、胸围、腰围、臀围、大腿围、小腿围、上臂围、上臂最大围、前臂围和腰臀比.测量方法严格按照《人体测量方法》[18]和《人体测量手册》[19]进行.测量对象无残疾,并且为世居当地三代以上的本民族成人.男性平均年龄为(51.9±15.8)岁,女性平均年龄为(52.0±15.0)岁.具体采样地、族群和样本量情况见表1.

表1 壮侗语族族群样本量情况Tab.1 Sample size of Zhuang-Dong ethnic group

运用SPSS软件对数据进行统计学处理,对不同族群的男性和女性进行单因素方差分析,同族群性别间差异采用u检验,对14个族群的身体围度指标进行主成分分析.

2 结果与分析

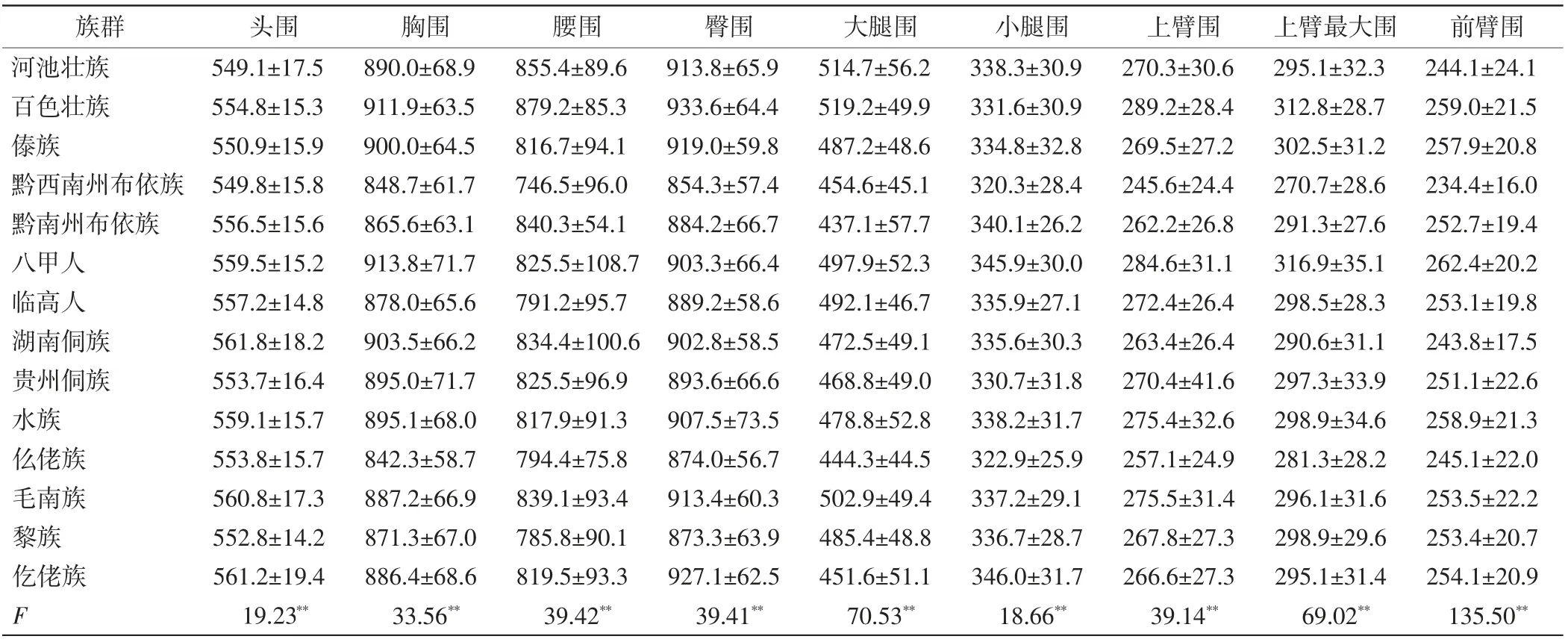

2.1 壮侗语族族群男性的围度值

壮侗语族14个族群男性的围度值见表2.

由表2的方差分析结果可见,男性的9项围度指标值的族群间差异均具有高度统计学意义.壮侗语族14个族群男性头围均值范围为549.1~561.8 mm,湖南侗族头围最大,河池壮族最小;胸围均值范围为842.3~913.8 mm,八甲人胸围最大,仫佬族最小;腰围均值范围为746.5~879.2 mm,百色壮族腰围最大,黔西南州布依族最小;臀围均值范围为854.3~933.6 mm,百色壮族臀围最大,黔西南州布依族最小;大腿围均值范围为437.1~519.2 mm,百色壮族大腿围最大,黔南州布依族最小;小腿围均值范围为320.3~346.0 mm,仡佬族小腿围最大,黔西南州布依族最小;上臂围均值范围为245.6~289.2 mm,百色壮族上臂围最大,黔西南州布依族最小;上臂最大围均值范围为270.7~316.9 mm,八甲人上臂最大围最大,黔西南州布依族最小;前臂围均值范围为234.4~262.4 mm,八甲人前臂围最大,黔西南州布依族最小.

表2 壮侗语族14个族群男性的身体围度值(Mean±SD)Tab.2 Body circumference values of males in 14 ethnic groups of Zhuang-Dong ethnic group mm

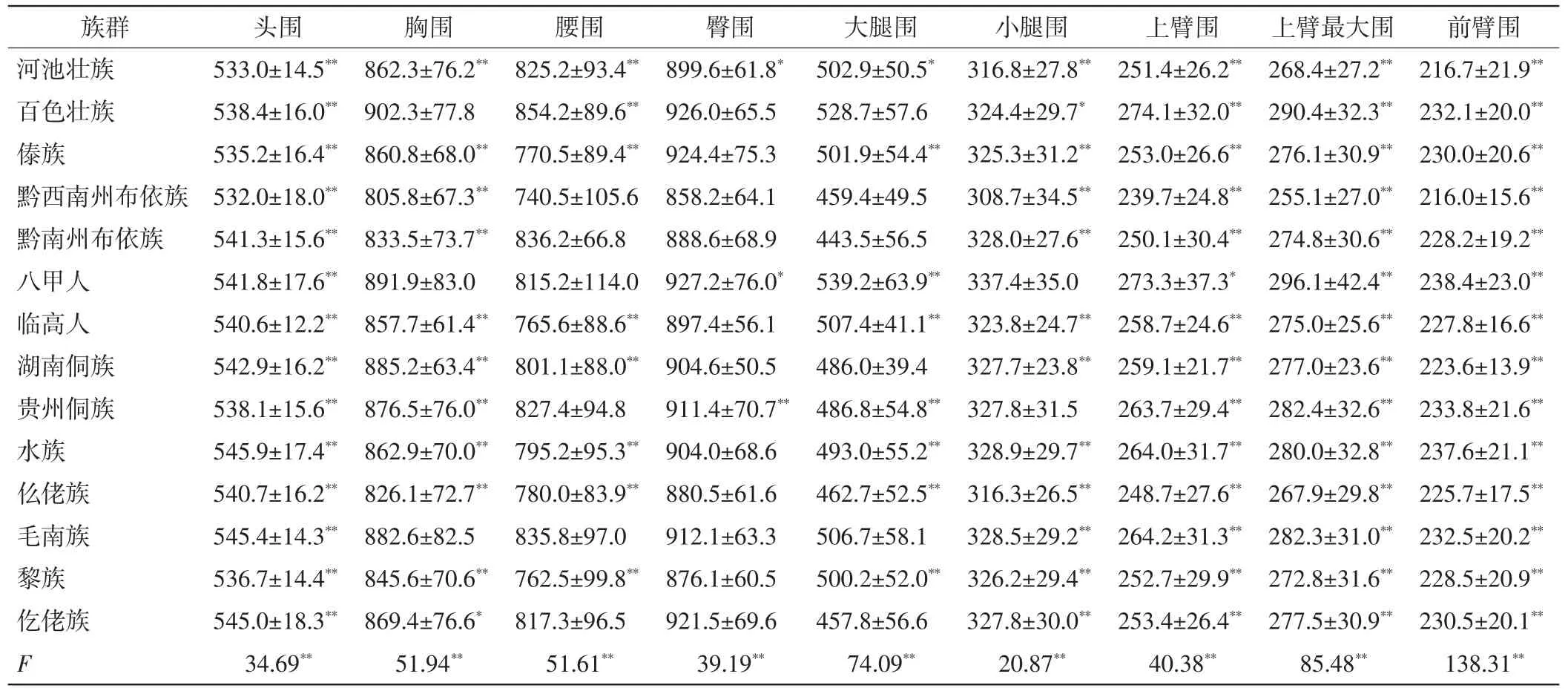

2.2 壮侗语族族群女性的围度值及性别间u检验

壮侗语族14个族群女性的围度值及同族群性别间u检验结果见表3.

由表3的方差分析结果可见,女性的9项围度指标值的族群间差异均具有高度统计学意义.壮侗语族14个族群女性头围均值范围为532.0~545.9 mm,水族头围最大,黔西南州布依族最小;胸围均值范围为805.8~902.3 mm,百色壮族胸围最大,黔西南州布依族最小;腰围均值范围为740.5~854.2 mm,百色壮族腰围最大,黔西南州布依族最小;臀围均值范围为858.2~927.2 mm,八甲人臀围最大,黔西南州布依族最小;大腿围均值范围为443.5~539.2 mm,八甲人大腿围最大,黔南州布依族最小;小腿围均值范围为308.7~337.4 mm,八甲人小腿围最大,黔西南州布依族最小;上臂围均值范围为239.7~274.1 mm,百色壮族上臂围最大,黔西南州布依族最小;上臂最大围均值范围为255.1~296.1 mm,八甲人上臂最大围最大,黔西南州布依族最小;前臂围均值范围为216.0~238.4 mm,八甲人前臂围最大,黔西南州布依族最小.

表3 壮侗语族14个族群女性的身体围度值(Mean±SD)Tab.3 Body circumference values of females in 14 ethnic groups of Zhuang-Dong ethnic group mm

同族群性别间u检验结果显示(表3),壮侗语族14个族群各围度值的性别间差异多数具有统计学意义(0.01<P<0.05或P<0.01).头围、胸围、小腿围、上臂围、上臂最大围和前臂围的同族群性别间差异均具有统计学意义,多数男性围度值大于女性.河池壮族、百色壮族、傣族、临高人、湖南侗族、水族、仫佬族和黎族腰围值的性别间差异具有统计学意义,男性腰围值大于女性.河池壮族、八甲人和贵州侗族臀围值的性别间差异具有统计学意义,河池壮族男性臀围值大于女性,八甲人和贵州侗族女性臀围值大于男性.河池壮族、傣族、八甲人、临高人、贵州侗族、水族、仫佬族和黎族大腿围度值的性别间差异具有统计学意义,河池壮族男性大腿围度值大于女性,傣族、八甲人、临高人、贵州侗族、水族、仫佬族和黎族女性大腿围度值大于男性.

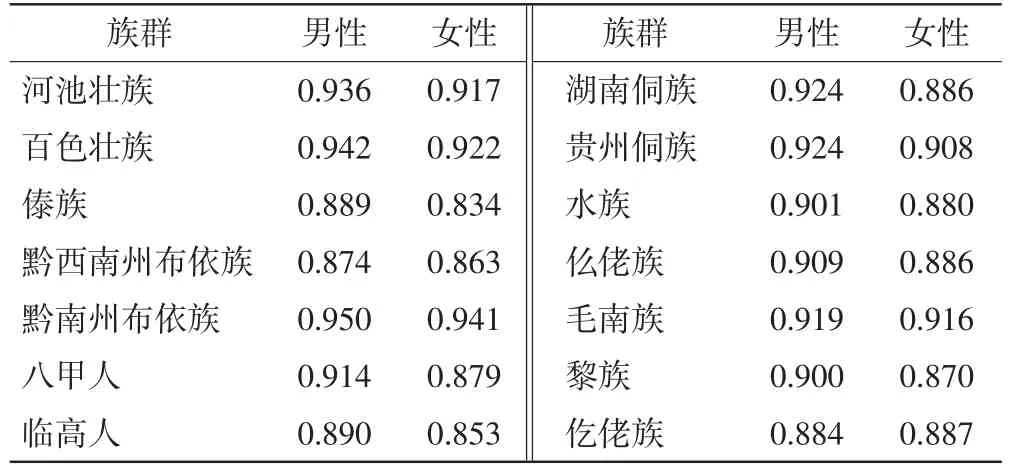

2.3 壮侗语族族群的腰臀比

壮侗语族14个族群男性和女性的腰臀比见表4.

表4 壮侗语族14个族群的腰臀比Tab.4 Waist-to-hip ratio of 14 ethnic groups of Zhuang-Dong ethnic group

依据腰臀比诊断肥胖的标准[20],男性腰臀比≥0.90,女性腰臀比≥0.85,则认为肥胖.由表4可见,除傣族、黔西南州布依族、临高人、仡佬族外,其余10个族群的男性均为肥胖.除傣族外,其余13个族群的女性均为肥胖.近期的研究结果显示,腰围及腰臀比可以作为糖尿病筛查的一个重要参考指标[21],腰臀比是比BMI更好的胆结石疾病预测指标[22],另外,腰臀比还可以预测高尿酸血症[23].本研究结果显示,壮侗语族14个族群中除傣族的腰臀比指标正常外,其余族群均有因肥胖导致患糖尿病、胆结石或高尿酸血症等疾病的风险.因此,建议壮侗语族14个族群需要加强锻炼、注意饮食,并保持健康的生活方式.

2.4 壮侗语族14个族群围度值的主成分分析

对壮侗语族14个族群男性和女性的9项围度值进行主成分分析.14个族群男性围度值的主成分分析显示,前2个因子的累计贡献率达到78.458%(PCⅠ为63.910%,PCⅡ为14.548%).PCⅠ载荷大的指标为上臂围(0.948)、上臂最大围(0.936)、胸围(0.900)、臀围(0.853)和前臂围(0.830),PCⅠ主要反映上肢和躯干的围度特征,PCⅠ值越大,上肢和躯干围度越大.PCⅡ载荷大的指标为头围(0.783)和大腿围(-0.608),PCⅡ主要反映下肢和头部的围度特征,PCⅡ值越大,头围越大,大腿围越小.

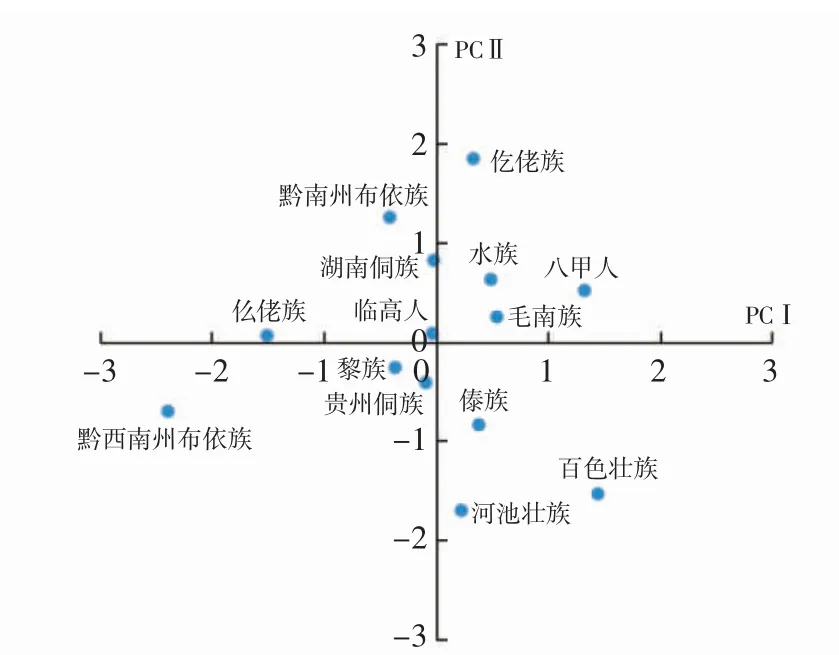

14个族群男性9项围度值的主成分分析散点图见图1.由图1可见,百色壮族和八甲人的PCⅠ值较大,毛南族、水族、傣族、仡佬族等族群的PCⅠ值中等,仫佬族和黔西南州布依族的PCⅠ值较小.说明百色壮族和八甲人的上肢和躯干围度较大,仫佬族和黔西南州布依族较小,其余族群的上肢和躯干围度中等.仡佬族和黔南州布依族的PCⅡ值较大,湖南侗族、水族、临高人、仫佬族等族群的PCⅡ值中等,河池壮族和百色壮族的PCⅡ值较小.说明仡佬族和黔南州布依族的头围较大、大腿围较小,河池壮族和百色壮族的头围较小、大腿围较大,其余族群的头围和大腿围中等.

图1 壮侗语族14个族群男性的主成分散点图Fig.1 Scattered plots of principal component analysis for males of 14 ethnic groups of Zhuang-Dong ethnic group

14个族群女性围度值的主成分分析显示,前2个因子的累计贡献率达到81.812%(PCⅠ为68.062%,PCⅡ为13.750%).PCⅠ载荷大的指标为上臂最大围(0.984)、上臂围(0.947)、胸围(0.915)、臀围(0.876)、小腿围(0.868)和前臂围(0.832),PCⅠ主要反映躯干、上肢及小腿的围度特征,PCⅠ值越大,躯干、上肢及小腿围度越大.PCⅡ载荷大的指标为头围(0.720)和大腿围(-0.662),PCⅡ主要反映下肢和头部的围度特征,PCⅡ值越大,头围越大,大腿围越小.

14个族群女性9项围度值的主成分分析散点图见图2.由图2可见,八甲人和百色壮族的PCⅠ值较大,毛南族、水族、贵州侗族等族群的PCⅠ值中等,仫佬族和黔西南州布依族的PCⅠ值较小.说明八甲人和百色壮族的躯干、上肢及小腿围度较大,仫佬族和黔西南州布依族较小,其余族群的躯干、上肢及小腿围度中等.黔南州布依族、仡佬族和水族的PCⅡ值较大,湖南侗族、贵州侗族、临高人、仫佬族等族群的PCⅡ值中等,河池壮族和百色壮族的PCⅡ值较小.说明黔南州布依族、仡佬族和水族的头围较大、大腿围较小,河池壮族和百色壮族的头围较小、大腿围较大,其余族群的头围和大腿围中等.

图2 壮侗语族14个族群女性的主成分散点图Fig.2 Scattered plots of principal component analysis for females of 14 ethnic groups of Zhuang-Dong ethnic group

综合男性和女性的主成分分析结果可以看出,壮侗语族14个族群中,八甲人和百色壮族男性、女性的上肢和躯干围度均大于其余族群,黔西南州布依族和仫佬族男性、女性的上肢和躯干围度均小于其余族群,另外10个族群的上肢和躯干围度均处于中等水平.

3 讨论

对壮侗语族14个族群的身体围度进行调查,发现壮侗语族族群男性的上肢围度、胸围、腰围和小腿围普遍大于女性,女性的臀围和大腿围普遍大于男性.研究表明,男性体型大多上宽下窄,骨骼粗壮,肌肉发达,可承受较大重力;女性体型大多肩窄腿细,骨骼较细,负重力远不如男性.壮侗语族多以农业生产为主,男性的劳动量和强度均高于女性,这可能是导致男性上肢围度大于女性的原因[24].女性脂肪多于男性,雌性激素会导致脂肪细胞分化异常,使脂肪主要集中在臀部和大腿区域[25],这可能导致女性臀围和大腿围大于男性.男性性激素的分泌与女性有明显差异,会影响体内脂肪的储存、分解和分布[26],雄性激素对腹部脂肪细胞的脂蛋白脂肪酶抑制及脂肪酸摄入的抑制,远大于一般的皮下脂肪细胞,男性和女性相比,腹部脂肪比例相对较高,且女性的能量代谢低于男性[27],这导致男性腰围普遍大于女性.对腰臀比的调查发现,14个族群中多个族群均为肥胖,研究表明,肥胖与饮食、运动和睡眠等多方面因素有关,因此建议壮侗语族族群通过调整饮食,加强运动,改善睡眠来预防疾病的发生[28].

身体围度的变化与遗传因素、环境因素、社会发展因素有着密不可分的关系.壮侗语族在战国末期至秦汉时期被称为“百越”或“百粤”,经过迁徙、分化、融合,在唐宋时期逐渐开始形成现如今的壮侗语族各民族[29].因此,壮侗语族14个族群有着较为相似的特征,其生产方式均以农业为主,且生活习惯也相似.而这些族群的生活环境以及社会发展因素有很大差异.仫佬族(广西罗城仫佬族自治县)、百色壮族(广西百色市田阳区)和河池壮族(广西河池市宜州区)都生活在低纬度地区,属于亚热带季风气候,同属广西省,但这3个族群采样地的经济发展水平差异显著.据采样地的《国民经济和社会发展统计公报》或《政府工作报告》,2018年百色市田阳区和河池市宜州区的地区生产总值分别为158.80亿元和138.67亿元,显著高于罗城仫佬族自治县的52.54亿元,百色壮族和河池壮族的生活质量较高,可能是百色壮族、河池壮族的上肢及躯干围度大于仫佬族的原因之一.黔西南州布依族(贵州黔西南州册亨县)、水族(贵州三都县九仟镇)、贵州侗族(贵州黔东南州榕江县)和仡佬族(贵州务川仡佬族苗族自治县)都生活在低纬度地区,属于中亚热带季风气候.2018年黔西南州册亨县的地区生产总值为56.44亿元,三都县、黔东南州榕江县和务川仡佬族苗族自治县的地区生产总值分别为76.30亿元、69.19亿元和77.49亿元,黔西南州布依族生活地区的地区生产总值低于另外3个族群,这可能是水族、侗族、仡佬族的上肢及躯干围度大于黔西南州布依族的原因之一.