问题求解与隐喻认知*

2022-10-15徐慈华黄华新

□ 徐慈华 黄华新

内容提要 问题求解是日常生活中普遍存在的智能活动, 旨在消除特定场景下智能主体当前所处的状态与目标状态之间的差距。隐喻认知作为一种富有想象力的理性,常常渗透在问题求解的各个环节,既会影响我们对问题所处情境的表征,也会触发我们生成各种具有创造性的问题求解方案,还会影响我们对问题求解方案的选择以及对问题求解的元认知。隐喻认知在问题求解中的价值有助于我们重新认识人类解决问题的独特方式和智慧, 同时也可以让我们更好地理解人工智能在复杂问题求解中可能存在的局限。

正如科学哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper)所说的“所有的生命活动都是在不断地解决问题”。①在我们的生活世界中, 问题求解活动因其所具有的普遍性和重要性而广受哲学、逻辑学、心理学、教育学和人工智能等诸多研究领域的深切关注。

问题学研究专家林定夷结合人工智能领域的研究对“问题”作了一个较为宽泛的界定:“某个给定的智能活动过程的当前状态与智能主体所要求的目标状态之间的差距”。②相应地,“问题求解”就可以定义为: 设法消除某一给定智能活动的当前状态与智能主体所要达到的目标状态之间的差距的行为。 例如,我们渴了,就去倒杯水喝,如果饿了,就去找点东西吃。这些活动均为旨在消除当前状态与目标状态之间的差距, 似乎与隐喻认知没有什么关联。而在另外一些问题求解活动中,隐喻认知却与之息息相关。如二战初期,执行轰炸任务的盟军飞机经常会被德国的防空系统发现并击落,损失惨重。 为解决这一复杂问题,英国空军情报处处长琼斯想到了“沙堆藏沙”:将一粒沙子藏到沙堆里,便难以寻找。以此为启发,他提出了“窗户计划”,即通过投放数吨黑色金属片来干扰德国的雷达系统,从而达到掩护盟军飞机的目的。③“沙堆藏沙”与“掩护飞机”属于两个完全不同的认知域, 这种通过跨域映射来解决问题的过程就是典型的隐喻认知。它常常被称作是人类的智慧之光,而这, 可能正是一种当前人工智能所无法企及的智能形式。

在过去的四十多年中, 人们对隐喻的认识发生了根本的变化: 隐喻不仅仅是一种语言上的修辞方式,更是一种基本的人类认知机制。 乔治·莱考夫(George Lakoff)和马克·约翰逊(Mark Johnson)指出,“不论是在语言上还是在思想和行动中,日常生活中的隐喻无处不在,我们思想和行为所依据的概念系统本身是以隐喻为基础的”。④这意味着某些复杂问题的求解过程离不开隐喻认知。但遗憾的是,学界对于隐喻认知是如何对问题求解产生影响的、隐喻认知会在问题求解过程中的哪些环节产生作用、人们应该如何发挥隐喻认知的积极效应等问题缺乏系统的阐释和讨论。 本文将在回顾现代隐喻认知研究重要发现的基础上,针对问题求解过程中的各个环节,探讨隐喻认知是如何在复杂问题求解活动中发挥作用的。

一、作为基本认知机制的隐喻

1980年,莱考夫和约翰逊合著出版了《我们赖以生存的隐喻》一书。该书标志着隐喻开始从传统的辞格、语义研究转入到认知研究。在这本里程碑式的著作中, 莱考夫和约翰逊强有力地论证了这样一个重要观点: 人类的思维过程在很大程度上是隐喻性的。⑤

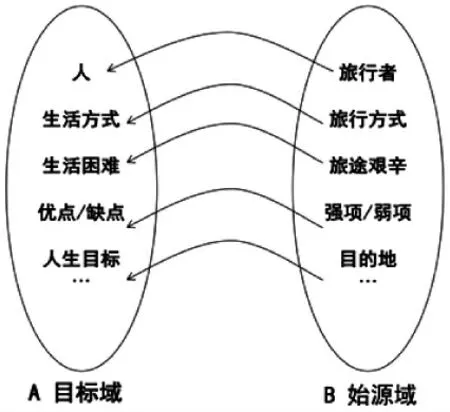

简单地说,隐喻就是用已知的、熟悉的、具体的事物去理解未知的、陌生的、抽象的事物,在认知上表现为从一个概念域(始源域)到另一个概念域(目标域)的映射。⑥例如,在我们的日常生活中,关于“人生”这个概念,会有这样一些表达,如“他的人生前途渺茫”、“徘徊在人生的十字路口”、“在忙碌的生活中迷失了方向”等等。这些表述中斜体部分的文字来自于“旅行”概念域。 这些语言表达具有系统性,其背后有一个共同的概念隐喻(Conceptual Metaphor),即“人生是旅行”。“人生”和“旅行”这两个概念域之间的跨域映射,可表示为:

图1 概念隐喻的跨域映射

根据概念隐喻理论, 隐喻是一种基本的认知机制,而隐喻性语言只是这种认知机制的一种外在表达。由于人类认知主体拥有多模态的感知通道,除语言符号外,图像符号、声音符号、手势符号、触觉符号、气味符号等其他符号形式也一样可以成为隐喻认知的外在表达方式。 如果隐喻的始源域和目标域分别用不同的模态来呈现,那么它就是多模态隐喻。⑦在复杂问题的求解中,认知主体不管是在个人层面,还是在群体层面,都可能使用非文本的形式对问题的不同维度进行表征和交流。

“类比”是一个与“隐喻”密切相关的重要概念。 侯世达和桑德尔在《表象与本质》一书中高度评价了类比在人类认知中的重要位置,称其为“思考之源、思维之火”。 两位学者还从类比的角度对“人类的智能”进行了界定:智能是这样一种技艺,它迅速而可靠地抓住重点、击中要害、一针见血、一语中的。它让人在面临新的环境时,迅疾而准确地定位到长期记忆中的某个或一系列具有洞见的先例,这恰好也就是抓住新环境要害的能力。其实就是找到与新环境近似的事件, 也就是建立强大而有用的类比。⑧大量的心理学研究已经证实,类比在问题求解中扮演着非常重要的角色, 可惜的是, 类比在人类思维中的重要性并没有引起足够的重视。⑨

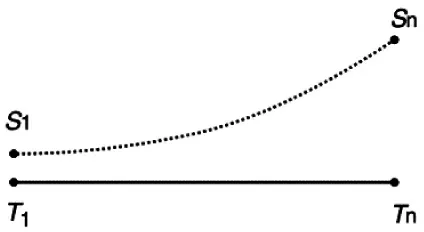

对于人类基本认知机制的认识, 隐喻和类比的研究似乎得出了共同的结论: 概念系统间的映射是认知的基础, 两者在研究对象上存在很大的重叠。 从严格的意义上看,在不同的研究范式中,隐喻与类比略有不同。 Juthe 区分了两种类比:一种是同域类比(same-domain-analogy),指的是不同对象中的要素之间具有相同的关系而且这些要素都来自同一个概念域; 另外一种是异域类比(different-domain-analogy),指的是两个不同对象中的要素来自完全不同的概念域。⑩在Juthe 看来,区分两种不同的类比有助于解释什么是隐喻。 如果异域类比中的两个域相距非常远, 那么其构成要素就会很不一样, 这样的类比也就更倾向于成为隐喻。 该观点与Holyoak 等人的想法如出一辙:隐喻是一种特殊的类比, 其始源域与目标域在语义上的距离非常远。⑪他们的思想可以用下图表示为一个带有两端的连续体。⑫

图2 类比与隐喻的连续体

实线上的某个点,表示一个特定的目标域,虚线上的点表示相应的始源域。 在这个连续体的左端,始源域与目标域在认知上非常接近,但在右端两者之间的距离越来越远。 典型的类比论证会倾向于定位在左边,同样,典型的隐喻会倾向于定位在连续体的右边。 由于隐喻和类比都基于概念系统的映射关系, 因此我们在研究问题求解时将采用“大隐喻观”的立场,更多地关注语义距离较远的案例,并兼顾语义距离较近的典型类比。

如果说概念系统决定了我们的语言、行为和情感, 那么这些作为概念系统有机组成部分的隐喻性映射关系, 自然会对问题求解活动产生重要影响。它将影响我们对所处的问题情境的审视,对问题价值的判断,生成不同的问题解决方案,以及对问题解决方案合理性的评价等等。

二、隐喻认知的问题求解功能

在哲学史上,最早对“问题求解”进行深入思考的是美国实用主义哲学家杜威 (John Dewey)。他将问题求解的过程分为“感受到困惑和疑难”、“对问题进行定位和定义”、“猜测可能的答案或解决方案”、“对猜想进行扩展推理”、“通过观察和实验来检验推理”等五个步骤。⑬这就是著名的“杜威五步思维法”,也是胡适先生常说的“大胆假设、小心求证”。杜威之后,科学哲学家卡尔·波普尔将问题求解的过程与进化论联系在了一起。他认为,所有的有机体昼夜不断地从事着解决问题的活动,且解决问题总是通过试错法进行的;新的反应、新的形式、新的器官、新的行为方式、新的假设,都是试探性地提出,并受排错法的控制;而当原有的问题被解决,新的问题又将产生。⑭从杜威的“五步法”和波普尔的“知识增长模型”中,我们可以提炼出关于问题求解的一般结构。首先,在问题的界定上,问题总是始于期待或预期落空后带来的疑惑,包括对问题初始状态和目标状态的区分;其次,在问题求解的过程中, 需要提出各种试探性的求解方案和解释性假说;最后,必须进行推理,并对假设进行实践检验,以确定假设的可行性。

与此结构相对应, 认知主体在一个复杂问题的求解过程中, 需要建构起对问题所处情境的不同理解、需要对问题的目标状态和当前状态进行有效表征、需要产生多个旨在解决问题的不同假设、还需要为某些假设提供辩护。由于问题求解还可能涉及群体层面的协同, 因此在问题求解的不同阶段, 还需要与他人共享不同类型的知识和理解, 而知识共享的效率和质量也会影响问题求解的最终结果。 下面我们将深入分析在问题求解的不同环节中隐喻认知是如何发挥作用的。

(一)隐喻认知的知识表征功能

在问题求解的初始阶段, 求解者首先要理解问题。 理解问题意味着根据当时的情况或者说问题表述以及个体先前的知识在大脑中构建出某种对问题的表征。 在表征中才有可能对问题加以推理。因此,产生一个有用的心理表征是成功解决问题的一个重要因素。⑮我们常常需要借助隐喻来实现对现实的表征, 但隐喻对现实的表征是有选择性的。正如莱考夫和约翰逊所言,隐喻的系统性使我们能通过彼概念来理解此概念的一个方面,但这一系统性也必然会隐藏了此概念的其它方面。在让我们聚焦于某一概念的某一方面时, 该隐喻概念也会阻止我们注意概念中与该隐喻不一致的其他方面。⑯这就是说,当我们通过隐喻来理解问题所处的情境时,如若我们使用不同的隐喻,那么我们的关注点也将截然不同, 从而导致可能采取的行动也有所差别。 这意味着隐喻框定了我们对现实和问题情境的理解。一言以蔽之,隐喻具有很强的框架建构(framing)效应。 框架建构的本质是选择和凸显,就是选择已知现实的某些方面,在交际文本中加以凸显,由此界定特定问题、解释因果关系、进行道德评价,并且(或)为所描述之事提供处理方法。⑰

20 世纪70年代, 美国总统卡特在面临能源危机问题时宣布进行“道义战争”。 这里的“战争”隐喻生成出一个蕴涵的语义网络,有“敌人”、“对国家安全构成威胁”,因而需要“设定目标”、“重新考察优先序列”、“建立新的指挥链”、“策划新战略”,进行“情报收集”、“统领军队”、“实施制裁”、“号召人们作出牺牲”等等。 “战争”隐喻凸显了某些现实,也隐藏了另一些现实。⑱在这个例子中,卡特选择了“战争”这一概念隐喻作为介入当时民众对于问题情境理解的框架, 使其对危机的理解变得连贯。但需要注意的是,现实的阐述并非只有一种可能,因为不同的隐喻意味着不同的问题情境。

切克兰德(Peter Checkland)在分析复杂的“人类活动系统”时,区分了“有结构”问题和“无结构”问题。⑲前者指的是能用语言进行清晰表述的问题群,具有明确的目标;而后者往往表现为一种令人不安的状态,没有明确的目标,也很难对问题进行清晰的表述。在“无结构”问题的求解过程中,认知主体对情境的理解往往是模糊的、零散的、抽象的、有些甚至是无意识的。隐喻可以让相关的认知主体更好地理解问题所处的现实场景。如2018年11月5日,国家主席习近平在首届中国国际进口博览会开幕式上指出:“中国经济是一片大海,而不是一个小池塘。大海有风平浪静之时,也有风狂雨骤之时。狂风骤雨可以掀翻小池塘,但不能掀翻大海”。 这是一个隐喻性的描述, 从全新的视角放大了我们的视域, 为我们在复杂的国际形势下更好地认识中国经济的现实格局提供了一个全新的认知框架, 建构起了对各种要素及其关系的清晰理解和认识。

隐喻具有多模态性,我们不仅可以使用语言,还可以使用图像和三维的物理实体来进行表征。例如,在商业活动中,华为在面对美国的经济制裁时, 高频使用一张弹痕累累但仍然在飞行的伊尔2 轰炸机的图片来鼓舞士气。 这是“商场即战场”概念隐喻的图像化表征,一方面凸显了情况危急,另一方面也传达了对于成功的期冀。 有些企业在分析经营环境时, 会使用乐高积木借助隐喻认知以三维可视化的方式来立体地描述组织所处的问题场景。⑳当这些积木和模型启动了隐喻认知,物理实体所建构起来的三维表征就犹如将军们打仗用的沙盘, 成了人们理解复杂问题情境的隐喻性外在表征。

(二)隐喻认知的方案生成功能

问题求解者对问题所处的情境有较为清晰的认识和理解之后, 认知主体需要生成各种不同的试探性求解方案。这个生成不同求解方案的过程,就是认知主体发挥创造力的重要过程, 同样也是一个新知识建构的过程。 隐喻在界定和描述现实问题情景的同时, 也会为问题的解决提供富有启发性的暗示和线索。

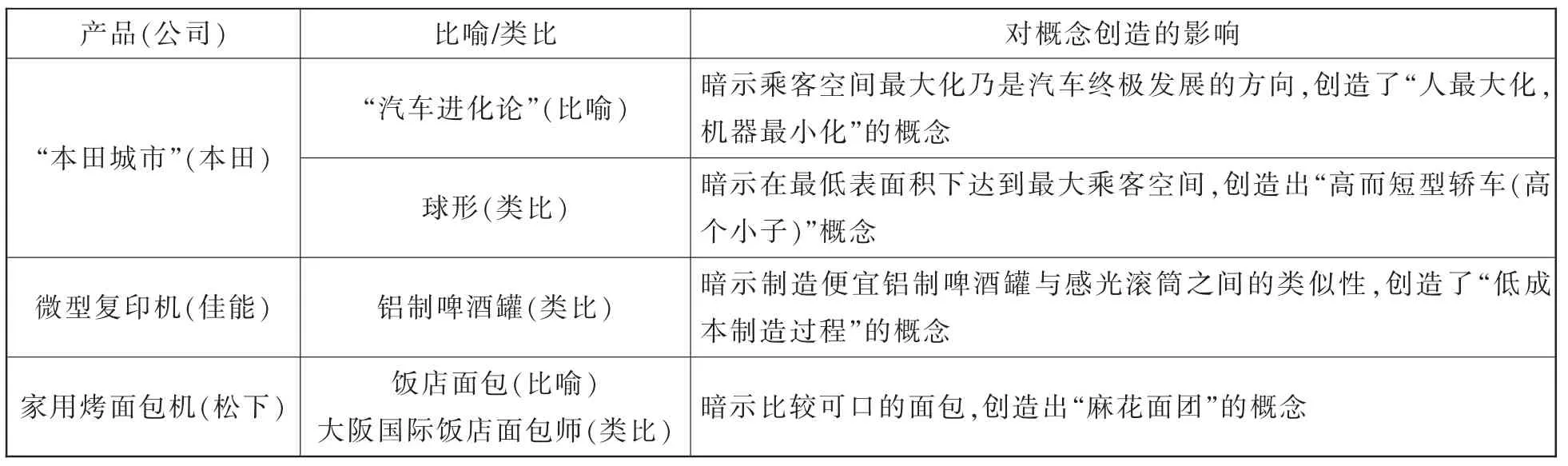

著名知识管理专家野中郁次郎和竹内弘高深刻地认识到隐喻在知识生产和问题求解中的重要价值。他们基于哲学家波兰尼(Michael Polanyi)的暗默知识(tacit knowledge)和形式知识(explicit knowledge)的区分,将暗默知识转化为形式知识的过程定义为表出化(externalization)。 他们进一步指出,表出化采用比喻、类比、概念、假设或模型等将暗默知识明示化,是知识创造过程的精髓。㉑这里所提到的比喻、类比、概念、模型等都与隐喻认知密切相关。野中郁次郎还专门强调,隐喻不仅仅是将暗默知识转化为形式知识, 而且它还提供了一种有助于我们使用已有的知识去创造指向未来的概念网络的重要方法。㉒野中郁次郎和竹内弘高研究了大量日本企业借助隐喻认知进行知识创新,以解决企业产品开发问题的案例(见表1)。㉓

表1 产品研发中用于概念创造的比喻和类比

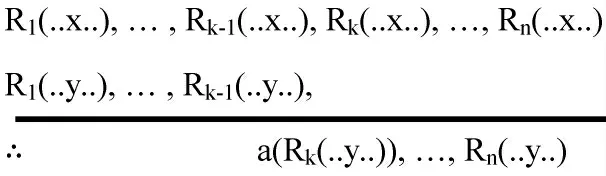

那么, 隐喻性问题求解方案的生成又是如何实现的呢?我们来看一下西蒙的一段话:问题求解的过程并不是从一组命令(目标)“推导”出另一组命令(执行程序)的过程。相反,它是选择性的试错的过程,要运用先前经验获得的启发式规则。这些规则有时能成功地发现达到某些目的的行之有效的方法。 如果想要给这个过程取个名字。 大致上,我们可以采纳皮尔士(Charles Sanders Peirce)所创造的,近来又被诺伍德·汉森(1958)所复兴的那个术语,即逆向过程。不管是实证的还是规范的问题, 此过程的本质——这里已作粗略描述——都是问题求解理论的主要课题。㉔西蒙这里所说的能够生成解决方案的逆向过程, 就是被皮尔士称为溯因推理的过程。 溯因推理是一个基于事实寻找解释性假设的过程。 皮尔士在谈到事实与假设的关系时指出,“在溯因推理中, 事实是通过类似之处来暗示一种假设的, 这种类似之处就是事实与假设的推论之间的相似。”㉕在解决问题的过程中,我们的假设很可能就是以相似性为基础而生成的一个隐喻性假设。基于隐喻性的假设,问题求解者可以建构起莱考夫所说的概念映射结构。 这个映射结构包含两个不同的概念域, 即始源域S 和目标域T。该映射结构是类比推理的基础。其过程可用如下公式表示:㉖

公式中,“..x..”和“..y..”分别代表的是始源域集合S 和目标域集合T 上的任意论元列表;R 表示n 元属性,它可以表示一种属性,也可以表示关系;a 是迁移算子,用于产生新的结论。 整个公式的意思是说,认知主体基于两个概念域在R1, …,Rk-1等属性上的相似性,可以推导出目标域也具有始源域所具有的一些属性。也就是说,目标域T 在推理之前是不具有属性(Rk, … ,Rn)的,但通过基于结构映射的类比迁移,获得了这些新的属性。从整体上看,隐喻认知涉及的思维加工过程具有关联性、整体性、发散性、独特性等显著特点。㉗这些特点给问题求解所带来的创新性价值是无比巨大的。

(三)隐喻认知的方案选择功能

在形成不同的试探性问题求解方案后, 认知主体需要对方案进行选择。 不同的隐喻会影响认知主体的选择。 莱考夫和约翰逊指出,“就像常规隐喻那样,新隐喻有能力定义现实,它们通过凸显现实的某些特点并隐藏其他特点的一个蕴涵的连贯网络来定义现实。 这一隐喻迫使我们只关注它所凸显的我们经验中的某些方面,接受这一隐喻,就会促使我们相信这一隐喻的蕴涵为真”。㉘这意味着, 当认知主体在描述问题情境时接受了某个隐喻, 那么其在方案选择时也将选择符合该隐喻所蕴涵的行动方案。“对于新隐喻来说尽管真假问题是会出现, 但更重要的问题是采取哪些恰当措施。大多数情况下,重要的不是隐喻是真实的还是虚假的问题,而是伴随隐喻而来的认知与推理,以及隐喻所批准的行为……在生活的各个方面,我们都用隐喻来界定现实, 进而在隐喻基础上采取行动。我们作出推论、设定目标、作出承诺、实施计划, 所有这些都以我们如何通过隐喻有意无意地组织我们的经验为基础。”㉙在英国脱欧的过程中,很多人使用了“婚姻”隐喻,认为英国脱欧就是英国与欧盟之间解除婚姻关系,要“离婚”了。但英国首相梅在2017年3月14日欧盟峰会中就强调,“我不喜欢用离婚一词来描述英国脱欧,因为当人们说离婚时, 往往意味着他们以后就不可能有比较好的关系了。”这说明即使是对某些问题求解方案的隐喻性描述也同样会带来重要的影响。

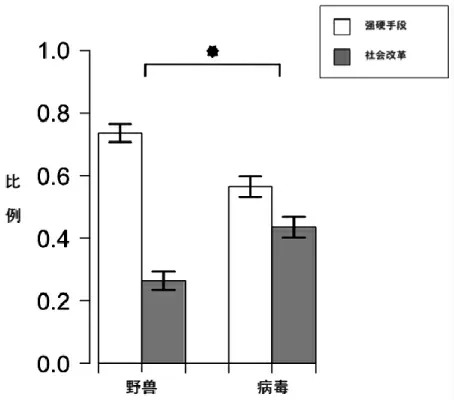

Thibodeau 和Boroditsky 从隐喻使用的角度探讨了人们在解决犯罪问题时是如何思考并作出选择的。㉚他们调查了485 个人,询问他们会如何处理艾迪生市(一座虚构的城市)以惊人速度增长的违法犯罪活动。在选择应对措施之前,分别让这些被试阅读了两篇不同的短文。 两篇短文的差异在于使用两种不同的隐喻进行描述。 一种是将犯罪行为描述为一头“野兽”,另一种是将犯罪行为描述为“病毒”。 这个细微的变化却产生了巨大的决策差异。 实验结果如下:

表2 显示,在阅读了含有隐喻“犯罪行为是野兽”的被试中,有74%的人建议采取强硬手段,如召集美国国民警卫队;而那些阅读了含有隐喻“犯罪行为是病毒”的受试者则两极分化:56%的人倾向于采取强硬手段,44%的人则赞成社会改革,如改善经济等。 而且,更为重要的是,这种影响是无意识的。大约只有3%的人认识到隐喻框架在其中发挥了重要作用。 这说明多数人并没有意识到隐喻对我们的选择所产生的影响。

表2 隐喻影响决策的实验

在对不同的方案进行选择时, 隐喻还会通过价值观的引入对认知主体产生影响。 在某烟草品牌广告中,有一句很重要的旁白——“人生就像一场旅行,不必在乎目的地,在乎的是沿途的风景,以及看风景的心情”。 这是一句隐喻表达,传递的价值观是:过程的快乐比结果更重要。㉛在隐喻的影响下,一旦接受了“快乐更重要”的价值判断,人们就容易倾向于作出抽烟的选择。这同样说明,隐喻在问题求解方案的选择中, 会通过各种不同的认知因素影响我们的判断。 20 世纪90年代,英国人围绕英国是否应该签订马斯特里赫特条约加快融入欧盟的问题展开了激烈的论辩。 主张签约派认为,“英国应该尽快签了这份条约, 因为欧盟列车马上就要离站了,英国如果不签就赶不上这趟车了。”这实际上在使用隐喻为某个特定的行动方案做论证。 而反对派撒切尔夫人则认为这个论证很有误导性:“如果列车开错了方向,我们还不如不在上面”。㉜因此,我们也需要警惕,隐喻所暗示的行动方案可能存在推理上的缺陷和行动上的风险。

(四)隐喻认知的元认知功能

解决问题的过程不仅仅依赖问题内部的推理, 还需要认知主体对解决问题的过程和策略有整体性的认识, 需要有解决问题和克服困难的决心和勇气。 不同的隐喻, 同样会产生不同的对待“问题”和“问题求解”的元认知差异,从而对问题求解过程产生影响。

心理学家弗拉维尔(J.H.Flavell)区分了元认知的两个特点:关于认知的知识和对认知的管理。㉝前者主要包括关于任务、策略和个人变量的知识。后者主要指的是监督自己的理解和控制自己的学习活动的能力。 斯腾伯格(Sternberg)通过将元认知与认知进行对比来揭示其含义:“元认知是‘关于认知的认知’,认知包含对世界的知识以及运用这种知识去解决问题的策略, 而元认知涉及对个人的知识和策略的监测、控制和理解”。㉞从这个意义上说,认知主体对于“问题求解”的抽象理论和对问题求解过程的认知管理, 都属于元认知的范畴。不难推知,隐喻在问题求解中的元认知功能是十分明显的。 如果我们认同“问题是坑”,“问题是陷阱”,那么我们感受到的更多是对问题的负面情绪。但当我们把问题看作是“机会”、“磁石”,是“灯塔”、“台阶”、“金矿”时,我们对待问题的情感和态度就会有很大不同。

莱考夫和约翰逊分析了一个关于如何看待问题的隐喻。 该隐喻将“问题求解”理解为一个化学过程:大量的液体,起着泡,冒着烟,包含了你所有的问题,这些问题要么被溶解,要么沉淀下去,因为催化剂不断地(暂时)溶解一些问题并沉淀出其他问题。㉟通过化学隐喻,人们对问题产生一种新的认识, 即问题将一直存在。 所有的问题只可能“已被溶解、处于溶液之中”,或者“以固态形式存在”。 最好的办法是,找到一种能“溶解”问题而又没有“其他沉淀物”析出的“催化剂”。 由于无法控制溶液的成分,尽管现存的问题正在消解,但人们发现旧问题和新问题也会不断地沉淀析出。 换言之,“化学” 隐喻主张问题不是一种可以永久消失的物质,试图一劳永逸“解决”问题是徒劳的。如果接受“化学”隐喻,人们将接受“没有问题会永远消失”的事实。 这样一来,我们就有一个良好的心态去面对问题的存在和挑战。

与“化学”隐喻不同,大多数人依据我们称之为“难题”(Puzzle)的隐喻处理问题,所以通常有一个正确的解决方案——问题一旦被解决, 就可以一劳永逸。 “问题是难题”的隐喻刻画了我们当前的现实,而转向“化学”隐喻又勾勒出一个新的现实。 这说明,新隐喻有创造新现实的力量。 因而在元认知层面上, 隐喻同样会对我们的问题求解过程产生重要影响。

三、结语

作为智能主体的人类, 不可避免地要面对各种问题, 因而问题求解是构成人类社会存续和发展的基本活动。 隐喻认知通过熟悉的、已知的、具体的事物来理解和体会另外一个陌生的、未知的、抽象的事物, 这是人类智能在问题求解中独有的机制。 隐喻认知的作用不仅之于人类社会各种复杂问题的解决大有裨益, 也将为我们更好地理解和解决人工智能领域的“问题求解”问题打开新的视窗,创造新的机遇。

注释:

①Popper, K.All Life is Problem Solving.New York:Routledge, 1999, p.100.

②林定夷:《问题学之探究》,中山大学出版社2016年版,第70 页。

③约翰·波拉克:《创新的本能: 类比思维的力量》,青立花等译,中信出版社2016年版,第30~32 页。

④⑤⑯⑱㉘㉙㉟乔治·莱考夫、马克·约翰逊:《我们赖以生存的隐喻》,何文忠译,浙江大学出版社2015年版,第1、3、7、132~133、142~144 页。

⑥Kövecses, Z.Metaphor: A Practical Introduction(second edition), Oxford University Press, 2010, p.4.

⑦Forceville, C.Non-verbal and multimodal metaphor in a cognitivist framework: Agendas for research.In C.Forceville & E.Urios-Aparisi (Eds.), Multimodal Metaphor,Mouton de Gruyter, 2009, p.19.

⑧侯世达, D.,桑德尔, E.,《表象与本质》,刘健等译,浙江人民出版社2018年版,第147 页。

⑨⑮罗伯逊S.I.:《问题解决心理学》,张齐等译,中国轻工业出版社2004年版,第157、26 页。

⑩Juthe,A.Argument by analogy.Argumentation,2005,19(1), p.5.

⑪Holyoak, K.J.Analogy and relational reasoning.In K.J.Holyoak & R.G.Morrison (Eds.), The Oxford Handbook of Thinking and Reasoning, Oxford University, 2012,p.120.

⑫Xu, Cihua & Yicheng Wu.Metaphors in the perspective of argumentation.Journal of Pragmatics,2014(62),p.70.

⑬Dewey, J.How We Think.D.C.Heath & Co., 1910,pp.72~78.

⑭卡尔·波普尔:《客观知识——一个进化论的研究》,舒炜光等译,上海译文出版社2005年版,第274~276 页。

⑰Entman, R.M.1993.Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.Journal of communication, 43(4),p.52.

⑲P·切克兰德:《系统论的思想与实践》,左晓斯、史然译,华夏出版社1990年版,第193~194 页。

⑳佩尔·克里斯蒂安森、罗伯特·拉斯缪森:《玩出伟大企业:如何用乐高积木实现商业创新》,施轶译,中国人民大学出版社2016年版,第21~23 页。

㉑㉓野中郁次郎、竹内弘高:《知识创造的螺旋:知识管理理论与案例研究》,李萌译,知识产权出版社2006年版,第74、76 页。

㉒Kujiro Nonaka.A dynamic theory of knowledge creation.Organization Sciene, 1994(5), p.21.

㉔Simon,H.A.,Models of Discovery and Other Topics in the Methods of Science, Reidel, Dordrecht, 1977, p.151.

㉕Peirce, C.S.The Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Vols.VII-VIII, Arthur W.Burks (Ed.), Harvard University Press, 1958, p.137.

㉖E.C.斯坦哈特:《隐喻的逻辑——可能世界的类比》,黄华新、徐慈华译,浙江大学出版社2009年版,第136 页。

㉗黄华新:《认知科学视域中隐喻的表达与理解》,《中国社会科学》2020年第5 期。

㉚Thibodeau, P.H., & Boroditsky, L.Metaphors we think with: The role of metaphor in reasoning.PLoS ONE,2011, 6(2), pp.1~11.

㉛Zhang, C.& C., Xu.2018.Argument by multimodal metaphor as strategic maneuvering in TV commercials: A case study, Argumentation, 32(4), pp.511~512.

㉜张传睿、徐慈华、黄略:隐喻在论辩中的框架效应,《外国语》2021年第9 期。

㉝Flavell, J.H., Miller, P.H., & Miller, S.A.Cognitive Development, Prentice Hall, 2002, p.164.

㉞汪玲、郭德俊:《元认知的本质与要素》,《心理学报》2000年第4 期。