国际传播研究的学术场域发展与对比

——基于30年(1991—2021)学术期刊文献研究的知识图谱分析

2022-10-14□孟建姬拓

□孟 建 姬 拓

一、研究缘起

国际传播活动是基于地缘国别差异而诞生的交流活动, 始终伴随着意识形态的交流和斗争。早在1931年,《RCA 通信公司分集电话接收系统》(Diversity Telephone Receiving System of RCA Communications,Inc.)一文中写道:“广播的快速发展不止使听众收听到来自本国的节目, 也使得其他国家的节目被收听到。”[1]同年,美国哥伦比亚大学政治系编辑出版的《国际传播:美国人的态度》(International Communications:The American Attitude)一书详细记录了关于国际交流事实和意见的四种主要机制的确切资料, 并且系统介绍了美国方面关于国际传播和交流的每一种机制:万国邮政联盟、国际电报联盟、海底电缆和国际无线电联盟, 这四个部门每个部门下设一个研究美国人态度的部门[2]。这两篇文献勾勒了国际传播领域最初的研究本质:关于意识、关于技术、关于态度,这些资源的竞争和交流。在中国,最早的对外交流阵地是1958年3月创办的英文周刊《北京周刊》, 它也是我国目前唯一的国家级英文新闻周刊。与一开始西方国家抢占全球话语先机的目的不同,彼时《北京周刊》的主要目的是向外介绍中国的经济和政策, 让外国人了解我国的基本国情和发展状况。段连城与另外两位业务骨干冯锡良、孟纪青被称为《北京周刊》的“三驾马车”,作为“三驾马车”之一,他把其著作《对外传播学初探》的英文名称定为How to Help Foreigners Know China[3]。当下,国际传播仍然是全球各个权力主体所关切的话题,中国在国际传播交流中的地位和所面临的问题也日益凸显。中国社会科学院国际形势报告认为,2021年全球形势与世界格局主要发展趋势有十大类。[4]其中第五条在阐述“国际互动中(以)意识形态划界的观念沉渣泛起”时指出,欧美基于意识形态例如以“民主”“人权”“自由”等,不断推出各种计划诱导其他国家干涉中国内政、污蔑中国,这一点在全球新冠肺炎疫情之后表现得更加明显。因此, 全方位地梳理国际传播研究的脉络并且分析其研究的差异性,探寻未来我国在相关领域如何提出问题、提出哪些问题等就显得尤为重要。本研究将在中国知网和Web of Science 数据库大量数据的支撑基础之上,通过文献计量和可视化方法的呈现,针对以下四点展开探讨:(1)整体勾勒出国内外国际传播学术期刊文献研究图景,归纳出整体的研究情况、全球主要国家研究情况与研究主题差异、国际传播的核心研究机构;(2)重点描绘国内外国际传播研究的脉络, 厘清国际传播研究在不同时期的研究重点,探究中国与外国在研究主题、关切点等方面有何异同, 这种研究是如何与现实情境相关且相互影响的;(3)对国内外国际传播的研究热点、研究趋势及研究前沿进行详细分析;(4)归纳出国内外国际传播研究的异同,探讨未来我国在国际传播领域可拓展的研究视野。

二、研究方法与数据处理

(一)研究方法

本研究采用CiteSpace 软件进行“国际传播” 研究的文献计量和可视化呈现, 软件版本为CiteSpace.V.5.8.R3(64 bit)。利用CiteSpace 软件中提供的国家与关键词的共现及聚类、关键词共现和聚类、时间聚类等可视化与文献计量方法, 结合相应的关键文献分析, 对国际传播研究的学术场域进行描绘和点染。

本文选择Web of Science 数据库收录的核心期刊 (Social Sciences Citation Index,简称SSCI) 及中国知网数据库中的CSSCI 期刊作为研究的数据来源。Web of Science 检索内容为“international communication”or “global communication”or“cosmopolitan communication”。对于中国知网的主题采取“国际传播”或“对外传播”或“全球传播”的检索式。

(二)数据获取与参数设置

在Web of Science 检索中选择WOS 核心数据库中的SSCI 期刊,检索式TS=(international communication)OR TS =(global communication)OR TS =(cosmopolitan communication)。文献类型选择“article”,研究领域为“communication”,考虑到Web of Science 以英文文献为主, 并且在后续分析时的现实条件,因此语言选择为“English”,时间设置为Web of Science 中收录文献的起始时间为1931年至2021年12月31日,一共得出2333 条数据,进行去重、删除不含摘要的文献等清洗工作之后得到2230 条数据。在中国知网的期刊合集中搜索SU=(国际传播+对外传播+全球传播),选取“同义词扩展”“CSSCI”“中文”类型,“社科”类别,学科“新闻与传媒”后,时间选择最早“出版时间”的1915年至2021年12月31日共得到2237 条数据,人工清洗掉卷首语、征稿启事、会议开幕词等后得到2147 条数据,将其导入到可视化软件CiteSpace 后进行格式转换,预分析后得到有效数据2057 条。进而将得到的最终数据分别导入到CiteSpace 软件中进行分析, 最终得到的聚类网络密度均为0.009,网络密度可行不密集,S 值均为0.8 左右,聚类结果均为令人信服。

三、数据统计与描述分析

(一)发文量分析

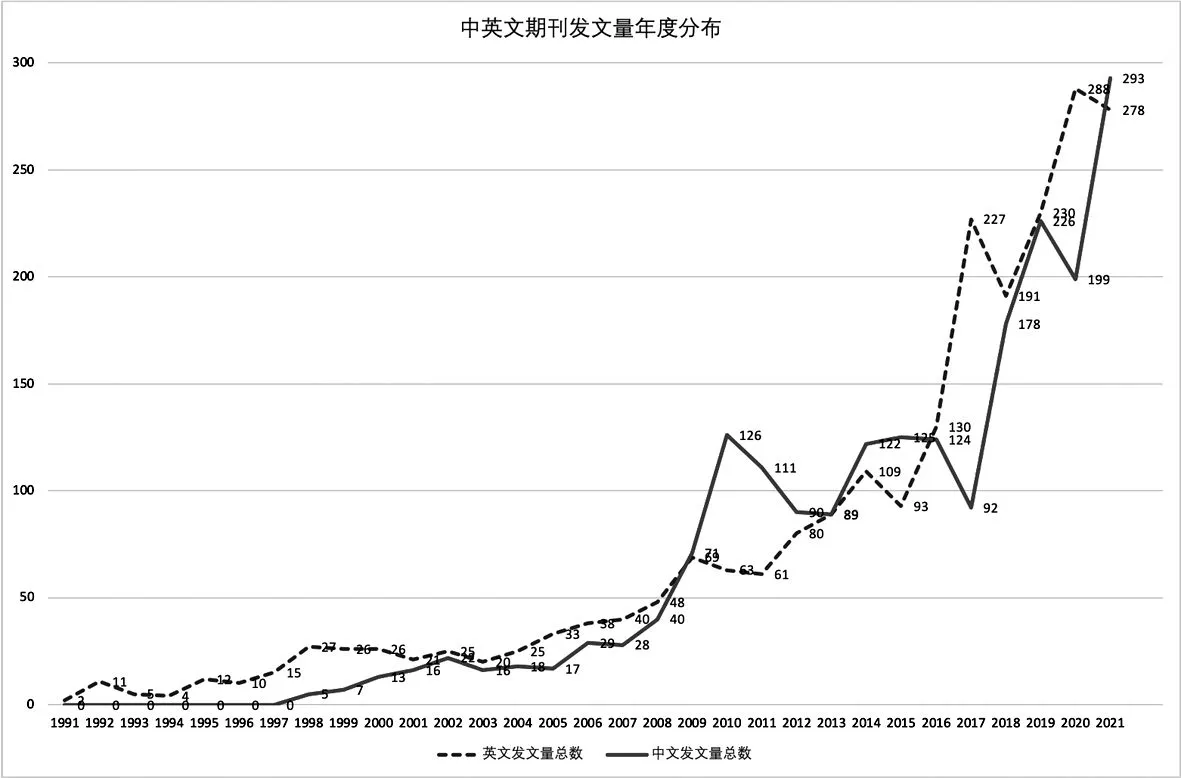

经过数据收集和分析, 研究发现符合本文标准要求的第一篇英文文献发表于1991年,中文文献发表于1998年。具体的中英文核心期刊发文量年度分布如图1 所示,其中实线为中文发文量总数,虚线为英文发文量总数。截至2021年收集到的数据,根据学术期刊发文量的趋势我们可以将学术期刊关于国际传播的文献研究分为4 个阶段:第一阶段:1991年至1997年;第二阶段:1998年至2007年;第三阶段:2008年至2016年;第四阶段:2016年至2021年。

图1 国际传播研究发文量时间分布图

(二)发文国家对比分析

通过对发文国家的分析, 我们可以得到不同国家的发文量和其中介中心性, 加之国际传播研究的对象为国与国之间的关系, 因此从国别的角度来对比分析此学术领域尤为重要。通过运行CiteSpace 我们可以得到发文量及中介中心性排名前15 位的国家。就国别而言,英文文献发文量前15 的国家分别是美国(930 篇)、英国(184 篇)、澳大利亚(163 篇)、西班牙(124 篇)、德国(123 篇)、中国(包含港澳台地区)(120 篇)、加拿大(99 篇)、荷兰(57 篇)、南非(52篇)、瑞典(51 篇)、瑞士(49 篇)、新西兰(47 篇)、芬兰(44 篇)、韩国(42 篇)、新加坡(39 篇)。其中,中介中心性排名前五的国家依旧是发文量前五的国家。在CiteSpace 中,中介中心性超过0.1 的为关键节点,本研究中, 关键重要的国际传播研究国家依次是美国(0.34)、西班牙(0.15)、英国(0.13)、澳大利亚(0.12),美国是与其他国家及地区关联性最强的国家。综上数据我们发现,在国际传播研究领域,以美国为首的西方国家占有主要的话语权, 发文量和中介中心性前五的国家中除了澳大利亚, 其余四个国家都为北大西洋公约组织的成员, 他们之间形成或大或小的学术共同体合力在学术界发声。

经过对不同国家的发文进行关键词聚类分析,我们可以得到不同的国家在国际传播领域内主要研究什么样的问题, 或者是研究了哪些与国际传播领域有关的问题。这里需要注意的是,CiteSpace 在进行聚类分析的时候会选择不同的算法模型 (本文选择的是LLR 模型),形成聚类之后,CiteSpace 会选择在这个聚类中出现频次最多的关键词作为聚类便签,因此聚类便签只具备代表性而不具备全面性。关键词聚类为全球传播(#0 Global Communication)的主要国家有美国和西班牙, 以健康传播 (#1 Health Communication)研究为主的国家有澳大利亚、中国、加拿大等, 重点研究对象为发展中国家 (#2 Global South)的有荷兰、瑞典和瑞士,以学术传播(#3 Scholarly Communication)研究为主的国家是英国、德国和芬兰,而土耳其和希腊则注重研究公众科学(#4 Citizen Science)。

在对中国知网上的文章进行聚类分析后得到表1,其中并没有得到以健康传播为主的聚类。继而深入地对聚类内词频进行解析可以看到,在LSI 模型下属于健康传播领域内的“突发公共卫生事件”及“新冠肺炎” 被归属在了以#15 舆论引导为标签的聚类中。该聚类中还出现了“智能媒体”“主流意识形态”“命运同构”及“民族主义”等关键词,这表明我国对国际传播的研究在国内和国外期刊的发文选择上有着不同的研究重点。这是因为健康传播发轫于美国,有着美国实证效果研究的基因, 而中国的健康传播却始于健康教育, 目前仍处于引介西方健康传播的理论和方法阶段。[5]

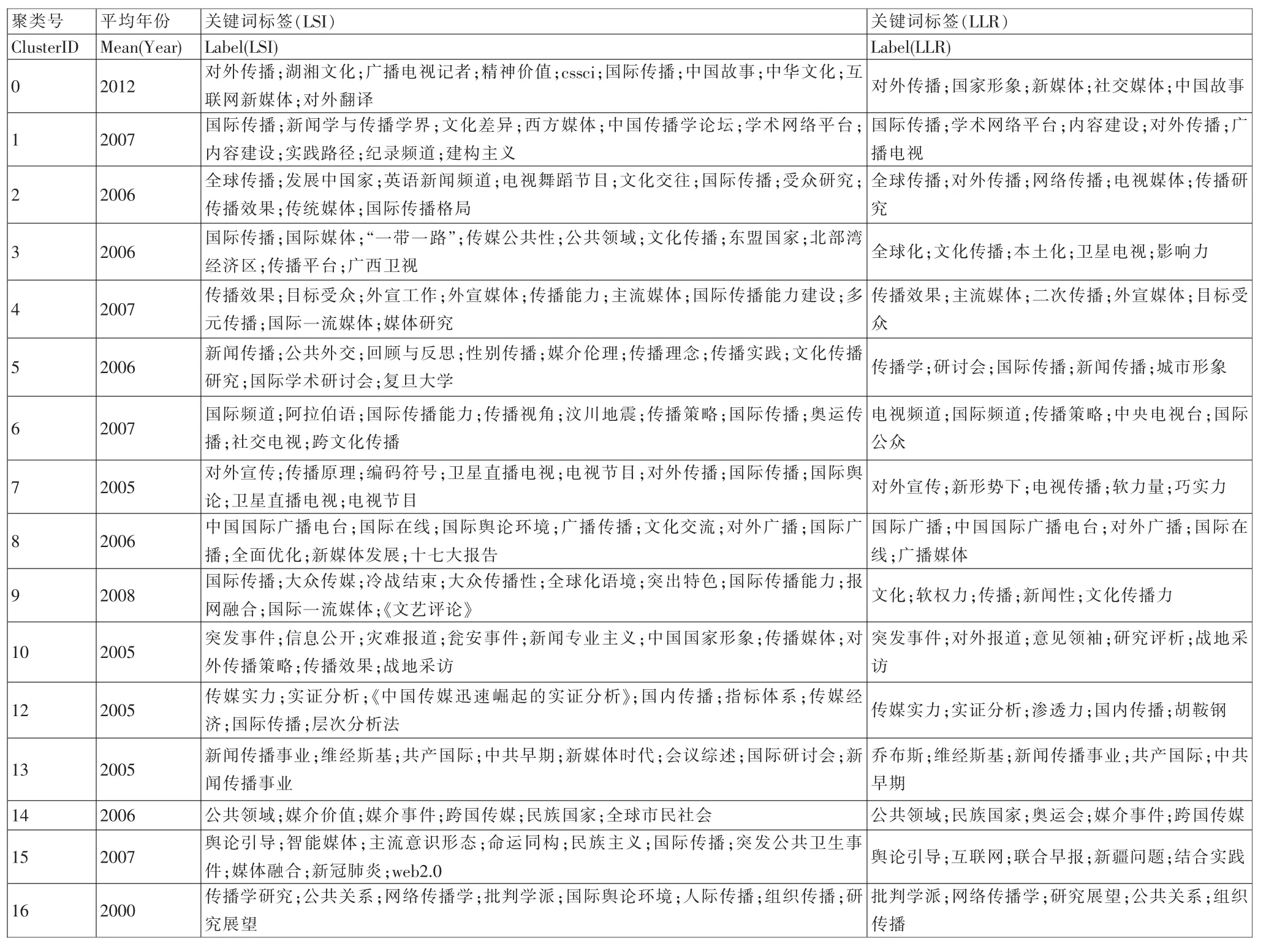

表1 国内期刊国际传播研究的关键词聚类表

四、研究内容分析与发现

(一)研究主题分析

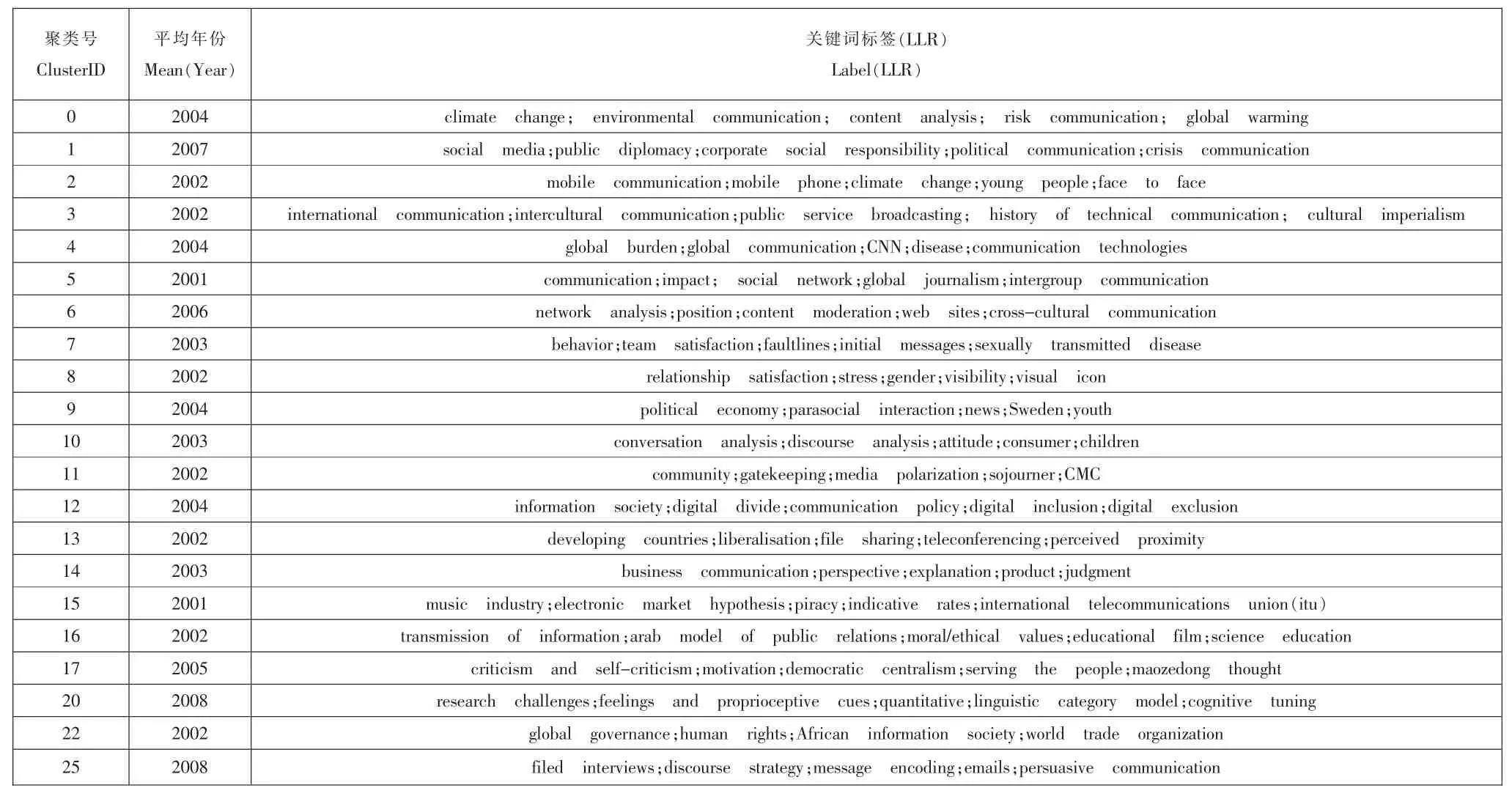

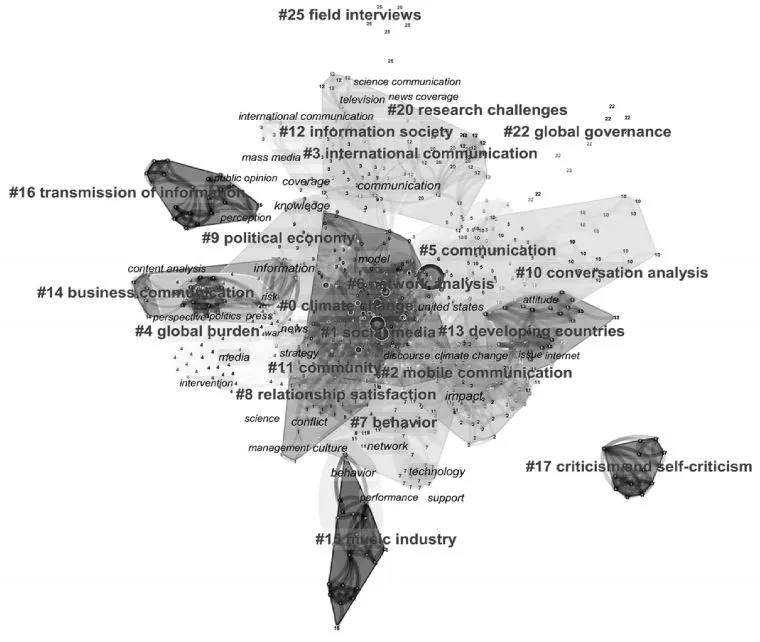

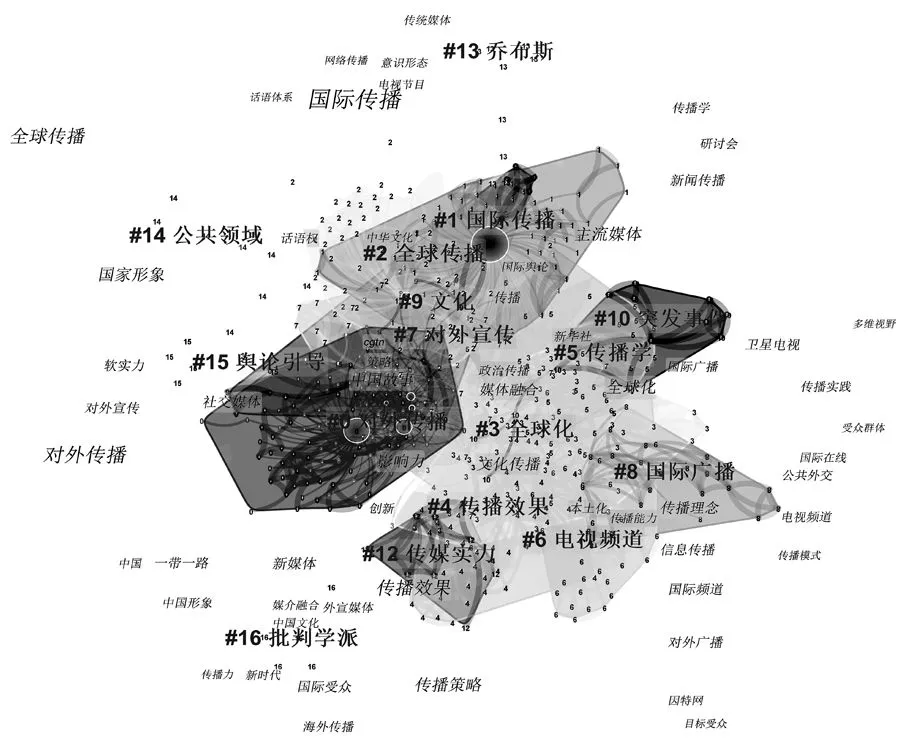

在CiteSpace 软件中,研究热点和其发展趋势会以关键词的共现图谱、聚类图谱、时区图谱以及关键词突现图谱共同体现。[6]将Web of Science 清洗后的数据导入CiteSpace 软件后进行关键词聚类图谱筛选得到88 组聚类标签。选择呈现聚类最大的21 个聚类(K=21)得到的可视化图谱(见图2)模块值(Q值)为0.6553,平均轮廓值(S 值)为0.8833,表明社团结构是显著的, 聚类高效且同质性较高, 将聚类的Cluster Summary 导出进行整理后得出聚类表2。将中国知网清洗后的数据导入CiteSpace 软件后进行关键词聚类图谱筛选得到16 组聚类标签。选择呈现聚类最大的16 个(K=16)。得到的可视化图谱(见图3)模块值(Q 值)为0.5566,平均轮 廓值(S 值)为0.8309, 表明此次划分出来的社团结构是显著的,聚类高效且同质性偏高。将聚类的Cluster Summary导出进行整理后得到上文中的聚类表1。

表2 Web of Science 核心期刊国际传播研究的关键词聚类表

图2 Web of Science 核心期刊国际传播研究关键词共现图谱

图3 中国知网核心期刊国际传播研究关键词共现图谱

从得到的聚类数目可以看出,尽管从Web of Science 和在中国知网上最后得到的数据大约都为2000 条左右,但经过关键词聚类后,英文文献的聚类类别远远多于中文文献得到的聚类类别。但两者模块值(Q 值)和平均轮廓值(S 值)的差距并不明显,密度都为0.0091,表明其研究聚类存在同质性较高、密度结构相似的共性。Web of Science 核心期刊上围绕国际传播的相关研究主要以#0 climate change、#1 social media、#2 mobile communication、#5 communication 和#6 network analysis 为核心, 涉及的主题多为环境问题、政治、经济、社交网络、移动通信、组内传播及跨文化传播等。国内围绕国际传播的相关研究以#0 对外传播、#1 国际传播、#2 全球传播、#3 全球化为主,所聚焦的问题有国家形象、传播策略、主流媒体的内容建设、传播渠道和社交媒体等。

(二)研究脉络分析

由图1 国际传播研究发文量时间分布图可知,国内的研究始于1998年,国外的研究始于1991年,比中国早7年。总体来看,国内外关于国际传播的发展都具有上升趋势, 以下将对国际传播的国内外研究脉络进行详细梳理。

1.第一阶段:1991年至1997年,国际传播研究的渐次起步阶段

20 世纪90年代,世界格局发生剧烈变化:分裂45年之久的德国统一、美苏两极格局随着苏联解体而结束、香港和澳门回归祖国等。无独有偶,信息技术的快速发展也使得全球的经济形势发生了剧烈的变化,国家之间的斗争逐渐转向贸易经济方面,西方国家的商业版图开启了全面扩张的形式。以1992年《国际传播作为一个领域的定义》(Defining International Communication as a Field)为代表,率先指出定义国际传播的一个三维模式[7]:(1)局部而言,具体探讨某一个方面的问题;(2)以整体来划分,小到独立的个人与大至全球性的研究;(3)开始强调国家或文化的边界性, 研究方法或阐释或比较。在这7年时间,国外关于国际传播的研究主要集中在三个方面:第一是以聚类#14 business communication 为代表的跨国经济合作的国际营销策略研究[8]。第二是以聚类#5 communication 和#6 network analysis为核心的基于人际传播或种族中心主义带来的跨文化交际的交叉讨论[9]。自20 世纪90年代以来,随着全球化对地方文化、身份认同的严重冲击,研究者开始呼吁重新审视现代性,了解世界不同地区社会、文化的过去和未来,并促成了国际传播研究的多元化趋势。第三是在此阶段,全球环境问题进入学者们的研究视野,特别是化石能源的无节制消耗带来的气候变化(#0 climate change)被媒体和大众关注[10],这也为而后在传播学领域之一的环境传播的发展打下了基础。

2.第二阶段:1998年至2007年,国际传播研究的逐步发展阶段

1998年之后, 国际传播一词开始被国内学者关注,但是在之后将近10年的时间里,国际传播并没有引起国内学界的广泛关注, 更多的是对国际传播领域的探索。进入21 世纪后,中国政府提出实施文化“走出去”战略,2002年11月,“走出去”战略被写进党的十六大报告[11]。在这段时间,诸如#0 对外传播、#1 国际传播、#2 全球传播、#3 全球化及# 7 对外宣传等关键词及聚类纷纷出现, 通过文献梳理发现,文章大多以论述性为主,研究方法相对单一,并且研究理论来源大多基于2004年约瑟夫·奈提出的“软实力”(Soft Power) 理论, 以及1956年肯尼斯·E.博尔丁的“形象”(Image)为根源而发展起来的国家形象(National Image)。此间,党的十七大报告首提“国家文化软实力”,因此,对于“软实力”的研究无论从理论上还是现实层面都为学者提供了机遇。此时期还出现了不少奠定我国国际传播研究基础的经典文献, 例如程曼丽的研究探讨了发展中国家在信息时代需要如何发展国际传播和面对强势国家的冲击与侵害[12];罗以澄和夏倩芳重点分析了在国际报道中对于我国形象的误读[13];何辉也列举了世界主流媒体和外国人心中的中国国家形象[14];胡鞍钢、张晓群基于提出传媒实力(National Power of Media)这个概念, 设计出传媒实力指标体系进而对比我国和其他一些发达国家, 并且从基础设施建设上建议如何发展我国的传媒实力[15];陈国明和赵晶晶主要从国际威望角度强调建立国家形象进行国际传播是树立国家国际威望的一种重要方式方法[16]。在这近10年间,英文研究大多集中在#1 social media、#4 global burden、#12 information society、#15 music industry及#17 criticism and self- criticism。从研究重点的不同我们可以认识到, 此时国外对于国际传播的研究已经广泛倾向于社交媒体与信息社会等具有时代前沿性的话题, 中国更多的是对一些概念和现状的研讨。在此阶段,中国对国际传播的研究远远落后于西方国家对国际传播的研究。

3.第三阶段:2008年至2016年,国际传播研究的不断探索阶段

直至2008年北京成功举办奥运会之后,国际传播才开始成为国内传播学领域的研究重点之一。从2008年到2016年, 国内的国际传播研究主要关注#14 公共领域、#4 传播效果、#2 全球传播三个方面:第一,以奥运会这个公共领域为契机开展国际传播策略的研究[17];第二,从政府建设、城市形象、媒体作为、人才培养、汉语教育等多方面探讨国际传播能力建设及效果[18];第三,以国内外媒体为主体分析中国全球传播的现状[19],并且加之对彼时新兴社交媒体的实证研究来深入讨论中国的国家形象[20]。这一阶段总体来讲,首先,国内对国际传播的研究相对现实而言是略为落后的,直至今日我们可以看到,学界对相关领域的研究大多都是归纳性质, 对于现实的导向和指引作用比较有限;其次,从方法论层面出发,这个阶段的研究方法论比第二阶段更加多元化, 更加规范的质化研究和量化研究开始出现;再次,尽管中国将举办奥运会这样的国际公共事件作为让世界了解中国的一个窗口, 但是国外学者对奥运会这种国际大记事(international mega events)并没有给予太多关注。此阶段国外的研究重点则倾向于4 个方面:从国际传播研究伊始就备受关注的环境问题#0 climate change; 以社交媒体#1 social media 为田野开展的社会运动[21];相关的社交媒体平台研究[22];以网络分析(#6 network analysis)为主的相关国际交流[23]。

4.第四阶段:2016年至2021年,国际传播研究的快速推进阶段

2017年国外研究开始呈现爆发式增长, 相比2016年发文量的125 篇几乎增加了一倍,达225 篇,2018年发文量为178 篇,2019年持续增长到226篇,2021年关于国际传播的发文量达历史之最,共293 篇。国际传播协会(International Communication Association)的旗舰期刊Journal of Communication 在2018年出版了一期特刊《领域的发酵:传播学的过去、现在和未来》(Ferments in the Field:The Past,Present and Future of Communication Studies),这期特刊介绍和讨论了在新的全球形势下国际传播研究的主要趋势[24],包括:(1)全球范围内的传播研究;(2)在快速变化的数字媒体环境中的国际传播研究;(3) 批判性传播研究对国际传播研究的重要性;(4) 新的批判和唯物主义转向;(5) 实践交流和解决知识生产中权力不平衡的方法。这些文章的作者来自大西洋北部、亚洲、非洲及大洋洲等不同区域,他们以不同的视角及方法探讨国际传播的不同面向。通过文献计量发现, 近5年左右的研究大多集中在#1 social media、#6 network analysis及#7 behavior, 基于社交媒体平台而进行的新闻研究、内容分析与用户行为等研究尤为突出,研究相比第二阶段、第三阶段而言较为单一。特刊文章也指出,20 世纪90年代的全球化引发了研究的去欧洲化道路、方法和理论,但是之后的研究多数聚焦于个别地域和国别, 并没有过多讨论国家间各种形式的合作, 所以关于国际传播的研究仍是有局限性的。放眼中国,经过长达近20年的摸索, 国内学者对国际传播的研究问题相较之前更为明晰,尤其是2016年末中国国际电视台(中国环球电视网)开播,给国内学者提供了更多研究国际传播的主题。这个时期国内学者主要研究以聚类#0对外传播、#1 国际传播、#2 全球传播及#3 全球化中如下三个方面的问题:(1)针对如何加强传播效果而提出了精准传播、周边传播等具体的传播策略[25];(2)重点探讨在数字网络时代,如何利用数字平台、网络视听手段等建立中国的国际话语权[26];(3)从跨学科的角度探讨如何培养国际传播人才, 如何进行跨学科的国际传播研究[27]。

(三)研究热点及前沿分析

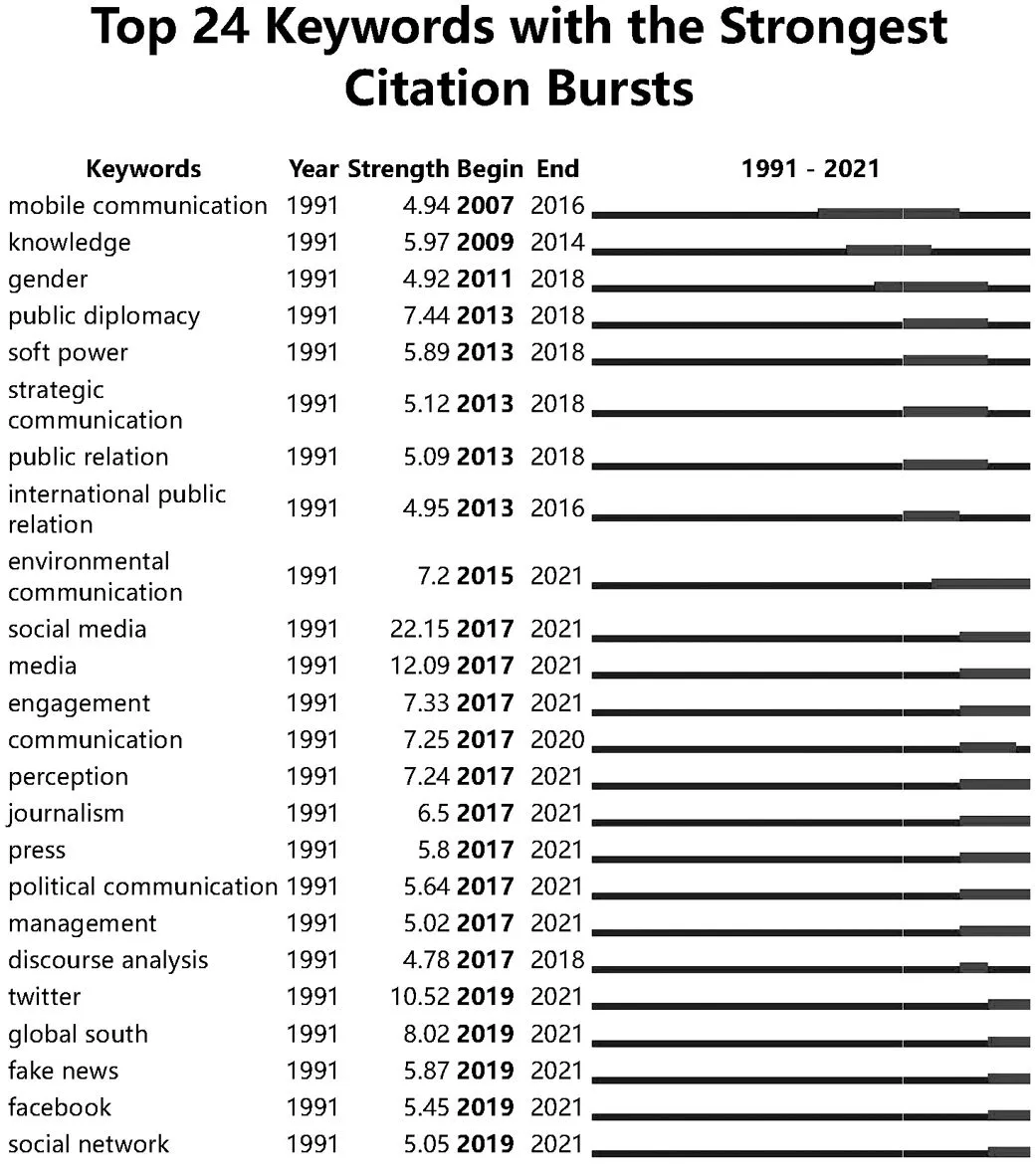

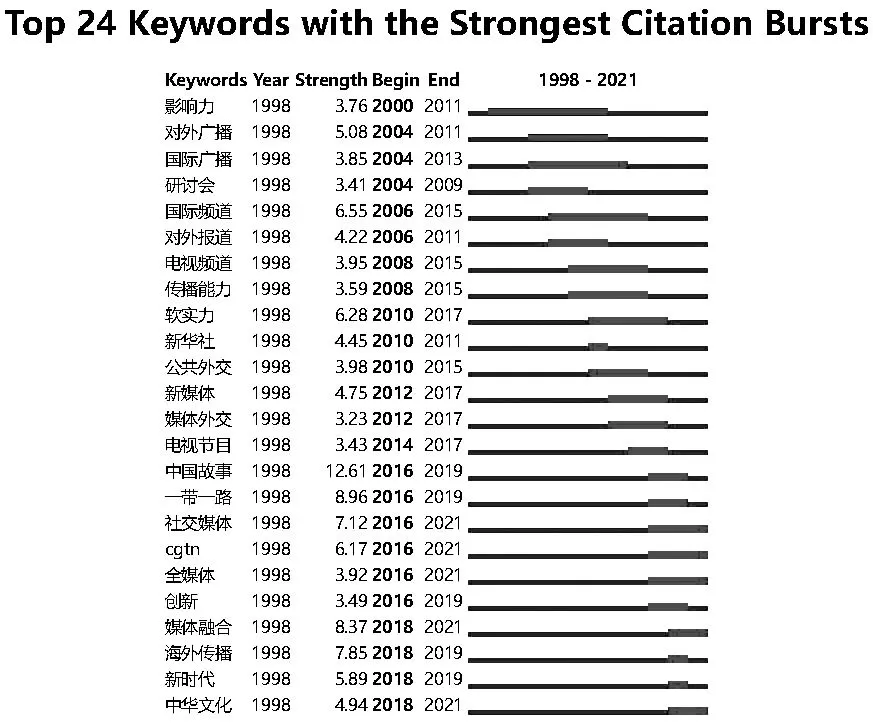

关键词突现分析是CiteSpace 软件较有特色的功能,突现关键词会以图表的方式显示,相应的指标有“突现时间起点”“突现时间终点”“突现强度”等。这不仅能让我们了解到历史中某一时期突然涌现的研究热点[28],更重要的是可以帮助我们把握当下的研究前沿, 确定未来几年的研究方向,Web of Science核心期刊国际传播研究文献关键词突现如图4 所示, 中国知网核心期刊国际传播研究文献关键词突现如图5 所示。

图4 Web of Science 核心期刊国际传播研究文献关键词突现图示

图5 中国知网核心期刊国际传播研究文献关键词突现图示

1.研究热点分析

从图4 中可以看出,Web of Science 核心期刊中“mobile communication” 突发性周期最长, 从1997年持续到2016年;“social media” 的研究突发强度高达22.15%,也是该领域突发性最强的关键词,突现时间从2017年开始直至2021年。皮尤研究中心的《2017年跨社交媒体平台的新闻使用》 报告显示:截至2017年8月,三分之二(67%)的美国人表示他们在社交媒体上会看到一些新闻, 并且四分之一的美国成年人(26%)会从两个或多个社交媒体上主动获取新闻[29]。社交媒体获取新闻的功能日益凸显,除了本土新闻,国际新闻也更频繁地出现在社交媒体上。突发强度第二第三的关键词分别是“media”(12.09%)和“Twitter”(10.52%),突发的时间分别在2017年至2021年和2019年至2021年。这表明海外对国际传播的研究越来越注重用户行为和用户心理,并且往往是基于大数据的实证研究。

对于国内期刊而言,“影响力”的突发周期最长,从2000年到2011年长达11年之久。突发性最强的是从2016年至2019年的“中国故事”, 为12.61%。2016年2月19日,习近平主持召开党的新闻舆论工作座谈会并发表重要讲话, 提出:“要加强国际传播能力建设,增强国际话语权,集中讲好中国故事,同时优化战略布局, 着力打造具有较强国际影响的外宣旗舰媒体。”[30]在同年12月31日, 习近平致信祝贺中国国际电视台(中国环球电视网) 开播时强调:“中国国际电视台(中国环球电视网)要坚定文化自信,坚持新闻立台,全面贴近受众,实施融合传播,以丰富的信息资讯、鲜明的中国视角、广阔的世界眼光,讲好中国故事、传播好中国声音, 让世界认识一个立体多彩的中国。”[31]由此发现,国内学界的研究始终与党的方针政策、领导者的讲话紧密相连。

2.研究前沿分析

对Web of Science 核心期刊中国际传播研究文献关键词突现情况进行划界,可分为两大阶段。第一阶段为过去某一时间段内尤为突出但如今已经不再突出的主题, 以“mobile communication”“knowledge”“softer power”“public relation”“discourse analysis”等为代表,这一阶段学者们主要在理论上贡献自己的力量。第二阶段为如今相关发文仍然凸显的主题,例如“environmental communication”“social media”“twitter”“global south”“social network”等。我们看到,社交媒体给当下国际传播的研究带来新的机遇和颠覆:从研究主题上讲,针对社交媒体的平台(如“Twitter”“Facebook”)、内容(如“fake news”)和用户心理动机行为(如“engagement”)越来越受到学者们的关注;从研究方法上来讲,结合计算机、统计学、人工智能相关的研究方法逐渐成为研究国际传播的趋势。值得注意的是,学者们并没有放弃相对较为现实的议题(如“environmental communication”“political communication”及“global south”),他们充分发挥批判思维, 将国际传播问题放置在社会和谐与平等的层面上进行批判和反思。

同理,按照关键词如今是否仍然持续在突现,对中国知网核心期刊国际传播研究文献关键词突现情况进行阶段划分。第一阶段国内的研究主要集中在:一些概念、政策研究、建议(如“影响力”“传播能力”“软实力”“公共外交”“中国故事”等),以及官方频道的国际传播研究(如“国际频道”“新华社”等)。第二阶段国内的研究延续了对主流媒体的研究 (如“CGTV”), 同国外一样也将目光聚焦在了 “社交媒体”“全媒体”“媒体融合”等。2017年,习近平总书记在党的十九大报告中强调要 “坚持社会主义核心价值体系”,“培育和践行社会主义核心价值观,不断增强意识形态领域主导权和话语权, 推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”[32]。此后,国内对于国际传播研究的重点也放置在了“中华文化”与“创新”相关的议题上。

五、结语:国际传播研究的异同与拓展

(一)中外国际传播研究的共性与差异

从国际传播研究三十年的整体学术图景来看,国际传播的研究呈正向走势。研究主题上,中外国际传播研究的共性在于对社交媒体的普遍重视, 理论来源都涵盖传播政治经济学、跨文化传播和媒介效果研究;不同在于国外的研究主题更加广泛,例如环境问题和发展中国家这两个议题是我国学者较少涉猎的。原因有三:一是环境传播在我国传播学界内是个相对冷门的方向; 二是国外对于后殖民主义的研究和对发展中国家受到不平等对待的关注; 三是国外期刊上发文的学者来自不同国家和地区, 因此这些议题对他们而言有可能是本土性的。

从研究方向及热点上来讲, 国内外对国际传播的研究都倾向于结合时代特点和媒体热度, 关注当下社会热点问题; 对国际传播理论的研究呈多学科视野,理论的运用和探讨存在一定的相似性,如“软实力”“国家形象”“公共外交”等。差异在于国外在研究方法上会采取更多基于计算机科学的方法, 如模型分析和网络分析等,我国相对来说研究方法较为落后和单一, 大多采取的是思辨性质的研究方法;再者国内对于国际传播的研究更贴合我国的政策变化,由于本次收集的数据来自不同的国家,因此从实际操作层面上将不存在统一的不同国家的政策。

(二)国内国际传播研究的可能路径

2021年5月31日,习近平在主持中央政治局集体学习时就加强我国国际传播能力建设发表了极为重要和全面的讲话。他指出,我们党历来高度重视对外传播工作[33]。党的十八大以来,我们大力推动国际传播守正创新,理顺内宣外宣体制,打造具有国际影响力的媒体集群,积极推动中华文化走出去,有效开展国际舆论引导和舆论斗争,初步构建起多主体、立体式的大外宣格局, 我国国际话语权和影响力显著提升,同时也面临着新的形势和任务。对国内国际传播研究来讲, 我们可以看到一直以来的问题是学术对于现实的指导意义有限。围绕现有的研究基础,立足当下的国情现实, 本文尝试提出我国研究国际传播的三种可能性路径。

1.深刻认识国际传播作为国家战略的确定

进入21 世纪,美国率先进行公共外交和战略传播的发展规划。在中国成为世界第二大经济体的同时,也受到来自国外势力的关注和挑战。国际格局发生深刻变化和调整, 在国际传播领域多元主义的关注意味着更多的国家正在形成新的关系。21 世纪初,中国将“走出去”纳入国家发展战略,并在2008年到2019年,相继实施了两个关于中国国际传播的“五年规划”[34]。而后,中国又出台了一系列加强国际传播能力建设的举措。当然,由于国际形势极具复杂性,走向世界舞台中央的中国遭受到西方势力前所未有的围追堵截, 西方一些国家不断地在世界人民面前抹黑和诋毁中国的国家形象。如何拓展国际传播,让世界人民看到真实的中国,的确存在许多挑战。正因为如此,按照中央近年来的最新部署,大力推进和尽快构建具有鲜明中国特色的国际战略传播体系有着特别重要的意义。

2.国际传播作为一个学术领域的独特地位

国际传播作为一个学术领域诞生已有30年,从不同的学科汲取营养累积了不少经典的理论, 是跨学科和跨业界的研究代表之一, 其理论价值和现实意义不言而喻。首先, 研究国际传播要聚焦核心问题,并以探索理论为出发点,解决问题为现实标准;其次,研究国际传播不能只关注表面问题,要深入研究问题的本质。彭玉生曾经指出:“学术研究特别强调理论意义,即理论缘由(theoretical rationale)。每一个好的经验问题背后都有一个理论问题。”[35]我们在面对国际传播的现实困境时不能只是一味提出没有理论基础的“对策”,否则就不会对问题根源做出辩证的思考,自然也无法起到指导现实的作用。多数国家仍旧对社会主义的理解存在误读、误解的状况,并且不问事实就将矛盾直指“社会主义国家”。因此,研究国际传播必须深入问题本质, 才能向外国人民展现真正的中国特色社会主义。

3.国际传播在社会结构中的重要作用

国际传播不仅与主权国家相关,与政治、经济、文化相关,更与人民的日常生活息息相关,它存在于整个社会系统之中并且深刻影响着社会结构。一个有效的国际传播系统可以构建一个共同的想象体,这种想象影响着国内人民也影响着国外人民。安德森提出民族主义是与更大的文化体系相关, 而不是一种政治化的意识形态[36]。国际传播营造的“想象”将成为一种文化牵动着个人命运, 因此国际传播在整个世界的社会结构中有着重要的作用。党的十八大以来,我国的国际传播取得了许多成绩,但是随着我国日益走近世界舞台中央, 中国要在国际社会和全球事务中发挥更大作用, 实现中华民族的伟大复兴, 就需要进一步明确和发挥我国国际传播研究的重要作用, 以大大增强我国发展的软实力。