基于扎根理论的网络舆情治理政策扩散影响因素研究

2022-10-14□马静

□马 静

网络舆情是公民在网络空间领域内对特定公共事项所表达出的社会政治态度、观点和信念。[1]网络舆情“双刃剑”特性形成的复杂态势和社会问题,呼唤网络社会良好秩序的建立及其向现实社会的积极映射。智媒时代,传统的网络社会正在向“智传播社会” 转变, 由此带来的不仅是数字化生存方式的转变,也重塑了网络舆情的传播与治理方式,无疑对网络舆情治理提出了新的考验。

网络舆情治理能力提升涉及政府在制度供给与资源分配上的倾斜, 这就需要通过完善网络舆情治理政策来实现。作为清朗网络空间的重要举措,中央和地方政府相继出台了一系列网络舆情治理政策。随着舆情治理重要性的不断提升, 舆情治理政策活动愈加频繁。通过对国内网络舆情治理政策的梳理,发现有的地方积极参与政策创新扩散, 及时出台相关文件,而有的地方政策出台缓慢,存在观望态度,为何会出现这种迥异的现象? 什么因素导致了政策扩散的发生? 对这些问题的回答,不仅有利于把握政策创新扩散的特点与趋势, 还有助于提高我国公共政策创新能力与实践效果。

一、研究方法与数据来源

(一)研究方法

扎根理论是由Barney Glaser 和Anselm Strauss 在1967年创立的一种质性研究方法,旨在解决理论与经验研究之间的鸿沟。作为质性研究方法,扎根理论是通过对原始资料的“抽丝剥茧”,然后对形成的文本进行编码、比较、分析,并在此基础上识别关系建构中的理论。由于扎根理论源于自然,而且不断地提出问题并探究元素之间的关系与秘密,进而搭建起一种理论模型的研究方法。政策创新扩散是一种复杂的、新生的、过程类问题,因此,本研究将根据扎根理论的质性研究取向, 基于访谈数据探讨舆情治理政策扩散问题,识别不同元素之间的关系,构建政策扩散影响因素理论模型, 填补理论与经验研究之间的缝隙,总结舆情治理的“中国经验”。

(二)资料收集

从数据来源上, 本研究的分析资料来源于半结构化的深度访谈。由于网络舆情治理问题具有一定的专业性,此次半结构化访谈采用“目的性抽样”和“滚雪球式抽样”相结合的形式,主要选取了工作领域与研究主题相关的受访者, 包括舆情治理领域以及公共政策研究领域的相关政府官员、专家学者、网络运营人员等。同时,为保证样本的信度,本项调查每次参与访谈的人员设定为两名, 访谈时间为2020年9月到12月,依据理论饱和准则,共选取47 名访谈对象。访谈经受访者同意进行了全程录音,每次访谈大约20 分钟,共得到700 多分钟的录音资料及近15 万字的文字转录资料,随机选取约2/3(31 份)的访谈记录进行编码与理论构建,剩余的1/3(16 份)访谈资料则用于理论饱和度检验, 通过不断地进行比较、分析与提炼,修改已建构的理论模型,直到信息达到饱和的状态。

二、范畴提炼与模型构建

(一)开放式编码

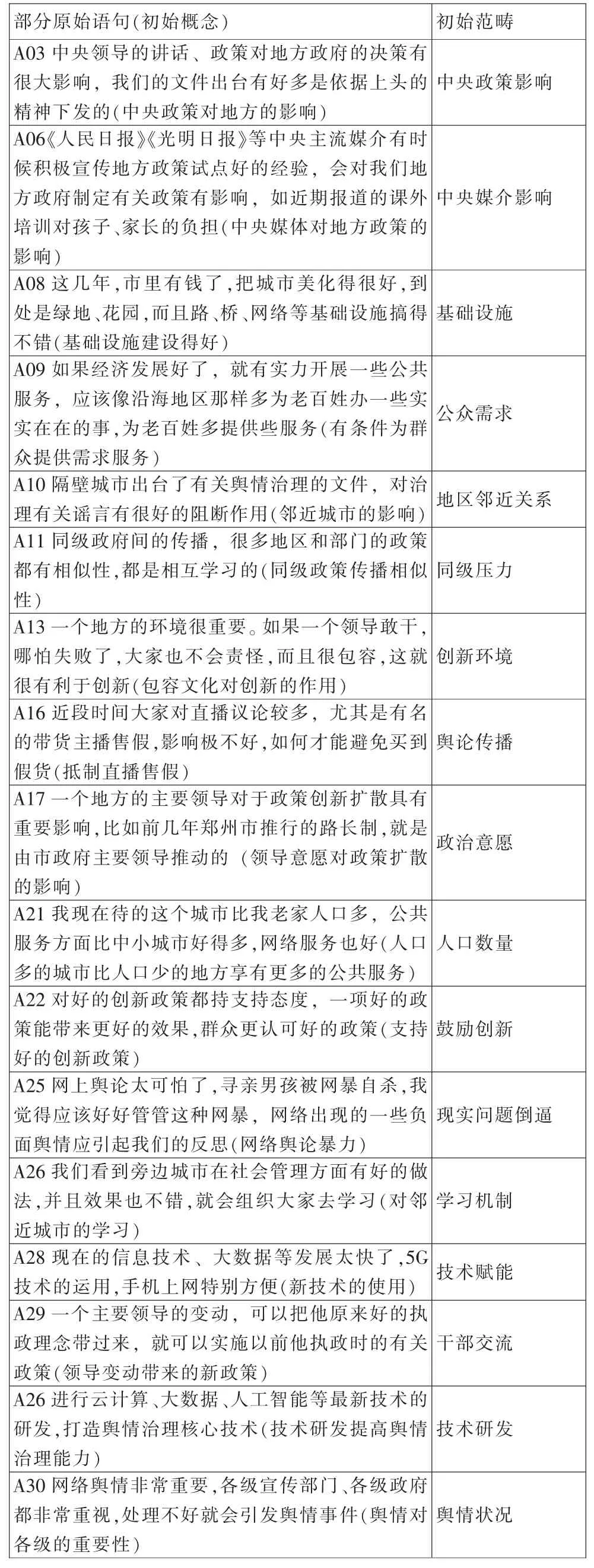

开放式编码是扎根研究的基础, 它对质性资料的覆盖能力与准确性是决定质性研究可信度的基础。开放式编码是对原始资料逐字逐句进行编码、标签、登录,以从原始资料中产生初始概念、发现概念范畴。用概念和范畴来正确反映资料内容,并把资料记录以及抽象出来的概念“打破”“揉碎”并重新组合的过程。[2]本研究围绕“网络舆情治理政策扩散的影响因素”分析访谈资料文本,抽取或标记关键字、文字联系、逻辑关系。为减少研究者的主观偏见,尽量以原始资料中的语句进行开放式登记, 形成对应的初始概念。依托人工编码及文本挖掘智能算法,对文本资料逐字逐句进行编码、标签、登录,并通过合并同义项、剔除重复项,一共得到128 个初始概念,最后再对其进行归类化处理,获得60 个初始范畴。限于篇幅,开放式编码示例见表1。

表1 开放式编码范畴化

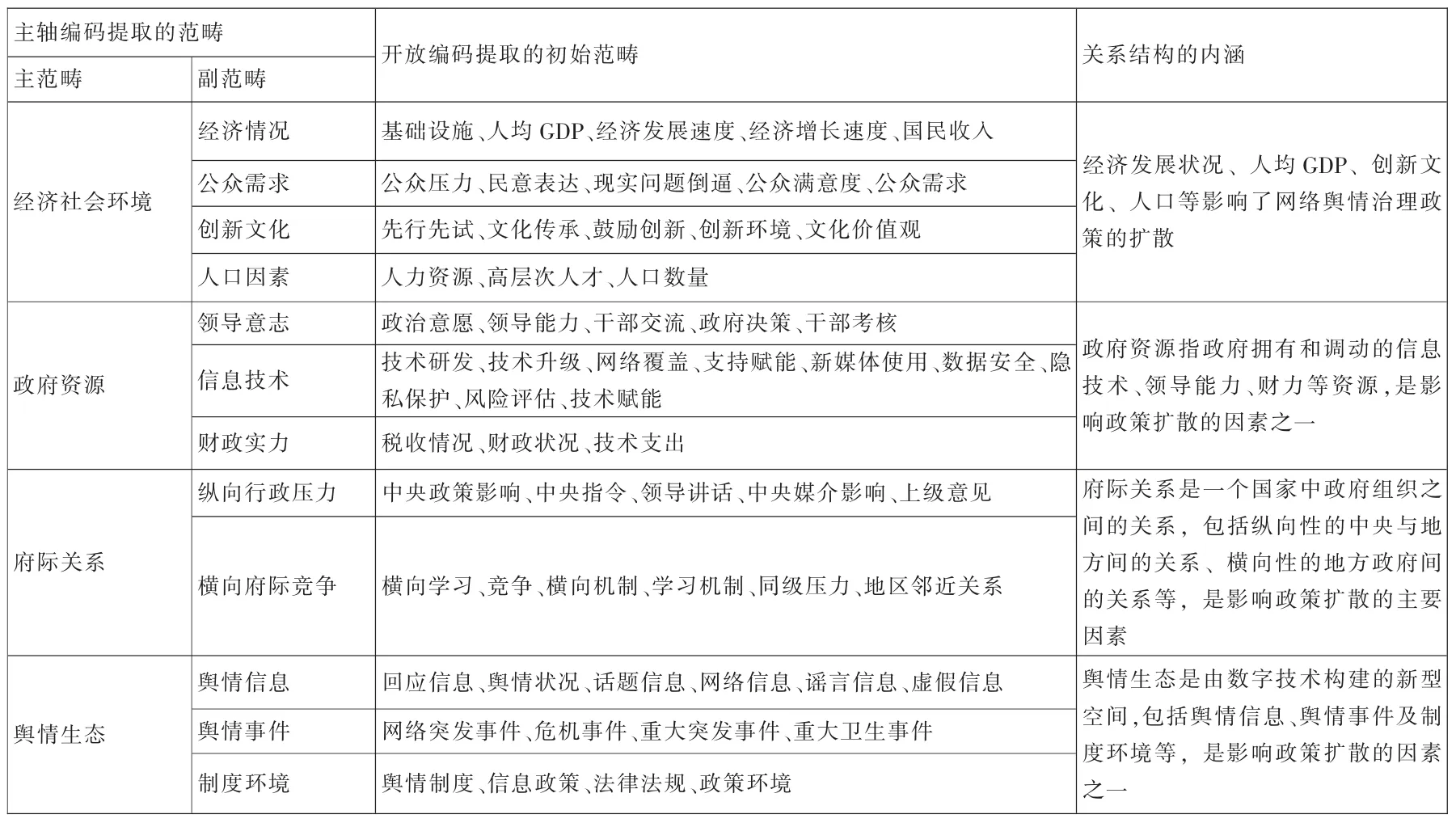

(二)主轴编码

主轴编码的任务是对开放式编码所得出的初始范畴进一步提炼与聚类分析, 发现并建立不同范畴之间的逻辑联系, 从而形成一个更具概括性的二级编码。在这个阶段需要进一步将范畴放回原始资料中进行分析, 探究各个范畴之间是否存在潜在的关系,以提炼出更加凝练、更高层次的主轴范畴。借助Strauss 和Corbin 的模型工具[3], 对开放式编码下的12 个副范畴进行主轴编码, 最终将其提炼为经济社会环境、政府资源、府际关系、舆情生态4 大主范畴。本研究的主轴编码过程参见表2。

表2 主轴编码分析

(三)选择性编码

选择性编码是指选择核心范畴, 将其系统地和其他范畴建立联系,验证其相互间关系,把尚未发展完备的范畴补充完整,并以“故事线”的形式将支离破碎的概念重新组合在一起的过程, 进而形成理论框架。[4]根据上述研究结果,网络舆情治理政策扩散影响因素的4 个主范畴存在如下逻辑关系: 政策扩散意味着地方政府对一项创新政策的采纳, 其在当地生根发芽的前提就是此项政策能够适应该地区的内外环境。外部环境主要是经济情况、公众需求、创新文化等, 内部环境主要是网络舆情治理涉及的内部资源,如领导意志、信息技术等。此外,网络舆情治理政策的采纳还受到外部压力和内部动力的影响。外部压力主要来源于纵向行政压力和横向地方竞争, 内部动力则源自治理和维护当地舆情生态的根本需求。基于此,本研究构建出以“经济社会环境”“政府资源”“府际关系”“舆情生态”为核心的网络舆情治理政策扩散影响因素概念模型,如图1 所示。

(四)理论饱和度检验

为了检验网络舆情治理政策扩散影响因素的分析框架模型的理论饱和度,本研究对剩余的16 份访谈的文本资料进行逐份编码、概念和范畴化,并未发现新的概念,已有的范畴之间也并未出现新的关联。由此, 本研究认为选择性编码构建的理论模型信息已被充分挖掘。

三、理论模型阐释

(一)经济社会环境

经济社会环境主要涉及地方政府所处的外部环境,具体表现为地方公众需求、经济情况、创新文化、人口因素等, 是关乎地方政府政策制定的重要外部影响因素。政策始终围绕着问题展开议程设置,若将决策过程视为“怎样解决问题”的过程,则政策议程就是“解决何种问题”的过程,对问题的回应和采取的政策行动使政策在实践过程中不断完善。智媒社会的发展从技术层面加快了情绪表达和利益诉求的议程设置,为公众建言献策、参与社会治理提供了可能, 公众可以通过网络反映社会发展过程中的政策需求等,当问题在网络上汇聚成舆情时,就会引起政府的高度重视, 促使政府创新或采纳相关的舆情治理政策。如2012年的地沟油、过期食品等食品突发公共安全事件及其衍生舆情, 这些都严重影响了社会稳定。为有效化解食品安全舆情风暴,回应公众对食品安全的需求,2013年国务院办公厅出台政策提出“要全面建立食品安全舆情监测制度,密切监测舆情特别是网络舆情,强化信息通报”。各地对此政策及时转发,该政策迅速扩散至全国。韦斯特认为,社会、政治和经济因素限制了技术变革的范围,并减慢了公共部门中创新的速度。[5]只有具有良好经济基础的地方政府, 才能有条件不断地改善环境和提高公共服务水平, 进而不断地满足公众日益增长的网络需求。对于网络舆情治理来说,经济基础强的地方政府就有能力加强信息技术和基础设施的投入, 不断提高网络服务能力和舆情监测水平, 不断提高网络舆情治理水平。创新文化对政策扩散也有较大影响,比如公众对创新的认知、创新的环境等因素。当一个地区愿意接受新事物,敢于创新创造,就会愿意接纳新的政策。人口是地方发展的重要资源,人口较多地区对于公共服务需求也越大, 这个地区面临的复杂性问题也越多,因此,政府应更倾向于采纳创新政策解决现实问题。对于舆情治理来说,如果一个地方的人数多, 相对的上网人数就会比其他地方的上网人数多,网上活动会更频繁,舆情治理的压力就越大,该地区就会更快采纳网络舆情治理创新政策。因此,地方政府的经济情况、创新文化、公众需求等环境因素对网络舆情治理政策扩散具有重要的影响作用。

(二)政府资源

资源禀赋是一切发展的前提。就网络舆情治理政策的创新扩散而言, 政府资源主要指的是政府能够促进政策创新扩散进度和效果的因素, 包括领导意志、信息技术、财政实力等。在我国的政治体制中,领导干部是政策扩散的重要变量, 研究者普遍认为政策企业家是推动政策创新及扩散的重要行动者,而领导干部就是创新扩散的政策企业家。[6]中国的决策体制主要表现为“领导中心模式”,地方领导干部的特质和能力对某一政策的采纳会产生决定性影响。虽然传统的唯GDP 论仍然或多或少地影响着领导干部的政绩观,但不可否认的是,近年来随着国家对创新的重视以及对干部绩效考核内容的调整,地方领导干部也逐渐加大了对创新活动的支持力度。此外,“为官一任,造福一方”的内在驱动力也会使得领导愿意通过采纳创新的政策提升地方治理效能。财政实力是政府资源中最为关键的一个因素, 尽管经济基础是促进创新的重要动力, 但是政府财政投入更是创新扩散进程的砝码, 政策创新扩散无法脱离地方政府的财政支持。信息技术是网络舆情治理的重要手段。在信息爆炸的环境中准确捕捉信息,深入挖掘数据之间的相关性,及时处置网络舆情,前提就是有硬核的信息技术作为支撑。当一个地方拥有良好的信息技术条件,就可以借助数据挖掘、传感技术、语义识别、情感分析等技术自动采集网络上的数据,发现话语背后的社会心理、动机、情感诉求等因素,探究舆情传播的社会网络关系,实现网络舆情监测、研判、预警、回应等全过程技术覆盖。在这种情况下,该地区就有技术条件采纳网络舆情治理政策。综上,领导意志、财政实力及信息技术因素也成为影响舆情治理政策创新扩散的重要因素。

(三)府际关系

政策创新扩散涵盖一系列行为和决策, 是在多方主体、多重因素考量下推进的复杂博弈,既受经济社会环境、政府资源的影响,还受府际关系的因素制约,涉及纵向的行政压力和横向的竞争压力。地方官员在压力型体制下,官员提拔、地方资金拨付、政策试点等都依赖于上级的考核, 中央政府自上而下的权威动员和行政指令会对地方政府行为选择产生重要影响。因此,地方政府的施政方向都来自于中央政策的信号,当中央采取措施加强网络舆情治理时,地方政府受到上级压力的影响促使地方更愿意响应中央的号召,积极落实相关的政策与措施。如2016年7月,国务院颁发《关于在政务公开工作中进一步做好政务舆情回应的通知》后,各省级、市级政府纷纷发文响应落实,该政策在全国范围内迅速地扩散覆盖。另外,地方政府网络舆情治理政策的创新扩散的影响因素还源于邻近地区的竞争、效仿和学习。地方政府官员受“晋升锦标赛”的影响,竞相采取新的创新政策,以获取上级的表彰或关注。当邻近地区采取网络舆情治理政策时,地方政府就会到邻近成熟地区“取经学习”,以较小成本采纳新的政策。如2014年杭州市望江街道探索推出了“民情E 点通”掌上舆情工作室,有效解决了工作中存在的民情舆情收集问题, 较好地实现了舆情智能管控。然后,该创新被杭州市采纳并在全市推广。受此影响,浙江省金华市、嘉兴市也开始学习杭州望江舆情治理的创新政策,并开发运用了“民情一点通”,杭州经验在浙江省其他地方逐渐扩散。随后,该创新政策也横向扩散至省外。

(四)舆情生态

舆情生态涵盖舆情信息、舆情事件和制度环境等因素,这是从整体视角研究舆情信息、人、网络环境等之间的关系, 以及由它们相互作用而共同形成的网络舆情生态系统的平衡问题。一旦舆情生态系统出现了不平衡, 即社会信息生产与信息消费的不对称,就可能引发舆情问题,这会促使政府创新或采纳政策以加强网络舆情治理。舆情信息是指在网络上反映的信息,包括回应信息、舆情状况、谣言信息等。当谣言信息肆意蔓延, 成为网络信息生态主流时,将推动事件恶性发展,进而倒逼政府创新或采纳舆情治理政策。如为加强谣言治理,2017年杭州市出台《食品安全突发事件应急预案》,提出“加强相关舆情监测,主动回应社会公众关注的问题,及时澄清谣言传言”。该政策又扩散至周边地区,如《湖州市食品安全事故应急预案》也提出“信息发布和舆情引导”,“严厉打击编造传播谣言”。舆情事件是指借助于网络媒体宣泄、质问、对抗,形成网络舆情和快速集聚,最终以话语要素影响事件的趋势走向乃至冲击、推进、促成社会关系和社会权力结构变化的社会事件。[7]舆情事件作为一类突发性事件, 具有将问题推向公众议程、进入政策议程的能力。当网络舆情事件不断增多时,就会引起政府的关注,将问题上升为政策议程,从而出台相关的舆情治理政策。制度环境指网络舆情治理的制度体系, 是网络舆情治理成效的主要影响因素, 制约着治理结构对社会治理行为的改善效果。制度环境不健全的地区因缺乏对网络舆情的有效治理,进而就可能引发舆论风暴,客观上促使政府创新或建立有关制度。近年来,从“地沟油事件”到“直播带货”问题,舆情生态无不推动着相关领域的政策创新扩散与变迁。

四、结论与建议

以往对于政策扩散的解释大多采用事件史分析的方法进行论证, 本研究采用扎根理论的质性研究方法, 通过对深度访谈材料进行数据甄别和编码分析, 构建起网络舆情治理政策扩散的影响因素解释框架, 发现影响网络舆情治理政策扩散的主要因素是经济社会环境、政府资源、府际关系、舆情生态等,其中政府资源、舆情生态是内在因素, 经济社会环境、府际关系是外在因素。随着智媒时代的到来,多元的网络舆情不仅呈现出正向的政治参与和社会监督价值,也伴生了虚假信息、恐慌传染等负向聚集,网络舆情治理更显得越发重要。我国网络舆情治理能力的整体提升,离不开政策的创新扩散。为进一步加强网络舆情治理,营造清朗的网络空间,提出以下对策建议:

第一,鼓励地方政府自主实施政策创新。网络舆情治理政策的扩散过程大多是自上而下推进的,横向扩散甚至自下而上扩散的政策不多。政策扩散过程中自上而下的干预会降低地方政府创新环境的不确定性,并可能降低地方政府的自主权。当地方政府没有自主权或环境完全可预测时, 地方政府在应对横向压力方面的资源和动机更少,破坏了竞争环境,反而不利于政策创新。[8]中央应给地方政府创新留有空间, 鼓励地方政府结合网络舆情治理的实际进行政策创新或学习邻近地区经验, 通过创造政府间纵向激励和横向竞争氛围, 提高地方政府政策创新的能力,保持政策创新活力。同时,在政策扩散的过程中,要避免机械性的政策效仿产生的“水土不服”现象,且地方政府在学习邻近地区的政策时,应该对要采纳的政策进行吸收和消化,以适应本地需要。

第二,构建技术赋能的网络舆情治理体系。党的十九大报告提出:“增强改革创新本领, 善于运用互联网技术和信息化手段开展工作。”近年来,政务新媒体的广泛使用,积极回应公众舆情,就是通过技术赋能网络舆情治理的范例。只有不断构建技术赋能的网络舆情治理机制,充分借助人工智能、大数据、区块链等技术, 才能敏锐地捕捉网络舆情事件生命周期和发展趋势的有关数据, 才能保障舆情治理政策的真正落地, 并刺激新一轮网络舆情治理的政策创新。网络舆情治理是个系统工程,需要政府、企业、媒体、公众等多方参与,建立统一的数据平台,实现政府、企业、社会各界的数据共享,这就更要借助信息技术的力量。

第三,加大财政支持力度。地方经济实力是影响政策制定和采纳的基础。就网络舆情治理而言,信息技术的运维和创新,投资规模大、持续时间长,需要大量经费支持。政府应加大对网络基础设施和相关配套建设的财政支持,以提高网络技术水平,包括政府门户网站、政务新媒体等信息化建设,以及网络舆情的相关研究项目等。

由于各地区的社会发展情况、资源禀赋条件和网民结构特征存在差异, 地方政府需结合当地实际不断推陈出新, 以进一步拓展网络舆情治理的施策空间并形成具有特色的网络舆情“中国之治”。网络舆情治理政策如何起到点石成金的作用, 使网络空间的民意更好地服务于新时代发展, 将成为未来政策创新扩散的方向。