论危险故意的构造:以妨害传染病防治罪为例*

2022-10-14张志钢

张志钢

(中国社会科学院法学研究所,北京 100720)

21 世纪以来中国经历了两起重大公共卫生事件。一是于2003 年春季暴发的“非典”疫情,二是于2019 年年底暴发并持续至今的“新冠”疫情。作为涉疫防控核心罪名的妨害传染病防治罪,经历了“非典”疫情的沉睡到“新冠”疫情被激活的转变。2020 年12 月通过的《刑法修正案(十一)》在总结司法实践的基础上修正了本罪的客观构成要件,如在增设新行为类型的同时,将防控对象扩大至依法确定采取甲类传染病预防、控制措施的传染病等。不过,客观构成要件的立法变动并未直接触及本罪的主观要件,因而也无力解决本罪一直存续的主观构成要件的分歧。总体而言,近年来本罪故意论的呼声一直存在且日渐有力,但囿于各种故意论内涵各异甚至相互冲突,过失论仍维持着通说地位。〔1〕主张过失论的,如高铭暄、马克昌主编:《刑法学》(第9 版),北京大学出版社、高等教育出版社2019 年版,第573 页;王作富主编:《刑法分则实务研究(下)》(第五版),中国方正出版社2013 年版,第1343 页;刘仁文:《过失危险犯研究》,载《法学研究》1998 年第3 期;周光权:《刑法各论》(第四版),中国人民大学出版社2021 年版,第481 页;于冲:《二元处罚体系下过失危险犯的教义学考察——以妨害传染病防治罪为视角》,载《法学评论》2020 年第6 期;蔡荣:《妨害传染病防治罪罪过形式的确定——对传统罪过理论的复归》,载《当代法学》2021 年第3 期。持故意论的,有陈兴良:《过失犯的危险犯:以中德立法比较为视角》,载《政治与法律》2014 年第5 期;张明楷:《刑法学》(第六版),法律出版社2021 年版,第1468 页;黎宏:《刑法学各论》,法律出版社2016 年版,第433 页;欧阳本祺:《妨害传染病防治罪客观要件的教义学分析》,载《东方法学》2020 年第3 期。这些分歧显然会影响到本罪的适用范围以及具体案件的处理。同时,本罪被激活后的大量司法适用,也为检讨现有学说及其分歧提供了理想平台。

基于此,笔者在梳理妨害传染病防治罪实践现状和系统比较现有各种故意论构造的基础上,重新厘定本罪的主观要件和犯罪结构,以克服本罪实践与理论错位的尴尬,并为本罪提供更贴合立法原意和司法现状的解释方案。

一、妨害传染病防治罪的司法实践与理论错位

(一)妨害传染病防治罪灵活扩张的司法实践

1.“非典”时期与“新冠”初期的重罪代位

依我国《刑法》第330 条的原有规定,妨害传染病防治罪的成立只适用于甲类传染病。2003 年春季“非典”暴发时,囿于国务院当时尚未将“非典”列入甲类传染病范围,对“已经发生的一些非典病人逃避治疗、强制隔离等措施而造成传染病传播等行为,有的尽管情节恶劣,造成十分严重的后果”的情形,无法适用妨害传染病防治罪。〔2〕孙军工:《解读〈关于办理妨害预防控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》,载《人民法院报》2003 年5 月16 日,第4 版。由“非典”疫情防控催生的《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称:《解释》)第1 条根本没有提及法定最高刑为七年有期徒刑的轻罪妨害传染病防治罪,而适用了法定最高刑为死刑的以危险方法危害公共安全罪。〔3〕《解释》第1 条指出:“故意传播突发传染病病原体,危害公共安全的,依照刑法第114 条、第115 条第1 款的规定,按照以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。”对此,有学者一语道破个中尴尬,“‘非典’患者逃避治疗、强制隔离等措施而故意造成传染病传播或者传播严重危险的行为,首先是一种妨害传染病防治的行为,但是却不能适用我国《刑法》第330 条的规定”,故“转而决定适用一个处罚更重的具有模糊性的刑法规范”。〔4〕曲新久:《“非典”时期的“典型”反应——评“两高”的一个刑事司法解释》,载《政法论坛(中国政法大学学报)》2003 年第3 期。可见,《解释》在无罪、重罪的两难之间,显然选择了后者。

《解释》的思路在“新冠”疫情初期得以延续,办案机关对于妨害疫情防控措施导致疫情传播或有引起疫情传播危险的行为,大多是以以危险方法危害公共安全罪立案侦查的。〔5〕2020 年3 月8 日《最高检涉疫情犯罪系列典型案例背后的法治思考 ——最高人民检察院涉疫情防控检察业务领导小组办公室主任、第一检察厅厅长苗生明答记者问》,https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202003/t20200308_455985.shtml,2022 年2 月8 日访问。比如,在黑龙江省政府2020 年2 月13 日新闻发布会上通报的6 起疫情防控期间隐瞒病情违法犯罪案件中,其中有5 起是以以危险方法危害公共安全罪立案侦查的。〔6〕2020 年2 月13 日《黑龙江省应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控进展情况第十六场新闻发布会》,https://www.hlj.gov.cn/ftzb/system/2020/02/13/010919361.shtml?from=screen,2022 年2 月8 日访问。再如,2020 年1 月31 日被称为全国“首例”因抗拒疫情防控被立案侦查的“苟某案”,涉嫌的罪名就是以危险方法危害公共安全罪。

案例1:“苟某案”。苟某于2020 年1 月16 日乘坐火车从武汉返回家乡西宁,在国家卫生健康委员会宣布对新冠肺炎采取甲类传染病预防、控制措施后,明知应当报告武汉居住史,却故意隐瞒,拒绝执行预防、控制措施,未自行隔离,造成村民在内的共900 余人整体隔离,密切接触人员中3 人被确诊感染新型冠状病毒并住院治疗。〔7〕参见青海省湟中县人民法院(2020)青0122 刑初40 号刑事判决书。

2.“新冠”时期轻罪的本位回归

“新冠”疫情暴发后,国家卫健委于2020 年1 月20 日明确将新冠肺炎纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病并采取甲类传染病的预防、控制措施。由此,按照甲类管理的“新冠”肺炎同样适用于妨害传染病防治罪。〔8〕依据2008 年6 月《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》,“违反传染病防治法的规定,引起甲类或者按照甲类管理的传染病传播或者有传播严重危险……”,适用妨害传染病防治罪。2020 年2 月6 日“两高两部”发布《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》(以下简称:《意见》),除列举故意传播新型冠状病毒感染肺炎病原体的两类情形适用以危险方法危害公共安全罪外,明确“其他拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施,引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的”,适用妨害传染病防治罪。《意见》出台后,实务部门逐步将以危险方法危害公共安全罪立案侦查的案件,调整为以妨害传染病防治罪定罪处刑。〔9〕《最高检涉疫情犯罪系列典型案例背后的法治思考 ——最高人民检察院涉疫情防控检察业务领导小组办公室主任、第一检察厅厅长苗生明答记者问》,https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202003/t20200308_455985.shtml,2022 年2 月8 日访问。上述涉嫌以危险方法危害公共安全罪立案侦查的苟某案,检察机关在起诉阶段转换罪名,以妨害传染病防治罪起诉,法院最终以本罪定罪处刑。“苟某案”罪名适用的转换,展示了办案机关的思路转变,对妨害传染病防治罪的激活具有重要的风向标意义。〔10〕参见王新:《全聚焦妨害传染病防治罪彰显刑事司法理念进步》,载《人民法院报》2020 年4 月18 日,第3 版。

(二)司法实践与理论通说的错位

司法实践适用本罪时对主观要件的认定往往语焉不详。比如,《全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例(第三批)》公布的案例并未明确本罪的主观要件。这批案例旨在阐明“以危险方法危害公共安全罪和妨害传染病防治罪的界限”,更重要的是,这批案例中包含有本罪成立共同犯罪的情形。

案例2:“梁某某、任某军、任某辉等妨害传染病防治案”。任某军、任某辉二人在明知梁某某及其家人从武汉返乡的情况下,拒不履行相应职责,不向相关部门报告,隐瞒梁某某及其家人从疫区返乡的事实,同时授意梁某某将其武汉牌照的车辆转移隐藏。该案除认定梁某某隐瞒本人疫区行踪的行为外,也认定帮助梁某某隐瞒行踪的任某军、任某辉成立共同犯罪。〔11〕参见《全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例(第三批)》,载《检察日报》2020 年2 月27 日,第2 版。

事实上,司法实践中不乏本罪共同犯罪的判决,如最高人民法院发布的“章某某、季某某妨害传染病防治案”中,二审裁定中已明确“张某某、许某某共同故意实施妨害传染病防治罪,系共同犯罪”。〔12〕参见《人民法院依法惩处妨害疫情防控犯罪典型案例(第三批)》,载《人民法院报》2020 年4 月16 日,第3 版。其他共同犯罪的判决,如安徽省无为市人民法院(2020)皖0225 刑初421 号刑事判决书;河南省商丘市睢阳区人民法院(2020)豫1403 刑初320 号刑事判决书;安徽省合肥市中级人民法院(2020)皖01 刑终565 号刑事裁定书。除上述共同正犯的案例外,也有成立本罪帮助犯的情形。

案例3:“张某某、李某某妨害传染病防治案”。据深圳检察机关于2022 年3 月17 日的通报,张某某在居家健康监测期间违反本市防疫规定多次外出,并使用李某某身份信息和健康码参加聚集活动。张某某在获悉核酸检测呈阳性后,谎报行程,隐瞒接触史,不配合流调工作。公安机关最终以涉嫌妨害传染病防治罪,对张某某及提供身份信息协助其外出的李某某立案侦查。〔13〕《15 宗!深圳检察机关对涉嫌妨害传染病防治罪等案件提前介入》,https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_17323006,2022 年4 月16 日访问。

本罪司法适用着眼于与(故意)以危险方法危害公共安全罪的界分,也肯定共同正犯和帮助犯的适用,从中不难推论出司法实践的态度是肯定本罪属于故意犯。不过,与实践错位的理论通说则持过失论。过失论依循颇为流行的“行为故意+结果过失”模式。其中,“行为故意”是指行为人有意实施违反防疫规定的行为,“结果过失”体现在行为人对“引起传染病传播或有传播的严重危险”的结果不具有希望或容忍的态度。也即,行为人尽管对引起甲类传染病传播或有传播严重危险的结果具有疏忽大意或过于自信的过失,但对违反传染病防治法的具体规定事实上是明知的,或者说行为人违反传染病防治法的行为是故意的。〔14〕参见高铭暄、马克昌主编:《刑法学》(第9 版),北京大学出版社、高等教育出版社2019 年版,第573 页;王作富主编:《刑法分则实务研究(下)》(第五版),中国方正出版社2013 年版,第1343 页。这种模式对行为与结果的主观内容分离考察,二者发生冲突时以结果要素的主观内容为准,或者说,在确定主观要件时“行为故意”无关紧要,行为人对结果的意欲要素才是唯一决定因素。同时,这种模式也不区分“引起传播(实害)”与“有传播严重危险(具体危险)”,危险过失的认定从属于实害过失。〔15〕为论述方便,文中“有(传染病)传播严重危险”“危险结果”“具体危险”同义,分别对应于“引起(传染病)传播”“实害结果”“实害”。

理论通说与司法实践的错位造成本罪适用始终面临“两线作战”的尴尬:一方面要区别于(作为故意犯的)以危险方法危害公共安全罪,另一方面要区别于过失以危险方法危害公共安全罪。实践部门“混合过错论”的解读可视为应对这种窘境的反映:“妨害传染病防治罪的主观方面是混合过错,行为人抗拒疫情防控措施的行为是故意的,对危害后果则既可以是故意,也可以是过失,这也是该罪的特殊之处。”〔16〕李文峰:《权威解读〈关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见〉——准确适用妨害传染病防治罪依法严惩抗拒疫情防控措施犯罪》,载《检察日报》2020 年2 月12 日,第3 版。姑且不论“混合过错论”是否有悖于罪刑法定原则和罪刑相当原则,〔17〕“混合过错论”将故意和(或)过失打包整体处理的做法与“复合罪过论”并无区别。对复合罪过论的批评,参见张明楷:《“客观的超过要素”概念之提倡》,载《法学研究》1999 年第3 期。如否定本罪属于过失,自然也否定了混合过错论,本文对该观点不作专门处理。这种回避区分故意与过失的做法反而坐实了本罪需“两线作战”的负担。

二、妨害传染病防治罪主观要件的认定模式及其比较

因过失论无法有效解释妨害传染病防治罪的司法现状,理论上不断涌现出各种故意论。故意论的各种主张内涵不一,概括而言,存在以下四种模式。

(一)故意论的四种模式

1.模式1:故意具体危险犯+客观超过要素

模式1 中,所谓故意具体危险犯是指,“行为人明知自己的行为具有引起甲类传染病以及依法确定采取甲类传染病预防、控制措施的传染病传播的严重危险,并希望或者放任危险的发生”;对于客观超过要素“引起传播”,不需要行为人有认识(但要有预见可能性),也不要求行为人希望或放任该实害结果的发生。〔18〕参见张明楷:《刑法学》(第六版),法律出版社2021 年版,第1468 页。这种模式提倡颇具特色的“客观超过要素”概念,旨在解决当包括妨害传染病防治罪在内的诸多罪名存在双重危害结果时,主观要件确定的疑问。〔19〕张明楷:《“客观的超过要素”概念之提倡》,载《法学研究》1999 年第3 期。

对本罪结构如此安排的理由源于我国《刑法》第330 条规定的本罪法定刑相对较低,“如果认为本罪由故意构成,即对引起甲类传染病的传播持希望或者放任态度,那么,就不能对本罪与危险方法危害公共安全罪进行合理区分,也不能做到罪刑相适应”。〔20〕张明楷:《“客观的超过要素”概念之提倡》,载《法学研究》1999 年第3 期。可见,这种模式仍是基于与危险方法危害公共安全罪的有效界分而提出的。由客观超过要素不属于客观构成要件的定位决定,“引起传染病传播”这一实害结果不属于行为人的认知内容。

2.模式2:抽象危险犯+双重客观处罚条件

有学者主张本罪的犯罪结构是“行为+结果故意+加重结果的因果关系”。其中,“行为”是指行为人实施违反妨害传染病防控治理工作的行为;“结果故意”是指扰乱公共卫生秩序的故意;“加重结果的因果关系”是指,“对于甲类传染病传播的实害结果或者有传播严重危险的危险结果,仅具有‘引起’与‘被引起’的客观因果关系,并不需要考察或者评价行为人对于该加重结果的主观罪过”。由此,成立本罪不要求“行为人对于引起甲类传染病传播或者有传播严重危险的结果具有过失的主观心态”。〔21〕参见谢杰:《妨害新冠肺炎疫情防控犯罪问题的刑法分析》,载《民主与法制时报》2020 年2 月11 日,第3 版。该观点的提出同样是为有效区分本罪与(过失)以危险方法危害公共安全罪:如果行为人实施违反《传染病防治法》的行为,且出现甲类传染病传播或者有传播严重危险的结果,在可以证明故意时,适用以危险方法危害公共安全罪;可以证明过失时,适用过失以危险方法危害公共安全罪;如果“无法证明行为人对于病毒传播危险或者实际损害结果的主观要件,”但其行为特征符合《刑法》第330 条明示性规定的四种犯罪行为模式的,成立妨害传染病防治罪。这种观点无疑是将“有传播严重危险”和“引起传播”均视为客观处罚条件。如此,本罪“抽象危险犯+客观处罚条件”的结构就显露无遗。

这种解读颇具新意,除了可为妨害传染病防治罪争取很大的适用空间外,在犯罪结构上也类似于我国《刑法》第292 条第2 款的规定,即聚众斗殴罪(抽象危险犯)+致人重伤、死亡(客观处罚条件)。如果在斗殴过程中出现了致人重伤、死亡的结果,不问参与斗殴的行为人在斗殴中的主观心态,即成立故意伤害罪(致人重伤)、故意杀人罪(致人死亡)。不过,将“有传播严重危险”和“引起传播”均视为客观处罚条件,意味着无须像《刑法》第292 条对重伤、死亡结果那样,对危险结果和实害结果(以不同罪名)差别对待。这多少有悖于罪刑相适应原则。

3.模式3:危险故意=实害故意

有学者从“明知故犯”角度认定本罪属于故意犯,姑且称之为“明知故犯论”。“从本罪的实行行为来看,多半是明知故犯,说行为人在行为时对自己可能引起的后果没有认识,是难以想象的。”〔22〕黎宏:《刑法学各论》(第二版),法律出版社2016 年版,第433 页。这种“明知故犯论”源于该学者区分故意和过失的标准:故意犯是行为人已经预见到自身行为会发生危害社会的结果,却仍然实施该行为,属于明知故犯;过失犯则是行为人应当预见到、能够预见到自己行为会发生危害社会的后果但却没有预见到,从而导致危害结果的发生,属于不意误犯(至于过于自信的过失“最终还是属于对结果的发生没有预见”)。〔23〕参见黎宏:《刑法学总论》(第二版),法律出版社2016 年版,第202 页、第203 页。

这种观点与故意的认知论(意欲要素不要论)并无实质不同,因为二者均认为“所有过失都是无认识的过失”。〔24〕参见林钰雄:《新刑法总则》,中国人民大学出版社2009 年版,第148 页。如持故意认知论的我国台湾地区学者黄荣坚教授明确指出“客观上的危险结果或实害结果都不是主要问题之所在”,起决定性作用的是“行为人对于其行为实现法益侵害的认知”。在所有的故意犯罪中,“都是以行为对利益侵害(实害)的认知为不法要件”。〔25〕黄荣坚:《论危险故意——评“最高法院”九十三年度台上字第一一五五号及九十一年度台上字第六三六八号判决》,载《月旦法学杂志》2005 年第3 期。可见,在故意认知论与明知故犯论中均认为危险故意即实害故意,或者说不能脱离实害故意谈危险故意。

4.模式4:具体危险犯+双重客观超过要素

有学者主张本罪的结构是“行为的故意+危险结果的过失(即预见可能性)”。〔26〕参见欧阳本祺:《论危险故意》,载《法学家》2013 年第1 期。模式4 首先接受模式1 所提倡的客观超过要素概念。但与模式1 只将“引起传播”这一实害结果视为客观超过要素不同,模式4 将实害结果和危险结果均视为客观的超过要素。在模式4 中,行为人只需要对危险结果具有认识可能性即可,不需要对危险结果具有认识。尽管持这种模式的学者仍将本罪主观要件定位为危险故意(轻缓型具体危险犯的故意),但也坦诚这种模式下危险故意的主观内容与过失论并无不同,因为二者都不需要“行为人对造成甲类传染病的传播或传播危险有认识”。〔27〕参见欧阳本祺:《论危险故意》,载《法学家》2013 年第1 期。只是这种模式下的故意危险犯,已经很难名实相符了。

不过新近文献中论者改变了表述:为了限制妨害传染病防治罪的适用范围过宽应将本罪定位为故意犯,即“需要行为人对传染病传播的实害结果和具体危险有认识”。〔28〕参见欧阳本祺:《妨害传染病防治罪客观要件的教义学分析》,载《东方法学》2020 年第3 期。这种转变实质上是从刑事政策限缩处罚范围的角度重塑了本罪主观要件,已倒向于模式3。

(二)各主观要件认定模式的比较

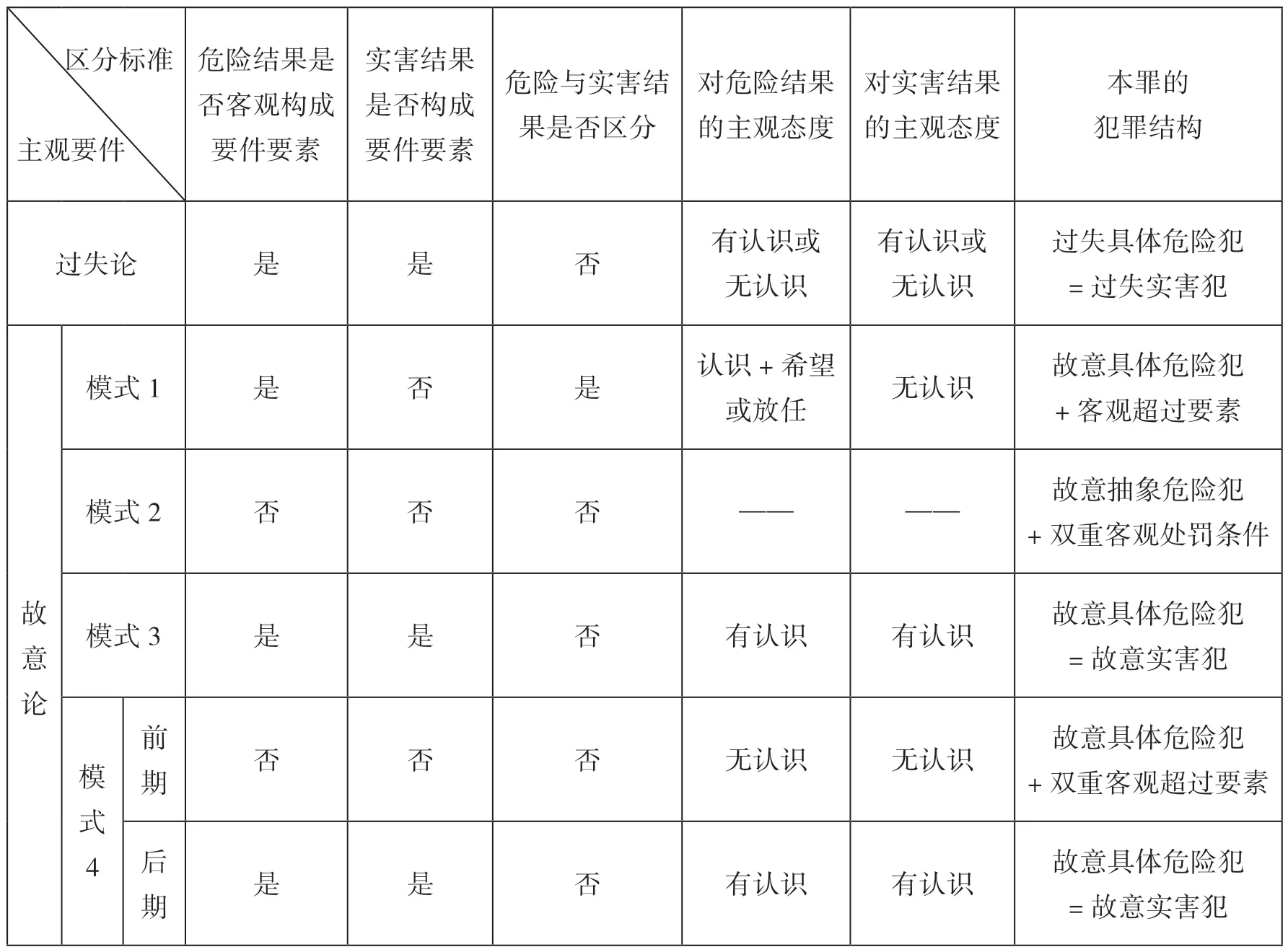

上述四种模式中故意的内涵比较可以从两个层面展开。(1)客观构成要件层面。模式3 将“实害结果”和“危险结果”视为客观构成要件要素;模式2、模式4 将“危险结果”和“实害结果”视为外在于客观构成要件的客观处罚条件或客观超过要素。由“危险结果”的不同定位所决定,模式2 是抽象危险犯,模式1、模式3、模式4 是具体危险犯。(2)主观构成要件层面。客观构成要件要素的安排差异决定了故意论的内容不同。在认知要素层面,模式1、模式3 中“危险结果”是行为人主观上的认识内容;模式2、模式4 中“危险结果”不属于行为人主观上的认识内容,因而无须再继续考察对该危险结果的意欲。在意欲要素层面,模式1 持意欲要素必要论,要求行为人在认识到危险结果的条件下仍持希望或容忍的态度;模式3 则持故意的认识论,见表1。

从表1 不难发现,模式4 与其他模式均呈现出若即若离的关系:(1)模式4 与过失论均肯定“危险结果的过失”,但模式4 否定本罪成立过失,坚持本罪为缓和型(接近于过失犯)的故意具体危险犯。(2)模式4 与模式1 肯定本罪是故意具体危险犯,但与模式1 仅将“实害结果”视为客观超过要素不同,模式4 将危险结果与实害结果均视为客观超过要素。(3)模式4 与模式2 均未区分危险结果与实害结果,但与模式2 将本罪视为抽象危险犯不同,模式4 视其为具体危险犯。(4)模式4 与模式3 均不区分危险结果与实害结果,但模式3 明确要求行为人认识到危险结果和实害结果,模式4 则摇摆于不要求认识(接近过失论)和有认识(接近模式3)之间。

表1 各主观要件认定模式的比较

不可否认,上述四种内涵各异的故意论削弱了自身的解释力。但通过对故意论内部要素尤其是模式4 与其他故意论趋同性的分析和解构,为我们重新厘定妨害传染病防治罪的主观要件提供了有效线索和抓手。

三、妨害传染病防治罪之危险故意的构造

危险犯主观要件的认定应在逻辑上符合以下彼此关联的两个要求。〔29〕抽象危险犯中的危险只是立法动机而不是构成要件要素,刑法中的危险故意一般指具体危险犯的故意。Vgl.Göttl,Der subjektive Tatbestand der Gefährdungsdelikte,JuS,2017,S.309.第一,在客观构成要件方面,应明确“引起传播”“有传播严重危险”的定位,这是认定主观要件的前提条件。基于客观构成要件的故意规制功能,行为人需要认识到所有的客观构成要件要素事实。第二,应在危险犯教义学的语境下讨论本罪的主观要件。既然危险犯作为在客观要件上独立于实害犯的法定犯罪类型,作为主观要件的危险故意也应独立于实害故意。〔30〕Vgl.Küpper,ZumVerhältnis von dolus eventualis,Gefährdungsvorsatz und bewußter Fahrlässigkeit,ZStW 100(1988),S.758,772.危险故意作为故意的下位类型,同样应当符合我国《刑法》第14 条关于故意的规定,即结合认知要素和意欲要素来认定。接下来笔者首先考察妨害传染病防治罪的客观要件,然后在探讨危险故意教义学构成的基础上明确本罪主观要件的内容。

(一)妨害传染病防治罪的客观要件

1.妨害传染病防治罪的法益与犯罪结构

妨害传染病防治罪作为规定在《刑法》分则第六章第五节的危害公共卫生类犯罪,自然保护的是公共卫生法益。通行的公共卫生定义是,一般公众或作为整体的社区处于普遍的健康或卫生状态,而免于普遍的或广泛的疾病与死亡。〔31〕See Blacks’s law Dictionary,6th ed.(New York: West Group,1990):721.转引自[美]劳伦斯·高斯汀,林赛·威利:《公共卫生法:权力责任限制》,苏玉菊、刘碧波、穆冠群译,北京大学出版社2021 年版,第12 页。我国官方也有类似表述:“公共卫生就是组织社会共同努力,改善环境卫生条件,预防控制传染病和其他疾病流行,培养良好卫生习惯和文明生活方式,提供医疗卫生服务,达到预防疾病,促进人民身体健康的目的。”〔32〕吴仪:《加强公共卫生建设开创我国卫生工作新局面——在全国卫生工作会议上的讲话》,载《中国卫生质量管理》2003 年第4 期。公共卫生在自我定位上着眼于整个社区良好的卫生条件,尽管它也关注个体患者健康,但和医疗救治关注个体病患的健康明显不同。河流上游与下游的关系有助于形象说明二者关系:“一个滨河小村的居民因抢救溺水的人群而疲于应付,以至于他们无暇来到上游探明为何有如此众多的人落入河中。”〔33〕[美]劳伦斯·高斯汀、林赛·威利:《公共卫生法:权力责任限制》,苏玉菊、刘碧波、穆冠群译,北京大学出版社2021 年版,第13 页。可以说,推动医学层面的早期诊断(二级预防)和有效治疗(三级预防),是公共卫生追求的目的,但不是公共卫生(一级预防)本身。〔34〕参见[美]劳伦斯·高斯汀、林赛·威利:《公共卫生法:权力责任限制》,苏玉菊、刘碧波、穆冠群译,北京大学出版社2021 年版,第13 页。这种关系决定了本罪首先保护的是群体性的公共卫生法益,而后是蕴含于公共卫生的个体健康法益。公共卫生旨在“确保在最广泛的人口层面上减少疾病发生与过早死亡的可能性”,具有鲜明的群体性的预防视角。

妨害传染病防治罪旨在通过对公共卫生法益的保护使个体免于被传染,故行为人仅违反传染病防治法的行为并不充分,仍要以“有传播严重危险”这一“具体危险”结果作为入罪门槛。依照通行的规范性危险概念,具体危险是指行为人的行为招致法益保护客体陷入强烈的危急状态,以致于实害结果是否发生取决于运气(偶然事件)。〔35〕Vgl.Hecker,in: Schönke/Schröder,Strafgesetzbuch,Kommentar,30.Aufl.2019,§ 315c Rn.33.;另参见欧阳本祺:《妨害传染病防治罪客观要件的教义学分析》,载《东方法学》2020 年第3 期。具体危险的内容包括三个层面内容:(1)存在法益侵害可能性;(2)法益客体陷入行为的作用范围内;(3)实害最终是否发生取决于运气。法院判决中,通常以导致密接者多人被隔离或未能及时隔离作为“引起传播危险”这一具体危险的标识。

案例4:“常某妨害传染病防治案”。被告人常某在新冠肺炎疫情暴发后、武汉实施封城管控前,从武汉绕道长沙抵京,不执行如实报告和居家隔离规定,往返北京市多个地区,引起新型冠状病毒传播的严重危险,致20 多人被隔离观察。〔36〕参见北京市房山区人民法院(2020)京0111 刑初165 号刑事判决书。本案也是最高人民法院发布的第三批八个依法惩处妨害疫情防控犯罪典型案例之一。

因此,本罪具体危险犯的构造足以否定模式2 抽象危险犯的定位,同时也可间接否定模式4 将本罪的“危险结果”视为客观超过要素的定位。

2.“危险结果”与“实害结果”的区分

对“危险结果”与“实害结果”设置相同的法定刑,是本罪极为特殊之处。理论上由此引起“实害结果”的定位之争:在模式3 中为客观构成要件要素,模式1 中为客观超过要素。模式4 将“引起严重传播的危险”这一“危险结果”视为客观超过要素(不要求行为人有认识),已非常接近于过失(危险犯)论,至于后来主张需要行为人知道具有传染病的实害结果和具体危险,则类似于模式3。

具体危险在逻辑和时间维度上是实害的前阶段,本应在定罪量刑上对“具体危险”和“实害”区别对待。因而,该条与罪刑相适应原则存有紧张关系。对此,已有学者在二十多年前即已中肯指出,本罪“最大的问题就是将危险犯与实害犯的刑罚幅度等量齐观”,进而在立法上建议将本罪一分为二,即作为危险犯的违反规定引起甲类传染病传播危险罪,和作为实害犯的违反规定引起甲类传染病传播罪,并对其设置不同的法定刑。〔37〕参见刘仁文:《过失危险犯研究》,载《法学研究》1998 年第3 期。这一立法建议足以启发我们应在解释上对“具体危险”和“实害”作出区分。

事实上,在实践层面区分两者完全是可行的。在行为人违反疫情防控的行为导致“多人被隔离进行医学观察”后,可能产生“引起有传播严重危险”的情形(被隔离的多人中无人被感染),也可能是“引起传播”的情形(被隔离的多人中全部或部分被感染)。即便是肯定《刑法》第330 条对实害结果与危险结果规定同一法定刑具有合理性的学者,也同样主张对“有传播严重危险”与“实际传播”作出区分。〔38〕欧阳本祺:《妨害传染病防治罪客观要件的教义学分析》,载《东方法学》2020 年第3 期。这也是司法实践的态度。比如,最高人民法院“依法惩处妨害疫情防控犯罪典型案例(第三批)”的八个案例中,就有七个案例的判决结论中单独出现“引起新型冠状病毒传播的严重危险”。唯一的例外是案例5“冯某某妨害传染病防治案”。该案之所以特殊,是因为除其他七个案例中出现的导致多人被隔离或未能及时被隔离的具体危险外,本案还出现了引起他人感染的实害结果,法院判决显示“被告人冯某某从疫情高发地区返回户籍地后,不执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的隔离规定,就诊时隐瞒武汉返乡事实,造成1 人感染、8 名医务人员被隔离”。〔39〕司法实践中行为人的家属被感染并未被视为“引起传播”,这是正确的。如“常某妨害传染病防治案”中,虽然常某的母亲被感染,但判决仍认为是“引起新型冠状病毒传播的严重危险”。

区分二者的意义在于将入罪门槛更低的“有传播严重危险”独立出来,以凸显本罪基本犯是具体危险犯的特性。可以说,正是因为未予区分“危险结果”和“实害结果”并将“危险结果”独立出来,才导致过失论机械套用实害过失的认定模式以及模式3 中危险故意的认定依附于实害故意;即使坚持本罪是具体危险犯的模式4 已经在危险犯的脉络下提出危险故意,却依然摇摆于实害过失论和模式3 而未能彻底脱离实害犯。这种分析模式强有力的存在本身,充分说明当前对危险犯主观要件的认定,依然附属于实害犯的主观要件。如有学者所指出的,危险故意与实害故意的区分是来自“立法者的明确要求”。〔40〕Vgl.Schünemann,in: Festschrift für Hirsch,S.363,375 Fn.39.既然刑法在立法设计上明确区分了危险犯和实害犯,危险故意就可以而且应当不同于实害故意。〔41〕Vgl.Chun-Wei Chen,Gefährdungsvorsatz im modernen Strafrecht,2016,S.263 ff.

(二)危险故意的教义学构造

危险故意与实害故意在连接点、构成要素和证明等方面的区别,体现的正是危险故意独立的教义学构造。

1.危险故意的连接点不同于实害故意

基于客观构成要件的故意规制功能,不同于实害故意的连接点是实害,危险故意的连接点是具体危险。具体危险作为实害发生必经的前阶段,不难推论出具有实害故意的行为人,必然包含针对危险结果的具体危险故意。例如,实施了故意杀人的行为人,必然存在相应的危险故意。反之,则不尽然,因为具有危险故意的行为人并不必然致力于实害的发生。行为人存在对具体危险的认知和意欲但并不希望发生实害的情形并不难想象。比如,席勒的剧本《威廉·泰尔》第3 幕中,格斯勒为报复将苹果放在威廉儿子杰米的头上,命令箭手用箭射落苹果,威廉射落苹果的行为即具有危险故意但缺乏实害故意——威廉射落苹果时显然并不希望射死自己的儿子。〔42〕Vgl.Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf,Strafrecht BT,3.Aufl.2015,§ 35 Rn.102.

再如,2015 年3 月最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的通知》(以下简称:《通知》)在区分故意杀人罪和遗弃罪时指出:“对于只是为了逃避扶养义务,并不希望或者放任被害人死亡,将生活不能自理的被害人弃置在福利院、医院、派出所等单位或者广场、车站等行人较多的场所,希望被害人得到他人救助的,一般以遗弃罪定罪处罚。对于希望或者放任被害人死亡,不履行必要的扶养义务,致使被害人因缺乏生活照料而死亡,或者将生活不能自理的被害人带至荒山野岭等人迹罕至的场所扔弃,使被害人难以得到他人救助的,应当以故意杀人罪定罪处罚。”上述《通知》正是在区分危险故意与实害故意的脉络下区分遗弃罪和故意杀人罪的。遗弃罪故意的成立只要行为人对被害人的生命或健康陷入具体危险持希望或放任态度即可,并不必然要求行为人对被害人死亡这一实害结果持希望或放任态度。

德国刑法中也是如此。有学者指出,如果行为人的行为符合遗弃罪(德国《刑法》第221 条第1 款),则至少符合故意杀人罪的着手(未遂),但并不能因此就以遗弃者具有间接的杀人故意而排除遗弃罪的适用。否则,将故意杀人的实害故意要求拉低至与遗弃罪的对生命危险故意相同的水平,遗弃罪就无设置必要了。〔43〕Vgl.Fischer,StGB,66.Aufl.2019,§221 Rdn.19;Mitsch,Wie viel Rücksicht slosigkeit verträgt die Gesellschaft?,ZIS 4/2019,234,236.因而,如果忽视连接点的不同并将危险故意与实害故意等同,很多危险犯就失去了适用空间而被虚置。

2.危险故意的构成要素不同于实害故意

危险故意和实害故意作为故意的类型,同样要符合我国《刑法》第14 条故意的规定,其认定和界分也应从认知要素和意欲要素展开。

在认知层面,要求行为人认识到作为客观构成要件要素的具体危险。与上述规范具体危险概念相对应,对具体危险的认知也包括三个方面:(1)行为人基于一般日常生活经验认识到危险的存在,即认识到自身行为有招致法益侵害发生的可能性;(2)行为人认识到法益客体陷入自身行为的作用范围内;(3)行为人认识到实害是否发生,最终要取决于偶然事件。〔44〕Vgl.Chun-Wei Chen,Gefährdungsvorsatz im modernen Strafrecht,2016,S.308,S.320;Kargl,Zum Gefahrdungsvorsatz der schweren Brandstiftung(§ 306a StGB),FS-Neumann,S.1115.“在客观上侵害结果发生与否仅仅取决于运气的紧急情形,指向这种引发紧急的故意必然对法益侵害具体危险转换为实害的可能性有积极认知。”〔45〕Radtke,Vorsatz hinsichtlich des Eintritts der Gefahr für Menschenleben,NStZ 2000,S.88.从危险故意的认知内容看,如果将具体危险定义为法益侵害可能性,行为人具有危险故意时,不可能不会认识到相应实害发生的可能。

因而,多数学者转向从意欲层面区分危险故意和实害故意。在意欲层面,危险故意的行为人尽管指向具体危险状态的出现,但并不必然指向于实害的发生。

案例6:“违规超车案”。A 在大雾天违规超车,在与对向驶来的B 就要相撞的危急关头,B 猛打方向盘使她的车冲进了路边小河沟里,幸运的是人车均未受损。

该案中,A 违规超车,并与B 会车之际有意制造了紧急危险,但显然A 并不希望两车相撞使B 受伤,不过这并不能排除A 对这种紧急状态的故意,因而可以适用德国《刑法》第315 条c 第1 款第2项之规定:错误超车或在超车时错误驾驶因而危及他人身体或生命的,成立作为具体危险犯的不能安全驾驶罪。可见,如果有意制造危险状态的行为人在内心并不希望或合理相信结果不发生,可以否定实害故意,但这不影响危险故意。〔46〕Vgl.Göttl,Der subjektive Tatbestand der Gefährdungsdelikte,JuS,2017,S.306 ff.

3.危险故意的证明不同于实害故意

危险犯通过客观要件的简化或抽象化降低证明要求,也会对危险犯主观要件的证明产生影响。危险故意的连接点是具体危险而非实害,这决定了危险故意的成立不需要追问行为人对具体危险到实害发生事件流程这一阶段的主观态度。因而,危险故意的证明较实害故意相对容易,这正是危险犯立法的重要原因。〔47〕参见[德]约尔格·艾泽勒:《抽象危险型犯罪的立法缘由和界限》,蔡桂生译,载《法治社会》2019 年第4 期。例如,对违反交通规定的行为,德国《刑法》第315 条c 只要求对他人生命和健康造成具体危险即已充分,而不需要实害结果的出现。立法者设置这一典型具体危险犯,旨在囊括所有因违反交通规则造成伤亡危险但未出现伤亡结果的行为——无需认定或证实行为人是否具有实害(杀人或伤害)故意。〔48〕Vgl.Göttl,Der subjektive Tatbestand der Gefährdungsdelikte,JuS,2017,S.309.

司法实践中,对实害故意的怀疑在很大程度上与对危险故意的证明是一个问题的两个方面——危险故意是实害故意无法证明时的推定。〔49〕故有学者认为,对故意危险犯的责难相对于故意实害犯是“嫌疑刑罚”。Vgl.Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf,Strafrecht BT,3.Aufl.2015,§ 35 Rn.104.比如,如果行为人为了逃避检查,在警察设置的路障超速驾驶闯关,执勤警察因躲避及时而没被撞倒。在这种情形下,如无法证明行为人具有杀人的故意时,则排除故意杀人未遂的成立,但行为人对加速驾驶的冲卡行为导致警察的生命处于紧急危险状态,无疑具有危险故意。〔50〕Vgl.BGH,Urt.v.15.12.1967–4 StR 441/67,NJW 1968,1244.德国《刑法》第315 条b 第1 款规定,侵害公路交通因而危及他人身体、生命或贵重物品的,成立危害公路交通罪。这种情形中,行为人虽然有意将他人的生命、健康法益置于危险境地,但仍希望有一个好结果而不是出现死伤。需要注意的是,从日常生活经验上看,不管是违规超车还是冲击路障的行为,行为人在一定程度上都是一种自甘冒险或自我危害的行为,行为人通常不认同危害结果的发生,因为行为人自身也同时陷入了危险。〔51〕Vgl.BHG,NStZ-RR,1996,S.97.

综上,在认知要素上,具有危险故意和实害故意的行为人,均认识到实害发生的可能;在意志要素上,具有危险故意的行为人相信有好的结果——希望实害结果不发生,这是危险故意与实害故意的区别。德国刑法学者许乃曼教授认为:“危险故意是借着整体观之较弱的特征形塑而被与实害故意相区隔——所以通说是正确的——而与关涉到实害的有认识的过失相同。”〔52〕[德]许乃曼:《从语言学到类型学的故意概念》,林立译,载许玉秀、陈志辉合编:《不移不惑献身法与正义——许乃曼教授刑事法论文选集》,新学林出版有限公司2006 年版,第472 页。就此而言,危险故意与实害故意的区别,与间接故意和有认识过失的区别在同一方向。如果实害结果果真发生,相信会有好的结果的危险故意行为人,一般可以认为对该实害结果成立有认识的过失。〔53〕这是德国判例和理论通说。BGHSt.22,67,73 f.;26,176,182;Vgl.Brehm,Zur Dogmatik des abstrakten Gefährdungsdelikts,1973,S.134 f.

(三)妨害传染病防治罪的主观要件

1.主观要件的内容:危险故意+实害过失

具体到妨害传染病防治罪的危险故意,则在认知上要求行为人在行为时认识到自己的行为“具有引起传染病传播严重危险”且希望或放任这种危险,但并不意味着行为人希望或容忍“引起传播”(感染他人)的实害。“新冠”疫情防控实践可以很好地证明行为人不希望感染他人的主观心态。

案例7:“郭某某妨害传染病防治案”。郭某某出国旅游返回后故意隐瞒出入境情况,未执行隔离规定返家次日即到单位上班,出现咽痛、发热等症状后多次出入公共场所,以致多名密接者被隔离,工作单位所在办公大楼被封闭7 日。在2020 年初全球疫情蔓延下,郭某某的行程轨迹是,2020 年2 月29 日至3 月7 日,从河南省郑州市乘坐火车到达北京市,从北京市乘飞机经阿联酋阿布扎比中转,先后到意大利米兰、法国巴黎旅行,后乘飞机按原路线返回;3 月7 日乘飞机从阿布扎比到达北京市后,乘坐机场大巴到北京西站,于当日下午乘坐火车返回郑州市。

本案中,郭某某经过多国尤其在出现症状后仍出入公共场所并造成紧急状态的行为,是一种自陷危险的行为,这足以认定行为人自身认识到且容忍该危险。〔54〕参见最高人民检察院发布的“第八批全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之河南省郭某某妨害传染病防治案”。行为人主观要件的认定则应考虑到在疫情防控的吃紧时期,行为人违反传染病防治措施的行为,与上述交通领域的不法行为同属于自甘冒险的行为,处于危险状态的行为人也往往期待后续发展能有一个好的结果。并且,妨害传染病防治罪中“危险结果”与“实害结果”是较为特殊的并行规定,也决定了在认定危险故意的同时还应考察行为人对“实害结果”的主观心态。

案例8:“曾某妨害传染病防治案”。曾某于2022 年3 月29 日被确诊为新冠肺炎阳性病例。此前,曾某于3 月15 日前往上海市某区,25 日出现咳嗽、流涕症状,27 日在上海某医院核酸检测初筛阳性,28 日上午接到上海相关单位通知核酸复查后拒不配合,在明知可能已感染新冠病毒的情况下,于28日上午购票乘动车离开上海到达莆田动车站,后乘坐网约车回家。经莆田市疾病预防控制中心流调排查,曾某与同车厢外省市人员及在莆的妻子、网约车司机赵某某等200 余人密切接触,其妻子、网约车司机赵某某现已确诊感染新型冠状病毒。公安机关最终以涉嫌妨害传染病防治罪对曾某立案侦查。〔55〕参见2022 年4 月29 日最高人民检察院、公安部联合发布的依法惩治妨害疫情防控秩序违法犯罪典型案例,这也是最高人民检察院发布的第十七批涉新冠肺炎疫情典型案例。

本案中,曾某在明知自己初筛结果是阳性后,仍决意连续乘坐火车、网约车回家的系列行为,显然对造成他人传播危险有认识且持放任的态度,成立危险故意,但他显然并不希望造成网约车司机尤其他妻子感染的实害结果,即对于实害结果只是有认识的过失。

基于上述分析,妨害传染病防治罪主观要件的内容可归结为,行为人具有“引起严重传播危险”这一具体危险的故意,但对于“引起感染”的实害结果具有(有认识的)过失。具体而言,在认知层面要求行为人认识到危险结果和实害结果;在意志层面,要求行为对危险结果持希望和放任的态度,但行为人并不希望实害结果发生。

2.对可能批评的回应

妨害传染病防治罪主观要件的内容是“危险故意+实害过失”的安排,首先坚持危险犯教义学中危险故意独立性的立场,然后在此基础上讨论危险故意完整内容,以避免仅从认识要素笼统认定本罪的故意进而认定本罪成立实害故意。

对于危险故意与实害故意的区分,理论上向来有反对意见认为,既然危险故意的行为人认识到实害结果的发生与否取决于无法解释的运气,行为人仍然信赖这种结果不法就是没有合理根据的,因而无法区分危险故意与实害故意,或者说危险故意的行为人必然具有实害故意。〔56〕Vgl.Rudolphi,SK-StGB–Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch,Aufl.8,2014,vor § 306 Rn.14.但是,故意是行为人实现构成要件的内在态度。“危险故意中的意志要素以不确定的外部世界为基础,只有意志才能显现有意行为的指向,并阐释行为人是否是想侵害他人法益还是只是对他人法益造成危险。危险故意中意志面的重要意义正在于此。”〔57〕Vgl.Kargl,Zum Gefährdungsvorsatz der schweren Brandstiftung(§ 306a StGB),FS-Neumann,2017,S.1115.因而,从不确定的偶然因素中无法直接推论出具有危险故意的行为人就必然希望实害结果的发生,反而进一步证实故意具体危险犯作为独立构成要件的理由:行为人对法益客体仅仅陷入危险状态尚持容忍甚至希望的状态,尽管行为人对实害结果也有认识过失,但比单纯强调有认识过失的可责难程度更高。正是在这个意义上,有学者直接将危险故意称为独立于实害故意与实害过失的中间责任形态。〔58〕Vgl.Küpper,ZumVerhältnis von dolus eventualis,Gefährdungsvorsatz und bewußter Fahrlässigkeit ZStW 100(1988),S.758,772.

事实上,主张危险故意即实害故意的学者,往往只是从认知要素方面确定故意。最为典型的如模式3:只要求行为人认识到“实害结果”和“危险结果”,即连带地一并主张本罪成立危险故意=实害故意。有学者指出,在纯正的行为犯、危险犯、持有犯中,认识要素对故意的成立起决定作用,为认识所包含的意欲要素无须另行判断,是一种行为故意(模式2);但在结果式的构成要件中,故意的成立要求对结果的认识和意欲,是一种结果故意(模式3)。〔59〕参见陈兴良:《教义刑法学》(第三版),中国人民大学出版社2017 年版,第464 页。如果将本罪归类为上述的危险犯甚至纯正的行为犯,就无须另行判断意欲要素。模式2 则更是直接不要求行为人认识到“实害结果”和“危险结果”,从而将本罪异化为抽象危险犯。〔60〕参见于冲:《二元处罚体系下过失危险犯的教义学考察——以妨害传染病防治罪为视角》,载《法学评论》2020 年第6 期。过失论对此的批评是,各种“故意论”通过淡化对本罪客观要件的审查,实质上是将本罪升格为行为犯或抽象的具体危险犯,“使得该罪中的具体危险被作为抽象危险进行评价”。就此而言,过失论的批评可谓切中要害。同时,这种仅仅从认知层面确定故意论的模式,而且无法正面应对过失论的主张:行为人不仅反对实害的发生,也抗拒具体危险的出现。徘徊于模式2 和模式3 之间而兼具二者弱点的模式4,同样无力回应过失论的上述批评。

模式1 中具体危险的成立同样要求意志要素,即不仅要求行为人认识到“有引起传播严重危险”这一具体危险结果,而且要求行为人对该危险结果持希望或放任的态度,但是,它将实害结果视为不要求行为人认识的客观超过要素的处理,导致自身存有无法克服的内在矛盾。在群防群控的全国舆情报道下,在疫情防控宣传工作下沉到每个社区和村落的宣传背景下,有意制造具体危险的行为人,既然认识到自身行为存在“引起传播的严重危险”这一紧急状态,当然也必定认识到自身行为具有引起他人传播的可能性,即行为人对”引起传播”这一实害结果具有现实的认识。模式1 一方面要求行为人认识到引起疫情传播的紧急状态(具体危险),一方面不要求行为人对“引起传播”(实害)有认识。但两者在认知层面上是无法同时并存的。如果将模式1 应用于本文“郭某某妨害传染病防治案”“曾某妨害传染病防治案”中,则会得出这样奇怪的结论:一方面认定郭某某和曾某某存在危险故意,另一方面不要求二人对造成他人感染实害结果的可能性有认识。这显然是有悖于日常生活经验的。

四、妨害传染病防治罪过失危险犯否定论

危险犯教义学承认过失危险犯的存在空间,国外刑法中也不乏过失危险犯的立法例。比如,在《德国刑法典》第29 章的环境犯罪中,几乎所有环境犯罪都规定有相应的过失犯。但逻辑上是否可能,与立法上应否设置过失危险犯,分属不同层面的问题。在解释论上,这就给本罪的危险故意论与危险过失论之争留下了空间。但是,对妨害传染病防治罪而言,姑且不论过失(危险)论无法解释妨害传染病防治罪共同犯罪的司法现实,过失(危险)论自身也不是没有疑问的。

(一)危险过失论的内容

近年来,有学者有意摆脱实害犯的束缚,单独从危险犯的角度论证本罪危险过失的正当性。危险过失论提倡者认为,为了避免过失危险犯设置过度冲击二元处罚体制,应当对本罪主客观要件作严格的限制解释:在客观要件层面,对妨害传染病防治罪中具体危险进行“实害化”“严重化”限缩解释,以避免具体危险司法认定抽象危险犯化;在主观要件层面,“应当要求行为人具有预见行为造成严重危险的可能性”。这种观点从本罪是我国现行危险犯立法中唯一规定“严重”这一限制条件出发,要求强化本罪中的具体危险“是一种实害化的危险状态”,以弥补主观要件过失不法相对于故意的主观不法的不足;同时,通过强化本罪过失的司法认定,以平衡客观要件前置化带来的客观不法的折损。〔61〕参见于冲:《二元处罚体系下过失危险犯的教义学考察——以妨害传染病防治罪为视角》,载《法学评论》2020 年第6 期。

上述论证可能是当前文献中,在危险犯教义学中证成过失论所做的最大程度的努力。同时,在方法论上,该论证通过严格客观构成要件的要求以证成(主观方面要求有所降低的)过失论,也是值得赞赏的:整体不法构成要件的评价可以呈现客观不法和主观不法要件的组合式拼图,尤其是在功能性平衡的范围内通过加入一种要素在一定程度上补偿所欠缺的另一种要素。〔62〕Vgl.Kudlich,Objektives und subjektives Handlungsunrecht beim Vorsatzdelikt–zugleich Überlegungen zum Verhältnis zwischen Vorsatz-und Fahrlässigkeitsunrecht,FS -Anna Benakis,Athen 2008,S.277 f .

(二)否定过失危险论的理由

但是,无论从妨害传染病防治罪自身规定,还是从我国危险犯体系的协调性来看,过失危险论都是无法成立的。

1.严格解释“严重危险”是认定“具体危险”的应有之义

本罪具体危险“有引起传播严重危险”的设置并非特殊到足以证明本罪就属于过失。如我国《刑法》第331 条所规定的妨害国境卫生检疫罪,该条同样规定了“有传播严重危险”,而不是如过失论者所述,“对于构成要件的具体危险设置‘严重’这一限制条件,这在刑法分则中所有的具体危险犯中是绝无仅有的”。〔63〕参见于冲:《二元处罚体系下过失危险犯的教义学考察——以妨害传染病防治罪为视角》,载《法学评论》2020 年第6 期。事实上,我国具体危险犯的立法对具体危险的规定是因罪而异的。如我国《刑法》第337 条妨害动植物防疫、检疫罪限定具体危险的用语是“重大”,再如我国《刑法》第134 条之一违章冒险作业罪中限定具体危险的用语是“现实”。危险犯教义学中对“具体危险”的规范性解释共识表明,即便以“严重”限制具体危险的立法具有唯一性,严格解释“严重传播危险”也是认定“具体危险”这一危险结果要素的应有之义——这并非因故意或过失而差别对待。因此,以“严重危险”作为论证过失犯的论据,是倒果为因的特设论证。

2.过失危险论实质上是扩张而不是限缩了处罚范围

既然过失危险论是在二元处罚体系下限缩本罪适用范围,除了在客观要件层面严格解释“有严重传播危险”,也应一以贯之地将主观要件限定在更为严格的故意犯,毕竟从整体不法看,故意具体危险犯的门槛要高于对应的过失具体危险犯。换句话说,这种在客观方面肯定具体危险犯、主观方面自降成立门槛的思路,仍旧难掩扩大本罪适用范围的实质,这是有悖于二元处罚体制的刑事政策精神的。因此,这种思路非但无法贯彻二元处罚体制尽可能限缩本罪适用范围的初衷,反而是一种自失立场的论证。

有趣的是,同样从我国行政处罚与刑事处罚二元处罚体制的立场出发主张危险故意论,“从法条内容本身理解,将该罪认定为故意犯罪,更能够限缩刑罚范围”。〔64〕陈兴良:《过失犯的危险犯:以中德立法比较为视角》,载《政治与法律》2014 年第5 期。从立法原意看,我国《传染病防治法》与《刑法》第330 条妨害传染病防治罪所规定的违反《传染病防治法》的行为方式相同,“引起传播严重危险”和“引起传播”作为构成要件结果,旨在在应受行政处罚和应受刑事处罚的违反传染病防治法的行为之间划定界限。简单依据本罪条文出现危害结果的表述反推本罪属于过失的理解,既不符合本条立法的刑事政策精神,也明显曲解了刑事立法界分行政违法行为的立法原意。“在行为人主观上仅是过失的情形下,而且行政不法及其责任承担能够匹配与之对应的责任后果之时”应选择撤退刑法,而非扩张刑法适用。〔65〕参见陈伟:《妨害传染病防治罪的主观罪过及其适用》,载《安徽师范大学学报(人文社会科学版)》2020 年第3 期。

3.过失危险犯的定性与我国目前危险犯的立法体系无法协调

我国《刑法》第114 条和第115 条第1 款规定了放火、决水、爆炸、投放危险物质以及以其他危险方法危害公共安全罪,第115 条第2 款规定了失火罪、过失爆炸、过失决水、过失投放危险物质以及过失以其他危险方法危害公共安全罪。从各自法定刑来看,两罪分别是公共安全犯罪领域中最为严重的犯罪,即便是最为严重的失火、过失爆炸、过失决水、过失投放危险物质以及过失以其他危险方法危害公共安全罪,也仅仅限定于造成实害结果——只处罚过失实害犯。可见,我国刑法对于放火罪、失火罪等危害公共安全的犯罪,只规定了故意的实害犯、故意的具体危险犯和过失的实害犯,并未规定过失具体危险犯。在不具有过失失火等危害公共安全的过失具体危险犯的立法的情况下,如果轻易肯定罪质较轻的妨害传染病防治罪存在过失的具体危险犯,无疑会造成危险犯立法体系在刑事政策上的混乱。〔66〕参见何荣功:《自由秩序与自由刑法理论》,北京大学出版社2013 年版,第273 页。“如果评价的理由不是基于法条间的评价关系(Wertungszusammenhang),而只是从法感情或所选择的目标设定中寻找论据支撑,那么这种评价的理由就是模糊和任意的,在学术上也就不具有说服力。”〔67〕[德]罗克辛:《刑事政策与刑法体系》(第2 版),蔡桂生译,中国人民大学出版社2011 年版,第14 页。因而,从我国刑法危险犯的立法协调性而言,也不宜将本罪视为过失犯。

基于相同理由,罪质较轻的我国《刑法》第337 条妨害动植物防疫、检疫罪和第331 条妨害国境卫生检疫罪同样是故意的具体危险犯,而罪质最轻的醉驾型危险驾驶罪只能是故意的抽象危险犯。〔68〕理论上几乎一致认为我国并不存在过失抽象危险犯的立法,例外如冯军:《〈刑法〉第133 条之1 的规范目的及其适用》,载《中国法学》2011 年第5 期;否定观点如张明楷:《也论刑法教义学的立场与冯军教授商榷》,载《中外法学》2014 年第2 期;李翔:《危险驾驶罪主观方面新论》,载《法商研究》2013 年第6 期。

五、结语

2022 年3 月以来受奥密克戎新冠变异毒株传播等因素影响,我国出现了疫情多点散发的复杂形势。如何在法治的轨道上依法推进疫情防控工作,离不开作为核心罪名的妨害传染病防治罪的正确适用。

在本罪主观要件的讨论中,存在通说过失论和各种故意论的对峙。混合过错论主张“对危害后果则既可以是故意,也可以是过失,这也是该罪的特殊之处”,具有明显的折中色彩。笔者所持观点处于对峙两端的调和线上:在主张本罪的基本结构是故意具体危险犯的基础上,在主观要件上要求行为人对“有引起传播的严重危险”这一危险结果具有(危险)故意,对“引起传播”这一实害结果属于(有认识)的过失。

这种安排相对于现有解释方案存在以下优势。

1.相对于混合过错论,并不回避故意与过失的区分,而是区分基础上的混合:在危险结果层面要求故意,实害结果层面要求过失。

2.相对于过失论,可以合理解释司法实践中的共同犯罪。同时,在我国二元处罚体制下,危险故意论与过失危险论相比,在刑事政策和危险犯立法体系的协调性上更具说服力。

3.相对于现有故意论,坚持本罪具体危险犯的基本结构(否定模式2)以及危险故意相对于实害故意的独立性(否定模式3 及前期模式4)——基于客观构成要件的故意规制功能,危险犯主观构成要件必然要随着客观构成要件前置化而前置化。同时,在赋予危险故意完整内涵的同时,明确危险故意的行为人对实害结果的主观态度是有认识的过失(否定模式1)。

此外,具体危险犯+过失实害犯的犯罪结构安排,也可以解释本罪法定最高刑为七年有期徒刑的轻罪设置。至于故意具体危险犯与(有认识的)过失实害犯相同法定刑的立法设置,则属于立法者自由裁量的范围,但这并不妨碍在量刑层面对二者区别对待。