重庆市山洪灾害防治现状、问题与对策

2022-10-13张乾柱严同金金中武

卢 阳,张乾柱,严同金,胡 月,谢 谦,金中武,孙 昆

(1.长江水利委员会长江科学院 重庆分院,重庆 400026;2.重庆市水旱灾害防御中心,重庆 401147;3.长江水利委员会长江科学院 河流研究所,武汉 430010)

山洪灾害是指因降雨在山丘区引发的溪河洪水等对国民经济和人民生命财产造成损失的灾害[1],是我国自然灾害中造成人员伤亡和经济损失最严重的灾种之一,其防御工作一直是防洪减灾工作中的难点和薄弱环节。为增强山洪灾害防御能力,完善防灾减灾长效机制,保障人民群众生命财产安全,维护经济社会发展大局,全国于2010年启动山洪灾害防治项目。在水利部、财政部和各省(自治区、直辖市)共同努力下,经过十多年的建设,山洪灾害防治项目取得了丰硕的成果,基本建成了全国山洪灾害防御体系,在防灾减灾、减少人员伤亡和提升基层水利信息化水平等方面发挥了重大作用[2]。

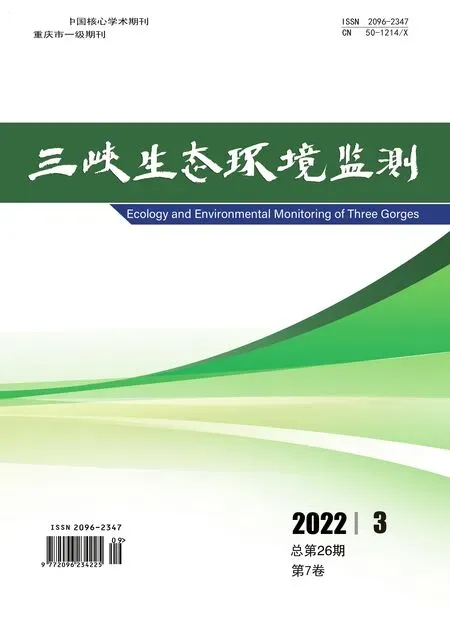

重庆市位于青藏高原与长江中下游平原的过渡地带,境内山丘广布、地形崎岖、河流纵横。特殊的地形地貌、人口分布和降雨时空分布导致重庆历史上山洪灾害频发[3]。特别是20世纪80年代以来,山洪灾害几乎年年发生,造成的损失呈上升趋势[4-5]。据不完全统计,1926年以来,重庆市共发生山洪灾害831次,共计造成1 011人死亡,75人失踪,损坏房屋483 914间,带来2 149 115万元的直接经济损失。仅2001—2019年,重庆市发生的暴雨洪灾就达364场次,经济损失537.45亿元,死亡失踪人口763人[6]。从空间分布特征来看,重庆市山洪灾害主要分布在渝西川中褶带、渝东南七曜山及渝东北观面山河谷地带(图1),高程200 m且坡度15°以下的低海拔小起伏丘陵区和1 000~1 300 mm降雨区是山洪灾害高发区,并随河网密度增加,山洪灾害发生频率增多。从空间损失来看,渝西地区山洪灾害密度和单位面积内山洪灾害损失量(死亡人数、房屋损坏数)最大,其次为渝东北、渝东南及渝中地区。从年际频次来看,重庆市山洪灾害大体分为1977年以前的山洪灾害发生低频期、1977—2006年的山洪灾害低频波动期以及2006年以来的山洪灾害高频波动期。

图1 重庆市历史山洪灾害分布图①图片来自于重庆市地图(行政区划6),审图号为渝S(2020)071。Fig.1 Distribution map of flash flood disasters in history in Chongqing

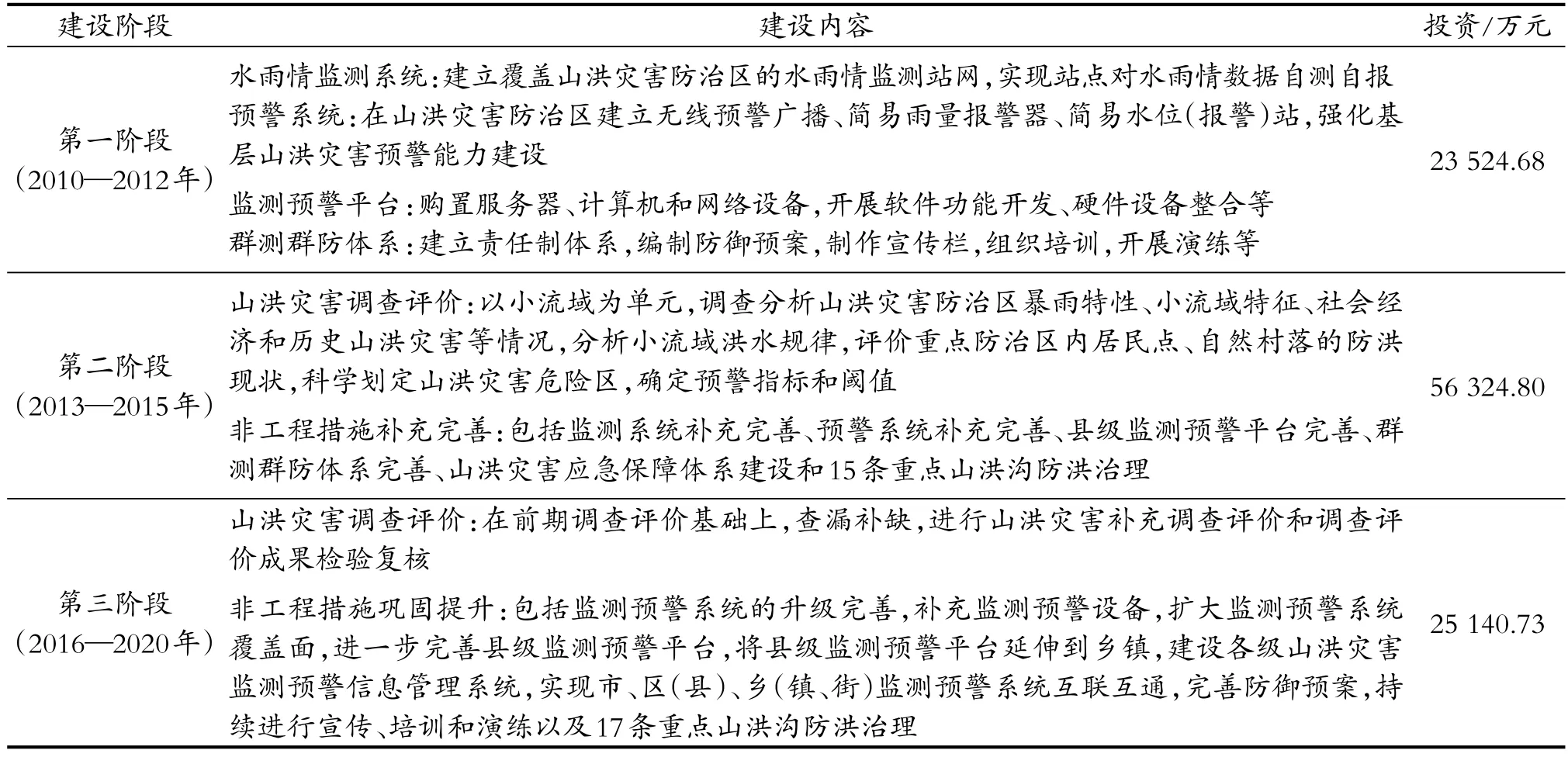

与全国同步,自2010年以来,重庆市分批次、有计划地进行了山洪灾害防治项目建设,先后经历了县级非工程措施建设(2010—2012年)、山洪灾害防治项目补充完善(2013—2015年)以及山洪灾害防治项目巩固提升(2016—2020年)等三个建设阶段[7-10],建设内容包括山洪灾害调查评价、监测预警系统、群测群防体系和重点山洪沟治理,累计投资约10.50亿元(表1)。通过项目建设,重庆市创造性地建设了适合重庆实际、专群结合的山洪灾害监测预警体系和群测群防体系,实现了山洪灾害防御体系从“无”到“有”的历史性突破,基本达到“监测精准、预警及时、反应迅速、转移快捷、避险有效”的防治目标[11]。特别是2017年以来,重庆市连续4年因山洪灾害造成人员伤亡数量为零。然而,山洪灾害隐患点量多面广,加之小流域下垫面特征及产汇流过程复杂,山洪灾害风险区划分不够精细,山洪灾害预警指标不够精准,具有物理机制的无资料地区小流域实用洪水预报方法和山洪灾害动态预警技术薄弱等现状将导致重庆市山洪灾害风险长期存在。当前,已建成的山洪灾害监测预警体系和群测群防体系尚处于初级阶段,山洪灾害防治能力与保障山丘区人民群众生命安全和经济社会高质量发展的需求不匹配。为此,本文分析总结了项目实施以来的成果及经验,梳理存在的突出问题和矛盾,提出了相应的解决对策。

表1 重庆市山洪灾害防治项目建设内容与投资汇总表Table 1 The construction content and investment of flash flood disaster prevention in Chongqing

1 山洪灾害防治现状

截至2020年,重庆市山洪灾害防治项目建成自动雨量站377处、自动水位站417处、图像及视频站点近300个、简易水雨情站点9 300余个,自动水雨情监测站站网密度达到14 km2/站,对重点区域(调查评价确定的危险区、防洪重点区域)和人口密集区域适当补充部分预警设施(图2),强化了基层山洪灾害预警能力建设,完成了县级计算机网络及会商系统建设,进行了县级预警信息发布能力升级和平台软件功能完善,并将县级平台延伸到乡镇,实现了自动监测、实时监视、动态分析和在线预警,有效提升了基层防汛指挥决策能力和信息化水平。

图2 新型入户预警系统Fig.2 The new household early warning system

为及时准确预警和灾害防御提供基础支撑,重庆市完成了38个区县的36 287个自然村调查及4 058个沿河村落分析评价工作,基本查清山洪灾害防治区的范围、人口分布、社会经济和历史山洪灾害情况。调查评价范围覆盖全市8.23万平方公里国土面积,基本查清了山丘区6 158个小流域的基本特征和暴雨特性,分析了小流域暴雨洪水规律,划分了22 228个危险区,调查了827场历史山洪灾害、4 565座涉水工程和15 803个监测预警设施设备,分析评价了4 058个沿河村落的现状防洪能力,确定了临界雨量和预警指标,形成了市级山洪灾害调查评价成果数据库。

在前期山洪灾害调查评价工作基础上,重庆市还开展了山洪灾害调查评价成果的集成挖掘工作,对山洪灾害临界雨量进行了复核与修正,提出了简单易用的小流域设计洪水峰值估算公式,并以乡镇为单元,综合危险性和易损性,构建了更精细的山洪灾害风险评价体系,将危险度指标从区县细化到乡镇(图3),进一步为山洪灾害防御预案的修正、山洪灾害监测预警系统的改进、山洪灾害重点防治区的识别等提供了有力的技术支撑。

图3 重庆市山洪灾害危险等级分布②图片来自于重庆市地图(行政区划6),审图号为渝S(2020)071。Fig.3 The risk grade distribution of flash flood disaster in Chongqing

遵循因地制宜、专群结合、互为补充原则,在山洪灾害防治区配备无线预警广播5 200个,手摇警报器近1.5万个,简易报警设备(锣、口哨、扩音器等)2.5万余套;持续组织开展培训2 410次(参加人数14.2万人次),演练3 824场(参加人数11.8万人次),确定危险区临时避险点,制作宣传栏7 214个、警示牌17 887块,发放明白卡135.1万张、宣传手册134.8万册,增强了基层干部群众防灾避险意识和自防自救互救能力。此外,重庆市还在27个区县开展了32条重点山洪沟治理,有效提升了重点区域重点河段的山洪防御能力。

项目实施十多年来,重庆市山洪灾害监测站点已基本覆盖山洪灾害防治区,站网密度基本满足要求,初步形成了覆盖全面、布置合理、设施完备、重点突出、实用性强的山洪灾害监测网,基本实现了市级平台和38个区县级平台之间的联动和协调指挥,为及时、有效地发布山洪灾害预警提供了翔实有力的数据支撑,为山洪灾害应急处置提供了有效保障。山洪灾害防治体系建成以来,各区县在强降雨期间及时通过县级山洪灾害监测预警平台发布预警,发挥了良好的防灾减灾作用,如2013年6月30日凌晨至7月2日8时,潼南区普降大暴雨,局部地区特大暴雨,累计降雨量166~429.5 mm。灾害来临前,值班人员通过传真、电话和短信发布洪水预警,通知相关责任人到岗指挥。6月30日21时,根据市水文局预报启动Ⅲ级应急响应,开始迅速转移受威胁群众。灾害形成过程中,潼南区组织和调动各级党员干部2.5万人,紧急转移受灾群众12万余人,解救受困群众4 400多人,无人员伤亡。又如2015年8月16—17日,永川区山洪灾害监测系统监测到板桥镇、三教镇出现短时强降雨,最大1 h雨强106.3 mm,值班人员立即通过山洪灾害监测预警系统发出预警提醒信息,街道、镇政府和村社相关人员在接到预警信息后,在场镇被淹前1 h,组织完成了开启河道水闸,转移场镇低洼区和灾害易发区1 000余人的工作。降雨过程中,各山洪灾害易发村落使用手摇报警器、铜锣、口哨进行告警,信息员及时到达各隐患点巡查,督促附近人员立即转移。山洪灾害发生前,各受灾镇街组织受威胁群众安全转移时,有条不紊,急而不乱,按照预案中的转移路线组织群众撤离。由于转移及时,本次灾害未造成人员伤亡。以上两个案例表明,前期建立的山洪灾害防御体系发挥了积极作用,监测、预警、响应和转移等环节能够做到紧密配合,有机联动,各项工作能够有条不紊地开展,急而不乱,为减少灾害损失和避免人员伤亡抢占了先机。

2 山洪灾害问题分析

当前,重庆市已建立相对完整的山洪灾害监测预警系统、相对完善的山洪灾害监测预警平台及会商系统和相对健全的群测群防体系。为科学评估重庆市山洪灾害防御体系建设成效,采取现场调研和调查问卷相结合的方式,对重庆市山洪灾害防御现状、专项技术、体制机制、项目管理等方面进行了总结和评估。结果表明,重庆市山洪灾害防御工作在调查评价成果应用、平台站点运行维护、群测群防体系建设、山洪预警预报精度、山洪沟治理力度、部门共享合作机制等方面仍存在不少短板和弱项。

(1)缺乏调查评价成果的深度挖掘和拓展应用。山洪灾害调查评价成果数据库是数据富矿,涵盖了山洪灾害防治相关的大量历史数据和现状基础数据。然而,山洪灾害调查评价工作多集中在沿河村落的“点”状区域,较为分散,未由点到面形成区域上的完整成果。同时,缺少重点城(集)镇的山洪灾害详查和山洪灾害危险区动态管理清单。山洪灾害调查评价成果的进一步挖掘和拓展应用有待加强[12]。

(2)危险区和预警精度划定不够精准。山洪灾害防治工作仍未有效解决小流域下垫面特征及产汇流特性、缺资料地区小流域暴雨洪水规律、预警指标体系和风险评价理论等关键问题[13]。山洪灾害风险区划分不够精细,预警指标不够精准[14]。具有物理机制的无资料地区小流域实用洪水预报方法和灾害动态预警技术薄弱,无法实现小流域洪水的实时准确预测预警[15]。

(3)山洪灾害平台站点运行维护不理想。自动监测站网正常运行率偏低,部分设施设备超过设计使用年限,设备老化,损坏严重,监测站点的信息畅通率、到报率、测值准确率不高,平台基础信息和底图信息更新不及时[12]。另外,监测预警设施运行维护经费落实难,基层管理人员流动性强,影响系统正常运行和长期发挥效益。

(4)群测群防体系建设有待加强。村组干部流动性强,乡村简易预警设施设备损毁率较高,基层监测预警的人、财、物保障制度不健全,防御预案修订不及时,可操作性不强,流动人员和老幼等脆弱群体防灾意识和避险能力弱。

(5)山洪沟治理力度不足。重庆市纳入国家规划的需治理重点山洪沟共计75条,但受资金限制,目前仍有三分之二的山洪沟未开展相关的治理工作[12]。对于人口密集、搬迁难度大、现状防御能力低的山洪灾害重点防治区,山洪沟工程治理力度明显不足。

(6)部门共享合作机制不完善。目前仅有部分水文监测站点的数据接入山洪监测预警平台,导致水雨情监测站点数据共享融合不足,加之水利、气象、国土、应急、通信等部门间的合作机制还不够完善,难以有效整合现有资源,未能充分形成防灾减灾合力,极易在山洪灾害监测预警过程中出现“灯下黑”的状况。

3 山洪灾害防治对策

(1)深度挖掘与拓展应用调查评价成果。重点开展小流域暴雨洪水及灾害风险关键因子辨识量化、山洪模型与参数区域化等技术研究。启动调查评价成果的应用试点与推广工作,开展调查评价成果的集成挖掘分析和拓展应用,实现数据的高效管理、查询、展示、集成与共享应用。

(2)增强山洪灾害监测预警能力。强化山洪监测预警信息的收集和长序列监测数据的整编与分析,开展雨量预警指标动态化研究,建立预警指标动态化模型,与近期降雨、土壤含水量、小流域下垫面实时情况相结合,并与关联监测信息结合,通过长序列历史数据信息分析,不断演进和完善,逐步提高预警准确性和有效性。

(3)强化平台和站点运行维护。定期开展监测预警设施设备检查检修,对重点区域的老化、故障设备进行必要的升级改造。进一步完善运行维护管理办法,开展山洪灾害监测预警系统运行状态和维护管理实时监视与定期通报,对运行维护单位定期考核。同时,优化创新运行维护方式,多措并举建立稳定的运行维护资金投入渠道,确保系统正常运行,长效发挥防灾减灾效益。

(4)持续开展群测群防体系建设。持续开展网格化的群测群防体系建设,将项目建设由“专群结合”向“群专结合”转变,修订完善预案并开展培训演练,按照“方向对、跑得快”的要领宣传普及山洪灾害避险常识,解决流动人员预警盲区和旅游景区监测预警短板等突出问题,不断提高山洪易发区、危险区人员避险意识和自防自救能力。

(5)加强山洪沟建设和工程维护。结合当前开展的乡村振兴战略,加大重点山洪沟的工程治理建设力度,以“保村护镇、守点固岸、防冲消能”为目标,提倡生态治理模式,采取堤防、护岸、疏浚等措施,进一步提高现状防洪能力,有力支撑美丽乡村建设。

(6)完善部门之间的合作机制。进一步加强部门合作,建立完善的共享融合机制,加强预警信息发布,开展山洪灾害预报预警信息发布新方法、新途径的探索与示范工作,如与百度地图、高德地图等导航软件合作,对进入山洪灾害危险区的群众进行推送提醒,或与通信运营商合作,对进入危险区的群众进行短信提示,还可与气象部门联合发布山洪灾害风险预警,提高监测预警信息发布的广泛性和时效性,切实解决预警信息发布“最后一公里”的问题。

4 结语

重庆市山洪灾害点多面广,季节性强,区域性明显,防御任务繁重。经过十多年的山洪灾害防治项目建设,境内山洪灾害防御体系已基本建成,基本解决了暴雨规律不清、下垫面资料不全、人员分布不明、预警信息不畅等问题,但仍处于不完善的初级阶段。补齐山洪灾害防御领域短板,巩固和提升山洪灾害防御能力是未来很长一段时间内重庆市防汛工作的重点。通过对重庆市山洪灾害防治现状分析及问题归纳,本文对山洪灾害调查评价、监测预警系统、群测群防体系和重点山洪沟治理等方面出现的问题提出了相应的解决对策和建议。及时且有效地解决山洪灾害防治工作中的现存问题,提升山洪灾害防御体系,是践行新时代防灾减灾救灾新理念的需要,将进一步提高山洪灾害综合防御能力,对重庆市社会经济可持续发展,全面建成小康社会具有重要作用和现实意义。