赣东北地区寄宿与非寄宿中学生体力活动的调查研究

2022-10-12刘刚黄翔何爱华卢金逵

刘刚,黄翔,何爱华,卢金逵*

(1.上饶师范学院 体育学院,江西 上饶 334001;2.上饶市第三中学,江西 上饶 334000)

近年来,教育部“全国学生体质健康监测网络”数据显示,我国中学生体质健康问题日趋严重,如肥胖检出率持续上升、耐力素质连续下降、视力不良问题居高不下[1-2],而此类问题发生的主要原因是学生体力活动不足[3]。世界卫生组织于2020年11月发布了《关于身体活动和久坐行为指南》,指出体力活动干预是提高青少年体质和解决“未来健康问题”的重要途径。因此,分析青少年体力活动现状是进行合理体力活动干预的前提[4]。

寄宿住校和非寄宿走读是当前我国中学生两种基本就读类型。截止到2015年,我国农村中学寄宿生已达到58.6%[5]。众所周知,当前我国中学生的体力活动水平不容乐观,同时,对中学生寄宿类型与他们的体力活动相关性研究不多见。为此,本研究以赣东北地区的中学生为研究对象,探讨寄宿与非寄宿对中学生体力活动的关联,为提高他们的体力活动水平和身心健康做出努力尝试。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

采用分层随机抽样法,于2018年11至12月份将上饶12县(区)分成4个层次,每层次随机抽取1县(区),每县(区)划分为城区和郊区(以县中心基点方圆20千米为标准),城区和郊区分别抽取1所初中和1所高中。每个班随机选取25名学生为调查对象,进行问卷调查和1周体力活动水平测试,调查13至18岁中学生共计1 200人,其中56人未完成调查问卷,问卷回收率95.33%;79份问卷填写存在问题被剔除,问卷有效率93.09%。此外,84人加速度计(GT3X+)数据不完整被剔除,最终981人(男生为484人;女生497人)纳入分析。本文所指走读生是指只在学校上课而不在学校住宿的学生[6];寄宿生指在学校就读,日常的吃、住活动都在学校,间隔1周或更长时间回家生活的学生[7]。

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查法

问卷调查内容包括一般人口学变量和体力活动形式。人口学变量包含性别、民族、年纪、出生年月、出生地、户籍所在地、就读类型。采用重新修订检验的儿童青少年体力活动问卷调查学生体力活动范围,包括日常学习、运动锻炼与休闲娱乐中的体力活动三部分,其中日常学习主要调查学生学习日在校内所从事的体力活动,如课间操、体育课、课外活动、学校大扫除等;运动锻炼及休闲娱乐主要调查学生课余时间的体育锻炼和休闲娱乐活动。

1.2.2 体力活动测量方法

1.2.2.1 体力活动数据采集设备

数据采集仪器为Actigraph GT3X+(Fort Walton Beach,FL,USA,以下简称GT3X+)。此设备被公认为是最精确、专业的测量器械[8],小巧便携且能准确反映体力活动的总量、频率、强度和持续时间等信息,使用该设备无须受试者进行记忆回顾,是一种客观、准确的测量方法[9-10]。

1.2.2.2 GT3X+的佩戴方法

GT3X+体积小,用一根有弹性的带子戴在受试者的右侧髋部,对日常活动不会造成任何影响。所有参与测试的学生需将它连续佩戴7天(即学习日5天和周末2天),全天24小时佩戴。

1.2.2.3 GT3X+加速度计数据的分析

本研究GT3X+数据的分析使用了Actilife software6.1版本,能耗的预测公式选择Freedson VM3 Combination(2011)。由于加速度计单位时间内counts值(counts/min,cpm)与体力活动强度直接相关,因此可以用counts值来推算体力活动的时间和强度,本研究选用埃文森Evenson推荐的儿童青少年不同强度体力活动截止划分标准[11]:101 counts/min≤低等强度体力活动(Low Intensity Physical Activity,缩写为LPA)≤2 295 counts/min;2 296 counts/min≤中等强度体力活动(Moderate Physical Activity,缩写为MPA)≤4 011 counts/min;高等强度体力活动(Vigorous Physical Activity,缩写为VPA)≥4 012 counts/min。

1.2.3 统计分析

使用SPSS 20.0软件对所收集数据进行统计分析,定量资料用(M±SD)表示,主要运用独立样本t检验对寄宿与非寄宿中学生3种类型体力活动水平进行比较分析。

2 结果与分析

2.1 寄宿与非寄宿中学生体力活动的差异主要体现在周日

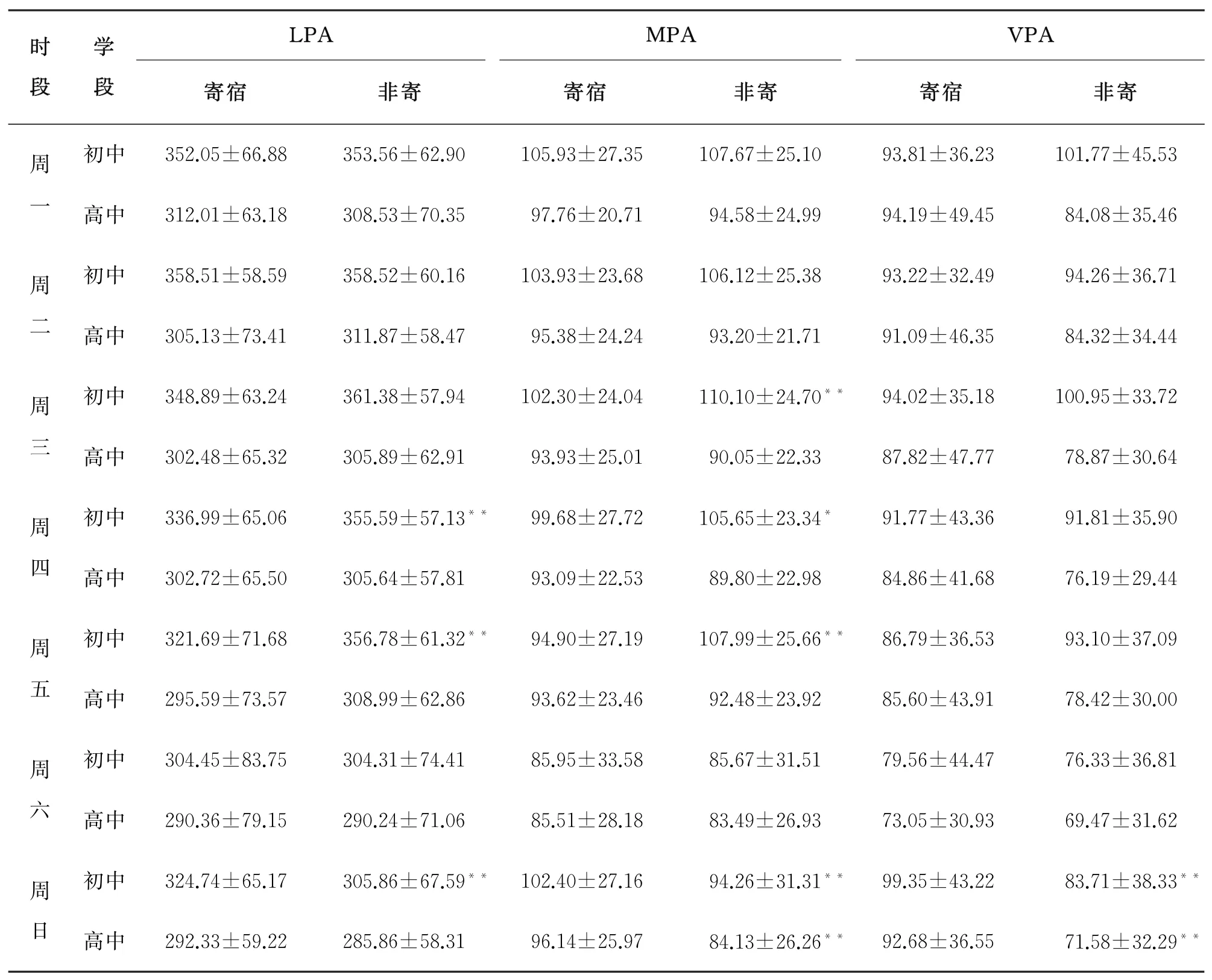

通过表1可以发现,在学习日寄宿的初中男生3种类型(LPA、MPA、VPA)体力活动水平值均低于非寄宿男生,而高中寄宿男生2种类型(MPA、VPA)体力活动水平值均高于非寄宿的。寄宿和非寄宿的初中男生在周三的MPA,周四的LPA、MPA,周五的LPA和MPA具有显著性差异(P<0.05或P<0.01)。两类型的高中生体力活动水平在学习日无显著性差异。

表1 寄宿与非寄宿男生体力活动水平对比 单位:分钟

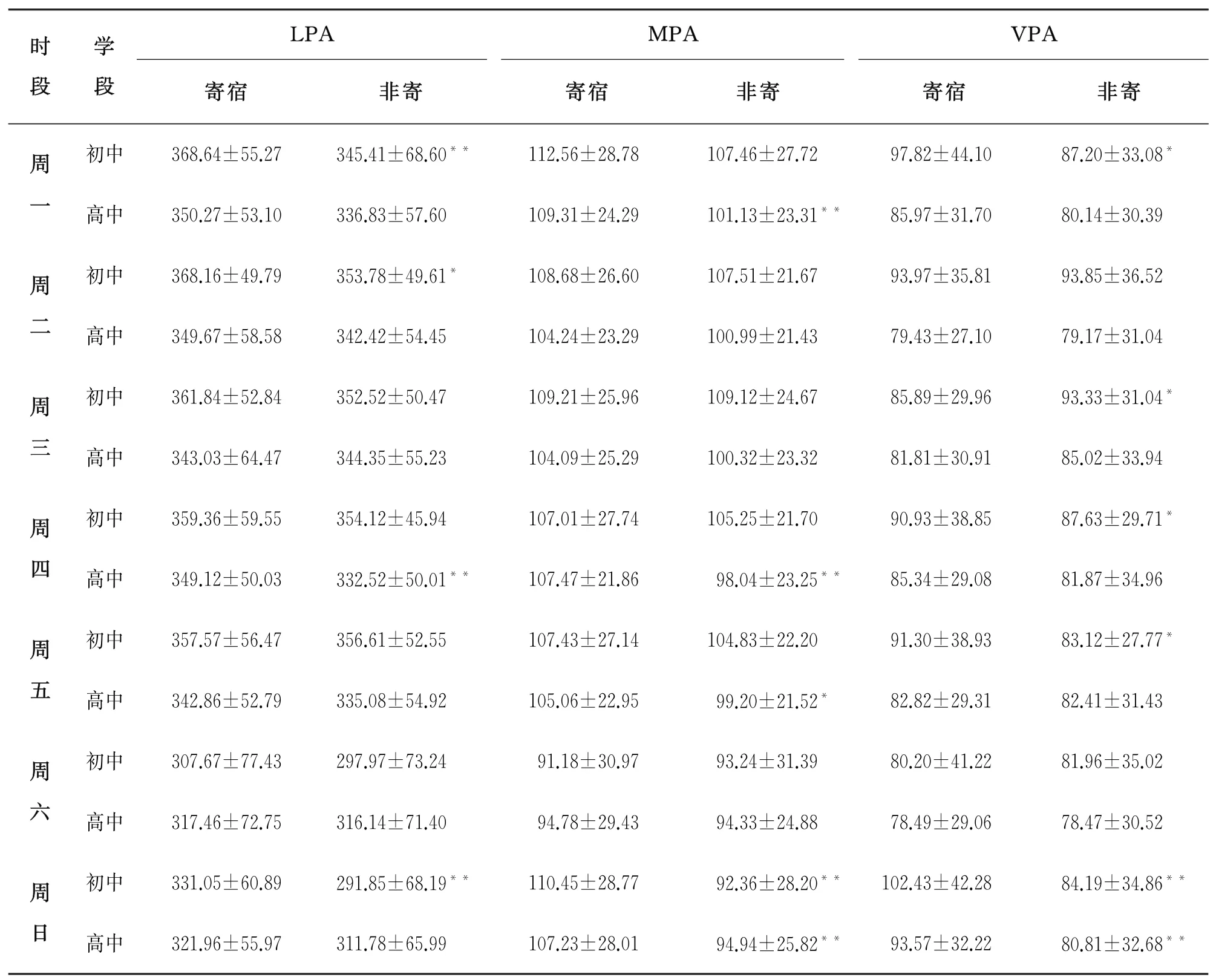

如表2呈现,从学习日来看,寄宿初、高中女生3种类型(LPA、MPA、VPA)体力活动水平值高于非寄宿女生(周三初中和高中女生的VPA除外)。两类型的初中女生在周一的LPA、VPA,周二的LPA,周三的VPA,周四的VPA,周五的VPA均具有显著性差异(P<0.05或P<0.01)。而高中女生在周一的MPA,周四的LPA、MPA,周五的MPA具有显著性差异(P<0.05或P<0.01)。

表2 地区寄宿与非寄宿女生体力活动水平对比 (单位:分钟)

综合研究两表的周末数据可以看出,在周末,寄宿男、女生的3种类型(LPA、MPA、VPA)体力活动水平均高于非寄宿男、女生(周六初中女生MPA和VPA除外)。两类初中男、女生在周日的3项指标皆具有显著性差异(P<0.01)。高中男、女生周日的2项指标(MPA、VPA)具有显著性差异(P<0.01)。

寄宿生受到严格的学校作息时间制度的约束,在学习日里都被安排了晚自习。而非寄宿生无须参加晚自习,拥有更多校外时间的自由支配权。通过问卷和观察发现,非寄宿男生参与体育活动时间、动机、兴趣、态度都明显优于非寄宿女生,且处于中学阶段的男生更加喜欢运动负荷大的、对抗激烈的运动项目,如篮球、足球等,因此造成在学习日寄宿男生体力活动水平值低于非寄宿男生,此与杨鑫[12]的研究结果相同。非寄宿女生在校外时间对体育运动处于消极被动的状态,一半以上的女生都选择在室内聊天、写作业、睡觉等。除去了校外运动时间外,学校会根据不同年级和不同时段给寄宿生安排早操、课间操、篮球赛、足球赛、排球赛等运动项目,而非寄宿女生除了上体育课外,参加其他体育活动很少,故寄宿女生的体力活动水平高于非寄宿女生。在周末,寄宿生由于住在校内,每天统一集体晨跑和课外活动已成为一种自觉行为,学校固定的运动项目安排使其体力活动水平值超越非寄宿中学,这与徐金尧等[13]对浙江省寄宿学校与走读学校学生体育锻炼现状的研究所得出的结果一致。

从统计学意义上分析寄宿生与非寄宿生的体力活动数据发现,高中男、女生的差异性较小,这与高中生的学业任务重、易忽视体育活动相关;初中男、女生的差异性呈散发状,受体育课、课外体育活动的影响。但周日寄宿生与非寄宿生不论在学段还是在性别方面都发生了相似的显著性差异(P<0.01),值得引起关注。这可能与周日寄宿生从家返校后,校园中丰富的体育设施促使他们更愿意积极主动地参与体育活动有关,此与体育设施的可用性与充足体力活动及中高强度体力活动正相关的观点相一致[14]。

2.2 不同性别不同学段体力活动在学习期间较为平稳,周六下降而周日又呈上升趋势

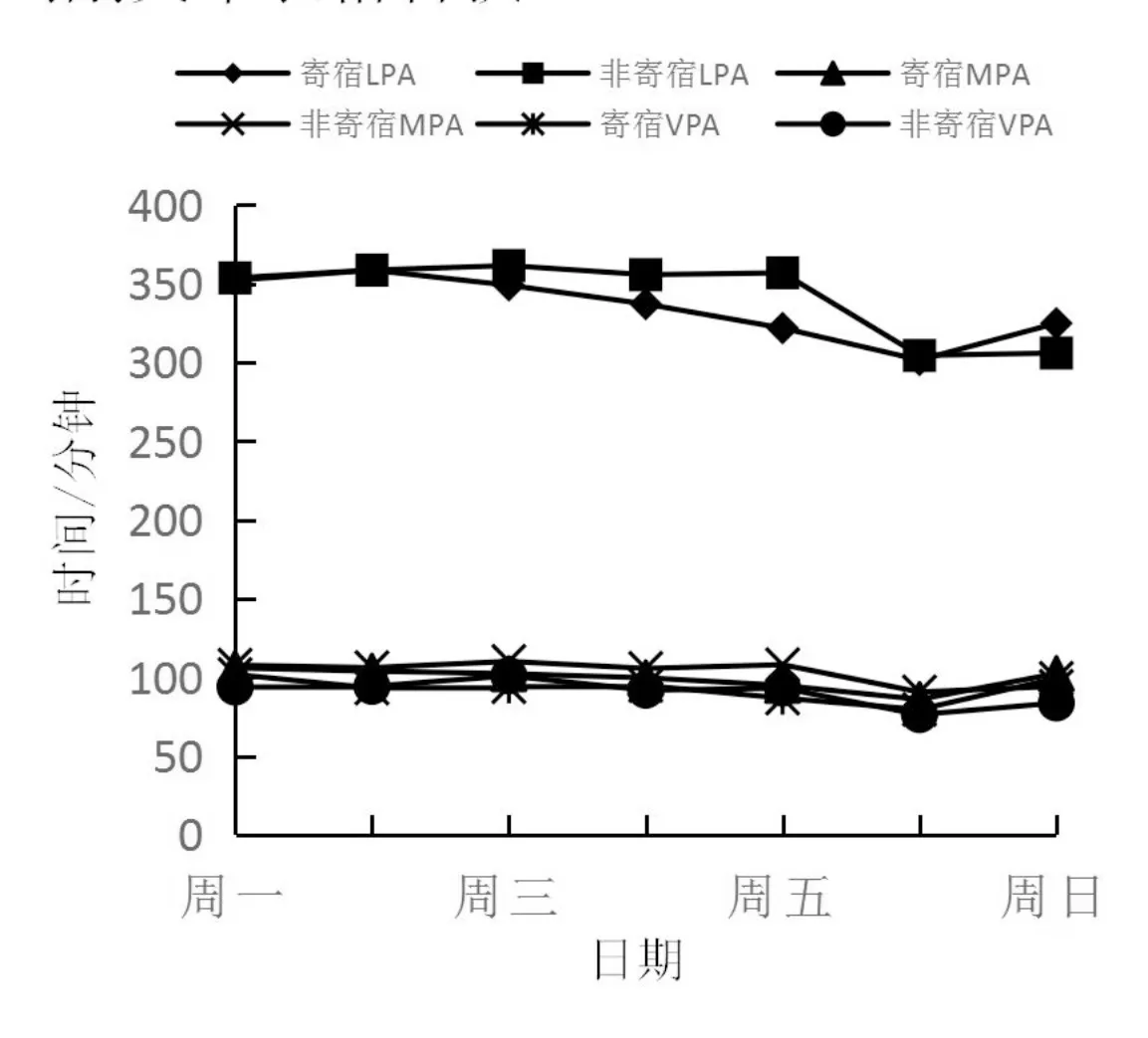

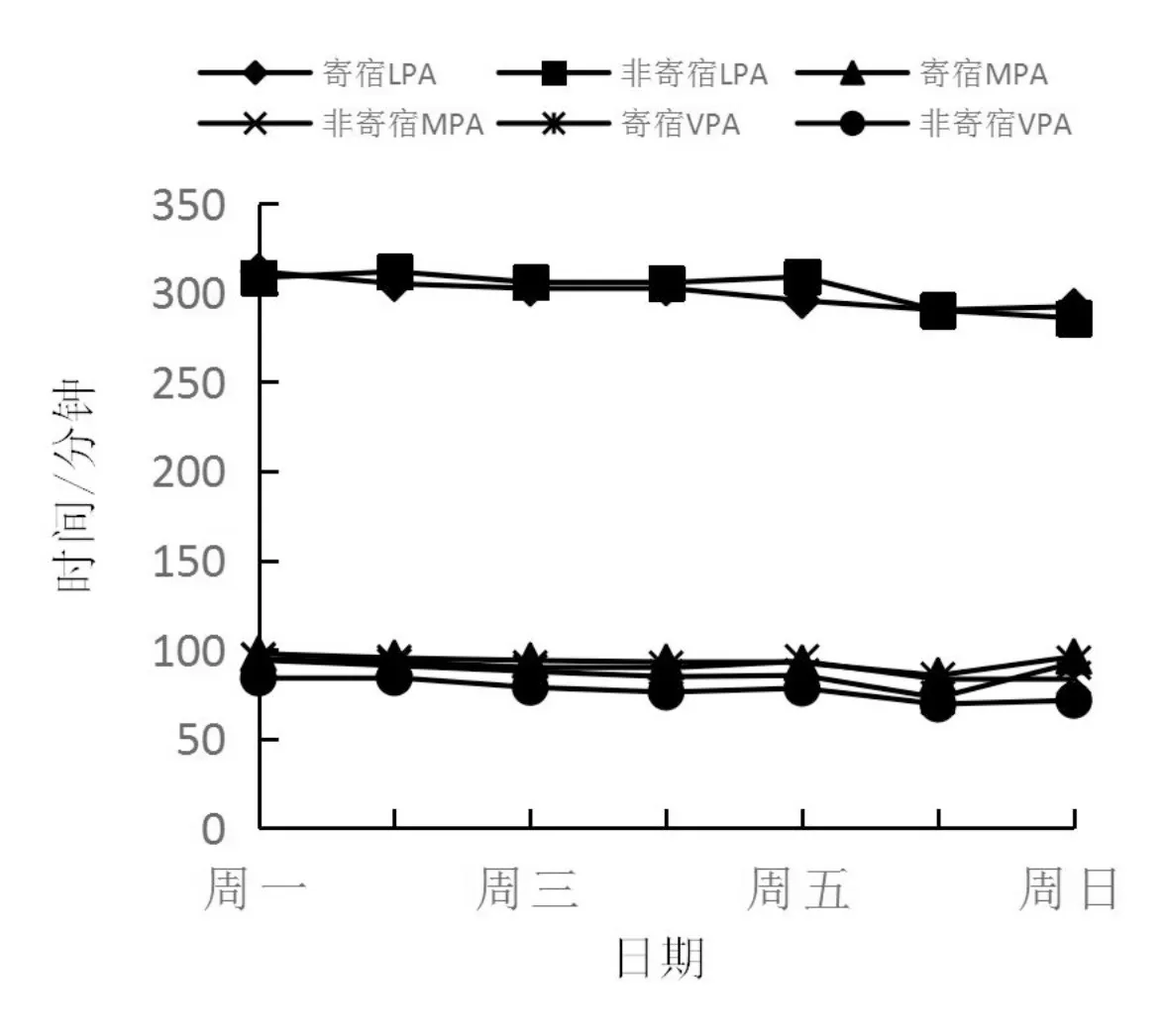

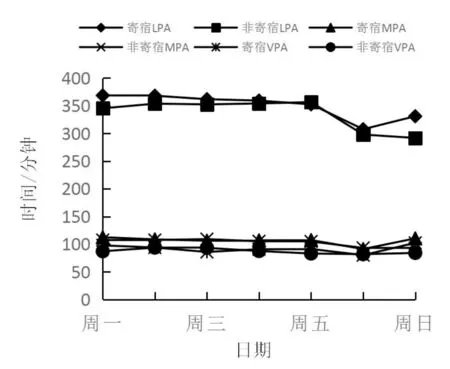

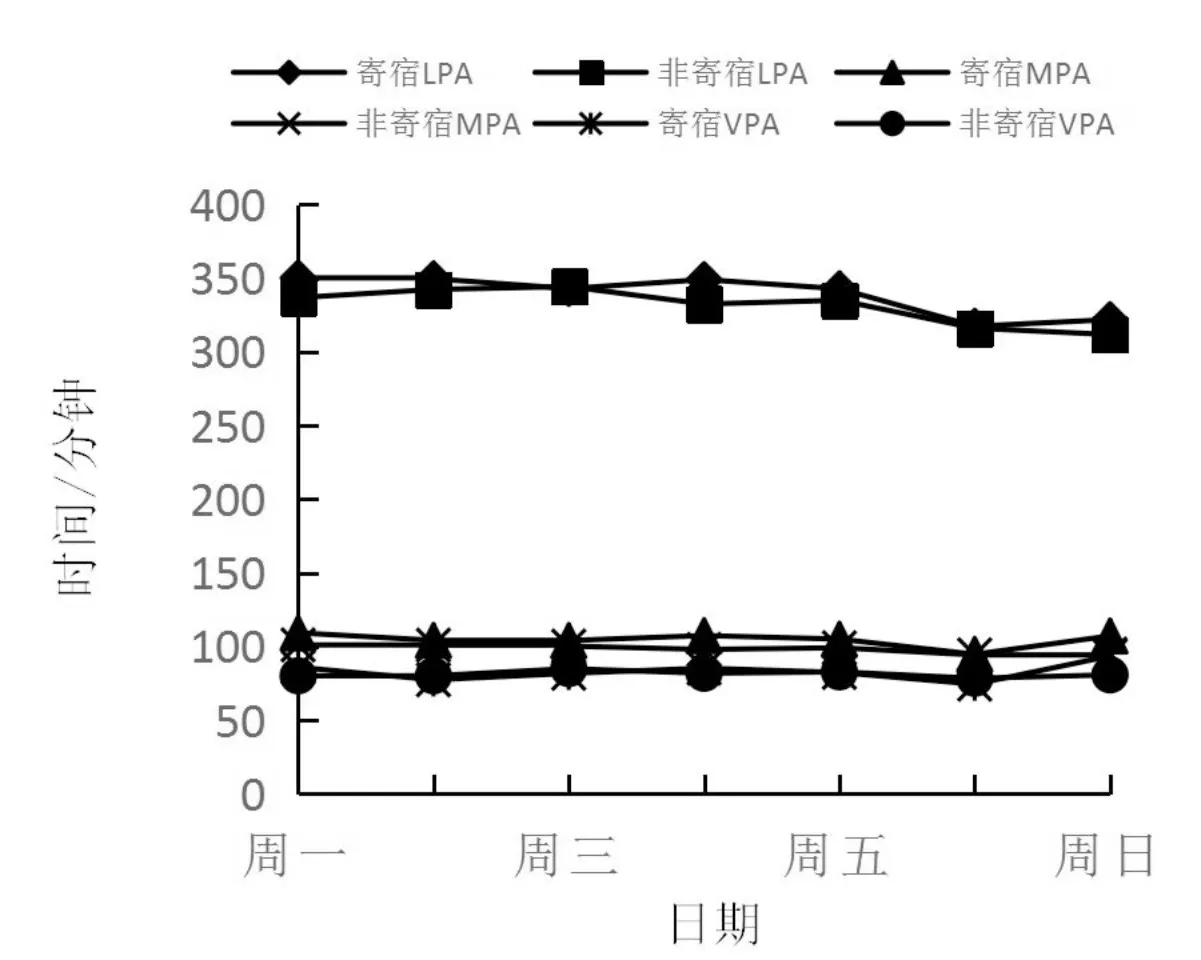

图1至图4显示,从1周不同时段来看,在平日里,不论何种性别和学段中的学生,3种类型(LPA、MPA、VPA)体力活动水平都处于较为平稳的趋势(除初中寄宿男生LPA);在周末,周六出现下降的趋势,而周日又呈现出上升的趋势(除高中非寄宿男生LPA、初中非寄宿女生LPA与MPA以及高中非寄宿女生LPA外)。从1周不同时段来看,在平日里,LPA体力活动水平值(初中寄宿女生除外)均呈现下降的趋势。

图1 初中男生1周内体力活动动态变化情况

学习日期间学生体力活动水平都处于较为平稳的趋势;周六出现急剧下降,而周日又呈现出上升的趋势。平日学生的作息十分规律,每天的体力活动水平并无太大变化。中学生在周六排在第1位的娱乐主要是电视、电脑、手机等静力性项目,所以体力活动水平将会下降。经调查发现,周日晚上是寄宿生返校时间,因此在周日体力活动水平有所回升。

在学习日,初中寄宿女生LPA体力活动水平值呈现下降的趋势。学校体育课是学生体力活动的主要来源,经调研发现,由于学校体育课程安排不均匀,有部分班级集中在一周的前几天授课,导致学生体力活动在平日呈现出下降趋势。

在周末,寄宿学生体力活动高于非寄宿学生。孙蕃[15]对南通市部分学校基于加速度传感器技术的中小学生身体活动三年跟踪研究也发现,周末学生的运动意识淡薄。寄宿生每天学校有固定的安排的“阳光运动”时间,而非寄宿生受到家庭环境的影响,周末通常会参加各种学习班、兴趣班等,所以在周末,寄宿生体力活动高于非寄宿生。

图2 高中男生1周内体力活动动态变化情况

图3 初中女生1周内体力活动动态变化情况

图4 高中女生1周内体力活动动态变化情况

2.3 班主任和体育教师对寄宿生的体力活动态度具有显著的促进作用

此次调研过程中发现,班主任和体育教师利用言传身教(尤其是亲身参与)对寄宿生的体力活动进行指导性干预,能显著提升学生健康信念、知识、行为以及身体素质水平。班主任和体育教师对寄宿女生的促进效果明显高于男生。在校期间寄宿男生表现出更强的体育运动动机,而女生则反之,但她们更易接受班主任和体育教师的干预措施。在我国促进学校健康建设大趋势下,学校方面可以考虑建立班主任和体育教师合作干预机制,对寄宿生的体力活动不足行为进行干预。

3 对策

3.1 加强青少年体力活动的宣传工作,促使更多的寄宿生主动参与体育活动

据《中国儿童青少年体力活动与健康:专家共识声明》[16]报道,目前国内只有不到四分之一(22%)的在校生每天都会从事持续时间为60分钟或以上的体力活动,并且这一数值存在普遍下降的趋势;85.8%的学生每天久坐的时间超过2小时,导致体质水平的下降;每10个学生中只有3个学生在国家体质健康标准中达到“优秀”或“良好”。已有科学研究表明,体力活动不仅能够增进体适能和身体健康,还能提高认知能力和学习成绩[17]。寄宿生在青少年期间的体力活动水平或有氧运动能力,可能与其成年后是否能达到更高的健康水平存在一定的相关性。因此,处于青少年阶段的寄宿学生应积极主动地参与体育活动。

3.2 促进寄宿制中学校园体育文化的建设,营造良好的校园体育活动氛围

教育部颁布的“学校体育工作条例”规定,中小学生每天应有1小时以上的锻炼时间,学校要完善运动场地和设备,为学生体育锻炼提供良好的物质基础,开设体育课程要采用多样化教学手段,激发学生对体育锻炼的兴趣。通常寄宿生具有较高的体育运动兴趣,但受到学校时间管理的限制,仅能参加学校统一组织的各项运动形式,如体育课、课间操、大课间体育活动。因此,学校应尽量安排体育活动课和班级内部组织的体育活动,营造良好的校园体育氛围,促进学生健康和娱乐身心,培养学生的竞争与合作精神、意志品质及创新能力。

3.3 探索建立学校、家庭和社区整体治理的新学生体质健康促进模式

“学校、家庭和社区整体治理”成为当今世界学生体质健康促进模式变革的总体趋势[18],学校对体力活动的支持程度对于促进和推动中学生参与中等至大强度的体育活动至关重要。同时,应当从家庭环境的实际出发,普及科学的体力活动知识,传播行之有效的家教方法,增进与学校的沟通与理解,促成强大的影响合力。中学生所在社区的体育组织的可用性以及体育活动设施能否被方便地使用,也被认为是他们参与体力活动的重要影响因素。因此,近些年来要求“学校、家庭和社区整体治理”参与中学生体力活动干预的呼声逐渐增多,但无论在理论上还是实践中,此模式还面临许多没有解决的问题与困难,需要不断探索和实践。

4 结论

寄宿制的办学模式在一定程度上有利于青少年自理能力的发展,但寄宿中学生的心理和生理处于由不成熟逐渐过渡到成熟阶段,仍然有一些制约因素影响他们的健康成长。本研究分析得出:在平日,赣东北地区中学生的体力活动水平,寄宿女生高于非寄宿女生,寄宿男生低于非寄宿男生,且3种类型(LPA、MPA、VPA)体力活动水平处于较为平稳的趋势;在周末里,周六寄宿生高于非寄宿生,且3种类型(LPA、MPA、VPA)体力活动水平出现下降的趋势,而周日又呈现出上升的趋势。因此,建议学校加强开展适合学生的体育活动,增加校园体育设施;增强与学生家长的沟通交流,努力提高家长对孩子进行体育活动重要性的认识,引导和督促孩子积极参与体育活动,适当提升活动量。同时,也应保证社区中开放空间、体育设施的可便捷使用性,进而建立“学校、家庭和社区整体治理”的新学生体质健康促进模式。