旧城更新策略研究

——以广东省佛山市顺德区陈村旧城区更新改造为例

2022-10-12陈嘉恒

陈嘉恒

(广东省建筑设计研究院有限公司,广东 广州 510010)

0 引言

目前,全国各地纷纷开展旧城更新改造,但在转型过程中还存在很多问题。许多地区仅采取一次性、大规模的更新换代方式,完成改造的新城区仍面临与旧城区相同的问题。鉴于此,应深入分析并研究旧城改造过程中存在的问题,采取有效措施解决问题。

1 城市设计中旧城更新的重要性

旧城更新是对整个旧城环境的规划和设计。城市设计要在景观美学的基础上进行规划。因此,城市设计中的旧城改造应满足城市美学需要。城市改造是城市设计中烘托城市环境的重要手段,完成旧城改造能充分体现城市自身的历史文化内涵,提高城市品位,塑造城市特色,并为城市带来创造力和创新力。在不合理的旧城上进行更新,可以有效改善人们对部分城市的刻板印象,充分体现城市的特色和内涵,为城市带来巨大的经济效益。

2 旧城更新的特点

2.1 呈现新旧更替特征

在当前的社会经济发展中,城市一直处于更新换代过程中。旧城更新不可能在一夜间完成,需要相关城市建设者花费一定时间进行详细调查和规划。

2.2 错综复杂的关联性

在旧城更新过程中,会受到多种因素影响,需相关部门间进行一定程度的协调。在旧城更新过程中,有必要克服产权归属、资金、安置、建设、运营等相关问题。如部分老旧建筑产权不清晰,引发谁改造、谁出资等问题。例如,在拆迁过程中,政府拆迁部门与旧城原有居民需相互配合,以避免“钉子户”影响景观效果。

2.3 整体的协调性

旧城更新不仅要解决交通堵塞、住房紧张、土地布局不合理等问题,还需统筹规划居民迁移。在研究社会结构的同时,还要注意居民的生活习惯和社会心理,确保更新整体的协调性。

3 旧城改造更新实践

以广东省佛山市顺德区陈村旧城街区更新为例。陈村正积极与粤港澳大湾区合作,在接收外界资源的同时,本土基因的价值提升也参与其中。同时,其毗邻全国人流量最大的高铁站——广州南站,陈村作为“广佛同城”的南大门,将承接大量人员流动和进驻,城市空间和品质的提升是陈村发展的重要课题。陈村在工业发展和转型取得辉煌成就的同时,需同步推进城市品质提升及内涵的挖掘。本文运用城市品质提升和注入文化内涵设计理念探索旧城更新设计策略。

3.1 陈村旧城现状

3.1.1 特色要素

1)文化要素——龙津繁荣,旧圩为甚

陈村旧圩地域河网发达,旧时来自北江、东江的货船接连不断,遍布陈村河流水面,明清时期已有典型的水乡集市,人们到河岸集市搬货、中转、询议、交易,热闹非凡。后设立通商口岸,此处更成为商品进出的必经之路,形成繁荣的商业街,米圩、盐埠、布圩及垂虹桥和酿泉桥保存至今。

2)空间肌理——桥、街、坊、园的空间肌理

梳理陈村旧圩的空间肌理,发现其仍保留桥、街、坊、园4种肌理。①桥,垂虹桥和酿泉桥为百年古桥,历史源远流长;②街,保留着杉排街、周涌路;③坊,人文里坊,古韵犹存,张地坊、白门口坊内仍能感受到浓厚的历史气息和人文生活气息,保留有清代建筑罗家大宅、白门口坊的白房子和旧巷道;④园,陈村入口文化广场、沙洲公园、桥南公园是旧圩社区人常来的公共开敞空间,是居民平日休闲娱乐的重要场所,在一些重要节庆点,也会在樟村路至桥南一带举行游花街等活动。

3)生活要素——百年字号,社区维新

陈村美食集中在旧圩,黄均记陈村粉、黄旦记陈村粉、陈村粽、姜撞奶、流记饼家等皆是百年老字号,传承至今。

旧圩社区在2019—2020年进行了社区面貌提升,改造东溪吴公祠,将其作为龙津文化陈列馆,介绍龙津文化的历史。同时改造白门口坊沿街立面,提升垂虹桥壁画、陈村人口广场的颜值。

3.1.2 基地存在问题

1)堵点多、绿点少 停车难、交通不畅、休闲场所不足。

2)渐老化、缺活力 小区老化,缺乏活力、人口迁出到新城。

3)品牌弱、记忆轻 “老字号”缺乏品牌效应,文化底蕴未能在场所上得到体现。

4)标识少、归属缺 标识系统未形成体系,缺乏门户标志物,城市归属感缺失。

3.2 设计目标及策略

3.2.1 设计目标

1)引导陈村高质量发展,改善居民生活 规划应满足老城区居民的基本生活服务需求,优化拥堵路段,改善交通流状况,疏通交通网络。同时,丰富公园景观环境风貌,见缝插绿、主体造绿,通过形式多样、布局均衡的方式解决绿地休闲场所数量少、主题枯燥等问题,以此适应陈村高质量发展目标,提高居民生活配套水平。

2)导入商业、邻里社区功能 针对现状“渐老化、缺活力”问题,在杉排街、周涌路两侧导入商业、邻里社区功能,通过更新、丰富商业业态,为老旧社区的公共空间注入活力。同时,修缮两侧建筑外立面,焕新旧城面貌,吸引人群集聚,塑造陈村“岭南新天地”,让旧城逐渐焕发新活力,重视旧圩商街盛况。

3)以场所为载体注入文化,为城市留下有记忆、有温度的空间 陈村旧城改造既要保证历史文化的传承,又要保证城市的发展。需着重保护老城的原始风貌和文化特色,在开发和建设中融入地域性文化,把具有地域性特色的陈村文化,与场地功能和布局、场地景观风貌相结合,形成弘扬陈村人文品牌的场所,打造具有地方特色的城市景观符号。

3.2.2 设计策略

3.2.2.1 梳理城区次级路网骨架,完善旧城邻里社区配套

通过梳理陈村旧圩次级路网,打通断头路,优化路网结构,形成次级路网骨架,提升片区的道路通行能力,构建交通微循环体系。结合土地利用现状,规划利用现状停车场进行机械化改造,近期优先落实合成路周边、社区单元内部停车场。

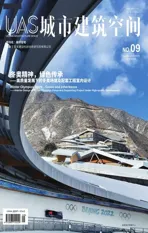

根据片区路网框架、居民“10min生活圈”(200~500m)范围及现状社区分布情况,合理划分基础单元。以居民步行10~15min生活圈为基准,布局社区配套核心,形成社区邻里中心,完善各基层社区配套设施,提升居民幸福感,主要挖掘社区内面积小于100㎡的灰空间,增设社区必要基层设施,形成基层社区公共小型配套空间(见图1)。

图1 方案推演

3.2.2.2 精细雕琢陈村花湾岸线,描绘游河赏花旧圩八景

以陈村河为纽带,沿滨水慢行道挖掘滨河带灰空间,借陈村河水景打造文体游园,串联文体新城和陈村花湾,赋予其文化元素,提升整体活力和居民幸福感,描绘游河赏花,重现旧圩八景。

3.2.2.3 以花之名,通过花满花乡战略,做好旧城绣花功夫

1)入口变花门 通过构筑门户标识,建立导视系统,提升老城属地感。为提升陈村旧城的整体形象与营商环境,将在合成路南、杉排路北及樟村路东,新建3座门户标识景观。挖掘片区的历史文化,挑选建筑、街巷、“老字号”等多个记忆点,设计带有花元素的导视系统,从而方便游客发现片区记忆点,深入了解片区历史文化。

2)道路变花路 环外截流过境交通,环内疏通一横两纵,分类构建主题花路。规划通过道路限行限转等方式,将过境交通截流在该环4条道路上。优化环内3条生活性干道的管制,严控路内停车。结合3条环内道路两侧的业态,以不同形式的花卉为景观主题,通过“十位一体”的景观提升方式打造不同的步行体验。

3)公园变花园 主题化打造四大园,精细化雕琢四小园,丰富景观园林体验。以水乡风情(沙洲公园)、蒙学文化(镇西广场)、岭南精神(梁钊林公园)、花乡风貌(合成公园)及主题花卉为代表,植入陈村旧镇历史,形成不同园林风格的主题花园。重点优化小游园配套设施,规范公园内停车与慢行动线,亮化小公园内的景观小品。

4)内河变花河 生态修复河涌水质,沿岸引入特色花卉,营造陈村旧城花桥。通过净水设施、种植清淤的植被花木,通过“物理+生态”的方式优化陈村河水质。以陈村不同时期的花卉主题,沿水道种植不同的花卉植被,结合不同的树种配置,营造水上花街。结合现状重要区域,如陈村河沿线、水上桥梁等空间进行景观小品设计,更好地营造河道两侧场所。

5)里坊变花坊 复兴旧圩场所,策划圩市趣游线,商埠停车往外引。以旅游场所、休闲场所、生活场所,重构龙津旧圩商街,修复商埠两侧建筑,打造一套龙津专属的标识系统,复兴杉排街、周涌路沿线的圩市,赋予其新的商业业态,焕发旧圩魅力。在停车规划方面,对现状停车场的大小、区位等进行研判,提出立体化改造策略,将商埠内的路内停车外引,改善陈村旧城的停车生态,为龙兴商埠的复兴提供基础支持。

3.3 加强文化要素植入,旧圩繁华场景再现

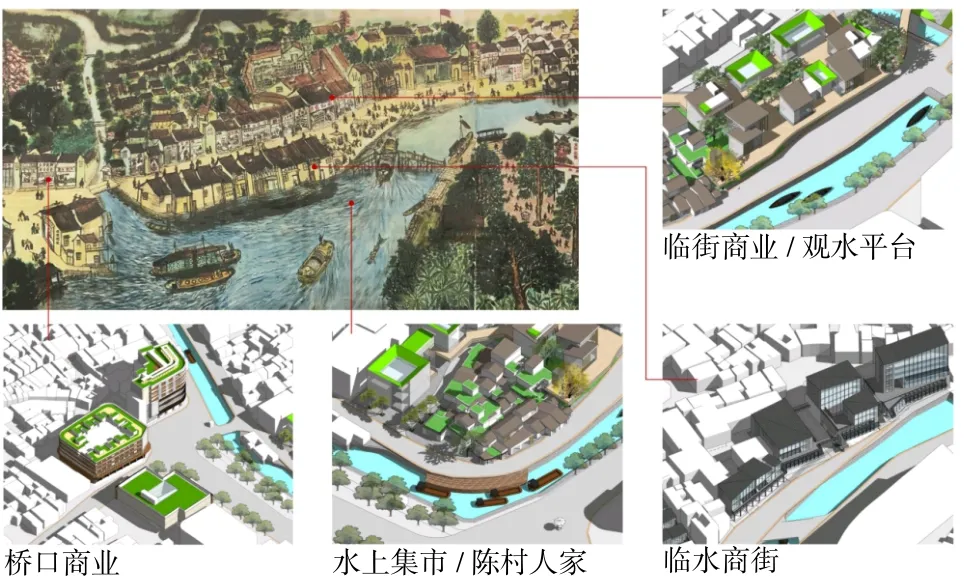

溯源本土文化,重点打造陈村里坊,赋予旧时记忆,包括打造繁华里、龙津圩、旧圩八景。依托杉排街、周涌路、合成路和里坊,串联各个街区打造片区内的不夜商街,包括小商品街、酒吧街、花卉街、纪念品街、小吃步行街等主题街区(见图2)。

图2 旧圩场景改造

4 结语

旧城更新是城市发展的必然选择。在旧城改造过程中,既要注重周边整体格局、传统风貌、周边景观和文物保护,又要注重区域发展,把旧城改造与促进就业、保护历史文化遗产、城市现代化建设相结合,以文化环境保护为补充,最终激发老旧城区的活力,提升整体空间风貌,达到旧城更新改造的目的。