宋代笔记吐蕃文献的史料价值及局限性研究

2022-10-12齐德舜

齐德舜

(河南大学 中国古代史研究中心,河南 开封 475001)

笔记是一切用散文笔法所写的随笔、杂录的统称,写作方式随意,内容包罗万象。宋代是笔记文体撰述的高峰期,在统治者崇文抑武的社会政治背景下,伴随着史学的繁荣兴盛,笔记撰述蔚然成风。宋代笔记种类繁多,除了通用的“笔记”之外,另有随笔、笔谈、笔录、笔丛、丛谈、丛说、漫录、夜话、野录、漫钞、漫志、杂识、札记、日记、杂志、燕谈、纪闻、琐语、闲评等名称。宋代笔记涉及内容非常广泛,朝廷典章、琐闻轶事、人情风土、名物典故、岁时习俗、艺文器物等等,均在其列,其中还包含有极为丰富的涉及吐蕃的文献。

学术界从20世纪80年代即对宋代笔记中的吐蕃文献进行辑录,李远的《青唐录》由孙菊园从《说郛》中辑出并刊载于《西藏研究》①孙菊园:《青唐录辑稿》,《西藏研究》,1982年第2期。,曾布的《曾公遗录》和李心传的《建炎以来朝野杂记》中的吐蕃文献由汤开建和刘建丽辑出,收录于《宋代吐蕃史料集》(二)②汤开建、刘建丽:《宋代吐蕃史料集》,成都:四川民族出版社,1989年。。辑录之外,学术界还利用宋代笔记中的吐蕃文献拓展宋代吐蕃研究的广度和深度,取得了一些学术成果③汤开建在《宋金时期安多吐蕃部落及其地域分布》一文中利用《建炎以来朝野杂记》《曾公遗录》等宋代笔记考证了裕勒萨族、张香儿族、多罗巴族的居地与迁徙;汤开建在《宋金时期安多吐蕃部落佛教信仰》一文中利用《清波杂志》《谈苑》《青唐录》等十余本宋代笔记考证了宋金时期西北吐蕃部落的宗教信仰;祝启源在《唃厮啰——宋代藏族政权》中利用《梦溪笔谈》考证了青唐吐蕃的锻甲技术,利用《挥麈录前录》考证了唃厮啰时期吐蕃部族的交通运输,利用《邵氏闻见录》考证了唃厮啰时期河湟吐蕃与北宋的贡赐贸易等等。。但是总体而言,由于学术界对宋代笔记吐蕃文献的重要性认识不够,再加上宋代笔记吐蕃文献本身零碎松散的特点增加了辑录的难度,在现存500多部宋代笔记中辑录完成的只有3部,尚不足1/100,与宋代正史中吐蕃文献的大规模辑录相比,宋代笔记吐蕃文献的辑录明显偏少。另外,学术界目前对宋代笔记吐蕃文献的研究较为碎片化,仅有的研究成果均表现为个案研究,尚缺乏专门针对宋代笔记吐蕃文献的整体性、系统性研究。本文拟在前人研究的基础上对宋代笔记吐蕃文献的史料价值及局限性作一次全面深入的探索与研究。

一、宋代笔记吐蕃文献的数据与统计

宋代笔记撰述的目的主要是补史阙、资谈助、示劝戒、解疑惑等,其中最为重要的目的就是补史阙。宋代文人有较强的史学意识,他们将正统史书略于记载、疏于刊载的所见所闻之事通过笔记的撰述,将这些事实传于后世而不被历史所湮没,从而达到补史阙的目的。正如王辟之所言:“前人记宾朋燕语以补史氏者多矣,岂特以屑屑记录以谈助而已哉!”①〔宋〕王辟之:《渑水燕谈录》序,北京:中华书局,1985年,第1页。《四库全书》评价宋代笔记《石林燕语》时特别强调其“补史阙”的价值,称“是书纂述旧闻,皆有关当时掌故。于官制科目,言之尤详,颇足以补史传之阙”②〔清〕纪昀等:《钦定四库全书总目》(整理本),北京:中华书局,1997年,第1612页。。

正是由于宋代笔记补史阙的著述目的,其著述者更强调真实性,王明清甚至宣称自己所撰笔记“无一事一字无所从来”③〔宋〕王明清:《挥麈后录》卷11,上海:上海古籍出版社,2012年,第146页。,王得臣说自己的《尘史》“盖取出夫实录,以其无溢美、无隐恶而已”④〔宋〕王得臣:《麈史》,上海古籍出版社编:《宋元笔记小说大观》(二),上海:上海古籍出版社,2001年,第1451页。。补史阙的用意和追求真实性的撰述原则使宋代笔记具有较高的史料价值,这一点在宋代笔记吐蕃文献中也体现得淋漓尽致。

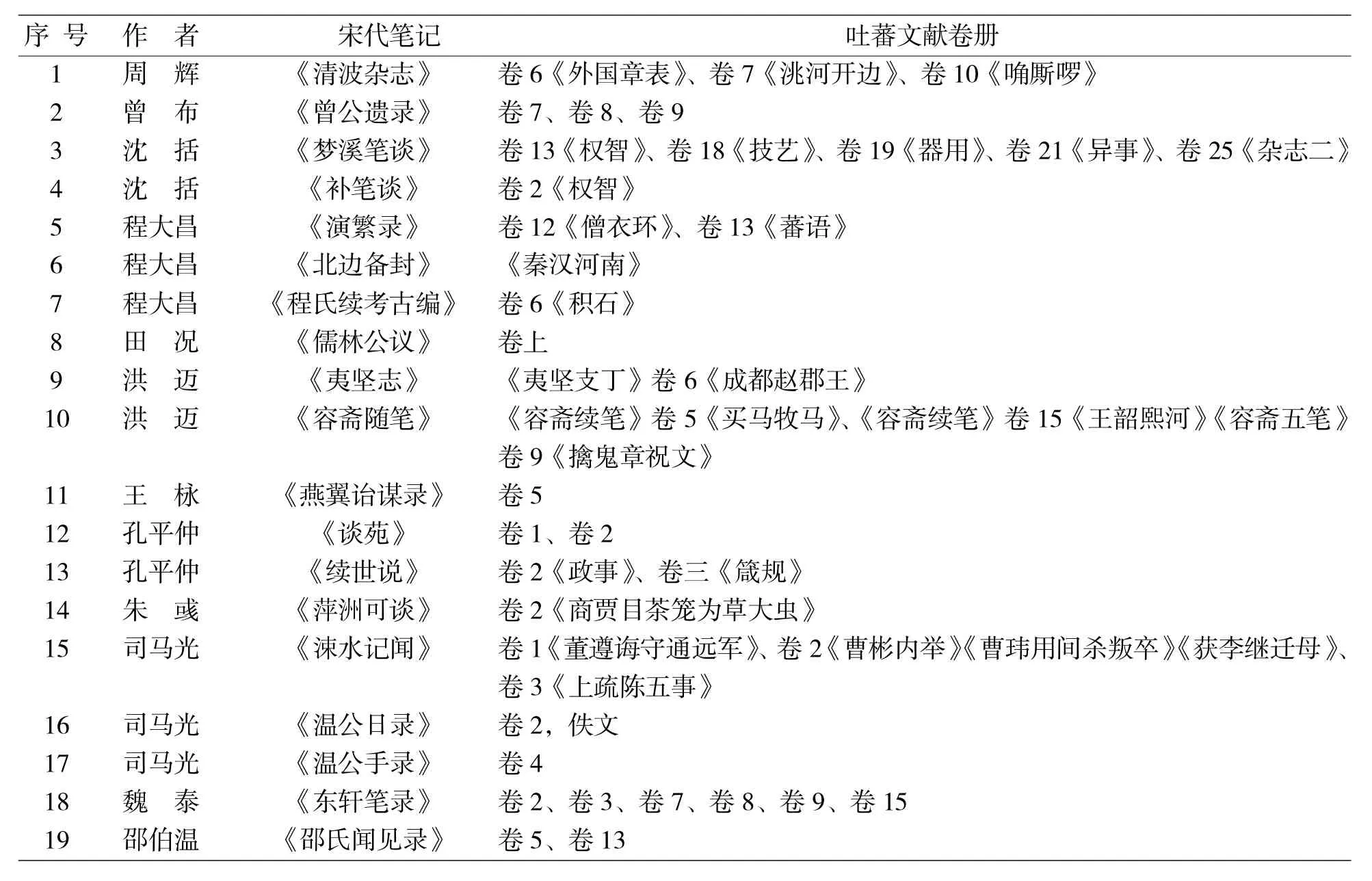

据不完全统计,在现存近500多种宋代笔记中,直接涉及西北吐蕃的笔记有84种,将近10万字,间接提及吐蕃的笔记有100多种,估计数10万字。宋代直接涉及西北吐蕃的笔记简单列表统计如表1:

表1 宋代直接涉及西北吐蕃的笔记统计表

续表1

续表1

除现存的笔记之外,还有一些笔记虽然已经佚失,但是其中亦包含有大量西北吐蕃的相关内容,刘涣的《西行记》就是其中之一。宝元元年(1038),元昊称帝后,宋代西北边境面临的军事压力剧增,为加强对西夏军事力量的抵御,宋朝政府一方面增募兵员,修筑城寨,积极备战;另一方面派遣使者前往青唐城联络唃厮啰,促其出兵助战,以图牵制西夏李元昊。在宋仁宗派往西北联络唃厮啰政权的使者中,最出色完成任务的当属刘涣,“遣屯田员外郎刘涣使邈川,谕唃厮啰出兵助讨西贼”①〔宋〕李焘:《续资治通鉴长编》卷128,北京:中华书局,1992年,第3035页。。庆历元年(1041)四月,刘涣从青唐城返回京都,带回唃厮啰的“誓书”和刘涣亲手绘制的地图,“夏人叛,朝廷议遣使通河西唃氏,涣请行。间道走青唐,谕以恩信。唃氏大集庭帐,誓死扞边,遣骑护出境,得其誓书与西州地图以献”②〔元〕脱脱等:《宋史》卷324《刘涣传》,北京:中华书局,1977年,第10493页。。刘涣将自己出使青唐城的所见所闻撰写完成《西行记》笔记1卷,此书又被称为《刘氏西行录》,现已佚失,“《刘氏西行录》一卷。直昭文馆保塞刘涣仲章撰”③〔宋〕陈振孙:《直斋书录解题》卷7《传记类》,第203页。。

郑骧所撰的《拓边录》和《拓边别录》亦均已佚失。郑骧,字潜翁,信州玉山人,曾经担任熙河兰廓路经略司属官。在熙河任职期间,郑骧把自己的所见所闻撰写成四部著作,“骧在熙河,尝摭熙宁迄政和攻取建置之迹为《拓边录》十卷,兵将蕃汉杂事为《别录》八十卷,图画西蕃、西夏、回鹘、卢甘诸国人物图书为《河陇人物志》十卷,序赞普迄溪巴温、董毡世族为《蕃谱系》十卷”④〔元〕脱脱等:《宋史》卷448《郑骧传》,第13203页。。这四部著作中的《拓边录》主要记载从宋神宗熙宁年间至徽宗政和年间宋朝政府开拓熙河、青唐等地并攻取建置城镇堡案的事实;《拓边别录》为兵将杂事类笔记,主要记述宋朝政府开边河湟时的兵将蕃汉各族军民生活习俗、军事状况、宗教信仰等方面的杂事。

高永年的《陇右日录》是另一种直接记录元符年间宋代西北吐蕃大量史实但是却早已佚失的宋代笔记。高永年为宋代西北边将,元符二年(1099)高永年率蕃兵随王赡大军进取青唐吐蕃政权的首府青唐城,崇宁年间高永年先后担任知岷州、知湟州、熙秦两路兵都统制、贺州团练使等职,崇宁三年(1104),高永年为蕃部多罗巴所杀。高永年将自己在西北征战与任职期间的所见所闻撰写成笔记《陇右日录》,又称《元符陇右录》《陇右录》,“永年略知文义,范纯仁尝令贽所著书诣阙,作《元符陇右录》,不以弃湟、鄯为是,故蔡京用之,虽成功,然竟以此死云”①《宋史》卷453《高永年传》,第13316页。。《陇右日录》早已佚失,现在只能从李焘所编纂的《续资治通鉴长编》中一窥《陇右日录》的相关内容。

汪藻的《青唐录》也是已经佚失且直接与西北吐蕃相关的笔记。《青唐录》共有两种,一种是由李远所撰写,现大部分已经佚失,仅存残本;另外一种则是由汪藻所撰写的《青唐录》,现已全部佚失,仅能在李焘所编纂的《续资治通鉴长编》窥见部分内容。《宋史·艺文志》记载汪藻的《青唐录》共有3卷,“汪藻《裔夷谋夏录》三卷,又《青唐录》三卷”②《宋史》卷203《艺文二》,第5124页。。李焘认为汪藻的《青唐录》是删修李远《青唐录》后的著作,属抄袭之作,“议者即王愍与李远言:青唐四不可守,远自有《青唐录》,汪藻删修,遂没愍远姓名”③〔宋〕李焘:《续资治通鉴长编》卷516,元符二年闰九月壬辰,第12286页。。但是汤开建先生经过深入研究之后对李焘的说法提出质疑,认为汪藻的《青唐录》并非抄袭之作,而是汪藻的新作④参见汤开建《安多吐蕃史四札》、汤开建《宋金时期安多吐蕃部落史研究》,上海:上海古籍出版社,第507页。。

王安石《日录》是另一本已经佚失但是却含有大量宋代西北吐蕃文献的笔记。王安石曾于神宗熙宁二年(1069)拜参知政事并主持变法,熙宁三年(1070)王安石拜中书门下平章事,熙宁七年罢相后出知江宁府。王安石《日录》是王安石在熙宁年间身处权力中枢时记录政事及奏对之语的笔记,又名《熙宁日录》《熙宁奏对》等。《宋史·艺文志》记载王安石《日录》共有78卷,“王安石《熙宁奏对》七十八卷”⑤《宋史》卷203《艺文二》,第5106页。,《直斋书录解题》记载王安石《日录》原有80卷,仅存40卷,“《熙宁日录》四十卷。丞相王安石撰。……书本有八十卷,今止有其半”⑥〔宋〕陈振孙:《直斋书录解题》卷7,第210页。。王安石《日录》虽早已佚失,但是李焘在编纂《续资治通鉴长编》时曾大量引用王安石《日录》相关内容,其中就包括大量与西北吐蕃相关的文献资料。

二、宋代笔记吐蕃文献“补史之阙”的史料价值

宋代笔记具有较高的史料价值,官方史学所记述的多是国家典制和礼法之类的史事,对文人士大夫的活动和底层百姓的生活则几无只言片语,内容丰富的宋代笔记却恰恰弥补了官修史书在这方面所遗留下的空白与不足。另一方面,笔记随意的“条列”式写作方式,各条列之间无太多联系,其字数也不受限制,可三言两语,也能洋洋千言,各条列长短完全依内容而定,这种写作方式使笔记的撰述非常自由,从而保留的信息相对完整。笔记的撰述不受正统写作主流制约,在内容的选择和价值观的表达上相对自由,对于更加全面客观地研究宋代社会提供了重要依据。

笔记虽然是比较自由的一种写作文体,但宋代的笔记作者在撰写时却有着良好的“补史之阙”的观念与宗旨。早在唐五代时期,“补史之阙”就成为文人撰写笔记的重要观念,“言报应,叙鬼神、述梦卜、近帷箔,悉去之;记事实、探物理、辨疑惑、示劝戒、采风俗、助谈笑,则书之”⑦〔唐〕李肇:《国史补》,北京:中华书局,1991年,第1页。。宋代文人继承了这一观念并将之发展,“补史之阙”的观念与宗旨更加明确,如王辟之《渑水燕谈录》就明确表达自己的著述志向就是“补史”,“前人记宾朋燕语以补史氏者多矣,岂特屑屑记录以为谭助而已哉!”⑧〔宋〕王辟之:《渑水燕谈录》,北京:中华书局,1985年,第1页。欧阳修的《归田录》称自己的记述包含着大量“朝廷之遗事”,这些“遗事”都是“史官之所不记”之资料,“《归田录》者,朝廷之遗事,史官之所不记,与士大夫笑谈之余而可录者,录之以备闲居之览也”⑨〔宋〕欧阳修:《归田录》,北京:中华书局,1981年,第3页。。北宋魏泰的《东轩笔录》笔记亦在序言中阐明自己所撰笔记的一个重要目的就是“补史氏之阙”,“事固有善恶,然吾未尝敢致意于其间,姑录其实以示子孙而已,异时有补史氏之阙,或讥以见闻之殊者,吾皆无憾,惟览者之详否焉”①〔宋〕魏泰:《东轩笔录》自序,北京:中华书局,1983年,第1页。。再如另一本笔记《清波杂志》亦明确强调此笔记可以“补野史所阙遗者”,“一日,示余以所撰《清波杂志》十有二卷,纪前言往行及耳目所接,虽寻常细事,多有益风教,及可补野史所阙遗者”②〔宋〕周辉:《清波杂志》张序,朱易安、傅璇琮主编:《全宋笔记》第5编第9册,郑州:大象出版社,2012年,第5页。。可以看出,“补史之阙”是许多宋代笔记作者的基本思想倾向。

宋代笔记“补史之阙”的史料价值得到了后世学者的普遍认可,清代四库馆臣在编纂四库全书时多次提及宋代笔记“补史之阙”的价值,如明确指出《曲洧旧闻》笔记“深于史事有补”,“今考其书惟神怪谐谑数条不脱小说之体,其馀则多记当时祖宗盛德及诸名臣言行。而于王安石之变法,蔡京之绍述,分朋角立之故,言之尤详。盖意在申明北宋一代兴衰治乱之由,深于史事有补,实非小说家流也。惟其中间及诗话文评及诸考证,不名一格。不可目以杂史,故今改入之杂家类焉”③〔清〕永瑢等撰《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第1039页。。另一本笔记《瓮牖闲评》,四库馆臣指出这本笔记所记之事往往不见于其他史书,同样具有重要的“补史阙”的价值,“其所载典故事实,亦首尾完具,往往出他书所未备”④〔清〕永瑢等撰《四库全书总目》,第1021页。。四库馆臣评价另一本笔记《石林燕语》时更是直接点明此笔记可以“补史传之阙”,“是书纂述旧闻,皆有关当时掌故。于官制科目,言之尤详,颇足以补史传之阙”⑤〔清〕纪昀:《钦定四库全书总目》,北京:中华书局,1997年,第1612页。。

瞿林东先生总结宋人笔记“补史之阙”主要体现在三个方面:“因史官不记而阙则补,因史官漏记而阙则补,因野史难得周全而阙则补。”⑥瞿林东:《宋人笔记的史学意识》,《文史知识》,2014年第10期。正是因为宋代笔记这种“补史之阙”的特征,宋代笔记比之唐五代笔记,志怪、鬼神、梦卜内容明显减少,时事纪闻、杂评和学术考辨显著增多;记事中的传奇成分减少,客观而实事求是的成分明显增多。宋代笔记比唐五代笔记更具“补史之阙”的史料价值。

宋代笔记吐蕃文献作为宋代笔记重要的组成部分,同样具备“补史之阙”的史料价值,是宋代正史吐蕃文献的重要补充资料,是研究宋代西北吐蕃必有可少的重要史料来源。

明珠、康奴、灭臧三族是宋代原州(今宁夏固原)的吐蕃部族,《续资治通鉴长编》记载“原州属羌明珠、灭藏二族,兵数万,与元昊首尾相绝邻道”⑦〔宋〕李焘:《续资治通鉴长编》卷138,第3320页。。这三族居地恰好处于西夏与北宋之间,在宋夏之间叛服不定,相比之下与北宋关系更为紧张,“徙原州,……明珠、康奴诸族数为寇”⑧〔元〕脱脱等:《宋史》卷326《蒋偕传》,第10519页。。宋朝政府对三族的经略并没有好的办法,“环、原之间,属羌有明珠、密藏、康奴三族最大,素号强梗。抚之则骄不可制,伐之则险不可入”⑨〔宋〕李焘:《续资治通鉴长编》卷153,第3728页。。除了正史对这三族的记载之外,宋代笔记对三族亦有相关记载,成为宋代正史资料的重要补充资料,“环、原之间,属羌有明珠、灭臧、康奴三种最大”⑩〔宋〕司马光:《涑水记闻》卷9,北京:中华书局,1989年,第174页。。

再如对秦州熟户张家族的研究,宋代笔记吐蕃文献亦起到了重要的“补史之阙”作用。秦州熟户张家族居于渭州,其首领为张小哥,曾被北宋加封为顺州刺史,“吹麻城张族都首领张小哥以功授顺州刺史”⑪〔元〕脱脱等:《宋史》卷492《吐蕃传》,第14159页。。宋代笔记《龙川别志》明确记载张家族居于文盈关以西90里,“文盈之西九十里,号张小哥族,亦名张遵”⑫〔宋〕苏辙:《龙川别志》卷下,北京:中华书局,1982年,第94页。。张小哥亦名张遵,意味着张小哥亦是一名僧人,北宋时期,河湟吐蕃部族谓僧曰“尊”①〔宋〕孔平仲:《孔氏谈苑》卷1,上海:上海古籍出版社,2012年,第137页。。《龙川别志》的记载不仅弥补了正史对张家族居地的模糊记载而且明确了张小哥僧人的身份,对张家族的研究无疑有着重要意义。

还有一些部族为正史所不载,在宋代各种笔记中却有相关的记载,如兀冷部,“熙河部族兀冷投汉已十六年,近为西人擒去,遂率其父携家属邻里二百余口归汉,乞补借职”②〔宋〕曾布:《曾公遗录》卷7,朱易安、傅璇琮等主编:《全宋笔记》第1编第8册,郑州:大象出版社,2003年,第142页。。龙州蕃部李蒙族、董家族、白马丹族,“木瓜平有李蒙族,到村有董家族,近文州则有白马丹族”③〔宋〕李心传:《建炎以来朝野杂记》乙集卷20《龙州蕃寇边》,北京:中华书局,2006年,第892页。。

再如对宋代吐蕃政权首府青唐城的人口构成和布局的研究,宋代笔记同样具有很高的学术价值,甚至起到了不可或缺的重要作用。李远的《青唐录》记载在青唐城定居的不仅有吐蕃人,还有汉人及来往的商人,“西城无虑数千家,东城惟陷羌人及陷人之子孙,夏国降于阗,四统往来贾贩之人数百家”④〔宋〕李远撰,马忠辑录《青唐录》,青海省民委少数民族古籍整理规划办公室:《青海地方旧志五种》,西宁:青海人民出版社,1989年,第10页。。青唐城内还有大约一万多回鹘人,这批人后来迁居湟州,“王赡申:回鹘部落蕃人万余口不肯留青唐,已随军赴湟州”⑤〔宋〕曾布:《曾公遗录》卷9,朱易安、傅璇琮等主编:《全宋笔记》第1编第8册,第267页。。所有的这一切都为正史所不载,从这些零散的笔记记载中得以一窥唃厮啰首府青唐城的人口构成。关于青唐城的布局,《青唐录》也记载得非常详细,“城枕湟水之南,广二十里;旁开八门,中有隔城,伪主居,城门设谯机二重,谯楼后设中门,复设仪门,门之东,契丹公主所居也;西为绝及,夏国公主所居也”⑥〔宋〕李远撰,马忠辑注《青唐录》,青海省民委少数民族古籍整理规划办公室:《青海地方旧志五种》,第10页。。唃厮啰时期的青唐城周围二十里,有八个城门,分内城和外城,赞普居于内城中央,青唐城的内外结构一目了然。

还有关于宋代吐蕃经济研究方面,宋代笔记《画墁录》记载青唐吐蕃政权后期王瞻攻占青唐城后所得财物的状况为正史所不载,“积六十年宝货不赀,唯珍珠、翡翠以柜,金、玉、犀、象埋之土中。元符末官军下青唐,皆为兵将所有,县官十不一二。王瞻以马驼珍珠,每线长六尺,象、犀辈为粗重,弃之不取也”⑦〔宋〕张舜民:《画墁录》,上海:上海古籍出版社,2012年,第75页。。珍珠、翡翠不计其数,王瞻只取珍珠而对象牙、犀角等贵重物品皆弃之不取,从《画墁录》的这段记载可以管窥西北吐蕃的富裕程度。

三、宋代笔记吐蕃文献的局限性

宋代笔记吐蕃文献尽管有着重要的“补史之阙”的史料价值,但是由于有些笔记作者写作时轻松随便、信笔杂记,有的笔记作者本身学识不高再加上写作时比较草率,还有的笔记在流传过程中传抄刻印错误、以讹传讹等等,这就造成宋代笔记吐蕃文献出现良莠不齐,在形式上和内容上均出现某些缺陷,因此在使用时应该甄别鉴定,去伪存真。

其一,从材料上来看,宋代笔记吐蕃文献存在着内容重复的情况。其中有两本及两本以上笔记记载同一件事内容重复的情况,如曹玮设计除掉叛逃士兵之事,赵善璙《自警编》记载如下:

曹武穆公玮在秦州,有士卒十余人叛赴虏中,军吏来告,玮方与客奕棋,不应,军吏亟言之,玮怒叱曰:“吾固遣之去,汝再三显言邪?”敌闻之,亟归告其将,尽杀之⑧〔宋〕赵善璙:《自警编》卷7《善处事》下,朱易安、傅璇琮等主编:《全宋笔记》第7编第6册,郑州:大象出版社,2015年,第242页。。

此事同样记载于司马光《涑水记闻》:

玮在秦州,有士卒十余人,叛赴虏中。军吏来告,玮方与客弈棋,不应;军吏亟言之,玮怒,叱之曰:“吾固遣之去,汝再三显言邪!”虏闻之,亟归告其将,尽杀之⑨〔宋〕司马光:《涑水记闻》卷2《曹玮用间杀叛卒》,北京:中华书局,1989年,第30页。。

彭乘辑《墨客挥犀》亦同样记载此事:

曹武穆知渭州,号令明肃,西人慑惮,由是边境无虞。一日,方召诸将饮食,会有叛卒数千亡奔贼者。候骑报适至,诸将相视失色。公言笑如平时,徐谓骑曰:“吾命也,汝无泄。”西人闻之,以为袭己,皆杀之①〔宋〕彭乘辑:《墨客挥犀》卷9《西人震惮》,北京:中华书局,2002年,第384页。。

还有一种情况是一人两书重复出现同一条材料,如苏轼的《补录:商刻东坡志林》笔记中关于张舜民的一段记载如下:

张舜民芸叟,邠人也。通练西事。稍能诗,从高遵裕西征,中途作诗二绝。一云:“灵州城下千株柳,总被官军斫作薪。他日玉关归去路,将何攀折赠行人。”一云:“青铜峡里韦州路,十去从军九不回。白骨似沙沙似雪,将军莫上望乡台。”为转运判官李察所奏,得罪,贬郴州监税。舜民言:“官军围灵武不下,粮尽而返。西人从城上问官军,汉人兀攃否?或仰答曰兀攃,城上皆大笑。西人谓斩为兀攃也”②〔宋〕苏轼:《补录:商刻东坡志林》卷4,朱易安、傅璇琮等主编:《全宋笔记》第1编第9册,郑州:大象出版社,2003年,第142-143页。。

在苏轼的另一本笔记《仇池笔记》中亦有一段张舜民的记载,内容与《补录:商刻东坡志林》大致相同,只是文字上略有差异:

张舜民通练西事。稍能诗,从高遵裕西征回,途中作诗曰:“灵州城下千株柳,总被官军砍作薪。他日玉关归去后,将何攀折赠行人。”“青冈峡里韦州路,十去从军九不回。白骨似山山似雪,将军莫上望乡台。”为李察所奏,贬郴州盐税。舜民云:“官军围灵州不下,粮尽而返。西人城上问官军汉人兀捺否,答曰兀捺,城上皆笑。”兀捺者,惭愧也③〔宋〕苏轼:《仇池笔记》卷下《西征途中诗》,朱易安、傅璇琮等主编:《全宋笔记》第1编第9册,郑州:大象出版社,2003年,第226-227页。。

兹将宋代笔记吐蕃文献重出材料列表如下(见表2):

表2 宋代笔记吐蕃文献重出材料表

其二,宋代笔记吐蕃文献包含着因果报应等迷信内容。宋代笔记吐蕃文献包含着些许因果报应和神怪迷信的条目,对这些条目应该甄别鉴定,正确使用。如宋代笔记《萍洲可谈》《东轩笔录》《扪虱新话》均提及王韶晚年因滥杀无辜而遭到报应的故事,“王韶在熙河,多杀伐。晚年知洪州,学佛,一日问长老祖心曰:‘昔未闻道,罪障固多,今闻道矣,罪障灭乎?’心曰:‘今有人,贫负债,及富贵而债主至,还否?’韶曰:‘必还。’曰:‘然则闻道矣,奈债主不相放何耶!’未几,疽发于脑卒”④〔宋〕朱彧:《萍洲可谈》卷3,朱易安、傅璇琮主编:《全宋笔记》第2编第6册,郑州:大象出版社,2006年,第180页。。还有一则是王韶攻洮州之前停止屠城而得到善报的故事,“枢密王公子纯攻洮州,坐于城下,议欲屠城。忽墙圮,有二戎卒操刀向公。遽执而戮之,屠城之谋遂决。将及半,有小儿饮乳于亡母之侧,公侧然伤悼,禁戢其事,仅免屠焉。是年采生”①〔宋〕吴曾:《能改斋漫录》卷13,朱易安、傅璇琮主编:《全宋笔记》第5编第4册,郑州:大象出版社,2012年,第104-105页。。这两则故事宣扬的均为因果报应的迷信,但是从另一方面来看,王韶早年在“熙河之役”中可能确实存在着滥杀无辜的行为。

其三,宋代笔记吐蕃文献存在着相互矛盾、以讹传讹的问题。前文已经提到,由于作者水平参差不齐再加以吐蕃地处遥远,这就造成宋代笔记吐蕃文献良莠不齐,错误频出,相互矛盾,以讹传讹等诸多问题。如关于刘涣出使青唐城一事,宋代诸多笔记均有提及,但是却相互矛盾,如关于刘涣出使青唐城的时间,《清波杂志》既记载刘涣出使青唐城的时间为宝元年间,“宝元间,遣屯田员外郎刘涣奉使唃厮啰,番中不识称朝廷,但言“赵家天子及东君赵家阿舅”,盖吐蕃与唐通姻,故称“阿舅”,至今不改”②〔宋〕周辉撰,刘永翔校注《清波杂志校注》卷6《外国章表》,北京:中华书局,1994年,第250页。。同时在同书中又记载为康定二年(1041),“康定二年,刘涣奉使入西羌,招纳唃厮啰族部”③〔宋〕周辉撰,刘永翔校注《清波杂志校注》卷10《唃厮啰》,第426-427页。。另一本笔记《东轩笔录》则将刘涣出使青唐城的时间明确记载为宝元二年(1039),“宝元二年,遣屯田员外郎刘涣奉使,涣自古渭州抵青塘城,始与唃氏遇”④〔宋〕魏泰:《东轩笔录》卷3,北京:中华书局,1983年,第33页。。另一本笔记《儒林公议》则记载刘涣出使时间是康定初年,“康定初,元昊扰边,官军覆没。屯田员外郎刘涣抗章请使唃氏,令率众击元昊,以分兵势”⑤〔宋〕田况:《儒林公议》,《全宋笔记》第1编第5册,郑州:大象出版社,2002年,第91页。。三本笔记竟然出现四个时间,这就需要利用更多的史料来鉴定真伪。

综上所述,正是依靠宋代笔记吐蕃文献的相关记载,宋代吐蕃研究才得以向纵深发展,《续资治通鉴长编》大量抄录宋代笔记《青唐录》的事实说明早在宋代学者们就已首肯宋代笔记吐蕃文献的史料价值。宋代笔记吐蕃文献能与史书中的相关记载相互印证,相得益彰,说明它的真实性和可靠程度很高,史学价值不容小觑。另一方面,笔记随笔记录的特点和不拘一格的体例本身具有一定的随意性,笔记撰述者学术素养参差不齐,对相关史实了解程度不一,特别是吐蕃部族地处边疆,除边将和朝臣的笔记之外,部分宋代笔记作者对吐蕃部族的记载属于道听途说,资料来源缺乏权威性,再加上参考资料不同,造成龃牾很多。在使用这类笔记材料时一定要注重甄别、鉴定,通过各种史料的相互印证达到去伪存真,最大限度地发挥宋代笔记补史阙的史学价值。