山东莒县周姑戏剧团生存现状调查研究

——以徐家班周姑戏剧团为例

2022-10-11夏鑫莹

夏鑫莹

(青岛大学,山东 青岛 266000)

在《中国戏曲曲艺辞典》中记载:“周姑戏也叫肘鼓子,民间小演唱,清代中叶流传于山东南部,打狗皮鼓伴奏,逐渐与用弦乐器伴奏的拉魂腔合流……”作为一种民间小戏的艺术形式,周姑戏不同于在全国具有一定影响力的大剧种,它的创作、编排、表演都是由土生土长的农民完成的,在一定程度上反映了当地人民的语言、生活、思想、行为、习惯等,是劳动人民智慧的结晶,也深受人民群众的欢迎,于2009年成功入选山东省级非物质文化遗产。

一、发展历史

肘鼓子是在山东地区流行的花鼓秧歌的基础上发展而来的,有着极其旺盛的艺术生命力,它伴随着饥荒的游民传播,分为东、西、南、北四路,在我省各地区及河南等地流传开来,有着极强的生命力。往东路发展的肘鼓子在莒县、临朐等地形成周姑戏,在五莲等地发展成茂腔,在胶州发展成柳腔;往西路发展的肘鼓子在淄博地区形成五音戏;往南路发展的肘鼓子流入鲁南,结合当地语言、风俗习惯,形成柳琴戏,也称“拉魂腔”;往北路发展的肘鼓子在滨州等地形成扽腔,变体丰富。

周姑戏在莒县流行广泛,历史久远,因此关于周姑戏何时入莒这件事也是众说纷纭,主要分为两种说法,一种是明代末鲁南等地的一些卖艺乞讨的人来到日照境内,他们手里抱着月琴,边走边弹边唱,是乞讨者要饭的帮腔;有的则采用两人搭档组合的方式,其中一人抱琴弹奏,另一人打板行腔,这种说唱形式,暂没有成行,更无角色分配可言。后来,逐渐发展成几人搭档组成戏班,有了角色分配,开始了半营业性质的演出,这使他们有了一定的收入或口粮。随着演出经验不断增加,唱腔也不断发展,在走南闯北的演出中他们吸收了花鼓秧歌、京剧、吕剧、柳琴戏等唱腔,伴奏乐器也从单一的打击乐器发展为二胡、扬琴、月琴等乐器。另一种说是,在清乾隆、嘉庆年间,莒县北部地区有一名姓周的村姑,因为不满父母包办的婚姻而离家出走,只能以乞讨为生,为争取别人同情,她每到一家便诉说自己的不幸身世,委婉的唱腔极其吸引人的注意,久而久之人们便把这种如哭如诉的腔调称为周姑调,后被乞讨者沿用为唱文字讨饭的帮腔,边走边传使周姑戏得以发展并广为流传。

因上述说法年代久远,暂无法考证,现有资料和人员支撑的是周姑戏老艺人徐庆余的传承关系,据他介绍,早在清咸丰年间,刘光民便将周姑戏带到了莒县,他外号为“南蛮子”,从南边流浪而来,后在莒县定居并组成了周姑戏班进行演出。这一时期周姑戏开始了以家庭成员为主或搭档凑班组成戏班演出,成为半职业性的小剧团。徐庆余的爷爷徐佃选便师从刘光民,单是从祖辈相传这一传承系统来看便已传三代。从这条传承链来看周姑戏大约在18世纪末就已成规模,因此可说周姑戏进入莒地最少已有二百年的历史。

二、基本特点

周姑戏演出形式简易方便,在街道、田地、庭院皆可演唱,在发展过程中不断汲取京剧、吕剧等其他戏剧音乐的特点,并结合当地的语言特色,形成了其独特的艺术风格:诙谐幽默、乡土气息浓厚、朴实易懂。内容以表演民间故事为主,多反映男女爱情、家庭伦理等生活片段,因其贴近生活,颇得群众喜爱,特别是农村妇女的喜爱。

周姑戏的唱腔以莒地方言为基调,口语化很强,调式以徵调和宫调为主,徵调式欢快活泼又细腻绵长,适合旦角使用,利于情感表现;宫调式刚劲明快,适合生行。唱腔最大的特色在于句子最后的尾声常用哎、咦、呀、哟、嗬等衬字,演唱中经常同主音转换,节奏短促,迅速有力又饱含深情。唱腔属典型的板腔体,唱句分为二十四韵,二十四韵又分为十二大韵和十二小韵,歌词句式多运用排比的手法,一般用对称的上下句式作为唱腔的基本单位,在基本句式之上也常增、减字数,非常灵活多变。

周姑戏虽是民间戏曲小剧种,但在传统古装剧目中曲调、唱词、动作都有严格的程式,注重唱腔的韵味,周姑戏的角色划分与京剧中的角色差不多,也有生、旦、净、末、丑之分,可以说是行当齐全。发展早期也像京剧一样由男性反串饰演旦角,现在随着社会风气的开化,女演员的增加,男性反串表演的情况已经较为少见了。另外周姑戏也有文戏、武戏之分,文戏感情充沛,武戏场面精彩,传统文戏剧目有《四大京》《八大记》等,传统武戏剧目有《四平山》《四宝山》等。伴奏乐器从最开始使用的小鼓、竹板或铜盆敲打节奏,演变到现在主要用月琴伴奏,配以二胡、扬琴或者京胡等乐器。

莒县周姑戏历经百年传承至今,在此过程中,大多数学习者因热爱而参加,以自愿为基础,传承比较松散、业余性较强,既没有师出一门的要求,也没有家族传承的束缚,因此传承谱系十分繁杂,呈网状型分布。其中传统剧目曲谱的传承依靠腹本传授的方式,至今流传下来的传统剧目仍有300多个,传统古装剧目基本保留了150-180年左右的原貌。

三、徐家班周姑戏剧团生存现状

在莒县境内有一民谣:“周姑戏,娘们的事,男人不屑听,老婆抹上蜜。”据说有一妇女因为着急看周姑戏差点把孩子弄丢了,闹出乌龙,虽然事情可能含有一定的夸张情节,但足以反映当时人们对周姑戏的喜爱程度,“宁舍一顿饭,不舍周姑戏”,周姑戏在莒县的地位便如同二人转在东北的地位。但进入21世纪后,随着科技的发展进步,手机、电脑、网络、影院的迅速普及,人民文化生活越来越丰富,给传统小戏的发展带来巨大的冲击,人们不再像以前那样翘首以盼剧团来演出,观众也基本都是中老年人,周姑戏由盛转衰。至今活跃在一线的剧团仅存19个,包括徐家班周姑戏剧团、夏庄镇周姑戏剧团、綦山物华周姑戏剧团等,这19个剧团均为个人组织创建的,大部分剧团设于村庄或城郊,一般以镇为单位,规模较小,组织较松散,人数在10至20人左右,往往是一人兼数职,剧团基本遵循三个“自”方针:“自筹经费、自主经营、自我发展”,虽然莒县地区周姑戏剧团数量较多,但组织形式都是民营,存在形式较单纯,剧团间有较强的相似性,故而本文选取有非遗传承人的徐家班周姑戏剧团进行重点介绍。

徐家班周姑戏剧团位于莒县小店镇,原为成立于1980年的东方周姑戏剧团,现任徐家班周姑戏剧团团长的赵兰云老师是剧团第六代传承人,第五任团长是赵团长的师傅,周姑戏省级非物质文化遗产传承人徐庆余。现有人员17名,都是团长优中选优从周边地区选出的能手,除莒县本地外还包括临沂市沂水、沂南等地。演员有11名,伴奏人员6名,乐器包括二胡、月琴、扬琴、笙、鼓板、大提琴。大提琴的加入使伴奏保证了必要的低音声部,丰富了乐队的和声,也让我们看到时代发展和国际化影响其发展进程。团员年龄大多在50岁以上,年轻人较少,多数人文化程度相对较低,但因自幼听着周姑戏长大,在耳濡目染的文化氛围和一次次的刻苦练习和演出实践中,他们拥有了扎实的基本功,有着较强的驾驭角色的能力。

剧团的演出情况直接决定剧团的生存状况。徐家班周姑戏剧团现一年大约演出200多场,演出性质主要分为政府指令性演出、商业演出、比赛汇报演出三大类。其中政府指令性演出主要包括大型文化性活动开幕闭幕演出、“一年一村一场戏”“戏曲进校园”等;商业演出主要是为老人庆生、红白喜事、庙会集市等活动。在收入方面赵团长说:“剧团自负盈亏,没有固定工资,根据演出场次,去掉基本费用,剩余的分发给各位演员,所以年轻人一般没有愿意学的,现在出去打工一天都能挣二三百,但演戏挣的太少了。”

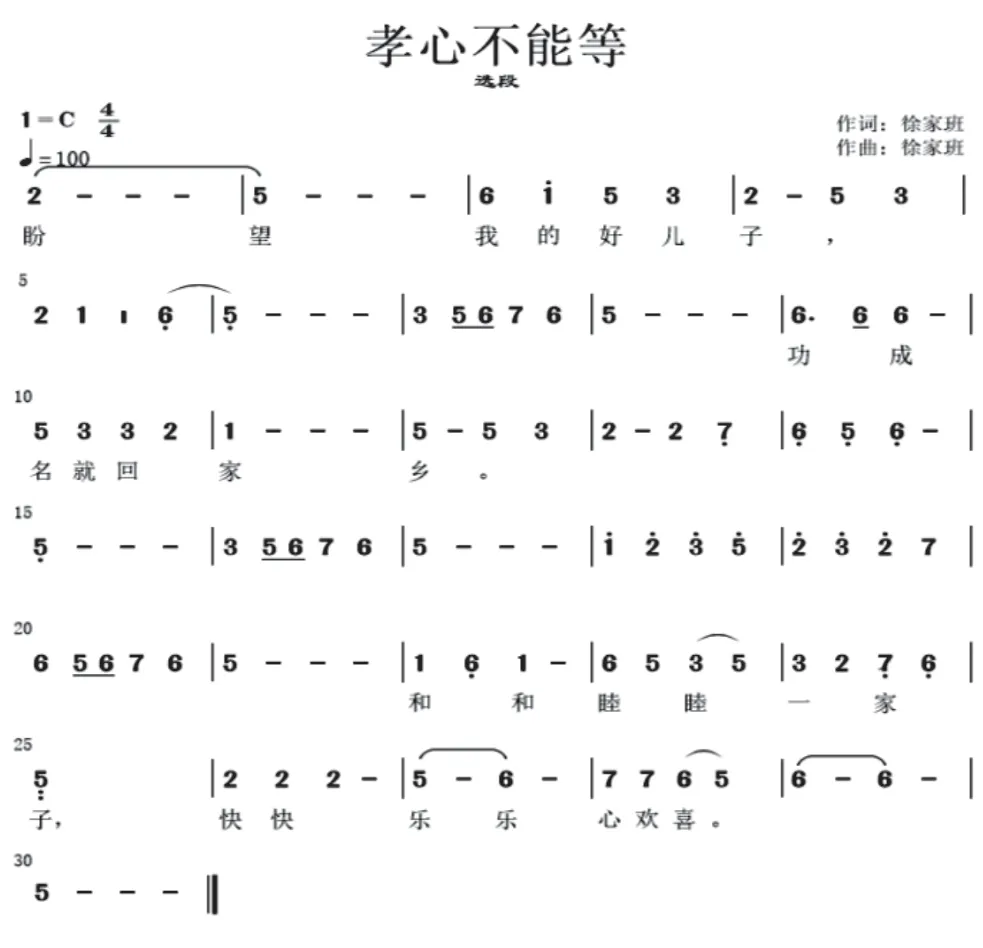

徐家班周姑戏剧团演出的剧目可分为两类。传统古装剧目有:《四大京》《八大记》《双换》《王定宝借当》《龙凤面》等。新编现代剧目有:《娶婆婆》《好亲家》《一件破棉袄》等。传统古装剧目保留着口传身授的传统传承方法,没有乐谱。徐家班周姑戏剧团也顺应时代的发展编创了现代剧目,这些现代剧目大多都是剧团成员自己新编创的剧目,徐家班周姑戏剧团编创的代表性现代剧目有《孝心不能等》《婆婆也是妈》《人间正道》《法网难逃》等。新编剧目的旋律为新老结合式,既有新编创的旋律,也有老剧目中的经典曲调,以新创旋律为多,使用乐谱。关于传统剧目与现代剧目的演出比重问题,赵团长表示:到外面比赛一般是选择现代剧目,在本地演出是古装剧目的演出比重更大一点。就观众来说,70前的观众一般更喜欢古装剧目,70后的观众则更倾向于现代戏。

徐家班周姑戏剧团代表日照市参加在济南章丘文博中心举办的第二届山东省庄户剧团比赛,在山东各地区活跃的剧团齐聚这里,徐家班凭借着《孝心不能等》这个原创剧目在此次比赛中荣获佳绩,收获了三个奖项:剧中妈妈的扮演者团长赵兰云老师荣获“十佳演员奖”、《孝心不能等》荣获“优秀剧目奖”,凭借着这个剧目日照市文化和旅游局荣获“优秀组织奖”。这个剧目主要弘扬孝敬父母的主旋律,故事讲述了学业优异的国华觉得要报答父母的养育之恩就必须成就一番事业,大学毕业后选择离开家乡独自到广州打拼,因创业初期事务繁忙,他连续五年没有回家,只留家中的父母日夜思念。母亲怕打扰儿子的工作,即使父亲因思念过度得了病,也一直没有和儿子说。终于5年后儿子事业有成,带上女朋友回家,回家后才知道真相 ,他看到痴呆的父亲泪如雨下,用撕心裂肺的忏悔声奇迹般地唤醒了父亲,他恍然大悟,真正理解时光不等人,百善孝为先。

谱例1选自《孝心不能等》中的《老伴老伴》这一唱段,由母亲演唱。老伴因思念儿子得了病,又怕告诉儿子他着急,耽误了儿子的工作,老母亲承受着两方面的烦恼,只能趁着老伴休息,倾吐一下自己沉重的心情。唱腔中带着悲伤和希望,将坚强的老母亲形象展现得淋漓尽致。歌词以七字句为主,常用排比句式,旋律方面常用56765-唱腔组合,使地方方言与旋律完美融合,具有浓郁的莒地风味。

谱例1

这部戏的伴奏还巧妙运用了经典流行歌曲旋律,例如国华大学毕业要离开家乡去广东创业,爸妈在车站为他送行时的演唱中,伴奏借用了《儿行千里》的旋律;三年后,父母倾吐对儿子的思念时,伴奏又借用了《常回家看看》这一经典旋律,巧用这些人们熟知的经典旋律,让观众瞬间明白这一唱段要表达的内容。

不仅是《孝心不能等》,徐家班还有很多原创性剧目在其他比赛中获奖。“台上一分钟,台下十年功”,赵团长说虽然《孝心不能等》这部戏获得了不错的成绩,但在演出过程中,还是能发现一些问题,会时时修改完善,一出戏的诞生需要用心打磨、用情演绎,正是因为付出了这些努力,徐家班周姑戏剧团才屡屡取得佳绩。

四、剧团传承发展建议

历史是前进的,每个时代都有自己独特的印记。而如何更好地使传统民族音乐传承发展是一个永恒课题,自改革开放以来,随着科学技术的发展,社会的政治、经济、文化等都有很大发展,进入21世纪社会环境更是多元化,时代发展、环境变化、生活方式变迁等方面都会影响到传统音乐的发展,周姑戏作为传统音乐的一个小分支,同样面临这个问题。

面对重重困难,地方戏曲应该如何迎来新生,为使这一古老的地方“非遗”剧种重焕生机,结合上述情况,提出以下几点建议:

(一)记录传统剧目、创编现代剧目

周姑戏传统古装剧目的传承,长期以来都是以口传心授的方式进行着,没有专业人员来记录曲谱。采用这种传承的方式拥有一定的弊端,例如在传授过程中出现失误,就会有一错到底的情况。最严重的结果是如果老艺人在离世前没有把这个剧目传承下去,则意味着这个剧目将彻底消失。因此剧团成员有责任去完成这项工作,守护和传承好传统的古装剧目。

传承十分重要,创新和发展也不可缺少。这就要求剧团成员结合当地文化创作优秀剧目,创作好剧目的关键就在于编剧和作曲。对周姑戏这个小剧种而言,这些任务就落在了剧团演员的身上,在创编新剧目时可以将富有浓郁地域特色的文化资源结合实际情况加以改编,有效地为创作服务。

(二)完善剧团制度、培养后备人才

从莒县地区民营周姑戏剧团目前的情况来看,这些剧团基本都没有一个健全的领导机构,也没有建立严格的管理制度和奖罚机制,要想在这个快速发展的时代和复杂的环境中得到比较充分的发展,就必须要有一个合适的管理制度,这样才能够吸引人才、留住人才,形成一个相对稳定并且配合默契、凝聚力强的团队。

想要创建一支优秀的团队,人才必不可少。戏曲教育有其自身规律,戏曲演员的培养更是一个漫长的过程,通常需要几年的学习,对戏曲来说一般是从小开始熏陶,至十多岁左右开始正式学戏,后在舞台上不断磨练成长。反观现在周姑戏剧团的传承人,以上了年纪的中老年人为主,因此一定要抓住“一校一年一场戏”这个宝贵的机会,向青少年展现周姑戏的魅力,让他们了解、喜欢、学习周姑戏。后备人才不仅仅是演员和伴奏演员,专业策划、宣传等人员的作用也至关重要,是剧种能够长久发展的关键之一。

(三)保持本我发展、紧跟时代步伐

在发展周姑戏的过程中不能一味去迎合市场,丢了自己最本真的东西,但也要跟上时代的变化发展做出相应的改变。例如以前周姑戏的舞台以简为主,舞台背景较朴素单调,现在有条件的地方会运用屏幕背景,背景随剧情的变化而变化,并加之灯光、舞台装饰,达到更好的舞台效果,吸引更多年轻人的关注。

再就是利用自媒体扩大宣传范围。随着科技的发展,微博、快手、抖音等一大批自媒体软件获得了广大群众的欢迎。自媒体的出现使信息具有平民化、多样化、普泛化的特点,人们可以随时随地发表信息。如何利用好这些平台对周姑戏进行宣传变得至关重要,例如在演出过程中,可以用视频记录下来,上传至网络让更多人看到,还可以利用直播软件进行直播,不仅让现场的观众一饱眼福,甚至可以吸引全国各地的观众,另外直播平台一般都具有打赏功能,在宣传的同时增加额外的收入,用以维持剧团的发展,可谓一举两得。充分利用网络的力量,还可以建立微信公众号、周姑戏网站等方式,让戏迷们也有交流、探讨的平台。

(四)走出舒适区域,追求长远目标

目前周姑戏剧团的演出范围主要是在日照、临沂、潍坊等地,这些地方属于东路传播范围,有一定的周姑戏生存土壤。能否跳出一块区域,走向山东的其它地方,甚至努力让周姑戏走出山东。这是剧团发展值得思考和值得去尝试的问题,将目光放长远,去争取更广阔的生存市场,这个过程一定充满艰难困苦,但如果一步步去尝试,周姑戏的发展绝对会迈上一个新的台阶。

五、结语

习总书记在讲话中提出,中华优秀传统文化是我们最深厚的文化软实力,也是中国特色社会主义植根的文化沃土。不仅是周姑戏,全国地方戏剧种的生存都面临着巨大的危机和挑战,据调查显示,从上个世纪50年代全国的地方戏曲剧种从360种左右发展到今天生存状态较好的剧种仅剩几十个。民间音乐的发展与民间艺人的努力是密不可分的,戏曲音乐的发展就是由这些民间艺人组成剧团来推动的。剧团的兴衰存亡一定程度上反映了当地民间戏曲的传承发展情况,可以说,创造民间戏曲辉煌离不开剧团,挽救民间戏曲于危机离不开剧团,传承与创新民间戏曲离不开剧团。对这些正面临困境、濒临消亡的剧种和团体来说,在政府加大保护力度的同时,更要积极加大自救力度,寻求创新发展。在保留剧种原有剧目、唱腔特点、表演特色等精华的基础上,多创演弘扬中华精神,讴歌新时代的“时事新戏”,积极自我宣传,培养后续人才。同时,剧团还需依靠社会各界的帮助和支持,共同为“非遗”文化、民主文化营造良好的社会氛围,在宣传、呼吁非遗传承的今天,也希望能有更多人将目光转移到这一群辛勤付出、坚守传承的剧团人员上,这群人的身上有着让人为之动容的守艺人精神。