遇见黄东:18-19 世纪珠江口的小人物与大世界

2022-10-11撰文程美宝

撰文=程美宝

“18 世纪像个慢条斯理的老太太,用她一套粗糙笨拙的方法,不声不响地为下一世代铺路,而且无声无息地残存了好一段时间。”曾在1775年到访过皇家学会并在Fleet Street 小酌的黄东,大概正是这位历史老人的一种青年化身吧。

“世为迁流,界为方位”。黄东所在的“界”——空间——亦有亦无。在省城西关的商馆区打滚过一阵后,他随英国东印度公司的船员登上洋船,从珠江口出发,遍历许多暗礁,进入广袤的洋面。这片洋面连接着一个又一个港口,让黄东和许多跟他情况相若的小人物,在许多东西方的大人物未敢逾越东西时,下南洋,出西洋,到19世纪更横跨太平洋,落脚美利坚。

在18 世纪,对清廷来说,黄东“离境”,属被“夷人夹带 ”或“偷载出洋 ”,地方官是要照讳盗例革职的。但对外国而言,黄东“入境”,似乎不需要什么签证或居留证,尽管这不等于说他会得到“平等对待 ”,毕竟他是一个“外人”。

更值得讨论的是,黄东身处的“世 ”——时间——是长是短不好说。用中国纪年来说,是乾隆中后期到嘉庆初年,有人说这段时期标志着中国“由盛转衰”;用西方纪年来说,好像不过就是一个数字——18 世纪。然而,近二三十年,史学界曾流行过一个名为“漫长的18 世纪”的说法,也许有助我们用另一个角度思考这个时代。

我们不妨把“漫长的18 世纪 ”看成一个比喻,这段时期,在我们备受19 世纪的历史和历史观影响的现代人看来,很朦胧,很缓慢。的确,黄东在英国时,世界各地包括英国的步伐是很“慢”的——1751 年乘马车从伦敦去牛津要花上两天,1828 年则是六小时——我们可以想象,黄东1775年从伦敦去一趟牛津至少也得要一至两天吧。黄东跟老布莱克住在伦敦,也许颇能感受一些城市气象,但当时英格兰百分之八十五的人口仍住在居民少于一千的乡村或小市镇里,乡郊大部分的土地则掌握在少数的贵族和绅士家庭手中。

作者:程美宝

出版商:香港中华书局

出版日期:2022年5月

ISBN:9789888760909

装帧:平装

页数:304

分类:岭南文化/近代中国

在创造历史的人当中,除政治家、士大夫、学者等大人物外,还有诸多名不见经传的小人物。在中国的大门更全面地向世界打开之前,珠三角及澳门地区,作为与资本主义时代的西方国家有着长达近三百年交往的地方,生活在这里的许多市井小人物,已经在日常生活的各个方面,与西方人有非常广泛和深入的交往。

《遇见黄东:18—19世纪珠江口的小人物与大世界》一书,记录他们为了谋生,以种种方式,从事与西方人千丝万缕的职业,让他们有需要也有机会从西方人那里学习一套新的知识、技能、词汇和语言,他们的世界与世界观,也随着数百年来发生的政治与社会变迁而有所改变。

那时的英国,仍是一个“贵族—平民”的等级社会,而不是一个“资产阶级—无产阶级”的阶级社会。黄东生活在老布莱克先生、班克斯爵士、多塞特郡公爵等重重荫庇的圈子里,属于现在所说的“慢活 ”,相信感觉颇悠游,但不一定很自在。

黄东当然不会想象得到,这个显得有点“慢”的洋人社会,正是逐步以贸易和建立殖民地的方式在全球扩张的大英帝国。那时候的英国政府,不一定有一张很清晰的帝国扩张蓝图,但国家对资源的索求,商人对利润的追逐,绅士或准绅士们对博物和东方文化的兴趣,以及三者的结合,成就了英国19 世纪在世界的政治和经济地位。

黄东也许没有完全明白为什么布莱克父子要花那么大的气力去搜集各种植物资料,小心翼翼地把种子寄回英国,要他解释这解释那;为什么班克斯对中国的万事万物都那么感兴趣,老是向他问东问西;为什么那位波特兰公爵夫人,不过一介女流,却要他辨识中国皇帝的年号,换算中西纪年;为什么东方学家琼斯唸唸叨叨,老是要他帮忙翻译《诗经》。

黄东对各人的问题有问必答,尽量满足各方的需求,甚至回到广州,也不忘向他的英国朋友寄书籍和手信。黄东看来是个尽职的“事仔”,可靠的朋友。当然,他回国后以外贸为生,我们也可说他懂得礼尚往来的营商之道。

循着这个引喻,19 世纪就显得很急速了。我们不知道黄东何时去世,假定1775 年他年约20,鸦片战争前夕也已经80 多岁了,以当时的人均寿命算,谅必不在人世——顺便一提,班克斯和潘有度这两位通过书信神交的朋友,不约而同在1820 年去世,前者享寿77,后者65,都没有亲睹中英战争的一幕——无论如何,黄东很难想到,他住过六七年、结交了许多朋友的那个国家,后来会派军舰远征,封锁广州、厦门,长驱直上,攻占定海,直抵津门。继而又从虎门入黄埔,兵临省城,闯入三元里,登上镇海楼。

扫描二维码可进入购书渠道购买本书。

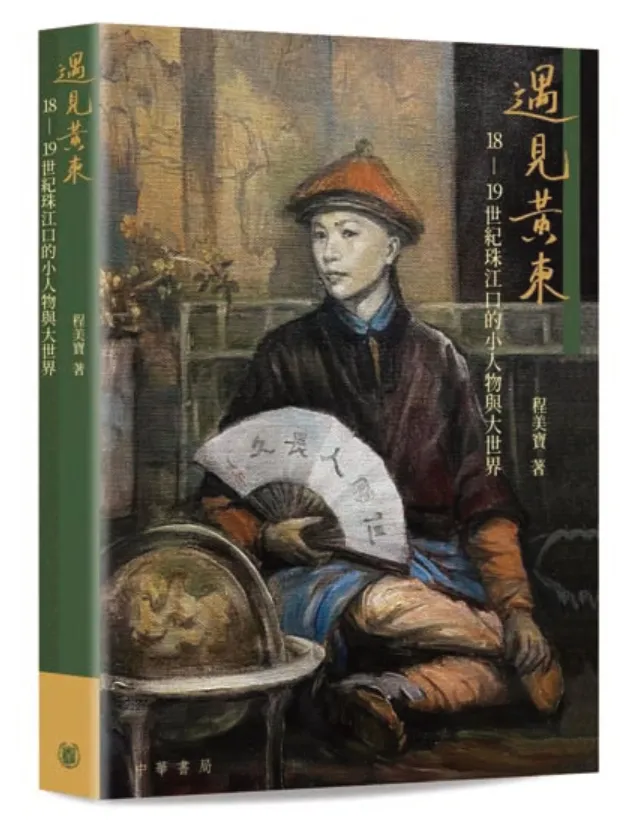

对页黄东肖像,乔舒亚·雷诺兹爵士绘,现悬于英国肯特郡诺尔庄园

不要说乾隆时人黄东难以想象道光年间的事,那位在19 世纪初多次去广州做生意的美国商人布莱恩特·蒂尔登,便曾在他的私人日志里感叹说,他在广州的头几年(1815—1819),经常到行商的别墅和花园共进晚餐,彼此友好殷切,日子过得惬意非常,但时至1836—1837 年,此情此景竟一去不复返。不足廿年,便时移世易,物是人非。

我们无意用历史目的论来倒叙黄东的故事,我们是要理解,中国在19 世纪发生的许多变化,是否如大家已经熟知的近代史论述所说,是由鸦片战争的炮火引爆的。我们有没有想过,五口通商、洋务运动、华工出洋、幼童留美,谁是真正的推动者?

如果鸦片战争前的中国都是“封闭”和“停滞”的,哪里能突然冒出一群乐意冒险或可以胜任的小人物,在新时代扮演各种角色——在石叻坡(新加坡)经商、后来被清廷任命为驻新加坡领事的胡璇泽,在马六甲受洗、后来在广州刊行《劝世良言》的梁发,在广州跟随伯驾学西医的关韬,等等,都是后来载入19 世纪的史册的人物,但他们的背景,可能跟黄东差不多。

黄东有出现在中国的历史记载中吗?有,我们现在可以检索到,前提是要知道用什么关键词。近年我知道他名叫“黄遏东”,又称“黄亚东”和“黄东”,那就好办了。借助基本古籍检索,我找到了一条——出自张荫桓的《三洲日记》。

张荫桓在光绪十二至十五年(1886—1889)出使美国、西班牙和秘鲁三地,归国前在英国逗留两周。光绪十五年九月二十日(1889 年10 月14 日),他随“英使新袭伯爵 ”参观当年已局部开放的诺尔庄园。对此似乎印象十分深刻,晚上回到住处即细心记下这次经历。他说:“(诺尔庄园)所悬油画,皆西俗有名望人,中有少年华人一轴,戴无顶帏帽,短衣马褂,赤脚曳番鞋,款署黄亚东,不知何许人,彼族如是隆重耳。”

本页诺尔庄园

不知张荫桓有没有追问下去,即使有,接待他的那位生于19 世纪的“英使新袭伯爵”也不一定知道当年的逸事。翌日,张荫桓往访“蜡偶院”,注意到“伍怡和蜡像犹存”,还特意指给同行者一看。他当然知道“伍怡和 ”就是行商浩官伍秉鉴,但恐怕没想过伍秉鉴(1769—1843)和黄东在时间上有交集,极有可能彼此相识吧。

张荫桓“不知何许人”这句话,正是“黄东”这个名字在过去中国近代史书写中最有可能出现的注解。黄东的故事,尽管很可能曾在18世纪末至19 世纪初的广州、澳门一带口耳相传过,丰富了许多本地少年人对远邦异域和自身前途的想象;他和许许多多的小人物,从古至今千千万万,用自己的方法缔造世界,但在中国历史的长卷中却没留下多少痕迹。就好像今天诺尔庄园的鹿一样,所剩无几,即便偶然闪身,也不过是“不知何许人”而已。张荫桓有没有想过,他19 世纪末之所以能出使三洲,正是因为在前头的历史中有许多这样的“不知何许人”为他搭桥铺路呢?