强风环境下跨海桥梁行车安全评价与管控方法*

2022-10-11袁志群刘宇峰林立

袁志群,刘宇峰,林立

(1.厦门理工学院机械与汽车工程学院,厦门361024;2.厦门理工学院土木工程与建筑学院,厦门361024;3.福建省客车先进设计与制造重点实验室,厦门361024;4.福建省风灾害与风工程重点实验室,厦门361024)

前言

跨海桥梁是连接滨海区域之间、离岛与大陆、城际与城市交通节点的重要交通型式,在我国沿海城市的现代交通网络中占比越来越大,沿海复杂的强风场条件容易诱发汽车操纵稳定性的变化,导致桥上汽车强风环境下行车安全问题成为跨海湾桥梁通行效率和安全保障的制约要素。进行跨海湾桥梁桥上行车安全能力分析与评价,可为地方交通管理部门决策提供依据,提高强风环境下跨海湾桥梁的通行能力,具有显著的社会效应和经济利益。

强风工况下跨海桥梁的交通管控主要根据桥梁行车安全评价数据进行制定,目前对于强风环境下桥梁行车安全的评价主要从如下3方面进行相关研究:桥上行车的气动力评价、汽车侧风稳定性评价和侧滑与侧翻评价。从研究方法来看,通过风洞试验获取桥上汽车在不同行驶工况下的气动力,以此对行车安全进行定性评价,该方法只能得到桥上汽车在不同工况下的气动力变化规律,但气动力对汽车稳定性的影响无从获取,在此基础上,相关学者通过建立汽车侧滑或侧翻数学模型,以汽车发生侧滑或侧翻的临界值确定安全行车速度或极限风速,该方法忽略了汽车侧偏运动引起的行车安全事故,汽车在侧风作用下首先会发生明显的侧偏运动,只有当侧向力超过侧向附着极限之后才会发生侧滑甚至侧翻运动。通过风洞试验从桥上行车的气动力评价和侧滑与侧翻评价进行桥梁行车安全分析,汽车模型均为静态模型,忽略了“风-车-桥”三者的交互气动影响,与桥上行车的实际工况存在差别,无法准确获取“侧风与汽车”、“汽车与桥梁”之间的相对运动引起的流场和气动力的变化,且无法考虑驾驶员的反馈控制,汽车在发生侧偏和轻微的侧滑运动后,经过驾驶员或自动驾驶车辆的反馈修正可使汽车回到预定直线行驶状态;从桥梁交通管控措施来看,目前对于跨海湾大桥车辆限速和限行的决策依据都缺少量化的理论数据,采用传统的一刀切的“开关”式桥梁通行管理模式,不能适应未来智能交通发展的需要。采用限速或者限行的单一方法,有可能过低评估强风环境下的跨海湾桥梁通行能力,造成交通资源浪费,也可能过高评估跨海湾桥梁桥上行车安全,引起交通安全隐患,产生不可估量的社会和经济损失。

强风环境下跨海大桥上汽车的行车安全问题是典型的汽车操纵稳定性问题,即分析汽车在侧风作用下的稳定性,因此,要综合考虑汽车系统动力学和汽车空气动力学的相互作用。本研究以厢式货车和轿车为研究对象,基于汽车空气动力学-汽车系统动力学的静态耦合数值分析模型,研究了“风-车-桥”的交互气动作用及其对汽车侧风稳定性的影响规律,基于强风作用下的汽车动态响应开展了风速、车速、路面等多因素联合定量评价工作,对基于汽车侧风稳定性的交通组织管控方法和行车速度管控方法提出建议。

1 计算模型建立与分析

1.1 几何模型

在桥上行驶的车型众多,从侧风敏感性可分为商用车和轿车两大类:商用车包括货车和客车,其侧面迎风面较大且质心较高,对侧风较为敏感,行车安全事故中以货车居多;轿车车身低矮且操纵稳定性较好,受侧风影响较小。因此,文中以厢式货车和轿车为桥上车型的典型代表,开展行车安全性分析,轿车长宽高尺寸取5.05 m×2.1 m×1.48 m,厢式货车长宽高尺寸取8.5 m×2.4 m×3.86 m。从偏于安全考虑,文中采用桥面风场最恶劣工况进行研究,以典型的双向六车道变截面箱式桥梁裸桥为研究对象,长度为60 m,桥梁行车道宽度为3.5 m,厢式货车行驶在迎风侧第一车道(慢车道),轿车行驶在中间车道(混行道),几何模型如图1所示。

图1 几何模型

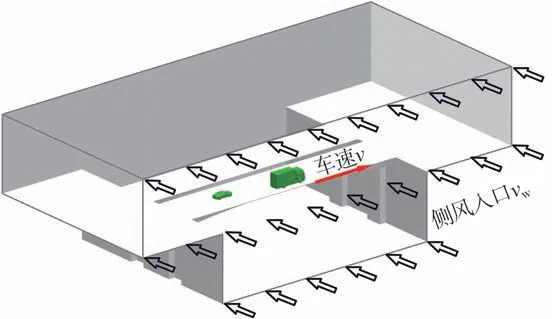

1.2 空气动力学模型

参考T/CSAE 112—2019《乘用车空气动力学仿真技术规范》建立桥上行车的数值计算模型,对连接海域的路堤进行简化,采用重叠网格方法模拟强风(风速为)载荷侧风加载示意图作用下汽车以车速从路面驶入桥面的过程,考虑了对行车安全影响最大的风偏角工况,侧风加载示意图如图2所示,该模型综合考虑了“汽车-桥梁-侧风”三者的交互气动影响。采用该方法分别建立货车和轿车桥上行车计算模型,限于篇幅,文中仅以轿车为例详细阐述空气动力学模型的建立方法,货车的建模方法详见文献[4]。

图2 桥上行车时侧风加载示意图

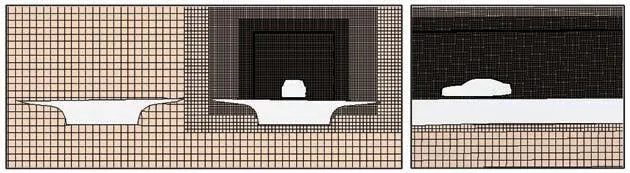

计算域划分为静止的主域和运动的从域,主域的迎风侧入口模拟侧风加载,运动的从域模拟汽车的运动,从域长、宽、高尺寸分别为汽车长、宽、高尺寸的3倍,其前表面距离车头为0.5倍车长,后表面距离车尾为1.5倍车长,从域初始位置的车头和结束位置的车尾距离桥面均为1倍车长。主域网格共设置3层加密区,网格大小分别设置为64、128和256 mm,从域网格设置为64 mm,通过网格加密区准确捕捉车身周围流场。车体表面面网格尺寸为32 mm,局部细节为16和8 mm,采用多层棱柱网格精准捕捉车身速度梯度层,第1层附面层尺寸大小取0.1 mm,增长率为1.2,一共生成14层,最终总厚度为6 mm,计算域总体网格3 000万,如图3所示。以气动升力和气动侧向力为依据进行了网格无关性验证,所设网格数量和大小足以消除网格设置所引起的计算误差。

图3 桥上行车计算网格(轿车)

计算域迎风侧入口采用速度入口边界,风速分别为12、15、19、22、25和30 m/s,对应风载6级~11级风的中间值。计算域左边界面、右边界面、上边界面、后边界面为压力出口边界条件,与大气相通,路堤、海面、桥面和车体表面均为壁面边界。计算采用realizableε湍流模型,它对汽车周围流场的捕捉能力和气动力计算精度均有较好的表现,已广泛应用于汽车外流场计算中。

1.3 空气动力学模型验证与分析

空气动力学模型验证试验在厦门理工学院风洞试验室低速段完成,其截面尺寸为25 m×6 m×3.6 m,收缩比为3.36,风速范围为0.5~30 m/s,湍流强度<0.5%。考虑到阻塞比要求,加工1∶20的桥梁模型和厢式货车模型,箱梁外壳使用3 mm的ABS板,箱梁芯梁和中隔板使用不锈钢材料,如图4所示。厢式货车的轮胎与底座上部的4根支撑螺纹杆相连接,气动天平与底座下部的圆盘,底座固定在箱梁骨架上。

图4 风洞试验模型

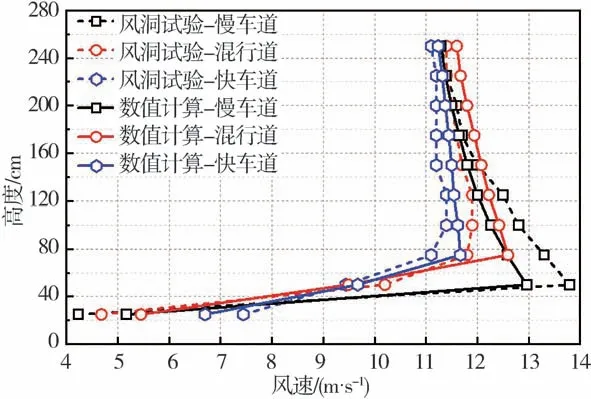

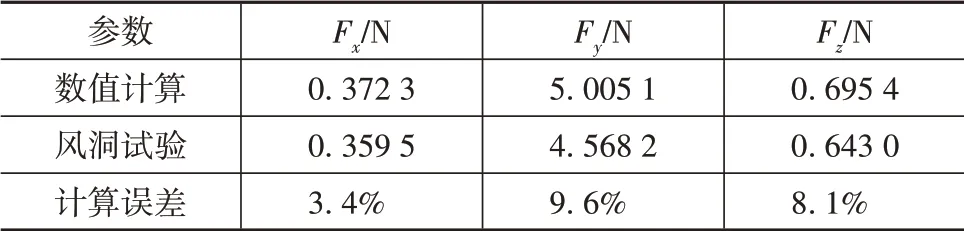

风洞试验的风偏角和风速分别为0°和10 m/s,包括测速试验和测力试验,采用气动六分量天平进行气动力测量,测量精度为±0.025 N,采样频率为1 000 Hz,采样时长为150 s,货车放置于迎风侧箱梁跨中的中间车道。采用眼镜蛇三维脉动风速测量仪进行速度测量,测量精度为±0.5 m/s,采样频率为600 Hz,采样时长为60 s,测试箱梁跨中各车道中心处0~25 cm高度范围内的风速分布情况,测点从2.5 cm高度开始设置,每隔2.5 cm设置一个,每个车道共10个风速测量点。为了与风洞试验工况保持一致,将上述桥上行车的货车气动模型缩小20倍,从域速度设置为0,货车静止在桥梁跨中位置的中间车道,施加的侧风速度为10 m/s,桥面风场和货车气动力的数值计算结果和风洞试验结果对比如图5和表1所示。

由图5可知,桥梁扰流对近地面风速有较大影响,同侧桥梁上不同车道的风速分布存在明显差异,近地面之外区域的桥面风速明显高于来流风速,慢车道风速最高,混行道次之,快车道最小。风洞试验测得的慢车道、混行道和快车道的风速折减系数分别为1.147、1.071、1.044,数值模拟得到的对应各车道风速折减系数分别为1.117、1.101、1.061,误差控制在5%以内。桥面风速的数值模拟结果和风洞试验结果的变化趋势与拐点基本一致,近地面风速存在较大的误差。由表1可知,货车气动力的数值模拟结果和风洞试验结果比较接近,误差在工程允许的范围内。数值计算与风洞试验的误差主要源于如下两方面:一方面是试验模型在加工过程中存在制造误差,无法保证与几何模型完全一致;另一方面是数值计算在网格划分和迭代过程中也存在误差,且湍流模型与边界条件也无法与风洞流场完全一致。

图5 轿车和货车行驶车道风速剖面图对比

表1 货车气动力结果对比

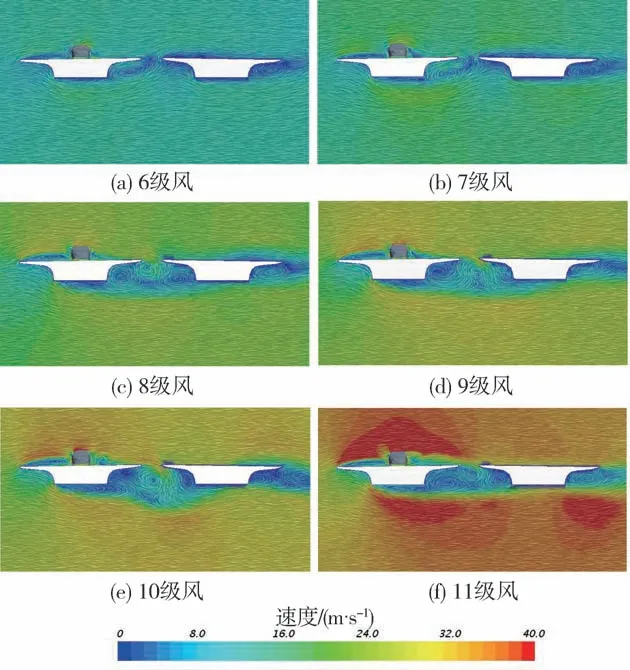

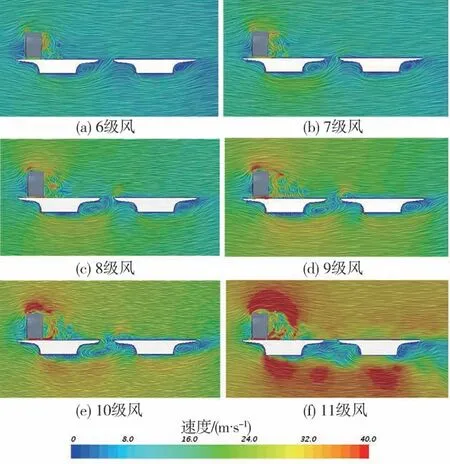

通过对空气动力学模型的验证表明文中网格划分方法、边界条件设置和湍流模型选取均满足工程应用要求,文中根据上述重叠网格方法分别获得轿车和货车在不同侧风工况下桥上行车的气动数据,并与路面工况对比,揭示“风-车-桥”系统的交互气动干扰,图6和图7为不同侧风速度下轿车和厢式货车分别在混行道和慢车道行驶时的速度云图,轿车和厢式货车分别行驶至桥梁跨中位置,图8为25 m/s侧风作用下轿车和厢式货车在路面行驶时的速度云图。计算工况的厢式货车和轿车的行驶速度分别为80和90 km/h。

图8 轿车和货车路面工况下的速度云图(10级风)

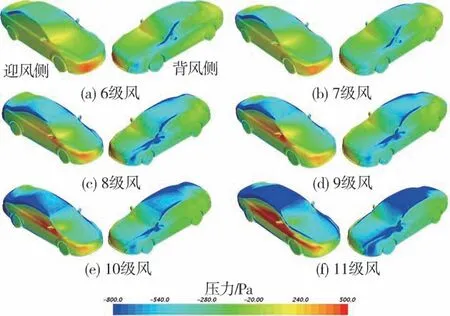

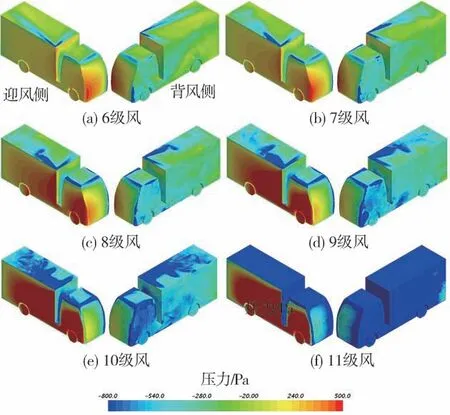

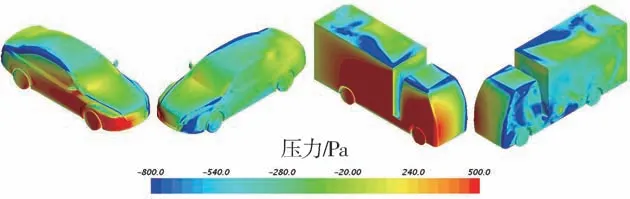

由图6和图7可知,随着侧风风速的增加,汽车周围气流速度逐渐增加,桥梁扰流对汽车流场的干扰越明显。图9和图10分别为不同风速下桥梁跨中处轿车和货车的车身压力云图。图11则为10级风路面工况下轿车和货车车身压力云图。由图9和图10可见,侧风在受到车身侧面阻挡后,汽车迎风侧速度显著下降,侧向气流在车身侧面产生气流阻滞区,之后分别向车身顶部和车身底部流动,在侧围与顶盖过渡区域、车身底部产生气流加速区,最终汇入车身背风侧形成分离涡。货车和轿车在不同车道行驶,在相同侧风速度下,迎风侧气流分布规律有明显差异,货车迎风侧全部处于桥梁扰流产生的加速区域,且货车车底气流速度明显高于轿车,而轿车只有迎风侧上部处于桥梁扰流产生的加速区,下部处于桥梁扰流尾流区。相比路面行驶,轿车和货车在桥上行驶时车身迎风侧车身上部和顶部位置的风场速度更高,轿车迎风侧车身下部和底部的风场速度更低。由于“风-车-桥”的交互气动影响导致轿车和货车在桥上行驶时的车身压力分布与路面工况存在显著差异。

图6 不同风速的桥梁跨中处速度云图(轿车)

图7 不同风速的桥梁跨中处速度云图(货车)

图9 不同风速的桥梁跨中处轿车车身压力云图

图10 不同风速的桥梁跨中处货车车身压力云图

图11 轿车和货车路面工况下压力云图(10级风)

气流阻滞区的大小和位置随着侧向风速的大小而变化,侧向风速越大,车身迎风侧的气流阻滞区越大,正压值越高,车身背风侧的负压区越大,负压值越高。车身迎风侧正压区域逐步从车头前侧向车身侧面移动,车身背面的负压区域也从前至后逐步增大。轿车和货车在不同车道行驶,桥梁扰流对车身压力分布有明显差异。货车迎风侧均为正压区,会增加货车的侧向气动力,货车底部的局部加速区会在一定程度上降低货车的气动升力,但桥梁扰流引起的车顶大范围加速区会导致货车的气动升力急剧增加;桥梁扰流对轿车顶部的压力分布有较大影响,随着风速加大,轿车顶部的负压值和负压区域明显增加,导致高风速下轿车的气动升力增加,对行驶稳定性极为不利。由于轿车下部处于桥梁扰流产生的尾流区,因此轿车迎风侧下部的压力较低,这对减小侧向气动力有利。由图11可见,相比路面行驶,轿车在桥上行驶时迎风侧的正压区域变小,而货车迎风侧的正压区域变大,轿车和货车车顶的负压区域均明显变大,表2为对应工况下侧向气动力系数和气动升力系数的对比。

表2 气动力系数对比

综上所述,桥梁扰流引起的“风-车-桥”交互气动影响不可忽视,轿车的侧向气动力变小,但气动升力增加,而货车的侧向气动力和气动升力均会增加,因此,这一点在进行强风环境下桥梁行车安全分析中必须充分考虑。轿车和厢式货车在不同车道和不同侧风风速作用下行驶时,气动力和气动力矩的差异会导致汽车产生不同的运动响应,通过研究“风-车-桥”交互气动影响下的行车安全评价更符合实际情况。

1.4 系统动力学模型

根据上述桥上行车气动计算模型分别得到轿车和货车在不同风速下的气动力和气动力矩,以阶跃阵风的形式输入到动力学模型的侧风计算模块,获取轿车和货车在侧风作用下的动力学响应参数。

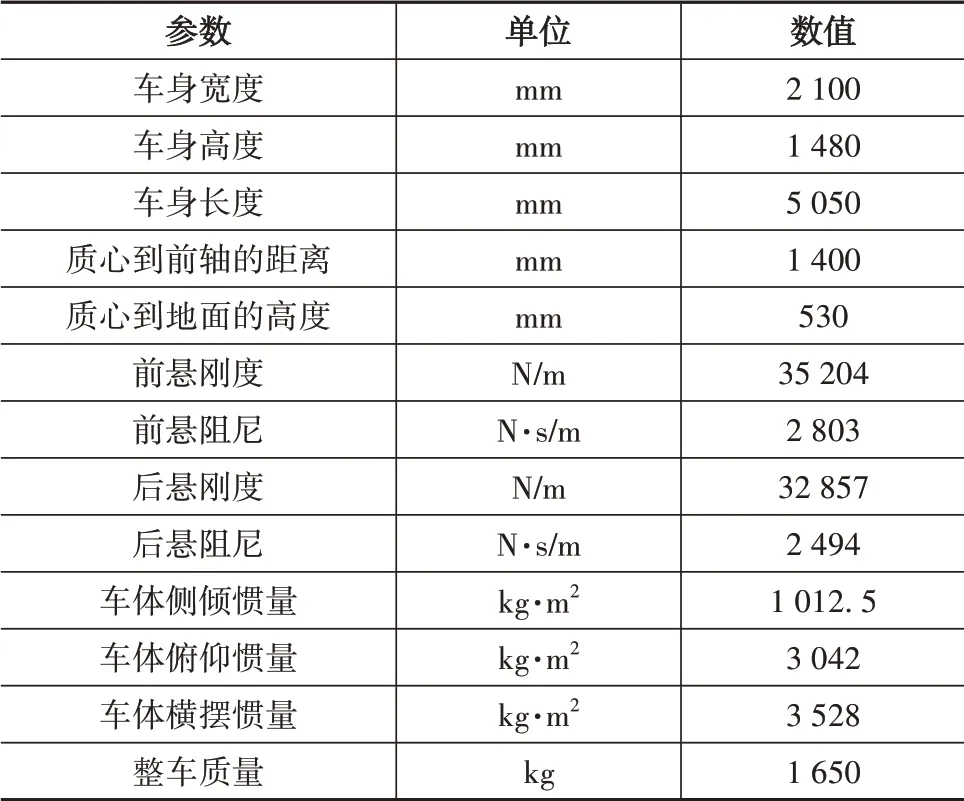

轿车和厢式货车系统动力学模型分别在CarSim和TruckSim软件平台上搭建,如图12所示。整车模型包括车身系统、悬架系统、轮胎系统、转向系统和动力系统等,路面工况包括干燥路面、潮湿路面和积水路面,轿车整车参数如表3所示,厢式货车整车参数详见文献[4]。

图12 轿车和货车多体动力学模型

表3 轿车动力学模型参数

为了与实际行驶工况接近,引入前视预瞄驾驶员反馈控制模型,轿车和厢式货车在跨海大桥上保持匀速行驶,驾驶员通过控制转向盘转角使车辆行驶至前方预瞄点时车辆位置与期望路径轨迹的横向偏差尽可能为零,预瞄时间取值为1.4 s,仿真总时长为10 s。稳态的自然侧风包括恒定侧风、阶跃侧风、线性侧风和正弦侧风,国内外相关研究表明,阶跃侧风对行车安全的影响最大,因此,文中采用阶跃阵风模型,侧风第2 s开始作用,第5 s结束,作用时间为3 s。

2 强风环境下行车安全评价与分析

2.1 评价准则与方法

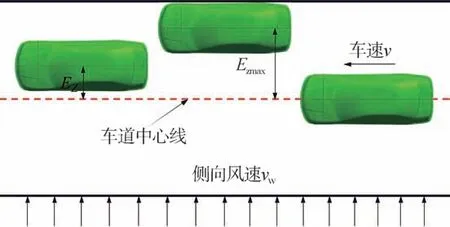

汽车在桥上行驶突遇阵风作用后会产生侧向偏移,它是汽车在气动力和气动力矩的作用下产生的侧向运动响应,须将其控制在合理的范围之内以保证汽车在桥上安全行驶。当侧向力过大时,汽车将产生侧滑,发生侧滑的临界条件为侧向气动力超过轮胎的极限摩擦力,其前后轮不发生侧滑的条件方程如式(1)和式(2)所示,式中,和分别为地面作用在前轴和后轴的侧向力,、分别为汽车质心至前后轴的水平投影距离,为桥面与轮胎的摩擦因数,为汽车的气动升力。

当汽车在侧向气动力作用下发生较小的侧滑时,通过驾驶员的控制能回到预定的行驶路线,但侧滑较大时,侧向位移陡增,即使在驾驶员的操纵下也无法回到预定的直线行驶状态,则会发生严重的侧滑失稳。为了科学合理评定行车安全,建立侧偏风险函数,定义方法如式(3)和图13所示。

图13 侧偏评价方法

式中:E为汽车行驶过程的实际侧向位移;E为汽车在行驶车道内所允许的最大侧向位移,它与道路宽度和车身宽度有关,侧向位移越大,发生行车安全的风险越高,道路宽度越窄、车身宽度越宽,汽车所允许的最大侧向位移越小,否则容易驶入相邻车道诱发行车安全事故。当E/E≤0.9时,风险系数随着E增加基本呈线性增加;当E/E>0.9时,风险系数随着E增加呈抛物线增加。为了保证汽车在侧风作用下安全行驶,避免汽车进入相邻车道引发交通事故,E/E允许的极限值为0.9,当超过0.9后,汽车极易发生侧偏事故。

根据风险函数建立轿车和货车行车安全评价准则如下:桥面道路宽度为3.5 m,货车和轿车车身宽度分别为2.4、2.1 m,货车和轿车允许的最大侧向位移E分别为0.55和0.7 m。货车和轿车正常行驶在车道中间,当受到侧风作用后,货车发生侧偏事故的侧向位移临界值E为0.495 m,轿车发生侧偏事故的侧向位移临界值E为0.63 m。当侧向位移较小时,发生行车安全事故概率较低,当侧向位移较大时,发生行车安全事故概率较高。

2.2 强风环境下行车安全分析

文中分析了轿车和厢式货车在不同路面条件下受到不同等级的阶跃阵风作用后的侧向运动响应。当侧风等级为11级时,轿车在积水路面、厢式货车在3种路面工况的侧向力超过侧向附着极限,汽车侧滑导致侧向位移剧增,驾驶员无法控制车辆回到预定的直线行驶状态,最终发生侧滑失稳事故,图14为仿真得到的侧滑失稳事故过程。在本研究分析的所有工况中,轿车和厢式货车均未出现侧翻事故,因此,本研究建立的强风环境下行车安全评价准则符合要求。

图14 轿车和货车侧滑失稳事故

2.2.1 强风环境下轿车行车安全分析

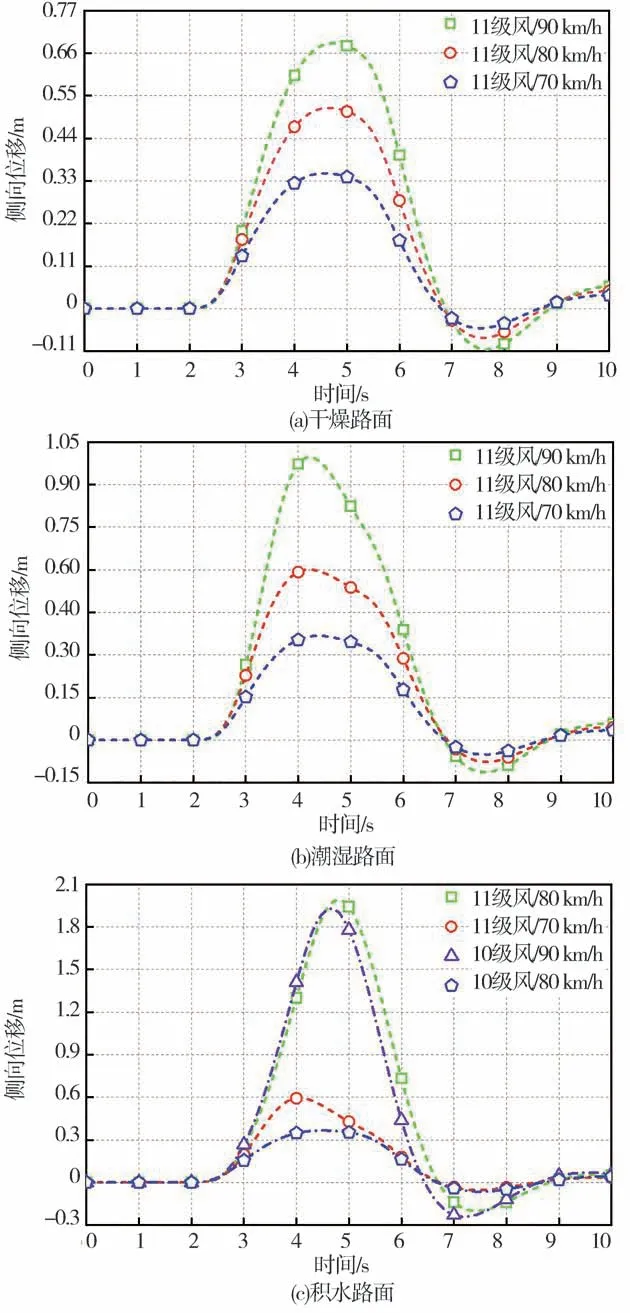

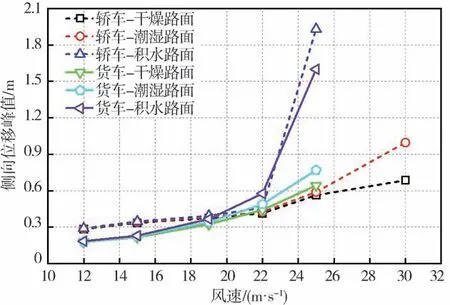

当路面条件一定时,侧向位移峰值随着风速的增加而增加,侧风等级越高,侧向位移峰值受风速影响越大,如图15所示。当侧风等级一定时,侧向位移峰值随着路面附着系数的降低而增加,低风速时,路面附着系数对侧向位移峰值影响较小,高风速时影响较大。侧风等级越高、路面附着系数越低,轿车发生侧滑的风险越高,驾驶员对预瞄方向的反馈修正难度越大。

图15 不同风速下的轿车侧向位移

当侧风等级为11级时,轿车在干燥路面下的侧向位移峰值为0.69 m,在潮湿路面下的侧向位移峰值为0.996 m,在积水路面则发生了侧滑失稳,3种路面条件下的侧向位移均超过了发生侧偏事故的临界值;当侧风等级为10级时,轿车在积水路面的侧向位移峰值为1.93 m,侧向位移超过了发生侧偏事故的临界值。侧向位移过大易导致轿车驶入相邻车道诱发行车安全事故。因此,高风速和低路面附着条件下车辆须低速行驶,图16为高风速下轿车在不同路面条件和不同车速下的侧向运动响应。

图16 不同路面下的轿车安全车速分析

当风速等级一定时,侧向位移峰值随着车速的降低而降低,车速较低时,路面附着系数对侧向位移峰值影响较小,车速较高时,路面附着系数对侧向位移峰值影响较大。当侧风等级为11级时,轿车在干燥路面下车速由90降低至80 km/h,侧向位移峰值由0.69减小至0.512 m;轿车在潮湿路面下车速由90降低至80 km/h,侧向位移峰值由0.996减小至0.6 m;轿车在积水路面下车速降低至80 km/h后,不会发生侧滑失稳,但侧向位移峰值为1.99 m,超过了发生侧偏事故的临界值,车速降低至70 km/h后,侧向位移峰值降低至0.594 m。当侧风等级为10级时,轿车在积水路面下车速由90降低至80 km/h,侧向位移峰值由1.93减小至0.37 m。

综上所述,在高风速、低附着条件下,轿车降速后的侧向位移峰值均有不同程度的下降,侧向位移峰值小于发生侧偏事故的临界值,轿车可在驾驶员的控制下保持在混行道行驶,不会驶入相邻车道,行车安全性得到显著改善。

2.2.2 强风环境下厢式货车行车安全分析

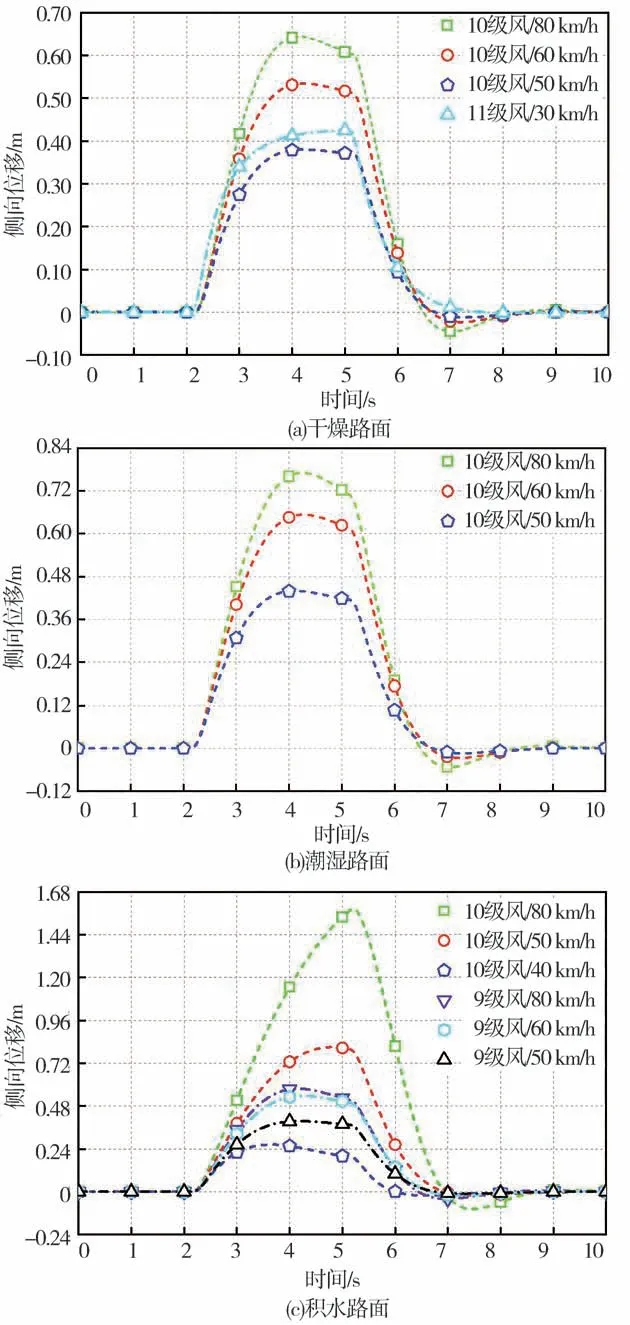

图17为不同路面下厢式货车在不同工况下的侧向位移变化曲线。图18为高风速下厢式货车在不同路面和不同车速下的侧向运动响应。

图17 不同风速下的货车侧向位移

图18 不同路面下的货车安全车速分析

当侧风等级为10级时,厢式货车在干燥路面下的侧向位移峰值为0.644 m,在潮湿路面下的侧向位移峰值为0.77 m,在积水路面的侧向位移峰值为1.599 m,厢式货车在3种路面条件下的侧向位移均超过了发生侧偏事故的临界值;当侧风等级为9级时,厢式货车在积水路面的侧向位移峰值为0.577 m,超过了发生侧偏事故的临界值。侧向位移过大容易导致厢式货车驶入相邻车道而诱发行车安全事故,因此,为了保证行车安全,厢式货车在高风速和低路面附着条件下须低速行驶。

当侧风等级为11级时,货车车速超过40 km/h以后在干燥、潮湿和积水路面下均会发生严重侧滑失稳事故,货车在驾驶员控制下已无法回到原来的直线行驶状态,安全行车速度受路面附着条件的影响较大,货车在干燥路面上车速降低至30 km/h后,侧向位移峰值为0.425 m,不会发生侧滑失稳;但在潮湿路面和积水路面会发生侧滑失稳,为了提高桥梁行车安全与通行效率,潮湿和积水路面不建议进一步降低货车行驶速度,而应限制厢式货车上桥。

当侧风等级为10级时,货车在干燥路面下车速由80降低至60 km/h,侧向位移峰值由0.644减小至0.534 m,仍超过了发生侧偏事故的临界值,车速降低至50 km/h后侧向位移峰值为0.386 m;货车在潮湿路面下车速由90降低至60 km/h,侧向位移峰值由0.77减小至0.654 m,仍超过了发生侧偏事故的临界值,车速降低至50 km/h后侧向位移峰值为0.44 m;货车在积水路面下车速由90降低至50 km/h,侧向位移峰值由1.599减小至0.811m,仍超过了发生侧偏事故的临界值,车速降低至40 km/h后,侧向位移峰值为0.265 m;当侧风等级为9级时,货车在积水路面下车速由80降低至60 km/h后,侧向位移峰值由0.577减小至0.537 m,仍超过了发生侧偏事故的临界值,车速降低至50 km/h后,侧向位移峰值为0.396 m。综上所述,在高风速、低附着条件下,货车降速后的侧向位移峰值均有不同程度的下降,侧向位移峰值小于发生侧偏事故的临界值,货车可在驾驶员的控制下保持在慢车道行驶,不会驶入相邻车道,行车安全能力得到显著改善。

3 强风环境下基于行车安全的交通管控方法

根据强风环境下跨海大桥上轿车和货车行车安全分析结果可知,影响桥上汽车行驶稳定性的因素众多,包括风速、车型、路面条件和车道等,因此,强风环境下的桥梁交通管控采用“一刀切”式的管理模式存在诸多弊端,文中主要从桥梁交通组织形式和行车速度建议动态的管控方法。

3.1 交通组织形式管控

根据风洞试验结果可知,跨海大桥上迎风侧桥梁不同车道的风场分布存在显著差异,因此,在强风环境下可根据不同风载大小和汽车类型建议不同的行驶车道,甚至关闭部分车道,而背风侧桥梁受桥梁扰流影响较小,可对行驶车道进行适当管控,这对强风环境下提高桥梁行车安全能力和通行效率具有较好的实际意义。通过上述行车安全评价与分析方法可知,当侧向风速为12 m/s时,干燥路面条件下厢式货车以80 km/h的车速在迎风侧桥梁慢车道、混行道和快车道行驶时的侧向位移峰值分别为0.179、0.135和0.119 m,将厢式货车从慢车道移至混行道和快车道行驶后,同等条件下的侧向位移峰值分别降低了24.6%和33.5%,表明对迎风侧桥梁车道进行管控对提高行车安全具有显著效果。

3.1.1 8级及以下风载

图19为8级及以下风载交通组织管控方法,双向六车道双幅式桥梁在图示方向强风载荷下的行车组织中,为了提高桥梁行车安全能力,A幅驶入桥梁中,建议货车、客车等商用车在迎风侧第1车道(慢车道)和第2车道(混行道)行驶,而轿车等乘用车在迎风侧第2车道(混行道)和第3车道(快车道)行驶。B幅驶出桥梁中,无需进行交通管控。

图19 8级及以下风载交通组织管控方法

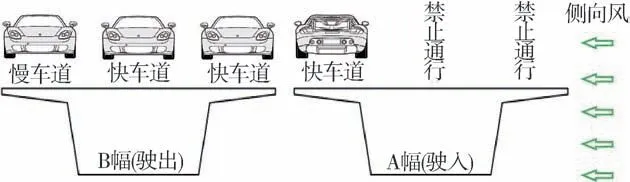

3.1.2 9级和10级风载

图20为9级和10级风载交通组织管控方法,为了提高桥梁行车安全能力,汽车在桥上不允许变道行驶,货车、客车等商用车在桥上须降速行驶。在A幅驶入桥梁中,建议关闭迎风侧第1车道,货车、客车等商用车在迎风侧第2车道(慢车道)行驶,轿车等乘用车在迎风侧第3车道(快车道)行驶。在B幅驶出桥梁中,建议货车、客车等商用车在迎风侧第3车道(慢车道)行驶,而轿车等乘用车在迎风侧第1和第2车道(快车道)行驶。

图20 9级和10级风载交通组织管控方法

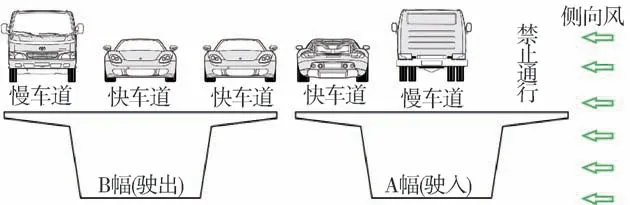

3.1.3 11级风载

图21为11级风载交通组织管控方法,为了提高桥梁行车安全能力,建议禁止货车、客车等商用车上桥,轿车等乘用车在桥上须降速行驶,且不允许变道。A幅驶入桥梁中,建议关闭迎风侧第1和第2车道,轿车等乘用车在迎风侧第3车道(快车道)行驶。B幅驶出桥梁中,迎风侧第1和第2车道为供轿车等乘用车行驶的快车道,迎风侧第3车道为供轿车等乘用车行驶的慢车道。

图21 11级风载交通组织管控方法

3.2 行车速度管控

货车和轿车在跨海大桥上行驶时,车速、风速和路面条件的变化会对汽车的侧向运动产生重要影响,不同工况下的安全行车性能存在显著差异。因此,在强风环境下宜根据风速和路面条件的差异建议相应的安全行车速度,这不仅能提高桥梁行车安全性,也能提高桥梁的通行效率,最大程度降低强风对城市交通、社会生产和经济的负面影响。通过上述分析得到的轿车和厢式货车分别以90和80 km/h车速行驶在不同路面条件下的侧向位移峰值随风速而变化曲线如图22所示。根据侧向位移峰值拟合曲线得到轿车和厢式货车在不同路面条件下发生侧偏事故的临界风速值,如表4所示。

表4 桥梁限速标准下的侧偏事故临界风速

图22 侧向位移峰值随风速变化关系

为了保证轿车和厢式货车在桥梁的限速标准值内安全行驶,干燥路面条件下,风速达到28.5 m/s时,轿车须降速行驶,风速达到22.8 m/s时,厢式货车须降速行驶;潮湿路面条件下,风速达到26.2 m/s时,轿车须降速行驶,风速达到22.1 m/s时,厢式货车须降速行驶;积水路面条件下,风速达到22.9 m/s时,轿车须降速行驶,风速达到20.8 m/s时,厢式货车须降速行驶。不同侧风风速等级下的轿车和货车降速标准如表5所示。

表5 不同侧风等级下桥上安全行车速度

当侧风等级为8级及以下时,厢式货车等商用车(80 km/h)和轿车等乘用车(90 km/h)均能在桥梁规定的限速内安全行驶,且具备提速的空间;当侧风风速等级达到9级时,厢式货车等商用车在积水路面应降速至50 km/h以内行驶;当侧风风速等级达到10级时,厢式货车等商用车型在干燥和潮湿路面应降速至50 km/h以内行驶,在积水路面应降速至40 km/h以内行驶,轿车在积水路面应降速至80 km/h以内行驶;当侧风风速等级达到11级时,厢式货车等商用车型在干燥路面应降速至30 km/h以内行驶,潮湿路面和积水路面则应禁止其上桥,轿车等乘用车型在干燥和潮湿路面则应降速至80 km/h以内行驶,在积水路面则应降速至70 km/h以内行驶。

4 结论

(1)桥梁扰流对汽车气动特性有重要影响,它与行驶车道、车型和桥面附属构造有关,本研究考虑的工况为桥面风场最恶劣的裸桥工况。以风速折减系数为计算依据,迎风侧桥梁的慢车道平均风速比来流风速高14.7%,混行道平均风速比来流风速高7.1%,快车道平均风速比来流风速高4.4%;相比路面行驶,轿车在桥梁混行道行驶时的气动侧力减小、气动升力增加,而货车在桥梁慢车道行驶时的气动侧力和气动升力均增加。因此,强风环境下宜根据不同风载大小和汽车类型建议不同的行驶车道,当风速达到9级时,建议关闭迎风侧桥梁迎风侧第1车道,风速达到11级时,建议关闭迎风侧桥梁迎风侧第1车道和第2车道,并限制货车和客车等商用车上桥。今后将开展不同桥面附属构造及结构参数对行车道风场影响的研究。

(2)汽车在桥上行驶突遇阵风作用时,风速较小时,侧偏事故是影响行车安全的主要因素,风速较大时,侧滑失稳事故是影响行车安全的主要因素,发生侧滑失稳事故的临界风速值高于侧偏事故,侧偏事故和侧滑失稳事故的临界风速值与车型、路面条件等参数有关,在本研究的所有工况中,汽车没有发生侧翻运动。

(3)低风速时,路面附着条件对侧向位移的影响较小;高风速时,路面附着条件对侧向位移的影响较大。汽车是否发生侧滑是路面附着条件对侧向位移峰值影响程度的决定因素。

(4)现有桥梁限速标准下,以侧偏事故为评价准则,不同车型在不同路面条件下发生侧偏事故的临界风速不同,轿车在3种路面条件下的临界风速值分别为28.5、26.2和22.9 m/s,货车在3种路面条件下的临界风速值分别为22.8、22.1和20.8 m/s。当侧风风速超过临界风速后,汽车须降速行驶,不同车型、不同路面条件和不同风速等级下的降速标准各异。本研究中的安全车速分析是基于一种固定预瞄时间的前视预瞄驾驶员反馈控制模型而提出,没有考虑实际驾驶人员的差异影响,今后将进一步开展自愿者驾驶模拟试验。