线性文化遗产保护与旅游发展:社区参与的影响因素

2022-10-11周小凤中山大学旅游学院广东广州510275

周小凤(中山大学旅游学院 广东广州 510275)

张朝枝(中山大学旅游学院 广东广州 510275)

近年来,越来越多研究表明,社区参与遗产实践的积极作用主要在于促进地方的遗产保护、旅游、社区与居民的协同发展。对于遗产保护,社区参与有助于发挥社区居民的当地知识与经验对遗产资源的可持续性保护利用及遗产价值的传播与传承。对于旅游发展,社区参与可以提升遗产旅游吸引力、经营环境、品牌价值、产品和服务质量,完善基础设施和促进相关政策的有效落实,从而减弱旅游潜在的负面影响。对于社区与居民自身发展,社区参与能够使社区居民可以获得不同程度的增权和收益、提升可持续发展的生计能力从而实现减贫脱贫,强化社区居民的身份认同和归属感,促进多民族社区的团结、公平与稳定。然而,并非所有的社区参与都能带来积极影响。如果社区参与不足或缺乏社区参与,不仅会边缘化社区居民和伤害其利益及感情,也会导致遗产公共资源陷于公地悲剧的困境和遭受不同程度的破坏,从而阻碍遗产地旅游发展。如果社区参与被激励过度,将会降低旅游企业参与的积极性,影响遗产旅游地的有效供给。

线性文化遗产作为一种全新的发展理念和建设国家文化公园的重要载体,其研究关注点在于概念来源与演化历史、价值内涵和保护利用等方面,但对其社区发展的研究还相对缺乏,针对基于社区参与的遗产保护利用的实证研究仍处于起步探索阶段。在实践中,当前线性文化遗产社区参与遗产保护与旅游发展仍以利益导向型为主,缺乏有效的保障机制,甚至存在居民去权引起遗产保护、旅游与社区发展失调的矛盾冲突。随着社区与遗产关系的认知转化、遗产保护与旅游发展的不断融合及社会力量参与遗产保护的不断强调,如何正确处理遗产保护、旅游发展与社区的关系、了解并解决线性文化遗产地社区参与核心影响因素的制约问题,从而使得遗产保护、旅游发展与社区发展良性互动,是线性文化遗产社区研究需要持续关注和深入探讨的问题。因此,本文拟以长城作为线性文化遗产典型案例,研究影响沿线社区参与遗产保护与旅游发展的核心因素,响应文化遗产与旅游深度融合、国家文化公园建设与沿线区域协同发展的战略需求,为解决遗产保护、利用与社区发展的失调冲突提供理论依据。

一、文献综述

(一)社区参与概念的界定

“社区”一词源于社会学范畴,意指“由居住在某一特定地域内的人们结合而形成社会群体,继而形成多种社会关系,从事社会活动所构成的社会实体”。继之,社区的概念内涵随着时间不断改变,其认知范畴也愈加多元化。在旅游领域,社区参与指“在旅游的决策、开发、规划、管理、监督等旅游发展过程中,充分考虑社区的意见和需要,并将其作为主要的开发主体和参与主体,以便在保证旅游可持续发展方向的前提下实现社区的全面发展”,强调社区在旅游发展实践中的参与,但缺乏对遗产保护实践的关注。在遗产领域,社区参与被视为遗产保护和利用的重要组成部分,侧重于遗产地所在社区的居民、非政府组织、社区内的个体或者群体。基于此,本文将社区参与界定为在遗产旅游地的决策、保护、管理、开发、经营、监督等遗产实践中,充分考虑社区的意见和需要,以便在保证遗产旅游地可持续发展方向的前提下实现遗产保护、旅游发展与社区发展的良性互动。

(二)社区参与遗产保护、旅游发展的影响因素

在影响因素方面,社区参与的有效性与深度主要受外部环境、内部环境与居民自身三类因素的影响。外部环境因素包括旅游地发展阶段、制度安排、外来资本与旅游经营者、征地拆迁、政府行为、民间组织、遗产资源与旅游产品产权、权力关系、旅游的季节性、土地所有制、经营管理模式、监督、地方财力、基础设施。内部社区环境因素包括社区旅游精英、利益分配机制、经济发展水平、旅游资源与旅游产品、文化和传统习俗、竞争环境、组织协调能力、当地企业。居民自身因素包括居民的主观态度、动机、能力、地方认同与地方依恋、社区依恋、遗产认同、社会地位、获益程度、对政府信任的程度、居民的角色认同、对旅游的支持度、知识技能、居住位置、与遗产关联度、人力资源、经验水平、可投入资金、与外部接触强度及游客的互动关系。其中,学者提及较多的核心影响因素有制度、权力、旅游发展阶段及居民的主观意识、获益程度、地方依恋、知识能力等。

可见,社区居民作为遗产旅游发展的较为被动与弱势的核心利益相关主体,其参与遗产保护、旅游发展受到许多因素的制约。线性文化遗产作为新兴概念,其研究聚焦于概念梳理与批判、遗产价值挖掘、遗产保护与旅游开发等方面,对于社区的讨论与实证研究仍处于起步阶段。具体到长城社区,研究内容以社区聚落形成历史、形态分布、价值保护利用为主,对长城沿线社区参与遗产实践及其影响因素的实证研究关注较少。在实践中,我国长城遗产保护与旅游发展的主体长期以地方政府、专家与旅游企业为主导,其沿线社区的参与往往被排斥在遗产实践之外且效果差强人意。已有研究表明,长城遗产地社区居民的社区参与以利益导向为主,主要通过直接参与旅游发展获得利益,在决策规划、开发、管理、监督、保护方面参与水平有限。但具体影响线性文化遗产沿线社区参与遗产实践的内容与程度的因素尚未得到系统性研究与分析。因此,深入研究影响线性文化遗产沿线社区参与内容与程度的因素,将有助于解决社区参与遗产保护、旅游发展的失调问题。

二、研究方法

(一)案例选择

长城作为世界上历时最长、分布最广、规模最大、影响深远、价值丰富的线性文化遗产,对我国遗产保护利用工作及国家文化公园建设具有典型性与示范性意义。本文基于国内权威遗产名录视角及社区与遗产地空间距离关系,将长城沿线社区分为在地遗产社区、在地非遗产社区、离地遗产社区与离地非遗产社区四种类型,选取四类社区分析长城沿线社区参与遗产保护、旅游发展的影响因素。其中,遗产社区指被列入官方机构认定的遗产名录(如世界遗产、文物保护单位、传统村落等)的社区,位于遗产旅游地界定范围的属于在地遗产社区(以老牛湾堡老牛湾村为例);位于遗产旅游地界定范围之外的属于离地遗产社区(以八达岭长城岔道村为例)。非遗产社区指未被列入官方认定的遗产名录的社区,位于长城遗产地范围内的为在地非遗产社区(以慕田峪长城慕田峪村为例);位于外围的为离地非遗产社区(以慕田峪长城北沟村为例)。这些案例具体概况如下:

老牛湾长城遗产地位于山西省忻州市偏关县万家寨镇,北与内蒙古清水河县隔水相望,西瞰黄河支流,东临老牛湾新村社区。老牛湾遗产地的遗产要素以老牛湾堡为核心,包含古堡、古庙、古楼、古渡、古栈道、古民居及阎王鼻子长城点段的墙体及敌台等人文资源,也包含黄河、峡谷、高山等自然资源。城墙建于明成化三年(1467年),古堡筑于明崇祯九年(1636年),两者均为山西省文物保护单位,保存状况均较好。老牛湾堡原为军堡,即驻军之处,后演变成军民生产生活的聚落——老牛湾(古)村,是长城遗产的重要组成部分,属于在地遗产型社区。老牛湾村是黄河入晋的第一村,现有80多户村民,总人口300多人,常住人口210人。

八达岭长城遗产地位于北京市延庆区八达岭镇,南接昌平,东临怀柔,位于北京市区1小时车程范围圈内,在交通区位上具有明显的优势。八达岭长城建于明弘治十八年(1505年),本体由城墙、敌楼、城台、墩台、战台以及古炮等构成,属于典型的明代线性防御建筑,也是核心旅游吸引物。八达岭段长城从南16楼半至北19楼,全长共7441米。其中,游览开放段从南7楼至北12楼,共计3741米。岔道村位于八达岭长城脚下,分为岔道古城、岔道东和岔道西,属于离地遗产型社区。岔道古城建于明嘉靖三十年(1551年),已有470余年历史,内有城隍庙、关帝庙、古驿站、古树等文物古迹,是八达岭段长城遗产的核心组成部分,但不是核心旅游吸引物。1980年代,村民于古城东、西两侧建新房,名为岔道东和岔道西。现社区常住人口357户、872人。

慕田峪长城遗产地位于北京市怀柔区渤海镇,西接居庸关长城,东连古北口。慕田峪长城是明朝大将徐达在北齐长城遗址上督建而成,由关城、营堡、城墙、敌台、烽火台及壕沟等构成本体,目前仅剩城墙和敌台保存完整,是万里长城的精华部分和核心旅游吸引物。慕田峪长城全长5400米,开放段自南大角楼到北20楼,长2250米。慕田峪长城遗产地周边村落有慕田峪村、北沟村、田仙峪村、辛营村。其中,慕田峪村位于慕田峪长城旅游区内,属于在地非遗产社区,现有村民505人;北沟村东距慕田峪长城旅游区900米,属于离地非遗产社区,现有155户村民、350人。

(二)数据收集

本文一手数据主要采用一般访谈法、深度访谈法、座谈会及非参与式观察法搜集所得,二手数据来源于长城遗产地的保护利用文献、官方文件及相关书籍等。在实地调研中,老牛湾长城遗产地(2019/07/14—07/23)共访谈社区居民6名、旅游企业员工6名、组织景区座谈会2场;八达岭长城遗产地(2019/07/25—08/05与2020/12/08—12/12)共访谈岔道村社区居民31人、八达岭办事处3人、旅游企业员工2人,组织座谈会1场;慕田峪长城遗产地(2020/12/03—12/07)共访谈慕田峪村社区居民8人、北沟村社区居民5人、旅游企业员工3人,组织座谈会1场。

(三)数据分析

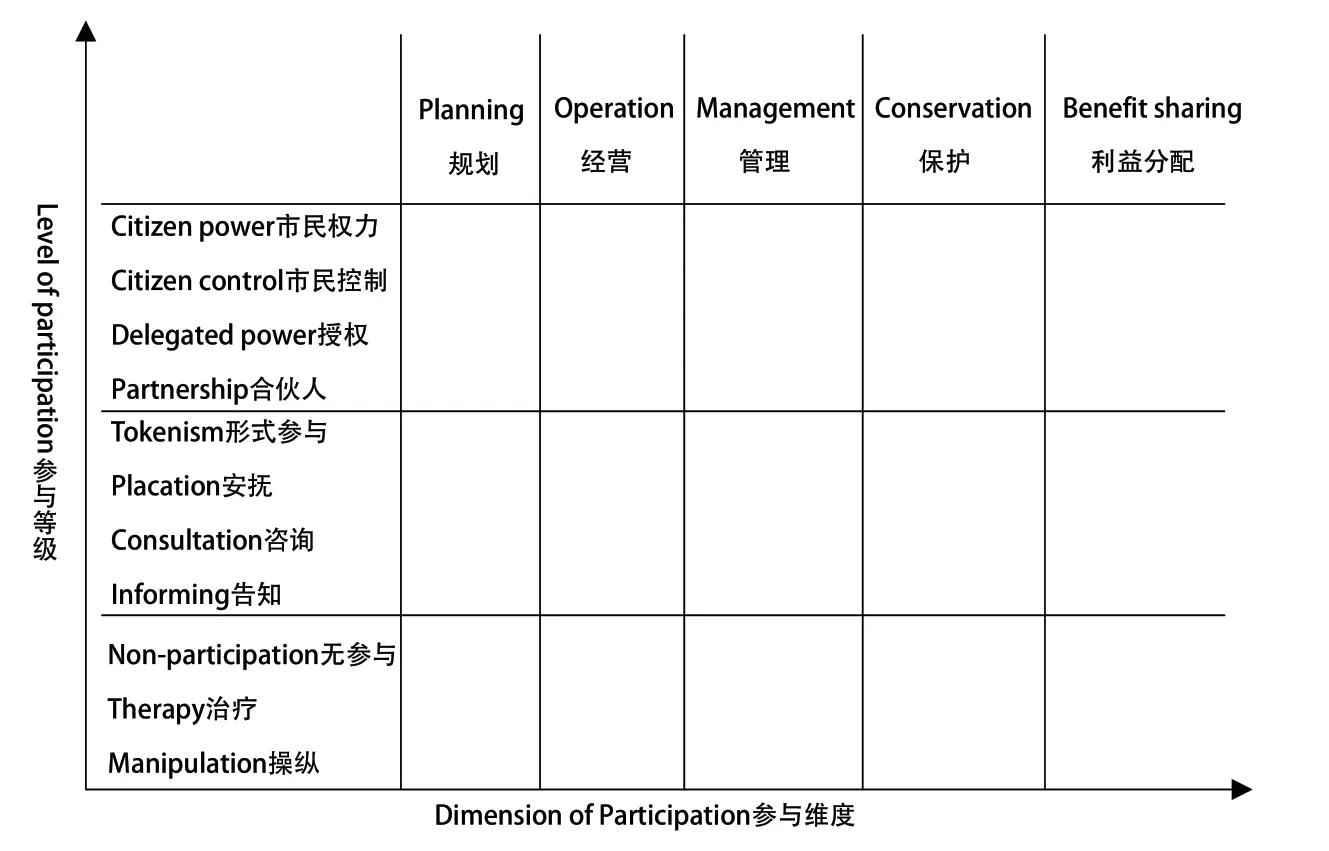

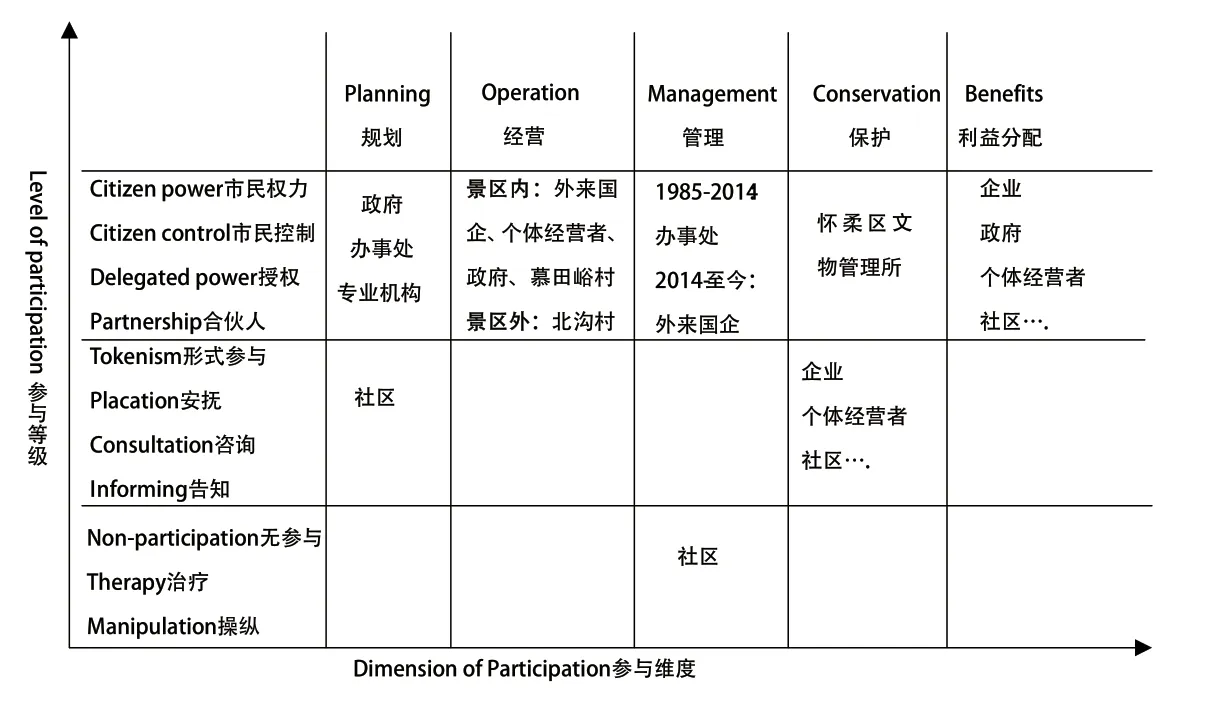

首先,本文采用“过程—事件分析”法(Process-Event Analysis)厘清沿线社区参与长城遗产旅游地的遗产保护、旅游发展的过程。然后借鉴Arnstein与Su等学者的社区参与框架将遗产旅游地的社区参与维度分为规划、经营、管理、保护、收益分配等五个方面,其参与程度分为“无参与”“形式参与”和“授权参与”三种(图1),进而识别影响社区参与内容与程度差异的因素。最后,本文将归纳长城线性文化遗产旅游地沿线社区参与遗产实践的核心影响因素。

图1 遗产旅游地社区参与的分析框架

三、研究发现

(一)老牛湾长城在地遗产社区:老牛湾村

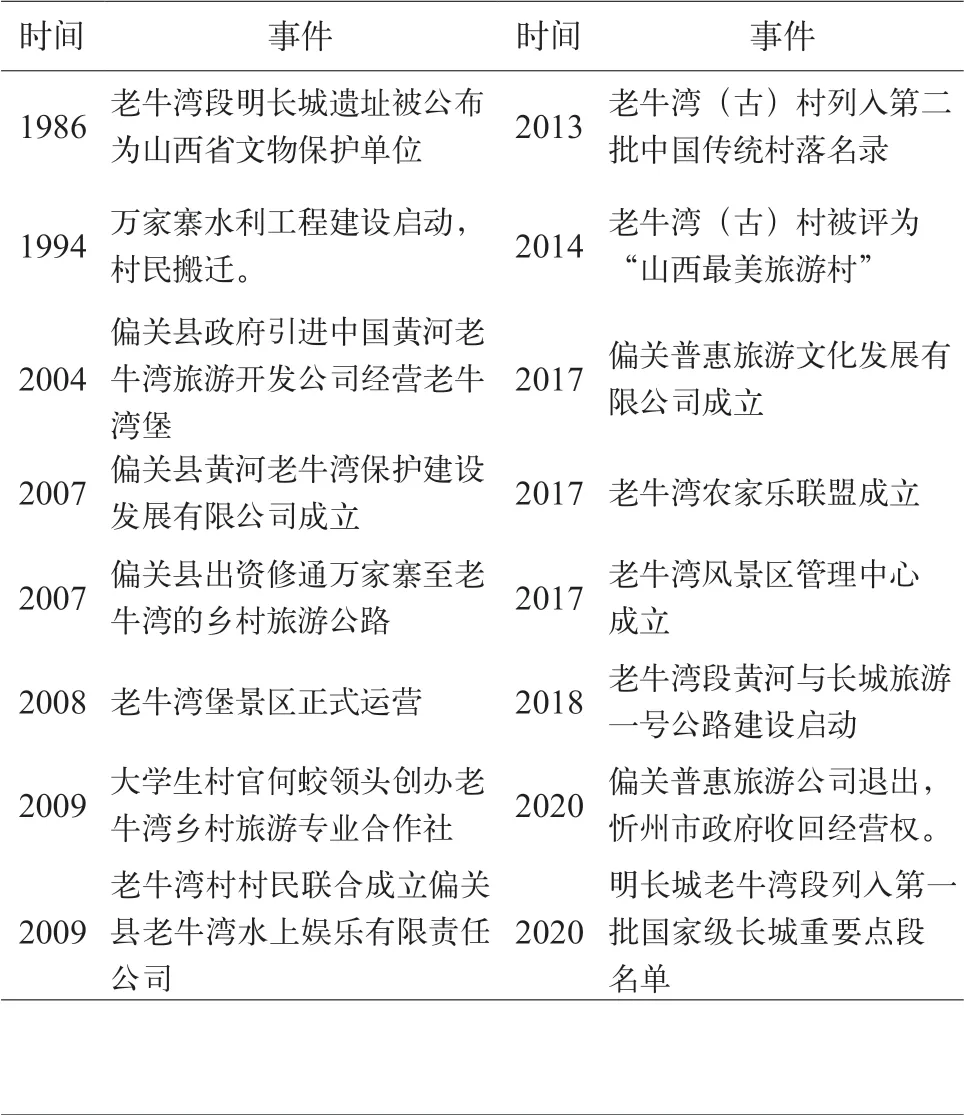

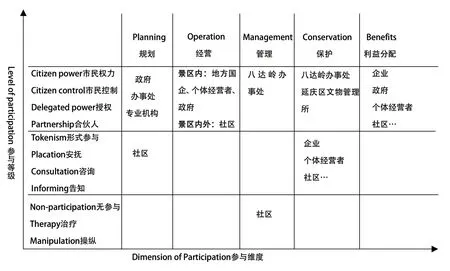

在遗产保护与旅游发展过程中(见表1),老牛湾堡长城先后被公布为省级文物保护单位(1986)、第二批中国传统村落(2013)、山西最美旅游村(2014)、第一批国家级长城重要点段(2020)。在遗产实践中(图2),老牛湾长城遗产旅游地社区居民在经营与利益方面表现为授权参与,主要通过景区外围的餐饮、住宿、商品销售等经营活动与景区内民居租赁收益;在规划与保护方面表现为形式参与,以地方政府与专业性机构为主导,主要停留在告知、咨询形式上;在管理方面无参与,由老牛湾风景区管理中心负责日常管理。

图2 老牛湾长城遗产实践参与的主体

表1 老牛湾长城遗产保护、旅游与社区发展历程

表2 老牛湾长城遗产地的社区农家乐房价一览表

(二)八达岭长城离地遗产社区:岔道村

在遗产保护与旅游发展过程中,八达岭长城遗产地经历了全国重点文物保护单位(1961)、世界文化遗产(1 9 8 7)、国家风景名胜区(1982)、国家4A级旅游景区(2001)、国家5A级旅游景区(2007)、国家公园建设试点单位(2014)、国家文化公园(2017)、国家全域旅游示范区(2019)、国家级长城重要点段(2020)等遗产与旅游标签的演变过程;岔道村经历了县级文物保护单位(1985)、市级文物保护单位(2001)、北京市最美乡村(2006)、中国传统村落(2013)、全国重点文物保护单位(2013)等遗产与旅游标签的演变。在遗产实践中,八达岭长城遗产旅游利益相关者以地方政府与地方国企为主导,兼具外来企业、个体投资商、社区居民及社区旅游企业等多元主体(见表3、图3),已形成“八达岭办事处、村委会、旅游企业(岔道村岭西旅游服务公司、八达岭旅游总公司、八达岭传奇)、社区村民、外来投资商(经营)”多方参与的社区旅游管理与经营格局。岔道村社区居民在经营与利益方面表现为授权参与,主要通过景区外围的餐饮、住宿与景区内的商品销售等经营活动与民居租赁获得收益;在规划与保护方面表现为形式参与,由地方政府与专业规划机构为主导,主要停留在被告知、咨询形式上;在管理方面无参与,由八达岭办事处负责八达岭开放段长城的日常管理与维护,延庆区文物管理所负责未开放段的行政管理与保护工作。

图3 八达岭长城遗产实践参与的主体

表3 八达岭长城遗产保护、旅游与社区发展历程

从影响因子看,岔道村社区在管理、保护与规划等方面的参与不足同样受遗产地企业经营与事业管理模式、政府权威性与专业性话语控制的影响。在经营与利益分配上,岔道村社区参与主要受长城遗产旅游地规划的调整与搬迁事件影响,甚至引起社区参与去权及一系列失调冲突。例如,受《八达岭—十三陵风景名胜区总体规划(2007—2020年)》影响,岔道古城及古城外的岔道东、西居民点分别被列为保护型与缩小型居民点。自2007年后,岔道村社区经历了由地方政府与旅游企业主导的十年“自上而下”驱动的搬迁历程,使得遗产型社区居民的“在地”演变为“离地”。这一期间,岔道村传统村落的古城民居因长期处于闲置状态,受损较为严重,从活态遗产演变为静态遗产;社区居民在旅游经营活动上从直接参与转为间接参与,使得古城旅游服务和经营处于停滞状态,严重影响了遗产型社区遗产保护、旅游与居民发展的良性互动。2016年,因古城整体旅游开发需求,岔道村第一家民居被拆,引起了搬迁居民对家园与生计物质资本丧失的恐慌,也激化了社区居民与旅游开发公司之间的冲突。2017年,在相关政府部门协调下,社区居民逐渐取消民居委托经营合同和回迁,使得岔道村过去10年无序发展的状态逐渐得到改善。

(三)慕田峪长城非遗产社区:慕田峪村与北沟村

在遗产保护与旅游发展过程中,慕田峪长城遗产地经历了“北京旅游世界之最”(1992)、市级文物保护单位(1994)、世界文化遗产(1998)、国家4A级旅游景区(2001)、国家5A级旅游景区(2011)、国家级长城重要点段(2020)等遗产与旅游标签的演变(见表4)。在遗产实践中,慕田峪村与北沟村社区的旅游经营参与分别位于景区内部与社区内部,均表现为授权式参与。慕田峪村社区的旅游利益分配以餐饮、住宿、商品销售、服务、民居租赁为主,而北沟村社区以餐饮、住宿、物业管理、民居租赁为主。在管理上,慕田峪村与北沟村社区均无参与,以慕田峪长城旅游有限公司(以下简称为“慕田峪公司”)为经营主体,采用企业经营与管理一体化模式。在遗产保护、规划方面的参与,两个社区仍停留在被告知、咨询形式参与层面。其中,北沟村社区个别村民以护林员身份参与遗产保护。

表4 慕田峪长城遗产保护、旅游与社区发展历程

图4 慕田峪长城遗产实践参与的主体

四、结论与讨论

综上述,线性文化遗产社区参与遗产实践的内容包含规划、经营、管理、保护、收益分配等五个方面。但实际上,长城沿线社区参与遗产实践主要在旅游利用与收益分配两个方面,在规划、管理、保护层面参与相对较少。通过长城在地遗产社区、离地遗产社区、在地非遗产社区与离地非遗产社区的多案例比较分析,本文归纳了影响线性文化遗产沿线社区参与的核心影响因素:

在管理上,社区缺乏参与主要受我国文化遗产经营管理体制的制约。我国文化遗产资源以属地行政管理为主导。当营利性社会力量介入时,文化遗产资源的经营权和管理权分开,以企业经营与事业管理并存模式为主,如八达岭长城遗产地与老牛湾长城遗产地及2014年前的慕田峪长城遗产地。2014年慕田峪长城旅游区办事处取消后,遗产地的日常经营与管理以企业为主。同时,稳定的经营与管理主体会影响长城遗产保护利用的可持续性,进而影响社区参与的可持续性,如老牛湾长城遗产地。

在保护与规划上,社区参与停留在告知形式上,在于遗产保护制度缺陷导致的社区参与无权、去权及专业性权威话语的控制。长期以来,文化遗产保护由专业性权威话语控制,虽然近年来呼吁多元社会力量参与,但如何参与、参与哪些内容仍然缺乏制度安排与保障。虽然长城遗产旅游地社区提供了长城保护员或护林员等直接参与遗产保护的机会,但参与比例极为有限。遗产保护利用规划更多由政府部门组织委托第三方专业性机构执行,进而向社区代表咨询意见或告知。

在经营与收益上,遗产保护与旅游发展的规划带来的入口空间布局与旅游线路的变革对社区参与的强弱影响重大,如八达岭长城保护规划引起的岔道村搬迁、慕田峪长城旅游规划的入口与线路改道。同时,长城沿线社区精英的领导、外来资本的支持、优秀传统文化的教育及居民的经济水平、知识技能水平也深刻影响着社区参与旅游经营的效度与深度。

在理论意义上,本研究发现了经营管理主体变更、保护利用规划的调整及国外社会力量等新因素对社区参与的影响,拓展了社区参与的影响因子。此外,本文依据遗产关联与空间距离关系划分的在地遗产社区、离地遗产社区、离地非遗产社区、在地非遗产社区,为社区与遗产的关系认知提供了新视角。同时,本文构建的遗产旅游地社区参与五维分析框架,也为更加全面地分析线性文化遗产社区参与提供了研究工具。在实践启示方面,鉴于遗产经营管理主体与相关规划的变更对遗产保护利用与社区参与的可持续影响重大,遗产旅游地需要思考和筹划经营主体退出后的响应机制及新旧规划的衔接机制。北沟村的内外共存社区参与模式与岔道村、老牛湾村及慕田峪村的外部介入性模式形成鲜明对比,表明优秀传统文化的涵化作用、社区精英的领导在缓解社区被外来资本控制、实现社区增权、能力建设、抵抗风险恢复社区发展等方面具有重要的推进作用。因此,培育长城沿线社区精英有助于引导遗产保护、旅游和社区发展进行良性互动,减少三者间的失调。