城市轨道交通地下区间应急疏散

2022-10-10周广浩

周广浩

(北京市轨道交通设计研究院有限公司,北京 100068)

1 研究背景

城市轨道交通作为旅客运输的重要工具,其目标在于快速安全地将旅客运输至目的地,然而作为交通工具,其存在一定的风险.

2021-07-20郑州地铁5号线受特大暴雨影响,隧道严重积水,发生乘客伤亡事故,给城市轨道交通区间应急疏散敲响了警钟.

城市轨道交通具有载客量大,乘客构成复杂,地下空间紧张等特点.以北京地铁最普遍采用的6B型列车为例,车辆定员工况下可载客约1 460人,超员时可达2 070人;8A型列车定员工况下可载客约2 480人,超员时可达3 450人.乘客构成既有(男、女)青年、中年、儿童,也有老、弱、病、残、孕等特殊群体.地下区间无论采用圆形、马蹄形还是矩形隧道,可供乘客紧急疏散的空间也仅有道床或疏散平台.

2 疏散的原因

地铁车辆在区间停车导致旅客疏散的情况一般有以下几类.

1)车辆故障、供电系统故障、区间障碍物侵限(未造成列车撞击、剐蹭、脱轨等事故)等原因导致车辆无法继续行驶,不得不采取在区间对乘客进行疏散的措施.其目的在于将乘客安全的疏散至就近车站或通过垂向疏散应急通道疏散至地面,疏散前,故障未对乘客造成身体上的伤害,可根据旅客的实际情况,按照旅客自身身体状态有序地进行分类分流疏散.

2)列车由于各种原因导致的撞击、剐蹭、脱轨等事故,导致列车无法继续行驶,并导致部分乘客受伤,不得不采取在区间对乘客进行疏散的措施.疏散前,事故已对部分乘客造成了伤害,疏散应本着优先救助受伤人员的原则,采取医护救助等方式进行疏散,有行走能力的乘客按照疏散引导进行疏散.

3)由于发生火灾、爆炸、隧道涌水、恐怖主义行为等原因导致的疏散.此类情况,由于其本身具有很大的破坏性和危害性.需在最短的时间内将乘客疏散离危险区域.

3 疏散方式

3.1 基于列车端部疏散门和道床面的疏散

国内早期建设的地铁,多利用轨道道床面作为疏散通道,在列车端部设置宽度不小于600 mm的端部疏散门.区间进行乘客疏散时,疏散引导人员打开端部疏散门,乘客通过打开的疏散门经疏散坡道或步梯、爬梯疏散至道床面,沿道床面将乘客疏散至就近的站台.列车端部疏散门及疏散坡道如图1所示.

图1 列车端部疏散门及疏散坡道图

3.2 基于客室门和区间纵向疏散平台的疏散

近年来,建设的地铁线路多设置有区间纵向疏散平台,《地铁设计规范》(GB/T50157—2013)中规定平台高度距离轨面850 mm(B型车,A型车900 mm),《地铁安全疏散规范》(GB/T3668—2017)中明确单线平台宽度不小于700 mm,困难条件下不小于550 mm(《城市轨道交通工程设计规范》(DB11/995—2013)规定为800 mm/600 mm).区间进行乘客疏散时,疏散引导人员在确认安全的情况下,将疏散平台侧的客室门打开,乘客通过客室门进入疏散平台.且在近几年推广全自动驾驶技术后,由于司机室设备台空间限制,多采取了列车不再设置端部疏散门的设计方案.

4 主要疏散路径分析

关于疏散平台疏散和道床面疏散,国内有2种主流的观点.区间疏散主要疏散路径如图2所示.

图2 区间疏散主要路径图

4.1 道床面作为主要疏散路径,疏散平台作为辅助疏散路径

利用道床面作为主要疏散路径的疏散方式,主要疏散路径有以下几条:

1)乘客经端部疏散门下行到道床进行疏散,其疏散路径主要有以下几条:

①列车客室—端部疏散门—下行坡道(步梯)—道床面—上行步梯—站台

②列车客室—端部疏散门—下行坡道(步梯)—道床面—联络通道—道床面—上行步梯—站台

③列车客室—端部疏散门—下行坡道(步梯)—道床面—区间疏散楼梯间—地面

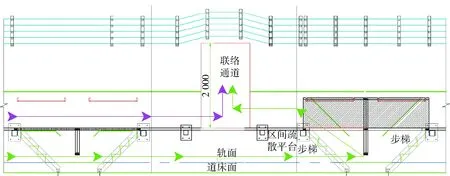

2)对于利用道床面作为主要疏散通道的地下区间疏散平台,一般每不超过300 m的距离设置一处疏散平台下行到道床面的步梯,步梯如图3所示.乘客先通过列车客室门进入到疏散平台,经疏散平台设置的步梯下行到道床面进行疏散.主要疏散路径有以下几条:

图3 疏散平台下行到道床面步梯

①列车客室—客室侧门—疏散平台—下行步梯—道床面—上行步梯—站台

②列车客室—客室侧门—疏散平台—下行步梯—道床面—联络通道—道床面—上行步梯—站台

③列车客室—客室侧门—疏散平台—下行步梯—道床面—区间疏散楼梯间—地面

此观点认为疏散平台距离轨面850 mm/900 mm距离,距离道床面高度超过1 m,疏散平台仅在靠近隧道壁侧900 mm高度的位置设置扶手,外侧未布置安全防护栏杆,在地下隧道内通过宽度只有550~800 mm的架空平台长距离疏散乘客存在较大的安全隐患,且在人防隔断门、道岔区、防淹隔断门等区域无法设置纵向疏散平台,此外在区间与车站的连接处,为方便工作人员从站台下行到道床面,区间疏散平台不与站台直接连通,而是通过设置下行步梯的方式先连接至道床面,通过道床面走行至非有效站台端部设置的步梯上行至站台.即便设置了纵向疏散平台的地下区间,疏散平台也只适合快速地将乘客撤离车辆上的危险区域,不适合长距离行走.

4.2 疏散平台作为主要疏散路径.

疏散平台作为主要疏散路径的疏散方式,主要疏散路径有以下几条:

1)列车客室—客室侧门—疏散平台—下行步梯—(站端)道床面—上行步梯—站台

2)列车客室—客室侧门—疏散平台(—下行坡道)—联络通道(—上行坡道)—疏散平台—下行步梯—道床面—上行步梯—站台

3)列车客室—客室侧门—疏散平台—下行步梯—道床面—区间疏散楼梯间—地面

此观点认为:利用道床面进行疏散,若采用列车端部疏散门进行疏散,端部疏散门宽度仅有700~800 mm宽,且车辆地板面到道床面距离超过1.2 m,端部疏散坡道坡度约为18°,坡道底部距离道床面约260 mm高差,疏散步梯约7~8级的才可到达道床面,正常楼梯下行速度0.9 m/s(中青年男士)、0.74 m/s(中青年女士)、0.52 m/s(老人及儿童)的速度,遇紧急情况时,乘客会在端部疏散门处发生拥挤,利用端部疏散门较难快速的将处于危险区域的乘客疏散离危险区域.且道床面上敷设有信号应答器、各类横穿过轨的管线等,还设置有中心排水沟等,特别是对于采用T型轨枕的道床面,轨枕与道床基底之间存在较大高差,道床中部设有大量的横向连接杆,若未做无障碍通行处理,不利于乘客安全行走.

4.3 疏散能力及安全性分析

4.3.1 能力分析

对于8A型车其定员核载2 480人,超员时可达3 450人,参照《地铁安全疏散规范》中对于楼扶梯及水平通道人员通行速度的规定,水平通道的人员行走速度和通过能力远大于同等宽度楼梯的行走速度和通过能力.无论采取前文所列述的何种疏散方式及疏散路径,其疏散速度关键控制点均在于步梯段的上下行速度.端门宽度一般为700~800 mm,疏散(坡道)步梯宽度约600~700 mm,疏散平台下行到道床面的步梯宽度为600~800 mm,道床面上行到站台的步梯宽度为1 200 mm,通过能力按照步梯及通道0.55 m宽度的整倍数计算,按照同等乘客组成比例的情况下,各种疏散路径的疏散能力接近.但若同时采取端门—道床面疏散和客室侧门—疏散平台的疏散,对于应对火灾、爆炸、恐怖主义行为等危害性较大的事件导致的疏散有很大的帮助.

4.3.2 安全性分析

城市轨道交通必然存在道岔区、人防隔断门、防淹隔断门、道床面管线过轨、敷设信号应答器及排水沟等的情况,区间疏散平台由于受制于区间隧道的尺寸限制,其宽度较车站等其他公共设施的疏散通道及楼扶梯的宽度小.笔者认为,无论采取何种疏散方式,必然存在一定的安全风险,解决问题的关键在于最大化疏散通道的无障碍处理及稳定有序的疏散引导.

4.4 建议

1)在城市轨道交通设计、建设、运营中应保留多通道疏散的疏散方案,提高区间应急疏散能力,降低应急疏散时间.

2)疏散通道最大化无障碍处理,管线采用道床面以下横穿过轨,信号应答器前后设缓坡,横向设护板找平,排水沟铺设地沟盖板等.

3)明确疏散路径,使用荧光漆喷涂疏散通道标示线,悬挂疏散指示标识.

4)道岔区增加应急照明灯设置密度,提高可视性,使用明显的标志标识指明疏散行走路径及需躲避远离区域.

5)车辆设计中保留端部疏散门的设计方案,疏散坡道(步梯)端部应贴近道床面.

5 区间联络通道

单洞单线隧道,为便于乘客在疏散时快速撤离并远离危险区域可通过区间联络通道进入相邻隧道进行疏散,《地铁安全疏散规范》中规定并行的2条单线区间隧道,长度超过600 m时需要设置区间联络通道,相邻联络通道的距离不应大于600 m.对于设置有区间纵向疏散平台的地下区间联络通道的设置方法,国内有2种主流观点.

1)联络通道底面标高和疏散平台同标高,疏散平台连贯设置,不在联络通道处做断开设置下行到道床面的坡道.此方式有利于疏散平台连贯设置,有助于利用疏散平台疏散的人员行走和通过联络通道进入相邻隧道进行疏散;在隧道发生涌水时,隧道内积水水位未达到或超过疏散平台高度时,不会对疏散造成影响,且在未设置废排水井的联络通道处,积水水位未达到或超过疏散平台高度时不会通过联络通道进入相邻隧道.但是不利于在道床面进行疏散的人员在联络通道处上行到疏散平台和利用联络通道进入相邻隧道进行疏散.

2)联络通道底面和轨面同标高,疏散平台在联络通道处断开设置下行到道床面的坡道.此方式有利于道床面疏散的人员通过联络通道进入到相邻区间隧道进行疏散,也有利于疏散平台疏散人员下行到道床面进行疏散.但是在隧道发生涌水时,隧道内积水水位一旦超过轨面,就会出现疏散人员涉水的情况,影响疏散的安全,且隧道内积水会通过联络通道进入相邻隧道.

图4 联络通道和疏散平台同标高隧道断面图

图5 联络通道和轨面同标高断面图

笔者建议区间联络通道底面标高宜按照与疏散平台同标高设置,在设置有废排水井的联络通道处,左右线隧道向排水井敷设的排水管应做防倒灌处理,防止一侧隧道进水后通过排水管及排水井进入相邻隧道.

为保证疏散平台和道床面的有效联通及道床面和联络通道的有效联通,应在疏散平台设置步梯联通道床面,但为了保证疏散平台的连贯性,减少步梯对疏散平台疏散的效率及安全的影响.笔者提出如下解决方案.

如图6所示,联络通道底标高与疏散平台同标高设置,在联络通道的前后2~5 m范围内各设置一处疏散平台下行到道床面的步梯,步梯处设置翻板式疏散平台,翻板式疏散平台安装机构及原理见图7.

图6 联络通道处步梯设置方案

图7 不同隧道断面翻板式疏散平台安装机构示意图

翻板式疏散平台处于打开位时翻板与疏散平台平齐,做疏散平台用,利用疏散平台进行疏散时,人员可不用通过上下行步梯,利用翻板式疏散平台直接通过.翻板式疏散平台打开位如图8所示.

图8 步梯处翻板式疏散平台打开位

翻板式疏散平台处于收起位时,通过锁闭机构锁闭将翻板锁闭在隧道壁,步梯打开,人员可通过上下行步梯,从道床面上行到疏散平台,进而通过联络通道进入相邻区间隧道进行疏散.翻板式疏散平台收起位如图9所示.

图9 步梯处翻板式疏散平台收起位

翻板式疏散平台处于收起位时,通过锁闭机构将翻板锁闭在隧道壁,步梯打开,人员可通过上下行步梯,从道床面上行到疏散平台,进而通过联络通道进入相邻区间隧道进行疏散.翻板式疏散平台收起位如图10所示.

6 站端与疏散平台的连接

为方便工作人员从站台下行到道床面,区间疏散平台不与站台直接连通,而是通过设置下行步梯的方式先连接至道床面,通过道床面走行至非有效站台端部设置的步梯上行至站台.当发生隧道涌水时,会出现人员涉水的情况,无法保障疏散安全.对于接近站端区间未设置渡线等道岔区的,同样可采取设置翻转式疏散平台的方式解决疏散问题,翻板常态设置为收起位,不影响工作人员的正常检修作业时的通行,当需要利用其进行疏散时,由工作人员将其置于打开位进行疏散.

7 人防隔断门和防淹隔断门

由于人防隔断门和防淹隔断门的特殊功能,疏散平台做断开设置,疏散时,人员通过下行步梯下行到道床面,通过后通过步梯上行至疏散平台进行疏散,其同样存在疏散人员涉水的情况,此外当出现列车停车后端部正好卡在隔断门处的极端情况,人员仅能通过列车与隔断门之间的缝隙进行疏散.笔者建议在后续的城市轨道交通设计、建设中可通过设置800~1 200 mm宽“疏散小门”的方式实现疏散平台的连贯设置,疏散小门如图10.

图10 疏散小门示意图

8 结束语

以上为笔者结合国内现有城市轨道交通在疏散方式进行的总结分析,并结合设计、建设、运营中的经验提出的几点优化建议,希望能为城市轨道交通安全疏散设计提供参考.