虚拟实验具身程度及其对学习成效的影响

2022-10-07王辞晓李睿玉张慕华

王辞晓 李睿玉 张慕华

(1.北京师范大学 教育学部教育技术学院,北京 100875;2.首都师范大学 初等教育学院,北京 100048)

已有研究表明,虚拟实验能够帮助学生获得与实体实验同样甚至更好的学习效果(田元等, 2021)。实验教学多强调学生动手参与,具身交互因此被认为是影响虚拟实验学习效果的重要因素之一(Duijzer et al., 2019)。随着虚拟仿真技术和传感技术的发展,虚拟实验发展出键鼠操控、屏幕触控、沉浸式传感等不同具身程度的交互类型(刘清堂等, 2021)。然而,虚拟实验具身程度越高是否学习成效越好,不同学段、学科和知识类型的学习内容需要何种类型的具身交互等问题,已有研究尚未有明确答案。基于此,本研究从具身认知理论视角出发,通过元分析方法探究不同具身程度的虚拟实验对学生学习成效的影响,揭示具身参与对各学段各学科实验教学的作用,为虚拟实验的设计开发与教学应用提供启示。

一、理论基础

(一)具身认知视角下的学习环境构建

二十世纪八十年代,以具身认知为代表的第二代认知科学逐渐发展起来,研究者关注开始身体及其感知觉经验对认知的作用(王辞晓, 2018; 陈醒等, 2019)。具身认知理论主张,认知过程不仅与大脑相关,还与外部环境、身体参与密切相关。身体动作隐含着关于现实世界经验的抽象概念,执行动作有助于促进个体对科学概念的理解(Rau, 2020;王辞晓, 2021)。在教育领域,大量实证研究探讨了身体及其经验对学科教学的促进作用(王美倩等,2015; Lindgren & DeLiema, 2022),并提出创建促进学习者身体参与、沉浸体验的具身学习环境(Rau,2020)。随着体感技术和可穿戴设备的发展,基于新技术的具身学习环境逐渐得到教育研究与实践者的关注(Lindgren & DeLiema, 2022; 钟正等, 2022)。

对于学习环境的具身程度,已有研究基于具身认知理论提出了不同的划分方式。根据身体与技术的交互关系,普赖斯等(Price et al., 2009)将具身程度分为离身交互、近身交互、在身交互等。离身交互强调普遍存在于生活世界的技术交互,身体运动在其中不起主导作用;近身交互指人的身体作为中介与技术进行信息交互,如手势等肢体动作、个体位置传感等;在身交互指可穿戴设备、可植入设备对身体感知觉的增强与调用。约翰逊-格伦伯格等(Johnson-Glenberg, et al., 2014)基于学习者的运动参与量、手势与内容的一致性、沉浸感三个维度,将学习环境的具身程度分为四个等级。其中,手势与内容的一致性不仅涉及手势与学习内容的相关程度,还与有形物体的可操控性相关。需指出的是,手势能够将内部认知过程与外部物理对象相映射,维持表征的稳定性,促进相关记忆检索与概念理解(Koning & Tabbers, 2011)。具身认知的镜像神经元理论指出,观察他者运动也是一种具身参与,会激活相应脑区(Brucker et al., 2015)。基于此,杜伊泽尔等(Duijzer et al., 2019)将学习环境分为全部身体运动、部分身体运动、影响他人或物体运动、观看他人或物体运动四种。总之,手势等肢体动作、感知觉体验丰富度、沉浸体验感、他者经验的呈现等均是具身学习环境的重要构成元素,也是影响虚拟实验具身程度的重要因素。

(二)虚拟实验具身程度的四层级模型

教育领域的虚拟实验主要有基于PC端鼠标和键盘操控的桌面式虚拟实验、基于移动端屏幕操作的触控式虚拟实验、基于头戴显示设备和交互手柄的半沉浸式虚拟实验,以及基于可穿戴传感设备或虚实空间融合技术的沉浸式虚拟实验等类型(翟雪松等, 2021; Coban et al., 2022)。不同类型的虚拟实验给学生带来的交互体验不同,教学交互的具身程度也存在差异。键鼠操控属较低程度的具身交互,其具身程度低于手势触控类(李青等,2016)。在头戴式设备支持的虚拟实验中,学习者可通过虚拟化身与虚拟实验对象交互。这种对虚拟化身的控制及由此引发的视觉、听觉、触觉等感知觉信息反馈能为学习者带来沉浸式交互体验(Radianti et al., 2020)。在全身参与型虚拟实验中,个体可以通过传感器建立自身运动与科学现象的关联关系(Lindgren et al., 2016),属较强程度的具身交互。林德格伦和德利玛(Lindgren & DeLiema,2022)基于学习者与实验对象的作用关系,将STEM学习技术分为观察型、操控型、感知型、化身型等具身程度。其中,化身型指学习者通过身体运动扮演实验对象,获得从实验对象视角理解科学规律的学习体验。

基于上述观点,结合虚拟实验硬件技术与教学交互的类型,本研究构建了虚拟实验具身程度的四层级模型(见图1)。虚拟实验具身程度由高到低依次为全身交互、涉身交互、控件交互、替代交互。全身交互指学习者通过较大幅度肢体运动进行实验操作,硬件技术涉及虚实空间融合技术、可穿戴传感设备、头戴式显示设备等。教学交互包括沉浸式模拟实体实验或扮演实验对象等。涉身交互指学习者通过手势识别、屏幕触控等进行实验操作,硬件技术涉及手持设备、传感技术、触控技术等。教学交互包括基于手势动作的虚拟实验对象操控、实验现象相关的触觉信息反馈等。控件交互指学习者通过键盘、鼠标等硬件设备进行实验操作,教学交互主要涉及视觉和听觉通道信息交互,由学习者自主控制信息加工过程。替代交互指学习者观察他人操作虚拟实验或虚拟实验操作视频,硬件设备主要为多媒体计算机,教学交互主要为单向信息传递,由他者控制信息加工过程。

二、文献综述

相比传统实体实验,虚拟实验具有不受时空限制、灵活性和安全性高、可用性强和可重复性强等优点(刘清堂等, 2021)。虚拟实验可以通过增强实验现象、提供脚手架等精细化教学交互设计,促进学生理解复杂概念,达到深度学习(Chao et al.,2016; 王辞晓, 2020)。然而,现有研究尚未对虚拟实验具身程度的教学效果进行综合分析,具身参与对学习成效的促进作用未得到一致结论。

(一)显著正向作用

一些研究表明,使用具身参与的虚拟实验对学习成效有显著促进作用。沈等(Shen et al., 2021)使用涉身交互型虚拟实验帮助医学生学习腹腔镜手术技能,将37名本科五年级学生随机分为两组,开展为期四周的实验研究。实验组采用操纵手术器械获得触觉反馈的VR模拟实验(20人),对照组采用传统实验(17人)。结果表明,实验组在手术技能、测试成绩、沉浸感、互动体验等方面均显著优于对照组(Shen et al., 2021)。晁等(Chao et al., 2016)的研究表明,涉身交互型虚拟实验,能够取得比传统实验更好的学习成效。还有研究发现,低具身程度与高具身程度的虚拟实验对学习成效的正向促进作用均显著优于传统实验,且二者促进程度相近。塞尔泽等(Selzer et al., 2019)以湿地环境生物知识为教学内容,将42名本科生随机平均分成三组,分别为传统实验组、低端配置VR组、高端配置VR组。其中,低端配置比高端配置沉浸感更低且制作成本更小。研究结果表明,损失部分沉浸感,不会削弱虚拟实验对学习成效的促进作用。拉乌(Rau, 2020)通过对虚拟和实体实验的系统综述分析得出,实验教学的具身交互应注重感知觉经验对概念图式的发展,而非追求更高程度的身体动作参与。

(二)显著负向作用

一些研究则表明,虚拟实验的具身参与可能对学习成效产生负面作用。奎尔等(Quail et al., 2016)将62名学生随机分配到三组,探究医学本科生使用控件型虚拟实验学习医患沟通技能的效果。研究结果表明,疗养院组的学生体现出更强的同理心,技能测试表现显著优于虚拟组。马歇尔等(Marshall & Young, 2006)以物理学本科生为实验对象开展学习“物理碰撞”对照实验,发现相比于虚拟实验,实体实验的学习效果更好且耗时更短。还有研究表明,使用高具身程度的虚拟实验会对学生的学习成效产生负面影响。王等(Wang et al.,2017)将211名高中生分为三组,以“弹丸的运动和碰撞过程”为学习主题开展实验研究,第一组使用有多点触控功能虚拟操作程序(TA组),第二组使用有多点触控和倾斜功能的应用程序(TAG组),第三组作为对照组开展传统实验。结果表明,对于基础概念,具身程度最高的TAG组比对照组有显著的负向作用。对此,斯库姆沃斯基等(Skulmowski & Rey, 2018)指出,“身体运动与概念越相关,学生对概念的学习效果越好”,大幅度身体参与可以弥补运动和概念之间的弱关系,但也会增加学生的认知负荷,降低学习效果。

(三)无显著作用

另有研究发现,是否使用虚拟实验对学生学习成效没有显著影响。陈等(Chen et al., 2014)以“波义尔定律的学习”为主题设计准实验研究,实验组的高中生使用桌面式虚拟实验,对照组使用传统实验。研究表明,两者学习结束后的概念测试没有显著差异。佐哈尔等(Zohar & Levy, 2021)面向高中生开展的以“化学键的形成与断裂”为主题的教育实验研究表明,相较于视频学习,采用鼠标操控和操纵杆操控学习的学生,学习成效并未提高(Zohar & Levy, 2021)。范·金克尔等(van Ginkel et al., 2019)以大一本科生为研究对象,运用对照实验(实验组17人,对照组19人)发现,相比于传统教学材料,全身交互型虚拟实验并未提升学生口头演讲能力。约翰逊-格伦伯格等(Johnson-Glenberg et al., 2016)发现,桌面式实验(控件交互)、交互式白板实验(涉身交互)、SMALLab(全身交互)三种具身程度的虚拟实验对学生学习成效的影响无显著差异。

以上研究主要从学段、学科、知识类型、反馈形式(触觉反馈、正误反馈等)、仿真程度等维度探讨虚拟实验对学习效果的促进作用(王雪等, 2019;田 元 等, 2021; 翟 雪 松 等, 2021; Chernikova et al.,2020),但鲜有研究基于具身程度分析虚拟实验教学效果。此外,具身程度对学习效果的作用还可能受学段、学科、知识类型等调节变量的影响。综上,本研究运用元分析方法,探究虚拟实验具身程度对学生学习成效的作用,分析不同程度具身交互对学段、学科和知识类型学习内容的适用性。

三、研究方法与过程

本研究采用博伦斯坦等(Borenstein et al., 2009)提出的元分析步骤与方法,分析虚拟实验研究(教育实验和准实验)结果,即通过文献筛选和编码获取实验数据并计算虚拟实验学习成效的平均效应值,得出具身程度等调节变量对效应值的影响。数据分析工具为CMA 3.3(Comprehensive Meta Analysis 3.3)。本研究采用Hedges’ g作为效应值指标,以校正Cohen’s d产生的小样本效应值估计偏差(Hedges,1981)。

(一)文献检索与筛选

本研究以Web of Science数据库核心合集(含会议论文)作为主要文献样本来源,文献检索式中 包 括 虚 拟 实 验(virtual experiment、virtual lab、simulation、virtual manipulation)和学习成效的关键词包括(learning achievement、learning performance、learning outcome、learning gain),文献时间跨度为2011年至2022年,检索日期为2022年3月17日,共获得近十一年相关文献932篇。本研究还从ProQuest、ERIC数据库检索得到69篇非重复文献作为补充样本。在文献筛选阶段,本研究制定了如下文献筛选标准:1)研究方法为实验或准实验方法,即剔除理论研究、文献综述、案例研究、问卷调查等;2)主要自变量是虚拟实验的应用,即研究应包含对照组和实验组,实验组使用虚拟实验教学,对照组采用物理实验或纸质教材等教学;3)主要因变量为学习成效,即研究结果应报告反映学习成效的量化指标,如测试成绩、作品得分等;4)研究提供计算效应值的足够数据,包括实验组和对照组的样本量、均值和标准差。本研究基于以上标准人工筛选,剔除不符合条件的文献后,最终得到47篇文献作为元分析样本。文献筛选流程见图2。

(二)变量设定与编码

研究表明,虚拟实验对学习成效的影响受学段、学科、知识类型等调节变量的影响(Chernikova et al., 2020; 刘清堂等, 2021)。本研究主要关注的调节变量是具身程度,并引入虚拟实验常见调节变量细化具身程度的具体效应,选取的调节变量包括:学段、学科、知识类型、具身程度。编码规则如下:1)学段指实验对象就读的年级,包括小学、中学和大学;2)学科指实验内容所属的学科门类,包括自然科学(如物理、生物等)、工程实践(如工科、编程、医学实操等)、人文社科(如语言、历史、营销等);3)知识类型指实验内容所属的知识种类,包括陈述性知识和程序性知识;4)具身程度。包括全身交互、涉身交互、控件交互、替代交互四个层级。

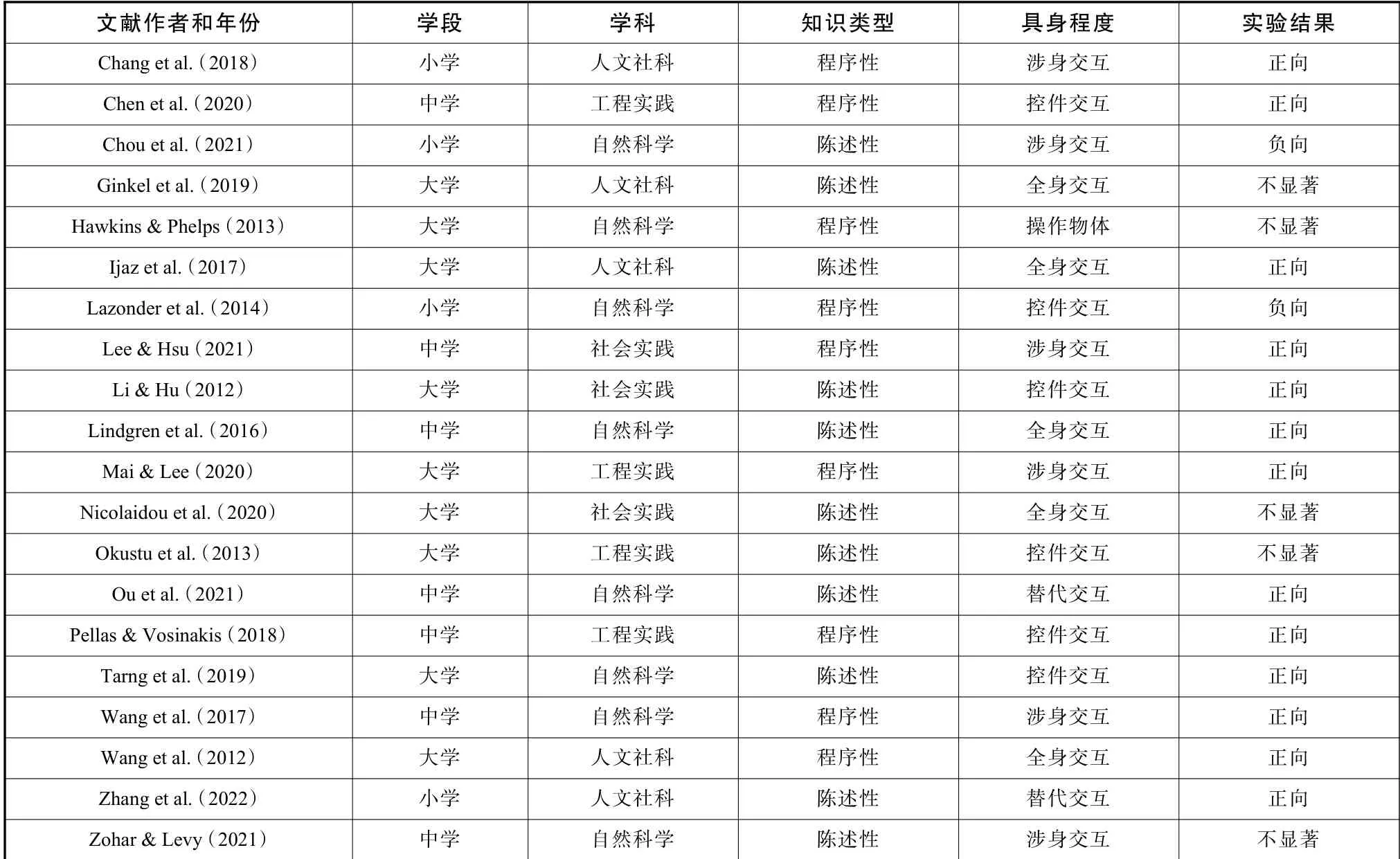

基于上述编码规则,样本文献编码结果见表一。当文献采用多轮相互独立的测试成绩作为实验结果时,本研究将每轮测试成绩作为独立的效应值样本,如范·金克尔等(van Ginkel et al., 2019)分别测试学生的陈述性和程序性知识的习得情况。当文献包括两个以上对照组时,如林等(Lin et al., 2015)的研究包括沉浸式互动组、视频组、文本组,本研究分别将沉浸式互动组和文本组、视频组和文本组作为两个独立的效应值样本。最终,47篇文献共得到71个效应值样本。经统计,效应值样本的学段分布上,小学占11.27%,中学占38.03%,大学占50.70%。学科分布上,自然科学、工程实践、人文社科分别占66.20%、18.31%和15.49%。在知识类型方面,陈述性知识占54.93%,程序性知识占45.07%。就具身程度而言,控件交互型(40.85%)、涉身交互型(29.58%)、全身交互型(21.13%)、替代交互型(8.45%)的占比依次降低。

表一 虚拟实验文献元分析编码(部分)

四、数据分析与结果

(一)效应值分布及检验

1.发表偏倚检验

在开展元分析前,本研究对效应值样本进行发表偏倚检验:首先,效应值样本的发表偏倚漏斗图(见图3)表明,大部分效应值基本呈对称分布,说明发表偏倚存在的可能性较小。其次,Egger线性回归检验发表偏倚(Egger et al., 1997)结果显示,t值为1.616,p值为0.111>0.05,表明不存在发表偏倚。最后,失安全系数(fail-safeN)用于估计未发表文章中重要效应值对研究结果的影响。结果表明,未发表的研究对元分析结果没有影响(Rosenthal,1979)。本研究的效应值样本数为71,失安全系数N=2090(远大于365),需要为每个观测到的效应值样本找到29.44项未出版研究才能使结果逆转。综上表明,元分析结果具有可靠性和稳健性。

2.异质性检验

元分析的总体效应值分析结果和异质性检验结果见表二。结果显示,本研究总效应值的Q值为674.154,自由度df值为72,Q值大于自由度,样本效应值之间存在异质性。希金斯等(Higgins et al., 2003)认为,I2值可作为判定异质性高低的依据。当I2值取25%、50%、75%时,分别代表样本的异质性为低、中、高。本研究所得I2值为89.32%,高于75%,说明样本效应值的异质性较高,应选择随机效应模型进行分析。此外,效应值异质还意味着虚拟实验对学习效果的影响可能存在潜在调节变量(Borenstein et al., 2009)。因此,本研究对亚组间的异质性进行Q检验(QB),用于考察亚组之间的效应值是否存在差异。

表二 异质性检验结果

3.总体效应检验

本研究采用随机效应模型得出的总体效应值为0.332,Q值为620.288(p<0.001)。科恩(Cohen,1988)的元分析效应值统计方法认为,当效应值为0.2左右时,影响很小;当效应值为0.5左右时,具有中等影响;当效应值为0.8左右时,影响较大。本研究采用71个效应值样本估计虚拟实验对学习成效的影响,得出的总体效应值介于0.2-0.5之间,表明具有中等程度的正向促进作用。同时,虚拟实验总体效应的检验结果表明,CI的上限值和下限值分别为0.174和0.490,大于零,说明总体效应值并非偶然因素引起。双尾检验Z=4.124,p值<0.001,说明虚拟实验对学习成效的促进作用显著。综上,虚拟实验对学习成效有近中等程度的正向促进作用,显著高于未采用虚拟实验的教学方式。

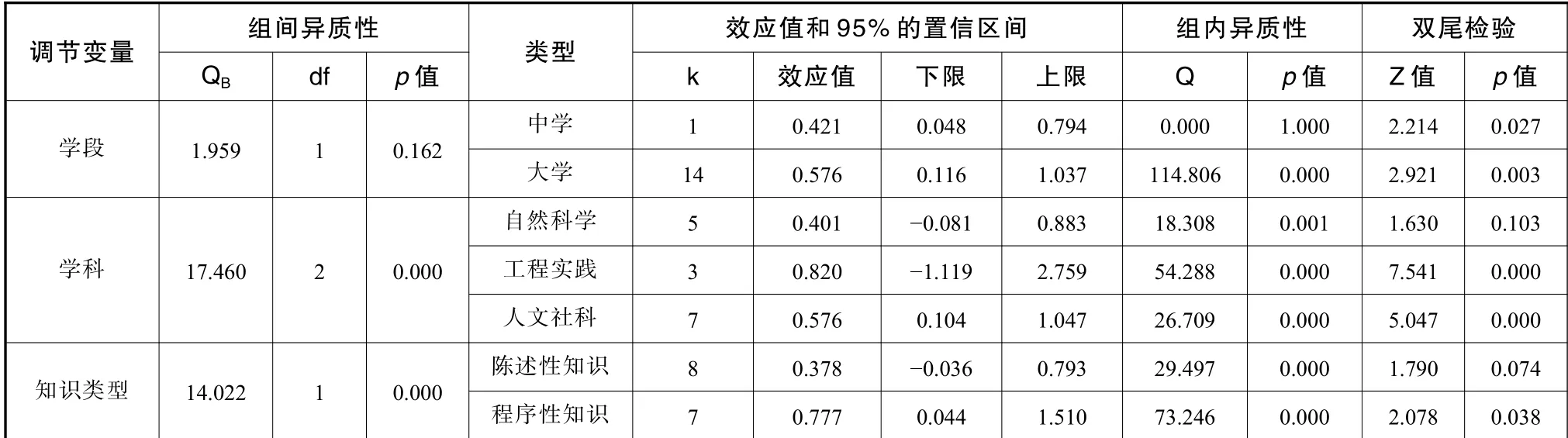

(二)调节效应

由表三可知,学段、学科、知识类型、具身程度均表现出显著的组间异质性(p<0.001),即各调节变量均对虚拟实验学习成效产生显著影响(见表三)。本文还分析了调节变量的调节效应,为具身程度调节效应的检验提供分析基础。根据组内异质性检验结果,各调节变量亚组均采用随机效应模型计算效应值。

表三 虚拟实验学习成效的调节效应检验

在学段方面,小学组的Hedges’ g为-0.065,双尾检验不显著(p=0.766>0.05),说明虚拟实验对小学组学习成效的作用不显著;中学组的Hedges’ g为0.226,双尾检验显著(p=0.011<0.05),说明虚拟实验对中学组学习成效有较低程度的正向促进作用;大学组的Hedges’ g为0.484,双尾检验显著(p=0.001<0.05),说明虚拟实验对大学组学习成效有中等程度的正向促进作用。

在学科方面,自然科学组的Hedges’ g为0.244,双尾检验显著(p=0.001<0.01),说明虚拟实验对自然科学学习成效有较低程度的正向促进作用;人文社科组的Hedges’ g为0.447,双尾检验显著(p=0.025<0.05),说明虚拟实验对人文社科学习成效有近中等程度的正向促进作用;工程实践组的Hedges’g为0.502,但双尾检验不显著(p=0.141>0.05),说明虚拟实验对工程实践学习成效影响的差异较大,可能还受其他变量的影响。

在知识类型方面,陈述性知识的Hedges’ g为0.289,双尾检验显著(p=0.003<0.01),说明虚拟实验对陈述性知识习得有较低的正向促进作用;程序性知识的Hedges’ g为0.375,双尾检验显著(p=0.006<0.01),说明虚拟实验对程序性知识习得有一定的正向促进作用。

在具身程度方面,全身交互组的Hedges’ g为0.567,双尾检验显著(p=0.008<0.01),说明全程运动型虚拟实验对学习成效有中等程度的正向促进作用;涉身交互组(手势、触控等)的效应值为0.264,双尾检验显著(p=0.012<0.05),说明涉身交互型虚拟实验对学习成效有较低的正向促进作用;控件交互组(键盘、鼠标操作等)的Hedges’ g为0.307,双尾检验显著(p=0.028<0.05),说明控件交互型虚拟实验对学习成效有较低的正向促进作用;替代交互组的Hedges’ g仅有0.064,双尾检验不显著(p=0.854>0.05),说明通过视频等形式观察他人演示实验与传统教学方法没有显著差异。

(三)具身程度的亚组分析

在调节效应分析的基础上,本研究进一步对具身程度进行亚组分析。由于替代交互型虚拟实验对学习成效作用不显著,且效应值样本数仅为6,本研究不进行替代交互型虚拟实验的亚组分析,分别分析学段、学科、知识类型对全身交互型、涉身交互型、控件交互型虚拟实验的调节效应。

1.全身交互型虚拟实验

全身交互型虚拟实验的亚组分析结果见表四。就学段而言,前人研究将全身交互型虚拟实验主要的教学对象定位为大学生。从学科分布看,与全样本相比,全身交互型虚拟实验在人文社科领域应用较多。从知识类型分布看,全身交互型虚拟实验在陈述性和程序性知识中的应用比例相当。

表四 全身交互型虚拟实验的亚组分析

由表四可知,全身交互型虚拟实验的大学组Hedges’ g为0.576,略高于大学组总效应值0.484(见表三),达到中等程度的显著正向促进水平(p=0.003<0.01)。中学组样本量为1,故不作分析。从学科来看,工程实践领域更需要学习者动手操作,因而全身交互型虚拟实验对工程实践学科的学习成效具有显著的正向影响(Hedges’ g=0.820,p<0.001);人文社科领域的全身交互型虚拟实验具有中等程度的正向促进作用,其效应值高于自然科学领域(0.576>0.401),且自然科学领域的全身交互型虚拟实验促进效果不显著(p=0.103>0.05)。此外,从知识类型看,全身交互型虚拟实验对程序性知识具有显著的正向促进作用,但对陈述性知识的促进作用不显著。总之,全身交互型虚拟实验更适用于程序性知识的教学,并在大学阶段、工程实践与人文社科领域表现更好。

2.涉身交互型虚拟实验

涉身交互型虚拟实验的亚组分析结果见表五。与全样本相比,涉身交互型虚拟实验在中学阶段、自然科学领域应用较多。

表五 涉身交互型虚拟实验的亚组分析

在学段方面,涉身交互型虚拟实验对大学组有显著的正向促进作用,Hedges’ g为0.667(p=0.003<0.01),但对中学组和小学组没有显著影响。在学科方面,工程实践组和人文社科组的样本数较小且双尾检验均不显著,无法仅通过效应值判断影响程度;对于自然科学,涉身交互型虚拟实验表现出较小程度的正向促进作用(Hedges’ g=0.245,p=0.020<0.05),说明虚拟实验的部分身体参与有助于自然科学领域的知识获取。从知识类型的亚组分析结果可以看出,相比于陈述性知识,涉身交互型虚拟实验对程序性知识的正向促进作用更显著(0.434>0.112)。此外,在自然科学的涉身交互型虚拟实验样本中,有11条关注陈述性知识、6条关注程序性知识,这可以进一步解释为何自然科学领域涉身交互组促进作用较低。综上,涉身交互型虚拟实验对程序性知识的教学效果优于陈述性知识,且对大学阶段的学习促进作用显著;同时,其更常被应用在自然科学领域,并有较小的正向促进作用。

3.控件交互型虚拟实验

控件交互型虚拟实验的亚组分析结果见表六。控件交互型是全样本中占比最高的实验类型(40.85%)。控件交互型虚拟实验较少应用于人文社科领域,较多应用于自然科学和工程实践学科领域。

表六 控件交互型虚拟实验的亚组分析

在学段方面,控件交互型虚拟实验对小学组有中等程度的正向促进作用(效应值为0.526,p=0.002<0.01),对中学组有一定程度的正向促进作用(Hedges’ g=0.367,p=0.038<0.05),但对大学组的促进作用不显著(Hedges’ g=0.188,p=0.446>0.05)。在学科方面,操作物体型虚拟实验对人文社科领域有较强的正向促进作用(Hedges’ g=0.728,p<0.001),对自然科学领域有较小的正向促进作用(Hedges’ g=0.266,p=0.025<0.05),但对工程实践领域的促进作用不显著(Hedges’ g=0.220,p=0.605>0.05)。对于知识类型,控件交互型虚拟实验对学习陈述性知识的促进作用显著高于学习程序性知识,且陈述性知识亚组的效应值为0.430,相较于陈述性知识的整体效应值0.289提高明显。这表明,控件交互型虚拟实验更适用于陈述性知识的学习。总之,控件交互型虚拟实验更适用于中小学实验教学,对陈述性知识的学习成效促进作用更显著,且对人文社科和自然科学领域的促进作用优于工程实践领域。

五、结论与思考

(一)研究结论

1.虚拟实验具身程度对学生学习成效具有调节作用

本研究的元分析结果表明,虚拟实验对学习成效有中等程度的正向影响。这与已有的元分析研究结果(田元等, 2021;刘清堂等, 2021)基本一致,再次证明了虚拟实验赋能学习的潜能。结合具身认知理论,本研究提出了虚拟实验具身程度的四层级模型,分析了具身程度对虚拟实验学习成效的调节效应。总体而言,全身交互型虚拟实验对学习成效的促进作用最大,其次是控件交互型虚拟实验,最后是涉身交互型虚拟实验。柯本等(Coban et al.,2022)的元分析研究也发现,相比低具身程度的桌面式虚拟实验,头戴式(Head Mounted Display)、洞穴式(Cave Automatic Virtual Environment)、混合现实(Mixed Reality)等技术支持的高具身程度的沉浸式虚拟实验对学习效果的促进作用更大。由此可见,虚拟实验能够在多大程度上为学生提供具身参与机会,将对学习成效产生影响。但这不代表具身程度越高学习效果一定越好,因为虚拟实验学习效果还受学段、学科、知识类型等因素的影响。

2.全身交互有助于工程实践和人文社科的知识习得

全身交互亚组分析结果表明,全身交互型虚拟实验主要应用于大学,在工程实践与人文社科领域表现较好。以亚利桑那大学的SMALLab为例(Johnson-Glenberg et al., 2016),全身交互型虚拟实验需借助实体空间、投影设备、传感技术等搭建物理环境,学习者也需要投入时间熟悉环境和操作流程。因此,教育研究者开展对照实验研究时,更倾向于选择实验空间、课程安排、课余时间更加灵活的大学生作为研究对象,而非中小学生。中小学阶段的全身交互型虚拟实验研究目前主要以案例研究为主。亚组分析结果表明,全身交互对工程实践学科有显著的正向促进作用。这可能是因为工程实践学科以操作性、过程性技能的习得为主,虚实融合的学习环境能够充分模拟真实的应用场景,促进学习者习得此类技能。此外,全身交互型虚拟实验较多应用于人文社科领域,且表现出中等程度的正向促进作用。这是因为全身交互性虚拟实验为人文社科领域的抽象概念理解提供了调用身体经验的可能,促进了抽象的概念性知识的习得,这与具身认知领域的概念隐喻理论、知觉符号理论的基本思想一致(陈醒等, 2019)。

3.涉身交互在高等教育和自然科学领域表现更好

涉身交互亚组分析结果表明,相比于中小学阶段,涉身交互对大学阶段的学习效果促进作用更显著。结合全身交互的亚组分析结果可知,较高程度的具身参与有益于高校实验教学。与此同时,本研究还发现涉身交互对自然科学领域的实验教学有更好的促进作用。一方面,涉身交互型虚拟实验需要学习者通过手势交互、屏幕触控等进行实验操作,能够在调用身体知觉和行动的同时,将注意力维持在实验对象操作和现象观察分析上。另一方面,相比于注重场景创设和亲身体验的工程实践与人文社科领域,强调现象感知和规律探索的自然科学领域,常不需要学习者的全身参与,手势参与和多模态感知已能满足学习者对概念知识的理解。塞尔泽等(Selzer et al., 2019)也认为,高沉浸感的学习体验不一定适用于所有学科。此外,涉身交互对陈述性知识和程序性知识的促进效果均显著,但对程序性知识的促进作用更大,即含有触觉反馈的虚拟实验对技能训练的促进效果优于知识传递。

4.控件交互更适用于基础教育及陈述性知识的学习

本研究发现,相比高具身程度的全身交互型和涉身交互型虚拟实验,低具身程度的控件交互型虚拟实验更能提升中小学生的学习效果,特别是陈述性知识的习得。这与已有的元分析结果基本一致,即虚拟实验对中学生的学习效果影响最大(王雪等, 2019; 李宝敏等, 2019),且虚拟实验对陈述性知识习得效果的影响大于程序性知识。这是因为中小学生相对于大学生而言,自我调节能力相对较弱,在高具身程度的沉浸式虚拟实验中更容易出现注意力分散等问题(Makransky et al., 2019),由此可能会引发较高的外部认知负荷,削弱学习效果。此外,相比陈述性知识,程序性知识(如技能习得)对学生自我调节能力的要求更高,高具身程度虚拟实验的沉浸性特征会使学生过度关注某些元素而无法有效地分配注意力,最终导致程序性知识习得方面表现不佳(田元等, 2021)。

(二)简要思考

第一,高等教育领域虚拟实验教学的开展应优先考虑特定学科领域的程序性知识教学,提高虚拟实验对学生具身参与的支持。自教育部启动在普通本科高等学校开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设工作以来,国家虚拟仿真实验教学项目共享平台(www.ilab-x.com)已经累积了60多个学科门类的3000余门虚拟仿真实验课程,包含教育学、文学类等人文社科领域的虚拟实验。然而,这些虚拟实验主要以低具身程度的控件交互型虚拟实验为主,只有少部分虚拟实验支持学生通过HMD、数据手套等可穿戴设备支持的全身交互型虚拟实验。一项针对国家虚拟仿真实验教学课程共享平台使用情况的调查发现,半数以上的学生认为虚拟实验的技术支持不够,无法为学生提供足够的具身参与支持(逯行等, 2021)。结合相关结论,本研究建议加强新型信息技术的支撑作用,增加沉浸式技术、触觉交互技术等在虚拟实验中的应用。此外,各高校应建设专门的教育实验室,尤其是对于工程实践和人文社科领域,在虚拟实验设计方面可适当提高学习者的具身程度,帮助其充分调用身体感知觉经验,促进对领域知识的深度理解与迁移。

第二,基础教育领域虚拟实验设计要以学生的身心发展规律为基础,提供适度的具身参与交互形式,同时应以优质资源共建共享的可推广性、易用性为主。截至目前,虚拟实验教学服务系统(vlab.eduyun.cn)提供了面向基础教育领域的物理、生物、化学、科学四个科目的4600余项虚拟实验。这些虚拟实验既包含低具身程度的替代型交互虚拟实验、控件交互虚拟实验,也包含高具身程度的全身交互虚拟实验。根据皮亚杰的认知发展阶段理论,小学生与中学生在观察力、注意力、想象力、思维特点等方面具有很大的区别(王辞晓, 2020),如何为不同认知特点的学生提供适切的虚拟实验类型仍有待深入探索。本研究建议基础教育领域虚拟实验教学优先推进控件交互型虚拟实验的资源建设与教学应用。控件交互型虚拟实验不仅更加符合基础教育阶段学生的认知特点,教学应用不受设备和空间限制,而且便于通过国家智慧教育公共服务平台(www.smartedu.cn)向全国推广。与此同时,教育实践者与研究者应进一步探索全身交互、涉身交互等高具身程度虚拟实验在基础教育中有效应用,提炼出能够充分利用学习者多通道认知资源的设计模式。

六、结 语

本研究尚存在以下不足:首先,在探究学科领域对学习成效的影响中,由于纳入的文献数量有限,无法在各学科上获取足够的数据样本进行分析,导致学科应用效果的分析不够全面具体。其次,小学生和中学生学习成效的效应值不如大学生理想,且小学生对高具身程度实验设备的理解和应用能力薄弱,本研究未据此对大学生群体使用虚拟实验结果开展更详细的分析。此外,调节变量的设计也有待完善,如实验时长、先前学习经验等。未来研究可基于具身认知理论,进一步探究虚拟实验交互中学生的认知发展规律,面向不同学段、学科、知识类型,提出操作性强、易于推广的虚拟实验设计原则与模式。

(编辑:李学书)