以弗洛姆心理学理论解析网络欺凌现象

2022-10-01丁钟鹏

丁 钟 鹏

(哈尔滨工程大学 人文社会科学学院,哈尔滨 150001)

人们在不断推动技术进步的同时,技术也在不断地形塑人的思维方式与行为,21世纪互联网等技术不断发展的同时,衍生出了一系列的“非预期问题”,“网络欺凌”就是其中之一。近年来,网络欺凌事件频发,通过百度对关键词“网络欺凌”进行检索,检索结果高达3410万个。大体而言,网络欺凌者出于多种目的,对于被欺凌者实施欺凌行为,常利用大众朴素的同情心与正义感,煽动大众从旁观者变为协助者,常产生恶劣的社会影响,不仅对被欺凌者造成严重的生理、心理、物理伤害,而且往往透支了社会信任,严重危害了社会的安定团结。

长久以来“欺凌问题”一直是教育学、心理学等学科的研究焦点,近年来“网络欺凌”问题逐渐受到学界关注,但关于网络欺凌的现行研究仍存在一些问题,如相关概念界定不清、受制于传统欺凌行为框架而忽视网络欺凌新特点、对于网络欺凌现象产生原因的解释单一等。基于此,本文通过对相关概念的辨析,在回顾过往研究的基础上,归纳网络欺凌的新特点;并应用弗洛姆的相关理论,对网络欺凌的产生原因提出新的解释,回答为什么霸凌行为这一对于弱者的施虐行为,也会对霸凌者自身产生负面影响。

一、相关概念辨析

1.欺凌与霸凌辨析

欺凌是bullying的音译,最早在中国台湾地区使用[1],实际上欺凌与霸凌都对应英文中Bullying一词。辞海中对于霸与欺的含义作出了如下定义:“霸”指春秋时期势力最强、处于首领地位的诸侯,或指成为霸主;依仗权势横行的人或势力;强横占据。“欺”指欺骗;凌辱。“凌”字在辞海中的含义为侵犯;渡过或逾越。可以看出霸凌、欺凌的中文翻译各有其侧重点,但都强调一种处于优势地位者对于处于弱势地位者的压制与强迫。

通过CNKI关键词检索,网络霸凌检索结果为8篇,网络欺凌结果为455篇,可见相关主题的研究中,学者更多采取了网络欺凌这一说法,这一趋势与传统欺凌的研究趋势一致——多为使用欺凌而非霸凌。究其原因,这可能是与教育部联合中央综治办、最高人民法院、最高人民检察院等有关部门在2016年11月印发《关于防治中小学生欺凌和暴力的指导意见》中使用欺凌一词有关。

相比网络欺凌研究而言,校园欺凌的相关研究更成体系,从法治界定角度的研究认为校园欺凌和校园霸凌没有本质差别,可进行同义替换[2,3]。综上,网络霸凌与网络欺凌也可进行同意替换,单独进行两个词语的区分辨析并没有太大意义,本文将沿用欺凌一词。

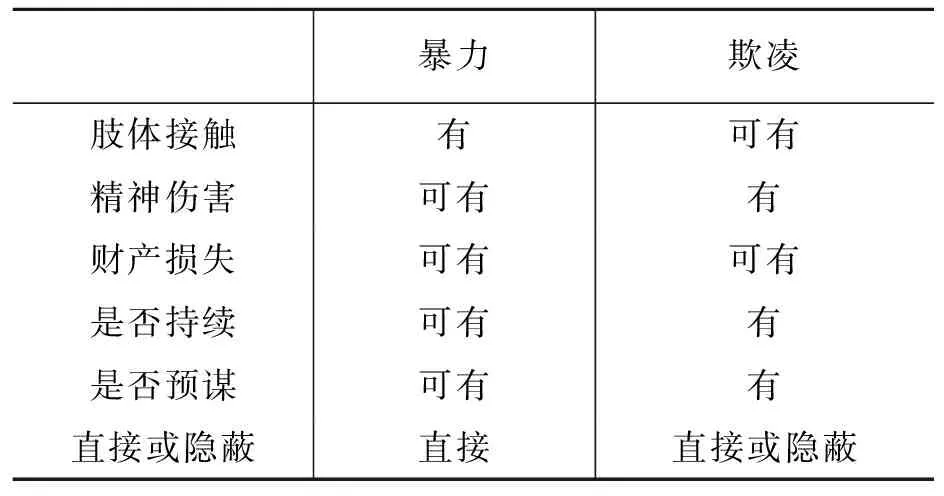

2.欺凌与暴力辨析

暴力与欺凌有着十分复杂的关联,经常出现混用的情况,学界对于暴力一词未有统一的概念界定与标准,但暴力一词的核心在于“物理有形的外在物质强力”,语言暴力、软暴力等概念是一种文化外延而产生的比喻手法,并非暴力一词的本意。而欺凌的范围更大,即包含外在的针对身体的有形暴力,还包括无形的精神压制痛苦。因此,应当否定上下位概念间的“种属关系论”,坚持具有部分交叉包容关系的“交叉论”[2],简而言之,欺凌、暴力概念存在交叉关系,但欺凌概念的范围大于暴力概念。

表 将传统欺凌与传统暴力进行比较

3.传统欺凌

学界对于网络欺凌概念的界定长期受到传统欺凌的影响[4],因此要研究网络欺凌就必须回顾传统欺凌定义,虽然学界尚未对于传统欺凌概念达成共识,但Olweus被公认为是第一位系统研究欺凌的学者,其将欺凌定义为“某人多次受到一人或多人的负面行为的影响”[5]。国内学者对于欺凌的定义与之内涵基本一致,指个体被一个以上的同侪给予重复的负面动作[6]。对于概念进行辨析可以发现传统欺凌的几点共性:其一,反复性。欺凌者多次对于被欺凌者施加欺凌行为。其二,伤害性。欺凌者对于被欺凌者造成了心理、生理、物理(一般指财产)等方面的损害与负面影响。其三,预谋性。欺凌者多次对于被欺凌者施加欺凌行为,一般是经过计划的,而非临时起意的。其四,指向性。欺凌行为有着明确的指向性,且欺凌者与被欺凌者一般为熟人。其五,多样性。指欺凌行为的多样性,可能包括肢体、语言、性、关系、网络欺凌等,值得一提的是,既有研究认为欺凌行为与暴力行为并无必然联系[1]。其六,支配性。欺凌者与被欺凌者间存在一种明显的支配与被支配的关系,欺凌者可能会通过这种支配关系获得精神与物理(物质)的满足。

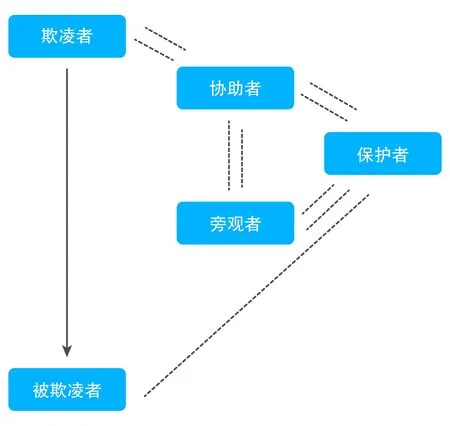

4.欺凌行为中的主体

在针对传统欺凌,尤其是校园欺凌过程的研究中,学者区分了如下主体:欺凌者(bully)、被欺凌者(bullied)、协助者(assistant)、旁观者(outsider)、保护者(defender)[1]。考虑到网络欺凌行为中的主体并未超出这一框架,因此在后面将沿用这一框架进行分析,但在单次的欺凌过程中,也存在部分主体相互转化的可能,而传统框架未能指出并分析这一过程,因此本文将在这一维度上进行完善。

欺凌者指欺凌行为的实施主体,处于上位,一般是指欺凌行为的始作俑者,并贯穿于欺凌行为始终,但在一些情况下,也可能转变为协助者;被欺凌者是欺凌行为中欺凌行为的承受主体,处于下位。需要指出的是,我们必须从静态与动态两个视角来考察这一问题,在静态视角——单次网络欺凌中,欺凌者与被欺凌者的关系是类似于边沁所言的全景监狱式的,全景监狱强调上位对下位的绝对的压制与支配,被欺凌者难以摆脱被欺凌的身份。但需注意的是,传统全景监狱是一个“一对多”的模式,少数的上位监视者对多个下位被监视者,但在“网络欺凌”中变成了“多对一”的模式,多个上位欺凌者对一个下位被欺凌者。在动态视角——长期网络欺凌中,网络欺凌是悬在双方头上的一把“达摩克里斯之剑”,因为长期来看欺凌者与被欺凌者的身份是流动的,这一事件中处于上位的欺凌者,在另一问题上就很可能是处于下位被欺凌者,这类似于鲍曼所说的散点监视,一种相互监视,谁都可能成为监视者,谁也都可能成为被监视者。协助者可以是欺凌行为全程或片段式的参与者,可以在某一时刻进入,也可在某一时刻退出,有着向欺凌者或旁观者转化的倾向,网络欺凌中的协助者可能并未意识到自身举动属于欺凌行为,却又实际参与到欺凌过程之中,产生了实质性的后果;旁观者是指在欺凌行为过程中,处于旁观状态,并未对于双方发表意见或作出实际举动的人,但依旧有着向协助者或是保护者进行转换的倾向,在一次欺凌行为中,旁观者的人数往往是最多的;传统意义上的保护者是指阻止校园欺凌产生或持续的人,这里也将延续这一思路,这一人群可以是个人、群体、政府、新闻媒体,不同于其他群体,就个体而言,在欺凌行为中为处于下位一方的个人或群体发声是有极大风险的,这就可能导致他们同样受到欺凌,被降格为被欺凌者。

5.网络欺凌概念辨析

“网络欺凌”(cyberbullying)一词产生于千禧年后,是网络空间(cyberpace)与欺凌(bullying)的组合词[7],但长期以来“网络欺凌”都缺乏一个系统性的定义。Slonje等认为是个人或群体通过电子技术的方式,对弱势者(受害者)实施反复、攻击性、蓄意的行为[8]。Patchin等认为是以电子设备为媒介,客观上产生了故意、反复伤害后果的行为[9]。Langos等认为是个人或群体,蓄意的、敌对的、以通信技术为媒介损害他人的行为[10]。Menesini等认为是通过电子技术对缺少自保能力的弱势个体,重复施加侵犯的行为[11]。张宇然认为,网络欺凌既是一种伤害他人精神的符号暴力,也是一种对他人产生了实质性伤害的行为暴力[12]。

图 网络欺凌示意图

进行概念辨析后,我们可以发现上述定义的共性为指向性、多样性、支配性、技术性(欺凌者通过互联网媒介、电子技术等手段实施欺凌行为)。其余部分出现的特性为反复性、蓄意性、伤害性、预谋性。不难看出,在对于网络欺凌进行定义的过程中,部分学者将其看作是发生在网络中的“欺凌”行为。这只看到了网络欺凌的一种类型,因此我们首先要区分两种欺凌的样态,熟人关系中的网络欺凌与互联网中非熟人关系中的网络欺凌,这是辨析与区分网络欺凌问题的关键。如果说熟人关系中的网络欺凌行为还可视作是传统欺凌行为在新技术环境下的一种再现,那么,那些发生在互联网中的网络欺凌行为就有了我们不能忽视的新特点。总体而言,网络欺凌有着如下特性:

其一,预谋性与即刻。传统欺凌强调预谋性,是一种经过深思熟虑策划后的行为,但很多情况下,发生在互联网中的非熟人关系的网络欺凌是临时起意的、即刻的。其二,指向熟人与指向陌生人。传统欺凌与网络欺凌都具有指向性,即对于某一个体或群体实施的欺凌行为,但不同于传统欺凌的对象为熟人,或是至少有一定交集的个体,网络欺凌的对象是多样的,既可以是其人际关系网络中的熟人,也可以是通过互联网接触到的与其毫不相干的陌生人。其三,纵向反复性与横向反复性。就反复性而言,传统欺凌的反复性是横向的反复性,是欺凌者在长时间内对于被欺凌者实施多次欺凌行为,熟人关系中的网络欺凌与之相似,但非熟人关系的网络欺凌是纵向的反复,是在短时间内,多个欺凌者对于被欺凌者实施少次的欺凌行为的纵向累加。

二、弗洛姆理论下对于欺凌行为的解释

欺凌行为对于被欺凌者的危害是显而易见的,欺凌行为会显著增加被欺凌者产生抑郁、焦虑、药物滥用、酗酒、情绪障碍、行为障碍、睡眠方面问题的概率,严重时甚至会导致被欺凌者自残甚至自杀。但近年来的研究指出,欺凌行为对于欺凌者也有着负面影响,例如抑郁程度更高、焦虑程度更高、更高的未来犯罪率[7,13]。为什么欺凌行为,这种对于弱者施暴的行为,不仅会对被施暴者还会对施暴者造成损害呢?弗洛姆的相关理论可以对此作出解释。

弗洛姆认为人性中有许多不可忽视的需求,“它们必须永远得到满足,即这些需求是根植于人的物质机体中的,每种需求都有一个限度,达不到限度,需求便得不到满足,便无法忍受”[14],这些需求不仅是生理层面的还有心理层面的,其中有一种绝不能忽视的需求,即“人需要与自身之外的世界相联系,以免得孤独”[14]。但孤独是人在成长与生活过程中无法回避的,“孤独的经历引起人们的焦虑”[15],为了缓解这种焦虑,部分人使用欺凌与支配他人的方式来进行消解,部分人通过臣服于这种外在的压制来进行消解,部分人通过将自身融入到群体中,采用与群体一样的行为来进行消解,因此,笔者认为欺凌行为是身处孤独状态之中的个体,为逃避这种状态,缓解无法忍受的焦虑与痛苦的一种手段。

弗洛姆论述了孤独的产生机制,这是源于人在成长的过程中,始发纽带的断裂,人日益从自然或是母体中脱离出来,逐渐获得自我意识的同时也越发感到孤独与焦虑。但这一进程是不可逆的,因此成长一方面带来了力量的与日俱增感,另一方面也带来了个人的无能为力感,一个人越是自由,便越是孤独,“当一个人成为独立的、理性的、自我维持的个体,同时他也就成为一个分离的、孤独的和焦虑的人,他极度需要感到与自己之外的世界有联系”[16]。这便是弗洛姆指出的现代人的独特困境——自由的困境,因为在弗洛姆看来,自由是现代社会出现的新事物,中世纪时人们受制于严格的等级制度与社会规范并无现代意义上的自由,这就意味着当自由不仅仅是一种馈赠,而时常变为一种个人所无法承受的重担时,现代人所面临的两种选择:第一是逃避自由带来的重负,重新建立臣服关系,按照权威主义、破坏欲、机械趋同这三种逃避自由的机制出让自由,获得短暂却不可持续的安宁;第二是继续前进,力争全面实现以人的独一无二性及个性为基础的积极自由。

但现实情况是,很多人选择了主动放弃自由,笔者将借助弗洛姆的三种逃避机制进行阐述:欺凌者臣服于破坏欲下的这种方式来进行逃避,这是指在生命未能完全实现时所产生的一种对人或对己的毁灭冲动,通过对于毁灭来逃避自我的无能为力感;被欺凌者通过臣服于权威主义来逃避这种感觉,“放弃个人自我缺乏的独立倾向,欲使自我与自身之外的某人或某物合为一体,以便获得个人自我所缺乏的力量”[14];协助者与旁观者的行为表面上看确实不同,但其内在机制是相似的,都是通过机械趋同的方式参与其中,既然众人都在参与,那我便也可去参与,既然众人都在旁观,那我便也可以旁观,“人放弃个人自我,成为一个机器人,与周围数百万的机器人绝无二致,再也不必觉得孤独,也用不着焦虑了”[14],但却如鲍曼对于伦理与道德的辨析所指出的那样,遵守某一种伦理规则,并不能使人成为一个有道德的人,这些将自我融入他人之中的协助者与旁观者即便面对苛责,他们也可以退回到群体之中,以群体的名义消解苛责对于每一个个体的惩罚,这既是一种“有组织的不负责”,又是一种孔飞力所说的以群体数量换得群体安全。

但这三种方式,“只能暂时缓解人们的疑惑与焦虑,因为归根结底,人们必须发挥他的主观能动性,并于社会建立一种稳定和愉快的关系”[16],这就部分解释了,为什么欺凌行为中的主体,对于施暴者与被施暴者双方都会造成损害,借助支配与臣服的手段以缓解疑惑与焦虑只能是暂时的,不能从根本上解决孤独与焦虑的问题。需要强调的是,欺凌行为必须制止,欺凌者必须得到惩罚,被欺凌者必须受到保护与补偿;在欺凌行为中只有输家,欺凌者短暂的自我满足,归根结底是以透支社会活力为代价的——因为由欺凌行为所衍生出的“反常行为”与“社会问题”终将交由社会买单。

结 论

第一,本文从对网络欺凌概念的辨析入手,对比了传统欺凌和网络欺凌两者之间的区别,区分了网络欺凌的两种类型,提出网络欺凌有着与传统意义上的欺凌截然不同的特点。在对过往研究进行总结的基础上,本文对于网络欺凌作如下定义:以互联网为媒介,对于任一对象,发起的即刻或蓄意的,旨在获得自我效用或实际利益的,并最终对这一对象造成了精神、生理、物理伤害或损失的行为。这突破了既有研究,仅仅将欺凌作为蓄意非即刻,只针对熟人而非陌生人,仅看到了横向的反复性而忽视了纵向的反复性的研究结论,这对于我们进一步考察这一问题有着重要意义。

第二,应用弗洛姆的自由孤独理论对于网络欺凌行为进行了分析。笔者认为欺凌行为源于不同主体面对孤独时,对因此而产生的无法忍受的焦虑,采取不同方式进行逃避而产生的结果,这是现代人面临的典型困境。按照弗洛姆的设想,只有凭借着爱与劳动,才能真正地与世界相联结,而不是采用逃避自由的方式,这会为我们认识网络欺凌现象提供一个新的思路。