基于轮椅使用者的地铁导向标志可达性研究

2022-09-29王玥秦华王辉张然

王玥,秦华,2*,王辉,张然

(1.北京建筑大学机电与车辆工程学院,北京 102616;2.北京市建筑安全检测工程技术研究中心,北京 102600)

随着北京地铁的发展建设和地铁出行的普及,地铁的无障碍环境建设也获得了更多关注。截至2019年,北京市持证残疾人数达到526 115人[1],可见残障人士的地铁出行需求值得重视。

公共交通作为保障城市居民日常出行的骨干网络[2],能为残障人士提供参与社会活动的机会,对城市的发展具有积极的影响[3]。在衡量公共交通的服务质量时,可达性是一项重要因素,体现了乘客到达目的地的便捷程度[4-5],而残障人士在使用公共交通出行时,生理和心理上都会遇到不同程度的障碍[6]。研究表明,目前轮椅使用者的交通出行呈现范围小、地点固定单一、出行成本高等特点[7],并且在多次遇到障碍后选择公共交通出行的意愿降低[8]。这种主观态度会影响轮椅使用者出行方式的选择,导致他们较少乘坐地铁等公共交通[9]。这些现象均反映出,目前轮椅使用者的地铁无障碍环境建设与提高轮椅使用者出行的效率间存在差距。因此,针对轮椅使用者出行的困境,对目前轮椅使用者的地铁出行可达性进行深入研究具有重要意义。

从寻路的角度出发,乘客到达目的地的过程是进行空间认知的过程,对方向的判断和决策与寻路者自身的思维方式有关[10-11]。寻路环境会对乘客寻路的效率产生影响,有研究指出,区域相似度高、交叉路径多、目标不在视野范围内时,均会导致寻路者的迷失[12]。通过实地调研[13]和寻路实验[14-15]也同样验证了,空间结构复杂、决策点多的复杂路线更容易造成寻路人群的迷失,使寻路者更难做出决策和判断。研究表明,在地铁站等地下空间中人们更容易失去空间感[16-17]。在站内设置相应导向标志能够帮助寻路者获取空间信息,引导其进行寻路[18]。因此,地铁导向标志的指引可达性,是衡量地铁出行可达性的重要指标。

针对轮椅使用者的行为特点[19-20]和寻路特点[21-22],地铁站内设有无障碍标志,指引轮椅使用者按照无障碍路线的设计寻路,通过实现无障碍导向标志系统的指引可达性,增强轮椅使用者的出行可达性。综合寻路中轮椅使用者的需求,无障碍导向标志的设置应为残障人士提供系统性的、最容易到达的方向指示,使他们避免驻足、折返、盲目行进等混乱行进过程[23]。在无障碍设计规范[24]的标准下,无障碍标志设计应符合规范性、系统性、醒目性、安全性的原则,在保持无障碍导向标志系统内部连续一致的同时,也应注重与普通标志系统的合理衔接[25]。针对轮椅使用者的无障碍标志设计应重点关注集散厅、站台、无障碍停车场等空间[26]。

基于上述研究,根据轮椅使用者的寻路特点,认为影响轮椅使用者导向标志指引可达性的因素为寻路的困难程度和路线中导向标志的引导效果,即路线复杂度和路线中的无障碍标志可用性,并将这两个因素作为自变量、轮椅使用者的寻路效率作为因变量,根据分析结果选择地铁路线进行实验。

层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)有利于对系统进行综合性整体评价[27],且在地铁乘车舒适度[28]评价体系的建立上得到了应用,因此采用层次分析法对实验中自变量进行多维度系统性评价,并结合定量分析选择地铁路线,进行实地测试,通过实验探寻路线复杂度和标志可用性对轮椅使用者寻路的影响。

1 研究方法

为分析路线复杂度和标志可用性与轮椅使用者寻路绩效的关系,首先通过文献研究和专家打分法选取复杂度和可用性的评价指标,使用AHP层次分析法确定出评价指标的权重。

其次,对北京地铁路线进行调研,根据当前北京地铁路线和标志的设计,为评价指标划分定量分析范围。选择具有代表性的路线进行二次调研,根据定量分析结果,将路线按复杂度和可用性的不同水平进行划分。

最后,根据划分的水平选择具体实验路线并招募参试者对所选路线的可达性进行实地测试。根据参试者的寻路绩效,分析复杂度和可用性对轮椅使用者寻路的影响以及轮椅使用者出行存在可达性问题的原因。

1.1 评价指标的选取和定量分析

基于寻路理论和轮椅使用者的出行特点,以空间褶皱的数量来衡量路线中空间的复杂程度[29],用户疲劳程度作为衡量路线复杂度的另一个准则[19]。根据无障碍标志的设计原则,以无障碍标志的醒目性、连续性、语义距离评价无障碍标志的可用性[25-26]。

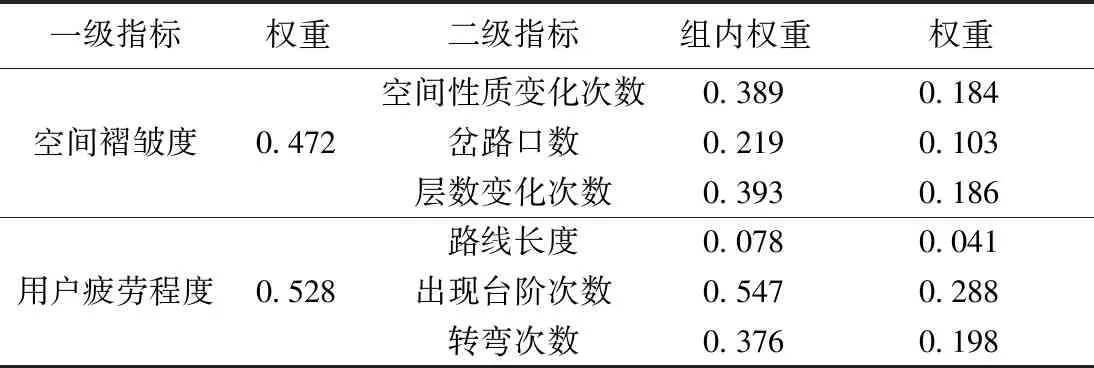

对评价准则进行进一步分析,归纳和总结出评价路线复杂度和标志可用性的二级指标[13,16,23-24,30]。通过专家筛选,确定了最终评价指标,如表1所示。

表1 路线复杂度评价指标权重系数Table 1 Route complexity evaluation index weighting coefficients

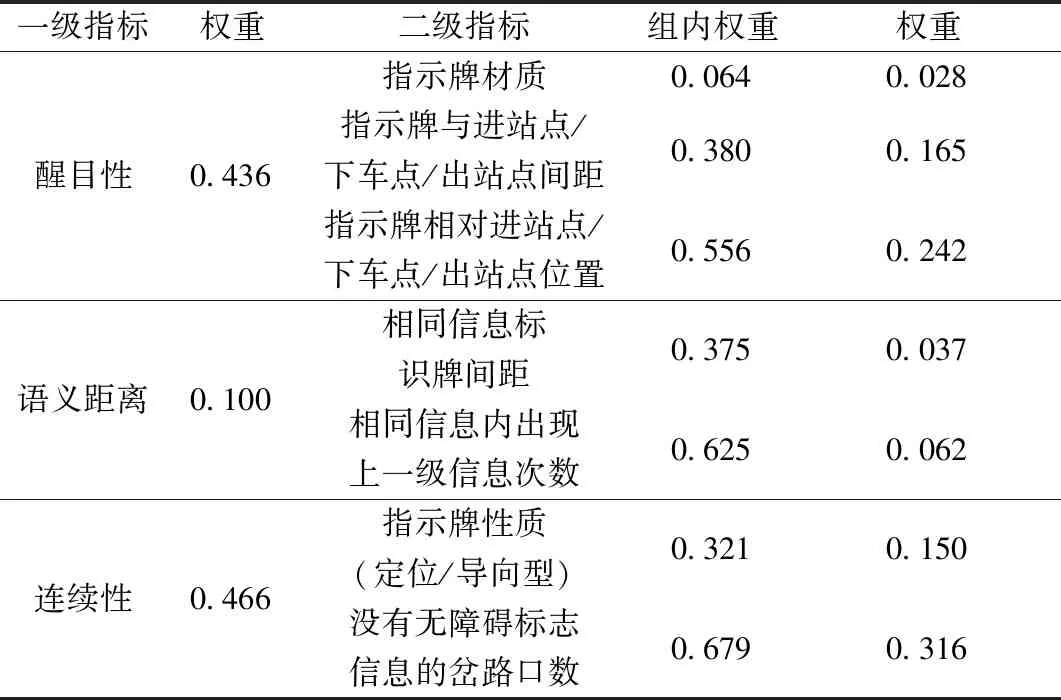

根据专家对评价指标重要度的打分,使用AHP层次分析法对因子重要度数值进行归一化处理并计算权重,如表2所示。

表2 标志可用性评价指标权重系数Table 2 Sign availability evaluation index weighting coefficients

对每个站点指示的无障碍路线客观数据进行调研后,对评价指标进行分级量化,并按照1~5分给出每个级别对应的定量范围,定量分析如表3所示。

表3 评价指标定量分析Table 3 Quantitative analysis of evaluation indicators

1.2 实验设计

为测试复杂程度和标志可用性对用户寻路的影响,选择4条实验路线,将复杂度和可用性作为自变量,用户寻路的中断次数、迷茫次数、寻路用时作为因变量,对所选路线进行实地测试。

1.2.1 实验路线的选取

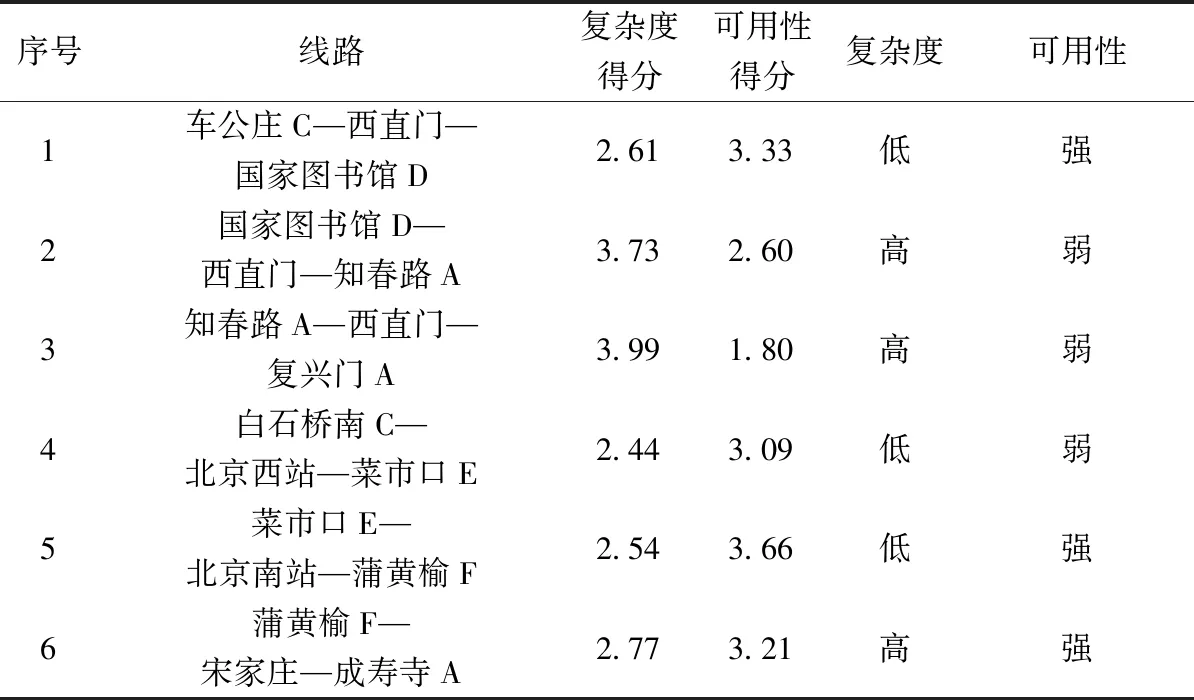

经过前期调研,选择了客流量大、具有代表性站点的6条路线进行二次调研,并记录了轮椅使用者按照无障碍标志指示进行“进站-换乘-出站”时,6条路线中对应的评价指标数据和分数。根据得分,将6条路线进行分类,以低于2.7分为复杂度低路线,低于3.1分为可用性弱路线。选择不同复杂度和标志可用性的路线各一条作为实验路线,最终确定实验路线为线路2、线路4、线路5、线路6,如表4所示。

表4 调研路线得分与分类Table 4 Scoring and classification of research routes

根据定量分析结果,6条路线的复杂程度在3~4分的区间内浮动,标志可用性程度在2~3分的区间内浮动,路线整体复杂程度较高,可用性较弱。

为了探究复杂程度和标志可用性是否会对实际寻路绩效产生影响,通过设计实验实地测试不同复杂度和可用性下轮椅使者的寻路情况。

1.2.2 实验过程

此次实验共招募参试者6人,为避免参试者自身具有乘坐地铁经验对实验的影响,筛选不经常乘坐(1个月乘坐3次以下)北京地铁的参试者进行寻路测试。在实验开始前对参试者进行培训并组织参试者填写实验知情同意书。

实地测试时,由一位实验员推行轮椅,模拟轮椅使用者出行的过程。另一位实验员记录用时、中断次数、迷茫次数等数据。参试者按照给定路线顺序进行寻路,以每一条路线中的地面进站口为起点,以到达地面出站口为终点。在完成4条路线的寻路后,实验结束。参试者在寻路时全程使用轮椅,借助导向标志的引导完成寻路。寻路过程中,参试者不能借助导向标志以外的途径获取信息。对当下寻路方向感到迷茫时,参试者需要告知实验员,此时实验不会停止;参试者迷路时告知实验员,实验中断,实验员引导寻路者回到正确路线中或告知正确方向后实验继续。

为避免参试者连续乘坐地铁出现的学习效应的影响,每位参试者的实地测试路线顺序完全随机。为使所有参试者的寻路预设路线中,路线复杂度和路线中含有的导向标志相同,以地铁车厢位置为参照规定上车、下车点,使所有参试者的寻路方向一致。

1.2.3 参试者信息

实验共招募被试6人,男女比例为1∶1,职业均为学生。其中,33.3%的被试乘坐地铁频率为每月一次,66.7%的被试乘坐地铁频率为两周一次。

2 结果与讨论

2.1 描述性统计

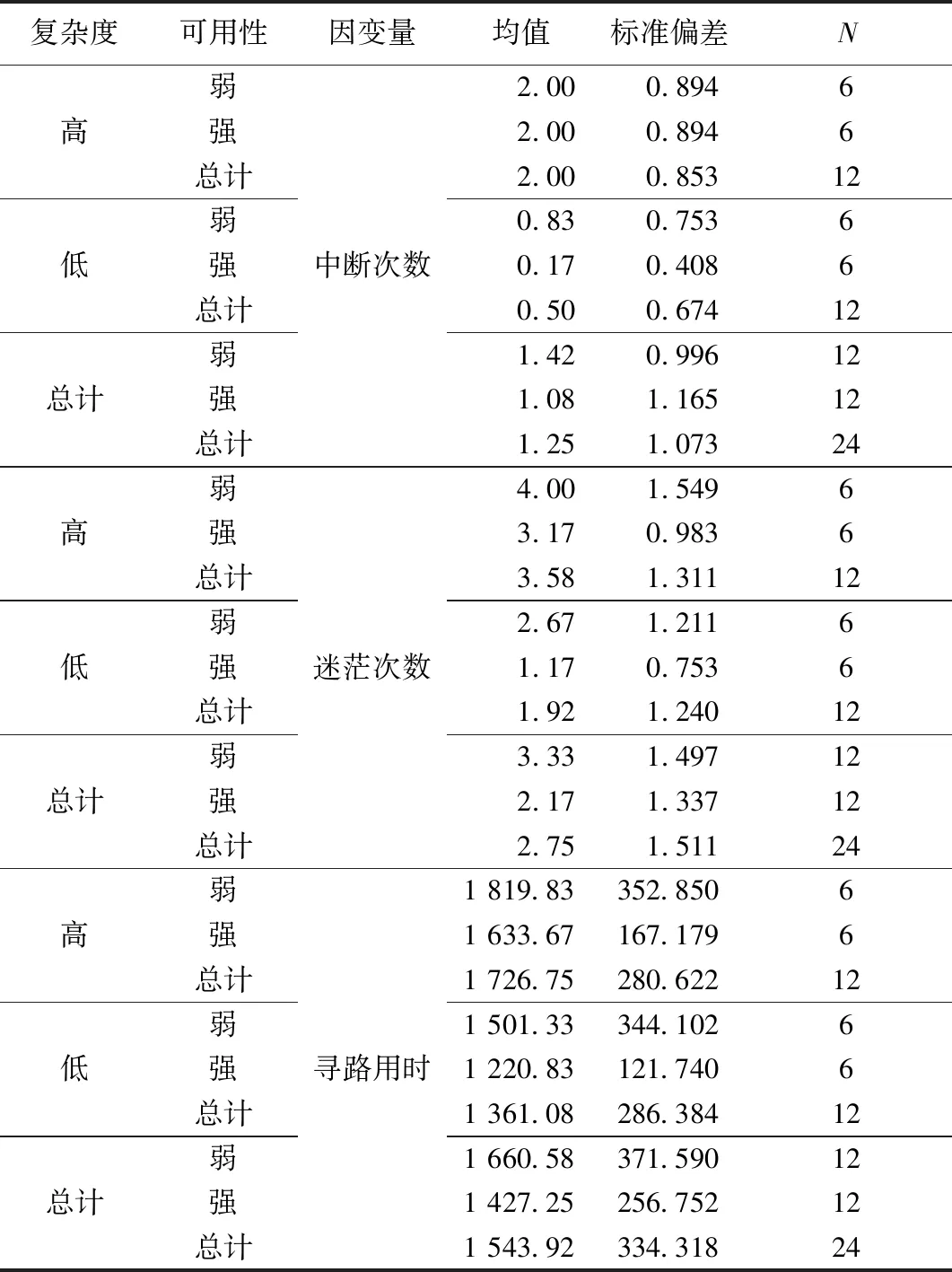

此次实验记录的寻路绩效为:中断次数、迷茫次数、寻路总用时,描述性统计结果如表5所示。对描述性统计结果进行分析,得出以下结论。

表5 实验各因变量描述性统计量Table 5 Descriptive statistics for each dependent variable of the experiment

(1)路线越复杂,参试者的平均中断次数越高。标志可用性越强,参试者的平均中断次数越低。高复杂度路线相较低复杂度路线,平均中断次数高1.5次。可用性弱的路线相较可用性强的路线,平均中断次数高0.34次。

(2)路线越复杂,参试者的平均迷茫次数越高。高复杂度路线相较低复杂度路线,平均迷茫次数高1.66次。标志可用性越强,参试者的平均迷茫次数越低。可用性弱的路线相较可用性强的路线,平均迷茫次数高1.16次。

(3)路线越复杂,参试者的平均寻路用时越高。高复杂度路线相较低复杂度路线,平均寻路用时多365.67 s。标志可用性越强,参试者的平均寻路用时越短。可用性弱的路线相较可用性强的路线,平均寻路用时多233.33 s。

为探究各因变量的平均值差异是否具有统计学意义,对实验结果进行进一步方差分析。

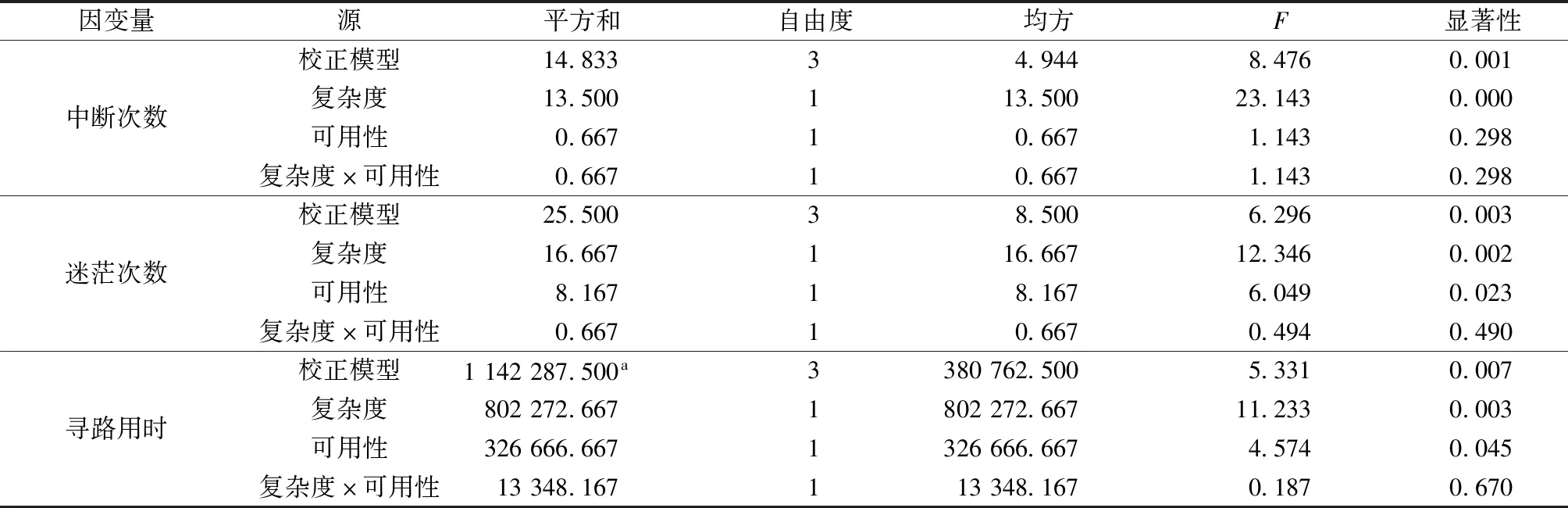

2.2 方差分析

各因变量的方差齐性检验显著性水平符合方差分析要求,对不同自变量水平下的中断次数、迷茫次数和寻路用时进行方差分析,如表6所示。方差分析结果显示,路线复杂度对轮椅使用者的寻路中断、寻路迷茫、寻路用时均有显著影响;标志可用性对中断次数没有显著影响,对寻路迷茫次数、寻路用时均有显著影响。

表6 因变量的主体间效应检验Table 6 Between-subjectseffect test for each dependent variable

2.2.1 寻路中断

根据表6,路线复杂度对参试者寻路中断次数起到主要影响作用,不同标志可用性下中断次数的差异由随机误差造成,标志可用性对中断次数没有显著影响。通过交互轮廓图(图1),复杂度和可用性存在交互效应,但由于交互作用对中断次数的影响不显著,认为标志可用性程度对复杂度影响的抵消效果不明显。

图1 中断次数轮廓图Fig.1 Profile plots of the interruption count

在复杂度高的路线中,出现台阶、转弯、岔路口、空间变化等权重较大的指标次数更多,寻路者由于视线遮挡、目标点距离较远等原因容易迷失方向,这与文献[12]的结论一致。并且根据文献[23]中轮椅使用者的行动特性,使用轮椅时转弯和回身的灵活度较低,寻路时的视线更容易被遮挡,出现中断的概率更高。因此路线复杂度不同的路线中,寻路中断次数有显著差异。

标志可用性不同的路线中,指示牌与定点间距、指示牌相于对定点位置、指示牌性质、无障碍信息缺失的岔路口数量等权重较大的指标定量分析结果差异较小,同时无障碍导向标志的导向效果没有得到体现,参试者更多依靠自身经验判断寻路,造成个体间寻路中断的随机误差,不同程度的标志可用性下中断次数没有显著差异。

为了明确复杂度对寻路中断有显著影响和标志可用性对寻路中断没有显著影响的具体原因,对参试者寻路中产生的中断进行进一步分析。

当前无障碍路线设计中,轮椅使用者的大部分无障碍路线规划为:先进行目标方向的统一导向,再单独指引无障碍设施的方向,轮椅使用者借助设施通行后再回到统一导向的路线中。这种设计中,无障碍路线与普通路线具有重叠部分,在需要使用相应无障碍设施时,与普通路线在分岔点处分开。6位参试者中断次数共计30次,其中约86.7%因为找不到无障碍电梯而中断,约6.67%因为错误跟随普通标志行进从而迷路导致中断,约6.67%因为无法找到无障碍车厢(无障碍车厢的导向标志位于列车车身)而中断。可见,最容易产生中断的阶段位于普通路线与无障碍路线分岔后。产生此类中断的原因可以归纳为:①无障碍路线与普通路线分岔点处缺少无障碍导向标志,导致分岔点不明确,参试者继续跟随普通标志的引导前进,在后续寻路中遇到障碍或迷路;②在具有无障碍导向信息提示的分岔点,无障碍导向标志的醒目性和连续性较差,使得导向标志没有起到有效的引导作用,参试者在无障碍路线中无法找到无障碍设施。

因此,无障碍路线与普通路线的分岔点是轮椅使用者寻路的关键,复杂度在该分岔点处对空间认知的制约以及标志可用性在该分岔点处导向的缺失,是导致轮椅使用者中断的主要原因。

中断次数体现了当前导向标志系统指引下轮椅使用者出行的到达程度。低复杂度路线的中断次数平均为0.5次,因此设计复杂度较低的路线能够保持较高的寻路到达率;现有路线的复杂度已经确定,在无障碍路线与普通路线分岔点处设置无障碍导向标志,并重点提升标志的醒目性和连续性,例如使用更高比例的导向型标志、缩短指示牌与分岔点的距离等,有利于使轮椅使用者在寻路时更有效地获得导向标志的指引,避免轮椅使用者根据自身经验寻路造成寻路中断,提高标志可用性对寻路中断的影响。

2.2.2 寻路迷茫和寻路时间

根据表6可知,复杂度和可用性均对迷茫次数和寻路用时有显著影响。自变量间的交互作用对寻路迷茫次数和寻路用时没有显著影响,标志的可用性程度能够有效降低复杂度对参试者寻路迷茫和寻路时间的影响。

在复杂度高的路线中,空间结构更为复杂,寻路者需要做出判断的位置更多,对空间变化进行认知的次数也会更多。对于轮椅使用者来说,需要在多个方向中定位出无障碍路线的方向,进行空间认知时会更加困难,会产生更多的迷茫。此时若路线中标志可用性较强,无障碍信息的醒目性和连续性更强,会更有利于轮椅使用者借助导向标志进行空间认知。因此,路线复杂度的升高会导致轮椅使用者出现更频繁的迷茫,而提高无障碍标志的可用性能够在一定程度上降低因复杂度升高导致的迷茫次数。

对寻路迷茫和寻路时间受复杂度和标志可用性影响的原因进行进一步分析,参试者在寻路中总共出现迷茫66次,57.6%出现于寻找无障碍设施时,40.9%确定乘车、换乘、无障碍车厢的方向,1.5%因对无障碍指示牌的理解偏差导致。其中,参试者在确定乘车、换乘、无障碍车厢方向时产生的迷茫,会在熟悉乘车流程后出现明显下降。寻找无障碍设施导致的迷茫次数最多,并且寻路者会在短时间内多次出现迷茫,有时会因此迷路或消极寻路,最终可能导致寻路的中断。产生这类迷茫的原因可以归纳如下。

(1)无障碍设施的位置较为特殊,超出参试者已有经验的范围。如无障碍进站口单独设置在较远的地点、无障碍设施设置在闸机外侧、无障碍电梯设置在参试者行进方向的反方向处等。

(2)路线中出现有多个分岔的路口,并且该路口没有相应的无障碍导向标志。在无障碍信息缺失并同时面对多个相同选择时,参试者更容易进行试探性寻路,并在之后的寻路中出现频繁的迷茫和焦虑,这与文献[13-14]的结论相同。

(3)在处于动态时,轮椅使用者更容易忽略贴地式的无障碍标志。贴地式标志的设计符合轮椅使用者视线高度较低的特点,但实验中参试者在行进时,多次出现因对降低视线感到不安全而忽略地面无障碍导向标志,从而在后续寻路时找不到相关无障碍信息的情况。

因此,通过提升上述位置无障碍标志的可用性,能够进一步降低复杂度对寻路造成的迷茫并缩短寻路时间:①关注无障碍设施位置特殊和具有多个分岔的岔路口处导向标志的醒目性和连续性;②将贴地式标志更多设置在轮椅使用者处于静态的区域中,如车厢地面处、直梯中轮椅使用者专用控制面板区域的地面处等,增强导向标志的醒目性和阅读标志内容的安全性。

通过有针对性地设置无障碍导向标志并提升其可用性,有利于使轮椅使用者在寻路中减少迷茫和焦虑情绪,避免盲目寻路,降低寻路用时。

2.2.3 讨论

通过描述性统计和方差分析,总结如下。

(1)路线复杂度对寻路中断、迷茫、用时具有显著影响,标志可用性对寻路迷茫和寻路时间有显著影响,对中断次数没有显著影响。

(2)岔路口是轮椅使用者寻路时最容易遇到障碍的位置。无障碍路线与普通路线分岔点处无障碍设施的导向信息缺失,使得标志的可用性无法得到体现,没有针对性地提升标志可用性无法降低轮椅使用者寻路的中断次数。当具有多个分岔的岔路口处导向标志缺失时,容易使轮椅使用者在后续寻路中出现频繁的迷茫并反复质疑自己的决策,对当前寻路产生负面情绪。

(3)参试者寻路绩效最好的路线5中,对应的评价指标定量分析范围为:空间性质变化次数0~3次,岔路口12~16个,层数变化次数6~8次,路线长度400~600 m,出现台阶次数0~2次,转弯次数12~16次;发光指示牌占比40%~60%,不垂直或被遮挡的标志牌占比60%~80%,导向型标志占比40%~60%,有无障碍标志信息的岔路口数占比60%~80%,相同信息内出现上一级信息次数占比20%~40%,定点距离指示牌的平均距离0~10 m,相同信息平均间距0~10 m。

在指标定量分析结果优于此范围时,认为轮椅使用者的出行效率将高于路线5平均中断次数0.17次、平均迷茫次数1.17次、平均寻路用时1 220.83 s的寻路绩效,保持较强的交通出行可达性。

3 结论

在对北京地铁进行路线调研后,通过筛选确定评价指标并进行定量分析,对有代表性的路线进行了分析和评价。得出如下结论。

(1)通过实地测试的方式,探讨了当前北京地铁无障碍导向标志系统指引可达性存在的原因,认为影响轮椅使用者导向标志指引可达性的主要因素是路线复杂度和标志可用性,两因素对寻路绩效的影响主要体现在路线中的岔路口处,因此岔路口是轮椅使用者的关键,应当重点关注普通路线与无障碍路线分界点和具有多个分岔的岔路口处。

(2)在后续研究中,将在导向标志指引可达性研究的基础上,考虑地铁工作人员的帮助因素和无障碍设施缺失等情况的阻碍因素,对轮椅使用者的出行可达性进行探索。