西藏邱桑手脚印遗迹及相关问题

2022-09-28汤惠生夏格旺堆吕红亮

汤惠生,夏格旺堆,吕红亮

(1.河北师范大学 历史文化学院,河北 石家庄 050024;2.西藏自治区 文物保护研究所,西藏 拉萨 850000;3.四川大学 考古系,四川 成都 610065)

2021年9月,广州大学章典教授等相关学者在《科学通报》(英文版)发表了题为《最早的洞壁艺术:西藏中更新世的人类手足迹》一文,介绍了对西藏拉萨市堆龙德庆区邱桑村温泉发现手印和脚印的铀系测年。测年显示该“古人类手脚印”年代在距今16.9万~22.6万年之间,由此认为它是世界上最早的“洞壁艺术”。(1)David D. Zhang , Matthew R. Bennett, Hai Cheng, Leibin Wang, Haiwei Zhang, Sally C. Reynolds, Shengda Zhang, Xiaoqing Wang, Teng Li, Tommy Urban, Qing Pei, Zhifeng Wu, Pu Zhang, Chunru Liu, Yafeng Wang, Cong Wang, Dongju Zhang, R. Lawrence Edwards. “Earliest parietal art: Hominine hand and foot traces from the middle Pleistocene of Tibet,” Science Bulletin,Vol.66,2021:2506-2515.该发现也被美国《考古》杂志选为2021年度“世界考古十大发现”之一,从而引起了较大的社会轰动和学术界的关注。

一、邱桑温泉石灰华中的脚印和手印及其传说

章典教授发现的“古人类手脚印”遗迹有两处。第一处位于邱桑温泉的西南坡地,此处“古人类手脚印”被当地百姓认为是藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴大师的手脚印,从而对其进行顶礼膜拜。章典教授最早于2002年曾对“古人类手脚印”做过报道。第二处位于邱桑温泉西侧山脚的“擦多岗”,此处“古人类手脚印”由当地村民2021年为章典教授提供线索而被知晓,并入选2021年度“世界十大考古发现”(图1)。

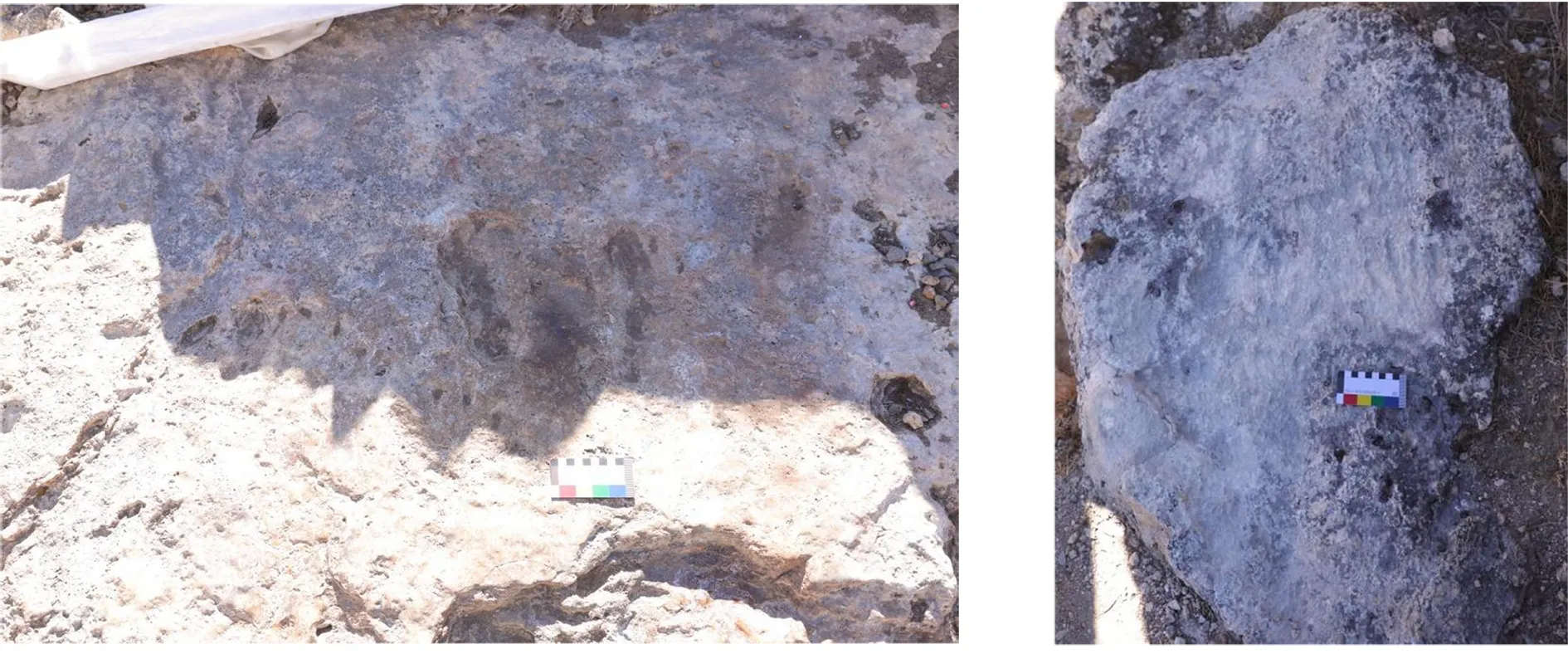

邱桑温泉西南山坡的“古人类手脚印”坐标为东经90°45′40.02″、北纬30°0′3.00″,海拔4263米。该地点位于邱桑温泉建筑群西南约45米处,岩石因地势走向呈南高北低状,其长约3米、宽约2米,岩石上侧有后期砌筑的小石台(图2)。“古人类手脚印”遗迹零星分布在其下方的岩面上,肉眼观察十分模糊,似有2-5个痕迹(图3)。山脚“擦多岗”的“古人类手脚印”坐标为东经90°45′3.99″、北纬30°0′19.45″,海拔4057米。该地位于宇妥岗村东侧村道拐弯处东约15米处自然形成的岩石断面上方,其中一个见方约1米的岩面上分布有若干“古人类手脚印”(图4),在其周围的岩面上亦零星分布,总计数量在10个左右,但均较为模糊。

图1 邱桑“古人类手脚印”遗迹所在坡地 图2 邱桑温泉西南山坡的“古人类手脚印”遗迹地点

图3 邱桑温泉西南山坡的“古人类手脚印” 图4 邱桑温泉西侧山脚“擦多岗”的“古人类手脚印”

邱桑温泉见诸史籍的记载,可追溯到8世纪与藏医祖师宇妥·宁玛云丹贡布相关的传说。据说,宁玛云丹贡布大师出生于邱桑温泉西面山脚的宇妥岗村。作为藏医学一代宗师,宁玛云丹贡布大师在邱桑温泉度过了童年,成了藏医大师后,用温泉为百姓治病疗伤。当地百姓认为,山脚“擦多岗”地点的“古人类手脚印”是宁玛云丹贡布大师6岁时在此嬉戏留在岩面上的。15世纪初期,格鲁派创始人宗喀巴大师来到邱桑温泉治疗疾病,当地人认为邱桑温泉西南侧山坡上的那些手脚印是宗喀巴大师留下的。

二、邱桑脚印和手印的年代问题

据章典教授分析,邱桑手脚印是由人类的脚和手印在刚刚生成的尚未凝结成岩且(pre-lithification)厚度在200-2000毫米之间的石灰华上的图形。石灰华由软变硬的成岩过程一般在两年左右,由此可知,石灰华硬化的年代就是手印和脚印产生的年代。章典用手钻靠近手脚印,从奶酪状的石灰华上钻取采样后进行铀系测年,结果显示该石灰华的年代在距今16.9万~22.6万年之间。

对于该遗址的另一处手印脚印遗迹,章典早在2002年就做过研究,当时发现分属19个人的已经钙化了的手印和脚印,其中还包括一个火塘。通过对沉积在火塘和手脚印石灰华中的石英颗粒的光释光断代,确定其年代在距今c.21.7 cal. ka和c.20.6 cal. ka之间。(2)Zhang, D., and Li, S. “Optical dating of Tibetan human hand and footprints: An implication for the palaeoenvironment of the last glaciation of the Tibetan Plateau,” Geophysical Research Letters, Vol.29,2002:1069.对于这个测年,当时就有些学者认为非风化的石英碎屑可能在用于光释光测年时会显示出比实际时代更古老一些。(3)David B. Madsen , Ma Haizhou, P. Jeffrey Brantingham, Gao Xing, David Rhode, Zhang Haiying, John W. Olsen.“The Late Upper Paleolithic occupation of the northern Tibetan Plateau margin,” Journal of Archaeological Science, Vol.33,2006:1433-1444.实际上除了章典以外,许多学者也曾对此遗址做过测年,如年代学家梅耶和考古学家马克等人对邱桑手印脚印遗址采了11个样本,分别用铀系、光释光和碳14测年方法进行断代,获得了7.4~ 8.4 千年前和1.2万至1.3万年前几组数据。(4)Meye, M.C. , M.S. Aldenderfer, Z. Wang, et al. “Permanent human occupation of the central Tibetan Plateau in the early Holocene,”Science, Vol.355,2017:64-67.从目前的几组年代学研究数据来看,邱桑手印脚印的年代从距今7千年前至22万年前不等。在这样一个巨大的年代差异中,究竟哪些年代更为可信呢?抑或从距今22万年前到距今7千年前,每个时期都有不同的古人来此按手脚印打卡?

由于章典的第二次邱桑手印脚印测年的古老性,涉及到岩画及其人类艺术,以及人类象征思维的起源问题,所以测年甫一发表,便引起了考古学家特别是岩画学家们的强烈关注,譬如澳大利亚史前学家贝德纳里克等人便撰文讨论其年代问题。德纳里克接受了章典的大部分主张,例如,同意邱桑石灰华上的痕迹是通过将手和脚压在软介质中而形成的,而不是用工具创造的;同意这些脚印和手印是刻意为之的,所以它们是古艺术的一种形式;此外,还接受了是少年儿童的手印和脚印的判断。从世界范围的岩画来看,少年儿童往往是岩画艺术的创造者,特别是在欧洲和澳大利亚的软洞穴或以前的软洞穴沉积物上发现的大部分身体部位的印象(5)Bednarik, R. G. “Children as Pleistocene artists,” Rock Art Research 25(2),2008: 173-182.;最后还同意这些手印和脚印标记是在石灰华石化前且还在沉淀时形成的,所以它们的年龄应该与介质相匹配。

但贝德纳里克对章典的断代结果却提出了异议,即不赞同带有脚印和手印的石灰华是大约在169到226ka之间中更新世的说法。贝德纳里克认为邱桑手印和脚印是一个露天遗址,降水将会严重影响其石灰华中铀的比值,会大大降低铀的比率。这样一个开放的系统不可避免地导致年龄估算明显大于沉淀的实际年龄。(6)降水会影响铀系开放系统,表面如果受到了溶解和风化作用确实会有一定影响,但如果测年的采样不是在表面,而是在表面下方2-3mm和5-10mm的不同位置,这些地方并没有受到降水和风化的影响年龄应该是可靠的。章文对快速沉积的石灰华不同深度进行定年,年代都是一致的,说明是很快沉积的,靠近表面的位置也并未受到风化作用的影响。此外,贝德纳里克说,章典用来获得这一结果的铀-钍方法已被多次证明,该方法所提供的更新世碳酸盐岩堆积再沉淀的年代并不可靠。在任何情况下,由类似过程所形成的如钟乳石一类的碳酸盐洞穴堆积的放射性碳素年代,都远远低于用铀-钍法所检测出的年代。(7)Bednarik, R. G. “Direct dating results from rock art: a global review,” AURA Newsletter 14(2),1997: 9-12;Bard, E., B. Hamelin, R. G. Fairbanks and A. Zindler. “Calibration of the 14C timescale over the past 30,000 years using mass spectrometric U-Th ages from Barbados corals, ”Nature, Vol.345,1990:405;Holmgren, K., S.-E. Lauritzen and G. Possnert. “230Th/234U and 14C dating of a late Pleistocene stalagmite in Lobatse II cave, Botswana,” Quaternary Science Reviews, Vol.13,1994:111-119.换句话说,碳14年代和铀-钍法年代在全新世多数还是吻合的,但在更新世却非常不吻合,晚更新世样品的铀-钍年龄随年龄呈指数增长,甚至它们可以是实际年龄的许多倍。(8)Bednarik, R. G. “The dating of rock art and bone by the uranium-thorium method,” Rock Art Research 39(2), 2022.就中国岩画而言,在邱桑之前报道的许多案例中,最多只有十几个世纪历史的再沉淀碳酸盐薄膜所提供的年龄为134.6ka,也就是其真实年代的数百倍!(9)Tang H., G. Kumar, Jin A. and R. G. Bednarik. “Rock art of Heilongjiang Province, China,”Journal of Archaeological Science:Reports, Vol.33,2020.贝德纳里克进一步认为,铀-钍年龄的随机性表明似乎是铀-钍比值的埋藏过程的随机函数所致。值得注意的是,铀可溶于水,当沉积物形成时,铀很容易被去除水分。这种情况经常发生在洞穴堆积中,而完全暴露在降水中(旷野中)的石灰华更是如此。石灰华不像石笋那样致密的晶体结构,它们有不同程度的孔隙度,这有助于与碳酸盐的反应,更易恢复到它们的可溶性(碳酸氢盐)状态。为了降低碎屑钍带来的污染所造成的数据偏差,贝德纳里克建议使用等时法(isochron methods),或对邱桑石灰华进行岩心取样,用以比较风化带外观的年龄变化,这样才能确定铀流失的程度。

不过,对于邱桑手印脚印而言,最大问题并非来自各种科学测年的不一致,而是来自石灰华印记本身。除了手印和脚印以外,邱桑温泉砾石石灰华上还发现了藏文字母,尽管藏文已经漫漶不清,不能辨识,但为藏文字母(图5),尤其是图6中显示的藏文字母“A”(读音“阿”),确凿无疑。而且根据现场观察,与脚印和手印一样,是石灰华成岩变硬之前的柔软泥状制作上去的。最早的藏文出现于公元7世纪以后,这些石灰华上的藏文充其量也只有一千多年的历史。如果根据章典的铀系测年,石灰华成岩石化年代是16万-20万年前的中更新世,那么这些藏文文字也是那个时候的;相反,石灰华成岩石化年代是公元7世纪以后的,那么这些人类脚印和手印也是公元7世纪以后的。

图5 邱桑温泉砾石石灰华上的藏文 图6 藏文字母“A”

由此来看,邱桑手印和脚印的年代问题,应该还需要更完善的测年方案和更丰富的考古学材料来证实,仅通过单一的铀-钍法断代,可能还不足以解决年代上的冲突与矛盾。此外,青藏高原境内的其他地方(玉树、吉隆)最近也涌现出了一批“手脚印”,学界也应该展开对这类遗迹的调查研究和科学测年工作,用以建立与邱桑地点的对比资料。

三、是否为“最早的洞壁艺术”?

关于艺术的认识大致可以归纳为两种,其一是柏拉图的观点。柏拉图把艺术看作是个人模仿他或她所见事物的一种基本需要。他认为,原始真实性就是概念性,即某些东西的概念,这种概念包括了这种东西的各式各样的形态及可能出现的情况。(10)参见柏拉图在《智者篇》《理想国》中的相关论述。

其二是19世纪的文艺理论。这种理论认为艺术是艺术家对自我情感的表达。这种观点产生出各种关于艺术的定义,这些定义虽很别致,却对理解史前艺术无济于事。例如,挪威作曲家格里格认为:“艺术其实是欲望过剩,这种欲望不能在生活中或通过其它途径加以表达,因此借助于艺术。”再如,俄国小说家列夫·托尔斯泰认为:“艺术是一种人类的活动,即一个人自觉地通过某种外部标记的形式把他的情感经历传递给其他人,其他人受到这些情感的影响并从中体验它们。”法国雕刻家奥古斯特·罗丹说,他的艺术创作仅仅是在“表达他的梦想”等等。所谓“为艺术而艺术”的美学观点就是基于这种认识,把艺术当作一种人类技巧的成就,它的目的是带来审美愉悦而不是产生效用,这种看法对于我们理解史前艺术几乎毫无用处,因为我们对创作史前艺术的人们及其文化几近一无所知。(11)参见保罗·G·巴恩:《剑桥插图史前艺术史》,郭小凌、叶梅斌译,山东画报出版社,2004年版,第2页。

不过近年来从事史前艺术研究的学者更倾向于将史前艺术定义为人类纯粹的精神产品或非实用品(non-utilitarian),即表现人类象征思维(symbolic thinking)的空间形式。换句话说,只有表现人类象征体系的非实用人工制品(artifacts representing a symbolic system)才能够被界定为艺术品。(12)Bednarik, R. G. “The role of Pleistocene beads in documenting hominid cognition,” Rock Art Research 14(1),1997:27-43.艺术和宗教的起源问题上,二者往往交织在一起,从而与“实用”的(Practical)器物形成对立,举凡没有“实用”功能的,便应该是具有象征意义的艺术品或宗教器具。(13)Jean Clottes and David Lewis-Williams.“Palaeolithic art and religion,”In John R. Hinnells(ed), A Handbook of Ancient Religions,New York: Cambridge University Press,2007,pp.7-45.

这样一个定义便明确了史前艺术品与石器工具、武器等之间的分野(14)不过值得注意的是,特别是史前,实用和非实用之间的区别并不总是明确和截然的。参见Bednarik, R. G. “The role of Pleistocene beads in documenting hominid cognition,”Rock Art Research 14(1),1997:27-43;Jean Clottes and David Lewis-Williams,“Palaeolithic art and religion,” In John R. Hinnells(ed). A Handbook of Ancient Religions,pp.7-45.,同时也避免了19世纪有关“艺术”定义中的矛盾和含混之处。尽管学者们仍称其为“艺术品”,但实际上越来越多的学者不再将旧石器时代的岩画与可移动的艺术品视作任何与艺术有关联的物品,而更多地探索它们所象征的文化内涵以及在整个社会系统中所扮演的角色。(15)Strathern, A. & M. Strathern. “Introduction,” Body decoration in Mount Hagen, Toronto: University of Toronto Press,1978.

如果按照这个定义,西藏邱桑遗址的人类手印和脚印是否可以认定为岩画(或洞壁)艺术呢?(16)贝德纳里克指出章典报告中将邱桑遗址中的手印和脚印称作“parietal art”可能有问题。“parietal”解剖学中指的是骨头的腔壁,借用到岩画研究中指的是“洞穴岩壁”。但邱桑遗址是一个露天场所,所以不能称其为“parietal art”(洞壁岩画)。参见Bednarik, R.G., Jin Anni and Chao Ge. “The travertine hand and footprints at Quesang, Tibet,” Rock Art Research,Vol.39,2022:215-217.如果两个少年儿童纯粹是为了好奇而按下手印和脚印,这种行为显然不具有象征意义,故也不能被认定为岩画遗迹。前世界岩画艺术委员会主席阿纳蒂(E. Anati)教授正是基于岩画界对于艺术的新定义而做出自己的判断。阿纳蒂同意章典的测年和人类小孩脚手印的认定,但对其作为世界上最早岩画的认定表示怀疑。阿纳蒂说发表的文章显示脚和手在石灰华上用力而导致了手印和脚印的产生,从已公布的照片中就可以看出这一事实。四个手印中至少有两个显示出用力推动的位置,这给人的印象是手和脚是用来推泥块的。这些手印和脚印似乎是一个机械作用,用来移动物体的结果。章典等人解释这是一件有预谋的艺术作品,与那些用力推开泥块的明显迹象,以及脚和手的叠加表明了推动泥块的连续行为相矛盾。无论如何,它们并不代表一种反复出现的文化模式。手印被保留在过去7万年的人类入会仪式或部落间协议的签名等行为的岩画记录中,至少比本案晚10万年。在有意的文化组合中,脚和手是否组合在一起是未知的,这种异常的情况至少需要对它们的功能和目的进行假设。阿纳蒂认为,这一发现只能证明当时该地区人类的存在,似乎并不能说明西藏的艺术比世界上任何其他地方都早10万多年。(17)Anati, E. Discussion Forum:Communications between Tang Huisheng and Emmanuel Anati,on middle Pleistocene Tibetan handprints and footprints. Expression, Vol.37,2022:4-5.

艺术(以及宗教)的出现是一种人类思想认识,是一种文化的进化,而不是像神迹一样灵光突现,神龙见首不见尾,或仙桃一个。邱桑手印和脚印时代领先于世界手脚印岩画艺术普遍出现的时代十几万年,其作为岩画(或洞壁)艺术的性质便需要仔细考量:为什么它会出现得这么早?为什么它出现后在十几万年的时间范围内成为绝响?它孤单单地出现在4000米以上的青藏高原意味着什么?等等。

四、世界范围内考古所见更新世人类足迹(18)我们这里只涉及考古发掘中出土的人类足迹,而岩画中所绘制和刻制的人类足迹并不包括在内。两种人类足迹所反映和提供给研究者的信息是不一样的:考古发掘中出土的人类足迹为我们所提供的是关于人类体质和生物方面的信息;而岩画中所绘制和刻制的人类足迹为我们所提供的是人类思想意识方面的信息。

20世纪初,考古学家在美国德克萨斯的帕鲁克西河床(Paluxy Riverbed, Glen Rose)上发现了与1亿年前的恐龙脚印一起出现的巨人脚印,引起了全世界的轰动。其轰动之处不仅在于时代之早,而且这些人类脚印引起了人们对进化论的质疑。这些与恐龙同时代的巨人脚印似乎证实了《圣经·创世纪》中谈到的在大洪水之前,上帝的儿子和人类的女人结婚生下巨人奈弗林(Nephilim)的说法。美国的特创论者(Creationists)怀特孔(John C. Whitcomb)、莫里斯(Henry M. Morris)等人利用这些脚印大做文章,他们在其经典特创论著作《创世洪水》(TheGenesisFlood)中,对进化论进行了完全和彻底的否定,认为这个地质发现证实了圣经关于史前巨人记载的“科学性”。(19)Morris, Henry M. and John C. Whitcomb. The Genesis Flood, Baker Book House: Grand Rapids, MI,1961,pp.173-175.不过特创论的胜利只是昙花一现,科学家经过科学调查和研究后发现,所谓的巨人脚印实际上包括了三种印记:首先是趾骨龙的脚印;其次是石头经水流侵蚀的痕迹;其三是人工制作的脚印岩画。(20)Kuban, G.“Elongate Dinosaur Tracks,” in Gillette, David D. and Martin G. Lockley. eds., Dinosaur Tracks and Traces, Cambridge:Cambridge University Press, 1989, pp. 57-72.特创论者旋即偃旗息鼓,但仍有一些顽固分子坚持认为这是巨人足迹,是圣经关于大洪水和巨人记载的地质和考古证据。(21)Patton, D. “The Burdick Track Vindicated!,” Dino Trax (newsletter of the Metroplex Institute of Origins Science), Vol. 6,1990.

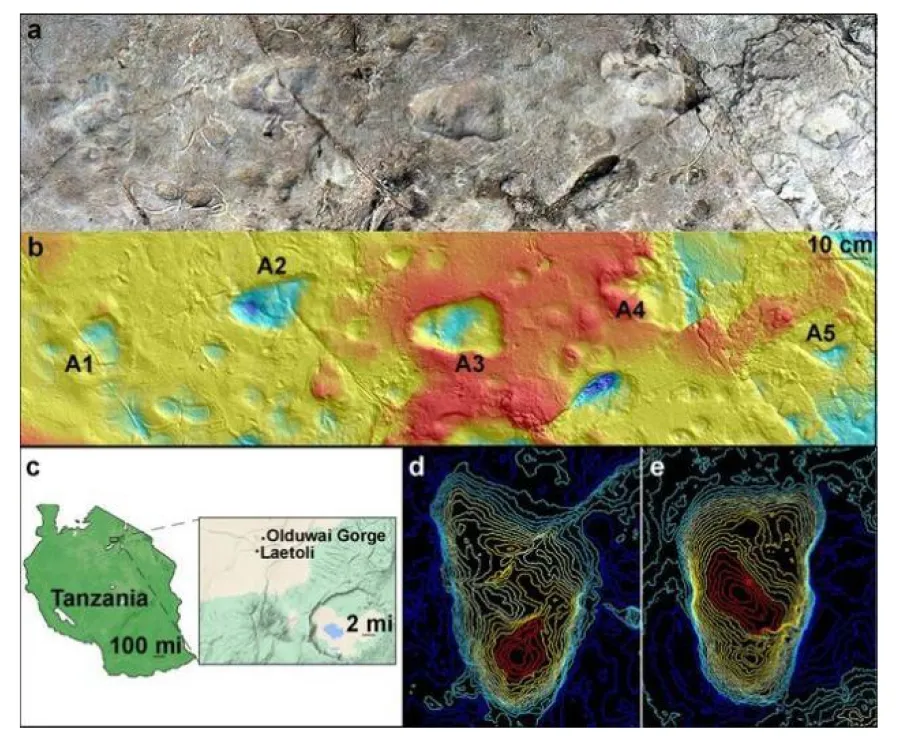

不过在地质中确乎发现了很多人类的脚印化石。目前发现时代最早的是坦桑尼亚莱托利(Laetoli)奥杜维峡谷出土的距今375万年前的人类脚印。最早1978年由古生物学家玛丽·利基和她的团队在坦桑尼亚的莱托利发现。1976年,另一组神秘的脚印在附近的A遗址部分出土,但被认为可能是一只熊留下的。根据《自然》杂志上的一项最新研究,对莱托利遗址的重新挖掘和详细的比较分析显示,这些脚印是由早期人类——两足人类创造的(图7)。(22)Leakey,M.“Pliocene footprints at Laetolil, Northern Tanzania,”Antiquity, Vol.52,2022:133-142;McNutt,Ellison J., Kevin G. Hatala, Catherine Miller, James Adams, Jesse Casana, Andrew S. Deane, Nathaniel J. Dominy, Kallisti Fabian, Luke D. Fannin, Stephen Gaughan, Simone V. Gill, Josephat Gurtu, Ellie Gustafson, Austin C. Hill, Camille Johnson, Said Kallindo, Benjamin Kilham, Phoebe Kilham, Elizabeth Kim, Cynthia Liutkus-Pierce, Blaine Maley, Anjali Prabhat, John Reader, Shirley Rubin, Nathan E. Thompson, Rebeca Thornburg, Erin Marie Williams-Hatala, Brian Zimmer, Charles M. Musiba and Jeremy M. DeSilva.“Footprint evidence of early hominin locomotor diversity at Laetoli, Tanzania,” Nature, 1 December 2021.https:∥doi.org/10.1038/s41586-021-04187-7.

图7 由 Stephen Gaughan and James Adams利用摄影测量模型,显示5个人类足迹(a);以及相应脚印的等高线图,由三维表面扫描图(b)生成;位于坦桑尼亚北部恩戈罗恩戈罗( the Ngorongoro)保护区的奥杜威峡谷(Olduvai Gorge)和莱托利地图(c);A2足迹(d)和A3足迹的等高线图(e)

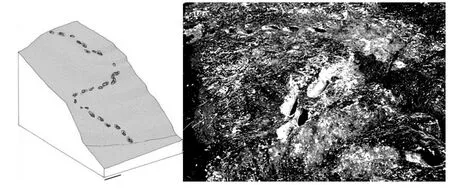

欧洲最古老的脚印是在英国的哈皮斯堡(Happisburgh)发现的,可以追溯到距今100万~78万年前的早更新世。(23)Ashton, N., Lewis, S. G., De Groote, I., Duffy, S. M., Bates, M., et al. “Hominin footprints from early pleistocene deposits at Happisburgh, UK,” PLoS ONE 9(2),2014.意大利坎帕尼亚区(Campania)北部罗卡蒙菲纳火山(the Roccamonfina volcano)附近,有着一排被称为“恶魔的足迹”(Ciampate del Diavolo)的脚印化石(图8),这是迄今为止更新世火山灰中发现的保存最完好的人类足迹之一。(24)Avanzini, M., De Angelis, M., Mietto, P., Panarello, A., & Rolandi, G.“Pleistocene human footprints preserved on a zeolite-rich pyroclastic flow (Roccamanfifina, Italy),” In International Union of Geological Sciences (Ed.), 32nd international geological congress. Florence: Università di Firenze,2004,pp.598; Avanzini, M., Mietto, P., Panarello, A., De Angelis, M., & Rolandi, G. “The devil’s trails: Middle Pleistocene human footprints preserved in a volcanoclastic deposit of Southern Italy,”Ichnos,Vol.15, 2008:179-189.尽管广泛的热碎屑沉积的热液变化和变量污染已经很严重,但经过40Ar/39Ar 激光探针(40Ar/39Ar laser probe)定年分析单纯的火山灰沉积显示,热碎屑层和足迹的年代为距今大约35万年前。(25)Scaillet,S., G. Vita-Scaillet, H. Guillou. “Oldest human footprints dated by Ar/Ar,”Earth and Planetary Science Letters,Vol.275,2008:320-325.法国的特拉·阿玛塔(Terra Amata)的露天遗址发现距今30万~40万年前的古人类足迹(26)De Lumley, H. “Les fouilles de Terra Amata a Nice,Premiers rèsultats,” Bulletin of the Museum of Anthropology and Prehistory of Monaco,Vol.13,1996:29-51.;希腊西奥皮特拉洞穴(Theopetra Cave)中发现约距今13万年前的古人类脚印。该遗址发现的两个脚印非常完整,似乎都是左脚,长度分别为150.4毫米和138.96毫米。根据现代欧洲标准,这些长度将与2~4岁,身高为90~100厘米的儿童相一致。(27)Manolis, S. K., Aiello, L. C., Henessy, R., & Kyparissi-Apostolika, N. “The middle Paleolithic footprints of Theopetra cave (Thessaly, Greece),” In N. Kyparissi-Apostolika (Ed.), Proceedings of the international conference, Theopetra Cave: 12 years of excavation and research, Trikala, 1998, pp. 87-93 (6-7 November)

图8 意大利南部罗卡蒙菲纳火山灰中发现的人类脚印化石

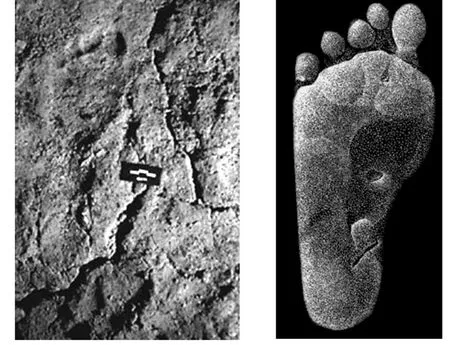

晚更新世发现人类足迹的遗址包括罗马尼亚的瓦托普洞穴(the Vrtop Cave),时代在6.2万年前(28)Onac, B. P., Viehmann, I., Lundberg, J., Lauritzen, S. E., Stringer, C., & Popita, V. “U-Th ages constraining the Neanderthal footprint at Vrtop Cave, Romania.” Quaternary Science Reviews,Vol. 24, 2005:1151-1157.;意大利的卡瓦洛洞穴(Grotta del Cavallo),时代在距今4.4万年前,这是欧洲已知的解剖学上现代人的首次出现(29)Benazzi, S., Douka, K., Fornai, C., Bauer, C. C., Kullmer, O., Svoboda, J., Pap, I., Mallegni, F., Bayle, P., Coquerelle, M., Condemi, S., Ronchitelli, A., Harvati, K., & Weber, G. W. “Early dispersal of modern humans in Europe and implications for Neanderthal behaviour,”Nature, Vol. 479,2011:525-529.;法国的一系列洞穴遗址如拉斯科(Lascaux)、尼奥(Niaux)、阿尔登(Aldene)、佩切·梅尔(Peche Merle)、方塔内(Fontanet)、阿里日(Ariège)以及肖维(Chauvet)、意大利的巴苏拉(Bàsura)和西班牙的奥霍·瓜雷纳(Ojo Guarea)。(30)Lockley, M., Roberts, G., & Kim, J. Y. “In the footprints of our ancestors: An overview of the hominid track record,” Ichnos, Vol.15,2008: 106-125.还有东欧布达佩斯科文·特尔(Corvintér)萨格瓦尔考古文化(the Ságvárian archaeological culture)遗址出土的人类足迹,时代在距今1.8~2万年间的末次盛冰期(图9)。(31)Ringer,., G. Lengyel.“The Upper Palaeolithic site at Budapest Corvin-ter,” Praehistoria, Vol. 9-10,2008-2009:205-211.除了瓦托普洞穴和卡瓦洛洞穴之外,所有这些遗址的年代都不到3万年,因此无疑是解剖学上的现代人类的足迹。儿童的脚印似乎是旧石器时代洞穴记录的一个重要组成部分。例如,在法国南部的肖维洞穴发现了一个小男孩(8岁,1.5米高)的脚印(图10)(32)Harrington, S. P. M. “Human footprints at Chauvet Cave,” Archaeology 52(5),www.archaeology.org/9909/newsbriefs/chauvet.html. Accessed 14 Jan 2020.,尼奥洞穴也发现了可能代表儿童的脚印。(33)Pales, L. Les Empreintes de Pieds humains dans les Cavernes, (Memoir 36, Archives de l’Institut de Paleontologie Humaine (Fondation Albert 1er, Prince de Monaco), Paris: Masson,1976.

图9 布达佩斯科文·特尔遗址出土的人类足迹

图10 肖维洞穴岩画中的小孩子脚印化石(左)及其翻模(右)

结 语

脚印(包括手印)是世界范围内古代文献中都普遍加以著录的对象,在中文文献中被称作“大人迹”“疏人迹”“巨人迹”“仙人迹”等。《穆天子传》记载周穆王访西王母时,云“天子遂趋升于弇山,乃纪亓(其)迹于弇山之石”(34)郭璞注、洪颐煊校:《穆天子传》卷3,四部丛刊初编,上海涵芬楼影印天一阁本。。《穆天子传》为西晋时期出土于魏襄王墓,故该书的成书与流传当在战国或战国之前。“迹”即足迹,这是早期文献中喜欢著录的岩画主题。又如《韩非子》也曾提到同样的岩画主题:“赵主父令工施钩梯而缘播吾,刻疏人迹其上,广三尺,长五尺,而勒之曰:主父尝游于此。”(35)王先慎:《韩非子集解》,中华书局,1998年版,第276页。国外亦然,根据公元前9世纪的爱尔兰传奇故事《伦斯特之书》(The book of Leinster)的记载,神话英雄库·朱兰(Cu Chulain)的一对脚印雕刻在岩石之上,这应该是最早提到岩石艺术的欧洲书面文件。(36)Bertuzzo, F., C. Prestipino, M.R. Simonassi. Oltre il segno. Proposta di metodologia e schedatura per le incisioni, Millesimo: Regione Liguia/Comunita Montana Alta Val Bormida, 1998,pp.23-25.在欧洲以外,整个16和17世纪,葡萄牙和西班牙耶稣会传教士的文献中都提到了南美岩画的多个地点。1549年,葡萄牙牧师曼努埃尔·达·诺格雷加(Manuel da Nogrega)在他的一些关于巴西印第安人的信中提到了岩画的存在:“他们说那个圣多姆(saint Tome),他们叫他佐姆(Zome),从这里经过,这是他们的祖先对他们说过的。他的脚印被印在一条河附近,我去看是因为我确信真相,我亲眼看到了四个有脚趾标记的人类脚印。”(37)Nobrega, M. da. Cartas do Brasil e mais escritos. Seleccao de joao Alves das Neves, Lisboa:Universitaria Editora, 2004,pp.47.60.

当然,这种著述是否可以被当作是最早的岩画著录另当别论,但我们由此可以看到脚印和手印自古以来不仅出现在自然界山林岩壁之间,同时也见诸书面文字的记录中。其中哪些脚印是反映人类自然属性的,哪些是反映人类象征思维的,我们尚需一一仔细甄别和科学分析。西藏邱桑人类脚印和手印无论是属于反映人类自然属性的考古遗迹抑或属于反映人类象征思维的岩画遗存,都是意义重大的。正如贝德纳里克教授所言,西藏中更新世岩画艺术的论断非同凡响,所以需要非凡的证据;反之亦然。