花青素玉米的育种进展

2022-09-28杨文竹陈茹梅

杨文竹, 陈茹梅

(中国农业科学院生物技术研究所, 北京 100081)

花青素属于多酚类化合物中的类黄酮类, 是一种天然的水溶性色素, 与类胡萝卜素、甜菜红碱和叶绿素一起构成植物体内四类主要色素, 在自然界中广泛存在[1]。花青素在植物细胞质中合成, 储存于液泡中, 颜色范围从橘红到紫蓝, 独特的颜色依赖于多样修饰造成的结构差异、共存的其他色素、金属离子和pH等因素。花青素种类繁多, 达数千种, 主要存在形式有天竺葵素、矢车菊素、飞燕草素、芍药素、牵牛花素和锦葵素[2]。自然界中呈现紫色或红色的果实大都含有花青素, 最常见的富含花青素的水果和作物有蓝莓、葡萄、樱桃、草莓、黑米、紫玉米和紫薯等。

花青素是常见的抗氧化物质, 其主要生理功能是清除自由基, 有保护视力、平稳血糖、抵抗肥胖和炎症等功效, 对于延缓衰老和预防心血管疾病也有积极作用[3-5]。近年来, 花青素的保健功能得到公众的广泛关注和认可, 含有花青素的鲜食玉米很受消费者的欢迎。本文阐述了花青素玉米育种的现状及未来发展趋势, 为花青素玉米产品的开发利用提供参考。

1 玉米中花青素的生物合成

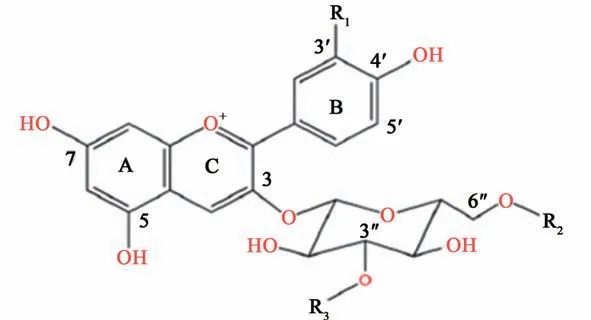

1.1 花色苷结构

在植物中, 花青素中间三碳环上的3位羟基如与单糖木糖、阿拉伯糖、葡萄糖、半乳糖、鼠李糖等形成苷键就被称为花色苷、花青苷。图1是玉米中常见花色苷的结构, 该结构中R1、R2和R3位置上的基团差异导致产生不同的花青素单体形式(表1)[6]。

表1 玉米中常见的花青苷形式[6]Table 1 Common anthocyanin molecules in maize[6]

图1 玉米中常见花色苷的结构Fig.1 Structure of the most common anthocyanin molecules in maize

花青素可以有效地消除氧自由基, 不同的R基团使得各种花青素单体抗氧化活性水平不同。在体外氧自由基吸收能力(oxygen radical absorbance capacity, ORAC)的评估中, 矢车菊素-3-葡萄糖苷(cyanidin-3-glucoside, C3G)具有最高的ORAC活性[7]。此外, 发生在3-O-糖苷位点上的丙二酰化对提高花青素结构的稳定性及在水中的溶解度非常重要, 糖苷的丙二酰化程度越高, 花青苷的结构越稳定[8]。

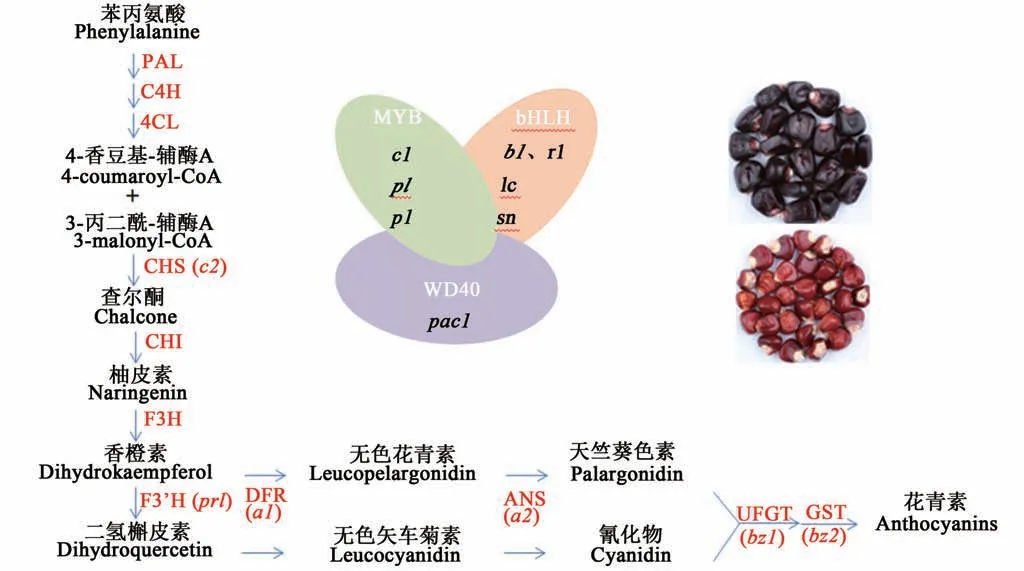

1.2 玉米中花青素的合成调控

玉米中花青素合成途径(图2)中相关代谢酶对应的结构基因包括c2(CHS)、a1(DFR)、a2(ANS)、bz1(UFGT)、bz2(GST)、pr1(F3’H)[9]。此外, 花青素合成还需要转录因子来调控这些功能基因, 转录因子主要有2类:MYB类和bHLH类。MYB转录因子编码基因包括c1(colored aleurone 1 or clorless 1)、pl(purple plant)、p1(pericarp color 1);其中c1和pl是在不同组织表达的同源基因, 蛋白相似性为80%, 编码的转录因子必需和bHLH类R/B结合才能调控激活结构基因a1和bz1,c1在籽粒上色, 而pl仅在营养器官上色[10]。第3个p1基因编码的蛋白可以直接激活结构基因a1, 该基因既参与花青素的合成, 也是不溶于水的红色素鞣红合成必需的, 穗轴的红色即为鞣红[11]。bHLH类转录因子基因包括b1(booster 1)、r1(red color 1)、lc(leaf color)、sn(scutella node color)。b1和r1基因序列相似性高, 编码产物R/B与C1共同调控花青素合成。lc、sn和r1均位于10号染色体的同一Bin之中, 为R/B家族的等位基因[12]。转录因子的组织特异性表达决定了花青素积累的部位, 玉米单倍体诱导系R1-nj就是R1(r1)的等位基因, 它决定了含有该位点的单倍体在胚尖和籽粒顶部积累花青素[13]。除了上述转录因子, 还有编码WD40蛋白的pac1(the pale aleurone color 1)基因, 调控种子糊粉层中的花青素合成[14]。

由于花青素合成步骤较多, 代谢过程中某个环节代谢酶或者转录因子失去功能就会导致植株或者籽粒颜色发生变化。图2显示的是F3’H突变之后, 矢车菊素合成受到影响, 籽粒颜色从紫色变为红色[15]。

图2 玉米中花青素合成途径Fig.2 Schematic representation of the anthocyanin pathway in maize

2 花青素玉米的用途

花青素玉米是富含花青素的紫玉米、黑玉米和彩色玉米的总称。这些玉米通常是玉米籽粒的种皮或者1层糊粉层细胞积累花青素, 主要用作鲜食。随着人们生活水平的逐步提高, 餐饮文化经历了颠覆性的改变, 粗粮逐渐取代细粮成为餐桌上的新宠, 鲜食玉米以其口感独特、营养丰富、高蛋白、低脂肪的显著特点而备受青睐。花青素作为抗氧化物质, 其保健功能也越来越被公众认可, 花青素玉米的市场需求潜力巨大。除了鲜食以外, 提高花青素玉米的深加工力度, 将新鲜采摘的穗子制成速冻玉米棒、玉米粒和真空包装玉米棒等产品, 可以延长产品的“保鲜”时间, 解决季节性生产过剩的问题。

除了籽粒, 茎秆、穗轴和叶片等部位也会富集花青素, 可以用作青贮玉米或工业提取原料用于食品、饮品及化妆品等。花青素玉米秸秆作为青贮饲料, 可以提高家畜家禽3%~5%的消化吸收率[16], 增强反刍动物抗氧化性能[17]。

花青素玉米用作工业原料提取花青素主要可以替代欧洲越橘和蓝莓作为保健品的原材料, 大大地降低成本, 其次是作为天然色素。作为工业提取原料, 花青素玉米主要有以下2点优势。①生产方式简单高效, 生产成本低。花青素玉米种植方式和普通玉米种植方式一致;提取花青素用的茎秆、苞叶、叶鞘和穗轴均是农业生产的废弃物, 原料成本比蓝莓鲜果等大幅降低。②储存稳定性好。花青素玉米茎秆、苞叶、叶鞘和穗轴晾干后, 可常温长期保存, 便于大规模提取原料的收储。蓝莓鲜果等浆果类或含水过高的原材料则需要低温保存, 这也会提高生产成本。

有研究人员用花青素代谢调控基因b1和cl作为可视化选择报告基因, 以epsp作为筛选标记构建载体, 转化玉米, 建立转基因可视化跟踪表达系统。通过观察转基因种子的颜色直接确认外源基因是否整合进基因组且高效表达, 该系统的应用可以简化筛选程序, 提高工作效率, 节约检测成本[18-19]。近年来, 基因编辑技术发展迅猛, 研究人员利用花青素标记辅助的CRISPR(anthocyaninmarker assisted CRISPR, AAC)技术, 将OsC1和CRISPR/Cas9共转化水稻, 可以在愈伤培养阶段选择Cas9表达升高的转化体, 并且在大田中通过维管束、叶片及颖壳顶部的颜色鉴定不带有转基因骨架的基因编辑阳性植株[20], 相信这一技术可以很快在玉米中得到应用。

3 花青素玉米的育种进展

3.1 花青素玉米品种的审定情况

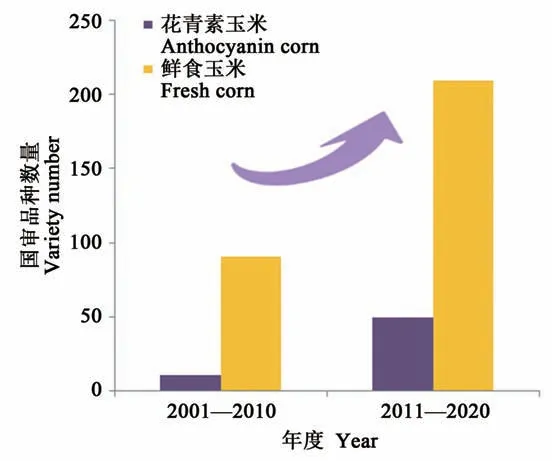

近几年, 国内鲜食玉米市场需求增长迅猛, 一年四季均可见到鲜食玉米的身影。我国鲜食玉米年种植面积达134万hm2以上, 是目前全球最大的鲜食玉米生产国和消费国[21]。虽然花青素玉米与鲜食玉米中其他类型(甜玉米、糯玉米和甜加糯玉米等)相比, 起步较晚, 口感等方面还有很大的提升空间, 但是近几年花青素玉米的研发也有了很大的发展。2001—2010年, 我国共有91个鲜食玉米品种通过国审, 其中含有花青素的品种有11个, 占国审鲜食玉米总数的12.1%;2011—2020年, 我国鲜食玉米国审品种共有209个, 其中含有花青素的品种有46个, 占国审鲜食玉米总数的22.0%(图3)。

图3 我国花青素玉米品种审定趋势Fig.3 Trend of variety approval of anthocyanin maize in China

3.2 花青素玉米起源与进展

花青素玉米有着悠久的栽培历史, 起源于拉丁美洲的紫玉米‘maíz morado’, 其籽粒中花青素的含量可达到干重的1.6%。直到现在, 紫玉米制成的玉米饼(purple tortillas)和“Chicha Morada”饮料在拉美的一些国家都很流行。在秘鲁等国家, 紫玉米来源的花青素常用来作为天然染料对毛线等针织物进行染色。然而‘morado’这个栽培种由于气候等原因在欧洲和北美地区不能正常生长和结实[22]。花青素含量越高的自交系越容易出现结实差和粒裂、粒腐现象, 2个花青素含量高的自交系组配成的杂交组合更容易出现产量低和抗性差的问题, 所以富含花青素的紫玉米种质资源匮乏, 种植基础薄弱。因此, 与其他普通玉米相比, 选育出花青素含量高且产量高、抗性好的品种难度较大。

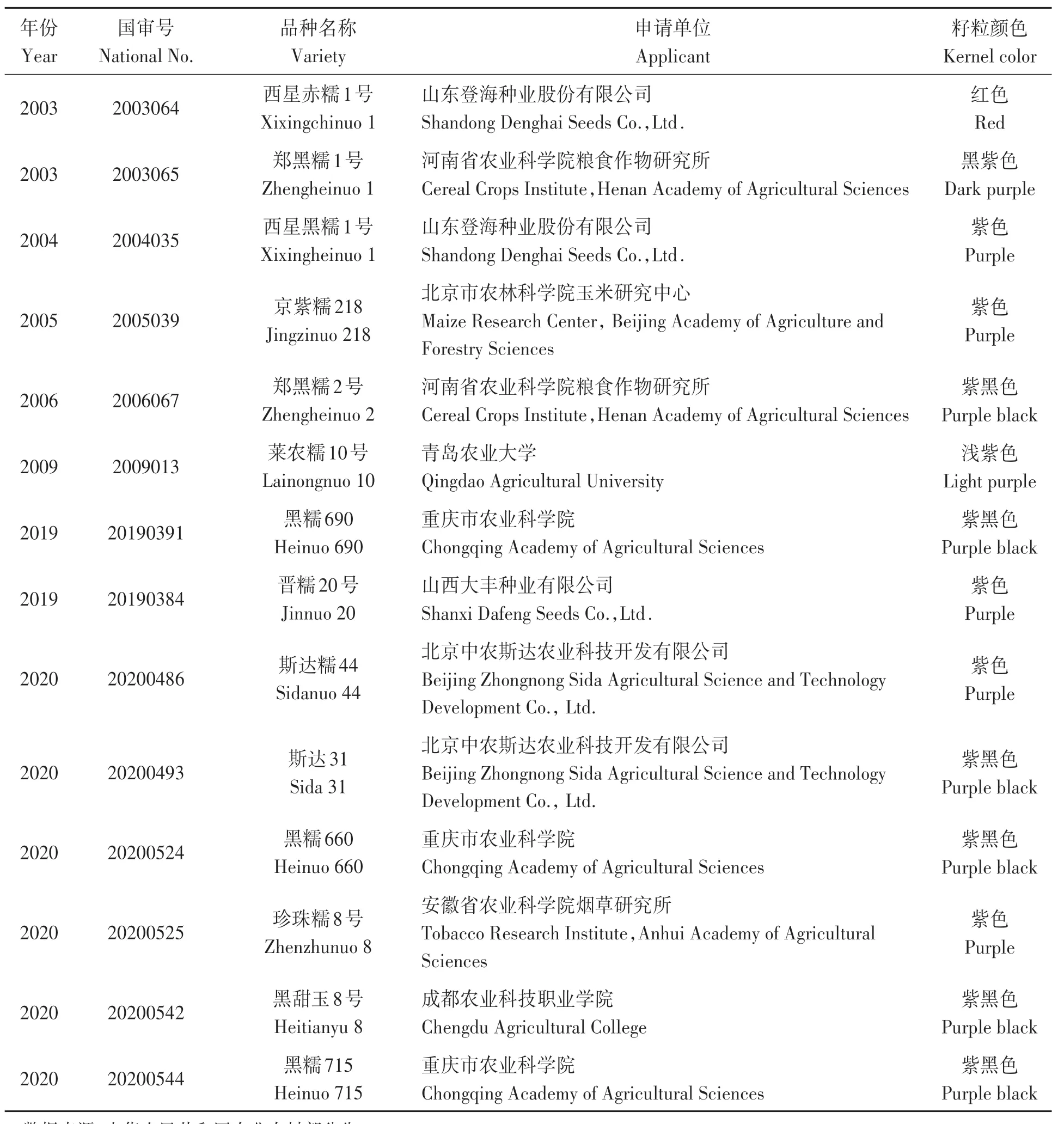

2001—2010 年和2011—2020年间, 国家审定的含有花青素的玉米品种中分别有6和8个品种的籽粒富含花青素(非白紫相间或花色)(表2)。

表2 富含花青素的国审玉米品种Table 2 Anthocyanin maize variety approved by the National Crop Variety Approval Committee of China

除了国家审定的品种外, 还有很多省级审定的富含花青素的优质玉米新品种, 如淮科糯2号和濉黑糯3号, 这2个品种穗轴中花青素含量分别高达5%和4.5%, 籽粒中花青素含量分别为0.8%和0.3%[23-24];还有晋糯10号、黑甜糯168、黑甜糯631、桂黑糯609、黑糯118等富含花青素的品种。

目前, 科研人员选育出的花青素玉米品种多样, 包括糯、甜和甜加糯等多种类型, 并且很多品种中蛋白质、氨基酸和叶酸、硒、铁、锌等微量元素的含量均高于其他鲜食玉米类型, 所以开发多性状聚合的营养功能型玉米品种也是今后花青素玉米的育种方向。

4 基因工程花青素玉米

在玉米籽粒的花青素合成中,ZmC1在R基因(如ZmR2)激活下调控ZmCHS、ZmDFR和ZmBz1的表达,ZmC1的缺失会阻碍玉米籽粒胚和胚乳中花青素的合成[25]。

常规花青素玉米通常是玉米籽粒的种皮或者一层糊粉层细胞积累花青素, 导致籽粒中花青素含量与越橘、蓝莓等果实相比偏低很多。本研究团队利用胚乳和胚特异表达的启动子驱动花青素合成的调控基因导入到白色籽粒玉米中, 得到了在胚乳、种皮和胚(图4)中积累花青素的全籽粒紫色玉米和紫胚玉米[26-27]。全籽粒紫色玉米花青素含量2 910 mg·kg-1, 与蓝莓含量相当, 组分与常规紫玉米籽粒无差异。紫胚玉米授粉后12 d即有颜色显现, 用该材料和30多个黄色籽粒自交系杂交均可在F1籽粒胚上着色, 表明这些自交系中花青素合成的结构基因都正常, 籽粒表现黄色是某个调控基因功能有缺陷产生的结果。

图4 玉米花青素基因工程产品Fig.4 Genetic engineering anthocyanin corn

但是转基因玉米尚未获准商业化种植, 全籽粒紫色玉米和紫胚玉米这两类材料还在依法依规开展研究, 以便未来可应用于花青素保健品原料的高效提取和创制新型单倍体诱导系。

5 结语

目前, 我国人口老龄化问题严重, 老年人口数量逐年增长, 为我国大健康产业带来发展契机, 对大健康产品的需求也日益旺盛。“药食同源”既将药物作为食物, 又将食物赋以药用;既具有营养价值, 又可防病治病、强身健体、延年益寿, 对健康有益的食品持续摄入可以保持中老年人远离亚健康状态。同时, 随着“健康中国”理念深入人心, 普通老百姓深刻认识到没有全民的健康就没有全民小康, 特别是2019年末至今新冠疫情爆发以来, 人们对提高个体自身免疫力的重要性有了更深层次的理解, 大众保健意识空前高涨, 强健的身体是防范疾病和抵抗瘟疫的根本, 而且通过健康、营养、合理的膳食摄取必需的营养素正在成为所有人的共识。近几年, 虽然农业科研工作者在包括花青素玉米在内的优质高端功能型鲜食玉米的研究上取得了很大进展, 但是这些品种尚未成为主流消费产品进入市场, 未来具有广阔的前景。

随着种植业结构调整和现代农业高质量发展的推进, 我国对鲜食玉米的需求将不断加大, 并且向多元化、高质量的趋势发展。由于种植包括花青素玉米在内的功能型鲜食玉米的经济效益是传统玉米的3倍以上, 成为郊区低收入户脱贫增收、农民增收致富、居民体验农业的重要途径, 实现数量型农业向营养型农业的转变。

面对如此广阔的市场前景, 未来, 科技工作者可以将基因编辑和代谢工程等多种生物技术手段用于花青素生物育种, 并深度挖掘和创制具有不同花青素及花青素含量更高的种质资源。